Энн Эпплбаум

ГУЛАГ

Хотя нормы были повышены, нельзя сказать, что при Берии к заключенным стали относиться человечнее. Наоборот, было сделано еще несколько шагов по пути превращения арестантов из людей в “рабочие единицы”. В лагере их по-прежнему могли расстрелять, но теперь уже не только за контрреволюционные настроения, но и за отношение к работе. Тем, кто прогуливал, отказывался работать или активно дезорганизовывал общий труд, грозили “суровые меры принуждения: усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия”. “Отказчику” могли вынести новый приговор – вплоть до расстрела[396].

Местные прокуроры немедленно начали заниматься случаями отказа. Например, в августе 1939 года за отказ от работы и соответствующую агитацию среди других заключенных один лагерник был расстрелян. В октябре три содержавшиеся в лагере женщины, по всей видимости православные, были обвинены в отказе от работы и в пении под видом религиозных стихов “контрреволюционных песен”. Двух из них расстреляли, третьей дали новый срок[397].

Три года Большого террора оставили и другой след. С этих пор никогда ГУЛАГ не рассматривал заключенного как человека, способного к исправлению. Система досрочного освобождения за хорошее поведение была отменена. Ей положил конец сам Сталин своим единственным известным нам публичным вмешательством в повседневную жизнь лагерей. Выступая в 1938 году на заседании Президиума Верховного Совета, он сказал:

Нельзя ли придумать какую-нибудь другую форму оценки их работы – награды и т. д.? Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо. <…> Будут освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие[398].

Указ по этому вопросу был утвержден в июне 1939 года. Несколько месяцев спустя тем же указом было отменено условно-досрочное освобождение для инвалидов. Соответственно, возросло количество больных заключенных. Главными стимулами для хорошей работы в лагерях должны были стать “улучшенное снабжение и питание”, а также денежные и иные награды, которые Сталин считал такими привлекательными для арестантов. В частности, в 1940 году был учрежден нагрудный значок “Отличнику дальстроевцу”[399].

Некоторые из этих нововведений были откровенно противоправны и встретили определенное сопротивление. Генеральный прокурор Вышинский и нарком юстиции Рычков были против как отмены досрочного освобождения, так и смертной казни за “дезорганизацию лагерной жизни”. Но Берию, как ранее Ягоду, явно поддерживал Сталин, и точка зрения Берии возобладала. НКВД, помимо прочего, получил право с 1 января 1940 года снять всех заключенных с объектов других ведомств (летом 1939‑го их насчитывалось около 130 000). Берия был твердо намерен сделать ГУЛАГ подлинно прибыльным[400].

Нововведения Берии поразительно быстро дали отдачу. В последние месяцы перед Второй мировой войной экономическая активность НКВД снова начала расти. В 1939 году план капитальных работ в системе НКВД составлял 4,2 млрд рублей, в 1940‑м – 4,5 млрд. В годы войны, когда приток заключенных увеличился, эти цифры росли еще быстрее[401]. Согласно официальной статистике, смертность в лагерях уменьшилась с 5 процентов в 1938 году до 3 процентов в 1939 году, хотя количество заключенных продолжало увеличиваться[402].

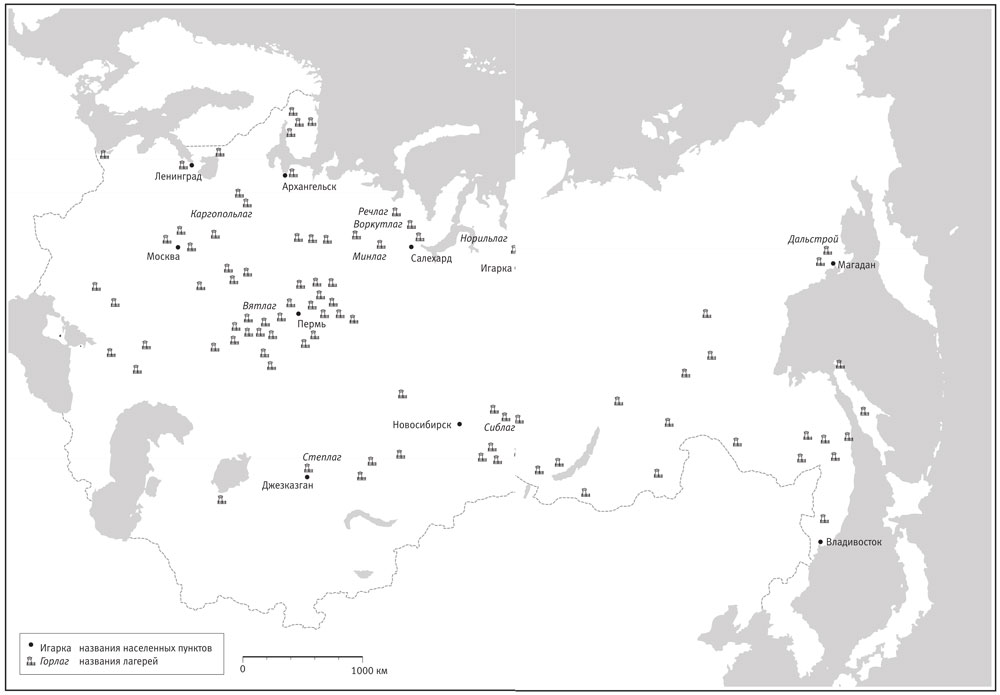

Лагерей теперь было гораздо больше, чем раньше, и они были намного крупнее, чем в начале десятилетия. С 1 января 1935 года по 1 января 1938‑го число заключенных почти удвоилось (с 950 000 оно выросло до 1,8 млн). Еще миллион человек находился в ссылке[403]. Лагеря, состоявшие из нескольких хибар, обнесенных колючей проволокой, превратились в настоящих промышленных гигантов. Севвостлаг, главный лагерь “Дальстроя”, в 1940 году насчитывал почти 200 000 заключенных[404]. В угледобывающем Воркутлаге, развившемся из “Рудника № 1” Ухтпечлага, в 1938 году было 15 000 заключенных; в 1951‑м их стало уже более 70 000.

Возникли и новые лагеря. Возможно, самым суровым из них стал заполярный Норильлаг, расположенный на богатейшем месторождении никеля – вероятно, крупнейшем в мире. Заключенные Норильлага не только добывали никель, но и строили Норильский медно-никелевый комбинат и электростанции. Они построили и город Норильск, где жили сотрудники НКВД, руководившие работами на рудниках и заводах. Как и его предшественники, Норильлаг быстро рос. В 1935 году в нем было 1200 осужденных, в 1940‑м – 19 500. Самая большая цифра – 68 849 человек – относится к 1952 году[405].

В 1937 году был создан Каргопольлаг в Архангельской области, в 1938‑м – Вятлаг в центре России и Краслаг в Красноярском крае. Все они специализировались главным образом на лесозаготовках, но были там и предприятия другого профиля – кирпичные и деревообрабатывающие заводы, мебельные фабрики. Все эти лагеря за 1940‑е годы удвоили или утроили количество заключенных, которое к концу десятилетия составляло в каждом примерно 30 000[406].

Были и другие лагеря, которые открывались, закрывались, реорганизовывались так часто, что число заключенных в том или ином году установить довольно трудно. Некоторые – совсем маленькие, созданные ради нужд какого-либо завода, фабрики или стройки. Другие – временные, служившие для строительства автомобильных или железных дорог и прекращавшие существование потом. Чтобы руководить этим большим и сложным хозяйством, ГУЛАГ создал подразделения: Главное управление лагерей промышленного строительства, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главное управление лагерей лесной промышленности и так далее.

Но изменились не только масштабы. С конца 1930‑х годов все лагеря носили чисто производственный характер – никаких больше садов и фонтанов, как в Вишлаге, никакой идеалистической пропаганды вроде той, что сопровождала освоение Колымы, никаких работников из числа заключенных на всех уровнях лагерной жизни. Ольга Васильева, выполнявшая в конце 1930‑х и в 1940‑е годы административную, инженерную и инспекторскую работу на дорожных стройках ГУЛАГа, вспоминала, что в ранний период “меньше было охраны, меньше было оперативников, меньше обслуги <…> В 1930‑х годах многих заключенных привлекали на всякие работы – писарем, парикмахером, охрана была из заключенных”. Однако в конце 1930‑х и в 1940‑е годы положение изменилось: “Все это приобрело массовый характер <…> раньше было мягче <…> чем больше лагеря расширялись, чем больше начались события ближе к 1937 году, тем больше режим ужесточался”[407].

Можно сказать, что к концу 1930‑х годов советская лагерная система приобрела законченную форму. К тому времени она присутствовала почти во всех республиках, краях и областях Советского Союза, во всех его двенадцати часовых поясах. Любой крупный населенный пункт – от Актюбинска до Якутска – теперь имел свой собственный лагерь или колонию. Труд лагерников использовался во всевозможном производстве – от изготовления детских игрушек до строительства военных самолетов. Во многих местах Советского Союза 1940‑х годов трудно было, идя по своим повседневным делам, не встретить заключенных.

Что еще более важно, лагеря изменились качественно. Это была уже не совокупность отдельных строек и предприятий, управляемых в каждом случае по-своему, а полноценный “лагерно-производственный комплекс” со своими внутренними правилами и обычаями, с особой внутрилагерной системой распределения и иерархией. Громадный бюрократический аппарат, тоже выработавший свою специфическую “культуру”, управлял обширной империей ГУЛАГа из Москвы. Центр постоянно посылал на места директивы, касающиеся как общей политики, так и частностей. Хотя отдельно взятые лагеря не всегда исполняли инструкции в точности (порой это было просто невозможно), импровизация раннего ГУЛАГа навсегда ушла в прошлое.

Судьбы заключенных были все еще подвержены колебаниям: на них воздействовали политика, экономика и прежде всего ход Второй мировой войны. Однако эпоха проб и экспериментов была позади. Система сформировалась. Все то, что заключенные называли “мясорубкой”: арест, допрос, перевозка, питание, работа, – к началу 1940‑х годов обрело незыблемые очертания. По существу здесь очень мало что изменилось до смерти Сталина.

ГУЛАГ в годы расцвета. 1939–1953 годы

Часть вторая

Жизнь и труд в лагерях

Глава 7

Арест

Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест: “За что его взяли?”, но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста, – “Она ведь действительно контрабандистка”, “Он такое себе позволял”, “Я сам слышал, как он сказал…” И еще: “Надо было этого ожидать – у него такой ужасный характер”, “Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке”, “Это совершенно чужой человек” <…> Вот почему вопрос “За что его взяли?” – стал для нас запретным. “За что? – яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. – Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что…”

Н. Я. Мандельштам. Воспоминания

Анна Ахматова – поэтесса, процитированная выше вдовой поэта, – была и права и не права. С одной стороны, с середины 1920‑х годов, когда аппарат советской репрессивной системы сформировался, власть уже не хватала людей на улице и не бросала их в тюрьмы без всяких объяснений: были арест, следствие, суд и приговор. С другой стороны, “преступления”, за которые людей арестовывали, судили и приговаривали, были полностью надуманными, а процедуры следствия и суда – абсурдными, даже сюрреалистическими.

Охватывая советскую лагерную систему ретроспективным взглядом, понимаешь, что это была одна из ее специфических черт: большую часть заключенных поставляла в нее судебная машина, пусть и весьма необычная. Евреев в оккупированной нацистами Европе никто не судил и не приговаривал; между тем подавляющее большинство советских лагерников проходило через следствие (пусть оно и было поверхностным) и суд (пусть он и был фарсом), который выносил приговор (пусть это и занимало меньше минуты). Сотрудниками карательных органов, как и надзирателями и лагерным начальством, от которых позднее зависела жизнь арестованного, несомненно, двигала, помимо прочего, убежденность в том, что все делается по закону.

Но повторяю: из того, что репрессивная система была по видимости судебной, не следует, что она была подчинена стройной логике. Наоборот: в 1947 году было не легче, чем в 1917‑м, предсказать хоть сколько-нибудь определенно, кого арестуют, а кого нет. Правда, можно было определить, кто находится под угрозой ареста. Выбор жертвы – особенно на гребне террора – отчасти диктовался тем, что человек по той или иной причине попадал в поле зрения “органов”: сосед услышал его рискованную шутку, начальник донес о его “подозрительном” поведении; однако еще более важна была принадлежность к той или иной из категорий населения, которые в тот момент находились под ударом.

Некоторые из этих категорий были более или менее четко очерчены (в конце 1920‑х – инженеры и специалисты, в 1931‑м – кулаки, во время Второй мировой войны – поляки и прибалтийцы с оккупированных территорий); другие имели очень расплывчатые границы. К примеру, в 1930‑е и 1940‑е годы под неизменным подозрением находились граждане других стран и люди, имевшие те или иные связи с заграницей, подлинные или мнимые. Независимо от их поведения им всегда угрожал арест; особенному риску подвергались иностранцы, каким-либо образом выделявшиеся из общей массы. Роберт Робинсон, один из нескольких американских коммунистов негритянского происхождения, поселившихся в Москве в 1930‑е годы, позднее писал: “Все известные мне чернокожие, ставшие в начале 1930‑х советскими гражданами, исчезли из Москвы в течение семи лет”[408].

Дипломаты не были исключением. Американский гражданин Александр Долган, занимавший одну из младших должностей в американском посольстве в Москве, пишет в мемуарах, как в 1948 году его арестовали на улице и несправедливо обвинили в шпионаже. Подозрение пало на него отчасти потому, что он, будучи молодым человеком, любил уходить от “хвостов” НКВД; кроме того, шоферы посольства, поддаваясь на его уговоры, иногда давали ему на время машины. В результате “органы” решили, что должность не отражает его истинного занятия. Он провел в лагерях восемь лет и вернулся в США только в 1971 году.

Часто жертвами становились иностранные коммунисты. В феврале 1937 года Сталин зловеще сказал генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову: “Все вы там, в Коминтерне, работаете на руку противнику”. Из 394 членов исполкома на январь 1936 года на свободе к апрелю 1938‑го остался только 171 человек. Остальных либо расстреляли, либо отправили в лагеря. Среди них были люди многих национальностей – немцы, австрийцы, югославы, итальянцы, болгары, финны, прибалтийцы, даже англичане и французы. Непропорционально сильно пострадали евреи. Сталин уничтожил больше членов политбюро Компартии Германии, чем Гитлер: из шестидесяти восьми немецких коммунистических лидеров, эмигрировавших в СССР после прихода нацистов к власти, сорок один погиб либо от пули, либо в лагерях. Еще больший урон, судя по всему, понесла Компартия Польши. Согласно одной оценке, весной и летом 1937 года было казнено 5000 польских коммунистов[409].

Но иностранными коммунистами дело не ограничилось: Сталин жестоко обошелся с иммигрантами вообще. Возможно, самой многочисленной их группой были 25 000 “американских финнов”. Некоторые из них родились в США, другие эмигрировали в эту страну; во время Великой депрессии 1930‑х годов эти люди переехали в СССР. Большую их часть составляли рабочие, многие были в США безработными. Обманутые советской пропагандой (среди финноязычных американцев работали советские вербовщики, расхваливавшие условия жизни и возможности трудоустройства в Советском Союзе), они потянулись в советскую Карелию. Почти сразу они создали трудности для властей. Карелия, как выяснилось, имела очень мало общего с Америкой. Многие громко возмущались, затем пытались вернуться в США – и в конце 1930‑х оказались в ГУЛАГе[410].

Неменьшим подозрением были окружены советские граждане, имевшие связи с заграницей, прежде всего члены “национальных диаспор” – поляки, немцы, карельские финны, у которых были за рубежом знакомые и родственники, а также разбросанные по СССР прибалтийцы, греки, иранцы, корейцы, афганцы, китайцы и румыны. Согласно архивам НКВД, с июля 1937 года по ноябрь 1938 года было осуждено 335 513 представителей “подозрительных национальностей”[411]. Подобные кампании, как мы увидим, проводились и позже – во время войны и после нее.

Чтобы попасть под подозрение в шпионаже, вовсе не обязательно было говорить на иностранном языке. Опасна была любая связь с зарубежным миром. Арестовывали филателистов, эсперантистов, тех, кто переписывался с заграничными знакомыми, тех, у кого были “там” родственники. Всех советских граждан, работавших на Китайско-Восточной железной дороге, которая была проложена через Маньчжурию еще в царские времена, арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Японии. В лагерях их называли харбинцами, поскольку многие из них жили в Харбине[412]. Роберт Конквест пишет об аресте оперной певицы, танцевавшей на официальном приеме с японским послом, и ветеринара, лечившего собак иностранцев[413].

К концу 1930‑х годов рядовые советские граждане в большинстве своем поняли, что к чему, и стали избегать любого общения с иностранцами. Хорватский коммунист Карло Стайнер, женившийся на русской, вспоминал: “Русские редко отваживались вступать в личное общение с иностранцами. <…> Родственники жены оставались для меня по существу чужаками. Никто из них не осмеливался прийти к нам в гости. Когда ее родные узнали о нашем намерении пожениться, все они предостерегали Соню…”[414] Даже в середине 1980‑х, когда я в первый раз приехала в Советский Союз, многие русские относились к иностранцам настороженно – избегали их.

Впрочем, не всех иностранцев арестовали и не все обвиненные в связях с заграницей действительно имели такие связи. Случалось, что людей забирали по гораздо более специфическим причинам[415]. Поэтому на вопрос “За что?”, которого так не любила Анна Ахматова, можно было получить поразительно разнообразные ответы.

Поэт Осип Мандельштам, муж Надежды Мандельштам, был арестован за стихотворение о Сталине:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, –

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, – то малина

И широкая грудь осетина.

Татьяну Окуневскую, популярную советскую киноактрису, арестовали, как она считала, за отказ стать любовницей Виктора Абакумова, возглавлявшего с 1943 года советскую контрразведку. Чтобы она поняла истинную причину, ей, утверждает она, показали лист бумаги с надписью “Вы подлежите аресту” и подписью Абакумова[416]. Четверо известных футболистов и тренеров – братья Старостины, арестованные в 1942‑м, пострадали, по их мнению, из-за успехов их команды “Спартак”, раздражавших Лаврентия Берию, который болел за “Динамо”[417].

Но можно было и не быть известным человеком. Людмилу Хачатрян арестовали за то, что она вышла замуж за иностранца – югославского военного. Лев Разгон пишет о крестьянине Серегине, который, узнав об убийстве Кирова, сказал: “Ну и фуй с ним”. Серегин никогда не слышал о Кирове и решил, что кто-то погиб в драке в соседней деревне. За эту ошибку ему дали десять лет[418]. В 1939 году можно было получить лагерный срок за шутку о Сталине; за то, что кто-то пошутил о нем при тебе; за опоздание на работу; за то, что запуганный знакомый или завистливый сосед назвал тебя “соучастником” несуществующего заговора; за то, что у тебя четыре коровы, а у большинства твоих односельчан по одной; за кражу пары обуви; за родство с женой Сталина; за то, что ты взял на работе ручку и немного бумаги и отдал школьнику, у которого не было ни того ни другого. По постановлению 1940 года родственники человека, попытавшегося совершить побег за границу, подлежали аресту, знали они об этой попытке или нет[419]. Законы военного времени, каравшие человека за опоздание на работу и запрещавшие переход с одной работы на другую, создавали, как мы увидим, дополнительный контингент “преступников”.

Многообразны были не только причины, но и способы ареста. Некоторые жертвы не испытывали недостатка в предостережениях. В течение нескольких недель до ареста Александра Вайсберга в середине 1930‑х сотрудник “органов” неоднократно вызывал его на допрос и раз за разом спрашивал, как он пришел к “шпионской” деятельности. Кто вас завербовал? Кого вы завербовали? На какие иностранные организации вы работаете? “Он много раз задавал одни и те же вопросы и получал от меня одни и те же ответы”[420].

Примерно в то же время Галину Серебрякову, автора книги “Юность Маркса” и жену известного советского деятеля Г. Я. Сокольникова, каждый вечер “приглашали” на Лубянку, заставляли ждать до двух или трех утра, затем допрашивали и отпускали домой в пять утра. Около дома, где она жила, стояли агенты в штатском, а когда она шла куда-нибудь, за ней следовала черная машина. Арест представлялся ей неизбежным, и она пыталась покончить с собой. После нескольких месяцев такой жизни ее действительно арестовали[421].

Во время мощных волн массовых арестов в 1929–1930 годах, когда высылали “кулаков”, в 1937–1938 годах, когда шла чистка в партии, в 1948‑м, когда выпущенных брали по второму разу, многие понимали, что скоро придет их очередь, просто потому, что арестовывали всех вокруг. Элинор Липпер, голландская коммунистка, приехавшая в Москву в 1930‑е, в 1937 году жила в гостинице “Люкс”, специально предназначенной для зарубежных революционеров. “Каждую ночь из гостиницы исчезало еще несколько человек <…> Утром еще несколько дверей были опечатаны большими красными печатями”[422].

Во времена подлинного ужаса арест порой воспринимался как облегчение. Футбольного тренера Николая Старостина агенты сопровождали несколько недель. В конце концов он разозлился и подошел к одному из них: “Скажите своему начальнику, что, если ему надо что-нибудь узнать, он может пригласить меня к себе”. В момент ареста он испытал не страх, не удивление, не шок, а “тревожное любопытство”[423].

Но других арест заставал врасплох. Польского писателя Александра Вата, жившего во Львове на присоединенной к СССР территории, пригласили в ресторан, где должна была собраться группа писателей. Он спросил пригласившего, по какому поводу встреча. “Увидите”, – сказали ему. Была инсценирована драка, и его арестовали на месте[424]. Сотрудника американского посольства Александра Долгана окликнул на улице человек, оказавшийся сотрудником “органов”[425]. Актриса Окуневская, когда за ней пришли, лежала с высокой температурой. Она попросила подождать хотя бы дня два, но ей показали ордер с подписью Абакумова и стащили ее по лестнице[426]. Солженицын приводит, возможно, апокрифическую историю о женщине, пригласившей следователя, который за ней ухаживал, в Большой театр. После спектакля “друг” повез ее прямо на Лубянку[427]. Автор лагерных мемуаров Нина Гаген-Торн приводит рассказ женщины, арестованной, когда она снимала с веревки белье в ленинградском дворе; она выскочила в халате, оставив ребенка дома одного. Никакие ее мольбы не помогли[428].

Создается впечатление, что власти нарочно варьировали тактику: одних брали дома, других на улице, третьих на работе, четвертых в поезде. Это предположение подтверждает докладная записка Сталину от Виктора Абакумова, датированная 17 июля 1947 года. Там говорится, что органы стремятся обеспечить “внезапность производства ареста – в целях: а) предупреждение побега или самоубийства; б) недопущение попытки поставить в известность сообщников; в) предотвращение уничтожения уликовых данных”. В некоторых случаях, продолжает Абакумов, “производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально придуманных обстоятельствах”[429].

Чаще всего, впрочем, людей арестовывали дома глухой ночью. Во времена массовых арестов страх перед ночным стуком в дверь был повсеместным. Есть старый советский анекдот про мужа и жену, ужаснувшихся, когда ночью в дверь постучали, и облегченно вздохнувших, когда оказалось, что это всего-навсего сосед с вестью о том, что дом горит. Согласно поговорке тех лет, “воры, проститутки и НКВД обычно работают ночью”[430]. Как правило, эти ночные аресты сопровождались обысками, тактика которых тоже не была неизменной. Осип Мандельштам подвергался аресту дважды – в 1934 и 1938 году; его жена так описывает разницу:

В 38‑м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38‑м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34‑м – всю ночь до утра.

В 1934 году агенты явно знали, что они ищут. Они внимательно просмотрели все бумаги Мандельштама. Старые рукописи откладывали в сторону – их интересовали стихи последних лет. При первом аресте присутствовали понятые, а также знакомый литератор, оказавшийся штатским помощником “органов”. Он весь вечер просидел у Мандельштамов в гостях – видимо, для того чтобы хозяева, “услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей”[431]. В 1938‑м такие мелочи чекистов уже не заботили.

Массовые аресты людей той или иной национальности – как, например, в Восточной Польше и Прибалтике, оккупированных Красной армией в 1939–1941 годах, – обычно проходили еще более хаотически. Януша Бардаха, еврейского юношу из польского города Владимира-Волынского, заставили во время одного из таких массовых арестов быть понятым. В ночь на 5 декабря 1939 года группа пьяных энкавэдэшников водила его от дома к дому и забирала людей, подлежавших аресту или высылке. Часть арестованных составляли зажиточные горожане с хорошими связями, чьи фамилии значились в списке, но хватали и беженцев – как правило, евреев, пришедших из оккупированной нацистами Западной Польши в оккупированную советскими войсками Восточную Польшу, – даже не записывая их имена. В одном доме беженцы, пытаясь защититься от ареста, назвали себя членами Бунда – еврейской социалистической организации. Но услышав, что они из Люблина, находившегося тогда по ту сторону границы, начальник посланной НКВД группы (его звали Геннадий) заорал:

“Поганые перебежчики! Нацистские шпионы!” Дети заплакали, и это разъярило Геннадия еще сильней: “Пусть они заткнутся, не то я сам ими займусь!”

Мать притянула их к себе, но они плакали не переставая. Геннадий схватил мальчика за руки, выдернул из материнских объятий и кинул на пол. “Заткнись, тебе говорят!” Мать голосила. Отец пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух. Геннадий поднял мальчика, подержал, пристально посмотрел ему в лицо и с силой бросил его о стену…

Потом чекисты разгромили дом друзей Бардаха:

Сбоку была дверь в кабинет доктора Шехтера. Посреди кабинета стоял его потемневший письменный стол красного дерева, и Геннадий пошел прямо к столу. Он провел по гладкому дереву рукой и вдруг в приступе ярости хватил по нему железным прутом. “Буржуазная свинья! Паразиты! Найдем мы вас, найдем, эксплуататоры поганые!” Он бил все сильней и сильней без остановки, оставляя вмятины на деревянной поверхности…

Не найдя Шехтеров, чекисты изнасиловали и убили жену садовника.

Часто такие операции проводили не специально обученные сотрудники НКВД, каким поручали “нормальные” аресты “нормальных” преступников, а конвоиры, сопровождавшие эшелоны с депортируемыми. Насилие вряд ли санкционировалось официально: просто советским военнослужащим при аресте “капиталистов” на буржуазном “Западе” пьянство, буйство и даже изнасилование сходило с рук, как сходило им все это с рук позднее, во время продвижения Красной армии через Польшу и Германию[432].

Однако некоторые аспекты поведения арестующих жестко диктовались им сверху. В частности, в ноябре 1940 года Главное управление конвойных войск НКВД СССР постановило, что сотрудники, проводящие арест, должны говорить арестуемым, чтобы они брали с собой запас теплой одежды в расчете на три года: казенной одежды в стране не хватало[433]. Ранее арестующих обычно инструктировали, чтобы они не сообщали людям, куда их увозят, и не создавали у них впечатления, что их увозят надолго. Говорилось примерно следующее: “Не беспокойтесь, ничего с собой не берите. Зададут пару вопросов и отпустят”. Депортируемым иногда говорили, что их просто перемещают в другой район, подальше от границы, для их же защиты[434]. Делалось это для того, чтобы арестанты меньше пугались, не сопротивлялись, не пытались убежать. В результате люди не брали с собой необходимого, что помогло бы им выжить в условиях сурового климата.

Арестованный входит в свою первую камеру. Рисунок Томаса Сговио, законченный после освобождения

Польским крестьянам, впервые сталкивавшимся с советским режимом и верившим этой лжи, подобная наивность еще простительна; однако точно такие же приемы безотказно действовали на многих московских и ленинградских интеллигентов и партийных работников, уверенных в своей невиновности и в том, что все быстро уладится. Евгении Гинзбург, которая жила в Казани и была женой видного партийного начальника, при аресте сказали, что ее задержат минут на сорок, самое большее на час. В результате она даже не попрощалась с детьми[435]. Партийная работница Елена Сидоркина шла по улице к зданию НКВД с пригласившим ее туда следователем, “мирно разговаривая” с ним и надеясь, что ее отпустят после короткой беседы[436].

Софье Москвиной-Бокий, бывшей жене чекиста Глеба Бокия, при аресте отсоветовали брать с собой пальто: “Зачем? Сейчас тепло, самое позднее – через час мы вернемся обратно”. Это побудило писателя Льва Разгона, приходившегося ей зятем, к размышлению о странной жестокости системы: “Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой?”[437]

Жене актера Георгия Жженова, впрочем, хватило здравого смысла дать ему с собой теплые вещи. Когда ее стали уверять, что он скоро вернется, она сказала: “Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается”[438]. Она была права. Между днем, когда перед арестованным открывалась массивная железная дверь советской тюрьмы, и днем его возвращения домой обычно проходило много лет.

Если способ ареста как такового мог иной раз показаться чуть ли не эксцентрическим, последующие процедуры, напротив, стали к 1940‑м годам более или менее стандартными. Каким бы ни был путь будущего заключенного к тюремным воротам, дальше все было крайне предсказуемо. Человека регистрировали и фотографировали, у него брали отпечатки пальцев, причем происходило это, как правило, задолго до того, как ему объясняли, за что он арестован и какова может быть его судьба. Первые несколько часов, а зачастую и несколько дней он не видел никакого начальства, только рядовых надзирателей, которым он был совершенно безразличен, которые понятия не имели о том, что вменяется ему в вину, и на все вопросы отвечали равнодушным пожатием плеч.

У многих создавалось впечатление, что первые часы в тюрьме нарочно обставлены так, чтобы шокировать заключенного, сделать его неспособным к связному мышлению. Вот что ощущала после нескольких часов на Лубянке Инна Шихеева-Гайстер, арестованная как дочь “врага народа”:

Здесь на Лубянке ты была уже не человек. И вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографирует, раздевает, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично. Ты ищешь человеческий взгляд, я уже не говорю про человеческий голос, человеческий взгляд – его нет. Вот ты вся расхлыснутая стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуться, а тебе пальцем показывают на табурет, пустой голос произносит: “Анфас”, “Профиль”. И тот же безразличный голос, только женский: “Повернитесь. Поднимите руки. Распустите волосы”. Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь. Вещь![439]

Если человека помещали в одну из городских тюрем, а не сажали, как при высылке, сразу на поезд, то он подвергался тщательному обыску, проходившему в несколько этапов. Один документ 1937 года предписывает тюремным надзирателям не забывать, что враг не прекращает борьбу после ареста и может покончить с собой, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Поэтому заключенных лишали пуговиц, ремней, поясов, подтяжек, шнурков, резинок – словом, всего, что теоретически могло послужить для самоубийства[440]. У Надежды Иоффе, дочери известного революционера, забрали резинки, пояс от юбки, шнурки от туфель, заколки для волос. Она пишет: