Коллектив авторов

Полка. О главных книгах русской литературы. Том II

Марина Цветаева. Поэма Горы

О чём эта книга?

О противостоянии долга и страсти, о богоборческом смысле любви. Истинная любовь, по Цветаевой, способна достигать совершенства, подвластного только Богу, но именно из-за этого обречена на его возмездие. Несмотря на то что в основу «Поэмы Горы» положена реальная любовная история Цветаевой, сама поэма не локализована ни во времени, ни в пространстве. В её центре сюжет о том, как люди встречаются (поднимаются на Гору), люди влюбляются (находятся на Горе), но не женятся, а расстаются и прощаются навсегда (спускаются с Горы).

Когда она написана?

Цветаева пишет «Поэму Горы» в январе 1924 года, подводя символическую черту под романом с Константином Родзевичем. В это время она живёт с мужем[139] и дочерью[140] в Праге (Эфрон получает студенческую стипендию, Цветаева, как русский поэт, – вспомоществование от чешского правительства плюс гонорары от еженедельника «Воля России»). Сюжет будущего произведения она, по сути, проговаривает в январском письме другому своему увлечению Александру Бахраху[141], сообщая, что рассталась с Родзевичем «любя и любимая, в полный разгар любви… Разбив его и свою жизнь», Цветаева формулирует: «Ничего не хочу, кроме него, а его никогда не будет. Это такое первое расставание за жизнь, потому что, любя, захотел всего: жизни: простой совместной жизни, то, о чём никогда не "догадывался" никто из меня любивших. – Будь моей. – И моё: – увы!»[142] Пишет Цветаева «Поэму Горы» быстро, буквально на одном дыхании. Только закончив послесловие, тут же приступает к её сюжетному продолжению – «Поэме Конца». Работа над вторым текстом, напротив, растягивается: пять месяцев и 140 страниц черновиков, за это время Цветаева не написала ни одного стихотворения.

Марина Цветаева. 1925 год[143]

Вторая редакция «Поэмы Горы» была сделана в декабре 1939 года, после возвращения Цветаевой в СССР, её муж и дочь к тому времени уже были арестованы. Цветаева переписала «Поэму Горы» для литературоведа Евгения Тагера (к которому она тоже была неравнодушна), убрав из «Посвящения» следующие строки:

Если б только не холод крайний,

Замыкающий мне уста,

Я бы людям сказала тайну:

Середина любви – пуста.

Из «Послесловия» тоже исчез солидный отрывок:

Та гора хотела! Песнь

Брачная – из ямы Лазаревой!

Та гора вопила: – Есмь!

Та гора любить приказывала…

Та гора была – миры!

– Господи! Ответа требую!

Горе началось с горы.

И гора и горе – пребыли.

Послесловие вышло длинное –

Но и память во мне долга́.

Сидят (слева направо): Марина Цветаева, Екатерина Еленева, Константин Родзевич, Олег Туржанский. Стоят: Сергей Эфрон, Николай Еленев. Чехия, 1923 год[144]

Как она написана?

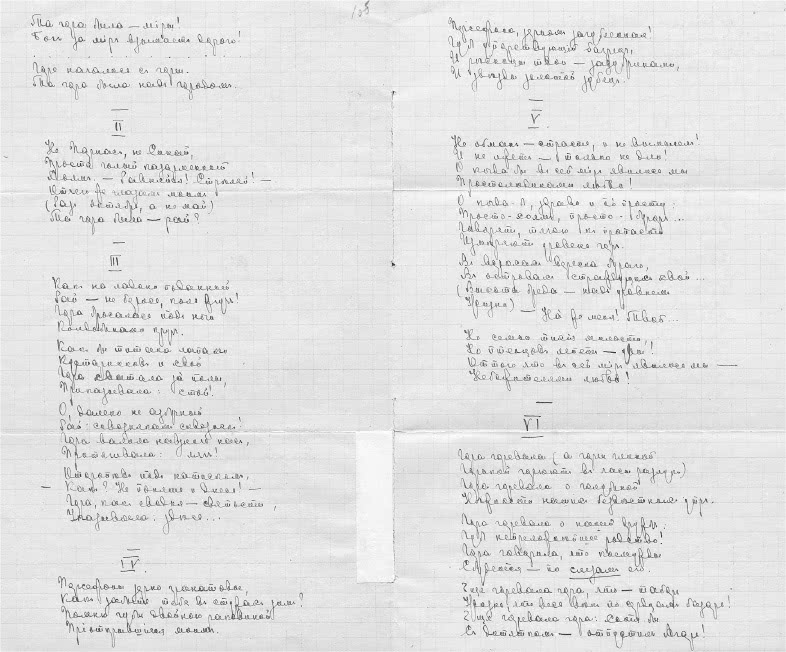

«Поэма Горы» вместе с «Поэмой Конца» отмечают начало нового этапа в цветаевской поэзии – по ним часто проводят границу между «ранней» и «поздней» Цветаевой. В «Поэме Горы» стих всё ещё достаточно сдержан и легко читается, но уже начинает рваться: расходятся синтаксические и метрические границы, место активных глаголов занимают ещё более стремительные тире, превращая строку в формулу, появляются курсивы, педалирующие смысл, и знаки ударения, педалирующие ритм. Цветаева старается работать не с фразами и словами, а со слогами и звуками – отсюда впечатляющая фонетическая организация поэмы, вся построенная на согласных «г» и «р» (Фёдор Степун[145] называл звукопись Цветаевой «фонологической каменоломней»).

Рукопись «Поэмы горы». 1924 год[146]

Если ранние стихи Цветаевой писались скорее с последней ударной строчки, а начало подгонялось под конец, то в «Поэме Горы» центральной становится именно первая строфа, она задаёт стиль и интонацию всей поэме. Михаил Гаспаров писал, что зрелые стихи Цветаевой «начинаются с начала: заглавие дает центральный, мучащий поэта образ… первая строка вводит в него, а затем начинается нанизывание уточнений и обрывается в бесконечность».

Что на неё повлияло?

Содержательно – античные мифы и Библия, особенно Ветхий Завет. Интонационно – немецкая поэзия эпохи романтизма (из дневника Цветаевой: «Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлёбываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имён»). Ритмически – стихи Владимира Маяковского, это влияние сильнее всего скажется в последующей «Поэме Конца», но и в «Поэме Горы» тоже довольно заметно – по часто встречающимся анжамбеманам[147] и эллипсисам[148].

Как она была опубликована?

В дебютном номере парижского журнала «Вёрсты»[149], вышедшем в июле 1926 года (его название отсылает к одноимённой цветаевской книге, вышедшей ещё в Москве в 1921 году). Редакторами журнала были Дмитрий Святополк-Мирский, Пётр Сувчинский[150] и муж Цветаевой Сергей Эфрон. В литературном отделе были также опубликованы перепечатки стихов Пастернака, Сельвинского, Есенина, прозы Бабеля и Артёма Весёлого[151], в виде приложения – «Житие протопопа Аввакума» с примечаниями Алексея Ремизова. Таким образом, цветаевская «Поэма Горы» была гвоздём номера – единственной громкой новинкой.

Как её приняли?

На «Поэму Горы» одними из первых отреагировали эмигранты старшего поколения, до этого по преимуществу обходившие Цветаеву вниманием[152], в отличие от её ровесников. Зинаида Гиппиус под псевдонимом Антон Крайний поиздевалась над выдернутой из поэмы фразой «Ты… полный столбняк!» и добавила: «…Это – не дурные стихи, не плохое искусство, а совсем не искусство». Иван Бунин саркастически выделил другую цитату: «Красной ни днесь, ни впредь / Не заткну дыры» (любопытно, что в редакции 1939 года Цветаева заменила «красную» дыру на «чёрную»). Жёсткая реакция во многом объясняется обстоятельствами публикации: ругали даже не саму поэму, а новый журнал «Вёрсты», где она впервые была напечатана. Журнал получил репутацию евразийского[153], для многих эмигрантов это было очевидным синонимом просоветского.

Кульминацией борьбы с «красными» «Вёрстами» и Цветаевой как его эмблематическим автором стала статья в журнале «Новый дом», затеянном как своеобразный отпор эмигрантскому «эстетическому большевизму»[154]. В статье за авторством Владимира Злобина[155] журнал «Вёрсты» был назван публичным домом, а сама Цветаева, пусть и завуалированно, – проституткой, в качестве доказательства выступила подборка двусмысленных цитат из «Поэмы Горы». Статья неприятно поразила русских литераторов Парижа: на одном из вечеров Союза молодых поэтов и писателей Вадим Андреев (сын писателя Леонида Андреева) предложил публично осудить журнал «Новый дом»[156], его поддержал поэт Владимир Сосинский, заявив, что даёт редакции журнала «публичную пощёчину». Страсти так накалились, что организаторам вечера во избежание потасовки пришлось выключить в здании электричество[157]. На следующем вечере один из редакторов «Нового дома» Юрий Терапиано[158] дал Сосинскому уже не символическую, а самую реальную пощёчину, после чего был вызван на дуэль. Дуэль, правда, не состоялась: коллега по «Новому дому» Владислав Ходасевич запретил Терапиано драться, заметив, что русских интеллигентов и так мало и им не пристало стрелять друг в друга. По воспоминаниям Сосинского, Цветаева в знак благодарности за рыцарское поведение подарила ему серебряное кольцо с гербом Вандеи[159]. Позднее Терапиано сознался, что настоящим автором скандальной рецензии «Нового дома» была Зинаида Гиппиус, а не Злобин – или по крайней мере статья была написана при её активном участии.

Что было дальше?

Первая посмертная книга стихов Цветаевой в СССР была издана только в 1961 году. В сборник «Избранное» вошли 151 стихотворение и две поэмы – «Поэма Горы» и «Поэма Конца». Книга смогла увидеть свет благодаря колоссальным усилиям дочери поэта Ариадны Эфрон, вернувшейся из ссылки с началом хрущёвской оттепели. Согласно плану Гослитиздата, сборник должен был выйти ещё в 1957 году, но из-за начавшейся в газетах и журналах антицветаевской кампании[160] он, уже свёрстанный и готовый к публикации, из плана был исключён. Книга вышла из печати четыре года спустя, составителем и автором предисловия выступил литературовед Владимир Орлов[161]. После её выхода Ариадна Эфрон писала Орлову: «Вокруг книги в Москве творится невообразимое. Получаю много писем от доставших, а ещё больше от не доставших книжечку. На "чёрном рынке" цена уже десятикратная»[162]. Сборник был издан довольно скромным по советским меркам тиражом – 25 тысяч экземпляров. В 1965 году вышло уже более солидное собрание цветаевских текстов, в серии «Библиотека поэта». Эти два издания, по сути, дали начало советской «цветаевомании». В самом начале 1960-х с творчеством Цветаевой познакомился Иосиф Бродский, и именно благодаря «Поэме Горы»: «Не помню, кто мне её дал, но когда я прочёл "Поэму Горы", то всё стало на свои места. И с тех пор ничего из того, что я читал по-русски, на меня не производило того впечатления, какое произвела Марина». Преодолев период молчания в 1970-е годы, в следующее десятилетие поэзия Цветаевой заполнила книжные полки: всего вышло около 70 книг общим тиражом в 8,3 миллиона экземпляров.

Особенной датой для цветаеведения стал 2000 год: был открыт личный цветаевский архив, засекреченный по воле Ариадны Эфрон. Дочь Цветаевой не хотела, чтобы интимные биографические подробности жизни её матери пришли к широкой публике раньше, чем книги. Среди открытых документов архива была и переписка Цветаевой с Константином Родзевичем, адресатом «Поэмы Горы». Именно благодаря этой переписке стало возможным утверждать, что Родзевич действительно испытывал сильные чувства к Цветаевой, что она эти чувства не придумала (как это довольно часто с ней случалось).

Сегодня «Поэма Горы» остаётся в поле современной популярной культуры. Очевидную отсылку к цветаевской поэме, к примеру, можно обнаружить в рефрене песни «Гора», выпущенной Земфирой в 2013 году:

Врёте, вы всё врёте, и гора говорит: «Нет».

Кем был Родзевич? Как складывались их отношения с Цветаевой?

Константин Болеславович Родзевич, как и Сергей Эфрон, учился в Пражском университете. Они с Эфроном были друзьями, вместе эмигрировали в Берлин, а затем и в Прагу. В отличие от товарища, во время Гражданской войны воевавшего против большевиков, Родзевич воевал за красных, потом попал в плен к белым, был приговорён к смертной казни, но помилован генералом Слащёвым[163] (прототип генерала Хлудова в булгаковском «Беге»). Вместе с белыми он бежал из Крыма в Галлиполи[164], а затем и в Европу. Считается, что роман между Цветаевой и Родзевичем вспыхнул в конце августа 1923 года, ей тогда было 30, ему – 27: встречались в кафе или отелях, много гуляли по Праге. Уже в сентябрьском письме возлюбленному Цветаева признаётся: «Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня». По воспоминаниям поэта Алексея Эйснера, Родзевич был красивым, изящным, чем-то напоминал Андрея Болконского: «Этот человек был абсолютной противоположностью Серёжи: ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он её стихов не ценил и даже, вероятно, не читал»[165].

Время разрыва обычно соотносят с периодом написания «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца», то есть с началом 1924 года, однако есть и другие свидетельства. Сам Родзевич в разговоре с Вероникой Лосской, исследовательницей творчества Цветаевой, говорил, что отношения продлились чуть ли не два года[166]. Друг Цветаевой Марк Слоним[167] полагал, что Родзевичу посвящены все цветаевские стихотворения, написанные с 1922 по 1928 год[168], а также подчёркивал, что в жизни Цветаевой это был единственный настоящий, «не интеллектуальный» роман.

Летом 1926 года Родзевич женился на Марии Булгаковой, дочери религиозного философа Сергея Булгакова. Известно, что Цветаева подарила невесте на свадьбу подвенечное платье и специально переписанную для неё «Поэму Горы». В письме журналисту Даниилу Резникову Цветаева пишет: «Кстати знаете ли Вы, что мой герой Поэмы Конца женится, наверное уже женился. Подарила невесте свадебное платье (сама передала его ей тогда с рук на руки, – не платье! – героя), достала ему carte d'identite или вроде, – без иронии, нежно, издалека. – "Любите её?" – "Нет, я Вас люблю". – "Но на мне нельзя жениться". – "Нельзя". – "А жениться непременно нужно". – "Да, пустая комната… И я так легко опускаюсь". – "Тянетесь к ней?" – "Нет! Наоборот: даже отталкиваюсь". – "Вы с ума сошли!"» Впрочем, то, что Цветаева подарила на свадьбу платье, Булгакова опровергала. Вероятнее всего, именно о новом романе Родзевича идёт речь в цветаевском стихотворении «Попытка ревности», написанном 19 ноября 1924 года:

Как живётся вам с другою, –

Проще ведь? – Удар весла! –

Линией береговою

Скоро ль память отошла

Обо мне, плавучем острове

(По небу – не по водам)!

Души, души! – быть вам сёстрами,

Не любовницами – вам!

В поздних воспоминаниях Булгакова называла мужа «аморальным человеком» и «очаровательной свиньёй» (их отношения закончились разводом довольно быстро), а также давала понять, что его роман с Цветаевой длился дольше, чем принято думать: «Она мужу моему говорила интересные или важные вещи – не мне. Он же был её любовником! Однажды мне было очень неприятно найти, уже после нашей свадьбы, в его кармане пламенную призывную записку от неё. Она всегда так поступала. Противно даже!»[169]

Жизнь Родзевича после окончания отношений с Цветаевой сложилась довольно ярко (по выражению Ариадны Эфрон, он имел «мотыльковую сущность и железобетонную судьбу»[170]): воевал в составе интербригад в Гражданской войне в Испании, был участником французского Сопротивления во время Второй мировой, попал в нацистский концлагерь, после войны жил в Париже, занимался резьбой по дереву. Большинство исследователей сходятся во мнении, что он был агентом советской разведки. Умер Родзевич на 93-м году жизни в доме престарелых под Парижем.

Так почему роман с Родзевичем закончился? Кто кого бросил?

Считается, что на разрыв решилась Цветаева. Между любовниками было слишком мало общего, и у них были разные взгляды на отношения: ей, как поэту, требовалась трагическая и невозможная страсть, ему – добрая жена, наводящая дома уют и готовящая к его приходу ужин. Многое объясняет фраза Цветаевой, переданная со слов Ариадны Эфрон: «Он хотел любви "по горизонтали", я – "по вертикали"»[171]. Но так как именно это противопоставление и легло в сюжет «Поэмы Горы», можно заподозрить, что названная причина сильно облагорожена литературным замыслом. Были ли в реальности другие обстоятельства, повлиявшие на разрыв?

Самым очевидным препятствием для счастливого совместного будущего был, разумеется, муж Цветаевой. Сергей Эфрон, прежде с пониманием и сдержанностью относившийся к увлечениям жены, на этот раз решился на ультиматум. О своём решении разъехаться с женой он написал в письме Максимилиану Волошину от 23 декабря 1923 года:

Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр<очими>, и пр<очими> ядами. ‹…› Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел её в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя.

Уже в январе (Цветаева в это время полностью занята «Поэмой Горы») Эфрон сообщает: «Мы продолжаем с М<ариной> жить вместе. Она успокоилась. И я отложил коренное решение нашего вопроса. Когда нет выхода – время лучший учитель. Верно?» О своей вине перед другом Эфроном говорил и Родзевич, но вскользь.

Одной из причин разрыва могла стать и измена Родзевича самой Цветаевой, о которой она размышляет в своей записной книжке, датированной октябрём – ноябрём 1923 года. Если верить записи, Родзевич изменил ей со своей бывшей любовницей, от которой ранее к Цветаевой и ушёл. Когда Родзевич вернулся к Цветаевой, любовница заболела и умерла, завещав бросившему её Родзевичу свои «чудные чёрные волосы». Цветаева пишет: «Рассталась я с ним не из-за себя, а из-за неё – о, не из страха, что со мною поступят так же – я м.б. этого и заслуживала! – из-за её одинокого смертного часа, смертного отчаяния, из-за её косы, которую он схватил, как дикарь – трофей, из-за глаз её, которых я ему не могла простить. (Эту косу его друг видел у него на стене, прибитую гвоздиками.)»

Оттиск «Поэмы Горы» в картонной обложке, подаренный Цветаевой Родзевичу в 1926 году. Дарственная надпись: «…Милые спутники, делившие с нами ночлег! Вёрсты, и вёрсты, и вёрсты, и чёрствый хлеб… / М. Ц. / Вандея, сентябрь 1926 г. / Дорогому Радзевичу – первую книгу «Вёрст»[172]

Может быть, как такового разрыва между Цветаевой и Родзевичем и не было. Об этом, пусть и несколько путано, говорит Родзевич в беседе с Лосской: «Кто был прав? Из-за чего мы разошлись? Мы разошлись потому, что я не мог её жизнь устроить ‹…› У меня не было средств, умения, не хватало авантюризма в хорошем смысле слова. И мешала моя собственная скромность. Я считал, что я ей совсем не нужен. Разрыв? Не разрыв произошёл, а расхождение»[173]. «Поэма Горы» и «Поэма Конца» не обязательно являются свидетельствами действительного и бесповоротного прощания с любовником, скорее Цветаева руководствовалась здесь внутренней тягой к драматическим концовкам. Поэт Мария Степанова в эссе о Цветаевой замечала, что «проведение бесчисленных финальных черт под самыми разными обстоятельствами своей и чужой жизни было для неё естественным горючим: средством разгона и переброски к новым текстам и обстоятельствам».

Почему именно гора? Что это за символ?

Прототипом горы из поэмы послужил сравнительно невысокий холм Петршин (всего 327 м), расположенный в Праге на берегу реки Влтавы. В 1923 году Цветаева жила на склоне холма, в районе под названием Смихов – сейчас это фактически центр города, но во времена Цветаевой Смихов был пригородом (а с 1903 по 1921 год даже считался отдельным городом). Ариадна Эфрон вспоминала, что матери очень нравилось гулять по горам: «У неё было стремление одолевать пространство, больше всего любила горы, холмы, не гладкую местность»[174]. Скорее всего, Цветаева и Родзевич проводили много времени вместе, гуляя по Петршин-холму, и для поэта он стал главным свидетелем их отношений, символом их любви.

Прага, 1965 год. На заднем плане виден холм Петршин, ставший прообразом Горы[175]

Гора в поэме не только живая, она является её главным действующим лицом. Цветаева, по сути, меняет местами непосредственных участников романа и его безмолвного свидетеля («Гора говорила, мы были немы, / Предоставляли судить горе»). Образ горы постоянно меняется, то она величественная и грозная («Та гора была, как гром! / Зря с титанами заигрываем!»), то прозаичная («Просто голый казарменный / Холм. – Равняйся! Стреляй!»), она то пытается повелевать героями («Гора хватала за́ полы»; «Гора валила навзничь нас»), то просто тихо скорбит («Гора горевала о голубиной / Нежности наших безвестных утр»).

В «Поэме Горы» упоминаются и другие горы – египетский Синай, греческий Парнас, итальянский Везувий. Несмотря на то что цветаевская Гора определяется апофатически («Не Парнас, не Синай»), она, как и другие великие горы, обладает свойствами священного локуса – места общения человека с богом. В поэме Бог ревностно и неодобрительно взирает на гору и влюблённых («Та гора была – миры! / Боги мстят своим подобиям!»). Гора в значении мира здесь появляется не случайно: согласно исследователю семиотики Владимиру Топорову, в мировом фольклоре гора является моделью вселенной, axis mundi[176], «в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства»[177]. То есть любовь, символически выраженная в образе горы, является для влюблённых отдельным миром, альтернативным миру божественному. Противопоставление Бога и человеческой любви в поэзии Цветаевой довольно устойчивое. Например, в стихотворении «Чтоб дойти до уст и ложа…» (1916):

К двери светлой и певучей

Через ладанную тучу

Тороплюсь,

Как торопится от века

Мимо Бога – к человеку

Человек.

Примечательно, что «Поэма Горы» – первый цветаевский текст, где центральным героем становится неодушевлённый предмет или понятие, за ним последуют другие: «Поэма Конца» (1924), «Поэма Лестницы» (1926), «Попытка Комнаты» (1926), «Поэма Воздуха» (1927).

Зачем в поэме эпиграф из Гёльдерлина?

Эпиграф к поэме приводится на немецком языке, но с переводом, выполненным Цветаевой: «О любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят как пьяные и любят торжественность…» Это строки из романа немецкого писателя и поэта Фридриха Гёльдерлина «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1797–1799). Цветаева хорошо знала немецкую литературу. Отвечая на анкету 1926 года, она писала: «Последовательность любимых книг. ‹…› Позже и поныне: Гейне – Гёте – Гёльдерлин». Судьба Фридриха Гёльдерлина была трагической: поэт рано лишился отца, по настоянию матери готовился стать священником, потом передумал, устроился домашним учителем в семью банкира, безответно влюбился в хозяйку дома, которая и стала прообразом Диотимы в цитируемом Цветаевой «Гиперионе». Цветаева рассказывает о последних десятилетиях жизни Гёльдерлина так: «…расстался – писал – плутал – и в итоге 30-ти с чем-то лет от роду впал в помешательство, сначала буйное, потом тихое, длившееся до самой его смерти в 1842 г… Сорок своих последних безумных лет прожил один, в избушке лесника, под его присмотром. Целыми днями играл на немом клавесине. Писал. Многое пропало, кое-что уцелело».

Поэзия и проза Гёльдерлина долгое время были забыты, его творчество открыли заново только в начале XX века, с 1913 по 1923 год вышло первое полное издание его сочинений, возник даже своеобразный «гёльдерлиновский бум», дошедший в том числе и до России. В письме от 1927 года Цветаева рассказывает о любимом немецком романтике Максиму Горькому: «Гений, просмотренный не только веком, но Гёте. Гений дважды: в нашем и в древнем смысле, то есть: такие чаще над поэтами бдят, чем сами пишут».

В «Гиперионе, или Отшельнике в Греции», важнейшем произведении Гёльдерлина, рассказывается о жизненном и духовном пути юноши Гипериона[178]. Вместе со своим другом Алабандой он участвует в борьбе за независимость Греции, влюбляется в девушку Диотиму[179], но вскоре терпит поражение на всех фронтах, разочаровывается и проводит остаток жизни в отшельничестве, скорбя об утратах. «Гиперион» – это и духовная одиссея, и философский трактат, и поэзия в прозе. Стефан Цвейг писал, что роман Гёльдерлина крайне наивен, его надуманность и условность иногда граничат с пародией, но, несмотря на это (а возможно, благодаря этому), эта книга невероятно трогательна и чиста: «В немецкой прозе нет ничего более кристального, более окрылённого, чем эта звучащая волна, которая не утихает ни на одно мгновение: ни одно немецкое поэтическое произведение не обладает такой непрерывностью ритма, таким устойчивым равновесием парящей мелодии»[180].

Слова, взятые Цветаевой для эпиграфа к «Поэме Горы», относятся к эпизоду расставания Гипериона с другом Алабандой. Бросив службу на русском флоте, Гиперион намеревается ехать к возлюбленной Диотиме и предлагает другу поехать вместе с ним, но тот отказывается, справедливо сочтя себя третьим лишним. Прощаясь с Гиперионом, Алабанда признаётся ему в любви и намекает на свою скорую смерть:

– Всё, на что я надеялся и чем обладал, было связано только с тобой; я привлёк тебя к себе, пытался насильно приобщить к своей судьбе, потерял тебя, снова нашёл, наша дружба сделалась для меня целым миром, моим сокровищем, моей гордостью… что ж! Ушла и она, ушла навсегда, и моё существование утратило всякий смысл.

Гиперион жалеет друга, но в то же время пытается принять его позицию:

– Что ж, умирай, – сказал я, – умирай! Твоё сердце достигло предела красоты, а жизнь – зрелости, как виноград в пору осеннего урожая. Уходи, совершенство! Я ушёл бы с тобой, если бы на свете не было Диотимы.

Слова цветаевского эпиграфа – это любовное признание Алабанды Гипериону, то есть мужчины мужчине. Любопытно, что в советском переводе, выполненном Евгением Садовским, из этих строк убрана всякая двусмысленность: «Ах, дружище! В час прощания все говорят невесть что, как хмельные, и не прочь напустить на себя торжественность».

Чувства Алабанды к Гипериону так же невозможны, безнадёжны и в то же время благородны, как и чувства лирической героини «Поэмы Горы». Благородство это заключено в отказе от всякой надежды, в осознании неизбежного расставания и самоотверженной готовности это расставание приблизить.

Как в поэме показаны женское и мужское начала?

Сохраняя традиционный контраст между женским и мужским началом, Цветаева наполняет их нетрадиционным смыслом. Если лирическая героиня соотносится здесь c Горой (вертикалью, одиночеством, поэзией), то герой соотносится с дачниками (горизонталью, домашней суетой, бытом). Женщина ищет вечности, мужчина тяготеет к уюту. Устроенной жизни искал прототип героя Константин Родзевич, ради неё он и женился на Марии Булгаковой («У меня не было любви к М. Б., но женитьба обеспечивала быт»[181]). Цветаева «обеспечивать быт» не могла: домашняя работа, которой она вынужденно занималась, была ей ненавистна, но не по причине брезгливости, а потому, что казалась ей пустой тратой времени. Многие знакомые поэта отмечали, что хозяйственность, традиционно свойственная женщинам той эпохи, у Цветаевой отсутствовала. Алексей Эйснер вспоминал: «В доме у них была поразительная неряшливость и запущенность, какая-то недамскость. У неё в этом был даже какой-то запал и мазохизм: вот какая я! Чёрные от угля ногти – она клала уголь в печь руками»[182].

Гендерные стереотипы, по воспоминаниям современников, Цветаева опровергала и в отношениях с мужчинами. Влюбляясь, она вела себя скорее как Пигмалион, нежели как Галатея. «Она относилась к любви совсем как мужчина. Выбирала, например, себе в любовники какого-нибудь ничтожного человека и превозносила его. В ней было это мужское начало: "Я тебя люблю и этим тебя создаю"… От такого отношения к любви – исключительно доминирующего – впечатление было какое-то противоестественное», – вспоминал священник Александр Туринцев[183]. Воспроизведя клише о том, что мужчина волен приходить и уходить, а женщина должна его дожидаться, Туринцев добавлял: «А Марина Ивановна не хотела ждать… Она всегда хотела сама… А этого мы не любим»[184].

Марина Цветаева с дочерью Ариадной Эфрон. 1924 год[185]

Литературовед Ирина Шевеленко связывает сексуальную самоидентификацию Цветаевой не с мужским полом, а скорее с «дефицитом пола» как такового: поэт ощущает в себе нехватку женского начала (Борис Пастернак изумлялся в одном из писем Цветаевой: «Как удивительно, что ты – женщина»), но эта нехватка никак не восполнена началом мужским, как следовало бы по «арифметике» Отто Вейнингера[186]. На место образовавшегося вакуума Цветаева помещает понятие «душа» («птица», «Психея»)[187]. Как, например, в известном стихотворении «Поступь лёгкая моя…» (1918):

Бог меня одну поставил

Посреди большого света. –

Ты не женщина, а птица,

Посему – летай и пой.

М. И. Цветаева с мужем и детьми, 1925 год[188]

Вероятно, понятие «дефицита пола» применительно к поэту возникло не столько из-за оригинальности самой Цветаевой, сколько в силу узости гендерных ролей, которые существовали в её время. Цветаева предпочитала не расширять их («отродясь брезгуя всем, носящим какое-либо клеймо женской (массовой) отдельности, как-то – женскими курсами, суфражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросом»), а попросту игнорировать.

Почему Цветаева проклинает «лавочников» и «дачников»? Чем провинились перед поэтом обычные люди?

Противостояние лирической героини обывателям выражено в предсказании из 9-й и 10-й частей поэмы. Предсказание гласит, что Гору (символ любви) спустя годы обязательно застроят дачами и палисадниками, на ней вырастет благополучный «город… мужей и жён». Но Гора в память о страдании двух любовников не потерпит на себе «крыш с аистовыми гнёздами», она превратится в вулкан и обрушит на город «лаву ненависти». Пугающее пророчество лирическая героиня венчает проклятием: «Да не будет вам счастья дольнего, / Муравьи, на моей горе!»

Противопоставление беззаконной, вдохновенной страсти тусклому мещанскому существованию – традиция романтической литературы. Герой в ней всегда занимает по отношению к обществу позицию пренебрежения и осуждения. Однако в «Поэме Горы» лирическая героиня не просто высокомерно осуждает пошлость, её борьба с обывателями (людьми, в общем-то, невинными) возводится в ранг мессианства. Одним из прообразов Горы в поэме является Синай, по Библии, именно на этой горе Бог явился Моисею и дал людям десять заповедей. Но пока Моисей пребывал на горе, израильтяне начали поклоняться золотому тельцу. Лирическая героиня, подобно Моисею, осуждает людей за то, что истинную любовь они подменили любовью практичной, бытовой. Их мнимая автоматическая добродетель – на самом деле безжизненность, но столкновение с Горой сделает детей дачников «девками и поэтами» и для них настанет тот же Судный день, что для лирической героини: «В час неведомый, в срок негаданный / Опозна́ете всей семьёй / Непомерную и громадную / Гору заповеди седьмой!» Сама героиня Цветаевой заповедь «Не прелюбодействуй» нарушает, и это наделяет её мессианство богоборческим смыслом. Если Блаженный Августин сравнивает любовь к человеку, смертному существу, с «выливанием» своей души в песок, то для героини «Поэмы Горы» именно эта бездумная, казалось бы, трата делает душу бессмертной. Пророк не подлежит суду обывательской морали.

Дом Цветаевой в Праге (Шведская, 51)[189]

Цветаева формулирует особый статус поэта в статье «Искусство при свете совести»: «Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слова – на нём я чиста».

Как связаны «Поэма Горы» и «Поэма Конца»? Можно ли считать их частями одного произведения?

Цветаева начала писать «Поэму Конца» в тот же день, как закончила писать «Поэму Горы». Обе поэмы посвящены отношениям с Константином Родзевичем, опубликованы они практически одновременно. Поэмы во многом перекликаются, иногда – дословно (в «Поэме Горы»: «Любовь – связь, а не сыск», в «Поэме Конца»: «Любовь, это значит – связь»; в «Поэме Горы»: «Гора горевала о том, что врозь нам / Вниз, по такой грязи», в «Поэме Конца»: «Расставаться – ведь это вниз, / Под гору…»; в «Поэме Горы»: «Помню губы, двойною раковиной / Приоткрывшиеся моим», в «Поэме Конца»: «Мёртвой раковиной / Губы на губах»). Литературовед и поэт Томас Венцлова называет эти две цветаевские поэмы литературным диптихом: «События "Поэмы Горы" – плач по любви, уже завершившейся, "Поэма Конца" – описание того, как эта любовь рушилась».