Анна Ветлугина

Склифосовский

Последний подобный документ датируется 13 января 1859 года, когда Склифосовский учился на пятом курсе. В нем прописана просьба «разрешить выдавать ежемесячно содержание взаимообразно». Видимо, наш герой понял, что в срок денег ждать бессмысленно, и решился попросить о помощи на несколько месяцев вперед. Он оказался прав, деньги из одесских чиновников пришлось буквально «выколачивать», когда после окончания университета его распределили в больницу той же самой Одессы, а ехать оказалось не на что.

Однако крайняя нужда не помешала Николаю Склифосовскому блестяще учиться, как и многим другим молодым людям. В таких трудных условиях происходило становление интеллигенции в России. В итоге именно «бедный студент» принес богатство русской науке, сделав ее конкурентоспособной.

Глава четвертая. Московский университет

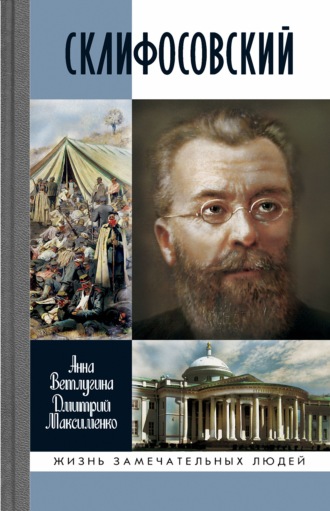

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова относится к важнейшим символам Москвы. Его главное здание – один из самых цитируемых архитектурных образов наряду с Кремлем или Покровским собором, который чаще называют храмом Василия Блаженного. Славно это заведение не только величественными очертаниями сталинского ампира и масштабами постройки – до 1990 года Главный корпус МГУ являлся самым высоким зданием в Европе. Его учебный рейтинг также находится на высоте. В 2020 году Московский университет вошел в топ пятнадцати лучших вузов мира по взаимодействию с промышленностью и внедрению инноваций. В России же он занимает лидирующую позицию давно и прочно. Пожалуй, еще с XIX века, когда он назывался Императорским Московским университетом.

В те времена он тоже считался самым желанным местом для получения высшего образования в России. В нем концентрировались лучшие ученые и педагоги, а выпускники составляли интеллектуальную элиту государства. Даже веселый студенческий праздник, Татьянин день, связан именно с Московским университетом. В день святой мученицы Татианы императрица Елизавета Петровна одобрила прошение своего фаворита Ивана Ивановича Шувалова об основании университета. А тот специально приурочил это событие к именинам своей горячо любимой матери, Татьяны Родионовны. Правда, официально праздник студенчества установили лишь в 1850 году. Но и без него Московский университет выглядел особым отдельным царством знания, со своими законами и традициями.

Поначалу действительно можно было говорить о некоей автономии. Ректор избирался профессорским собранием. Существовал даже собственный университетский суд, напоминавший о средневековых европейских традициях неподвластности студентов обычному суду. Но к середине XIX века положение университета изменилось. Новый устав 1835 года существенно ограничил университетскую автономию, упразднил университетский суд, существовавший со времени открытия университета, усилил власть попечителя и общую зависимость университетов от административных органов. Также значительно сократились полномочия ректора и компетенция Совета университета. Да и сам ректор уже не избирался коллегами, а назначался министром народного просвещения и утверждался императором. С наступлением 1840-х годов все стало еще строже. Ужесточили инспекторский контроль за «казеннокоштными» воспитанниками – так назывались учащиеся на бюджетных местах и содержащиеся за счет государственных средств, то есть казенного кошта. Плату же за обучение своекоштных[27] студентов повысили до 100 рублей. Сделали это не для пополнения казны, а для сокращения числа тех самых разночинцев, которых охотно привлекали к обучению еще совсем недавно.

Подробное объяснение этой политики есть в собрании законов Российской империи от 1851 года: «Лица низших сословий, выведенные посредством университетов из природного их состояния, не имея по большей части никакой недвижимой собственности, но слишком много мечтающих о своих способностях и сведениях, гораздо чаще делаются людьми беспокойными и недовольными настоящим порядком вещей, особливо если не находят пищи своему через меру возбужденному честолюбию, или на пути к возвышению встречают чересчур неожиданные преграды»[28].

Впрочем, университетские преобразования этих лет носили не только ограничительный характер. Появились и тенденции к развитию. Уставом 1835 года был введен четырехлетний курс и число кафедр увеличилось до тридцати пяти. Расширился спектр изучаемых предметов, повысился их научный уровень. Продолжали развиваться вспомогательные учреждения при университете: в 1828 году основана астрономическая обсерватория, в 1834-м открыт кабинет сравнительной анатомии и физиологии, в 1846-м открыта Госпитальная клиника и при ней анатомо-патологический кабинет.

В целом, несмотря на давление, именно 40-е и 50-е годы XIX века стали эпохой расцвета научной деятельности Московского университета. Среди лекторов и преподавателей стоит упомянуть Федора Ивановича Буслаева, Тимофея Николаевича Грановского, Сергея Михайловича Соловьева, Карла Францевича Рулье, Григория Ефимовича Щуровского – не все эти фамилии повсеместно известны в наши дни. Но не потому, что открытия в разных науках незначительны, а потому, что воспитанные ими ученики, среди которых Василий Осипович Ключевский, Аполлон Николаевич Майков, Константин Дмитриевич Ушинский, Николай Алексеевич Северцов, превзошли своих педагогов в академической славе.

Интересно, что в эпоху литературной и научной борьбы между славянофилами и западниками в Московском университете как в отношении численности, так и по дарованиям преобладали западники, крупнейший представитель которых Тимофей Грановский. Он много потрудился над укреплением традиции близости университета и общества, профессоров и студентов. Под его влиянием в Московском университете формируются общество вспоможения недостаточным студентам и студенческое общежитие. В своих лекциях начала 1850-х годов, обращаясь к этой теме, Грановский говорил: «При изучении каждого великого человека мы должны обратить внимание на личность его, на почву, на которой он вырос, на время, в которое он действовал»[29].

Полицейские действия царского правительства вполне понятны: в 1840-х годах европейское революционное движение приблизилось к границам Российской империи почти вплотную. В 1848 году Николай I даже издает указ о сокращении числа студентов в качестве экстренной меры против проникновения вредных идей с запада. В итоге число студентов основных факультетов Московского университета ограничили тремястами (на деле это выполнялось далеко не всегда). Исключением стал лишь медицинский факультет, в котором количество учащихся, наоборот, совершенно законно выросло с нескольких десятков в начале XIX века до 300—400 человек в 1830—1860-х годах. Это происходило из-за высокого спроса на профессию врача, но также и по причине структурных преобразований. В 1841 году существовавшая в Москве Медико-хирургическая академия слилась с медицинским факультетом университета, в связи с чем была утверждена новая структура из одиннадцати кафедр:

анатомии физиологической с микрографией;

физиологии здорового человека;

патологической анатомии и физиологии;

общей терапии и врачебного веществословия;

оперативной хирургии;

теоретической хирургии с офтальмиатрией;

частной терапии;

терапевтической факультетской клиники с семиотикой;

акушерства;

государственного врачебноведения (судебной медицины, гигиены, медицинской полиции, врачебного законоведения, ветеринарной полиции);

хирургической госпитальной клиники.

Даже по одному такому длинному перечню видно, насколько внимательно относились в России в то время к медицинскому образованию. Этот факт признавали и зарубежные медики. Так что талант Склифосовского попал на благодатную почву.

К сожалению, студенческие воспоминания нашего героя очень скудны и касаются только официальной стороны жизни. И причиной тому вовсе не плохое владение пером. Напротив, Склифосовский любил и умел выражаться литературно, делая это порой даже в официальных посланиях, которые предполагают сухость изложения. Дело в той самой сдержанности и благородстве, за которые его позднее уже собственные ученики прозвали Аристократом. По-видимому, он просто считал бессмысленным или даже недостойным описывать случаи из жизни и свои личные наблюдения, никак не связанные с профессией.

Зато ему доставляло большое удовольствие популяризировать своих коллег, разумеется, тех, кого он считал достойными. Поэтому немногие его тексты об университетских годах – это, прежде всего, хвалебные оды учителям:

«Вспомним, что в стенах Московского университета учил незабвенный Федор Иванович Иноземцев[30]. Это был учитель в высоком, идеальном значении этого слова. Как ученый, он был верен своему призванию и убеждениям; как профессор он обладал даром энергетического слова и владел тайною пользоваться юностью, восприимчивостью и никогда не закрытыми для таланта симпатиями своих слушателей.

Одним из весьма заметных деятелей на поприще хирургии в Московском университете был покойный Василий Александрович Басов[31]. Малообщительный и всегда суровый на вид, В. А. имел редкое, мягкое и доброе сердце, что особенно проявлялось в обхождении его с больными из среды простого народа. Внешняя суровая и подчас мрачная оболочка была привита покойному профессору той неприглядной обстановкой тяжелого жизненного пути, по которому пришлось ему проходить для достижения университетского порога. <…> 34 года преподавательской деятельности было посвящено покойным профессором Басовым Московскому университету, 34 поколения студентов прошли через его аудиторию. Смею думать, что все то, что высказано было мной о В. А., разделяется и всеми бывшими его учениками»[32].

Как же сильно отличается этот текст от воспоминаний о профессоре Василии Александровиче Басове Ивана Сеченова, который окончил медицинский факультет двумя годами ранее нашего героя! Того самого Сеченова, именем которого назвали клинический городок на Девичьем поле, созданный по инициативе Склифосовского.

«Третий предмет на 3-м курсе читал профессор Басов (имени не помню), известный немцам тем, что первый в Европе сделал желудочную фистулу собаке (с какой целью, не знаю). Читал он по собственным литографированным запискам, где все относившееся к болезни было разбито на пунктики под номерами. Случалось, что звонок, кончавший лекцию, останавливал ее, например, на 11-м пункте перечисления болезненных симптомов. Тогда в следующую лекцию Басов, сев на кресло, почешет нижнюю губу, улыбнется и начинает: 12-е, т. е. начинает с пунктика, до которого была доведена предшествующая лекция. Нужно ли говорить, что чтения происходили без всякой демонстрации и без малейшего повышения тона. С таким же характером читалась им и офтальмология. Чтобы показать, как действует рука оператора при операции снятия катаракта, он завертывал губку в носовой платок, придавал этому объекту, зажатому в левой руке, шарообразную форму, а правой рукой производил все оперативные эволюции».

Возможно, Николай Склифосовский мог бы тоже писать подобные заметки, но не делал этого из-за отсутствия времени. Бедность вынуждала его постоянно искать подработку. А Иван Сеченов происходил из богатой дворянской семьи, говорил на немецком и французском языках. Учеба на медицинском факультете стала для него уже вторым высшим образованием. Первое он получил в Николаевском инженерном училище Петербурга, где его произвели в офицеры. Решение стать врачом он принял уже позднее, под влиянием некой Ольги Александровны, фамилия которой осталась неизвестной. В своих «Записках русского профессора от медицины» Сеченов подробно описал годы учебы в стенах Московского университета.

В письменных источниках нет очевидных подтверждений личного общения студентов Николая Склифосовского и Ивана Сеченова – эти два выдающихся человека учились на разных курсах и происходили из разных сословий. Но все-таки один и тот же факультет объединял их целых два года, и по воспоминаниям Сеченова можно с немалой достоверностью воссоздать атмосферу, в которой учился наш герой. Например, оценить, насколько сильно помогло ему изучение древних языков, которыми он увлекался в Одесском сиротском доме. Сеченова, судя по всему, этот момент застал врасплох, несмотря на уже имеющееся высшее образование:

«…Анатомию читал тогда профессор Севрук ежедневно с 8 до 10 утра; поэтому первая лекция, на которую я пришел, была его. Прихожу и слышу, к немалому моему огорчению, что он читает по-латыни. Меня это, конечно, озадачило, потому что в памяти из детских лет осталось только уменье читать… пришлось подумать об изучении латинского языка, а в какой степени нужно было изучить его для вступительного экзамена и для дальнейших университетских лекций, я не знал. Выручило меня из этого затруднения знакомство со студентом филологом Дм. Визаром, научившим меня, как приняться за дело».

Из воспоминаний Ивана Сеченова можно также получить представление о требованиях, которые в то время медицинский факультет предъявлял своим абитуриентам. В число приемных испытаний входили предметы, показывающие культурный уровень поступающего.

«По истории экзаменовал Грановский; отвечал я, должно быть, неважно: экзаменатор все время молчал и поставил мне 4. По русскому языку требовалось написать сочинение на тему “Любовь к родителям”. Я написал о значении матери для Шиллера и Гёте. Экзаменатором был Буслаев. Прочитав мое сочинение, он спросил, читал ли я Гёте и Шиллера, и, получив удовлетворительный ответ, поставил мне 5. Из математики экзаменовал проф. Зернов. Помню, что я вытянул билет о подобии треугольников… Из латыни заставили перевести несколько строчек из Саллюстия».

При этом Иван Сеченов относился к процессу обучения весьма критично и даже сильно разочаровался в медицине на третьем курсе. Как ни странно, это привело его в итоге к поприщу ученого, на котором он достиг мировой известности. В описании общения с филологом Дмитрием Визаром есть такие строки: «…знакомство с такой семьей было для меня большим счастьем, особенно если принять во внимание, что медицина тогдашнего времени как наука содержала в себе очень мало культурного». Еще одна запись гласит: «Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал, – вместо теорий голый эмпиризм».

В итоге весь третий курс Иван Сеченов провел, страстно увлекшись философией и психологией и подружившись с поэтом Аполлоном Григорьевым. Тот, в свою очередь, познакомил будущего медика с выдающимся драматургом Александром Николаевичем Островским. Надо отметить, что Склифосовский также стремился к культурному времяпровождению, посещал музыкальные салоны и дружил с Александром Порфирьевичем Бородиным, но это происходило значительно позже, когда он уже вернулся в Москву в качестве знаменитого хирурга.

В студенческие же годы он, видимо, в отличие от более обеспеченного Ивана Сеченова, старался не отвлекаться от учебы. Аттестат Николая Склифосовского демонстрирует усердие, с которым будущий известный врач постигал науки. Лекции по физиологии на его курсе читал профессор Иван Тимофеевич Глебов – очень строгий и требовательный к студентам, особенно на экзаменах. Тем не менее Склифосовский получил у Глебова самую высокую оценку – пять с плюсом. Похожим образом уважали и слегка побаивались профессора Алексея Ивановича Полунина, при котором в Московском университете открылись кафедры патологической анатомии и патологической физиологии. «У студентов-медиков Алексей Иванович считался едва ли не самым ученым из медицинских профессоров», – пишет о нем Сеченов. Склифосовский, прослушавший курс лекций у Полунина, также получил у него на экзаменах самую высокую оценку. Отличные оценки наш герой имел по всем теоретическим дисциплинам, исключая физику и зоологию, по которым получил четверки.

Но не стоит представлять нашего героя сухим зубрилой, не интересующимся ничем, кроме учебы. Старшая дочь Николая Васильевича, Ольга, рассказывала, с каким удовольствием ее отец вспоминал студенческие годы, переносясь «в ту шумливую пору, когда можно было легко пренебречь покоем и уютом». При всей своей сдержанности он любил участвовать в диспутах, интересовался политикой, не боялся читать запрещенную литературу.

Почему из многих врачебных специальностей он избрал именно хирургию? Скорее всего, это произошло под влиянием профессора Федора Ивановича Иноземцева, который обладал яркой харизмой. По словам доктора Николая Андреевича Белоголового, однокурсника прославленного Боткина[33], Иноземцев умел внести в клинические лекции «столько пылкого и молодого увлечения и любви к науке, что невольно сообщал их своим слушателям».

Другим источником влияния мог стать уже упомянутый профессор Василий Александрович Басов. Не столь талантливый лектор, он зато виртуозно владел практической техникой, легко вправлял вывихи и мог сделать сложную операцию очень быстро.

Профессия хирурга предполагает крепкие нервы, слабость характера является причиной для выбраковки кандидатов. Как ни странно, Склифосовский начал свою практику с того, что упал в обморок, присутствуя на операции первый раз в жизни. Но репутация его была достаточно хороша, он постоянно помогал ординаторам университетской клиники перевязывать пациентов, поэтому досадное происшествие ему простили.

К последнему курсу нашего героя уже знали как студента, обладающего выдающимися способностями. По завершении учебы (9 июля 1859 года) медицинский факультет поставил в известность Совет университета, что признает Николая Склифосовского достойным «степени лекаря с отличием с правом по защищении диссертации получить степень доктора медицины»[34]. Позднее сам Склифосовский подчеркнет значимость своего студенческого периода своей жизни: «Московскому университету обязан я своим образованием, своим развитием, оттуда вынес я те идеалы, которые постоянно были светочами на пути моей практической деятельности»[35].

Итак, лучший в России университет был окончен и окончен блестяще. Но никто не предложил одаренному выпускнику работы в Москве. По существующей договоренности Склифосовский собрался ехать в Одессу работать в местной больнице. Однако денег на дорогу, как уже говорилось, не было, а Одесский приказ с высылкой стипендии по сложившейся досадной традиции не торопился. Пришлось нашему герою снова войти в роль «бедного студента» и обратиться к ректору университета за помощью: «Одесский приказ отношением своим от 30 июня просил господина попечителя Московского университета выслать мой аттестат и документы для определения меня, как воспитанника Одесского приказа, ординатором в городскую больницу; аттестат мой и документы же отправлены в Одессу 2 июля. Но не получая уже второй месяц стипендии и не имея никаких средств проживать в Москве, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство разрешить выдать мне прогонные деньги до Одессы заимообразно и дать мне таким образом возможность выехать скорее из Москвы»[36].

Ректор не отказался помочь, и Николай Васильевич отправился до места будущей службы. По пути, как уже говорилось, ему неожиданно пришлось посетить родные места и пройти незапланированную практику в Дубоссарской больнице, подменив заболевшего врача.

Глава пятая. Знахари, лекари и земские врачи

Даже в наши дни, когда все привыкли к цифровым технологиям и прочим достижениям науки, стоит только отъехать подальше от крупных городов, как все эти понятия делаются весьма условными. Перебои со связью, недостаточное финансирование, а то и просто банальное бездорожье – и житель маленькой деревни может остаться без медицинской помощи. А до середины XIX века такая помощь в деревнях и вовсе не предполагалась. Единственное, на что могли рассчитывать деревенские жители – это мастерство повивальных бабок и знахарей. В Российской империи до Земской реформы 1864 года врачебная помощь существовала только в городах. В сельской местности больниц не строили и доктора там почти не появлялись.

В Одессе, городе профессионального становления Николая Склифосовского, медицина стала развиваться одновременно с первыми портовыми постройками. Уже после введения порто-франко открылись сразу несколько заведений: городская больница, военный госпиталь и еврейская больница, которую одесситы помнят под этим названием и в наши дни, хотя она давно находится в статусе обычного городского медучреждения – ГКБ № 1.

История ее уходит корнями в самый конец XVIII века, когда в Одессе появилось еврейское общество посещения больных «Бикурим холим». Важную роль в его создании сыграл Осип Пастернак, прапрадед нобелевского лауреата Бориса Леонидовича Пастернака. Семья Пастернаков внесла ощутимый вклад в культуру России. Внук Осипа, Леонид Осипович, прославился как художник, его работы покупал для своей коллекции сам Павел Михайлович Третьяков. А родной брат знаменитого писателя был довольно успешным архитектором.

Вернемся к «Бикурим холим». Общество быстро расширялось, что привело к созданию уже в 1802 году первой еврейской общинной лечебницы, поначалу всего на шесть коек. В эти же годы открывается Хекдеш – сочетание приюта для бедных и дома престарелых. Его скромное одноэтажное здание до сих пор можно увидеть по адресу: Старопортофранковская, 4. Хекдеш был рассчитан на 60 человек, которым бесплатно обеспечивался полный пансион.

В 1829 году еврейская община покупает небольшое угловое здание на Молдаванке, где размещаются уже 60 больничных коек. Но, как поется в песне, «вся Одесса очень велика». Через некоторое время места больным снова стало не хватать. Тогда открыли еще один больничный корпус, который функционирует и сегодня. В нем обустроили пять больших палат: три для «обычных» болезней, а две – для венерических. Одновременно палаты могли вместить 75 пациентов, а в год в больнице помещалось около 500 пациентов. Случилось это в 1864 году, и в «Одесском вестнике» появилась статья о еврейской больнице, «обстановке и устройству которой позавидовал бы не только любой уездный город, но и, пожалуй, многие губернские. Больница содержится на специально еврейские суммы и предназначена для евреев, особенно того класса еврейского населения, который по религиозным причинам не пойдет в другую больницу, разве в самом крайнем случае. Тем не менее, больница принимает всех страждущих без различия вероисповедания и оказывает всему населению громадную услугу».

Естественно, такая обширная деятельность требовала соответствующих затрат, а больница оставалась бесплатной. Лишь за перевязочные средства с некоторых платежеспособных больных взимали по 10—20 копеек. Разумеется, этих символических денег даже близко не хватило бы для финансирования больницы, поэтому организаторы придумали довольно интересную схему. Община создала неприкосновенный капитал, банковские проценты от которого тратились строго на развитие здравоохранения. Сам же капитал формировался из «коробочного сбора» (налог на кошерные мясные продукты), дохода от продажи лекарств и пожертвований от богатых членов общины.

Больничным меценатам разрешалось организовывать собственные постоянно действующие койки и даже палаты, которые они могли назвать своим именем или именем родственника. Для этого необходимо было сделать одноразовое пожертвование в неприкосновенный фонд, которое приносило бы процентный доход не меньше 120 рублей в год. Таким образом, гарантировалось функционирование именной палаты на многие годы вперед без дополнительных затрат.

Почти одновременно с еврейской больницей (в 1806 году) по распоряжению герцога Ришельё начали строить больницу городскую, официальную. Для постройки выбрали место у Херсонского спуска – одного из северных въездов в город, недалеко от центра города, но не в самом его сердце. Строительство такого важного заведения поручили архитектору Жану Франсуа Тома де Томону – выпускнику Парижской академии. Длительная римская стажировка оказала явное влияние на его творческий почерк – большинство его проектов выполнены в стиле классицизма, например Городской театр в Одессе. Таким он увидел и главный (Циркульный) корпус первой городской больницы, сохранившийся до наших дней. Туда помещались больные роженицы со всей Одессы, население которой составляло в то время около 15 тысяч человек.

Во время чумы 1812 года это здание переоборудовали под карантин, и оно сыграло важную роль в истории эпидемии. Однако опасность оставалась. Работа порта и многочисленные приезжие из разных точек мира в любой момент могли стать причиной новой вспышки различных заболеваний. Проектом расширения больницы занялся итальянец Джованни Фраполли, уже хорошо известный в городе проектированием звонницы Спасо-Преображенского собора. Архитектор дополнил проект Тома де Томона двумя полукруглыми галереями. После завершения строительства в 1827 году больничный корпус стал одним из крупнейших зданий города. К 1845 году в связи с ростом городского населения до 100 тысяч человек больница еще расширилась и стала вмещать 850 пациентов.

Монументальное здание с мощными колоннами одним своим видом должно было вселять веру во врачей и в исцеление. Сейчас подобная мотивация может показаться странной, но во времена Склифосовского врачам приходилось бороться не только с болезнями, но и с предрассудками, постоянно доказывая пациентам свою правоту. Несмотря на высокий уровень развития медицины в дореволюционной Одессе, простой люд относился к доктору с недоверием. Основная масса населения России тогда не имела никакого представления о цивилизованном лечении болезней. «Крестьяне почему-то подозрительно смотрят на лекарей, они скорее обратятся за помощью к какой-то старухе-знахарке в случае нужды, нежели к лекарю», – сетовал сельский священник в 1866 году, описывая «дикие понятия о лекарях, как о людях самых опасных, которые своими лекарствами морят людей»[37]. Во время массовых заболеваний – когда столкновение с «барской» медициной становилось неизбежным – недоверие к врачам перерастало в открытую враждебность. Особенно ожесточенным это противостояние становилось во времена эпидемий, например холеры.

Эта опасная болезнь впервые проникла на территорию Российской империи в 1829 году после перемирия в турецкой войне согласно Адрианопольскому мирному договору, после чего крупные эпидемии случались уже каждое десятилетие. В народном сознании появление «азиатской гостьи» и медицинских работников слилось в одно тревожное событие. «Завелись доктора у нас, так и холера пошла» – так описывал убеждения крестьян в своих воспоминаниях Викентий Вересаев[38].

Приезжий господин-доктор, часто иностранец, вызывал интуитивное отторжение. Непонятная речь, непривычные манеры, кажущаяся абсурдность предписаний (диета, гигиена, сомнительные порошки и жидкости, постельный режим) – все это не располагало пациентов идти на контакт. Но, пожалуй, главное, что раздражало и пугало крестьян: доктора и санитарные службы грубо вмешивались в привычный быт. Карантин, санитарные кордоны, ограничение торговли, принудительные дезинфекционные мероприятия, а особенно – насильственное помещение заболевших в холерные бараки, практиковавшееся в годы первой эпидемии 1830—1831 годов, вызывали в народе негодование, панический страх и толки о врачах-убийцах.

Осенью 1830 года в Москве на Смоленском рынке повесили объявление: «Ежели доктора-немцы не перестанут морить русский народ, то мы их головами вымостим Москву!»[39] А в Тамбовской губернии в 1831 году «один губернский чиновник Никитин разглашал, что холерные начальники, не разбирая болезни, всех насильно забирали в больницы, залечивали их там и потом кучами сваливали в особые ямы; иногда больной был еще жив, но и его сваливали в мертвецкую кучу»[40]. Народ считал, будто холеру специально придумали доктора-душегубы. Их даже стали называть «холерниками». В итоге встречи с медицинскими работниками старались избежать любым способом, а сомнительные порошки и прочую «отраву» тайком выбрасывали.

Даже вне эпидемий, когда люди в целом чувствовали себя спокойнее, крайняя неграмотность населения продолжала мешать врачам работать. Иван Сеченов в своих воспоминаниях описывает случай лечения «женщины с ногтоедой[41] пальца». Тогда он был студентом пятого курса Московского университета и учился у известного московского доктора Григория Антоновича Захарьина. После выполненного разреза женщина «бросилась на землю и стала кататься с криком “Убил, убил!”. Насилу ее успокоили». Грубость, невежество, «слабое развитие умственных способностей», желание скорейшего облегчения, «малое образование среднего и низшего классов народа и ложное понятие о физических самых простых явлениях в мире», свойственные в особенности женщинам, становятся частой причиной обращения больных людей к обманщикам, как замечает лекарь Раевский[42].

Как относились к «альтернативным» способам лечения врачи XIX века? Ведь они часто сами происходили из народа, воспитываясь в традиционной среде.

Методы изгнания болезней с помощью нашептываний, наговоров, амулетов и других ритуальных практик однозначно порицались и считались, как и сегодня, чем-то неприличным для уважающего себя доктора. При этом отношение к народной медицине было не таким категоричным. Шуйский уездный врач Косма Смирнов рассуждал о пользе и вреде народной медицины для жителей города и уезда. С одной стороны, он одобрял целительную силу «многих растений и некоторых веществ из царства ископаемаго и животнаго», с другой стороны, по его словам, перемежающая лихорадка жителями его края «лечится довольно грубо, простонародно» и оканчивается смертью больного, если он не мог «заблаговременно прибегнуть к врачебным пособиям и представлял болезнь силам натуры»[43].

Порой, когда другие средства не помогали, университетские врачи сами не гнушались народными средствами. Лекарь Василий Марков описывает случай «возвращения к жизни утопающей посредством прикладывания разрезанного горячего хлеба». Доктор честно использовал методы, которым его обучили в университете: очистил нос и рот, надавил на живот, применил искусственное дыхание, растер конечности. Но больная не подавала признаков жизни. «И уже отчаявшись помочь, – продолжает Марков, – взошел я в избу умыть руки, между тем погребальный голос матери, вой, усердныя мольбы всех родственников вторились и сливались в одно трогательное эхо: Батюшка спаси, будь отец родной нельзя ли? Кто в подобныя минуты не отдал бы часть своей жизни для спасения другого. На столе я увидал только что вынутый из печки ржаной хлеб, с какой-то непонятной надеждой схватил я его, разрезал и обложил им грудь и живот, а между тем принесли еще три каравая горячих, разрезавши, их я снова клал на живот, грудь и спину, конечности же все были завалены золой, минут через восемь от первого приложения горячего каравая вдруг грудь приподнялась, из носу пошла кровь»[44].