Антология

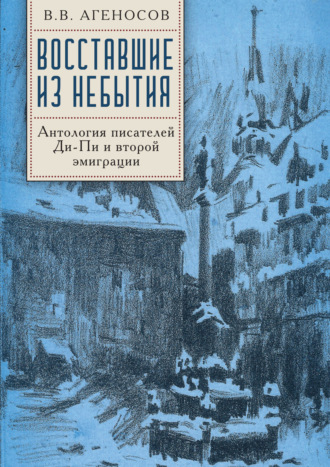

Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.

Мечтатель

Мечтал я мальчиком – немало

Свершить в преклонные года.

Пора преклонная настала,

Но от свершений ни следа.

Мечты предстали заблужденьем,

Повержен счастья пьедестал.

И ныне стало наслажденьем:

Мечтать, чтоб мальчиком я стал.

Грустные строки

Земля, земля, безропотная странница,

О, как устала ты с людьми скорбеть.

Исчезну я, но красота останется,

И будут так же утром птицы петь…

Жизнь не замрет, лишь для меня, несмелого,

Закончится цветов и звезд парад.

Березка возле дома опустелого

Заплачет янтарями в листопад.

Навек замолкнут выступленья устные —

Что ж делать? Знать, всему – своя пора.

Ах, почему такие строки грустные

В тетрадь заносятся из под пера?

Меньшее зло

Святой Антоний льнул душой к святыне,

Упорством он боролся с сатаной

В безлюдной и безжизненной пустыне,

Где изнуряли и песок, и зной.

И одержав не малые победы,

Он к людям шел бороться со грехом,

Но на него обрушивались беды,

И сатана казался меньшим злом.

К пескам, колючкам, возвращаясь снова,

Он отдыхал душой и телом там

От яда человеческого слова

И от грехов, бегущих по пятам.

1973

Закон сердца

Немцы отступали.

– Где жена и дети? Успели эвакуироваться в первые дни войны или пережили оккупацию со всеми ее ужасами? – думал Николай Кораблев. – Повидаться бы со своими, пробыть вместе хоть полчаса, а потом снова гнать неприятеля – до Берлина и дальше… до полного уничтожения.

Как лейтенант запаса Николай Кораблев был мобилизован в первый день войны. Вечером на станции провожали жена и дети. Последний взлет белого платочка, машущие рученки малыша на руках матери, заплаканное лицо старшего… И с тех пор жизнь разделена на два не сообщающихся мира: ни одной открытки от него, ни коротенькой весточки от них. Был человек – и нет. Была семья – и остались только воспоминания.

Малыш при расставании умел говорить два слова: «Мама» и «Папа». Старший учился уже во втором классе. Прошло два года. Теперь, конечно, выросли, поумнели, погрустнели.

Жди меня – и я вернусь,

Только очень жди.

Кто не знал этого стихотворения наизусть среди бойцов и командиров?

Передовая часть приближалась к родному городу. Отступая, немцы сдерживали натиск атакующих, отдаляя желанные минуты свидания Николая Кораблева с семьей.

О, этот трепет всеобъемлющего нетерпения! Как будто горит дом, а в доме семья, и нет никого, кто бы вывел ее из пламени. Это сделает только он, но его не пускают.

– Потерпите еще день… еще час, – умоляет он всем напряжением любви.

Город занят. Но что это? Где улицы, скверы, красивые здания? Всюду развалины, обломки, угли, зола… А среди всего этого – бункера, окопы, блиндажи.

Николай бежит на свою улицу – «Имени Тимирязева», но улицы нет. Не уцелел ни один дом. Напротив была водопроводная колонка. Вот она. За домом был садик. От него остались обгорелые кустики.

Николай бродит по двору, среди обломков кирпичей. Найти бы хоть что-нибудь, напоминающее о своих… Вот корешок какой-то книги. Наклоняется. Поднимает. Разглядывает. Боже мой: это уголок от альбома с семейными фотографиями… Значит, ничего не успели вынести из дому. Что стало с ними? Где они? Спаслись или погибли? У кого спросить? Как напасть на след?

Тяжелое, жгучее, мешающее дышать разрастается в груди – отомстить! За все: за разорение, за гибель близких, за уничтожение родного гнезда, за горе и слезы!..

Каждая радио-передача вопит:

– Убей немца!

Плакаты, в тот же день развешанные на развалинах домов убеждают:

– Убей немца!

«Жди меня – и я вернусь»…

Но как могут ждать мертвые?..

– Мстить! Мстить без жалости! Без содрогания! Не может быть речи ни о какой человечности! Убью первого живого человека на немецкой земле, кто бы он ни был! Пусть девушка, пусть старуха, – все равно! Немцы убивали наших родных матерей и жен… Какое мы имеем право на милосердие?

Волна наступления, нарастая, катится на запад. Земля врага приближается. Скоро! Скоро!

Вся рота любит Николая Кораблева. Все знают о его решении – убить первую живую душу на немецкой земле.

– Товарищ командир, коль понадобится помощь, кликните меня.

– Спасибо, обойдусь без помощи!

Два года накаливалась местью душа. И вот наступил январь 1945 года. Отдан приказ:

– На Берлин!

Страшная техника, сокрушая все на своем пути, движется неумолимой лавиной. Все больнее заноза в душе Николая Кораблева:

– Убить на немецкой территории! Все убитые до сих пор в русских и польских пределах, не в счет!

Раннее утро. Какой-то хутор. Радио об'являет:

– Товарищи! Мы в пределах Германии! Николай бежит: «Не будет пощады!»…

Но вместо хутора – пепел, развалины, все сметено артиллерийским огнем. Ни одной живой души. Какая досада!..

Но что это за вздохи и стоны под досками упавшего забора?

– А, вылезай, голубчик!..

Мальчик. Лет десяти – бледный, изможденный, перепачканный, испуганный, качающийся от голода, холода и ужаса.

Николай Кораблев лихорадочно выхватывает из кобуры револьвер, а мальчик протягивает тонкую дрожащую рученку:

– Майн Герр… штикхен… брот… битте…

Опустилась рука с револьвером. Угас огонь, два года толкавший вперед. Вспомнился свой, старший. Ему теперь столько же. Может быть так же когда-то прятался под забором, так же умолял немецкого офицера о маленьком кусочке хлеба… Убил ли его за эту просьбу офицер?

– Как зовут?

Мальчику непонятен вопрос на чужом языке.

– Ну, Фриц, Петер, Пауль?..

Голодное существо догадывается: спрашивают имя.

– Иоганнес…

– Вон оно что… Иван, значит?.. И у меня такой же… И звать Ванькой… Как же я тебя убью?.. Повезло тебе, хлопец… Не подымается рука… Двухлетний накал – впустую… Ну, ничего, может быть это даже к лучшему… Есть хочешь?.. Во тебе сухари, копченая колбаса, шоколад…

Подбежали красноармейцы.

– Товарищ командир! Это что же значит? Хотели убить, а вместо этого отдали весь неприкосновенный запас?

– Мало ли чего болтает язык?.. У сердца свои законы и приказы… На сынишку похож… И зовут так же: Иваном.

– Гут морген, немецкий Ваня!

– Обманул тебя твой фюрер!

– Обещал весь мир, а дал погибель! – шумят красноармейцы, а сами закутывают мальчика в шинель, суют конфетки.

Грязное лицо малыша освещается подобием улыбки. В этом выражении надежда:

– Не убьют эти люди, о которых он слышал много страшного от родителей, учителей и священника.

1953 г.

На скрининге

Американец сидит за столом с бумагами. Подходит дипист. Молча приветствуют друг друга вежливыми поклонами. Американец жестом приглашает сесть.

А. Ду ю спик инглиш?

Д. Никс ферштейн.

А. Шпрехен зи дойч?

Д. Чуточку шпрехаю. Только самую малость.

А. Говорить по-русски? Я хоть и американец, но русского происхождения. Дома, в семье, мы говорим только по-русски. Расскажите откровенно о себе. Вы понимаете меня?

Д. Ну ещё бы! Кто ж русского языка не понимает! А насчёт откровенности не сумлевайтесь, всё будет точно, как в аптеке.

А. Значит, приступим к скринингу. Имя и фамилия?

(Дипист роется в карманах, что-то бормочет про себя)

Д. Да где ж она проклятущая?! Всё время в руках держал!

А. Вам понятен вопрос? Имя и фамилия?

(Дипист перестаёт шарить по карманам)

Д. Придётся, видно, без записки говорить. А-а…моё имя, стало быть, спрашиваете? – Иван, то есть нет, нет… – Осман. Осман Кату шкин.

А. Осман? А почему ж в прежней анкете написано: «Абдул»?

Д. Так-так, правильно! Абдул! Спасибо, что напомнили! Это я себя с батькой спутал. Батьку, действительно, Османом кликали, а меня – завсегда Абдулом.

А. Когда родились?

Д. Это знаю точно, никак не собьюсь. В год вступления на престол его императорского величества, государя императора Николай Александровича в 1894 году.

А. А месяц и число?

Д. Таких точностей не помню.

А. Где родились?

Д. Ну… в этой… как её… ну… в Турции!

А. О! Так вы, значит, турок?

Д. А как же. Самый, можно сказать, закоренелый.

А. И, конечно, говорите по-турецки?

Д. Не-а, это особая статья, уж больно трудный ихний язык. Ну, прям неподсильный для нашего брата.

А. А почему ж так хорошо говорите по-русски? Возможно, родились в Турции, а жили в Советском Союзе?

Д. Что вы, что вы, да я этого проклятого СССР никогда и в глаза-то не видал. А по-русски, ну как же не говорить, коли так уж испокон веков заведено? Как деды и прадеды… Нам, окромя русского, никакой другой язык в голову не лезет.

А. Хорошо. Пусть так. Значит, родились и проживали в Турции. Где именно? В какой местности?

Д. Турецкого названья не припомню, но говорю без обману, чта от Курска не менее 20 километров в сторону. Ежели говорить по-русски, то вроде как бы колхоз.

А. Колхоз? Недалеко от Курска? Так разве это в Турции?

Д. Извиняюсь, господин Скрининг, я малограмотный, географию не проходил, разве ж мыслимо все турецкие места удержать в голове наизусть?!

(Дипист опять шарит по карманам и достаёт бумажку)

Ага, вот она! Мне вчера наши ребята кое-что записали, что б я, значит, не растерялся.

А. Хорошо.

(Американец закуривает и угощает диписта. Последний читает бумажку).

Д. Так-так, вот, правильно. Абдул Катушкин, родился в 1894 году в забытом месяце, верно. Ну вот, и не Курск, а Карс! Видите? Почти то же самое, только у меня выговор-то не турецкий, а твёрдый, российский.

А. Ну, а колхоз?

Д. Да не колхоз! А видите – кишлак! Ах-ха-ха-ха! И придумают же названия! «Кишлак»!. Чудные эти турки! Право слово – чудные!

А. Чем занимались в Турции?

Д. И-и-и, чем! Был, как и все, самым рядовым колхоз…тьфу ты…э-э…самым рядовым турком, в полеводческой бригаде.

А. А до какого года?

Д. Да это уж не иначе как до 1939.

А. А дальше?

Д. А дальше тоже, как по нотам. Вот у меня всё тут записано. «С сентября 1939 года по сентябрь 1944 в польском городе с чесноком». Нет, погоди, что-то не так, с каким же чесноком… Васька спешил и плохо накорябал…

А. Может, Ченстохов?

(Дипист вглядывается в шпаргалку)

Д. Пра-авильно, Ченстохов! Это уж я сам виноват, не разобрал.

А. А в Германию как приехали, добровольно или принудительно?

Д. Да где там добровольно! Разве оттуда сам добровольно выдерешься?! Принудительно немцы вывезли, спасибо, всё-таки вытащили из того окаянного лиха.

А. А где работали в Германии?

Д. А мы все пятеро, земляки то есть к богатому бауэру под Мюнхеном.

А, Земляки? Значит, все турки?

Д. Какой там! – Все разные нации. Один я – турок. А Никита Сундуков – галичанин, Семен Вахромеев – итальянец, Матвей Чупоров – персиянин, Захар Овечкин – индус, а Васька Самородов – халдейского племени. Это мы все твёрдо заучили, пять вечеров бились.

А. Как вам жилось у бауэра?

Д. Да конечно, хвалить-то надо погодить, одначе всё-таки лучше, чем в окаянном колхо… то бишь… э-э…в кишлаке-то том самом… эх, да что там уж!., в советском раю-то, стало быть!

А. А с какого времени в лагере Ди Пи?

Д. Как все – с 1945 и по сей момент.

А. А обратно на родину хотите?

Д. Ох… и не спрашивайте. До чего хочется на родину, на родимую сторонушку, что, кажется, босиком бы, в ночь бы, в ненастье побежал бы туда, ведь там у меня, господин Скрынинг, жена осталась, детишки. Чай, понимаете?

А. Очень хорошо понимаю. Так можно хоть завтра?

Д. С превеликим удовольствием, хоть и сегодня, если сегодня там сатанинская власть сгинет в тартарары! А покуда она там существует, потуда и разговору нет. Понятно?

А. Ну а куда бы хотели?

Д. В любую страну, только не в большевицкую! На любую работу, только не к большевикам. Тут весь мой сказ и последнее слово. Хорошее, серьёзное слово.

А. Я прекрасно вас понимаю. Вы нас тоже должны понять. Зачем «Абдул», зачем «кишлак», зачем вся эта шутка?

Д. Милый ты мой, господин Скрынинг! Не шутка это, а с перепугу всё делается, Не знаешь, что придумать, в какую нацию записаться, чтоб на красную живодёрню не попасть. Знаете вы, как мы все намучились, как настрадались-то. Ну, а ежели пошло на чистоту-на совесть, завтра приду с утра и расскажу всё без утайки, как на исповеди, можно?

А. О кей.

Д. За сегодняшнее простите, завтра другое будет. До свиданья, добрый человек.

А. О' кей. До свиданья, до завтра.

Бернер (псевдоним – Божидар) Николай Федорович

(1890–1969)[64] – поэт и литературный критик

Родился в Киеве. После окончания там гимназии получил юридическое образование в Московском университете. Одновременно посещал лекции по истории и литературе на филологическом факультете. Впервые арестован в Москве в 20-годы. Некоторое время жил в Брянске и Калуге. В мае 1933 года осужден тройкой ОГПУ по статье антисоветская деятельность. Отбывал срок в лагере на Соловках. «Моя жизнь после пребывания на Соловках, – писал Бернер, – перемежалась тюремными отсидками», между которыми он, лишенный права жить в больших городах, скитался по России. Последняя высылка была в Воронеж.

Во время войны попал в Зальцбург, затем в Мюнхен, где выполнил для Института по изучению СССР работу «Внутренняя эмиграция и интеллигенция на Соловках».

В дальнейшем переехал во Францию, где бедствовал. В начале 1950-х попал в туберкулезный санаторий глухого поселка Уссу (Ous-soulx) при Главном управлении Российского общества Красного Креста (департамент Верхняя Луара). В 60-е годы находился в старческом доме в Орлеане в полном отрыве от литературной жизни.

Литературным творчеством Н. Бернер занимался еще до революции. Своим учителем считал В. Брюсова, посвятившего Бернеру сонет «Немеют волн причудливые гребни» (1912). Поэт выпустил 2 небольших сборника стихов «Одиннадцать» (1915) и «Осень мира» (1922). В начале 20-х годов входил в кружок «Московский цех поэтов». Был знаком с О. Мандельштамом, С. Парнок, Л. Горнунгом и др.

В эмиграции поэт издал тиражом в 500 экземпляров 56-стра-ничный сборничек стихов «След на камне», объединенных темой «людских страданий», в первую очередь, страданий узников ГУЛАГА («Кто раз на камень каземата…», «Когда б себя забыть, отбросить пережиток…»). Просветом для лирического героя Бернера служат «образы развеянных годов»: воспоминания о друзьях, о любви («если для меня в котомке дум осталось / Звено с ушедшим – я живу!»), но и они окрашены в трагические тона: «Мой одинокий диалог / С самим собой, кому он нужен».

До 1960 года Н. Бернер изредка еще печатался в «Новом журнале», чаще – в «Литературном современнике». Затем полностью исчез из литературной жизни. Характерно, что редакторы антологии «Содружество» (1966) сопроводили публикацию стихов тогда еще живого поэта примечанием: «Дата смерти Николая Бернера нам не известна».

Сочинения

След на камне / Предисл. Божидара. – Зальцбург: Колумб, 1955.

Публикации

Воспоминанье //НЖ. 1953. № 34.

Из цикла «Раздумья» //Лит. совр. 1952. № 4.

«Как будто через много лет…» // Совр. 1960. № 2.

«Какое в огнях возрастанье надежд!..»//НЖ. 1955. № 43.

«Неповторимое всего дороже…»//Лит. совр. 1952. № 3.

«Проходят Времена! Еще пирует осень…» //Лит. совр. 1954.

Разговор с музами//Лит. совр. 1954.

Раздумье //НЖ. 1954. № 37.

Робинзон Крузо //Лит. совр. 1954.

Слово другу //Лит. совр. 1952. № 4.

Стихи //Лит. совр. 1952. № 4.

«Там под ивой свиданье и ласки…» // Совр. 1960. № 2.

«Кто раз на камень каземата…»

Кто раз на камень каземата,

На хладный сей гранит поник,

Тому, как праздник голос брата,

И – ч е л о в е ч е с к и й язык.

Я постигаю ненароком

Такие шорохи тоски,

Каких не ведают в далеком

Пространстве… Это – Соловки.

«Когда б себя забыть, отбросить пережиток…»

Когда б себя забыть, отбросить пережиток

Всех чуждых лет, но нет запрета снам.

А память разворачивает свиток

Такого горя, что по временам

Боюсь понять, как вынесло сознанье

Всю эту тяготу на каменных плечах.

Пусть затухает свет! Последнее дыханье

Рождает жажду жить и не дает молчать.

И вырывается единственное слово —

То слово – Родина! Какой упорный дух

Терпенья и тоски, какая сила зова

Н е о б о р и м о г о! Когда бы слух

Из мрака уловил шаги событий,

Хотя бы луч один прорезал мрак,

С тягчайшим буднем обрываю нити

И вдруг читаю: заповедный знак.

Знак мудрой нови – говорит потомок

Словами мудрости, воззваньем чувств

Сейчас невнятных Веку. Пусть не громок

Тот голос правды – ей молюсь!

Раздумье

На расстояньи многодумных лет

Родных следов не затеряла память.

Заманчивее даль и возрастает пламя

В огнях непотухающих бесед.

И утро близится проникновенной встречи,

Дух озарен видением лучей,

Лучей чудесной силы!.. Вы далече,

Далече вы, друзья, а зовы горячей.

И с верой жизнь на час не расставалась,

Вязь мудрой памяти не оборву,

И если для меня в котомке дум осталось

Звено с ушедшим – я живу!

«Слушай, непорочная Венера…»

Слушай, непорочная Венера

Мне приснилась нынче поутру.

Проплывала сонная галера

На адриатическом ветру.

И волна плескалась, убегая.

Был восход и розов и высок,

И Венера – девочка нагая

Падала на золотой песок.

Воспоминание

Когда моряк находит сон и кров,

Забыв о штормах бедственного моря,

Когда ребенок, одолевший горе,

Мужает и становится суров,

Когда любовь из будней – берегов

Вдруг вырывается и на просторе

К ней обращается далекий зов

И с ней сливается в сердечном разговоре —

Тогда в кошницы солнечных стихов

Ты опускаешь руку за подарком

От щедрой юности, а в небе ярком

Встают все образы развеянных годов…

И кажется, ты жизнь принять готов,

Как в двадцать лет, когда в полудне жарком

Ее нога ступала и тонула

В глубоком, сине-золотом песке.

Она купалась в солнечной реке,

Купаясь, гибкая на берегу уснула,

Вся молодость в забвенном далеке.

«Мой одинокий диалог…»

Мой одинокий диалог

С самим собой, кому он нужен?!

Одна из крохотных жемчужин

Над тонкой вязью тайных строк!

Порой грущу, что после смерти

Наследье избранных стихов

Кто сбережет? Увы, поверьте

Здесь нет друзей!

Во власти снов

Забыться бы! Еще сознанье

Любимых в памяти хранит.

Но здесь их нет. Одно молчанье

Кругом!

Да разве загрустит

Моя душа в час расставанья

С сим захолустьем навсегда?!

Лишь обозрю тогда года

Судьбы нелегкой и превратной,

Да пред лучом зари закатной

Едва затеплится звезда —

Как тень исчезну навсегда.

«Рощ бронзовых задумчивая просинь…»

Рощ бронзовых задумчивая просинь,

В ней колоннадой вставшие дубы.

Меня зовет не Болдинская осень

В торжественную сень живой судьбы.

В даль позвала тоска совсем иная.

С повязкой на глазах пошел за ней,

Рукою Дон Кихота обнимая

Обрывки ускользающих теней.

А Русская Камена, став бродягой,

Цыганствовать пошла на милость стран —

Кастальский ключ не закипает влагой,

Как осень мира – осень россиян.

«Благодарю тебя – слова не могут…»

Благодарю тебя – слова не могут

И не умеют так благодарить.

Я привыкаю снова верить в Бога

У той прохлады, где я начал жить.

Мир увидал, как давнюю дорогу,

Где ты роняешь солнечную нить…

О нежная, да, если бы любить

Как на рассвете жизни! за тревогу,

За невозможный трепет все на свете

Отдать и громко через все года

Запеть, как не певалось никогда.

И стать на час, как возгласы, как дети,

Как полдень, как нагорная вода.

Боброва (урожд. Рунг, по второму мужу Боброва-Цукерт) Элла Ивановна

(род. 1911) – поэтесса, переводчик, критик-литературовед

Родилась в Николаеве (Украина), выросла и работала в Ворошиловграде (Луганске). Училась в музыкальной школе (фортепьяно), но в консерваторию не стала поступать: после ареста в 1937 г. отца, техника-приемшика паровозостроительного завода, и брата перешла на работу в кооперативно-финансовую контору. В октябре 1941 г. мать и сестра поэтессы и были высланы в Казахстан. Ее первый муж Н.Ф. Бобров вместе со всем мужским населением Луганска был вывезен из города за три дня до вступления немецких войск. Сама Э. Боброва переехала в Днепропетровск, затем в Кривой Рог.

В 1943 г. оказалась на Западе: сначала в Чехословакии, затем в Германии.

В 1945 г. она попала в американскую оккупационную зону в Баварии, прошла через лагеря ди-пи, а в октябре 1950 г. переехала в Канаду. Некоторое время работала на швейной фабрике, затем в конторе одной из канадских фирм. Там вторично вышла замуж за композитора Л. Цукерта, положившего ряд ее стихов на музыку.

Стихи начала писать в Баварии, но публиковаться стала в 60-е годы в журнале «Современник», в создании и редактировании которого принимала участие с 1960 по 1976 гг. Печаталась также в «Новом журнале» и в «Возрождении». Пишет на русском, английском и немецком языках. Автор 6-ти книг (стихи, легенды, переводы, сказки, монография). Перу Бобровой принадлежит эпическая повесть в стихах «Ирина Истомина» («Современник», 1967. № 16).

С 1971 по 1979 гг. участвовала в русских передачах Радио Канады.

За более чем сто лет жизни Э. Боброва не растратила интереса к жизни, хотя жизнь ее долго не баловала. Даже в автобиографической поэме «Ирина Истомина», состоящей из 2-х частей («1937 год» и «На Западе») лирическая героиня сохраняет оптимизм и веру в чудо. Типично для Бобровой построено стихотворении «Встреча» о вымышлением свидании лирической героини с мужем уже после войны в Крыму. «А эти речи / и у изменчивого моря встречу / я в ночь тревожную изобрела – / в Крыму с тобой, увы, / я не была». Но сама возможность представить такую встречу позволяет поэтессе утверждать: «Кто вам сказал, что сказок не бывает, / что юности годам возврата нет / и что любовь в разлуке угасает?».

Тема женской любви и переживаний составляет существенную часть поэзии Э. Бобровой. Не случайно ей принадлежит превосходное стихотворение «На смерть Анны Ахматовой» («Современник», 1966. № 13) Боброва пишет о разлуке («Апрель…», «Перрон») и о встрече («В последний раз…»), о тревоге за любимого и ревности к нему («Нет вести…»), о драме охлаждения: «Лишь дверь меж нами в темноте ночной, / А днем – Китайская стена / молчанья» («Спокойной ночи!..»).

Ценитель поэзии Серебряного века, Боброва посвятила ряд стихотворений изложению своего видения поэзии. Поэт, по ее мнению, сочетает в себе «Боязливость ребенка. / Бесстрашие льва / и святого прозренье». А в стихотворении посвященном Д. Кленовскому пишет:

Первый крик… Долгий вздох. Миг рождения, умиранья.

Жизнь и вечность – на всем

неразгаданных тайн печать.

Но прибой? Но сирень? Но любовь?.. Черепки мирозданья,

Их находит поэт и – о чудо! – легким касаньем

он умеет разрозненное

в одно связать.

(«Зарождались стихи»)

А о себе Э. Боброва сказала: «Я тайно подписала с жизнью пакт / и радуюсь цветам, / закату, / Маю». И в другом стихотворении: «Пусть тонут тени без возврата – / Ни туч теперь, мой друг, / ни ночи нет».

Критика отмечала и мастерство поэтессы как пейзажного лирика.

Э.И. Боброва переводила на английский язык стихи Ирины Одоевцевой, Ивана Елагина, Татьяны Фесенко, Клавдии Пестрово и других, на русский – эскимосские легенды.

Как критик-литературовед написала монографию «Ирина Одоевцева. Поэт. Прозаик и мемуарист» (1995), первую о творчестве этой писательницы; выступала со статьями об А. Радищеве, Д. Кленовском, В. Савине, Э. Золя, с рецензиями книг И. Сабуровой, И. Чиннова, Г. Свирского, Л. Чуковской и др.

С 1991 года печатается и на родине.

Живет в Торонто.

Сочинения

Сказка о том, как смелые снежинки помогли девочке Маринке – Торонто, 1961.

Ирина Истомина. Повесть в стихах – Торонто, 1967.

Я чуда жду – Торонто, 1970.

Янтарный сок. Стихи, легенды, переводы. – Торонто, 1977.

Autumnal Cadenza. – Oakville, 1985.

Ирина Одоевцева: Поэт, прозаик, мемуарист: Литературный портрет. – М.: Наследие, 1995.

Публикации

«Без оглядки бегут часы…» // Совр. 1974. №№ 26/27.

В лучах Северного сияния. // Совр. 1976. №№ 30/31.

В разлуке. Сонет VI. // Совр. 1962. № 5.

«Вдруг поворот…»// Совр. 1966. № 13.

Вулкан. // Совр. 1976. № 32.

«Давно…» // Совр. 1975. №№ 28 / 29.

Другу. // Совр. 1960. № 2.

«Зарождались стихи…» // Совр. 1977. №№ 33 / 34.

Ирина Истомина. // Совр. 1967. № 16.

Лада Николенко. // Совр. 1974. №№ 26 / 27.

«Лечу…» // Совр. 1967. №№ 14 / 15.

«На лужах лед…» // Совр. 1968. №№ 17 / 18.

«На острове необитаемом…» // Совр. 1964. № 10.

На смерть Анны Ахматовой. // Совр. 1966. № 13.

Не верю. // Совр. 1960. № 2.

О радости. // Совр. 1961. № 4.

Один в толпе. // Совр. 1962. № 5.

«Однажды в ночь дождливую, осеннюю…» // Совр. 1964. № 9.

«Осенний ветер, старый Казанова…» // Совр. 1964. № 10.

Оттепель. // Совр. 1960. № 2.

Песнь старика-индейца. // Совр. 1977. №№ 33 / 34.

Последний луч. // Совр. 1962. № 6.

«Предо мной необычный портрет…» // Совр. 1976. №№ 30 / 31.

«С неба звездного быстрой кометой…» //Возр. 1969. № 214.

«Синеет небо. Розы на окне…» // Совр. 1963. № 8.

Стихи //Возр. 1971. № 229.

Стихи //Встречи. 1983, 1985, 1997.

Стихотворения //Возр. 1969. № 214.

Судьба наследия Золя. // Совр. 1976. №№ 30/31.

«Считаю я часы…» // Совр. 1961. № 3.

«Тебя я не хоронила…» // Совр. 1973. № 25.

Три стихотворения. – Нов. ж., 1966. № 82.

«Ты болен…» // Совр. 1963. № 7.

«Ты никогда…»//Возр. 1968. № 204.

«Ты с каждым днем все дальше ускользаешь…» // Совр. 1965. № 12.

«Ушла…»// Совр. 1965. № 12.

«Шесть лет прошло. И вдруг по телефону…» // Совр. 1964. № 9.

Статьи

Александр Николаевич Радищев. К 225-ти летию со дня рождения. // Совр. 1974. №№ 26 / 27.

Аркадий Викторович Белинков. // Совр. 1975. №№ 28 / 29.

Д.И. Кленовский//НЖ 1980. № 138.