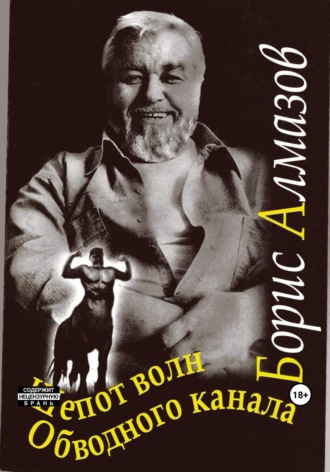

Борис Александрович Алмазов

Шепот волн Обводного канала

– Ну, почему же вы думаете, что они артисты?

– Ще и плохие! – засмеялись парни. – Были б хорошие, научилися бы сало, как следваить, исть.

– Вот же оно и то ж! – засмеялась, бабушка.

– Лампасы понашили на кальсоны! Хохлы!

– Ну, полно шуметь – ат! – смеялась бабушка, взмахивая, кружевным платочком, какой всегда носила за обшлагом кофточки, – Ай – е услышуть!…

– Ды хай слышуть! Шли бы вон индейцев представлять! Ой-е чувствую вот я, будет счас лампопо…

–Как вы говорите? Лампопо? – смеялась как-то, по-молодому, бабушка.

Мне концерт понравился. Особенно, когда казаки показывали, как ездят, как будто на конях, с пиками, и как они пели: «Каким ты был, таким остался!» И я очень удивился, когда увидел, что в перерыве многие зрители с концерта уходят. И усмехались они так, как моя бабушка и эти парни.

А парни к нам подбежали в вестибюле, уже одетые, в пальто.

– Ну, вот нашли, наконец, а не то мы уж думали – вас потеряли… – сказали они, сдергивая кепки, – Мы – попрощаться.

–А как же концерт? – засмеялась бабушка. – Лампопо – то й, как же?

– Силов нету на такое глядеть…

– Ну, и слава Богу. Наклонитесь.

Оба парня резко наклонились. И моя маленькая бабушка, встав на цыпочки, вдруг, среди толпы, среди чужих людей, нисколько не смущаясь, точно тут никого и не было, поцеловала парней в чубатые головы и широко перекрестила одного и второго.

– Сохрани вас, Бог, деточки мои! – и я услышал слезы в ее голосе.

Парни, блеснув глазами, вдруг стиснули меня, подхватив на руки:

– Ты хоть знаеш, кака у тебе бабушка! На ней вот всё и держится! Давай, расти скореича! Догоняй! – кольнули они меня щетиной усов, – Смотри, казак, сберегай бабушку – то! Доглядай!

Мы ехали домой в разболтанном и дребезжащем трамвае, в нескончаемом коридоре обшарпанных домов, тускло освещенных желтыми фонарями. Бабушка чуть улыбалась, прикрыв глаза.

– А почему вы с этими казаками решили, что артисты сало едят неправильно?

– Как это неправильно, – сказала бабушка, – Мимо рта то, небось, не проносят!

– Ну, не по казачьи!

– А… Не по казачьи…. Да потом у что у них сало ломтями нарезано, а казаки режут сало кубиками. Кусочками такими маленькими. И по кусочку берут.

– Какая разница, как сало нарезано!

– Да есть разница. Казаки то всегда ели прилюдно. Это, милый мой, распоследнее дело в одиночку спрятаться да тайком от товарищей наедаться. Казаки, народ воинский, служивый, никогда в одиночку не ели. Трапезовать садились в кружок, а на общей трапезе, нельзя быть невежей, и есть так, чтобы другим на тебя глядеть было не противно. Слюнявого да гунявого мигом бы из круга наладили! И доедал бы он последки! А сало, положенное в ссыпчину (у русских то говорят – в складчину), могло ведь быть и «с проростями», если к примеру свинья тощая, или следы от синяков. Свиней – то, правильные хозяева, никогда не гоняли, не били, все. бывало, лаской да уговорами. А сало с проростями то враз и не откусишь, когда оно – ломтем! Вот и будешь воевать с куском! А всем на тебя какаво красоваться?! А кусочек взял, не то вилочкой, не то спичкой – палочка такая длинная навроде лучинки, и жуй аккуратно, хоть бы какое оно жесткое! Да хлебушком закусывай.

– Нам в кино на географии показывали, как эскимосы мясо едят: зубами прихватывают и ножиком – вжик, и отрежут маленький кусочек.

– Так, у них носов нет! – засмеялась бабушка, – вот они и «вжик»! А нам-то с нашими горбылями куда! Вжик – и пол носа стесал!

– А у нас дома сало есть? – уж так мне сальца захотелось.

– Да уж поищу, может и отыщется, – прижимая меня к себе, сказала бабушка, – какие ж мы казаки, если у нас сала нет! Слава Богу, не блокада, не голод – и сальца найдем, и хлебушка.

– Я его по-казачьи есть буду.

– Ясное дело. Не по бурлацки! Аккуратно. И к еде уважительно, и чтоб глядеть на тебя другим приятно было! Вот, мол, как мальчик красиво ест, не чавкает, не крошит, полный рот не набивает. За едой – не балует! А то есть такие, что из хлеба шарики катают, да надкусанные куски оставляют! Да с чужой тарелки хватают! Кто ж, после него, есть то не побрезгует?! Стыд, какой!

У нас в школьной столовой мальчишки иной раз и бросаются хлебом, и даже глаз мне подбили, когда я пытался их остановить, и бабушка, словно прочитав мои мысли, сказала:

– Бывает – уронишь кусок хлеба, так надобно его, скорейча, поднять, поцеловать, мол, Господи прости и не лишай меня, пищи. Сказано: «Бросивший кусок хлеба – Тело Христово и Дар Божий – дождется дня, когда будет искать хлеб там, где бросил, и не найдет!» Мы вот тут в блокаду …

– Тебе понравился концерт? – спросил я, чтобы перевести разговор на другое, потому что когда бабушка рассказывала про блокаду, мне всегда хотелось плакать.

–Чему там нравиться7! – улыбнулась бабушка. – Сказано – Лампопо. А съездили хорошо. Как дома побыли.

– А как эти парни догадались, что мы казаки?

–Да у них, что ли глаз нет? Увидали, небось! Стало быть, не навовсе мы тут под общую гребенку обтерлись. Выходит, мы еще живы… Господь нашим грехам, пока еще, терпит.

«Быстры как волны …»

Слава о том, что мы здорово поем и вообще замечательные ребята распространилась по городу. Через комнату по ул. Фурманова 34 прошли толпы гостей, мы всех и не помнили, и перебывали тут люди самые фантастические. И как-то так получилось, что при обилии барышень, даривших нас своими посещениями, при наличии нескольких двоюродных сестер у Витьки и Мишки, внутренних, так сказать, романов не происходило. Разумеется, в ту студенческую пору у нас у всех были романы, но как-то на стороне, и своих дам, мы на Фурманова не приглашали. Здесь было все сориентировано на другое.

Здесь шли бесконечные, умные разговоры, споры и, наконец, происходило пение… Попавшие сюда барышни, вдруг обнаруживали, что, при всем к ним уважении, в этой компании к ним как-то «без интересу». Большинство с этим не могло примириться и нас старались выдернуть из обстановки мужского монастыря. Но поскольку индивидуальные отношения не завязывались еще, то нас вынуждены были приглашать всем хором или, по крайней мере, квартетом : Витька, Мишка, Гришка и я. Но если мы втроем готовы были стать на крыло только при одном звоне ножей, вилок и тарелок и лететь за хорошей выпивкой и домашней закуской хоть на край света не таков был Гришка. Как все горбуны, он был франтом. И вообще был страшно озабочен своей внешностью.

Если мы довольствовались ботинками на резиновом ходу за 8 р. 50 коп., то он носил лодочки за 22 р.– предельную тогда сумму. Если нас не интересовал покрой штанов и ширина брючин, то Гришка носил дудочки, кроме того, в перпендикуляр нашим свитерам и ковбойкам, у него имелся пиджак, и то чего мы не могли позволить себе при любой погоде, страшный дефицит – белая нейлоновая рубашка. Разумеется, галстук до колен, платочек (отрезанный от галстука) в карманчике, парфюм и набриолиненный пробор. Обычно он возглавлял нашу команду, и как мне кажется, даже гордился тем потрясением, которое вызывала его фигура.

Из-под огромных очков он страстно посматривал на барышень и, надо сказать, пользовался успехом более нас. А когда он запевал своим рыдающим серебряным тенором – все внимание было к нему, мы так сказать его только оттеняли. О чем он нам, в мягкой форме, но постоянно напоминал. Как всякий тенор он был мнителен, а как премьер – капризен.

В тот день, когда мы получили приглашение и затрепетали в предвкушении широкой домашней застолицы, он раскапризничился: «Я не хочу, я не могу». Мы убежденные, что «хочет и может, только – сволочь», начали заталкивать его в пиджак. Он отпихивался и упирался и, наконец, придумал: «У меня пиджак мятый! Я не могу позориться!»

– Господи! – сказал рукодельный Витька: – Всего и делов? Айн момент – погладим!

– Как ты его погладишь, придурок! – сказал я ему, – У него пиджак фасонный! По форме тела! Его на гладильной доске не расстелить!

– Еще и лучше! Доску с антресолей не переть! На нем самом и выгладим! Золотые ручки! – сказал Мишка, а Витька уже летел с электроутюгом и мокрым полотенцем.

Гришку облачили в пиджак, накинули на горб мокрое полотенце, поставили утюг, вставили шнур в розетку….. и заговорились…

Вечером прошлого дня, мы «на протырку», с одной контрамаркой на троих, ходили в театр комедии, где смотрели «Физиков» Дюренматта. И естественно, все разговоры были о спектакле. Но не успели мы от уточнения конфликта перейти к блистательной игре Елизаветы Уваровой, как услышали странный звук, переходящий от шипения к визгу. Звук сопровождался дымом и вонью. Мишка ахнул и поднял утюг с гришкиного горба. Завороженно, не смея шевельнуться, мы смотрели, как в прожженную прореху на спине вылезает, словно нос ракеты носителя, выходящей из шахты, белый пузырь , по нему ошметками сползает тающая нейлоновая рубаха и пузырь лопается .

– Чего ты вопишь, Карузо! – пытался утешить Гришку Витька . – Вон у тебя горб меньше стал! Счас, вазелином смажем…. Айн момент!

Мы были тогда большими жизнелюбами, потому что все – таки пошли на званый ужин и там Гришка, стараясь не шевелиться, чтобы не дай Бог, не сдвинуть нашлепку пластыря под свитером, выводил:

«Быстры как волны, дни нашей жизни –

Умрешь – похоронят, как не жил на свете.

Налей, налей, товарищ, заздраваную чару!

Кто знает, кто знает, что ждет нас впереди….»

«Полет Шмуля»

Более оголтелого антисемита, чем Мишка Эпштейн, я в жизни не встречал. Шли шестидесятые. Только начинались все эти истории с отъезжантами и отказниками. Большинство же из нас в этом ничего не понимало, а когда он нам с пеной у рта растолковывал, то очень скоро становилось скучно, поскольку кто какой национальности, тогда всем нам было, наплевать! В огромной Мишкиной комнате, в коммунальной квартире, толклись с утра до ночи дети самых разных народов и нам было диковато слышать все, что нес антисемит Эпштейн. Когда же Витя Богуславский, глядя печально своими еврейскими глазами сквозь тяжелые очки, спросил:

– Скажи нам, Миша, насколько я понимаю, «Эпштейн» – это чисто русская фамилия?

Мишка, вообще, на стену полез и полчаса кричал, что фамилия немецкая, а он – литовец.

В отместку за бестактный вопрос он приволок откуда-то плакат с портретом Антон Палыча Чехова и его словами о том, что «нужно ежедневно выдавливать из себя раба».

– Это! – сказал Мишка Вите Богуславскому. – Специально для тебя!

И красным карандашом зачеркнул слова «раба» и написал «жида», чем наверное сильно удивил Антон Палыча, который, разумеется, при жизни, ничего такого в виду не имел.

Антон Палыч внимательно, с нескрываемым удивлением, присматривался и прислушивался ко всему, что происходило в Мишкиной комнате и я думаю, что пенсе у него с носа не сваливалось, от потрясений, только потому, что было нарисованным.

Мишка был человеком чрезвычайно влюбчивым. Но, как обычно происходит в таких случаях, бесконечные его влюбленности всегда оставались не разделенными. Он слишком круто влюблялся. Барышни шарахались и разбегались кто куда, как пугливые серны, от огромного, страстно пыхтящего, будто паровоз на высокой скорости, обязательно, часами, читающего стихи, Мишки.

Он огорчался, правда быстро утешался, находя новый объект для своих чувств. И опять по ночному городу летела его громадная, почти двухметровая фигура, в развевающимся белом китайском «Дружба» плаще с неизменным букетом цветов, и все никак не мог понять причины своих неудач. Он менял прически и галстуки, увлекал учениц ПТУ в филармонию и в Эрмитаж, но все выстреливало как – то вхолостую.

Но вот однажды он заорал как Архимед, «нашел»! Мы приготовились выслушать очередную выкладку из Фрейда, однако, его находка оказалась проста как топор неандертальца

– Потом от меня, жидовским, воняет! – рубанул он.

Мы, представители титульной нации, так и сели от удивления. И только Витя Богуславский поднял к небу свои библейские глаза, что –то прошептал, вероятно обращаясь к богу Израиля, но вслух ничего нам не поведал. Антон Палыч со стены особенно пристально поглядел сквозь пенсне словно предвидел, что этот свой недостаток Мишка обязательно будет преодолевать каким – нибудь радикальным способом, и не ошибся. Скоро Мишка приволок огромную бутыль формалина. Кто научил его такому методу борьбы с потливостью неизвестно. Я думаю – этого человека давно нет на свете, потому что Мишка до сих пор на свободе.

Со словами: «Стерильный буду, как фараон в гробнице!» он налил формалин в тазик. Присутствующие при этом частично разбежались, а оставшиеся зажали носы. Никто не успел предположить что Мишка сделает, да честно говоря, последствий и не предполагали.

Мишка, как всегда горячо о чем-то рассуждая, разделся до трусов, вступил громадными своими ступнями в тазик, почерпнул формалинчика ладошками и поплескал подмышками.

Несколько минут, стоя в тазике он еще что то возглашал, но затем медленно побледнел, взревел как уходящий под воду Титаник, и огромными прыжками помчался по комнате вокруг стола. Он так махал руками и подпрыгивал, что невольно верилось: – человек может летать!

– Полет Шмуля! – меланхолично сказал Витя Богуславский, когда общими усилиями, с привлечением скорой помощи, этот триллер прекратился. Мишка лежал в позе распятого и тихо стонал.

Витя Богуславский подошел к Антон Палычу на стене, (классик наверняка, за всю свою врачебную практику ничего подобного не видел), и дописал синими чернилами изуродованную Мишкой чеховскую фразу о том, что« нужно ежедневно выдавливать из себя по капле жида…» словами: «чтобы еврей поумнел.»

Мишка болел неделю, хромал месяц. Женился он на татарке и по израильскому каналу уехал в Канаду, где живет и здравствует. А Вити Богуславского нет не свете. Это ведь тот самый – из дела об угоне самолета, какого, как известно, не было.

Одно из двух

Восьмидесятипятилетняя Циля Соломоновна придвигала к окну в кухне «тумбочке», к «тумбочке» приставляла «табуреточке», брала в руки «маленькое такое скамеечке» и начинался головокружительный и смертельно опасный трюк. Оно вставала на «другое маленькое скамеечке», затем, балансируя, своим девятипудовым телом, шагала на «табуреточке», с «табуреточке» становилась коленями на «тумбочке», там выпрямлялась и отдыхала.

Затем, с «тумбочке» перешагивала на широкий подоконник, ставила «другое такое маленькое скамеечке» и, собрав все силы и все мужество, вставала на нее. Открывала «форточке» и высовывала голову на улицу. Ее обширный «тохес» закрывал собою все окно, как широкий экран в ближайшем кинотеатре документального фильма «Хроника».

Она набирала в грудь воздуха и зычно кричала во двор-колодец, заигравшемуся с мальчишками, внуку:

– Саша, одно из двух! Одно из двух, Саша, я тебе говору! Одно из двух: иди домой!

Я не знаю, где ты бродишь Саша, тридцать пять лет назад, с большим трудом, уехавший искать счастья. Не знаю, нашел ли ты его в заморских краях. А здесь в гулком питерском дворе, где уже давно не звучат детские голоса, мне все чудится, будто звон вечерних курантов, будто полковая труба, зовущая на ужин, голос твоей бабушки. Он все еще живет здесь среди умирающих старых питерских дворов, в трех минутах от Невского, он все еще вибрирует в облупленных слепых стенах домов, отдается эхом в бывших коммуналках.

– Саша, одно из двух: иди домой!

Урок атеистического воспитания.

Папа Юры, Абрам Моисеевич, служил не то «засракулем» – заслуженным работником культуры, не то снабженцем. Естественно, был коммунистом, естественно, атеистом. Носил галстуки бабочкой, а на мизинце левой руки длинный ноготь, и всю жизнь чем-то руководил. Воспитанием сына ему было заниматься некогда, но редкие воспитательные уроки его сын Юрий Абрамович помнит всю жизнь.

В четвертом классе, для внеклассного часа, по обязательному тогда, атеистическому воспитанию школьников, он накропал сочинение на тему: «Бога нет!», куда, как ему казалось, очень удачно списал многое из старых журналов «Воинствующий безбожник». Творением своим он очень гордился. А поскольку, по остальным предметам ему гордиться было, абсолютно, нечем, то пионер Юра тут же принес свой труд папе.

Папа внимательно прочитал работу сына и долго молчал, глядя в потолок. Сын терпеливо ждал комплиментов, ощущая себя чуть ли не товарищем отца по партии и, уж в любом случае, единомышленником.

– А скажи мне, Юрик, – спросил папа, – вот корова и лошадь, ведь если вдуматься, похожи? Ведь правда?

– Или! – сказал, пленяясь доверительным отцовским тоном, пионер, – Они же травоядные. Только у коровы рога, а у лошади, наоборот, – грива.

– Вот видишь!

– Да.

– Похожи!… А скажи мне, Юрик, ты навоз конский и коровий видел?

– Обязательно! На даче! Конский яблоками, коровий блином, – отрапортовал юный натуралист.

– А почему он разный?

– Не знаю, – вынужден был признать начинающий последователь Дарвина.

– Вот видишь, Юрик, – сказал Абрам Моисеевич, проникновенно, – ты еще в дерьме разобраться не можешь, а о Боге судишь. Да еще из плохих журналов переписываешь. С ошибками. Что бы я у тебя такое сочинение видел два раза: первый и последний. В другой раз, думай своей головой, сынок.

И уехал играть в преферанс.

«Эмансипат»

На двери была криво прикноплена бумажка с надписью:

« Не звоните!

Не стучите!

Не закрыто!

Заходите!

Умоляем, не шумите!»

Здесь жили Колька и Катька – студенты мухинского училища, будущие дизайнеры. У них недавно родился Вовка. Я тихонечко вошел. В однокомнатной квартире все «эргономично» – два велосипеда под потолком, боксерская груша, в крохотной прихожей. Поначалу Колька и Катька ваяли гнездо ячейки общества, где с точностью до миллиметра продумали какой вещи, где стоять. Но потом родился Вовка, и гармония нарушилась. Объемы жизненного пространства пересекли веревки с пеленками, повсюду, как отстрелянные снаряды, встали пустые рожки из под молока, каши и кефира, и как флаги расцвечивания украсили лоджию ползунки.

Раньше в квартире гремела музыка, а теперь непривычно тихо, только вдали на кухне журчала вода и ровно шуршал какой то электроприбор.

У раковины стоял бывший сержант морской пехоты, ныне студент и отец семейства Колька. На широченных его плечах – катькин домашний халатик, живот с желваками мышц, делающий его похожим на булыжную мостовую наполовину скрывал изящный передничек.

– Привет! Катька на курсах… Вот не могу запомнить на каких… То ли языка, то ли кройки и шитья, то ли в автошколе… Эмансипация! Блин!

Перед лицом Кольки за стеклом буфета стоял раскрытый учебник английского языка, к ноге привязана веревка, другой конец который уходил на лоджию –и таким образом ногой Колька мог качать коляску, в ней, на свежем воздухе, спал Вовка. На груди у Кольки шуршал включенный вентилятор, поскольку в раковине под струей воды Колька чистил и резал лук.

– Во! – сказал он. – Механикус …Чтоб не плакать!

Вентилятор вращался, коляска на балконе поскрипывала, вода лилась…

– Ну, а вообще чем занимаешься?

Колька глянул на меня глазами истерзанной собаки и рявкнул сержантским басом:

– Месячных жду!

Заяц переодетый

Мой кум Владимир Петрович Тихонов один из лучших охотоведов и охотников страны, был личным егерем у градоначальника Григория Васильевича Романова – тогдашнего первого секретаря Ленинградского обкома партии. Вероятно, рядом они составляли замечательную пару, поскольку всесильный тогда Романов был Петровичу, фигурально выражаясь, по колено. Воспитанный, образованный интеллигентный Петрович меньше всего похож на егеря. Он похож на директора завода, на бизнесмена. Он не ругается матом и не совершает иных деяний, приписываемых простому народу, поэтому и охотничьи рассказы его интеллигентны и лишены традиционного матерного смака.

Мода на охоту, как на изысканное времяпровождение в СССР, восходит к Ворошилову и Буденному. Любил, говорят, пострелять и товарищ Сталин.

А поскольку зверь живет по своим законам и тонкостей политики не понимает, пришлось завести целые охотхозяйства, где вождям «стрелять подавали». И туда приглашали дружественных вождей, почетных гостей и лиц особо приближенных… Разумеется, настоящей охотой при этом и не пахло. Расстреливали почти ручных животных, но и при этом бывали проколы..

Однажды Никита Сергеевич Хрущев пригласил вождя прогрессивной, социалистической части немецкого народа товарища Эриха Хоннекера или Вальтера Ульбрихта пострелять зайцев. За тем и отправились в охот. хозяйство. Но зайцы, как особо несознательный элемент, вроде колхозников или диссидентов, не пошли навстречу запросам высокой политики и все из охотхозяйства не то разбежались, не то, не дождавшись смерти от рук вождей, передохли.

Егерь, заячий пастух, завыл-застонал и пал на колени перед Петровичем – мастером нетривиальных решений

– Голубчик! Отец родной! Спасай!

– Да верно ли что едут? Может, еще пронесет…

– Кой хрен пронесет! Уже на пути к нам! Из Москвы звонили…

– Эх! Была, не была! – сказал Петрович: – Деваться некуда!

Когда, после обильного возлияния, вожди с ружьями в руках, вышли на крыльцо охотбазы, охрана дала отмашку «Пускай», в двадцати шагах от Хоннекера или Ульбрихта и Хрущева по сугробам заскакал заяц. Вожди бабахнули из двух стволов. Заяц ударился в бега. Грохнули вдогон из запасных ружей, и заяц, вдруг добежав до ближайшего дерева, скакнул на него, шустро полез по коре и замер на ветке. До охотников явственно донеслось «мяу».

– Попал! Попал! – заорали егеря и поволокли из-под дерева уже освежеванную добычу.

Но товарищ Хоннекер или Вальтер Ульбрихт все-таки утверждал, что заяц лазал по дереву и мяукал.

– Закусывать надо! – дал дельный совет Никита Сергеевич.

Хоннекер успокоился и торжественно ел рагу.

А на кухне, Петрович распарывал заячью шкуру, куда был защит кот, исполнявший роль зайца. В компенсацию за пережитый страх, кот был премирован пузырьком валерьянки.

А эту историю я слышал уже в качестве исторического анекдота, правда, там действовал Фидель Кастро.

Пробоина

Мой кум Олег Петрович Тихонов имеет рост 1 метр 96 сантиметров, вес 146 кг. Телосложение атлетическое, походка тяжелая. Я говорю об этом, потому что однажды он сам этого не учел и чуть не погубил единицу рыболовного флота.

В хлопотной должности, как бы придворного охотника и рыбака, Петрович очень нуждался в поддержке местного населения.

Приезжает, например, неожиданно товарищ Романов с другими ответственными товарищами, на уху. Часа полтора удочками помашут, полтора пескаря выудят, а уху подавай человек на тридцать, тут всегда выручали местные профессионалы, которые на МРТ производства 1938 года всегда бывали при улове. И то сижков, то лещей да угрей, да какой либо еще рыбешки подбросят. Петрович в долгу не оставался и, к обоюдному удовлетворению, рыбаков, равномерно, благодарил. Соответственно, водкой.

Однажды, когда благодарность его была чрезвычайной и выражалась в двух ящиках поллитровок. Приехал Петрович на пирс, взял ящики и подошел к пришвартованному МРТ. Судно стояло метрах в двух ниже пирса, и рыбаки чем – то были сильно заняты.

– Куда сгружать –то? – спросил Петрович.

– Давай в трюм! Прыгай сюды!

И Петрович, не подумавши, что судно –то деревянное, прыгнул. Вес, в районе двух центнеров "в точку", оказался для корабля великоват. И Петрович как танковая болванка с двумя ящиками в руках мало, что пробил палубу, прошил трюм, но и пробил деревянное днище. Но к счастью, падая, он согнул ноги и вошел в соприкосновение с днищем не ступнями, а иной достаточно широкой частью тела, а иначе так бы и летел до самого дна Ладожского озера.

Провалившись и оказавшись наполовину в воде, Петрович, было, рыпнулся вылезти, но шкипер заорал благим матом:

– Сиди! Не моги вылезать, пока мы пластырь не подведем!

– Ребята! –стонал Петрович, – Чай, не лето! Замерзаю! Октябрь ведь! Радикулит у меня!

– Тяни водку, тем более, в руках держишь!

Тем и спасался Петрович, пока сидел в пробоине, а рыбаки не подвели снизу парус и не заткнули, чем Бог под руку послал, дыру.

– А встал бы – дыра метр на метр, через две минуты бы на дне оказались бы! – говорили рыбаки, когда вытащили судно на берег и допили водку.

– Но ты, Петрович, больше с пирса на судно не прыгай!

– И знаешь что…Ты нам и ящиком водку не кидай! Ты поставь ящичек на пирсе и аккуратненько вахтенному по бутылочке из рук в руки, из рук в руки… А то второй раз так удачно может не получиться.

Рыбки

(Рассказ старого милиционера.)

Я, знаете ли, детективы, конечно, люблю, но то ли я старый стал, то ли кино переменилось. Все это бах, да бах… Да погони. И все, знаете ли, техника, экспертиза. А у сыщика главная техника – голова, и способ один на все времена – понять психологию преступника. Ну, как у Станиславского – искусство перевоплощения… Да нет не в том смысле, что преступником прикинуться, а за него все продумать… Ну не продумать , а как бы, стать им и принять его решения…

Я вот объяснить толково не могу, но примерно так. У меня был в шестьдесят восьмом году характерный случай. У нас, знаете ли городок маленький – традиции не традиции , а свой стиль есть. Как начальник, в любом ранге, так и по отчеству, а как по отчеству, так и солидность.... Но я, вообще –то и тогда уж из пионерского и даже из комсомольского возраста уже вышел, но до отчества то далеко , хотя но сыскарь уже со стажем… Относительно, опытный…

Городок у нас, как видите, невелик. А я здесь и родился, и учился, и женился. Все здесь. В маленьких городах, что хорошо: все друг друга знают, все друг другу знакомы, и если не прямо, так через третьи руки, а все же информация идет.

Это, знаете ли, работу облегчает. Вот.

Приходит сводка: из мест заключения бежал преступник, уроженец нашего города, у него здесь мать, значит, возможно появление и надлежит организовать и так далее.. Ну мы, как водится, реагируем , организовываем … А городок-то сами видите – у нас коза потеряется и то событие. А здесь как из ведра пошло!

В центральном универмаге за один день пальто, рубашку, и костюм украли, да ещё пару ботинок хороших… На другой день в другом, уже в продуктовом магазине, средь бела дня из кассы всю выручку взяли, и никто ничего не видел. А у меня в те поры помощник объявился лейтенантик, молодой такой, башковитый… Нынче в больших начальниках ходит. Ну, он мне сразу. как на горохе:

Он! Беглый! Ясно – одна рука!

Вот жили, не тужили, а тут сразу три дела: беглый да два магазина. Начальство трезвонит, лейтенантик мой рогом землю роет. А милиции-то раз два и обчелся. Лейтенантик да пара сержантов, как хочешь так и вертись, опергруппу не шлют, знаете, с людьми-то всегда нехватка.

– Вот и крутись как хочешь – тут и профилактика, .и текучка, .и учет и ещё этот на наши головы

Жена моя видит такое дело – давай на свой лад утешать. А она уже тогда утешала занимательно. Она не смягчает, и действительность не лакирует, она исключительно на примерах из жизни, кому ,значит , на данном этапе ещё хуже, чтоб наше несчастье пустяком казалось. Вообще-то, знаете -ли,– способ! Вот.

Ну, кручусь это я ночью, уснуть не могу, а она и давай гудеть:

– Это, Ваня не беда, что у тебя неприятности / какие именно, я её не информирую, но она и так чувствует/ вот у людей несчастье так несчастье…

Я – ноль внимания. Женщины они как радио, только без выключателя.

– У Наталии-то Николавны, что в аптеке работает.. Ну, полная такая, сынок из тюрьмы сбежал.

Тут я несколько подвстрепенулся:

Как сбежал?

Уж не знаю как, а только сбежал. Теперь по городу скитается. Она , бедная, все глаза проплакала. То в тюрьму угодил, шутка ли матери такое снесть, то вот теперь сбежал… Вот горе -то.

Я не утерпел говорю:

– Не надо было преступления совершать… «Горе»!

– Да что ты, Вань, такое говоришь! Он и не совершал! У него в аптеке какие-то лекарства пропали.

– Не совершал – не сидел бы! – говорю, – Не на то он поставлен, чтобы ушами хлопать! Да и за это не такой срок чтобы бегать. Вот поймают его – так намотают как надо! Зачем сбежал-то?

– Да ну тебя! – говорит,– Вечно ты своей принципиальностью как оглоблей машешь! А я его знала ещё мальчиком! Хороший мальчик такой. Все химию, биологию учил, рыбками увлекался… У него за рыбок всякие грамоты есть… Ду-ду-ду-ду…

Я, помниться, задремывать начал, а потом как толкнуло меня -проснулся и все про рыбок у меня в голове вертится! Тюрьма-то не санаторий! Там- шаг влево шаг в право, все руки за спину , все в строю… А тут рыбки. Аквариум , говорят, нервы успокаивает. Скалярии полосатые, гуппи – бока в радуге, вуалехвосты… Тишина. Ошалел парень в колонии, к рыбкам и подался, дурак!

И жалко мне вроде его и долг, знаете ли служебный, да и азарт. Азарт он тоже имеет место – вот поймаю, вот накрою… А ночь, знаете ли,… И так то легко мне себя на его место поставить! Он из колонии-то ушел, потому что ошалел: ничего не готовил, не обдумывал – раз и ушел, как тот колобок от бабушки! Лейтенантик-то его, по всей науке, в засаде сторожит, а он про науку не слыхал, потому и не попадается!

– Батюшки! – думаю, – он и магазины тряхнул с перепугу! Подошел к кассе, а кассирша тары бары с продавцами. Такая она у нас стерва: склочная, крикливая, как заведется – себя не помнит! Она кому-нибудь кости мыла . В экстазе! Касса открыта! Он руку протянул – вот и все! Спит он неизвестно где, чего ест непонятно. Стало быть, совсем ощущение реальности у него потеряно. Он как пьяный! В предыдущий момент не ведает ,что сделает в последующий…

Утром, ни свет ни заря я на первую электричку и Питер. Тут ведь недалеко. И первым делом в зоомагазин. Там старичок -лесовичок.

– Был, – говорит, – молодой человек. Все на нем, действительно, новое :и пальто и шляпа. Худой. Очень худой. Вчера целый день на рыбок любовался… да …с любителями говорил, а сейчас вот только что поступили белки, так он купил всю партию и ушел. Бегите, вы его догоните.

Я ноги в руки. Первого пацана спросил: «Куда дядька с клетками пошел?» Так он меня до самого парка чуть не на себе тащил. А там уголовник мой митингует! Вокруг него прямо-таки детский праздник

– Дети! – говорит. Те ему в рот глядят.– Нет ничего дороже свободы! И нельзя отнимать её у живого существа! Вы представьте себя на месте этих несчастных белок. У них наверное, есть мамы, которые по ним плачут.

Я стою как три тополя на Плющихе! Вот он преступник – бери голыми руками… Больше того, не арестовывать – преступлению пособничать . Но не могу! Стою, слушаю!

Уговариваю себя : мол нельзя при детях. Нельзя им психику травмировать. Они на него как на живого Деда Мороза смотрят. А он и рад! Раскраснелся весь, распахнулся. Шляпу на землю скинул, а головенка-то стриженная как у первоклашки, с кулачок, и уши торчат.

– Сейчас,– кричит,– Мы вернем белкам отторгнутую свободу!