Евгений Норин

Молот Урала

«После взятия села, на дороге, нас подкараулил фашистский гранатометчик. Он бросил гранату на жалюзи танка. Машина вспыхнула. Ядовитый дым проник в танк. Мы задыхались, но все-таки общими усилиями сбили пламя». [13]

В этот раз все закончилось хорошо, однако фашистских гранатометчиков все же обычно должны убивать солдаты МБА – автоматчики танковой бригады, либо хотя бы обычная пехота. Взаимодействие еще только предстояло отладить. Впрочем, пермяки не только горели, но и сами жгли и давили. Мотырев был квалифицированным водителем, и незадолго до встречи с гранатометчиком успел вовремя вычислить противотанковую засаду, выйти немецкой батарее во фланг и просто переехать ее. Этот мехвод имел большой опыт вождения до войны, что давало свои преимущества. В другой раз небольшую речку удалось преодолеть специфическим трюком: Т-34 разогнался и спрыгнул с небольшого обрыва к броду. Впоследствии Мотырева забрал к себе командир бригады Сергей Денисов, и в новом качестве он сумел среди прочего вывести из строя немецкий Pz-4 тараном. Все это говорит не о безрассудной лихости, а как раз о квалификации водителя: он достаточно хорошо знал свою машину, чтобы позволить себе «танковую акробатику» и применять свою «тридцатьчетверку» неожиданным образом, понимая, где находятся пределы возможного у техники.

Подбитый под Орлом советский танк. Предположительно, из состава части, приданной УДТК.

По сходному сценарию события развивались и все ближайшие дни: умеренные успехи и высокие потери вследствие неаккуратной организации боя. Уральцы достигли вожделенной железной дороги, но бои велись уже на пределе прочности. В пермской бригаде имелось одновременно около десятка боевых машин, а то и меньше. Что-то поступало с ремонтных баз, но в целом молотовцы шли на штурм немецких позиций в очень слабом составе. 9 числа пермяки и челябинцы выбили немцев со станции Шахово, и это стало пиковым результатом. На 11 августа пермяки имели 3 боеготовых танка, 80 активных штыков в мотострелковом батальоне, 2 пушки и 7 крупнокалиберных пулеметов[14]. Наступать куда-то такой «боевой группой» было уже бессмысленно, и потрепанную Молотовскую бригаду вывели из боя. Остальные части корпуса наступали еще 16 августа, но как лаконично сообщается в журнале боевых действий, «успеха не имели».

Надо заметить, что это была не только военная, но в каком-то смысле и гуманитарная операция. Нацисты, уходя, тщательно уничтожали населенные пункты и инфраструктуру за своей спиной и старались угнать население на запад. Во время наступления перехватывались колонны в тысячи людей, которых немцы под конвоем гнали на запад, и это не просто эмоции мемуаристов или речи политруков: по оперативным документам также прослеживаются подобные эпизоды[15].

Августовские бои стоили пермской бригаде ее первого командира. Полковник Приходько получил тяжелое ранение. Бригаду возглавил начальник штаба майор Сергей Алексеевич Денисов. Ему предстоит командовать молотовцами до апреля 1945 года, так что следует сказать о нем несколько слов отдельно. Этот офицер стал настоящей находкой для Молотовской бригады. Денисов был чрезвычайно энергичным и распорядительным офицером 1907 года рождения. Он воевал с 22 июня 1941 года. Денисов попадал в окружение под Брянском, прорывался оттуда, участвовал в Московской битве, дрался под Сталинградом… Пермскую бригаду возглавил молодой человек и старый солдат. Одной из его специфических черт было желание постоянно находиться в боевых порядках бригады. Возможность лично наблюдать поле боя и оперативно отдавать распоряжения нельзя заменить ничем, и это было не пустое молодечество, а чрезвычайно ценное качество танкового командира. Правда, у манеры командовать с переднего края была обратная сторона: Денисов регулярно получал ранения. Однако строя он не покидал. Ранения и травмы загнали его в госпиталь только перед самым концом войны – уже полковником.

Денисов в мирной обстановке. Фото из личного архива Галины Проскуряковой

После этих боев уральские добровольцы получили передышку. На конец августа Пермская бригада имела некомплект в 645 человек и ни одного танка на ходу. Однако для уральских добровольцев в целом кампания 1943 года еще не закончилась.

Мотострелки в лесах. Унеча

Осенью 1943 года части Уральского корпуса использовали по отдельности. Пермская танковая бригада осталась в тылу, заниматься боевой подготовкой, но свои задачи имелись у 30-й мотострелковой бригады, в которую входил сформированный в Молотове батальон. Уральскую бригаду в сентябре 1943 года включили в состав КМГ – конно-механизированной группы. Это было специфическое для РККА формирование, временное объединение кавалерийских, танковых и моторизованных частей. Не следует, конечно, думать, что кавалерия ходила в атаки верхом, размахивая саблями. Лошади использовались только как транспорт. Обычно КМГ формировались для операций на сложной местности. В данном случае речь шла о брянских лесах. Сам Брянск уже был освобожден, но советские войска вели наступление дальше на запад. Уральских мотострелков включили в одно объединение с 2-м гв. кавалерийским и 1-м танковым корпусами. Мотострелков передали в оперативное подчинение танкистам. Общей задачей было прорваться к Унече – городу на крупном узле дорог. Уральская бригада воевала на новом направлении с 20 сентября.

Волонтеры-мотострелки 30-й мсбр из Березников

Начались бои в сумраке осеннего леса. К Унече прорывались через деревню Писаревка. Штурм вели уральцы и танковая бригада 1-го тк. Чтобы избежать излишних потерь опорный пункт начали обходить, благо, лес позволял скрытно маневрировать.

Наступление шло не слишком гладко. Танкам мешало пройти не обнаруженное ранее минное поле. Однако уральцы быстро входили во вкус маневренной войны. Мотострелки быстро импровизировали на поле боя, обходили и подавляли огневые точки. Например, старшина Карманов, как только немцы начали обстрел мотострелков из одиночного орудия, собрал на ходу группу из пятерых человек, которые пробрались противнику во фланг и закидали орудие гранатами. 23 сентября мотострелки и танкисты ворвались в саму Унечу. Маневр и скорость позволили освободить город эффектным коротким штурмом: к вечеру Унеча была в руках победителей. Мотострелковой бригаде этот штурм принес наименование Унечской. Оттуда сработавшиеся танковая и мотострелковая бригады быстро пробилась на Новозыбков. Прорыв был настолько быстрым, что немцы не успели покинуть город в порядке. В городе удалось захватить эшелоны с горючим, склады, а в плен среди прочего попал штаб немецкого батальона. Операция под Брянском завершилась 3 октября. Уральская мотопехота показала отличные качества.

Осенью 1943 года уральский корпус вновь собрался в единое целое. В этот период вся 4-я танковая армия находилась в резерве Ставки, так что уральцы имели много времени, чтобы подготовиться к новым боям и оценить результаты первых своих операций.

Кампания 1943 года для УДТК стала временем возмужания и жесткой школой. Изначально это не планировалось, но военное образование уральцев прошло под лозунгом «хочешь научиться плавать – плавай». УДТК был сходу вовлечен в жестокие бои с мощными соединениями противника. В этой ситуации он не мог избежать высоких потерь. Однако банальный факт состоит в том, что только война создает хорошего солдата и офицера. Несколько недель жестоких боев, их осмысление и тренировки по опыту сражений сделали Уральский корпус тем соединением, которое в дальнейшем прибавило к боевому духу искусство боя.

Допрос пленных немецких солдат

Волю уральцев к победе оценило и командование. 26 октября 1943 года 30-й Уральский корпус получил гвардейское звание. Корпус преобразовывался в 10-й гвардейский. Соответственно сменились и номера бригад. Свердловская стала 61-й, Молотовская 62-й, Челябинская – 63-й гвардейскими танковыми бригадами. 30-я мотострелковая становилась 29-й гвардейской Унечской. В конце 1943 года сменилась также организация танковых бригад. Молотовская бригада приняла структуру, с которой дошла до конца войны. Ее ядро составляли три танковых батальона и моторизованный батальон автоматчиков (штат – 507 человек), часть которого использовалась в качестве танкового десанта. Всего в бригаду входило 1346 человек и 65 танков Т-34[16]. Правда, на практике этот штат редко выдерживался. Особенно страдал мотобат: после длительных боев он часто сокращался до нескольких десятков человек в строю, и почти никогда не восстанавливался до теоретического штата. На практике, МБА считался хорошо укомплектованным, если там насчитывалось хотя бы 150–200 человек.

Новозыбков. Захваченное немецкое противотанковое орудие. Фото из музея средней школы № 25 г. Перми

Тогда же, в 1944 году, уральский корпус приобрел специфический опознавательный знак – «расческу», наносившуюся на танки белой краской. По количеству «зубчиков» можно было опознать танковую бригаду: один у свердловчан, два у молотовцев, три у челябинцев. Над ней наносился тактический номер.

Свободные месяцы уральцы посвящали активным тренировкам. Однако ими жизнь на фронте не исчерпывалась. Александр Шелемотов рассказывал:

Самодеятельность у нас была. Красавица Роза Нотик, певица из корпусной группы самодеятельности, перед исполнением песен сказала, что посвящает своё выступление нашему геройскому разведчику Коле Девочкину (это был такой молодой, подвижный и симпатичный парень, один из лучших в разведвзводе). Мы все ему за это ужасно завидовали в тот день. А ещё к нам приехали с подарками пермские рабочие. Мне достался полный табака кисет, на котором было вышито «Лучшему танкисту». А в нём лежало письмо от жительницы Кунгура Евгении (её фамилия, если не изменяет память, была Кучер). Она желала успехов в борьбе с немцами бойцу, которому достанется кисет. А ещё нам подарили баян. Для нашей бригады это была очень большая радость. Нам очень не хватало такого инструмента. А после этого даже Новый год встречали под аккомпанемент баяна. Пели о родной стороне, о родных городах, мечтали как можно скорее прогнать врага[17].

К 1944 году обновленные и пополненные, уральские части были готовы к новым операциям. Сражения под Орлом и Брянском стоили многим жизни. Однако они закалили всех, кого не сожгли.

Плоды трудов. Битая немецкая бронетехника. Судя по обилию танков и САУ в одном кадре, можно предположить, что это захваченный сборный пункт аварийных машин

Глава 3. Бездонные дороги. Каменец-Подольский

Кампания весны 1944 года осталась одной из самых малоизвестных для российского читателя. Между тем, хотя это не бросалось в глаза, серия сражений на Украине оказалась необычайно важной для всего хода войны. Дело в том, что к весне 1944 года Советский Союз подошел серьезно потрепанным. Лозунг «Наши силы неисчислимы!» к этому моменту звучал не столь уж бесспорно. Слишком многое и слишком многие были потеряны в 1941 и 1942 годах, слишком дорогой ценой пришлось платить за успехи кампании 1943 года. Силы вермахта, людские ресурсы Германии до сих пор умалялись медленнее, а огромные пространства, завоеванные немцами за время блицкригов, могли стать для них глубокой и надежной «подушкой безопасности». Однако именно с начала 1944 года соотношение потерь на Восточном фронте начало быстро меняться. Вермахт обладал колоссальным запасом прочности, но теперь он зримо иссякал.

В 1944 году Ставка приняла необычное, но в конечном итоге оправдавшееся принципиальное решение. Весной 1942 и 1943 годов распутица приостанавливала боевые действия. Однако на этот раз никаких серьезных «перекуров» не было. Наступления велись прямо в непролазной грязи.

Уральский добровольческий корпус провел в тылу долгое время. В кампанию 1943 года его бросили в бой недостаточно подготовленным. Теперь, когда добровольцы провели несколько месяцев в спокойной обстановке, готовясь к боям, они могли продемонстрировать более высокий уровень навыков, чем прежде. 4-й танковой армии и уральцам в ее составе предстояло стать одним из таранов для сокрушения немецкой группы армий «Юг».

План Ставки выглядел как классическая операция на окружение. Две крупных группировки охватывали немецкие войска между Проскуровом и Каменец-Подольским, окружали и уничтожали. Пермские подразделения входили в правую «клешню», наступавшую северо-западнее и западнее Проскурова с севера на юг.

В начале марта 1944 года Молотовская бригада вышла в исходный район – Сураж. Сразу дала знать о себе погода. Оттепель делала невыносимо трудными любые маневры. По раскисшим грязевым рекам войска продирались к исходным позициям еще даже без противодействия противника. На маневры в грязи тратилось море дизельного топлива и бензина. К началу боевых действий пермская бригада имела 0,25 заправки горючего[18] – в ситуации весны 1944 года самое обычное дело.

Запад Украины. Солдаты РККА в безнадежном бою с дорогой

Уральцам предстояло не пробивать фронт, а войти в уже проделанный прорыв. Наступление корпуса возглавляли свердловчане (61-я гв. танковая бригада) с 29-й гв. мотострелковой бригадой и молотовским минометным полком. К началу атаки успели не все. Когда наступление уже шло, многие танки и машины все еще преодолевали великие грязи в тылу. К тому же, атаковать предстояло с плацдарма за речкой Горынь, через которую пришлось аврально достраивать переправы для тяжелой техники. В документах штаба пермской бригады расстроенно писали: «Марш был совершен в очень трудных условиях, колесный транспорт совершенно не мог пройти из-за грязи, буксировать танками не было возможности»[19]. Даже к 8 марта на передовой из всей бригады находилось всего 10 танков Т-34 (из 44) без единого автомобиля. Одну из танковых рот вообще использовали в качестве транспортной: тридцатьчетверки тянули на себе грузовики с горючим и продовольствием, а вскоре танки начали сами перевозить на себе бочки с горючим. В самом начале наступления положение пермяков уже выглядело невесело: в атаку можно послать единичные машины, боекомплект есть только, собственно, у танков, десанту почти нечем даже стрелять. О бытовых условиях нечего и говорить. Бойцы питались у населения (формулировка из документов бригады), помыться было негде. Над полями сражений висел туман, солдаты ходили продрогшие и голодные. В это время тыловые дороги были забиты застрявшими машинами, орудиями и даже погрязшими в полях танками.

Однако ровно те же проблемы действовали и на противника. Среди бездонной пучины чернозема немцы не смогли даже создать сплошную линию фронта. Поэтому даже теми силами, которые есть, пермская бригада смогла успешно наступать. Первые дни 62-я гв. танковая бригада шла во втором эшелоне корпуса. В этот момент молотовцев перебросили в распоряжение 3-й танковой армии генерала П.С. Рыбалко, и она некоторое время вела свою войну, отдельно от основных сил своего корпуса. Однако пермские части не полностью отделились от корпуса. 3-й батальон 29-й гв. мотострелковой бригады продолжал идти с главными силами, и вскоре поучаствовал в одном из самых важных столкновений этой битвы.

На последнем дыхании. Фридриховка и Волочиск

Мотострелки 29-й гв. мсбр (в т. ч. молотовский 3-й батальон) вместе со свердловчанами втянулись в тяжелый бой за Волочиск и Фридриховку. Эти городки находятся на железной дороге западнее Проскурова. Поезда в условиях распутицы были единственным надежным транспортом, и перебитая магистраль стала серьезной угрозой для коммуникаций всей группы армий «Юг». Однако контратаковать уральцев немцы могли только такими же отдельными частями, сумевшими с великими трудами добраться до позиций советских войск. Будущее армий в сотни тысяч людей решала схватка боевых групп всего по несколько сот человек. Волочиск был оставлен, местом главного боя стала Фридриховка, поселок с прочными каменными зданиями. Во Фридриховке уральцы оказались в полуокружении, пути подвоза были отрезаны. Связь с тылом поддерживали по переправе через реку Збруч, но немцы захватили район сахарного завода рядом с ней и полностью блокировали отряды двух бригад во Фридриховке. Уральцы не могли рассчитывать на подвоз боеприпасов, голодали, но и сами позицию на немецких путях подвоза не отдавали. Пермский 3-й мотобат 29-й гв. мсбр даже пытался отбить назад Волочиск, но успеха не имел.

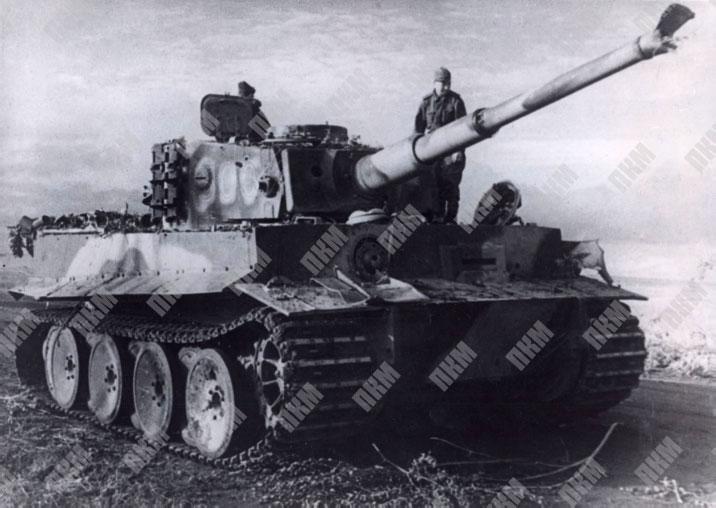

Однако для немцев картина выглядела ничуть не веселее. Формально на Фридриховку бросили 7-ю танковую дивизию. На практике, по немецким данным, до поля боя в первые дни сражения доехали только 8 танков – зато это были «Тигры» и «Пантеры». Поддержку бронетехнике немцев оказывали несколько разрозненных батальонов и рот. Фактически, весь вопрос сводился к тому, кто раньше начнет задыхаться без снабжения. Немцев коллапс постиг раньше. Уже вечером 7 марта в 7-й танковой дивизии вермахта оставалась на ходу 1 «Пантера», 1 «Тигр» и один средний танк Pz-4[20]. Атаки противника начали слабеть.

Роль двух уральских бригад в сражении за немецкие коммуникации сложно переоценить, однако их спасло и то обстоятельство, что уральцы были в авангарде не одни. Восточнее в схожем положении дрался 6-й гв. мехкорпус, и немцы перенесли свои контратаки на него. Очень вовремя: у отсеченных бригад подходили к концу боеприпасы, и чтобы останавливать «Тигры», уральцы уже готовили «коктейли Молотова». Своеобразным апогеем участия уральских мотострелков в битве за железную дорогу стал день 11 марта. До крайности измотанные мотострелки сумели ночным контрударом вернуть Волочиск при поддержке последних танков свердловчан и собранных для помощи других частей.

Захваченная под Каменец-Подольским немецкая самоходная гаубица

На пике боев за железную дорогу произошла резкая смена командования корпусом и армией. Кратковременная потеря Волочиска разъярила Ставку, и командующий Уральским корпусом генерал Родин был снят с командования. Больше серьезных назначений он не получал. По печальному совпадению, его карьера закончилась 10 марта, всего за день до окончательного перехода Волочиска в руки РККА. В те же дни получил тяжелое ранение командарм Василий Баданов. 4-ю танковую армию возглавил Дмитрий Лелюшенко. Этот генерал доведет ее до Берлина и Праги, а пока ему предстояло вступать в командование в очень сложной ситуации, прямо в ходе наступления. Уральский корпус в свою очередь возглавил Евтихий Белов (на фото слева). Белов был чрезвычайно опытным танковым командиром. Он руководил танковым полком еще летом 1941 года, затем небыстро, но вполне уверенно рос в должностях, и с июля 1943 года служил в 4-й танковой, так что уральцев он хорошо знал. Корпус получил командира, во главе с которым ему предстояло воевать многие месяцы.

Возвращение в Волочиск заставило немцев примириться с реальностью. Части РККА удержали железную дорогу. Это означало множество неприятных последствий для всей группы армий «Юг». С высоты нынешнего взгляда можно сказать, что с генералом Родиным Ставка обошлась скорее несправедливо. Уральцы под его командованием сумели добиться решительного результата, и перерезать важнейшую железнодорожную ветку. Волочиск не имел здесь никакого значения кроме символического: Фридриховка, конечно, намного меньше по размеру, но, в сущности, где именно прервать немцам снабжение, было безразлично, да и успешная контратака на Волочиск состоялась быстро. Причем все это проделывалось в отвратительных условиях, и фактически без артиллерии, которая просто отстала в грязи и не могла никого поддержать. Как бы то ни было, результат был достигнут: уральцы создали огромную угрозу флангу немецких войск в районе Проскурова. Русские дотянулись до железной дороги буквально двумя пальцами, но этими пальцами сжали противнику глотку и сумели не отпустить.

Между тем, Молотовская 62-я гв. танковая бригада вела свою войну в отрыве от главных сил корпуса.

Одиссея 62-й гвардейской бригады

Пермскую 62-ю гв. танковую бригаду разрезали на части. Основные ее силы передали в состав 7-го гв. танкового корпуса для рывка на юг, в обход Проскурова. К этому моменту 62-я гвтбр еще не вступив в бой, располагала такими силами, будто ее избивали в многодневных боях: 10 боевых машин и 107 человек на передовой[21]. Остальные отстали. Боеспособные силы бригады ехали, увешанные бревнами для самовытаскивания из грязи, бочками с дополнительным горючим и ящиками снарядов: пропихнуть в разумный срок вслед за танками машины со всеми этими грузами было нереально.

Однако пермяки стартовали неплохо. Несмотря на дикую усталость после грязевых ванн по дороге, 8 марта молотовцы начали с быстрой атаки на местечко Красилов. Пермяки на танках разведали подходы, и внезапно атаковали на скорости. Один из танков подорвался на фугасе, но внезапность атаки сработала: немцев удалось взять врасплох и заставить отступать, бросая все, что нельзя унести. Унести не удалось довольно много: в городке взяли противотанковую батарею, самоходку, обозы. Однако одним из самых ценных трофеев был сам по себе городок с целыми зданиями. Танкисты получили чрезвычайно ценную возможность поспать несколько часов под крышами. Следующий бой – в селе Западинцы – прошел не так блестяще. Немцы не приняли боя на подступах к селу и отступили за гребень высотки, делившей село пополам. Как только один из танков поднялся на гребень, он тут же был расстрелян из засады самоходными орудиями. Командир наступавшего батальона майор Красильников решил, что танк подорвался на мине, и отправил вперед второй танк, тоже быстро сожженный. После этого Красильников вместе с комбригом Денисовым приняли спорное решение. Танковые экипажи спешились, и вместе со всеми, кто вообще был в состоянии держать оружие, ближе к темноте отправились на зачистку деревни с автоматами и гранатами в руках. Этот странный прием неожиданно оправдал себя: в пешем строю танкисты обошли засаду и захватили немецкие самоходки, подойдя к ним в упор. Только после этого стало возможно похоронить погибших танкистов. Командир первого танка, младший лейтенант Лихолитов, как оказалось, сумел вылезти из горящей машины и был застрелен неподалеку, пытаясь уйти по колее…

Пехотный штурм Западинец шел медленно. Пермяков и так было мало, к тому же, приходилось делать перерывы, ожидая, когда из тыла смогут продраться новые танки с боеприпасами. Во время штурма немцы спалили еще один танк – лейтенанта Шелемотова (на фотографии).

Снаряд оторвал голову механику, пролетел через весь танк между ногами командира и попал в двигатель. Танк продолжали обстреливать, а немцы попытались захватить или уничтожить экипаж, так что уцелевшим танкистам пришлось буквально выкатываться под огнем через люк. Во время этого броска погиб радист, двое уцелевших скатились на моторное отделение, а оттуда под танк. Пехоте пришлось вести отдельный бой за собственных товарищей, оказавшихся под огнем на нейтральной полосе[22]. Во время боев в Западинцах у пермяков погиб командир 2-го танкового батальона майор Красильников. Он был убит, пытаясь в пешем строю разведать маршрут.

Чего пермяки поначалу не знали, так это того, насколько крупный гарнизон находится в Западинцах. Вскоре ситуация прояснилась – в селе были захвачены пленные двух разных пехотных полков. Более того, нацисты энергично контратаковали. Молотовцы поставили в строй всех, включая писарей, телеграфистов и офицеров штаба. Начштаба бригады майор Макшаков воевал в общем строю как пехотинец, командуя «танкопехотной» штурмовой группой.

Макшаков (на фото) вообще без особого трепета относился к смерти: командовать из первого ряда и лично вести огонь из стрелкового оружия для него вошло в привычку, которой он не изменял до последнего дня войны, несмотря на постоянные ранения. В Западинцах действительно были важны каждая пара рук и каждый ствол оружия. На ходу имелись одиночные танки, носившиеся по селу из конца в конец. Совсем не великий населенный пункт стал небольшим «Сталинградом». Правда, к утру 12 марта туда прибыли несколько танков из тыла, прорвавшихся сквозь грязь, и ценнейший актив – отряд мотострелковой бригады. Бронетехники у немцев на фоне предыдущих боев уже почти не оставалось, и это решило исход дела: немцам пришлось отступить после общей атаки.

Решение передать пермскую танковую бригаду в соседнюю армию изначально было сомнительным. Взаимодействие было не отработано, а ремонтно-эвакуационные подразделения предпочитали обслуживать приданную часть по остаточному принципу.

К тому же, дробление сил продолжилось, и 1-й танковый батальон Молотовской бригады под командой капитана Андреева (на фотографии чуть ниже) ушел вообще в отдельный поход вместе с 9-м мехкорпусом армии Рыбалко.

Такое растаскивание уральского корпуса можно объяснить только безумно плохим состоянием дорог, когда на решение той или иной задачи бросали просто те силы, которые могли приискать, вне зависимости от их принадлежности. Как бы то ни было, батальон Андреева с ротой автоматчиков получил приказ наступать в сторону Холодца. Это поселок к западу от Красилова, где воевали основные силы пермской бригады, и на северо-восток от Волочиска, где действовали основные силы Уральского корпуса. 7 марта батальон выбил из Холодца части элитной дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер»[23] – пленных из ее состава особо отметили в документах. Как будто, все шло хорошо, но теперь капитан Андреев обнаружил, что связи с родной бригадой и командованием корпуса, к которому его прикомандировали, нет. Вскоре батальон снова передали с рук на руки – в 17-ю мехбригаду, воевавшую поблизости. Однако и там он не задержался, и 9 марта отправился в 52-ю бригаду 6-го гв. танкового корпуса. Можно сетовать на полный беспорядок, царивший в войсках, наступавших на юг, однако на немецкой стороне творилось ровно то же самое – и по тем же причинам. Капитан Андреев пожал плечами, и начал поддерживать 6-й гв. тк. Забавно, что, похоже, сами офицеры батальона уже не совсем четко понимали, кому подчиняются: в журнале боевых действий упорно пишется о 7-м танковом корпусе, хотя 52-я бригада относилась именно к 6-му. Однако самое удивительное во всех этих хаотичных перебросках и переподчинениях состоит в том, что батальон Андреева успел ровно туда и тогда, где и когда он был нужен. На этот момент батальоном отряд Андреева можно было назвать очень условно: он насчитывал 9 танков и 60 пехотинцев десанта[24]. Однако в условиях эпической битвы в грязи это могла быть огромная сила, если ее доставляли туда, куда необходимо. 12 марта пермский батальон вместе с 52-й бригадой прорвался на железную дорогу между Проскуровом и Каменец-Подольским, и таким образом воспретил отход из Проскурова на юг.

На железной дороге пермяки перехватили и расстреляли эшелон с бесценным для немцев горючим. Дальше продвинуться не удалось, поскольку в этом районе немцы имели боевую группу с «Тиграми». Батальон отбил контрудары, которые немцы начали уже на следующий день, после чего Андреев получил приказ возвращаться в родной 10-й гв. уральский корпус, и с облегчением покинул окрестности Проскурова.

Конечный смысл этих боев состоял в очистке от немцев района вокруг Староконстантинова и Проскурова. Эту задачу выполняли уже без пермяков: 62-я гв. танковая бригада после еще нескольких небольших боев вернулась в свой корпус. В каком-то смысле это можно назвать и везением: самые свирепые контрудары немцев под Проскуровом обрушились не на молотовцев.

Противник. Для немцев бездорожье создавало не меньше проблем.

Капитан Андреев со своим батальоном вообще избежал сомнительного удовольствия вскоре попасть в локальное окружение вместе с 52-й бригадой. Лишенные помощи своего корпусного тыла, пермяки неминуемо понесли бы более тяжелые потери, чем в нормальной ситуации. Как бы то ни было, 62-я Молотовская бригада возвращалась «домой».

Молотовцы произвели отличное впечатление на свое временное командование. Генерал-полковник Рыбалко, возвращая пермскую бригаду в родной корпус, объявил благодарность танкистам и подчеркнул «исключительную настойчивость и умение организовать бой»[25]. Ему вторил командир 7-го гв. тк генерал Иванов. Отдельной благодарности удостоился батальон капитана Андреева за «исключительную выдержку и дисциплинированность».

«Пантеры», оставленные отступающими частями вермахта в Проскурове. Перерезанные пути сообщения заставляли немцев массово бросать лишенную топлива и боеприпасов технику

Стояние под Фридриховкой

После возвращения «блудного сына» в корпус, УДТК начал готовиться ко второму этапу операции. На этот момент отношение Ставки к 10-му гвардейскому было незаслуженно кислым из-за злосчастной истории с Волочиском. Однако всего через несколько дней корпусу предстояло полностью снять с себя все обвинения и отодвинуть скептиков в угол.

Несколько дней после 12 марта, когда уральцы вышли из боя, основные силы корпуса сидели на месте и только отбивали контратаки под Фридриховкой. Положение со снарядами было более-менее пристойным, горючего оставалось мало, а вот есть было просто нечего, уральцы кормились, как указано в документах, «из местных ресурсов»[26]. При этом позиционные бои были крайне напряженными. Немцы активно использовали «Тигры», против которых эффективных средств было мало. 13 марта из-за них случилась беда с минометчиками молотовского 299-го полка: малоуязвимые тяжелые танки расстреляли сразу 8 минометных позиций. Во Фридриховке для отражения таких атак создали противотанковый район, в который включили даже один трофейный «Тигр». На следующий день немцы попытались повторить «террор-атаку» с «Тиграми», но въехали на минное поле и отошли после первых подрывов. Однако у уральцев заканчивались даже противотанковые мины: в распоряжении корпуса их имелось 16 (шестнадцать) штук.

Правда, длительное сидение на одном месте имело свои плюсы: тылы и артиллерия медленно подтягивались к уральскому корпусу. Они тут же втягивались в позиционные бои с немецкой пехотой и танками.

Эти стычки порядком раздражали Белова, так что 17 марта он организовал частную акцию возмездия. Подразделения немецкой 68-й пехотной дивизии устроили несколько небольших атак и сильно выдались вперед, сократив нейтральную полосу и даже отбив несколько позиций. Наказание последовало незамедлительно. Выбравшийся слишком близко к позициям уральцев пехотный полк атаковали мотострелки 29-й гв. мсбр, молотовский минполк, артиллеристы и дивизион «Катюш». С другой стороны Белов отправил в атаку челябинских танкистов (63-я гв. бригада). 188-й пехотный полк вермахта был охвачен и разбит. 68-я пд вермахта состояла в основном из молодых призывников, которым лишь недавно исполнилось 18, и внезапная энергичная контратака уральцев с разных сторон оказалась для них слишком мощной. Началась паника, противник попал в огневой мешок, одну из немецких пехотных рот буквально передавили танком, застигнув паникующих солдат в чистом поле. В результате несколько сот солдат вермахта погибли, около 150 немцев попали в плен, победители взяли минометную батарею и захватили небольшой участок местности. Свои потери оценивались как незначительные – конкретно мотострелки лишились троих[27]. Кстати, немецкая 68-я пехотная дивизия стала одной из самых пострадавших в весеннем сражении. К середине апреля она была просто вырезана, потеряв более 90 % состава[28]. Заметная часть ее солдат полегла именно 17 марта.