Г. М. Семенов

Современные хирургические инструменты

1.3. Требования к микрохирургическим инструментам

К микрохирургическим инструментам, наряду с вышеизложенными, предъявляют ряд специфических требований:

1. Высокая точность изготовления всех частей (прецизионность).

2. Небольшая длина рабочих частей для постоянного контроля их положения в поле зрения операционного микроскопа.

3. Достаточная длина рукояток для фиксации пальцами в положении «писчего пера» или «смычка».

4. Способность передачи малейшего усилия пальцев на рабочие части, обеспечиваемая:

– отсутствием фиксирующего устройства (кремальеры);

– использованием упругих свойств возвратных пластинчатых пружин на конце рукояток.

Маленькие хитрости:

Пластинчатые пружины необходимы для создания небольшого сопротивления при сжатии рукояток, обеспечивающего более четкий контроль передаваемого усилия.

Возвратные свойства упругих пластинчатых пружин уменьшают степень развития усталости мышц рук при выполнении продолжительных операций.

5. Чувствительность рабочих частей к малейшим движениям пальцев хирурга.

6. Абсолютное совпадение амплитуды перемещения рабочих частей и рукояток инструмента с силой воздействия пальцев хирурга.

7. Матовость поверхности, предупреждающая утомление глаз хирурга при продолжительной операции с использованием яркого источника света.

8. Миниатюрность рабочих частей при сохранении обычных параметров рукояток, удобных для фиксации в ладонях.

9. Ребристость наружных поверхностей рукояток для лучшей фиксации инструмента.

10. Хорошая сбалансированность всех частей инструмента, обеспечивающая точность движений.

11. Достаточная масса для лучшей проприоцептивной чувствительности (ощущения тяжести инструмента).

1.4. Расположение членов хирургической бригады

Расположение членов хирургической бригады определяется:

1) целью оперативного вмешательства;

2) конституциональными особенностями больного;

3) характером патологического процесса;

4) конструктивными особенностями приборов и аппаратов, используемых в процессе выполнения диагностических и оперативно-хирургических действий.

В зависимости от указанных особенностей члены хирургической бригады могут занимать разные позиции относительно больного. При этом необходимо руководствоваться следующими соображениями.

1. Все члены хирургической бригады должны иметь хороший обзор операционного поля.

2. При выполнении оперативного доступа и приема у хирурга должны быть максимально комфортные условия в ране.

3. Помощники хирурга должны иметь возможности для выполнения всех действий в соответствии с функциональными обязанностями.

4. Хирург должен располагаться в непосредственной близости к операционному полю.

5. Первый ассистент обычно занимает позицию напротив хирурга.

6. Второй ассистент стоит слева от хирурга. Его основная обязанность – обеспечивать хороший обзор операционного поля за счет разведения краев раны.

Маленькие хитрости:

Второй ассистент не должен занимать «много места». Его локти должны быть плотно прижаты к туловищу.

Руки второго ассистента при разведении краев раны крючками или ранорасширителем должны располагаться под руками хирурга.

Операционная сестра должна располагаться так, чтобы было удобно передавать инструменты в руки членов хирургической бригады.

Внимание!

При подаче инструменты должны быть обращены рукояткой к ладони хирурга.

2. Конструктивные особенности хирургических инструментов

Конструкции хирургических инструментов постоянно совершенствуются. Однако можно выделить общие терминологические, структурные и функциональные подходы, используемые при разработке новых моделей хирургических инструментов.

2.1. Части инструментов

1. Рабочая часть, обеспечивающая выполнение основной функции: бранши у зажимов, лезвия у ножниц, губки у кусачек.

2. Вспомогательная часть для приведения в действие рабочих частей инструмента: ручки, замки, кремальеры.

Конструкция инструмента может быть:

1) цельной – инструменты, состоящие из одной детали (скальпели, зонды и т. д.), изготовленной из однородного материала;

2) сборной – инструменты, собранные из нескольких составляющих, соединенных между собой разными способами:

– замковым способом, обеспечивающим плавное движение относительно друг друга частей инструментов;

– кремальерным способом, позволяющим фиксировать бранши в заданном положении;

3) комбинированной – инструменты, представляющие собой соединенное в одно целое металлическую и пластмассовую части (например, одноразовый скальпель).

2.2. Замки хирургических инструментов

Замки, соединяющие части инструмента, в зависимости от особенностей конструкции, подразделяют на следующие группы.

1. Разборные, с разделением частей инструмента без дополнительных приспособлений:

– штифтовая конструкция замка состоит из штифта с головкой на одной половине инструмента и прорези на другой части инструмента, в которую входит штифт;

– лопастная конструкция состоит из выступа в форме лопасти и отверстия для шпенька на одной части инструмента; шпенек находится на другой части инструмента и входит в отверстие при закрывании замка, а сама лопасть удерживает части инструмента от раскрывания во время работы.

2. Неразборные (постоянные, «глухие»).

Конструкция неразборного замка может быть простой:

– с выступающей частью винта;

– с утопленной головкой винта «заподлицо».

Кроме того, постоянный замок может иметь усложненную коробчатую конструкцию: в таком «сквозном» замке одна бранша инструмента проходит через другую.

2.3. Кремальеры хирургических инструментов

Виды кремальер:

1. Зубчатая кремальера.

2. Винтовая кремальера.

3. Кремальера в виде щеколды.

Устройство стандартной зубчатой кремальеры:

– на одной половине дугообразной рейки имеется одиночный зуб;

– на другой половине рейки несколько зубьев ориентированы в противоположном направлении.

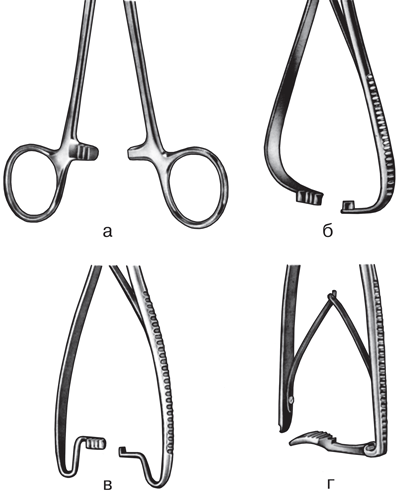

При встречном движении происходит фиксация кремальеры в нужном положении за счет взаимного зацепления зубьев (рис. 1).

Рис. 1. Варианты расположения кремальер на рукоятках хирургических инструментов (по: Medicon Instruments,1986 [7]): а – на протяжении рукояток; б – на дугообразных концах рукояток; в – на S-образных пружинных пластинах; г – на торцах рукояток.

Внимание!

При падении инструмента не должно происходить самопроизвольного раскрытия кремальеры. При хранении инструмент должен быть закрыт (зафиксирован, защелкнут) на один зубкремальеры.

Кремальера может располагаться не только на середине или концах рукояток, ориентированная в одной с ними плоскости, но и находиться на торцах рукояток перпендикулярно к их плоскости.

Применение такой конструкции чревато возможностью повреждения хирургических перчаток.

Маленькие хитрости:

Для быстрого и уверенного размыкания кремальеры нужно обучиться следующему простому приему.

1. Одно кольцо рукоятки зажима должно быть надето на основание большого пальца.

2. Другое кольцо рукоятки фиксируют средней фалангой четвертого пальца.

3. При прижатии четвертого пальца к ладони и отведении большого пальца происходит размыкание зубьев кремальеры.

4. При сведении пальцев происходит фиксация кремальерного устройства в нужном положении.

Для безошибочного выполнения этого приема нужна систематическая тренировка мышц как правой, так и левой руки.

Механизм винтовой кремальеры размещен только на одной части инструмента и имеет два элемента:

– салазковую, скользящую по другой части инструмента;

– винтовую, обеспечивающую фиксацию салазок при закручивании винта.

Механизм в виде щеколды позволяет производить не сжатие инструмента, а фиксацию его частей в заданном положении при разведении браншей. При этом на одной части инструмента закреплен выдвижной язычок щеколды, а на другой – принимающий щеколду П-образный фиксатор.

3. Инструменты для разъединения тканей механическим способом

Способы механического разъединения тканей известны с глубокой древности. Однако только в ХХ веке сложилась теория резания тканей лезвием. При этом были разработаны эффективные методы разделения тканей с наименьшей затратой энергии.

Режущим элементом является кромка лезвия, выполненная в виде клина с определенным углом заточки (заострения). В зависимости от величины угла клина лезвия режущих хирургических инструментов подразделяют на следующие группы:

1. Лезвия с небольшой величиной угла заточки (20–29°), используемые для рассечения мягких тканей.

2. Кромка лезвия в форме клина от 30 до 35° необходима для рассечения хрящей.

3. Инструменты с углом заточки лезвия 36–40° применяют для разрезания костей.

Внимание!

Чем меньше угол заточки, тем острее нож и тем быстрее он теряет остроту (тупится).

Увеличение угла заточки требует больших усилий для рассечения тканей. Для наращивания момента силы для рассечения твердых тканей применяют у дары хирургическим молотком по рукоятке (обушку) режущего инструмента.

Режущие свойства кромки лезвия зависят от микрогеометрии. Стороны клина, пересекаясь, образуют так называемую режущую кромку в виде ленты шириной несколько микрометров (обычно 5 мкм):

– возникающий при тяге микронеровностей «эффект пилы» обеспечивает рассечение тканей;

– однако микронеровности кромки лезвия при рассечении способствуют образованию на краях раны микролоскутов и микронадрывов, приводящих к нагноению раны и образованию грубых рубцов.

Риск нагноения раны повышается в следующих случаях: при применении плохо заточенных инструментов; при использовании инструментов с неправильно выбранным углом заточки для данного вида тканей; при неравномерном распределении усилия (тяги) при выполнении разреза.

3.1.Хирургические ножи

Хирургические ножи предназначены для разделения мягких тканей. В хирургии наибольшее применение находят ножи, называемые скальпелями (scalpellum – ножичек).

В конструкции хирургического ножа (скальпеля) выделены (рис. 2):

1. Лезвие.

2. Режущая кромка.

3. Обушок.

4. Кончик лезвия.

5. Шейка.

6. Ручка (рукоятка).

Рис. 2. Особенности конструкции хирургического ножа (объяснение в тексте) (по: Medicon Instruments, 1986 [7]).

Указанные составляющие находятся в разных соотношениях, определяющих вид хирургического ножа и его предназначение.

В зависимости от размеров лезвия выделяют несколько видов хирургических ножей и скальпелей:

1. Микрохиругический скальпель, предназначенный для выполнения небольших точных разрезов под операционным микроскопом.

2. «Деликатный скальпель», с помощью которого выполняют прецизионное рассечение тканей в оториноларингологии, хирургической стоматологии, челюстно-лицевой и эстетической хирургии, офтальмологии, урологии.

3. Стандартный хирургический скальпель для выполнения большинства операций в брюшной и грудной хирургии.

4. Стандартный анатомический скальпель – инструмент для препарирования при изучении анатомии человека, топографической анатомии, оперативной хирургии, судебной медицины и патологической анатомии. С помощью этого инструмента производят большинство учебных операций на трупе при отработке хирургической техники.

5. Резекционный нож, предназначенный для рассечения капсулы суставов, суставных хрящей, мощных вне– и внутрисуставных связок.

6. Ампутационный нож (малый, средний и большой) для отсечения периферической части конечности.

7. Медицинская бритва.

8. Специальные скальпели для проведения фигурных разрезов.

По технологии изготовления хирургические ножи (скальпели) делятся на следующие виды:

1) цельнометаллические, предназначенные для многоразового применения;

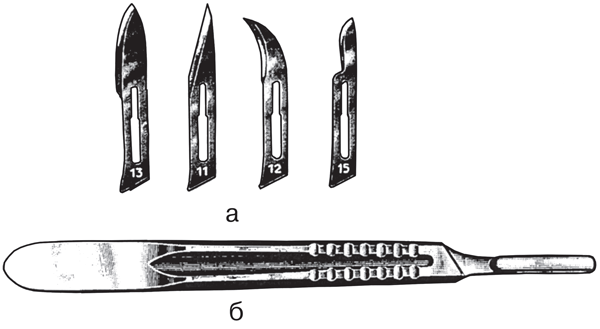

2) разборные скальпели (скальпели со съемным лезвием), на прочной металлической ручке такого скальпеля можно с помощью специального салазкового замка со стопором последовательно закреплять лезвия разных видов или заменять затупившееся лезвие аналогичной формы (рис. 3);

Рис. 3. Скальпель со съемным лезвием (по: Medicon Instruments, 1986 [7]): а – набор съемных лезвий; б – рукоятка скальпеля.

3) комбинированные одноразовые скальпели, представляющие собой соединение пластмассовой ручки и плоского лезвия.

Внимание!

Комбинированные скальпели из-за быстро тупящегося лезвия действительно предназначены для проведения 1–2 разрезов.

Требования, предъявляемые к хирургическим ножам

1. Абсолютное соответствие требованиям эргономики:

– хирургический нож должен являться непосредственным продолжением руки хирурга и обеспечивать полноценную реализацию запланированного разреза;

– рукоятка ножа должна надежно упираться в ладонь хирурга;

– между рукояткой и лезвием должна находиться удобная перемычка (шейка) для фиксации инструмента пальцами.

2. Упруго-прочностные свойства лезвия должны превышать аналогичные свойства рассекаемой ткани.

Маленькие хитрости:

Лезвие скальпеля, изготовленное из некачественного материала и не пригодное для работы, заворачивается «в трубочку» при надавливании на стекло.

3. Острота (угол заточки) режущей кромки должна быть стабильной по всей длине.

4. Лезвие не должно иметь тенденции к излому при боковой девиации.

Внимание!

Особо следует избегать боковых движений лезвием одноразового скальпеля во избежание его излома.

5. Лезвия скальпелей и ножей не должны иметь вмятин и зазубрин.

6. Исключается перекашивание плоскости лезвия по отношению к ручке.

Маленькие хитрости:

При испытании лезвие скальпеля или ампутационного ножа должно легко и ровно (без зазубрин) рассекать лист писчей бумаги, поставленный на ребро.

Конструктивные особенности хирургических ножей

Ручка (рукоятка) скальпеля может иметь следующую форму:

– плоскую;

– уплощенную;

– овальную;

– круглую.

Внимание!

Форма рукоятки определяется необходимостью развития разной величины усилия на режущей кромке:

– уплощенную форму рукоятки имеют скальпели, предназначенные для проведения неглубоких точных разрезов;

– овальная или круглая форма рукоятки присущарезекционным или ампутационным ножам, на режущей кромке которых необходимо развить большое усилие.

Шейки хирургического ножа отличаются размерами:

1) шейка стандартной длины – 0,5–1,5 см;

2) длинная шейка – до 5–7 см.

Удлиненную шейку имеют инструменты, предназначенные для работы в глубоких узких ранах (оториноларингологические скальпели, скальпели для вскрытия абсцессов).

Шейка скальпеля может быть различной по форме:

1) прямая;

2) угловая;

3) штыкообразная.

Угловую и штыкообразную шейку обычно имеют инструменты, предназначенные для манипуляций в ранах сложной формы, расположенных в переднем и боковом отделах лица, в промежности.

Шейка хирургического ножа, как правило, непосредственно продолжается в лезвие (цельнометаллическая конструкция скальпеля).

Внимание!

Нож для вскрытия абсцессов на обоих торцах рукоятки имеет винтовые гнезда для закрепления лезвий разной формы.

Формы лезвий

Режущая кромка у хирургических ножей имеет стандартный угол заточки:

– у общехирургических ножей – 25°;

– у скальпелей, предназначенных для рассечения мягких тканей – 12–25°.

Поперечное сечение лезвия может быть различной формы:

1) равномерно уплощенная:

– незначительной толщины – 0,5–1,0 мм;

– значительной толщины – 2–5 мм;

Внимание!

Большая толщина лезвия при прочих равных условиях присуща инструментам многоразового использования, а малая толщина лезвия характерна для одноразовых инструментов.

2) равномерно клиновидная:

– умеренно выраженной клиновидности;

– резко выраженной клиновидности.

3) комбинированная:

– двусторонней клиновидной;

– сочетания уплощенной формы лезвия со стороны обушка и клиновидной со стороны режущей кромки.

Формы режущей кромки:

1) прямолинейная;

2) дугообразная:

– в виде равномерно крутой дуги;

– в виде равномерно пологой дуги;

Внимание!

В отличие от общехирургических скальпелей с ограниченной длиной лезвия, ряд специальных инструментов имеют замкнутую режущую кромку круглой, овальной или прямоугольной формы.

Формы обушка:

– прямолинейная;

– дугообразная.

Соотношение формы режущей кромки и обушка определяет вид лезвия хирургического ножа и его предназначение.

Можно выделить следующие формы лезвия хирургического ножа:

1. Брюшистый хирургический нож (скальпель).

2. Остроконечный хирургический нож (скальпель).

3. Копьевидный скальпель.

4. Тупоконечный скальпель (тенотом).

5. Резекционный нож.

6. Ампутационный нож.

7. Медицинская бритва.

Брюшистый скальпель

Брюшистому скальпелю присуще сочетание следующих особенностей: прямолинейной формы обушка и дугообразной формы режущей кромки (равномерно крутой или со смещением большей хорды дуги в сторону кончика).

Внимание!

Угол в 45°, образующийся между поверхностью рассекаемой ткани и режущей кромкой, является оптимальным с точки зрения теории резания.

Равномерно дугообразная форма острия обеспечивает постоянство этого угла во время поступательного движения режущей кромки.

Брюшистый скальпель предназначен:

– для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи, подкожной жировой клетчатки, апоневрозов, мышц;

– для рассечения капсулы суставов, связок, хряща со значительным усилием на небольшом протяжении.

Остроконечный скальпель

В конструкции остроконечного хирургического ножа (скальпеля) сочетаются равномерно дугообразные формы обушка и лезвия, сходящиеся на острие. Остроконечный нож (скальпель) предназначен для проведения проколов мягких тканей:

– кожи с подкожной жировой клетчаткой перед введением троакара для пункции живота или для формирования лапаропорта при использовании эндовидеохирургического метода;

– соединительнотканной стенки абсцесса при хроническом воспалительном процессе;

– прокола стенки прямой кишки, задней стенки влагалища, мочевого или желчного пузыря.

Маленькие хитрости:

При использовании остроконечного скальпеля во избежание ятрогенных повреждений необходимо использовать ограничитель (оборачивание задней части лезвия скальпеля марлей, приложение дистальной фаланги 3-го пальца), предупреждающий значительное «проваливание» скальпеля в глубину вскрываемой полости.

Копьевидный хирургический нож (скальпель)

В этой конструкции сходятся под углом прямолинейные обушок и лезвие.

Варианты формы лезвия:

– лезвие в форме равностороннего или равнобедренного треугольника, основанием обращенного к шейке;

– лезвие в форме прямоугольника, одной из сторон которого может являться как режущая кромка, так и обушок.

Тупоконечный хирургический нож (тенотом)

Параллельность режущей кромки и обушка хирургического ножа (прямолинейных или равномерно дугообразных) в сочетании с закругленным тупым концом обеспечивают возможность закрытого пересечения выбранных анатомических структур без повреждения соседних элементов (например, рассечение сухожилия – тенотомию).

На рис. 4 представлены различные варианты формы лезвия хирургических ножей.

Рис. 4. Формы лезвия хирургических ножей (по: Medicon Instruments, 1986 [7]): а – брюшистый скальпель; б – остроконечный скальпель; в – прямой тупоконечный скальпель (тенотом); г – скальпель с копьевидным лезвием; д – скальпель с изогнутым лезвием; е – скальпель с серповидным лезвием.

Резекционный нож

Резекционный брюшистый нож имеет следующие особенности:

1. Короткое широкое лезвие.

2. Толстый обушок, изогнутый по слабой дуге.

3. Круто изогнутую по дуге режущую кромку (рис. 5).

Рис. 5. Резекционный нож (Бергмана) – объяснение в тексте (по: Medicon Instruments, 1986 [7]).

Резекционный нож применяют для рассечения плотных тканей: сухожилий, надкостницы, связок, капсулы суставов.

Внимание!

Резекционный нож Лисфранка имеет закругленный тупой конец и предназначен для рассечения «ключа» сустава Лисфранка (ligg. cuneometatarsea interossea).

Ампутационный нож

К особенностям ампутационного ножа относятся следующие:

1. Массивная рукоятка (обычно уплощенная).

2. Длинное лезвие с прямолинейной режущей кромкой и обушком.

3. Широкая удобная для фиксации в руке шейка.

4. Крутой изгиб режущей кромки вблизи острия ножа (в ряде случаев со стороны обушка имеется дугообразное углубление).

6. Относительная небольшая ширина лезвия по сравнению с большой его длиной.

7. Наличие сточной канавки по длине лезвия.

В зависимости от длины лезвия ампутационный нож может быть:

– малым (длиной 11–13 см);

– средним (длиной 14–15 см);

– большим (длиной 16–22 см).

Особенности конструкции ампутационного ножа представлены на рис. 6.

Рис. 6. Ампутационный нож (по: Medicon Instruments, 1986 [7]).

Бритва медицинская

Бритва медицинская имеет узкое прямое лезвие и относительно толстый обушок (рис. 7).

Рис. 7. Медицинская бритва (по: Medicon Instruments, 1986 [7]).

К особенностям этого инструмента относятся:

1) сравнительно большой угол заточки;

Внимание!

По сравнению с обычной медицинская бритва обладает несколько худшими режущими свойствами, но медленнее тупится.

2) возможность стерилизации термическим способом вместе с металлической ручкой.

С помощью бритвы обычно производят усечение нервов при туалете культи после ампутации конечности.

Основные позиции скальпеля в руке хирурга

Для манипуляций, производимых хирургическим ножом (скальпелем), используют различные позиции его в руке хирурга. Выделяют четыре основных позиции хирургического ножа:

1. Позиция «писчего пера».

Скальпель в этой позиции держат как авторучку, охватывая дистальными фалангами I, II, III пальцев шейку.

Внимание!

При фиксации скальпеля в этой позиции предплечья хирурга обязательно должны иметь опору (опираться на подлокотники, столешницу). Невыполнение этого условия значительно нарушает точность движений.

В этой позиции скальпелем производят особо точные разрезы:

– рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку при формировании лоскутов;

– рассекают спайки в брюшной и грудной полости;

– производят фигурные разрезы сухожилий;

– производят разрезы мягких тканей в области лица и шеи при косметических операциях.

2. Позиция «меча» («ампутационного ножа»).

Ручку скальпеля (ампутационного ножа) держат «в кулаке», обратив лезвие «к себе».

В соответствии с названием данная позиция скальпеля предназначена для выполнения сильных круговых разрезов мягких тканей до кости при круговых ампутациях (одномоментных, двухмоментных, трехмоментных).

Маленькие хитрости:

Для описания хирургическим ножом полной окружности с рассечением мягких тканей на заданную глубину рука хирурга должна быть заведена под рассекаемый сегмент конечности так, чтобы лезвие было обращено «от себя». Плавное передвижение лезвия ампутационного ножа (скальпеля) по всей длине окружности «от себя» позволяет аккуратно рассечь мягкие ткани на заданную глубину.

Проведение круговых разрезов на всю глубину мягких тканей наиболее эффективно на участках конечностей с одной костью (плечо, бедро).

При одномоментной ампутации рассечение мягких тканей до кости производят одним круговым движением ампутационного ножа. Преимуществом является быстрота и простота выполнения разреза. Недостаток заключается в формировании резко конусовидной «порочной» культи, образующейся за счет разной сократительной способности тканей. Вершиной такой культи является опил кости.

При двухмоментной круговой ампутации первым движением ампутационного ножа рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку и собственную фасцию. Край сократившейся кожи определяет уровень второго кругового движения – циркулярного рассечения мышц до кости. Преимущества и недостатки двухмоментной ампутации полностью совпадают с аналогичными характеристиками одномоментной операции. В некоторой степени преодолеть недостатки двухмоментной ампутации можно при использовании модификации «с манжеткой»:

– после кругового рассечения кожи, подкожной жировой клетчатки и собственной фасции производят отделение единого комплекса этих слоев от мышц с формированием своеобразной «манжетки»;

Внимание!

При формировании «манжетки» лезвие скальпеля следует ориентировать перпендикулярно поверхности мышц. Расположение лезвия скальпеля под углом может привести к повреждению сосудов с нарушением кровоснабжения «манжетки».

– второй момент ампутации выполняют на уровне основания манжетки по ранее описанным правилам.

Сформированная манжетка служит для закрытия поперечного сечения культи.

При трехмоментной конусо-круговой ампутации по H. И. Пирогову порядок действий следующий:

1. Первый момент операции – циркулярное рассечение кожи, подкожной жировой клетчатки и собственной фасции. Края сократившейся кожи являются исходным уровнем для выполнения второго момента ампутации.

2. Второй момент операции – циркулярное рассечение одним движением ножа мышц до кости. За счет разной сократительной способности слоев образуется конус, обращенный вершиной дистально. Особенностью этого этапа операции является необходимость уменьшения угла образовавшегося конуса (заострение его) за счет тяги поверхностных слоев в проксимальном направлении. Смещение поверхностных слоев производит ассистент хирурга. В результате поверхностные слои конечности сжимаются наподобие взведенной пружины.

3. Третий момент ампутации – циркулярное рассечение одним движением ампутационного ножа мышц на уровне оттянутой в проксимальном направлении кожи до кости. После прекращения смещения поверхностных слоев в проксимальном направлении они занимают за счет эластичности исходное положение. Таким образом происходит образование конуса с вершиной, обращенной проксимально.

Преимущества операции:

– относительная простота и быстрота выполнения.

Недостатки:

– образование послеоперационного рубца на нижней (рабочей) поверхности культи;