Ирина Лем

Последний день Анабеллы

Спина затекла от лежания в одной позе и заныла тупой, изнуряющей болью. Заныли руки и ноги, все тело. Такое впечатление, что мясо отделяется от костей и, если бы не кожа, отвалилось бы совсем. Пора перевернуться. Только в какое бы положение Анабелла ни легла, через пару минут боль возвращалась с новой силой.

Голова работала бессвязно, будто наполнена не мозгами, а супом из шампиньонов. Сначала пришлось сосредоточиться, собрать силы, приготовиться в уме к повороту. Простейшие движения, над которыми здоровые люди не задумываются и которые происходят сами собой, не давались Анабелле легко.

Медленно, как бы неохотно, а на самом деле с крайним трудом, перевалилась на правый бок, в изнеможении прикрыла глаза. Она не стонала, не плакала. Она знала: терпеть осталось недолго. На одиннадцать утра у нее запланирована эвтаназия.

– Хочешь чаю выпить? – спросила Марайка, которая не отходила от ее постели.

– Не-е-т, – едва слышно и едва разборчиво проговорила Анабелла, не открывая глаз.

– Покушать?

– Не-е-т, – ответила еще тише.

Белый больничный чайник вскипел и, щелкнув, отключился. Марайка заварила чай из пакетика – на всякий случай, если Анабелла передумает.

Нет, вряд ли. Ей не до того. Глаза полузакрыты, зрачки закатились под лоб, между дрожащими веками торчат голубоватые белки. Поверх одеяла – рука, тонкая, как усохшая веточка.

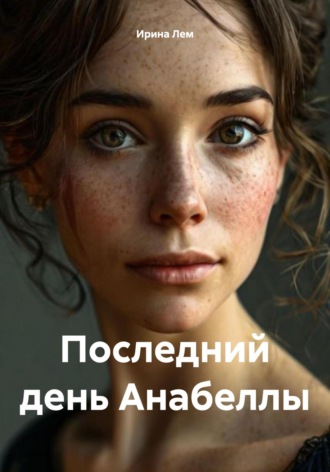

Лицо ее, как ни странно, почти не изменилось за время болезни, лишь скулы заострились да на лбу выпукло проступила поперечная, синяя вена. Которая у штангистов выступает от преодоления веса, у Анабеллы – от преодоления боли.

Наполнив грелку теплой водой, Марайка сунула ее под одеяло ближе к животу подруги. Присела рядом на корточки.

– Где болит? – спросила, заранее зная ответ.

– Везде… – Анабелла помолчала, собираясь с силами. – Хочу… спать…

– Ладно. Не буду больше тебя беспокоить. Отдыхай, Белла.

Марайка вынула из только что заваренного чая отяжелевший пакетик, остро запахший клубникой, взяла чашку и вышла в коридор.

Заснуть не получилось. Полежав неподвижно, Анабелла открыла глаза. Кое-как перевернулась обратно на спину, пультом приподняла половину кровати, чтобы сесть. Почувствовала себя чуть лучше – тяжесть не давит на грудь, в глазах прояснилось.

Комнатка амстердамского хосписа «Сент Якобс», где она лежала последние полтора месяца, стала ее домом. Обстановка знакома до мелочей. В углу тумбочка с черным, пузатым, ламповым телевизором. У окна стол – крышка на двух ногах. На столе – хрустальная ваза, которую Марайка принесла из дома. Там свежие тюльпаны с головками такого глубокого белого цвета, будто они до краев наполнены молоком. Рядом стоит открытка, которую Анабелла специально заказала в типографии.

Рисунок простенький: нежно-лиловый фон, напоминающий утренний туман над озером, справа вверху стрекоза – либелла. Так звали ее друзья, с которыми когда-то кутила в барах Амстердама. Прозвище подходило отлично: Анабелла была заводной, непостоянной и непредсказуемой как стрекоза. Образ ее она вытатуировала на левой груди в свих любимых цветах: прозрачно-лиловые крылышки, фиолетовое туловище и ярко-зеленые глаза – как у хозяйки. Тату с удовольствием выставляла напоказ, предпочитая одежду с декольте.

Точно такую стрекозу она попросила изобразить на открытке. Текст придумала сама: «Собираюсь в дорогу, дальнюю дорогу. Покидаю тех, кого люблю, чтобы снова встретить тех, кого любила».

Когда была в силах подниматься с кровати, подходила, брала открытку, рассматривала, читала вслух. По несколько раз. Чтобы привыкнуть. Чтобы не плакать от мыслей. Чтобы найти мир с самой собой. И со своим решением добровольно уйти из жизни. Когда вставать не хватало сил, повторяла слова про себя, как молитву. Становилось спокойно. Будто это в порядке вещей – покинуть мир в двадцать шесть лет.