Ирина Потанина

Смерть у стеклянной струи

– Каким путем пойдем? – спросил отец, когда они остановились у развилки. – Я знаю минимум три тайные тропинки и две дороги. И на каждой есть на что посмотреть и про что рассказать…

– Только не через кладбище[3]! – попросила Лариса.

– Боишься ограбления? – не совсем верно понял Морской. – Согласен… Там, говорят, сейчас раздолье для бандитов.

– Да нет, – отмахнулась Ларочка. – Что с нас брать? Не тронут. Я знаю, что так ближе, и с тех пор, как мародеры разломали забор, стало удобно так срезать путь… Но у надгробья я, конечно, разревусь, а мне еще с людьми сейчас встречаться…

К бабушке Зисле и дедушке Хаиму, могила которых, так уж получилось, располагалась в самом проходном месте закрытого год назад и потому теперь неохраняемого и многолюдного Первого городского кладбища, Ларочка хотела зайти перед отъездом отдельно.

– Я им попозже поклонюсь.

– Как скажешь. – Тут Морской не удержался от укола: – Обоим Хаимам кланяться будешь?

Лариса пропустила иронию мимо ушей. Когда дедушка скончался, перед семьей встал нелегкий вопрос: где хоронить? Логичнее было там, где уже покоилась бабушка. Но двадцать последних лет дед Хаим жил с другой женой, что не мешало ему общаться с дочерями и их семьями, всем помогать, всех обожать, всех баловать. Сам он, разумеется, хотел быть похоронен вместе со своей обожаемой Фаней Павловной, которая умерла сразу после реэвакуации и покоилась далеко за городом. Но семье было сподручнее и интереснее проведывать могилу в Харькове: бродить среди роскошных дореволюционных склепов высотой с добротный дом и целых аллей со знаменитыми фамилиями это не то же самое, что ездить на ветхое деревенское кладбище раз в год. В общем, захоронили, где удобнее. Но позже устыдились и на камне Фани Павловны – ведь дед место и для себя там оставлял! – тоже вписали имя «Хаим». Так получилось сразу две могилы… Папа Морской был против. Вроде атеист, а усмотрел во всей этой житейской истории разделение души и тела: душой-то Хаим был с Фаиной! Впрочем, Морской был всего лишь бывшим зятем, а обе дочери решили, что так можно. Да и Лара с Женей не возражали.

– Между прочим, – Лариса перевела разговор на другую тему. – Я сейчас иду не куда-нибудь, а к знакомой даме-микробиологу. У них на работе почти даром можно купить вываренную перекрученную говядину, остававшуюся после приготовления питательных бульонов для выращивания бактерий. Сейчас многие так питаются. Могу вам с Галочкой по наследству это знакомство передать. Хочешь?

– Не знаю, может, и хочу, – Морской ответил осторожно. – Хотя… Лучше не надо.

Он, видно, был не в курсе, как обрадовалась бы Галочка, узнай про такую возможность. Лариса даже не была уверена, что отец понимает, как сложно нынче с продуктами. В этом смысле папе Морскому повезло – жена и теща решали все бытовые проблемы, особо главу семейства ни во что не посвящая.

– Если б ты не уезжала, то я, конечно, был бы рад с тобою разделить любые знакомства, – он снова вернулся к болезненной теме.

– Послушай! – Ларочке очень хотелось улучшить ему настроение. – Ничего трагичного не происходит. Считай, что у меня командировка. Да, длительная. Но отпуск будет уже через год. Увидишь, я приеду совсем другим человеком. – Она заметила блестящую «Победу» с шашечками на боку, высаживающую кого-то на углу с Бассейной[4], и принялась фантазировать: – При встрече я первым делом усажу тебя в такси и будем колесить по твоему любимому Харькову сколько хочешь.

– Ты правда думаешь, что я так обнищаю, что буду принимать поездку на такси за праздник? – скривился Морской.

– Нет конечно! Но ты порадуешься, что сможешь рассказать мне сразу все свои байки про город, а я не буду отбиваться и стану покорно слушать…

Папа Морской был одержим историей города, и над ним подшучивали за то, что он не может пройти и полквартала без обязательного: «На этом месте много лет назад…»

– И даже не начнешь перебивать стихами собственного сочинения? – парировал он.

Лариса не обиделась. У каждого в семье было подвергаемое общим благодушным насмешкам хобби. Она, кстати, сочиняла сейчас все реже и до сих пор искренне не понимала, почему отец не любит, когда она читает свои стихи.

– Потому что с точки зрения искусства это слишком сыро, а с точки зрения приличий – слишком откровенно, – по глазам прочел ее вопрос Морской и неожиданно решил объясниться: – Стихи можно писать в трех случаях: если ты гений, если ты молод или если это входит в круг твоих профессиональных обязанностей.

Лариса даже поперхнулась, но тут же взяла себя в руки.

– Не молода и не гений, каюсь, – ехидно улыбнулась она. – Но хотя бы не боюсь признаваться в своих чувствах и пытаюсь формулировать, а не строю из себя образец равнодушного хладнокровия.

– Глобально ты преувеличиваешь, но кое в чем права, – поняв, что переборщил, отец попытался подлизаться.

– И знаешь, – Ларочка уже вошла во вкус, – я потому и прошу тебя поговорить с мамой, что вы с ней одинаковые. Оба так боитесь избаловать близких похвалой и позволить им расслабиться, что все время говорите гадости. Кстати! – Тут она придумала идеальный вариант мести. Они как раз дошли до поворота. – Раз у нас есть время, может, сделаем крюк, заглянем к маме на работу, и ты прямо сейчас поговоришь с ней?

По иронии судьбы из-за ареста Якова вылетела с работы только Лариса. Хотя она была всего лишь его падчерицей. Но жена арестованного оказалась работником слишком видным, а сын – слишком незаметным, и их не тронули. Без Веры Дубецкой ее туберкулезный диспансер и впрямь пропал бы, поэтому все обошлось беседой на собрании. А Женькина служба, судя по всему, и так считалась сплошным наказанием, поэтому ухудшать его жизнь в связи с неприятностями отца было некуда.

– Да, да, – продолжила Лариса. – На работе мама, возможно, будет сговорчивее. Пойдем?

– Ну нет! – Морской аж побледнел. – Ругаться в доме еще куда ни шло, а прилюдного скандала я тебе не обещал. Не дави! Я зайду к твоей матери вечером…

– Но почему сразу скандала? – продолжала подначивать Лариса, а потом вдруг поняла: – Постой! Так ты же ничего не знаешь! Мама позавчера виделась с Яковом. Они объяснились, и ей полегчало. Вчера, отчитывая меня, она даже говорила что-то в том духе, мол, «Лара, твой отец затею с поездкой не одобрил бы». Говорила таким тоном, будто ты – большой авторитет. Она, конечно, все равно будет язвить, но, кажется, теперь она была бы тебе рада.

Морской опешил, и Ларочка представила, какая каша творится в отцовской голове. Он знал только, что с момента ареста Якова прошло больше года, и за это время Вера не получила ни единой весточки от мужа. Сама писала с разрешенной по правилам частотой, отсылала передачи, но долгожданных ответных писем не было. Ни одно из логичных объяснений происходящего Веру не устраивало, потому, опасаясь, что кто-то начнет ей о них говорить, она попросту перестала общаться с людьми. Контактировала только по делу, сухо и на бегу. Все это Морской знал. А вот о том, что Яков два дня назад был в Харькове, услышал впервые. Необходимо было все объяснить, но тут впереди показались две знакомые фигуры.

Ицик Шрайбер и Алик Басюк были в Харькове чем-то вроде достопримечательностей. Считалось, что они поэты, хотя никаких стихов их авторства Ларочка отродясь не встречала. Считалось, что филологи, но специалисты после окончания Университета должны были бы работать по специальности, однако Алик, по слухам, из сельской школы убежал, перебрался обратно в Харьков и чем тут занимался – непонятно. По крайней мере в любое время дня и ночи, когда бы ты ни повстречал этих веселых шалопаев, они, перебивая друг друга, вещали что-то о литературе, красиво декламировали рифмованный бред и цеплялись к прохожим с вопросами о смысле жизни. Эту странную парочку в городе обсуждали все, включая музыкантов, с которыми дружил муж Лары Олег. Собственно, из-за его друзей она и была в курсе дела. Сейчас Лариса заранее сердилась, понимая, что Морский, конечно, отвлечется на приветствия и разговоры.

Но произошло странное. Увидев Морского, чернявый Басюк замер, потом круто развернулся и перешел на другую сторону улицы. Несколько растерянный Ицик неуверенно пожал плечами, но последовал за другом.

Ларочка почувствовала себя так, будто ей дали пощечину, и демонстративно нежно взяла отца за локоть.

– Это не то, о чем ты думаешь! – величественно глядя прямо перед собой, проговорил Морской, не в силах скрыть улыбку. – По-настоящему мы подружились с Аликом в последний год. Пока я был при должности, он, хоть и приносил статьи в «Красное знамя», но теплых чувств ко мне не испытывал. А как меня уволили, так оказалось, что у нас много общих интересов. Так что дело не в том, что он, как ты могла подумать, боится афишировать знакомство с «космополитом». Он и в гостях у нас бывает часто.

– Мне Галя говорила, – сообщила Лариса.

– Просто у нас с ним с недавнего времени уговор, – продолжил Морской: – Мы друзья, только когда он трезв. Напившись, Алик становится сплошным несчастьем. Нет, он не буйный. Просто начинает плакать и каяться… Мне это надоело, и он – надо понимать, из уважения к моему возрасту и былому авторитету – дал обещание со мною говорить лишь в здравом состоянии.

– То есть теперь вы не общаетесь? – фыркнула Ларочка, но, поймав осуждающий взгляд отца, осеклась: – Хочешь сказать, что он бывает трезвым?

– Еще как! – серьезно проговорил Морской. – И поверь, этот юноша весьма эрудирован и может быть очень интересным собеседником. Он знает наизусть, наверное, всех поэтов Серебряного века. Да и прочие прекрасные стихи.

Словно нарочно с другого конца улицы раздался в этот момент восхищенный женский визг, разрываемый громкими раскатами голоса Басюка:

В голубом далеком Аяччо

Проживает Алеко Басючио,

Хороша его жизнь босячья —

Много он потребляет горючего.

Похоже, горе-поэт встретил подружек или пытался познакомиться. Для пущего эффекта он взобрался на высокий парапет и норовил с него свалиться.

– Я не вполне об этом, – не унимался Морской. – Но сия тирада в пессимистическом варианте заканчивается у Алика строками: «Тяжела его жизнь собачья – Мало он потребляет горючего», и тогда с этим человеком можно и нужно разговаривать. А пока – пусть дурачится, но без нас. Забудем про него сейчас, годится? Ты, кажется, сказала, что Яков в Харькове? Его освободили?

Они пошли дальше.

– Нет, не освободили, – торопливо разъясняла Лариса. – Произошла дичайшая история. В Харьков явилась важная делегация каких-то инженеров. Мама не сказала откуда, но это были иностранцы, причем ужасно уважаемые. Один из них вроде бы в войну подружился с Яковом. Ты же знаешь, папа Яков хороший медик и многих спас. – Лариса поняла, что за разговором они незаметно дошли аж до сквера Победы, и потащила отца вглубь. Там, под шум включенного в честь хорошей погоды фонтана «Стеклянная струя» можно было спокойно пошептаться. – Члены делегации, – продолжила она, – изъявили желание поужинать с Яковом и его женой в честь своего приезда. И что ты думаешь? К маме заявились МГБшники и потребовали выдать парадный костюм Якова. И самой ей тоже приказали принарядиться и быть готовой в нужное время приехать в ресторан. Ей приказали ничего лишнего, включая информацию про арест Якова, не говорить, а вести себя спокойно, как на обычном ужине с высокопоставленными друзьями. Представляешь? Папу Якова срочно разыскали и доставили в Харьков! – Лариса осторожно покрутила головой и утащила отца подальше от посторонних глаз на боковую аллею. – Его привели в порядок, свозили к ужину и… увезли обратно. Но за эту встречу мама успела выяснить, что он жив, почти здоров и любит нас, как прежде. Сказал, что все непросто, но жить можно. А отсутствие писем – это скорее всего блажь администрации. Они имеют право наказывать лишением переписки и, видимо, чтобы не возиться с проверкой почты, пользуются этим правом слишком часто. У многих заключенных такая же ситуация с письмами. Но теперь, когда, благодаря милым иностранцам, выяснилось, что Яков – важная персона, его положение должно улучшиться…

– Новость прекрасная, – отреагировал Морской. – Но ты же понимаешь, что Вера не должна была тебе все это говорить?

– А я – тебе, – кивнула Лара. – Но как иначе мне было убедить тебя, что мама больше не кусается?

– Тоже верно, – согласился отец. – Я рад, что Яков нашелся. Я не писал ему, чтобы не навредить – моя фамилия на конверте, как ты понимаешь, ничего хорошего респонденту не сулит. Но справки наводил и тоже волновался… А знаешь! – Тут глаза папы Морского загорелись озорным огоньком. – Вот ты сказала: «Не кусается», и я сразу захотел перекусить. Раз уж мы тут, и раз такое дело, заскочим в нашу булочную?

Он кивнул на булочную-кафетерий в полуподвале на углу Сердюковского[5] переулка и Сумской улицы. В раннем Ларочкином детстве там пекли ароматнейшие хрустящие бублики и наливали из большого самовара вкусный кофе с молоком. Морской в те годы обожал это место, и они с Ларочкой по дороге в оперный театр обязательно заходили перекусить. Сейчас за утоление народной жажды в булочной отвечал отдел «Соки-воды», а выпечка осталась почти прежней. И даже еще лучше, потому что ассортимент расширился. Нежнейшие малюсенькие пирожки с рисом и яйцом были знамениты на весь город. Как раз недавно, будучи там с подругой, Лариса вспоминала, что это бывшая любимая бубличная отца.

– Зачем ты мне напомнил! Прямо сюда запахло! – весело подхватила она. – Вперед!

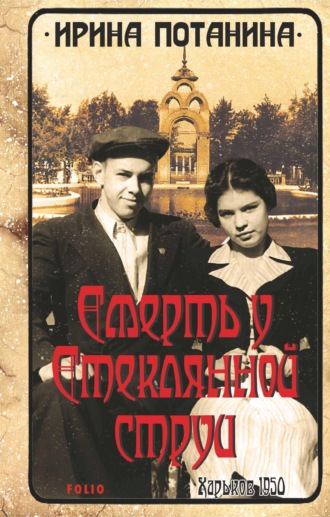

Но сразу за беседкой их перехватили. Местный фотограф, которого Ларочка с момента открытия сквера считала чем-то наподобие неотъемлемой части пейзажа, бросился наперерез.

– Товарищ Морской, добрый день! Прекрасно смотритесь! – Он ловко выскочил вперед, присел и прицелился, пытаясь, кажется, поместить в кадр и «клиентов», и растянутый на всю боковую часть верхушки Альтанки[6] портрет Ильича. – Улыбочку!

Морской изогнулся, прячась за дочь в знак отказа позировать, но протянутую через миг руку фотографа пожал, пробормотав при этом глупое: «Спасибо!»

Фотограф окинул Ларису оценивающим взглядом и вдруг многозначительно подмигнул:

– Самая большая проблема преподавателя в том, что жена стареет, а студентки первого курса – никогда, да?

Лара вспыхнула, но наглец тут же пошел на попятную:

– Шучу-шучу, – затараторил он, – Это старая реприза, товарищ Морской знает. Не хотел вгонять вас в краску. Что ж, до свидания и хорошей прогулки!

На шутовской манер выставив вперед живот, он водрузил на него фотоаппарат и широкими шагами пустился вдогонку за кем-то следующим: «Улыбочку!»

– Ишь какой смельчак, – тихонько фыркнула Лариса вслед.

По другую сторону сквера в уютном двухэтажном домике бывшего музыкального училища располагался театральный институт. Все три года, что существовала «Стеклянная струя», студенты и преподаватели считали этот комплекс чем-то вроде собственной придомовой территории. Сперва они активно помогали стройке (сквер возводился при участии горожан), а позже не только выскакивали прогуляться на каждой перемене, но и, усевшись на кирпичном заборчике, ограждавшем бассейн фонтана, могли половину ночи после занятий пережевывать начатую на лекции дискуссию. Морского здесь действительно знал каждый камень, поэтому фотограф наверняка был осведомлен о том, что здороваться с этим человеком нынче означает потакать веянием космополитизма. И тем не менее…

– Да, это удивляет, – согласился бывший преподаватель. – Он тоже из тех, кто раньше не общался, а как узнал, что я уволен из газеты и из института, – так вот. Не в первый раз уже «здрасьте-мордасте». Сейчас-то ты его спугнула, а обычно прям видно, что хочет поддержать. Болтаем весело о нашем невеселом бытие. Приятно.

– Может, провокатор? – насторожилась Лариса.

– Может, – легко согласился Морской. – Но, знаешь, провокаторы и стукачи встречаются сейчас на каждом шагу, а люди, с которыми интересно поговорить, – редкость. Потому если обе эти ипостаси совмещаются в одном человеке, то второе куда ценнее и важнее.

– Глупости! – возмутилась Лара. – Постарайся впредь с посторонними не разговаривать, побереги себя. И кстати! – тут она вспомнила начало разговора с фотографом. – Зачем ты даешь повод глупым сплетням? Нельзя было сказать, что я твоя дочь? А так ты промолчал, и получилось… Фу! Фотограф обязательно кому-нибудь ляпнет, по городу пойдут сплетни и Галочке будет неприятно.

– Ой, перестань, – отмахнулся Морской. – Галочка человек мудрый и с отличным чувством юмора. Она лишь посмеется. Все эти душещипательные драмы и уколы ревности, к счастью, не ее стиль. Это же не Ирина! Был бы я все еще женат на твоей прошлой мачехе, конечно, опасался бы подобных шуток. Но я счастливчик!

Морской был женат целых четыре раза. При этом ни о чем не жалел и утверждал, что с каждой прошлой женой нажил себе что-то значимое. С Ларочкиной мамой – любимую дочь. Со второй женой – стойкое убеждение, что брак, заключенный впопыхах и по дружбе, быстро распадется и, в общем, не считается. С третьей – головную боль, раскуроченную душу и тягу к одиночеству, к которому он неминуемо пришел и был бы им доволен по гроб жизни, если бы неожиданно не встретил лучшую женщину на Земле – то есть свою нынешнюю жену Галину.

– Да, с Галочкой тебе, конечно, повезло, – согласилась дочь. – Хотя вообще-то я любила и Ирину.

За разговором они не заметили, что вокруг творится нечто странное. Милицейскую машину через дорогу и паренька в форме у входа Лариса увидела, только когда была уже в двух шагах от спуска в булочную. Прикидывая, можно ли еще сделать вид, что они с отцом просто проходят мимо, она замерла.

И тут из подвальчика стремительно вылетела… бывшая мачеха Ларочки, Ирина Онуфриева собственной персоной. Прошло больше пятнадцати лет с тех пор, как она бросила и Харьков, и Морского, но балерина, кажется, ничуть не изменилась. Такая же красавица, словно сошедшая с иллюстраций к книге о греческих богинях. Разве что стала еще бледнее, тоньше и еще более похожей на существо с другой планеты.

– Спасибо, что вы здесь! – трагичным шепотом ошарашила она, замерев перед бывшим мужем, словно натянутая струна. – Я увидела издалека, узнала по походке, но засомневалась… Вы лысый, вам уже про это говорили? О! – тут она узнала Ларису и на миг даже тепло улыбнулась. – Детка! Я знала, что ты вырастешь красоткой, но чтоб настолько… – И тут же, без перехода, мелко задрожав от рыданий, бросилась на шею Морскому: – Помогите! Это я, я! Я его убила!

Глава 2. Заклятый друг

– Ну ты, мать, даешь! – выслушивала примерно в то же время на собственной кухне Галина Воскресенская-Морская. – 30 лет в обед! Cолидный возраст, а все еще веришь в чудеса!

– Верю, – улыбнулась она. – Но только в те, которые способна сделать собственными руками.

В сложившейся ситуации ее действительно все смешило. И то, что мама окончательно заразилась от коллег прогрессивным стилем общения и даже собственную дочь именовала теперь «матерью», и то, что кот Минька, царственной походкой подойдя к миске, величаво выудил оттуда лапой пару рыбьих голов, а потом не выдержал, схватил добычу зубами и пулей умчался из кухни.

А ведь вся эта рыбья кото-катавасия была затеяна ради того, чтобы Минька не убегал, а ел себе спокойно, когда хочется! Соседка по квартире недавно умерла, и ее кот остался сиротой. В освободившуюся комнату вселили тихую испуганную учительницу, которая вела во Дворце пионеров кружок выразительного чтения, жила работой и совершенно не хотела иметь отношения к чужому животному. Изгнанный Минька выбрал своим новым местом жительства закуток между кухней и уборной, опустошал наполняемую Галочкой объедками со стола миску крайне редко и вообще категорически не шел на контакт. Огромный черный с белым галстуком, он и раньше относился к соседям с некоторой долей презрения, а сейчас и подавно считал окружающих тюремщиками и виновниками всех своих бед. При попытках погладить, вырывался и брезгливо отряхивался, при стараниях заговорить – шарахался. А те, кто случайно заставали Миньку восседающим на углу ванной и лакающим воду из подтекающего крана, сталкивались с его полным осуждения взглядом, сообщающим: «Мало того, что хозяйку у меня отняли и из родной комнаты выгнали, так еще и выпить не даете, сволочи!» Оставалось только радоваться, что ванна у Морских находилась на кухне и что трижды вызываемый слесарь так и не соизволил явиться чинить кран – иначе Минька не получал бы достаточно жидкости.

Сегодня Галочка решила все же покорить сердце бедного кота: специально спустилась к реке и разыскала сижу того самого рыбака, который продавал прежней хозяйке любимую еду Миньки. План не сработал на все 100 %, но маленькое чудо все же произошло – кот в первый раз после смерти хозяйки вошел на кухню, когда там находился кто-то еще.

– Не старайся! – продолжала наставлять Галочку мама. – Минька не понимает, что не может вернуться домой из-за новой жилички. Думает, все из-за вас. Вы лишили его жилплощади, он никогда вас не полюбит!

– Но ты же полюбила! – парировала Галочка.

– Это другое! Ты, мать, не сравнивай животное и человека, – Галочкина мама любила пофилософствовать. – Зверушки не умеют обманывать, тем более сами себя. А человек ко всему привыкает. Если понимает, что выхода нет, предпочитает расслабиться и внушить себе, что получает удовольствие. – Она поняла, что перегнула палку, и добавила, спеша извиниться: – Но твоя правда – я действительно вас полюбила. Да и раньше любила, чего уж там…

Галочка обняла маму и, хотя та поморщилась от запаха рыбы и гневно стрельнула глазами в сторону раковины – помой, мол, руки после возни с этими ужасными головами! – дочь все равно ощутила прилив нежности. Они с Морским и правда были ужасно виноваты. Шутка ли – пообещать человеку дворец, а поселить в тесной комнатушке!

По-настоящему Галочка сблизилась с мамой только во время войны. Так вышло, что в детстве контакта у них не было: родители уехали работать в Азию, когда Галочка была совсем ребенком, и растил ее дедушка. Переписка и редкие приезды ничего не меняли, но много позже, когда во время эвакуации Галочка попала в Андижан, и Ксения Ильинична (так звали Галину родительницу) разыскала их с Морским там, стало ясно, что мама – это важно и здорово.

После войны была черная полоса. Умер дедушка (Галочка до сих пор не могла справиться с горем и попросту запрещала себе думать об этой потере), на отца пришла похоронка (эта тема была табу для мамы – видимо, тоже из-за невозможности вспоминать, не сходя с ума от боли). Все как у всех, с той лишь разницей, что остальным чаще всего было на кого опереться, а мама жила в далекой Азии совсем одна. Галочка уговорила ее переехать. Опытный специалист везде на вес золота, поэтому подобрать для Ксении Ильиничны работу в Харькове было довольно просто. Тем более, организация не обязана была обеспечивать новую сотрудницу жильем: жить Ксения Ильинична собиралась то на даче Морских (благо электрички ходили исправно), то в просторных двухкомнатных хоромах дочери (ордер на первую в жизни изолированную квартиру Морской должен был вот-вот получить).

Когда в конце января 1949-го в газете «Правда» вышла злополучная статья «Про одну антипатриотичную группу театральных критиков»[7], трудоустроенный бухгалтер Ксения Ильинична уже ехала в Харьков, обрубив все связи с Андижаном. Сказать ей: «Уезжай, тут, может, будет жарко» ни Галя, ни Морской не решились. Тем более, была надежда, что грозные московские веяния до Харькова не дойдут. Дошли. И к наступлению весны у Гали и Морского уже не было ни дачи, ни работы (уволили обоих), ни, разумеется, перспектив улучшения жилищных условий (хорошо хоть имеющиеся две комнаты в коммуналке не отобрали). Зато была мама, которая перенесла все новости довольно стойко, но, как человек остроязыкий, прямой и увлекающийся, периодически язвила на счет сложившихся обстоятельств весьма безжалостно. Хорошо, что Морской воспринимал эти моменты с юмором и все заканчивалось шуточками о его «еврейском счастье».

А Галочка? Что Галочка? На все оставшиеся от последней выплаты в редакции деньги накупила «Красного знамени» с очередной очерняющей Морского статьей, изодрала ненавистную кипу газет в клочья, утопила в слезах и… успокоилась. В конце концов в наличии рядом мамы в любом случае было больше плюсов, чем минусов. Сейчас Галочка даже не понимала, как раньше справлялась со всеми домашними делами без нее.

А Минька между тем – явный прогресс! – крадучись, отважился на новую вылазку.

– Зачем вообще нам нужен этот кот! – пробурчала мама и, выудив из-под ванной тряпку, ловко принялась замывать оставленную рыбьей головой полоску на полу. Минька обиженно отвернулся, так и не добравшись до миски, и вдруг деловито засеменил в прихожую.

– Да хотя бы за этим! – улыбнулась Галочка.

Каждый раз, когда кто-то из жильцов квартиры приближался к подъезду, невесть откуда узнающий про это Минька усаживался напротив входной двери и принимался сверлить её полным ожидания взглядом. Пока идущий поднимался по лестнице на четвертый этаж, пока искал ключи – у встречающих дома было время подготовиться.

Вот и сейчас мама с дочкой, не сговариваясь, принялись в четыре руки накрывать на стол.

– В данном случае ты права, – нехотя согласилась Ксения Ильинична. – Знать, когда муж идет домой, и впрямь удобно. Хоть обычно ты, мать, любишь искать хорошести там, где ими и не пахнет.

– Везде пахнет, – спокойно возразила Галина. – Красота в глазах смотрящего.

Как опытный ретушер фотографий – а с момента реэвакуции «Красного знамени» до увольнения Воскресенская занималась в редакции именно этой работой – Галочка знала, что даже из самого унылого снимка можно сделать красоту. В газетной жизни за это отвечали специалисты, а в реальности – каждый сам себе ретушер.

В замке завозился ключ, и женщины на кухне моментально преобразились, выпрямляя спины и освещая все вокруг светскими улыбками.

– Я дома! – привычно прокричал Морской.

– Как мило! Ты как раз к обеду, иди к нам!

– Здравствуй, кот! – Первым делом вошедший склонился к Миньке, но тот возмущенно зашипел, ощетинился и, оттолкнувшись от паркета сразу четырьмя лапами, прыгнул прочь. – Я тоже рад тебя видеть, – хмыкнул непризнанный хозяин и переключился на людей: – Мое почтение, пани Ильинична! Уже соскучился по тебе, дорогая! – Поздоровавшись как всегда, он сел на свою табуретку у окна и, неожиданно вздохнув, замер, прикрыв веки.

– Что-то случилось? – заподозрила неладное Галочка.

Не меняя позы, Морской поднял на жену странные, светящиеся как-то по-особенному глаза и быстро произнес:

– Ты и не представляешь, сколько всего сразу! Ирина в Харькове. Лариса же, напротив, едет прочь. Ирина вылетела из булочной с криком: «Это я его убила!», но Ларочка успела убежать. При этом я случайно, кажется, стал подозреваемым в деле о смерти иностранца.

Немая пауза затянулась бы навечно, но, к счастью, в компании был один практичный человек:

– Так «случайно стал» или «кажется, стал»? – переспросила Ксения Ильинична. – Ты же, батенька, понимаешь, что это две большие разницы? И кто такая Ирина?

Морской начал объяснять, и чем дольше он говорил, тем непонятнее и запутаннее выглядело происшедшее для слушавших.

Ирина – бывшая супруга Морского, а ныне жена (вернее уже вдова) чехославацкого инженера-конструктора Ярослава Гроха, – как выяснилось, уже несколько дней находилась в Харькове. Она, насколько знала Галочка, уехала из города еще в 1934-м. Уезжала в Киев, а оказалась почему-то в Чехословакии. Морской не выяснил пока, каким путем, но знал, что Ирина давно мечтала об отъезде за границу.

– Сразу после революции ее мать эмигрировала, оставив двенадцатилетнюю Ирину в Харькове в институте благородных девиц. Институт тоже эвакуировался в конечном итоге, но без Ирины – ее в самом начале опасных времен удочерила и поставила на ноги другая женщина, их бывшая кухарка. Чудесный человек и… В общем, мир ее праху! – Морской шептал, склонившись к уху тещи, потому что Галина эту историю и так знала, а вслух подобные вещи все давно уже приучились не говорить. – С родной матерью Ирина долго не общалась. Той сообщили, будто дочь погибла, а Ирина была уверена, что ее бросили. Позже, уже став подающей надежды советской балериной, Ирина узнала, что мать живет в Париже… С тех пор ее словно подменили. Она решила, что хочет воссоединиться с семьей и готова ради этого на любые жертвы. Короче, это глупая и долгая история…

– Тогда они с Владимиром и развелись, – пояснила маме Галочка, – Он, как ты понимаешь, уезжать из своего Харькова никуда и ни из-за кого не собирался и не собирается.

– Не будем столь категоричны, – галантно ввернул Морской. – Из-за тебя, дорогая, уехал бы и глазом не моргнув… Впрочем, давайте я не буду отвлекаться от сегодняшней истории.

Он вернулся к теме, а Галочка еще какое-то время глупо улыбалась, тронутая этим мимолетным, но все же очень важным «из-за тебя, дорогая, уехал бы»…

– Так вот, – продолжал Морской. – Сейчас муж Ирины был в Харькове с каким-то ответственным визитом. Она сопровождала. Их делегация уже собиралась уезжать, но – ох! – эта женщина не может жить спокойно…

Перед отъездом Ирина захотела пройтись по милому ее сердцу Харькову и посмотреть на жизнь настоящих харьковчан, ради чего уговорила мужа и его сотрудницу потихоньку сбежать от вежливых сопровождающих в штатском.

– Она говорила: «Улизнуть из-под надзора», – хмыкнул Морской. – Но мы-то понимаем, что речь шла об охране. Конечно, выбранные Ириной для экскурсии места сплошь оказались злачными. Впрочем, где у нас сейчас безопасно для наивных и, главное, обеспеченных иностранцев? Подобное знакомство с аборигенами – это как… – Он запнулся, подбирая подходящее сравнение.

– Как чеховское ружье, – подсказала знающая мужа Галина и пояснила для мамы: – Закон драматургии: если на сцене висит ружье, то рано или поздно оно должно выстрелить, или вся пьеса насмарку.

– Как решение глупого мышонка позвать для колыбельной тетю кошку, – дополнил Морской.

– Как верх дегенератства! – резюмировала пани Ильинична.

Галочка с мужем многозначительно переглянулись, но возражать не стали.

– В конце прогулки Ирина потащила компанию в нашу булочную, – продолжал Морской. – Та закрывалась на переучет, но Ирина каким-то чудом уговорила продавщицу разрешить им остаться в зале да еще и подать кофейник. Ирина выпила чашечку кофе, нахваливая заказанную тут же гору пирожков, и… грохнулась в обморок. Пришла в себя и обнаружила вокруг милицию. Рядом прямо на полу сидела коллега мужа. Она с ужасом сообщила, что осталась без кошелька, без бус, без кольца и бог знает без чего еще. А Ярослав Грох, – Морской не стал делать театральную паузу, потому что развязку все уже и так понимали, – лежал рядом в луже крови. Он был убит. Ирине наказали отойти от тела. Она пыталась спорить – оттащили. В общем, похоже, с целью ограбления компанию чем-то опоили, а Ярослав Грох, к сожалению, очнулся до того, как преступники ушли. Он вроде бы пытался оказать сопротивление – вокруг зафиксированы следы драки – и погиб. Череп пробит, глаз заплыл…