Л. В. Беловинский

Русские крестьянские ремесла и промыслы

Лесные промыслы

Великороссия – страна лесов. И лес был главным местом приложения рабочих рук, а древесина – главным сырьевым ресурсом. И все лесные промыслы находились исключительно в крестьянских руках. Но спроси нашего современника-горожанина, особенно из молодежи: куда идет древесина? А на мебель, на строительство… печки топят – последует ответ. О древесном угле, на котором до второй половины XIX века работала вся русская металлургия, о смоле, дегте, древесно-уксусной кислоте, скипидаре, саже, канифоли, сургуче, о мочальных кулях и веревках, лыковых лаптях, в которых ходила вся деревенская Россия, лубяных коробах, корзинах, берестяных туесах, зобницах, крошнях, пестерях, о дубильном сырье для кожевенной промышленности и не вспомнят. Спроси: куда идет канифоль? А смычки у скрипок натирать, ответят. А что это важнейшее сырье для лакокрасочной промышленности – никто уже и не знает.

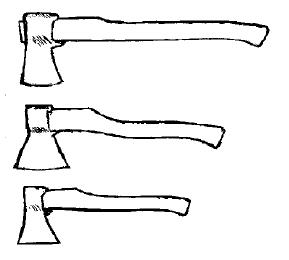

Рис. 1. Топоры: 1) лесорубный: 2) плотничий; 3) столярный

Лес русского человека кормил, поил, одевал, обувал, обогревал и возил. Изделия из дерева сопровождали русского человека от первого дня жизни (лубяная зыбка) до смерти (гроб) и даже после смерти (крест на могиле). Без леса он бы пропал. И речь не идет о полесованьи, о промысловой охоте на зверя и птицу: это само собой понятно, и об этом мы чуть ниже поговорим. И не о промысловом сборе грибов и ягод: об этом речь также пойдет ниже. Несравненно больше рабочих рук занимало само дерево – основное, универсальное русское сырье и, между прочим, важнейший из экспортных товаров. Вывозила Россия лес пиленый множества сортаментов, сейчас, пожалуй, и неизвестных, лес колотый (бондарную клепку, из которой собирали за границей бочки и бочонки, чтобы потом в них везти в Россию вина, селедку и масло), смолу, деготь, сажу, скипидар, канифоль. Среди множества ремесел в России деревообделочные были самые многочисленные. Выше уже было отмечено, что по 60 губерниям Европейской России только деревообделочников насчитывалось около 414 тысяч человек. А ведь сюда не входят лесорубы, возчики, плотогоны и переработчики древесины, да и сама статистика не очень надежна. В Озерном крае (Петербургская, Олонецкая, Псковская, Новгородская губернии) деревообработкой занималось 29 тыс. кустарей. В одной Новгородской губернии кустарей-деревообработчиков было около 15 тысяч. В Вятской губернии кустарей считалось от 180 до 190 тысяч, и около трети их занято было обработкой дерева (главным образом в мебельно-столярной и токарно-резной отраслях), а в Пермской деревообработчиков было даже более трети. Казанская губерния по количеству кустарей-деревообработчиков в области стояла на втором месте после Вятской с ее 60 тысячами работников: здесь деревообработкой занималось более 37 тысяч душ. В Московской промышленной области, как уже упоминалось, древоделов было более 100 тысяч рабочих. В не особенно славящейся лесами Пензенской губернии кустарей по обработке дерева считалось 25 тысяч, а всего в Черноземной области мастеров-деревообделочников было до 67 тысяч человек из более чем полумиллиона кустарей.

Деревообделочники – это множество профессий: углежоги, смолокуры, дегтяри, плотники, судостроители, колесники, столяры-мебельщики и столяры-рамочники, бондари, токари-чашечники, ложкари, корзинщики, рогожники – кого только не было. Однако даже распиловка и колка древесины, не говоря уже о сухой перегонке ее, требовала и некоторых навыков, и оборудования. А вот валка этого леса требовала только смекалки, выносливости, крепких рук и простого топора – русского универсального инструмента без которого к древу и не подходи.

О топоре тут в самую пору поговорить. И поговорить подробно, хотя бы потому, что валили лес в старой России только топором, и это была тяжелая, чисто мужская работа. Когда-то женщина дороги на лесосеку не знала: у нее были свои, женские работы, требовавшие не физической силы, а терпения и кропотливости. Недаром некрасовская Дарья из поэмы «Мороз, Красный нос», оставшаяся без мужа и без полена дров, так и не сумела срубить сосну: и косыньки-то у нее растрепались, и ноженьку-то она порубила, умаялась, присела отдохнуть под дерево и замерзла.

Для нашего современника, особенно горожанина, хотя бы и приходилось ему иногда браться за топор на даче, топор – он и есть топор. Какой в магазине продадут, таким и работаем. Что о нем долго разговаривать? Однако в ту пору, когда лес был основным сырьем и строительным материалом, существовала высокая культура рабочего топора, ныне утраченная.

Различались топор лесорубный, топор плотничий, топор столярный, да топор межеумочный, который нынче поступает в торговлю под названием ремонтного, а еще в употреблении было тесло, тип топора, который сегодня и не увидишь.

Лесорубный топор был тяжелый: от трех до пяти фунтов (1 кг 200 г – 2 кг). Боек его, то есть кованое железное навершие, был относительно узким, но длинным, со скругленным лезвием, с массивной проушиной и толстым обухом. Соответственно и топорище было длинное, более аршина (74 сантиметра), по росту и руке лесоруба, и почти прямое. От массивной проушины к лезвию боек сильно утоньшался. Таким топором для удара нужно было только широко размахнуться, а в узкий проруб летел он сам. Благодаря длинному и почти прямому топорищу удар был мощный, а скругленное тонкое лезвие не просто перерубало, а как бы резало древесные волокна, скользя по ним. Тонкий проруб, и почти над самой землей, нужен был потому, что приходилось за каждую лесину платить попенную (с пенька) плату, и оставлять высокие пни не следовало: их толщину и замерял лесной кондуктóр. А если лес был куплен целой делянкой прямо на корню – тем более хозяин требовал рубить лес экономно, чтобы копейку хозяйскую сберечь.

Плотничий топор был иным. Весил он два-три фунта, к лезвию боек сильно расширялся, и само лезвие было прямое, либо слегка скругленное. И топорище было короче, менее трех пядей, по руке плотнику. Главное же – топорище плотничьего топора было довольно заметно изогнутым, представляя схематически как бы две взаимно пересекающихся пологих дуги. Это нужно было для того, чтобы при сильном ударе оно слегка пружинило, смягчало отдачу. Иначе за световой день так набьешь руку, что назавтра не только топор – ложку в руку не возьмешь. А удар плотнику нужен очень точный, топор в руке вихлять не должен. Поэтому топорище аккуратно выстрагивалось, при насадке топор тщательно балансировался, а потом, немного поработав, плотник еще и подгонял его к руке, так, чтобы топорище было как бы продолжением самой руки, вкипая в сжатую ладонь. Так когда-то оружейники изготовляли рукояти сабель: заказчик сжимал в руке жгутик сырой глины, который потом высушивали и по нему изготовляли рукоять. Ведь от того, как сабля будет сидеть в руке, зависела жизнь ее владельца. Да ведь и от топора зависела жизнь плотника: как потопаешь, так и полопаешь.

Какие были мастера тесать топорища и насаживать топоры – расскажу историю из своей жизни. Еще в 1947 году моему отцу сковали на заводе охотничий топорик, а один старый модельщик сделал к нему топорище и насадил. Прошло полтора десятка лет. Топорище износилось и выщербилось. К этому времени я сам уже работал модельщиком в литейном цехе, и решил сделать новое топорище. Сбил топор, принес старое топорище в цех, сделал заготовку, и давай строгать. Я-то модельщик был еще молодой, только учился, хотя разным инструментом приходилось с детства работать. А среди моих товарищей по цеху были мастера опытные. Подошли к моему верстаку, посмотрели, и говорят: «Ты такого топорища не сделаешь». – «Ну как не сделаю! Не велика премудрость!» – «Нет, такого топорища у нас никто не сделает. Это делал настоящий мастер». Выстрогал я топорище, посмотрел, и выбросил его в кучу обрезков. Тщательно обрисовал старое топорище на новой заготовке, снова выстрогал. Подошли соседи по верстаку, повертели в руках, и выкинули. Расчертил я старое топорище, обмерял его штангелем, сделал аккуратную вычертку, снова выстрогал. Опять подошли товарищи, посмотрели, и один из них, чтобы я не остановился на нем, порезал мое изделие на ленточной пиле. Тогда я старое топорище по разметке разрезал на части ножовкой-мелкозубкой, каждый профиль на доске очертил, нанес разметку на новую заготовку. Сделал – вроде бы то, да не то. Неплохое, снисходительно говорят товарищи, твое топорище, а все же не равняться ему со старым. Видишь, мол, мы же говорили: такого топорища никому больше не сделать.

С тех пор прошло более 60 лет. Сколько я топорищ переделал – и не сосчитать. У себя в деревне мастером считаюсь. А такого, каким было то, старое топорище – до сих пор не сумел сделать. Все чего-то не хватает, а чего – понять не могу. Вижу его перед собой, как живое, а не пойму, где же то «чуть-чуть», с которого не просто мастерство – искусство начинается. Вот, буду жив-здоров, износится нынешнее топорище, – попробую все же достичь того уровня.

Столярный топор легкий – граммов 400–450 весит. Лезвие его тонкое и прямое, топорище короткое и тоже почти прямое. Столяру сильный удар не нужен, он бревна не тешет, зато ему точность нужна большая. Кроме столяров, и другие работники пользовались такими малыми топорами; например, баклушечники били ими баклуши, то есть кололи на заготовки для ложек и чашек короткие чурбаки.

Рис. 2. Тесло

Ну а тесло, использовавшееся при плотничьих работах, – весом и длиной топорища впору плотничьему, но лезвие его развернуто поперек обуха. Что-то вроде огородной тяпки получается. Теслом плотник стесывал большие плоскости вгладь: стены изб, полы, настланные из толстых плах. При постройке лодок-долбленок теслом начерно вырубали древесину. Малыми теслами вырубали начерно внутренность деревянных корыт, баклушечники вытесывали ими заготовки для чашек и ложек. В общем, это был специальный топор, не часто употреблявшийся. Не чета простому плотничьему и лесорубному. И топор – штука не простая, а топорная работа может показаться грубой только тому, кто не знает, за какой конец топорище держат. Топорная работа тоже может быть тонкой. Лишь бы руки не были топорными.

Полесованье и рыболовство

Начнем описание лесных крестьянских промыслов с охоты в лесу. Не с охоты в нынешнем понимании этого слова, не с дорогого развлечения, а с охоты промысловой. «Ружья да удочки доведут до сумочки», «Рыбки да рябки – прощай деньки», – говаривал русский мужик. И рыболовством, и охотой он занимался только в том случае, если они давали верный и стабильный доход. И, разумеется, охота была распространена только там, где она могла иметь характер промысла – на Русском Севере да в Сибири. Впрочем, Сибири мы в этой книге касаться не будем: речь будет идти только о коренных великорусских губерниях.

Велась эта промысловая охота незнаемым нынче способом – на родовых путиках, наследственных охотничьих угодьях, куда полесовщик уходил на недели. Путик – охотничья тропа, протянувшаяся на 40–50 верст в глухом суземе, как называлась на Севере тайга. На долю каждого двора приходились угодья от 20 до 100 верст в окружности. Путики метились родовыми «знаменами», знаками, наносимыми топором на приметных деревьях «рубышами»: «волчий зуб», «воронья пята» и тому подобное. На расстоянии дневного пути ставились небольшие «едомные» избушки для ночлега и прочные бревенчатые лабазы на столбах, где хранилась добыча и заброшенное с лета продовольствие. Охотник проходил путик из конца в конец, собирая добычу и вновь настораживая ловушки. Конечно, при случае он охотился и с ружьем, но это было не главное.

Для летней охоты в удобных местах расчищались посыпанные песком «точки», на которых любила купаться в пыли птица, и устанавливались силки. Для постановки зимних силков небольшая березка в сажень вышиной очищалась от сучьев, наклонялась к земле и у самого конца к ней привязывалась волосяная петля и тоненькая веревочка с петелькой. Затем в землю вбивали под острым углом гладко оструганный кол и около него, на земле или на снегу, складывался квадратный сруб из веток вышиной в четверть аршина и такой же ширины; в него клали кисть рябины и нагибали березку. Веревочная петелька зацеплялась за самый кончик кола и удерживала березку согнутой, а волосяная петля расправлялась над срубом. Тетерев, увидевший ягоды, должен был протянуть шею в сруб и тем самым надевал на себя петлю, которая при его движениях захлестывалась. Когда тетерев начинал биться, он срывал веревочную петлю с кола, березка распрямлялась и затягивала волосяную петлю. Осенние силки устраивались иначе. Из небольших прутиков толщиной в палец и вышиной в пол-аршина устраивался заборчик длиной аршина в полтора. Отступя пол-аршина, ставился второй такой же заборчик. На середине расчищенной дорожки между ними устраивалась поперечная перекладина, к которой крепилась волосяная петля, так что на вершок не доходила до земли и обоих заборчиков. По обе стороны петли клали по пучку рябины. Тетерев проходил к ягодам между заборчиками и, съев один пучок, протягивал шею к другому, попадая в петлю. Почувствовав на себе петлю, он пытался освободиться, начинал биться и окончательно затягивал ее. Тетеревиный ток покрывался вершинками молодых елок, раскладывавшихся попарно в виде ломаной линии. Комли каждой пары крепко связывались между собою, а между вершинками туго натягивалась бечевка, в которую вплеталось несколько волосяных петель. При токовании (брачной игре) тетерева попадали в петли, обычно головой. Для охоты настораживались также лучки и разного рода ловушки, вплоть до тяжелых «пастей», ударом бревна перебивавших спину крупному зверю и придавливавших его. Ловушкой для крупной птицы, например глухаря, служила также «пастка» – опрокинутая прутяная корзина с подвижным дном, вращавшимся на оси. Над ее краем вешалась ветка рябины. Глухарь, опустившийся на пастку и тянувшийся к ягодам, ступал на край крышки, она переворачивалась, и птица попадала в корзину, из которой уже не могла выбраться. Просто и эффективно. Каждый охотник ставил для ловли птиц от 200 до 500 и даже до 1000 силков и ловушек; для осмотра 500 силков ему требовалось не менее четырех дней.

Разумеется, велась и ружейная охота на зверя и птицу. Она начиналась после Покрова, когда на севере стояли уже порядочные морозцы. Убитые птицы в лабазе промерзали за ночь и не портились, в отличие от пойманных в силки в августе или сентябре, так что битая дичь ценилась гораздо выше.

Такая охота велась по строгим правилам: вход постороннему на путик был запрещен. Охота на чужом путике заканчивалась для нарушителя смертью. Застрелят, положат под выворотень и обрубят ствол упавшего дерева так, что труп накроет огромный пласт земли с кореньями вывороченного бурей дерева, а «шишига», высокий обрубленный пень, будет памятником и напоминанием тому, кто позарится на чужую добычу. Конечно, если человек заблудился в «тайболе» и оголодал или случайно забрел на чужой путик – ничего страшного: можно даже попользоваться продовольствием из едомной избушки.

Отправляясь в сузем, северный охотник поверх зипуна надевал лузан: особую одежду из домашнего сукна на толстой холщевой подкладке. Лузан был без бочков и рукавов, представляя собой нагрудник и наспинник с отверстием для головы. Между сукном и подкладкой клали в дорогу пищу, порох, а во время охоты в эти своеобразные огромные карманы складывали добычу. Отправляясь месяца на три в лес, промысловик брал четыре пуда сухарей, пуд сушеных пирогов с крупой, 12 фунтов масла, 15 фунтов сухой рыбы, два фунта свежего сала, 30 фунтов говядины, 10 фунтов соли, один пуд ячневой муки для собаки, три фунта пороху, четыре фунта свинца, а всего 10 пудов шесть фунтов на человека с собакой. В погоне за зверем и птицей, если охота шла не на путике, промысловик уходил за 100, а то и за 500 верст от дома, иной раз переваливая через Уральский хребет. Особенно долго шло преследование куницы и соболя, шедших «верхами», по деревьям. Без охотничьей лайки здесь было не обойтись, а чердынские охотники (Пермская губерния) для поимки зверька, чтобы не портить шкурку выстрелом, с собой брали сеть в 10–15 саженей, которой обкладывали «халуй», нагромождение валежника, любимый притон соболя и куницы. Зверька преследовали два-три дня. И он стоил трудов: средняя цена соболя составляла 10–15 рублей, куницы – 7–8 рублей, тогда как белка стоила 12–13 копеек.

Сколько народу в России занималось охотой на лесного зверя и птицу – никому не известно. Даже в конце XIX века, когда русская статистика стала действительно статистикой, да еще и лучшей в мире, никто не мог сказать этого. Ведь полесовщики билетов на право охоты не брали, а иначе – как их учесть? Зато примерно известно, сколько привозили зверя и птицы в Петербург – главный, либо один из основных потребителей этой продукции: населения около миллиона, город промышленный, и для олончан, костромичей, вологжан, архангелогородцев, которые преимущественно и занимались охотой (конечно, были еще и пермяки с вятичами) – ближайший. В основном туда скупщики и везли товар из лесных губерний.

Преимущественно охотничьими считались в России Чердынский уезд Пермской губернии, Слободской уезд Вятской и Яренский и Устьсысольский Вологодской губернии. В 70‑х годах XIX века только в Яренском и Сольвычегодском уездах считалось до 15 тысяч охотников. Охота начиналась осенью, около праздника Рождества Богородицы, и продолжалась недель 7–8, до выпадения глубоких снегов. За сезон охотник убивал до 400 белок. Из одного Устьсысольского уезда Вологодской губернии в 70‑х годах вывозилось в Москву и Петербург до 200 тысяч пар рябчиков на сумму до 40 тысяч рублей. В огромном количестве ловилась куропатка. В зиму 1842 года в одной из деревень на Печоре пять крестьянских семейств поймали до 43 тысяч куропаток. В 70‑х годах только из Чердынского уезда в Москву и Петербург привозилось до 150 тысяч тетерок и рябчиков. В городе Пинеге во время Никольской ярмарки в 1840‑х годах бывало от 60 до 100 тысяч рябчиков, продававшихся здесь по 5–7 копеек за пару. Но уже за провоз до Петербурга взималось по гривеннику с пары. Замороженная дичь шла и на экспорт; так, из Петербурга в Лондон отправлялось до 100 тысяч рябчиков. В Вологодской губернии в 30–40‑х годах XIX века ежегодно в продажу на ярмарках шло до 400 тысяч белок, до 100 тысяч зайцев, до 4 тысяч горностаев, до 200 тысяч рябчиков, до 300 медведей, 600 оленей, 200 лосей, 500 лисиц, 600 куниц. Медвежья шкура стоила тогда 6–9 рублей серебром, лосиная – 2–5 рублей, оленья – 1,5–3 рубля, десяток горностаев – 1–2,5 рубля, сотня белок – 6–7,5 рублей, десяток лисиц – 20–25 рублей серебром. В соседней с Вологодской Олонецкой губернии крестьянами-охотниками в 1879 году было добыто: медведей 276, волков 119, лисиц 319, куниц 206, зайцев 14 457, белок 86 468, оленей и лосей 191, прочих зверей 967, рябчиков 72 461, куропаток 7536, глухарей и тетеревов 25 435. Как Тула славилась своими самоварами, так Каргополь известен был шитьем беличьего меха. Здесь ежегодно выделывались шкурки полутора миллионов белок; партия мехов, выделанных из 100 тысяч беличьих шкурок, продавалась на Нижегородской ярмарке за 15 тысяч руб.; в Каргопольском уезде, в с. Шунга была даже собственная меховая ярмарка. Сшивали шкурки в пластины горожанки и подгородные крестьянки с оплатой от 75 копеек до 1 рубля поденно. В Вятской губернии в одном только Слободском уезде убивали до 300 тысяч белок. В 1877 году на Ирбитскую ярмарку было привезено беличьих шкурок на 4 миллиона рублей, из них на 2,5 миллионов ушло за границу. Все это добывалось крестьянами.

Ярмарочную торговлю пушниной вели кулаки-скупщики, за бесценок скупавшие шкурки у промысловиков; при этом фактически они, как правило, забирали добычу за долги, летом в счет будущей охоты доставляя втридорога муку, крупы, соль и пр. Отсюда совершенно изумительные колебания цен, когда за белку давали от 4 до 10 копеек, за лисицу – от 1 до 5 рублей. Главной пушной ярмаркой была Ирбитская, куда поступали меха и из Сибири. Беличьих шкурок сюда свозилось от трех до шести миллионов штук. Собольи шкурки на ярмарке считались «сороками», и в 1885 году было привезено 150 сороков. Кроме того, на нее поступило 200 тысяч лисьих шкур, 200 тысяч заячьих и 1500 медвежьих. Основная масса мехов затем вывозилась в Петербург, для которого в Ирбите закупали шкур на полмиллиона рублей. На соболью шубу шло от 40 до 80 шкурок, а цены на шубы, начинаясь с 300 рублей, доходили до 6–7 тысяч. Красивы были собольи ротонды на изящных петербургских аристократках. А чего стоило добыть в зимней тайге эти несколько десятков соболей – знали только мужики-полесовщики.

Особый товар составляли птичьи перья, крылья и даже целые шкурки: они шли на чучела и украшения дамских шляпок, в т. ч. экспортировались в Париж на потребу тамошних модниц. Спросом пользовались, в зависимости от моды, разные птицы, вплоть до воробьев и сорок. Так, в 1886–1887 годах был большой спрос на сорок и куропаток; на месте цена на сорок доходила до 10 и даже 40 копеек за пару, а на куропаток – от 20 до 70 копеек. Только из района станицы Цимлянской было вывезено скупщиками 10 тысяч сорок и вдвое больше куропаток. В Луганске какой-то агент скупал для отправки за границу сорок сначала по 5 копеек, потом по 6, и наконец цена дошла до 12 копеек за пару. В 1886 году из Петербурга в Париж было отправлено 200 тысяч воробьиных шкурок (там их перекрашивали в «экзотических» птиц), 400 тысяч пар крыльев рябчиков и тетеревов, 25 тысяч свиристелей, 11 тысяч подорожников, 5 тысяч дупелей и т. д. Вообще из Москвы и Петербурга вывозилось «птичьего товара» на 1 миллион рублей. Естественно, что все это скупалось по деревням.

Кроме зверя, птицы и мехов давал лес русскому крестьянину, а точнее крестьянке, и другой товар: грибы и ягоды. Учитывая, что основная масса населения была православной, а, следовательно, строго соблюдала многочисленные посты, и не только многодневные, но и однодневные, среду и пятницу, потребность в грибах была колоссальной. По всей Европе собирают и едят грибы, в Париже их даже на улицах с лотков продают, но нигде не знают такого разногрибья. Перечислять все породы грибов, которые потребляет в пищу русский народ, бессмысленно. Правда, чем обширнее грибные угодья, тем меньше видов грибов идет в пищу: избалованы людишки, и ценят и знают только наилучшие сорта. Недаром кое-где грибом называют только белый гриб. Так что во множестве заготавливали гриб и сушеный, и соленый, и маринованный. Удельные крестьяне северных губерний обязаны были даже поставлять грибы к царскому Двору. И не просто грибы, а соленые рыжики. И не просто рыжики, а только самые молоденькие, такие, что пролезали в горлышко бутылки из-под шампанского. В них грибочки и засаливали. Ну, и, конечно, ели за милую душу грибы свежие, только что принесенные из леса. Но это в основном было потребление домашнее: не повезешь же даже и крепенькие боровики из какого-нибудь Устьсысольского уезда в Петербург. А вот крестьяне Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии активно занимались ягодным и грибным промыслами. Здесь с 15 августа начинался сбор грибов для засолки на зиму. Поскольку государственных и удельных имений здесь практически не было, за право сбора ягод и грибов в помещичьих лесах крестьяне платили деньгами или работами. Так, крестьяне Матокской волости в количестве 20 сельских обществ платили 500 рублей и предоставляли 50 пеших рабочих дней общей стоимостью около 40 рублей. В некоторых местностях крестьянки за право сбора грибов и ягод 1 день жали в полях владельцев. На таких же основаниях драли в частных лесах ивовую кору для кожевенных заводов на дубление.

Цены на ягоды и грибы сильно колебались в зависимости от урожая. Так, в 1882 году брусника и клюква продавались крестьянами по 3 рубля за четверик, а в 1883 году всего по 40 копеек; в 1884 году барышники скупали бруснику и клюкву по 30 копеек за четверть, морошку по 3–4 копейки за фунт, чернику по копейке за фунт. И опять же, свежую ягоду на рынок собирали обитатели городских окрестностей. Но в большом количестве заготавливали ягоды и дальние крестьяне: в некотором количестве сушеную малину, которая считалась лекарством от простуды, а в основном зимнюю мороженную клюкву да моченую бруснику. Когда-то моченая брусника была обычным гарниром к лесной дичи: рябчики, пожалуй, только с ней и шли на стол. Однако не только в пищу употреблялась ягода: вместе с травами и кореньями она давала растительную краску для окрашивания тканей и кожи. В середине XIX века в окрестностях Устюга Великого в год собирали до 400 пудов толокнянки, «родственницы» брусники, которую отправляли в Красноборск и Казань для окраски льна и кожи. Четверть толокнянки скупалась на месте по 2,3–2,6 рублей серебром.

Массовый сбор клюквы, брусники и толокнянки привел к появлению в северных губерниях даже особого инструмента – набирухи. Это такой плоский деревянный совок, в котором спереди прорезаны длинные зубья, как на гребне. Баба, вместо того чтобы по ягодке класть в лукошко, «зачерпывала» набирухой густо растущие на тонких стеблях ягоды и срывала их целой пригоршней, ссыпая в корзину. Оставалось только перебрать их, отбросив сорванные листочки.

Леса, кроме ягод, грибов, дичи и зверя, давали еще и мед. Требовалось его в те незапамятные времена много: это был хмельной напиток. Не нынешняя «медовуха», незнамо из чего сделанная, но рядом с медом не стоявшая, а меды сыченые, ставленые и вареные. Но не о них речь, а о бортничестве – поиске и сборе меда диких пчел из бортей, дупел, где гнездились пчелы. Бортные ухожья некогда ценились намного выше других земель. Но с постепенной вырубкой лесов и распашкой лугов бортничество стало падать и превратилось в случайный промысел.

Постные дни – это не только растительная пища. Это еще и рыба, поскольку скоромной является пища от теплокровных животных. Впрочем, рыбу ели не только постами, а и в мясоед: хорошая рыба – вещь вкусная, особенно красная рыба. Нет, нет, не горбуша и кета – о такой рыбе в Европейской России и не слыхивали. Ею на Дальнем Востоке коренные жители собак кормили: ведь до открытия Транссибирской магистрали дальневосточные деликатесы, включая красную лососевую икру, были в коренной России недоступны и неизвестны. На собачках и мохнатых якутских лошадках везти скоропортящийся и довольно тяжелый продукт через перевалы сибирских хребтов и полноводные сибирские реки да по сибирскому бездорожью никому в голову не могло прийти. Да и незачем было: в ту пору и в коренных русских реках рыбы хватало с избытком. В том числе и красной рыбы, как в торговле называли благородных осетра и севрюгу, белугу, шипа и стерлядь. Это сейчас домохозяйки по бедности, невежеству и незнанию русского языка называют красной рыбой дальневосточного лосося за его красное мясо, а в ту пору «красный» значило – лучший, качественный, красивый: красный угол, красная девка, красный день, красный товар.

Самой крупной из красной рыбы была белуга, средний вес которой в торговле считался в 3 пуда. Но бывали примеры, что вылавливали белуг весом и до 80 пудов, причем из одной рыбины вынимали до 25 пудов икры. Средний вес осетра считался в 30 фунтов, но и он иногда доходил до 3–5 пудов при длине в 6–9 футов. Эта рыба шла из Каспийского моря в Волгу, в течение нескольких недель поднимаясь далеко за Нижний Новгород и даже за Кострому, стерлядь же и осетр шли до Твери. Их и там, в среднем течении Волги и ее притоках, ловили, но главный лов, конечно, шел на Северном Каспии и в низовьях Волги и Урала, особенно в волжских рукавах Ахтубе, Чагани и Бузани. Здесь собирались огромные артели рыбаков, называвшиеся ватагами. Пойманную рыбу доставляли на рыболовные плоты, устроенные на берегу и частично стоящие на сваях в виде сараев. Принятая рыба разделывалась резальщиком, икра поступала мастеру для протирки через грохот и засолки, визига – к клеевщику, а сама рыба – к солельщику. Икра была не «черная» и «красная», как в аляповато-сказочном кинофильме Никиты Михалкова, а троечная (свежепросольную икру на почтовых тройках немедленно отправляли в Москву), зернистая, салфеточная, паюсная, да еще и перестоявшаяся лопаница и подпорченная жаркая, доступные даже и нищим. Кроме того, были еще и жиротопы, которые вытапливали рыбий жир из частиковой рыбы, прежде всего из каспийско-волжской сельди-бешенки. В северной части Каспия работало до 100 тысяч сетей и свыше 50 тысяч рыбаков. А в 1880 году промысел достигал 18 миллионов пудов, в т. ч. одной сельди было поймано 7 миллионов пудов. Рыбные богатства были таковы, что в дельте Волги одним разом, бывало, вытаскивали до 40 тысяч штук лещей, 150 тысяч воблы и 200 тысяч сельди-бешенки. А ведь был еще и залом – огромная сельдь с донельзя нежным, истекавшим жиром мясом, не терпевшим перевозок, так что его ели «с душком»; нынешние едоки о заломе и не слыхивали. Главным рыботорговым центром был Царицын, куда одного судака свозилось до 45 миллионов штук в год.

Кроме десятков тысяч людей, непосредственно занимавшихся ловом и переработкой рыбы, масса народа была занята ее перевозкой. Так, крестьяне Самарской губернии перевозили рыбу с Урала по Волге. Осенью чистопольские и самарские купцы приезжали в Бугульминский уезд для словесного договора о покупке в городе Уральске коренной (соленой) и провесной (вяленой) рыбы и доставке ее в различные пункты. Возы грузились 22 пудами, преимущественно судаком и сазаном. Огромное количество ценной рыбы, прежде всего стерляди, доставлялось в крупные города и живьем. Так, в Петербург доставлялось до 25 тысяч штук стерлядей, из них 10 тысяч из Северной Двины, остальная с Волги. Волжская стерлядь редко весила более 10 фунтов; стерлядь, ловившаяся в Северной Двине и ее притоках Сухоне и Вычегде, достигала 25 фунтов. Вологодские и архангельские крестьяне ловили ее переметами и сбывали скупщикам на вес, рублей по 25 за пуд. Естественно, что в городах цены были совсем другими. Подававшаяся в петербургских ресторанах т. н. «порционная стерлядь» шла по полтора-два рубля за штуку, десятифунтовая стерлядь ценилась в 50–75 рублей, а крупная двинская продавалась любителям по 100 рублей. Теперь понятно, кто богател на выловленной крестьянами-рыбаками рыбе.

Мерные стерляди да осетры не всякому были по карману. Простой народ довольствовался простой, т. н. частиковой рыбой, во множестве ловившейся во внутренних водах России: лещами да судаками, сигами и плотвой; правда, А. П. Чехов, проехавший через всю страну до о. Сахалин, поражался тому, что в каждом станционном буфете можно найти соленую белужину под хреном и красным уксусом. Но простой народ был невзыскателен и на белужину не претендовал. А поскольку такого невзыскательного народа было великое множество, то и работавших на него рыбаков было немало. Так, в середине XIX века в Вологодской губернии жители Заболотской, Троицкой и Карачуновской волостей Кадниковского уезда в числе 2000 человек занимались рыболовством на озерах Кубенском и Кумзерском.