Майкл Спенс

Следующая конвергенция. Будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях

4. Истоки глобальной экономики

Краткая история Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) и Всемирной торговой организации (ВТО)

Зерно, из которого впоследствии проросли два основных строительных блока глобальной экономики, было посеяно сразу же по окончании Второй мировой войны, на что тогда не обратили особого внимания. После войны лидеры развитых стран решили создать иной международный порядок, скорее надеясь на построение более милосердного и открытого мира, нежели будучи уверенными в успехе подобного начинания. Вероятно, такую возможность породили ужасы войны и принесенные ею опустошения. Это был настоящий кризис. Говоря вообще, кризис – это возможность перемен, ибо кризисы ослабляют господство истеблишмента и его сопротивление. Но эти возможности не всегда используются.

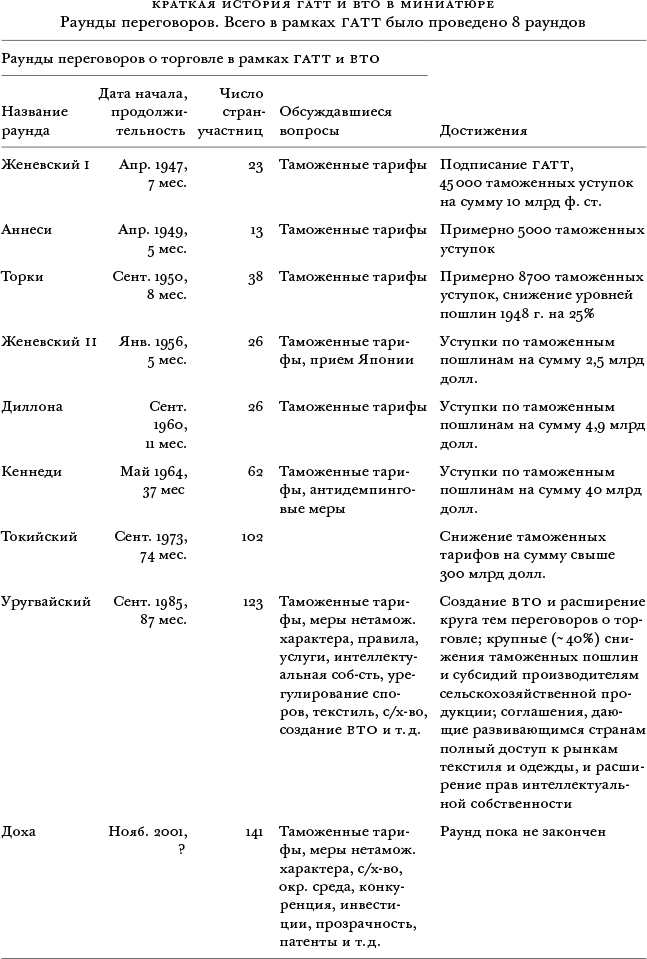

ООН была частью новой международной структуры, ответвлением которой стало Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Эту структуру создали в 1947 г. для снижения таможенных тарифов, которые являются налогами на торговые потоки и, следовательно, частично препятствуют торговле.

Таможенные тарифы можно рассматривать двояко. Будучи налогами на международные сделки, они являются источником доходов правительства страны, импортирующей товары, пусть и не очень важным. Главная цель таможенных тарифов заключается не в генерировании доходов, а, скорее, в том, чтобы делать товары иностранного производства более дорогими, чем они были бы без таможенных пошлин, и тем самым отчасти ограждать товары, произведенные собственной промышленностью, от внешней конкуренции. (Если бы целью таможенных пошлин были поступления в казну, мы, вероятно, имели бы более высокие таможенные пошлины и на экспорт. Такие таможенные пошлины существуют, но они не слишком распространены.)

Структура ГАТТ была учреждена в целях снижения таможенных барьеров. Поначалу основной акцент делался на послевоенном восстановлении индустриальных экономик, а не развивающихся стран. Однако выгоды быстро распространились на более широкую группу государств. Почти по всем показателям это начинание оказалось весьма успешным, хотя работа остается незавершенной, а риски регресса в посткризисных условиях 2010 г. довольно велики. Предполагалось, что ГАТТ станет частью общности, называемой Международной торговой организацией, создание которой так никогда и не было ратифицировано сенатом США. Поэтому она так и не возникла.

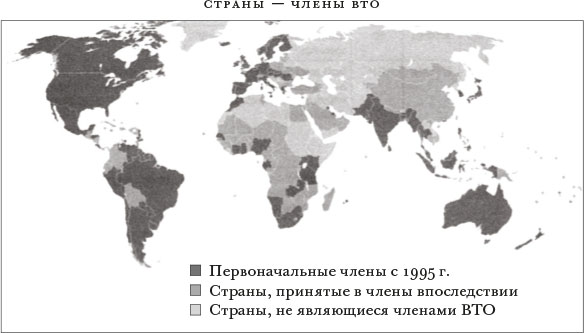

В конце концов ГАТТ в 1990-х годах превратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО). Структура ГАТТ представляла собой преимущественно клуб индустриальных стран, созданный и управляемый в их же интересах. ВТО – более широкая организация, более похожая на ООН, чем на «Большую семерку». Большинство стран мира являются членами ВТО. Этот сдвиг отражает изменения размеров, мощи и влияния некоторых развивающихся стран. Он также должен обеспечить малым и бедным странам возможность участия в процессе модификации правил, регулирующих глобальную торговлю. Широкое представительство разнообразных интересов – хорошее, в принципе, дело, которое, однако, затрудняет достижение консенсуса и, по-видимому, замедляет процесс дальнейшего снижения таможенных барьеров.

Членами ВТО являются 153 страны, а статус наблюдателей имеют еще 30 стран, по большей части дожидающихся приема в члены. Россия – крупнейшая страна, которой еще предстоит вступить в ВТО, но это положение, скорее всего, изменится в ближайшем будущем.

В настоящее время главный раунд переговоров в рамках ВТО, называемый Дохийским (по месту первого заседания в Дохе), приостановлен, и его будущее неопределенно. Предполагалось, что основной проблемой этого раунда станут потребности и интересы развивающихся стран, особенно наиболее бедных. В ходе переговоров возник вопрос, сможет ли новая структура эффективно способствовать расширению глобальной торговли. Мы вернемся к этому вопросу в третьей части книги.

Знание истории дает нам ряд преимуществ: трудно переоценить важность описываемого здесь послевоенного процесса изменения основных параметров глобальной экономики совместными усилиями, направленными на сотрудничество. ГАТТ стало началом создания того, что мы ныне называем глобальной экономикой, – некоей системы, вход в которую открыт не только для богатой одной шестой части суши, но и для остальных пяти шестых. Произошла вторая экономическая революция, катализатором которой явилось удачное сочетание таких двух факторов, как технологический прорыв в транспорте, средствах и путях сообщения и деятельность ГАТТ. Благодаря этой революции сотни миллионов человек смогли наконец почувствовать как выгоды, так и турбулентность роста. Сегодня ход и последствия второй экономической революции легче оценить, чем поначалу, и становится очевидным, что именно она формирует образ нашей жизни.

Шаг за шагом к глобальной экономике

По мере того как в послевоенном мире возникала глобальная экономика, колониальная система исчезала. Старые колонии преобразовались в новые молодые государства. Некоторым из них свойственны причудливые очертания и странное географическое положение. Не имея истории самоуправления в качестве национальных государств, новые страны боролись за экономическую самостоятельность и стабильность государственного управления. Индия создала самую большую и самую сложную в мире демократию, ставшую чудом современности. Китай обратился к коммунизму, избрал модель централизованного планирования в качестве своей экономической организации и за 29 лет проделал очень незначительный экономический путь, но, может быть, посеял в тот период зерна будущего роста, предоставив бесплатное образование большинству своих жителей. В 1978 г. Китай впечатляющим образом изменил направление своего движения и стал крупнейшей по численности населения и самой быстрорастущей страной в истории.

Никто отчетливо не понял, что в послевоенную эпоху к исполнению экономической роли, которую в течение двухсот лет играла малая часть населения планеты, вот-вот должна была присоединиться бо́льшая часть остального мира.

Последствия этой новой конвергенции фундаментальны и обширны. Цена вещей изменится. Товары и услуги, производство и предоставление которых требуют человеческого времени и человеческих усилий, станут относительно дороже, что будет неизбежным следствием возможного конечного сокращения дешевой, не полностью занятой рабочей силы в глобальной экономике. Экономические силы и стимулы, может быть, позволят сделать товары и услуги еще дешевле, выделяя больше капитала на труд и тем самым сокращая необходимые затраты труда. Но у замещения труда капиталом есть свои пределы, хотя, по мере того как технологии изменяют искусство возможного, эти пределы смещаются. Обилие не полностью занятой рабочей силы в мировой экономике в каком-то смысле замедлило пришествие трудосберегающих технологий. Но в XXI в. этому придет конец. И хотя мы по-прежнему видим дешевые товары в супермаркетах Walmart, Target и т. п., это не будет длиться бесконечно.

Промышленная революция получила удачное и точное название. Это действительно революция (длительная), имеющая много измерений. Это революция уровня жизни, сокращения бедности, роста знаний, доступа к информации, возможностей и применения достижений научной мысли к экономическим процессам производства, сообщений, здравоохранения и распределения ресурсов. Ныне все эти знания и технологии распространяются на весь мир.

Для наших детей и внуков «новый мир» стал нормой. То, что прежде было доступно лишь привилегированному меньшинству, отныне составляет часть жизни нового, имеющего высокие доходы большинства. Возможно, останется значительное число людей, которые по-прежнему будут жить в условиях низкого роста. На этой стадии мы попросту не знаем, что ждет нас впереди, но есть надежда, что рост ускорится и для них. Тем не менее по разным причинам они, как и раньше, могут сталкиваться с трудностями на пути к глобальной экономике, к процветанию и использованию все больших возможностей. Если это все же произойдет, возникнет серьезная проблема, к разговору о которой я вернусь позже.

5. Экономический рост

Почему мы заинтересованы в росте?

На самом деле люди не заботятся о росте в прямом смысле этого слова. В конце концов, это всего лишь статистика, которая описывает определенный аспект изменений. Как правило, людей большое беспокоят нематериальные вещи – нравственные ориентиры, религия, отношения с другими людьми. В сфере материального им важны шансы на продуктивную и созидательную занятость, способность быть ценными для общества, образование и здоровье – словом, все то, что создает свободу и возможность самореализации.

Рост интересен тем, что свобода и самореализация соотносятся с доходом и богатством, которые делают эту самую свободу возможной. Точнее, на свободу и самореализацию влияют уровни дохода и богатства. Между прочим, очень богатые ценят богатство больше потому, что оно подтверждает их успех – за какой-то гранью израсходовать богатство практически невозможно. В нашем мире солидное богатство – это отчасти очевидный всем признак достижений, и только потому оно считается престижным. Но большинство людей придает богатству гораздо меньшее значение. Они уверены, что материальная обеспеченность – это гарантия от неопределенности, нестабильности и периодов, когда у них «нет денег». Для многих из нас главной целью является достойный уровень дохода.

Устойчивый, долговременный быстрый рост интересен нам лишь потому, что именно такой рост позволяет повысить уровень доходов до величины, достаточной для снижения бедности и расширения возможностей быть производительными и творческими работниками. Хотя политики, инвесторы, компании и акционеры постоянно твердят об экономическом росте, в действительности же рост – это всего лишь средство достижения цели.

Есть еще одна причина, по которой рост важен для многих людей. Эта причина имеет отношение к другой почти всеобщей ценности. Большинство из нас хочет, чтобы наши дети и внуки имели более богатый выбор и лучшие возможности, чем те, что были у нас. Особенно сильно это желание в бедных странах. Судя по моему личному опыту работы в бедных странах, если их жители считают, что могут открыть для своих потомков новые возможности, они идут на совершенно необычайные жертвы. В этом смысле рост – устойчивый рост – имеет для большинства этих людей непосредственную важность.

Есть люди (и число их растет), особенно в развитых странах, которые отвергают эту систему ценностей. Они считают, что погоня за ростом и материальными богатствами зашла слишком далеко. Необузданное стремление к более высоким доходам привело к тому, что мы пренебрегаем окружающей средой и стабильностью нашего образа жизни, преувеличиваем ценность дохода и материальных богатств в ущерб счастью и создаем систему ценностей, которая ведет к бесконечной погоне за успехом, а не способствует достижению более глубокой удовлетворенности. Растет число любопытных исследований счастья, лишь подтверждающих данную точку зрения.

Дискуссия о ценностях важна. Со временем она может привести к значительному смещению наших приоритетов и к сдвигу в выборе вариантов экономической политики, чему будут способствовать климатические изменения и ухудшения условий окружающей среды. Однако в настоящий момент эти споры касаются лишь одного миллиарда людей, живущих в развитых странах. Остальное же человечество хочет нагнать этих счастливцев, и стремление это вполне оправданно. Если ваш годовой доход составляет 800 долларов, то для вас дополнительная 1000 долларов дохода, вероятно, будет иметь намного большую ценность, чем для человека с доходом в 40 000 долларов. Для бедняка увеличение дохода в процентном отношении окажется намного большим, хотя абсолютные суммы останутся одинаковыми. Еще более важно, что эта дополнительная 1000 долларов, возможно, позволит бедному человеку дать хорошее образование своим детям.

Данная асимметрия важна и является потенциальной причиной недоразумений. Нам следует приветствовать сомнения в материалистических ценностях, господствующих в развитом мире, и задаваться вопросами о выгодах и издержках автоматически исповедуемого материализма. Однако не нужно думать, что такие сомнения присущи всему человечеству или что они не зависят от конкретных условий жизни людей. Развивающийся мир определенно озабочен многими аспектами устойчивости. Но стремление жителей развивающихся стран к снижению темпов роста или к иным моделям роста будет усиливаться по мере роста их доходов и приближения этих доходов к порогу, за которым возникают возможности, ныне предоставленные меньшинству живущих в передовых странах.

Лидерство и политика

Начиная исследование и изучение роста в развивающемся мире, я думал, что предметом изучения будет преимущественно или даже исключительно экономика. Теперь же я так не считаю. Дело не в том, что движущиеся части экономического механизма не интересны или не важны для динамики роста. Вовсе нет. Они составляют важную часть истории. Но не всю историю. Остальная картина имеет большее отношение к лидерству, государственному управлению, институтам, политике и взаимодействию этих факторов и процессов с результатами функционирования экономики.

Иными словами, рост требует инвестиций, а инвестиции означают жертву, которую приносят сейчас ради будущей выгоды. Задача лидеров отчасти заключается в формировании соответствующей команды, в поиске консенсуса, лежащего в основе перспективного видения и подпираемого ростом и внушающей доверие стратегией развития. Необходимо, чтобы в реализации этой стратегии охотно приняли участие разные классы и заинтересованные лица и общности, в том числе работники, профсоюзы, предприятия и предприниматели, организации гражданского общества и семьи разного уровня доходов.

В истории ряда стран были продолжительные периоды, когда их экономика или не росла вовсе, или росла медленными темпами. Это своего рода равновесие, которое необходимо разрушить, а затем перейти к новой устойчивой модели. Очевидно, что разрушение застойной модели необязательно происходит автоматически в экономической системе в прямом смысле этого слова. Для этого требуется толчок извне, изменяющий траектории движения и ожидания участников процесса. Такой толчок обычно исходит от руководителей, лидеров и нередко случается в условиях либо близких к кризису, либо откровенно кризисных. Иногда дополнительным импульсом служат благоприятные перемены во внешних экономических условиях. И мы знаем, как эффективна может быть сила примера. Глядя на то, что происходит в других странах (благодаря телевидению и Интернету делать это стало легче), лидеры и простые люди меняют свои представления о возможном.

Люди способны пойти поистине на невероятные жертвы, если поверят в то, что в результате этих жертв их дети и внуки будут жить лучше, чем они сами. Но они не обязаны верить в то, что динамика станет действовать и что в процесс изменений и улучшений будут вовлечены все и таким образом, чтобы большие группы не остались вне этого процесса. Граждане могут не требовать, чтобы правительство было непременно народным, чтобы правил народ, но крайне важно, чтобы правительство было эффективным, чтобы его воспринимали как правительство, действующее в интересах народа.

В контексте устойчивого роста государственное управление имеет огромное значение для того, что европейцы называют «сплоченностью». Другие используют понятие «идентичность». Эти понятия не тождественны, но тесно связаны друг с другом. Более старым народам удалось в течение долгого времени выработать национализм, чувство принадлежности к определенной общности и чувство общего интереса. Национализм – это общая убежденность в том, что и в плохие времена, и во времена хорошие граждане должны быть вместе. Это чувство приводит к модели «включения» (inclusiveness), уверенности в том, что никто не останется в проигрыше и что те, кто оказывается в особенно сложном положении, будут защищены, – это и придает нации определенную прочность и устойчивость.

Мы склонны считать наличие таких чувств в контексте развивающихся стран чем-то само собой разумеющимся. Но так делать не следует. В Канаде, где я вырос, провинция Квебек время от времени помышляет отделиться от страны по сложным историческим причинам, но, в конце концов, главным образом потому, что многие жители Квебека не идентифицируют себя с англоязычным большинством и в трудные моменты считают себя гражданами второго сорта. Сходным образом, в Шотландии периодически возникают импульсы к отделению от Великобритании. Причиной Гражданской войны в США была ликвидация рабства, но в основе раскола страны на Север и Юг были остро и глубоко воспринимавшиеся различия в общих ценностях и идентичности.

Новые, молодые государства, особенно страны, которые разнородны в языковом, религиозном, этническом или племенном отношении, сталкиваются с трудностями воспитания чувства идентичности или сплоченности. Без такого чувства или в процессе его формирования эти государства сталкиваются с опасностями. Часто слишком много сил тратится на борьбу за власть и контроль над ресурсами. Такая борьба делает целеустремленное, скоординированное, требующее инвестиций и жертв движение к росту и переменам практически невозможным.

Государства Азии и Африки, возникшие после Второй мировой войны, борются с этим вызовом. Великие лидеры вроде Нельсона Манделы действительно смогли сыграть огромную роль в этом нелегком деле отчасти потому, что их моральное лидерство ускоряет формирование чувства общих ценностей, гордости за свой народ и национальной идентичности. Хотя Сингапур и мал, это многоэтническое государство. Одной из ключевых характеристик стратегии развития, которую проводили Ли Куан Ю и его коллеги, было выполнение обещания равенства и вовлечения масс в развитие, реализуемое через политику приема на работу и обеспечение доступа к образованию и государственному жилью всем гражданам, независимо от этнического происхождения.

Большинство китайцев идентифицирует себя как «хань», но эта общность создавалась в течение двух тысяч лет. Такое самоопределение – отчасти скрытый, но ценный актив, используемый в коллективных действиях и в государственном управлении. Чудо индийской демократии, возникшей после обретения Индией независимости в 1950 г., заключается в том, что при наличии крайнего разнообразия, проявляющегося во множестве аспектов (разнообразия религиозного, классового, кастового и языкового), индийцы выработали чувство гордости и национальной идентичности, которое связано с их шумной, конфликтной структурой демократии. Развитие способности к самоуправлению было и остается ключом к умению принимать непростые решения, инвестировать, а теперь и расти. Разумеется, у создания национальной и культурной идентичности есть оборотная, более темная сторона. Почти неизбежно определение «мы» одновременно порождает также подозрительное определение «они».

По мере усиления глобальной взаимосвязанности все большую важность приобретает вопрос приведения глобального государственного управления в соответствие с уровнем экономической взаимозависимости (о чем более детально мы поговорим позднее). Необходимо создать институты, которые придадут содержание стремлению к осуществлению коллективных или общих интересов. Но власть и легитимность таких институтов будет зависеть отчасти от их способности действовать справедливо и от способности людей рассматривать свои интересы как общие. Вероятно, необходимы некоторая модификация представления о «нас», преодоление национальных границ, формирование чувства полной коллективной общности интересов. Национализм, который порой способствует принятию перспективных, долгосрочных коллективных решений в рамках одной страны, может стать препятствием при решении вопросов, требующих глобального сотрудничества.

Я не говорю, что нам нужно перестать думать о себе как об итальянцах или канадцах. Все мы определяем себя по множеству характеристик, которые являются элементами нашей общей и высшей идентичности, связывающей нас друг с другом. И все же для перехода к более эффективному глобальному управлению нам необходимо дальнейшее развитие нашего чувства идентичности.

Откуда берется рост?

Отвлечемся на время от развивающихся стран и поговорим о росте в развитых странах, рост в которых мы наблюдаем на протяжении последних 250 лет. По причинам, рассмотренным выше, мы заинтересованы в росте доходов. В рыночной экономике доходы определяются производительностью труда, т. е. продукцией, произведенной работающими людьми. Эта производительность, в свою очередь, определяется квалификацией (личной и коллективной), другими формами капитала, с которыми должны работать люди (например, высокотехнологичными орудиями труда вроде компьютеров), и эффективностью институтов, контролирующих рыночную систему, в которой они функционируют, и управляющих ею.

Со временем, при росте капиталовложений, может возрасти производительность. Она может также повыситься в том случае, если рыночным стимулам разрешают действовать. Одним из наиболее очевидных примеров такого роста производительности является огромный скачок, который произошел в сельском хозяйстве Китая в 1978–1980 гг., когда крестьянам впервые разрешили продавать излишки произведенной ими продукции, т. е. то, что оставалось у крестьян после выполнения спущенных сверху заданий. Но хотя рыночные стимулы повышают эффективность и доходы, они не вызывают постоянного изменения эффективности и доходов. Аналогичным образом у повышения производительности труда посредством простого увеличения капиталовложений есть пределы. Отдача от капиталовложений, в конце концов, снижается. Но со времен начала промышленной революции доходы и производительность продолжают расти. Возникает очевидный вопрос: откуда берется этот рост?

Короткий ответ таков: рост генерируют инновации.

Инновации, которые иногда называют техническим прогрессом, со временем увеличивают производительный потенциал экономики. Это означает, что при равных затратах капитала, труда, сырья и энергии можно производить больше продукции или более ценную продукцию. Можно также представить это как сокращение стоимости производства определенного объема продукции. Некоторые технологии сберегают труд (например, ликвидируют ручную обработку информации, заменяя ее объединенными в сети компьютерами и современными информационными технологиями). Другие технологии сберегают главным образом капитал. Хорошим примером таких технологий является мобильный телефон. Мобильная телефонная связь требует намного меньших затрат, чем прокладка наземной линии связи для создания работающей телефонной сети. Позднее мы увидим, что мобильная телефонная связь оказала глубочайшее воздействие, приведя к сокращению разрыва между развитыми и развивающимися странами в информационных технологиях и технологиях связи. Некоторые технологические прорывы вполне нейтральны: они обеспечивают пропорциональное сбережение всех факторов производства.

Некоторым читателям, должно быть, известно выражение «совокупная производительность факторов производства». В переводе на обычный язык это выражение означает, насколько производительны могут быть люди при данных факторах производства.

Когда в функционировании рыночной экономики изменяется совокупная производительность факторов, это является преимущественно результатом инноваций, технического прогресса. Или же (и этот момент важен для развивающихся стран) совокупная производительность факторов может изменяться в тех случаях, когда уже существующие (скажем, в развитых странах) технологии и знания приобретаются, передаются и используются в новых условиях. Именно это и происходит в развивающихся странах. Технологии, навыки и знания существующие в основном в развитых странах, импортируются в развивающиеся. Это сказывается как на потенциальном выпуске, так и на производительности. Такова основная причина того, что развивающиеся страны могут расти очень высокими по сравнению с передовыми странами темпами.

Инновации – это новые знания, которые применяют для увеличения добавочной стоимости при создании новых продуктов, для создания новых методов и приемов производства или для снижения издержек производства. Это не гром среди ясного неба, не чудо. Это то, что надо создать. Современная теория роста в значительной мере посвящена сделанному в точных выражениях объяснению того, каковы экономические стимулы к инновациям и как работает эта динамика. Такое явление называют теорией эндогенного роста потому, что целью является встраивание технического прогресса в динамическую модель таким образом, чтобы технологические основы экономики были объяснены как часть функционирования экономики, а не как нечто появляющееся откуда-то извне экономической системы.

Открытия, сделанные в рамках этой концепции, уточняют более старую, но могущественную теорию созидательного разрушения, разработанную Йозефом Шумпетером. Инновации дают новатору (или фирме, которая приобретает инновацию) некое рыночное преимущество с точки зрения издержек или дифференциации продукции. Использование такого преимущества генерирует постоянно возрастающий поток прибылей, который является вознаграждением за затраты или инвестиционные расходы на создание новшества. Но это рыночное преимущество преходяще. Проще говоря, оно действует до тех пор, пока не появится новое открытие, которое вытеснит прежнее. Это – стадия «разрушения». И это важно, потому что представляет собой оборотную сторону рыночной отдачи, получаемой на инновации. Технологические инновации создают и уничтожают стоимость. Но если они происходят, баланс позитивен.

Динамика инноваций и роста производительности вполне легко прослеживается. На рынок выходят новые компании и новые продукты, вытесняющие устаревших производителей. Бывает, что какая-нибудь компания одновременно выступает в обоих качествах, т. е. предлагает новые продукты, которые вытесняют какие-то из производимых ею же товаров. Можно задасться вопросом: зачем фирма может делать нечто подобное? Ответ кроется в потенциальной конкуренции. Некоторые существующие или, возможно, новые фирмы намерены производить новые продукты. Если компания, о которой идет речь, в любом случае понесет потери, она может также попытаться извлечь выгоды из нового продукта, даже если чистое увеличение прибыли такой компанией меньше того, которое получила бы новая компания.

Этот процесс прихода на рынок новых игроков и выхода с него прежних, появления новых продуктов и вытеснения старых – микроэкономический двигатель роста. На результат процесса оказывают влияние и дополнительные факторы. Например, компания, проводящая успешные инновации, будет, вероятно, расширяться и сможет извлекать дополнительные выгоды из больших масштабов своей деятельности. Во многих отраслях средние издержки производства обычно снижаются по мере увеличения размеров компаний из-за наличия постоянных расходов. Компании, только что появившейся на рынке, готовой предложить новую технологию или новый продукт, может быть труднее войти в рынок. Ее приход поднимает планку успешных инноваций чуть выше. Подобные более статичные дополнительные факторы могут оказать краткосрочное влияние на производство и рост, но фундаментальную динамику определяет то, что можно назвать «конкурентными инновациями».

Впрочем, с инновациями связано нечто большее, чем экономические стимулы и временные рыночные преимущества. Прогресс науки, техники, общественных дисциплин и теории управления предшествует экономическому росту и делает этот рост возможным. Экономические стимулы лишь отчасти движут созданием расширяющейся базы научных знаний. Важную роль в этом процессе играет человеческая любознательность, которая является очень мощной (и по большей части неэкономической) силой.

Стремление к научному прогрессу, усиленное стремлением к признанию и уважению, также было и остается могущественным человеческим мотивом. Во Флоренции эпохи Возрождения богатые люди финансировали крупные художественные и архитектурные проекты. Многие из этих проектов были связаны с католической церковью, конкретными храмами и соборами. В сущности, это была удивительная система, благодаря которой возникло великое искусство: художники получали за свою работу вознаграждения, и репутация, а вслед за ней и власть некоторых мастеров на рынке росли; богатые семейства получали возможности сообщить миру о своем богатстве и благочестии, а церковь имела великолепную машину по сбору средств[1].

В данном случае мы имеем пример соединения чисто экономической мотивации с мотивацией других типов, соединения, которое создало мощный двигатель. Возможным современным аналогом этой машины времен Возрождения является финансирование научных исследований государством. Созданная в США после Второй мировой войны система государственной поддержки науки оказалась весьма успешной, и многие страны копировали ее. Одна из главных особенностей этой системы заключается в строгом соблюдении нормы, согласно которой результаты исследований совершенно не защищены правами собственности. Предполагается, что полученные в результате финансируемых государством исследований знания абсолютно доступны всем в мире. Молодым специалистам внушают этот идеал во время обучения в аспирантуре. Этот идеал универсален. Он в большинстве случаев исключает прямую экономическую выгоду, поскольку не оставляет ничего, что было бы защищено правами собственности.

Однако, чтобы люди, инвестирующие в новые технологии, могли получать прибыль, что-то все же должно быть защищено правами собственности. И поэтому далее в дело вступают предприниматели и частный сектор. Опираясь на общие знания, частные предприятия инвестируют в превращение знаний в технологии и продукты. На данной стадии на первое место выходят преимущественно экономические стимулы.

Стремление к признанию и инновациям сохраняет свою силу даже в сфере разработки товаров и технологий. Это стремление можно заметить в разработках продуктов на основе открытых источников информации, где главную роль играют креативность и признание (а возможно, и последующие материальные возможности).

Людям так же нравится творить новое и полезное для общества ради признания, как и ради чисто денежного вознаграждения. В современную эпоху экономики Запада многое извлекли из этого могущественного человеческого импульса, предоставив ему инструменты и другие крайне важные ресурсы, позволившие ему действовать. Образование на всех уровнях, инвестиции в фундаментальную науку, технические разработки и биомедицинские науки, доступ к финансированию и множество других механизмов привели к взаимной притирке экономических и общественных интересов, с одной стороны, и большей части основных человеческих мотивов – с другой. Теперь эта модель получает все большее распространение в мире[2].