Майкл Спенс

Следующая конвергенция. Будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях

Параллельное развитие: предпосылки малых шагов

Экономический рост всегда идет параллельно с развитием политических, правовых и регулирующих институтов. Можно представить, как этот параллелизм проявляется на национальном, субнациональном и международном уровнях. Это постоянный процесс, в котором прирост экономического потенциала и растущая эффективность правительства дополняют друг друга.

Много чернил было исписано в спорах о том, что чему предшествует – институциональное развитие рыночной динамике или наоборот. Правильный ответ на этот вопрос таков: и то и другое. Или ни то и ни другое.

Большинству из нас свойственно рассуждать логически, и, по меньшей мере, какое-то время эти рассуждения линейны. Логика предполагает, что мы мыслим в категориях предпосылок, примерно так: сначала необходимо нечто, а затем можно достичь чего-то другого. Сначала надо иметь четко определенные и защищенные права собственности, а затем уже можно инвестировать и расти.

Но в действительности, когда дело касается роста и эффективного управления, процесс развивается иначе. Или, пожалуй что и так, но движение идет малыми шагами и с помощью позитивной обратной связи, положительных реакций. Таким образом, на расстоянии кажется, что это плавный параллельный процесс. На самом же деле происходят миллионы мелких позитивных взаимодействий и ответных реакций. Увеличивается финансирование образования, эффективность образования возрастает, человеческий капитал приумножается, отдача от инвестиций в частном секторе растет, приток прямых иностранных инвестиций расширяется, налоговые сборы и поступления в государственную казну растут, увеличиваются инвестиции в инфраструктуру и в образование. Проследить все взаимодействия и мультипликаторы невозможно. Небольшие улучшения и постепенный долгосрочный прогресс с течением времени обеспечивают поступательное развитие. Образование становится более доступным и со временем совершенствует человеческий капитал, что, в свою очередь, ведет к повышению квалификации, улучшению управления и расширению возможностей государства. Бо́льшая конкурентоспособность открывает дверь в глобальную экономику, побочным эффектом чего становится ускорение передачи знаний, увеличение доходов и инвестиций, в том числе в образовательные институты.

Разумеется, обратная связь не всегда бывает только положительной. Увеличение спроса на рабочую силу может само по себе повысить цену на нее (что хорошо), но снизить доходность инвестиций, а следовательно, и уровень инвестиций, что может замедлить темпы роста.

Размышления в этом русле оказываются важными. Индии предстоит построить огромное количество инфраструктурных объектов, и индийским политикам об этом известно. Знают об этом и все, кто посетил Индию. Эта страна развивается размеренными темпами, особенно в последние годы, но создание современной инфраструктуры займет очень много времени. Однако ситуация с инфраструктурой в Индии меркнет по сравнению с аналогичной ситуацией в Китае. Нет сомнений в том, что инфраструктура Китая способствует росту китайской экономики. И все же за последнее десятилетие темпы роста в Индии ускорились и достигли высоких показателей. Возникает вопрос: должна ли Индия ликвидировать отставание в развитии своей инфраструктуры для того, чтобы расти китайскими темпами? Интуиция подсказывает, что должна, но правильный ответ на этот вопрос отрицательный.

Индия может расти при условии достаточно быстрого развития своего образовательного потенциала и инфраструктуры. Чтобы понять это, отмечу, что 15 лет назад инфраструктура Китая походила на нынешнюю инфраструктуру Индии, но даже тогда темпы роста в Китае составляли 9,5 %. Если кто-то думает, что столь значительный разрыв необходимо ликвидировать ради создания возможностей для роста, то такая цель кажется недосягаемой. Попытки достичь недосягаемого могут привести к своеобразному параличу. И рост замедлит именно этот паралич, а не сам разрыв.

Вывод таков: в динамичных условиях поиск причин изменений может быть трудным делом. В модели, описывающие эти процессы, входят переменные двух видов. Набор переменных одного вида задан моделью и находится внутри системы (в экономике переменные такого рода называют «эндогенными»), а комплекс переменных другого рода задают внешние, лежащие вне системы условия (такие переменные в экономике называют «экзогенными»). Если говорить об эндогенных переменных, каждая из них, более или менее, «вызывает» все прочее. Это значит, что эндогенные переменные совместно обусловлены. Рассуждения о том, что вызывает те или иные подвижки, на самом деле не имеют особого смысла, если модель не обладает редко встречающейся «треугольной» структурой.

А что сказать об экзогенных (т. е. лежащих вне системы) переменных? Естественно рассматривать экзогенные переменные как причины или, в контексте роста, как необходимые условия. Эти экзогенные по отношению к экономике переменные описывают такие факторы, как государственная политика, инвестиции в общественном секторе и внешние условия, существующие в глобальной экономике. Иногда экзогенные переменные и неограниченные варианты выбора рассматриваются как одно и то же, но при всем том они не тождественны друг другу.

Модели – это конструкции, логические построения, упрощения, созданные для того, чтобы рассортировать важные силы и взаимодействия. Что считать экзогенным, а что эндогенным – это вопрос выбора. Коллеги, занимающиеся политической экономией, увлеченно делают эндогенными переменные, традиционно считавшиеся экзогенными, политическими. Важно понять, что экономические результаты оказывают влияние и ограничивают варианты политики и действий правительства и наоборот. Это исключительно важная работа, помогающая нам понять взаимодействие политики, экономики и коллективного выбора. В процессе этой работы переменные, традиционно считавшиеся экзогенными по отношению к модели, превращаются в эндогенные.

Что, разумеется, возвращает нас к проблеме обнаружения причин и исходных точек.

На самом деле, в вопросе о том, как запускается эта усиливающаяся динамика положительного роста и почему эта динамика иногда не запускается, есть некоторая загадка. Мы еще вернемся к нему во второй части книги.

6. Общие вопросы развивающегося мира и глобальной экономики

Развивающийся мир громаден и разнообразен. Он сбивает с толку. Некоторые страны огромны, а некоторые малы. Одни стремительно растут, а в других ускорение только-только началось или же такие страны переживают экономический застой. Если в разговоре с жителями передовых стран упомянуть о развивающемся мире, одни представят какую-нибудь бедную африканскую страну, население которой страдает от СПИДА и других болезней, а другие подумают о проблемах государственного управления, обострение которых время от времени приводит к вооруженным конфликтам.

Третьи подумают о странах Латинской Америки с их более высокими доходами, намного большей степенью социального неравенства, фавелами и проблемами, связанными с наркотиками, с которыми борются правительства латиноамериканских стран. Четвертые подумают о динамичном, быстром росте экономик Восточной Азии (этим людям стоит почитать истории об «азиатских тиграх» и растущей мощи Китая и Азии). Многих озадачивает очевидный конфликт между ускоряющимся ростом и растущими ожиданиями индийцев и нищетой сельских районов Индии.

Развивающийся мир – это мозаика. Неудивительно, что свести все фрагменты воедино трудно.

Иностранная помощь и рост

Когда на Западе речь заходит о развивающихся странах, основное внимание уделяют помощи, которую им предоставляют страны передовые. Известны дебаты, развернувшиеся между Джеффри Саксом и Уильямом Истерли по вопросу того, приносит ли эта помощь больше пользы или вреда. Сакс утверждает, что существует ловушка низких доходов, из которой бедные страны могут вырваться благодаря соответствующим внешним инвестициям. Истерли указывает на то, что взаимосвязь между помощью и результатами, измеряемыми экономической эффективностью, в лучшем случае слаба и что помощь порождает зависимость, подрывает опору на собственные силы и препятствует реформам государственного управления.

Справедливости ради отмечу, что участники этих споров соглашаются вывести за рамки дебатов гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях, которую оказывают в случае голода, конфликтов и эпидемий. Цель такой помощи заключается преимущественно в защите людей, и такая помощь ни коей мере не претендует на то, чтобы оказывать влияние на развитие и рост. Если же упомянутое влияние и есть, то оно проявляется в самой косвенной форме. Дебаты идут о помощи в развитии, т. е. о помощи, которая предназначена для повышения эффективности экономики развивающихся стран и для первоначального толчка к росту.

Хотя проблема помощи вызывает интерес на Западе, помощь – это нечто вроде маневра, отвлекающего от рассмотрения вопросов с позиций роста и развития. Сравнительно малую часть роста, происходившего после Второй мировой войны, можно объяснить иностранной помощью. Открытая глобальная торговая система и относительно свободные потоки прямых иностранных инвестиций и трансграничной передачи знаний – значительно более важные движущие силы роста развивающихся стран.

До недавнего времени дискуссии о развивающемся мире на Западе, как правило, касались не столько внутренней динамики и вызовов развития, сколько вопросов взаимодействия развитых стран с развивающимися, в какой бы форме и в какой бы сфере оно ни происходило – в сфере помощи, миграции рабочих мест и людей или просто инвестиционных потоков. Неявной посылкой этой дискуссии, по-видимому, является предположение о том, что эти внешние взаимодействия служат главными катализаторами перемен.

Такой подход к проблеме неполон и несколько отдает самолюбованием. Я не говорю, что внешние связи с развитыми странами и их институтами не имеют отношения к росту и развитию. Но внешние катализаторы вступают во взаимодействие со сложной внутренней динамикой, элементы которой необходимы для полноты картины.

Вопросы, задаваемые мне во время путешествий по миру, отражают сбивающую с толку природу мозаики, о которой идет речь.

Где создается доход в глобальной экономике?

Большая часть дохода в глобальной экономике сосредоточена в группе стран, известной под названием «Большая двадцатка», может быть, чуть-чуть расширенной за счет крупных стран, которые пока не входят в этот клуб. В состав G20 входят развитые страны Евросоюза, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Эта группа включает также большинство крупных развивающихся стран – Южную Корею (доходы в которой ныне приближаются к доходам развитых стран), страны БРИК (Бразилию, Россию, Индию и Китай), а также Аргентину, Южную Африку, Турцию, Индонезию и Саудовскую Аравию[3]. Системно важны Мексика, Египет и Нигерия, но они не входят в группу. Со временем они будут, вероятно, включены в ее состав.

На страны «Большой двадцатки» приходится от 85 до 90 % совокупного глобального дохода. В этих странах проживает примерно две трети населения мира. «Большая двадцатка», в прошлом пребывавшая в относительной тени, стала играть важную роль в результате финансового и экономического кризиса 2008–2009 гг. Причина этого возвышения вполне проста: лидеры, политики и наблюдатели осознали, что эффективное управление глобальной экономикой требует привлечения системно важных стран. Сдвиг от «Большой семерки» или «Большой восьмерки», группы развитых стран (в работе этого клуба частично принимала участие Россия) к «Большой двадцатке» произошел буквально мгновенно и практически без дебатов и разногласий. Остальной развивающийся мир рассматривает «Большую двадцатку» как группу заговорщиков и обеспокоен тем, что его интересы не будут должным образом учтены. Но то же самое справедливо и в отношении «Большой семерки». Удивительно, что может сделать кризис, устранивший препятствия и изменивший старые шаблоны мышления и взаимодействия.

На протяжении большей части послевоенного периода международные экономические приоритеты определяла «Большая семерка», а глобальной экономической и финансовой системами управляли институты, в которых господствовали развитые страны. Этот мир остался в прошлом. Однако новые институты не появляются единомоментно из ниоткуда, их создание требует времени. Таким образом, ныне мы находимся на территории, карты которой у нас нет, и при этом мы – на середине серьезного перехода в глобальном государственном управлении. На этом пути весьма велика вероятность ошибочных шагов и рытвин. Подверженность резким колебаниям и всплески нестабильности, которые мы испытываем после 2008 г., принято считать аберрациями, идеальным штормом, который случается раз в 100 лет. По-моему, эти явления были скорее сигналами или предвестниками продолжительного периода возможной волатильности и изменений, управление которыми станет вызовом и испытанием модели конвергенции роста, преобладавшей на протяжении последних 50–60 лет.

А что происходит с остальным миром? В мире 223 страны. Примерно в 200 странах, не входящих в «Большую двадцатку», проживает более трети населения Земли (около 2,2 миллиарда человек). Таким образом, в среднем в каждой из этих сравнительно малых стран проживает 11 миллионов человек, и на эти страны приходится менее 15 % мирового дохода. Конечно, есть исключения, но в среднем эти страны бедны. Население примерно 75 из этих 200 стран менее 2 миллионов человек. Это очень мелкие страны, и это усиливает их экономическую уязвимость во многих отношениях.

Если говорить о доходе на душу населения, то в «Большой двадцатке» он составляет около 10 тысяч долларов и стремительно растет. В остальных странах средний доход на душу населения составляет около 3300 долларов и растет намного медленнее. В обеих группах существуют значительные различия доходов.

На развитые страны (15 % упоминавшихся ранее стран), в которых в общей сложности проживает примерно один миллиард человек, приходится около 63 % совокупного дохода. На долю еще 3,2 миллиарда человек, проживающих в остальных странах «Большой двадцатки», приходится 20–25 % дохода. На долю 200 стран, не входящих в «Большую двадцатку», приходится 15 % дохода, а может, и того меньше. Очевидно, что значительный разрыв, возникший в первые 200 лет промышленной революции, далеко не преодолен.

Нищета в развивающихся экономиках?

Разные страны имеют очень разные определения бедности, разработанные для того, чтобы выявлять относительно обездоленных членов обществ. Но в целях развития и международных сравнений необходим абсолютный стандарт. Как принято считать, такой стандарт не превышает 1–2 долларов в день в расчете на душу населения.

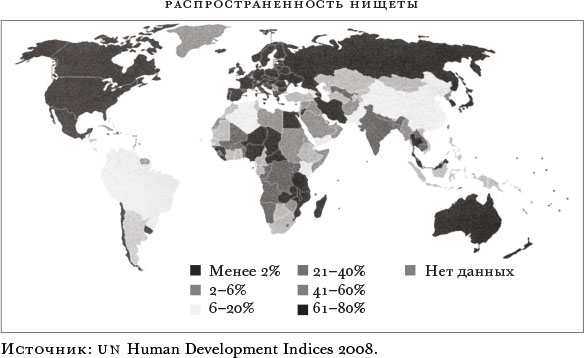

Ниже приведена построенная на основании стандарта «доллар в день» карта распространенности нищеты в мире.

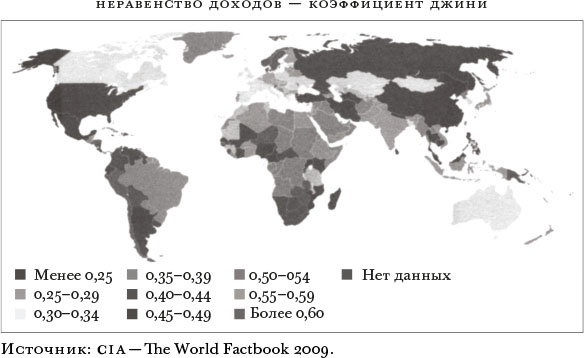

В развитых странах число бедняков невелико. Вообще, по мере роста и в его результате бедность сокращается, но на темпы ее сокращения влияет распределение доходов. В Латинской Америке и Африке наблюдаются самые высокие уровни неравенства доходов. Таким образом, бедность в этих странах по отношению к доходам обычно бывает выше. Но в действительности дела могут обстоять несколько сложнее. В очень бедных странах, где бедны все, измеримое неравенство доходов будет ниже. Затем, при условии роста, это неравенство начинает увеличиваться, поскольку в результате динамики роста доходы растут неравномерно.

Очевидно, что в странах с очень низкими доходами ключевым средством сокращения бедности является рост. Это совершенно очевидно в Азии, где быстрый рост привел к быстрому сокращению бедности. Та же иллюстрация, описывающая ситуацию двадцатипятилетней давности, имела бы намного больше темных пятен глубокой бедности на азиатском континенте.

Сравнительно много индийцев живет в бедности, поскольку ускорение экономического роста в Индии началось позднее. Ожидается, что доля бедных в Индии резко сократится в результате высоких темпов роста индийской экономики. Но вследствие огромной численности населения в этой стране по-прежнему сохраняется высокая концентрация бедности. Вспомните о том, что население Индии вдвое больше населения всей Африки южнее Сахары. Несмотря на высокие темпы роста, индийские граждане, особенно бедные, и индийские политики по-прежнему озабочены проблемой охвата населения ростом и его последствиями, т. е. обеспечением достаточно справедливого распределения роста, особенно в аграрном секторе (70 % населения Индии по-прежнему проживают в сельской местности).

Самую глубокую озабоченность вызывает нищета в бедных странах, которые страдают от отсутствия роста. Бедные, живущие в этих странах, образуют группу, которую Пол Коллиер называет «низшим миллиардом». В данном случае дело не только в нищете этих стран. Это крайне важное испытание правильности предположения о том, что наши внуки будут жить лучше, чем мы, и на примере нищеты очень бедных стран подобное предположение оказывается несостоятельным. Отсутствие роста и условий, делающих рост возможным, способствует тому, что сохранение нищеты становится вполне вероятным исходом.

Хотя рост – главный фактор сокращения бедности (а отсутствие роста – главное объяснение сохранения бедности), есть и другие важные факторы. В их числе – отсутствие доступа к основным услугам и системам, действующее как серьезный механизм исключения. В перечне таких помех одно из первых мест занимает отсутствие качественного образования. Примерно такие же места занимают вопросы, связанные с правами собственности, и ограниченный доступ к кредитам и финансовым услугам или полное отсутствие такого доступа. Последние из упомянутых препятствий серьезно мешают способности бедных сберегать и инвестировать, создавать предприятия или расширять их. Недостаточные инвестиции в инфраструктуру и в необходимые ей технологии в государственном секторе способствуют также устойчивому отставанию роста производительности в сельском хозяйстве многих стран, в которых сосредоточены бедные.

Глобальная нищета – явление преимущественно сельское. В известных случаях снижение бедности является результатом роста и урбанизации, которые приводят к сокращению сельского населения, сокращению избыточной рабочей силы в сельском хозяйстве и в конечном счете к росту производительности сельского хозяйства.

Однако есть и отклонения от этой модели. В значительной части Латинской Америки темпы урбанизации обгоняют темпы роста производительной занятости. В результате нищета сконцентрирована не столько в сельских районах, из которых произошел существенный отток населения, сколько в городских трущобах.

Насколько велика экономика Китая?

В настоящее время экономика Китая составляет чуть менее 35 % экономики США или Евросоюза, двух крупнейших экономик мира. По величине экономика Китая вот-вот потеснит экономику Японии со второго места в мире. Экономики Евросоюза и США сходны по размерам, и на долю каждой из них приходится чуть менее 22 % производства мировой экономики. Если предположить, что экономика Китая будет развиваться нынешними темпами, то она достигнет размеров экономик Евросоюза или США через 10–15 лет. Население Китая превосходит население США в 4 раза, так что доход на душу населения в Китае после того, как китайская экономика нагонит экономику США, будет примерно в 4 раза меньше, чем тот же показатель в США. Для того чтобы достичь уровня дохода, характерного для передовых стран, Китаю потребуется еще 15 лет, а если темпы роста китайской экономики замедлятся, то еще больше времени.

Один поразительный аспект этих расчетов заключается в том, что Китай превратится в крупную экономическую державу (кто-то может сказать, что это уже произошло) в момент, когда доход на душу населения в Китае будет довольно низким. Ранее такого не происходило потому, что ни одна страна со столь большим населением не развивалась такими головокружительными темпами. Китай оказывает глобальное воздействие и должен теперь также отвечать за поддержание стабильности мировой экономической системы, хотя по меркам развитых стран уровни доходов в Китае все еще низки. Наиболее развитые страны имеют роскошь и значительно большее время позволяют себе сосредоточиваться на собственном росте и развитии. Следовательно, Китай столкнется со значительными трудностями в сбалансировании внутреннего роста и развития со своей растущей международной мощью, своим усиливающимся влиянием в мире и своими растущими глобальными обязательствами. Это создает в Китае сильную внутреннюю напряженность, которая осложняет управление глобальной экономикой. В четвертой части книги я вернусь к этим проблемам.

Какое место занимает Индия по отношению к Китаю?

Рост Индии ускорился позднее, чем в Китае, и был скорее постепенным, чем стремительным. Рост Китая резко подскочил в конце 1970-х годов, а ускорение роста Индии началось в конце 1980-х. Если предположить, что достигнутые в последнее время, или подобные им, высокие темпы роста (не менее 9 % в год) сохранятся и в Китае, и в Индии, то в настоящее время Индия отстает от Китая примерно на 14 лет. Доход на душу населения в Индии ныне составляет около трети дохода на душу населения в Китае. Сокращение нищеты, произошедшее в Китае, в Индии зашло не так далеко. Но ситуация изменится. В течение ближайших 15 лет в Индии произойдет массированное сокращение бедности. Но в течение этого четырнадцатилетнего периода Индия должна воспроизводить модель роста, которую мы наблюдаем в Китае.

Есть одна существенная оговорка. В Китае и Индии разные темпы прироста численности населения. За последние 5 лет население Индии увеличивалось на 1,4 % в год, а тот же показатель в Китае равен 0,6 %. Более медленный прирост населения в Китае отражает принятую в этой стране политику «одна семья – один ребенок», действующую преимущественно в городах и современном секторе экономики. Эта разница в 1 % ежегодного прироста населения является причиной того, что доход на душу населения в Индии отклоняется от общей модели роста на тот же 1 %. Население Китая старше населения Индии (в сущности, в Китае быстро идет процесс старения населения), и в результате разрыв может возрасти. Более высокие темпы роста населения в Индии по сравнению с Китаем будут оказывать небольшое негативное воздействие на рост дохода на душу населения в Индии.

С другой стороны, по мере роста доходов и благодаря образованию, расширению возможностей трудоустройства и усилению власти женщин рождаемость обнаруживает тенденцию к снижению. Например, в Мексике коэффициент рождаемости стремительно снижается по мере развития экономики. Таким образом, вероятно, что по мере того, как Индия будет богатеть, темпы прироста ее населения снизятся, что вызовет ускорение роста личных доходов.

На долю Китая и Индии, вместе взятых, приходится около 8–9 % мирового ВВП. Со временем эта доля возрастет. В этих двух странах проживает около 40 % населения мира (население Китая – 1,3 миллиарда человек, Индии – 1,2 миллиарда человек).

Таким образом, можно сделать вывод, что в Китае и Индии проживает примерно 60 % населения «Большой двадцатки». Через несколько десятилетий доходы этих стран-гигантов сравняются с доходами в развитых странах. В это время (скажем, в середине XXI в.) Китай и Индия будут производить одинаковый объем продукции и на их долю будет приходиться почти 60 % дохода передовых стран мира. К тому времени на долю США и Европы будет приходиться примерно по 10 % совокупного дохода развитых стран. В настоящее время на долю Евросоюза и США, вместе взятых, приходится около 60 % дохода «Большой двадцатки». Размеры и, возможно, роли США и Евросоюза, с одной стороны, и Китая и Индии – с другой, поменяются. Как этот сдвиг скажется на поведении глобальной экономики и управлении ею, заранее знать невозможно. Но в смысле распределения экономической мощи мир будущего будет совсем другим.