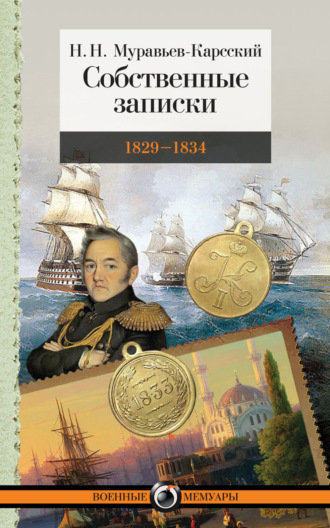

Н. Н. Муравьев-Карсский

Собственные записки. 1829–1834

Мне нечего было опасаться, чтобы Бурцов мне не содействовал. Другой бы отдельный начальник, может быть, опираясь на содержание бумаг, получаемых от Паскевича, и уклонился бы к Ахалцыху, оставив меня одного; но Бурцов знал меня, я знал его, и мы взаимно были слишком уверены друг в друге, чтобы малейшее сомнение могло на нас подействовать, и мы решительно оставляли без внимания все подобные наставления, стремясь только к одной цели – встретить и разбить неприятеля.

Мы брали на себя и ответственность в случае неудачи, ибо Паскевич, опираясь на свои повеления, мог бы всегда обвинить нас. Мы сие знали; но, движимые чувством обязанности своей, ни минуты не колебались и шли каждый со своей стороны вперед.

Сергеев с казаками и мусульманским полком несколько опередил меня и, остановившись у подошвы Улгара, послал спросить меня, что ему было делать. Кавалерии, в самом деле, нечего было делать в сей теснине; а потому я приказал батальону 40-го егерского полка, шедшему с двумя горными единорогами впереди, оставив после спуска с Улгара дорогу, подняться прямо на отрог, отделявший меня от сражавшихся, и по открытии неприятеля немедленно начать действия из своих орудий; ибо я предполагал, что турки, заняв ущелье и атакуя Бурцова, должны были тотчас находиться за сим отрогом, обращая к нам свой тыл. Становилось уже темно.

Находившийся при мне Генерального штаба подпоручик Ковалевский отпросился у меня вперед, дабы осмотреть с вершины отрога неприятеля. Ковалевский был храбрый офицер, но молодой, неопытный, ветреный и неосновательный. Он поскакал вперед и, возвратившись, донес мне, что неприятеля на нашем берегу реки не было и что под отрогом находился не неприятель, а наша пехота, которая перестреливалась с турками через реку; почему я и рассудил, что труды егерей, подымавших в гору свои два единорога, будут совсем напрасны и послал их вернуть назад почти в то время как они уже достигали самой вершины отрога. Я послал также остановить Фридрикса, посланного мною также с сильной колонной пехоты по дороге карнизом. Колонна эта должна была показаться в тылу у турок в то самое время, как майор Забродский с егерями выстроился бы на горе и открыл бы по неприятелю огонь. Егерям я приказал вернуться назад и идти также по обыкновенной дороге, а Фридриксу сделать через реку налево два пушечных выстрела, дабы дать о себе знать сражавшимся и ободрить наших.

Вместе с сими выстрелами и турки узнали о моем приближении. Они бросили Гофмана, которого крепко теснили, переправились в беспорядке через реку и побежали к своему лагерю в гору, толпясь в тесных местах. Ночь уже почти совсем пала, но сие мне еще было видно. Дабы захватить у них нескольких человек в плен, я немедленно приказал Сергееву с казаками переправиться через реку и преследовать их, но, к удивлению моему, встретил с его стороны возражения о невозможностях и затруднениях. В таких случаях настаивать не должно, ибо дух начальника, сообщаясь подчиненным, не производит ничего путного; а потому и оставил я Сергеева в покое, а на его место послал для сего Мещерякова с мусульманским полком. Мещеряков с татарами бросился, перешел реку и стал подниматься в гору; но было уже совершенно темно, и татары, опасаясь в теснинах встретиться с отчаянной толпой пеших людей, не пошли далее и вернулись назад.

Бой уже совсем прекратился, люди устали, а потому я решился в сию ночь не переправляться более через реку, а открыть сообщение с Бурцовым и переночевать, взяв все нужные меры для узнания о неприятеле и для атаки его на другой день.

Стянув отряд свой на высоты, противолежащие турецкому лагерю, я отправился с батальоном 40-го егерского полка и двумя горными единорогами по дороге для отыскания Бурцова и, завернувши по карнизу за отрог, приехал к передовому отряду Бурцова, состоявшему под командой подполковника Гофмана, который уже раскладывал свои огни. Отряд сей состоял из нескольких рот Херсонского гренадерского полка и нескольких орудий, к коим и сам Бурцов только что прибыл с двумя сотнями казаков и храбрым войсковым старшиной Студеникиным. Мы весьма много порадовались сей встрече и, дружески обнявшись, сообщили друг другу о силах и действиях своих.

Бурцов находился в экспедиции в Ковблиянском санджаке, когда он получил мое повеление идти к Цурцхабу. Отважная экспедиция сия была им предпринята, можно сказать, с необдуманной смелостью, ибо он вдался в ужасные теснины, не видал нигде неприятеля, шедши туда и на обратном пути своем, потерял несколько человек от вооруженных жителей, которые оставили деревни свои и стреляли по нему с гор и утесов в глубину теснины; но Бурцов скучал под Ахалцыхом от бездействия и, не видя нигде неприятеля, предпринял сию экспедицию, дабы, хотя где-нибудь подраться. Узнавши о собрании неприятеля близ Цурцхаба, он поспешил возвратиться, дабы вступить в Поцховское ущелье, и, желая скорее исполнить мое намерение, он послал повеление Гофману с несколькими ротами Херсонского полка немедленно идти к Цурцхабу на присоединение ко мне.

Авангард сей шел с совершенной беспечностью, ибо Гофман не показывал никогда ни большой деятельности, ни заботливости. Подходя к Дигуру, отряд сей был открыт турками, которые выбежали из своего лагеря, спустились с горы и переняли дорогу Гофману. Началась перестрелка, и вскоре турецкая конница с яростью бросилась атаковать в голове шедшую роту, несколько отделившуюся от прочих. Гренадеры свернулись в кружок, и ружейный огонь их на самом близком расстоянии остановил неприятеля, из толпы коего, однако же, байрактар, или знаменщик, пробил первый ряд и, вскочив в кучу, убил пистолетом своим ротного командира капитана Рябинина, приставив оный ему в упор к груди; но и сам был поднят на штыки, и знамя его осталось у нас.

Между тем прочие турки, пользуясь возвышением своего берега над дорогой, по коей шли войска наши, стали спускаться левым берегом реки Поцхо вниз и стрелять с той стороны на наших через реку. Они бы скоро обошли и, переправясь чрез Поцхо, взяли бы в тыл и почти со всех сторон слабый отряд Гофмана, если бы к сему времени не подоспел с казаками Бурцов, который, оставив пехоту свою в следовании, спешил к месту, где происходил бой и, застав Гофмана в столь невыгодном расположении, начал стягивать силы его несколько назад, для занятия небольшой высоты, на коей располагал защищаться до прибытия всего отряда своего, как вдруг услышали они мои два пушечных выстрела, по ним заключили о моем прибытии и ободрились. Но, как я выше сказал, по сим выстрелам и турки бежали с обоих берегов реки в свой лагерь.

Если бы Ковалевский не ошибся так грубо в виденном им, то через четверть часа не было бы более спасения туркам: Забродский взял бы их в тыл, а Фридрикс преградил бы им переправу, и все из них, переправившиеся на нашу правую сторону реки, были бы побиты, взяты в плен или рассеяны. Ковалевскому я намылил голову за его опрометчивость и тем прекратил взыскание, им заслуженное, не желая погубить доброго имени молодого офицера; но я более чем когда стал с тех пор досадовать на офицеров Генерального штаба и уже никогда не допускал их до каких-либо важных порученностей: при всей учености и при всем усердии их, они, по неопытности своей и безответственности в делах, могли всегда ввергнуть в самые большие неудачи; а потому, с полным уважением к их достоинствам, я не позволял им никогда мешаться в какие-либо распоряжения и всегда удалял их от себя, как людей бесполезных и увеличивающих только штабы, обременяя войско лишним числом чиновников, не имеющих прямых обязанностей и более других алчных к награждениям.

Не менее того в сей день, при всей неудачной развязке наших сопряженных движений, мне удалось освободить Гофмана и соединиться с Бурцовым, что уже считал я некоторым успехом; при том же у Гофмана было взято одно неприятельское знамя, турки бежали, потому мы и могли считать победу на своей стороне.

Вскоре стянулся весь отряд Бурцова, который и расположился на правом берегу реки против Дигура. Мы послали Студеникина с казаками за реку осмотреть ночью места, по коим турки уходили, дабы открыть ночные караулы их, а я поднялся несколько на горы и поставил свои пикеты.

Но в авангарде Гофмана была чумная зараза, и сие, как кажется, была одною из причин, по коим Бурцов не взял сих рот с собою в Ковблиан. Еще перед самым выступлением Гофмана из Цхалтмиле[42] заболело у него несколько человек чумой, и роты сии были немедленно закарантинированы. Они сами держали карантинную цепь свою со всею строгостью и не допускали к себе людей от других войск: примерный порядок войск Кавказского корпуса, соблюдающих с такою строгостью данные им правила, в самых больших трудах, во время усталости переходов и самого боя.

У Гофмана было в сей день около 40 человек убитых и раненых, и в числе первых капитан Рябинин. Трупы наших убитых были обезглавлены турками; их всех похоронили уже на другой день ввечеру. Тело Рябинина, которое одно только не было обезглавлено (потому что он был убит в первую атаку турок, когда наши еще не отступали), было оттащено и лежало около повозок близ деревни, и никто из солдат его роты не позаботился даже о том, чтобы оное положить порядочно и прибрать. Оно лежало на покатости головой вниз, и причиною сей беспечности солдат об убитом капитане своем была жестокость, с которой он обходился с ними. Рябинин был известен, как деятельный и знающий свое дело офицер, но он был крайне жесток с людьми и бесщадно их наказывал!..

Неизвестно, велика ли была потеря у турок; только на другой день, когда мы стали подниматься за рекою в гору, чтобы их атаковать, мы видели следы крови по камням во многих местах, между прочим, и следы везенного турками накануне орудия, которое, вероятно, в тот же день было бы нами взято, если бы не случилось вышеописанной ошибки.

Для усиления отряда Бурцова я присоединил к нему в сию ночь батальон 40-го егерского полка, в коем было не более 350 человек, с двумя горными единорогами, и, сделав все нужные распоряжения, возвратился в свой лагерь, до которого было версты три, и взял с собою и Бурцова. Мой лагерь был расположен на высоте правого берега реки Поцхо, которая отделяла меня от турецкого лагеря, коего все огни были перед нами на противоположном высоком берегу реки, верстах в двух в прямом направлении от меня. Вид неприятельского лагеря был весьма красив.

По сделанном мною совещанию с Бурцовым, мы положили на другой день с рассветом атаковать турок со стороны Дигура отрядом Бурцова, и он уехал к себе, а я между тем послал ночью Мещерякова с несколькими татарами пешком, дабы подкрасться к турецкому лагерю и привести оттуда языка или, по крайней мере, украсть из-под оного несколько лошадей, на что мои татары славились весьма искусными. Мещеряков отправился пеший и, скрываясь в хлебах, подкрался довольно близко к часовым, но был открыт по шуму, им произведенному, и едва успел уйти, не приведя никакой добычи. Остаток ночи мы провели спокойно.

2-го числа июня, в самый день Троицы, произошел славный бой при Чабории, в коем кегия сераскирский был разбит наголову, что успокоило на все продолжение кампании ахалцыхскую сторону и дало возможность мне привести значительные силы на помощь к Паскевичу к стороне для атакования самого сераскира на горах Саганлугских. В сей день я был так занят, что не только не успел прежде вечера что-либо писать к главнокомандующему, но даже и не обращал внимания на все его повеления, кои я, получая во время сражения, клал в карман и к вечеру нашел оный полный бумагами различного содержания.

Ночь с 1-го на 2-е число я почти всю провел в бдении, занимаясь приготовлениями к будущему дню. Я полагал, что турки, увидев большие силы, которые у нас были собраны, воспользуются ночью, дабы уйти, и наблюдал за ними; но, к удивлению моему, увидел я перед светом 2-го числа, что они еще на месте, а потому поспешил ехать к Бурцову еще до света, дабы принять меры к атаке, которую можно было вести только от стороны Дигура.

Из лагеря Бурцова не было видно неприятеля, коего укрепленный стан был скрыт большой высотой, перед нами находившейся и составлявшей отдаленный берег реки Поцхо. Продолговатая высота сия лежала поперек реки, так что турецкий лагерь, выше по реке оной расположенный, был весь виден из моего лагеря, как равно и другая сторона горы; из лагеря же Бурцова была только видна одна сия другая сторона, которую я назову правой, а обращенную к стороне турок левой.

Высота сия примыкала левой своей стороной почти вплоть к турецкому лагерю, и как турки по оплошности своей не занимали оной, то я предположил занять ее прежде небольшим авангардом и после того, расположив на оной артиллерию свою, громить из орудий неприятельский лагерь. Но для достижения сей высоты должно было сперва подняться через каменные ступени узкой дороги, ведущей мимо Дигура; а потому я послал на сей предмет прежде войскового старшину Студеникина с казаками. Я велел переправиться на тот берег и подниматься в гору майору Забродскому со слабым батальоном его и двумя горными единорогами, коему приказал и занимать означенную высоту. Между тем для подкрепления его я назначил батальону Графского полка и Херсонскому полку следовать частями по две роты с двумя орудиями, назначив каждой части время выступления, дабы войска понапрасну не столпились при дурном подъеме, на который надобно было втаскивать орудия. Когда же батальон 40-го егерского полка тронулся, я написал генерал-майору Сергееву, оставшемуся в моем лагере старшим, следующее повеление за № 112:

«Я буду занимать высоты, пред вашим лагерем находящиеся. В[ашем]у пр[евосходительст]ву предстоит иметь частое сообщение с майором Даленом и охранять всю Поцховскую долину. Атакуйте неприятеля с частью войск в таком только случае, если бы он стал отступать по ущелью сему. Посылаю к вам сто баранов; велите варить и есть».

Бебутову я писал следующее за № 113:

«Вчерашнего числа с отрядом, мне вверенным, соединился я с господином генерал-майором Бурцовым у селения Дигура и сего числа хочу занять высоты, командующие неприятельским лагерем. Я надеюсь, что ваше сиятельство, имея маршевой батальон (маршевой батальон сей, отправленный из Севастополя морем, вышел на берег при Редут-Куле и, идучи через самые пагубные места во время лета, впоследствии времени весь почти исчез от болезни и чумной заразы в Ахалцыхе), можете отразить неприятеля, если бы захотел он сделать на вас нападение со стороны Ковблиана, причем прошу ваше сиятельство уведомить меня, если вы будете получать какие-либо известия о неприятеле и также о состоянии вашем».

(Бебутов, кроме того, имел еще один батальон Графского полка и потому не был в опасности.)

Если бы турки заняли и защищали первую покатость берега реки и тесный каменистый подъем у Дигура, то бы нам было весьма трудно одолеть их в сем месте. Я опасался сего каждую минуту и не мог иначе объяснить причины сего, как их оплошностью. Забродский скоро поднялся со своим батальоном и орудиями и, вышед на небольшую равнину или долину, огражденную с одной стороны высотою, которая отделяла его с левой стороны от турецкого лагеря, а с правой – высоким лесистым отрогом гор, тянущихся от Аджарской цепи, хотел обратиться налево, дабы занять назначенную высоту, но был вскоре встречен неприятелем, вышедшим из своего лагеря и обогнувшим означенную высоту…[43]

1832 год[44]

Фрегат «Штандарт»[45], 8 декабря 1832

Я уже собирался выехать из Петербурга[46], и день отъезда моего был назначен 18-го числа октября, почему и просил докладной запиской военного министра графа Чернышева уведомления, когда мне можно будет представиться государю, дабы откланяться. Между тем съездил к некоторым лицам, дабы проститься. 16-го я был у Бенкендорфа, которого встретил на крыльце; он сбирался куда-то ехать и спросил меня, куда я располагал пуститься в путь. Я отвечал, что в Тульчин, к дивизии.

– Так же нет! – сказал он. – Вы не едете в Тульчин; я могу вам сие утвердительно сказать.

– Куда же? – спросил я.

– Я не вправе вам сего сказать, – отвечал Бенкендорф, – но вы имеете от государя весьма лестное поручение, важное, великое.

– В какую сторону?

– Ничего не могу вам сказать, но вы сие, вероятно, сегодня узнаете.

– Какого рода? – спросил я опять. – Будут ли пушки?

– Может кончиться и пушками, – продолжал Бенкендорф, – дело сие совсем необыкновенное, и можно только вас поздравить с доверенностью, которую вам в сем случае оказывает государь.

Я более не расспрашивал его; но, возвратившись домой, нашел у себя на столе запечатанное уведомление от дежурного генерала Клейнмихеля, коим он сообщал мне, что я по воле государя имею остаться в Петербурге по надобности службы впредь до особого назначения.

Два дня я оставался дома в ожидании своего назначения; наконец, полагая обязанностью своей съездить к военному министру, чрез коего было отдано вышеизложенное приказание государя, я съездил к графу Чернышеву и спросил его: такого ли рода поручение сие, дабы я мог надеяться, следуя к оному, заехать к отцу в деревню[47]. Сие нужно было мне знать для изготовления в дорогу; ибо намерение мое было выехать из Петербурга с дочерью [Натальей][48],[49]. Он сказал мне, что полагал сие возможным, но что на сие надобно будет испросить разрешения у государя. Он говорил мне о возможности поручения, не объясняя оного, ибо, кажется, что и сам был оному чужд; но сказал мне, что я по сему буду в сношениях и зависимости от министра иностранных дел графа Нессельроде.

По некоторым разговорам, которые я имел с человеком, прослышавшим о сем поручении, я мог догадываться, что оно касалось дел турок или греков. Будучи же у развода, я виделся с графом [Алексем] Орловым, который знал о сем поручении и говорил мне, что оно будет восточное.

Вскоре я получил записку от военного министра, коей он приглашал меня заехать к графу Нессельроде. Граф Нессельроде объяснил мне вкратце поручение сие, заключающееся в угрозе, которой государь желал устрашить египетского пашу, восставшего против султана [Махмуда II] и подвигавшегося с успехом в Анатолию. Нашествие его грозило падением Турецкой империи, коей слабое и расстроенное состояние было для нас самым лучшим поручительством в спокойствии границ наших с южной стороны, в смутных обстоятельствах Европы и в предвидящейся всеобщей войне по делам Бельгии[50]. Завоевание Турции Магмет-Али-пашой могло, с возведением нового лица на престол, возродить и новые силы в сем упадающем царстве и отвлекать внимание наше от дел Европы; а потому государя всячески занимало сохранение султана на колеблющемся престоле его. Я был избран для угрожения Магмету-Али, и казалось мне, что сия мера была уже вторичная, что первая мысль государя была послать немедленно войска на вспоможение султану, но что он остановился в сем, как потому, что экспедиция такого рода была бы весьма тягостна для нас, так и потому, что не были уверены, примет ли с удовольствием такого рода участие сам султан, недоверчивый к дружбе государя. Казалось мне, что с отменением сего предположения пришла мысль угрозить сперва паше Египетскому, в надежде, что он удовольствуется преимуществами, им уже приобретенными; но и к сей угрозе надобно было согласить султана, который бы мог бояться, чтобы под сим предлогом не скрывались какие-либо тайные сношения с Египтом во вред Порте. Посему поручение, на меня возлагаемое, и имело в виду два предмета: первое, убедить султана в дружбе и расположении государя и склонить его к допущению моей поездки в Александрию; второе, в угрожении Магмет-Али-паше и склонении его к покорности султану, не входя в какие-либо посредничества для сего примирения.

Граф Нессельроде указал мне в общих чертах цель правительства нашего и спросил меня, приму ли я на себя исполнение сего. Я отвечал ему, что имею к сему всю добрую волю; что же касалось до моих способностей для порученности такого рода, то я предоставлял о сем судить тем, кто меня к оному назначал.

Сим и покончилось первое свидание мое с Нессельроде, которое не было продолжительно. Он хотел о сем доложить государю и прислать ко мне вчерне написанную инструкцию, дабы я, прочитав ее, мог на ней сделать те замечания, которые сочту нужным для пополнения или перемены некоторых статей в оной.

Граф Нессельроде показался мне человеком весьма обходительным, добрым, но имеющим весьма мало самозависимости. Он вообще воздерживается отвечать на возражения и откладывает отзывы свои до другого дня, как будто опасаясь дать их без посредничества совещателя, не любит сноситься на словах и избегает подробного разбора предметов; при всем том приемы его доставляют ему всеобщее расположение знающих его, и он казался мне чуждым всяким козням, поселившимся между лицами, приближенными к государю.

Через несколько дней я получил инструкцию. Требовался скорый ответ. Так делаются все дела в министерствах в Петербурге: медлят в самых поспешных делах и требуют исполнения скорого, несоответственно даже возможности, как будто стараясь сей мерой прикрыть свою медленность.

Орлов, который со мною рядом жил, сблизился со мною по сему делу, которое, полагаю, не было ли сначала на него возложено; но дело сие, кажется, не согласовалось с его желанием, и весьма может статься, что он сам меня предложил государю на свое место. Ловкий царедворец сей, не занимая никакого места, пользуется особенной доверенностью государя и не выставляет сего. Он одарен большими способностями, приятной наружностью, бойкостью и всей ловкостью, которую можно иметь, дабы успеть в своих видах; при том же нрав его, приемы и правила более привлекательны других лиц, и он без сомнения на блистательной стезе при дворе. В сем случае показал он мне много обязательности и доверия. Он предложил мне свои услуги во всех родах, и обещания его, верно, не были коварны или легковерны; притом же он поставил меня в совершенную известность лиц, с коими я должен был находиться в сношениях в Петербурге. Я вскоре увидел, что путь сей, хотя не прямой, но должен быть самый действительный и не пренебрег оным, и я узаконил оный, предварив графа Нессельроде в одно из свиданий наших о сношениях моих с графом Орловым, что он и признал, сказав мне, что от Орлова ничего не скрыто и что я всегда могу с ним о сем говорить, тем более что Орлов при заключении мира с Турцией был употреблен по дипломатической части и отправлен к султану, и что сведения, которые он мне даст, будут для меня весьма полезны.

Я прочитал инструкцию, присланную мне графом Нессельроде. Она была довольно пространна; но сколько раз я ни прочитывал ее, я не мог сделать правильного заключения о предмете предполагаемой поездки моей. Что значила угроза Магмет-Али-паше Египетскому, и в какой степени он уважил бы оную? Не ставил ли нас отказ с его стороны в необходимость выслать войска против него, и не мог ли он даже насмеяться сей угрозе? В инструкции было сказано, что поводом к сему отправлению служило следующее обстоятельство.

Когда Магмет-Али-паша восстал против султана, наш консул в Александрии, Лавизон, получил приказание от двора нашего выехать немедленно. Сие поразило пашу, и он при прощальной аудиенции сказал ему, что мера сия истекала от двора, непоколебимого в своих правилах и твердого в дружбе с союзниками своими; он обвинял султана в пакостях против него и, заключив речь свою, сказал, что в успехах его против Турции одна Россия могла бы ему только попрепятствовать, но что верно государь не поступил бы таким образом, если бы он знал о значительных успехах сына его, Ибрагима-паши, в Сирии. В то время Акра была уже взята, и авангард турецкий был разбит под Гомсом[51]; египетское войско быстро подвигалось к Анатолии, и флот Магмета-Али держал в некотором роде блокады турецкого адмирала Галиль-пашу в заливе Мармарице[52].

Я должен был внушить Магмету-Али, что победы его нисколько не изменили дружественного расположения государя к султану, и склонить его к миру; в противном же случае сказать ему, что восстание его никогда не будет признано государем, и что если бы он даже и сверг с престола султана, то Россия поддержала бы святость трактатов силой оружия, и тем кончалось поручение мое.

Но прежде сего я должен был склонить к согласию на сие самого султана, который, по-видимому, избегал нашего содействия, весьма правильно опасаясь, дабы мы не получили чрез сие слишком большое влияние в делах его. Султан, признавший уже Магмета-Али за мятежника, назначивший на место его уже другого правителя в Египет, а его к казни, мог ли согласиться на вступление в переговоры с возмутившимся своим подданным? Мог ли и сам Магмет-Али, победивший государя своего, просить помилования? Все сие казалось мне несообразно, и мне думалось, что в сем предприятии скрывалась другая цель, которую мне оставалось разгадать, если оная существовала.

Мне не следовало излагать с такой ясностью мысль свою, тем более когда я видел, что обширной инструкцией, наполненной словами, старались как будто закрыть безделье свое, и что нам льстила поездка сия, коей успех был несомнителен: ибо мало заботились об ответе Магмета-Али, а хотели только, чтобы до него дошли слова государя. Два предмета в данной мне инструкции меня особенно поразили: первый то, что Магмет-Али мог совсем не принять меня, так как консул наш уже выехал из Александрии; другой тот, что последние предполагаемые угрозы Магмету-Али могли им быть приняты совершенно в противную сторону. Он желал свергнуть султана и без сомнения подтвердил бы условия Андрианопольского мира, которые мы грозились поддержать силой оружия; он нисколько не замедлил бы дать подобный ответ, и сие было бы совершенно противно намерениям правительства нашего, желавшего единственно удержать султана на престоле, как соседа слабого, бессильного. Я заметил оба сии случая на полях данной мне инструкции и отвез ее к Нессельроде, который нашел замечания мои справедливыми и обещался переменить сии статьи.

Между тем военный министр назначил, по воле государя, состоять при мне гвардейского Генерального штаба полковника Дюгамеля, который был снабжен особенной инструкцией для узнания турецких и египетских сил; инструкция сия была препровождена ко мне в копии при повелении высадить его при первой возможности на берега Сирии, не подвергая его очевидной опасности и с тем, чтобы он занятия свои продолжал под моим руководством и по наставлениям, который я ему дам (я был снабжен картами Анатолии и Египта, какие имелись). Дюгамель явился ко мне, и я дал ему сделать выписку из донесений нашего посланника Бутенева в Константинополе и из турецких газет (Moniteur Ottoman)[53] о происшедших военных действиях между турками и египтянами. Дюгамель был человек образованный, но служивший только в Генеральном штабе, где офицеры остаются всегда чужды сношениям между лицами по службе, пребывая более в отвлеченных пространствах метафизики, чем в настоящем деле[54]. Дюгамель сделал мне выписку довольно хорошо; но я увидел, что он не был из числа тех людей, с коими бы можно сблизиться или употребить с пользой по службе. Иностранец, воспитанный с малолетства в Ливонии, со всеми немецкими жестами, дурно знающий по-русски, слабого сложения, несколько глухой и без всякого светского обхождения, не мог мне принести большой пользы в сношениях, где нужны расторопность, некоторая ловкость, приветливость; при том же и недоверчивые приемы его устраняли меня от него. Он заботился о деньгах, которыми хотели нас снабдить и, не имея от меня поручения взять их, привез мне однажды из Азиатского департамента 2000 червонцев и себе 500, без всякой на то бумаги. Мне была неприятна сия поспешность, тревожившая немецкую расчетливость; но делать было нечего, и я должен был взять деньги.

Слух о назначении моем начинал уже распространяться в Петербурге, а меня все еще не отправляли. Наконец, 30-го числа потребовал меня к себе государь. Он ласково подвел меня к окну и спросил, достаточно ли он в сей раз мне оказывает доверенности. Сие было как будто в изъявление своего расположения после происшествия, случившегося в Киеве, о коем я ему говорил в первый раз, как представлялся по приезде в Петербург[55]. Он несколько раз повторил мне тот же вопрос и после спросил, довольно ли я читал по делам нашим с Турцией и Египтом, и потом повторил мне все содержание инструкции с необыкновенной силой и красноречием; наконец спросил меня, все ли мне вразумительно и не имею ли чего еще спросить у него. Не у места было бы с моей стороны делать возражения в деле, уже решенном, и коего я почти постигал цель, не объясненную в инструкции. Я отвечал, что постигаю мысль его и постараюсь исполнить его приказания.

– Но если, ваше величество, – продолжал я, – позволяете мне изложить мои мысли, то я осмелился бы объяснить те средства, которые бы я полагал удобными, дабы остановить успехи Ибрагим-паши, не вводя войск наших в турецкие владения.

– Какие? Какие? Говори!

– Можно склонить персиян к войне с египтянами и тем отвлечь внимание их от Турции, по крайней мере, дать Турции время оправиться.

– У нас нет в правилах ссорить между собой соседей своих.

– Оно бы не было в виде ссоры. Я полагаю, что Персия, как дружественная держава, приняла бы с признательностью предостережение такого рода; ибо нет сомнения, что Магмет-Али своими победами будет иметь сильное влияние и на соседственные области Персии. – Сим возражением думал я исправить то впечатление, которое, казалось мне, произвел в государе совет, мною поданный, может быть, некстати.

– Это справедливо, – отвечал государь. – Аббас-мирза и предлагал мне уже услуги свои; но он теперь занят в Корасане[56]. – Государь продолжал. – Тебе я поручаю дело сие, как человеку, на твердость коего я совершенно надеюсь. Я бы не хотел посылать войск своих и желаю, чтобы распря их кончилась. Султан Махмут – дурак, корчит Петра Великого, да неудачно, и мне очень выгодно, чтобы он сидел на престоле турецком. Он мне ныне пожаловал портрет свой, за что я ему крайне благодарен, – сказал государь, смеясь и кланяясь в пояс. – Он ко мне очень милостив, и я ему хочу показать свою дружбу. Надобно защитить Константинополь от нашествия Магмета-Али. Вся эта война есть последствие возмутительного духа, царствующего ныне в Европе, и в особенности во Франции. Самое завоевание Алжирии есть действие сих беспокойных голов, которые к тому склонили бедного Карла Х[57]. Ныне они далее распространили влияние свое; они воздвигли войну Египетскую, и с завоеванием Константинополя мы будем иметь в соседстве гнездо всех людей бесприютных, без отечества, изгнанных всеми благоустроенными обществами, которые не могут остаться в спокойствии. Они ныне окружают Магмета-Али, наполняют флот и армию его. Надобно низвергнуть сей новый зародыш зла и беспорядка, надобно показать влияние мое на дела Востока. Между тем скажу тебе, что влияние сие столь сильно становится, что мои крымские татары, которые всегда были покойны, ныне стали тревожиться: между ними распущены песни с пророчествами о скором прибытии к ним Магмета-Али, как заступника правоверных мусульман. Я прежде обходился с шестью батальонами в Крыму; ныне же сего будет мало: надобно будет усилить там войско (выражения сии были помещены и в инструкции, мне данной). Теперь мне более нечего тебе говорить; поезжай, любезный Муравьев. Ты будешь на эскадре у Рикорда[58], сообщи ему все новое поручение. Бог с тобою! Ты желал побывать у отца своего?