Станислав Лем

Фантастика и футурология. Том I

Предисловие ко второму изданию

Представляя читателям новую версию книги «Фантастика и футурология», я уже не могу рассчитывать на привилегию сладкого теоретического невежества, на которое я ссылался в первом издании. За более чем два года со времени выхода в свет первого издания мой дом затрещал по швам от книг, журналов, любительских изданий и других публикаций, посвященных Science Fiction. Я также познакомился с посредственной массовой продукцией нескольких провинциальных издательств в США. Просмотр этих произведений подсказал мне новый термин из области восприятия литературной продукции – «авгиевы чтения», на котором, однако, я не буду настаивать. Вердикта, растянутого на несколько сотен страниц этих томов, отменить не удалось. Так что изменения, которые я внес в настоящее издание, касаются почти исключительно футурологических проблем; в основном им посвящена новая глава «Эпистемология фантастики». По мере возможности я также старался избавиться от ошибок и отдать должное тому, что обошел вниманием в первом издании, прежде всего это касается творчества Филипа К. Дика. В данное издание включен целый ряд новых ссылок и примечаний. Я сконцентрировался на том, что в новых изученных мною книгах было действительно новым и оригинальным (это касается как фантастических, так и футурологических произведений). Тем не менее и речи быть не могло о том, чтобы охватить всю совокупность книжной продукции по обоим направлениям. Некоторые из концепций, содержащихся в «Метафантастическом окончании», я облек в литературную форму, например в «Бессоннице», но не думаю, что этим проявил неуважение к роли критика, которую я принял здесь. К добровольным помощникам, благодарность которым я выразил в первом издании, присоединились и новые, и общими усилиями обрушили на меня фантастический embarras de richesse[6], с которым я едва справился как читатель. С благодарностью назову некоторые фамилии: госпожи Урсулы Ле Гуин, профессора Дарко Сувина, господина Брюса Гиллеспи, господина Томаса Кларесона из Science Fiction Research Association[7] (Вустер, США), издателя академического журнала «Extrapolation»[8], и посольство США в Варшаве; все указанные лица и учреждения облегчили мне получение книг и доступ к разыскиваемым источникам. Выражаю, наконец, благодарность тем американским авторам SF и критикам, которые использовали против меня самую тяжелую артиллерию, ибо ничто так не способствует оздоровлению теории и практики литературы как ураганный дискуссионный огонь.

Краков, май 1972 г.

Введение

Выдать определение фантастичности – одна из самых трудных задач, которые можно перед собой поставить. Границы этого понятия размыты, так что для многих вещей само решение, фантастичен данный объект или нет, уже превращается в дилемму. Квадратная радуга – это бесспорно фантастический объект, но можно ли назвать фантастическим такое сложение, в котором два плюс два дает семь? Мне кажется, что такая операция может приобрести оттенок фантастичности, если будет помещена в определенный контекст. Это означает, что фантастичность не может быть свойством изолированных понятий, однако она может соответствовать этим понятиям при условии их включения в определенную целостную систему.

Фантастические названия обозначают классы понятий, частично нереальных, а частично – реальных. Так, например, понятия объектов, не существующих в действительности и фантастичных – это гном, житель Юпитера или летающая улитка. В то же время африканский божок, компьютер, гипнотизирующий людей, или двухголовая собака – это названия реально существующих объектов (то есть объектов, могущих реально существовать), которые многие люди считают фантастическими.

Что же касается наименований нереальных фантастических объектов, то эти понятия весьма неоднородны. Гномы не существуют, но не существуют по иным, так сказать, принципам, чем летающие улитки. Такую улитку я только сейчас выдумал ad hoc[9], комбинируя друг с другом элементы реальных объектов, а вот гнома выдумать не удастся, так как это понятие постоянно присутствует в коллективном сознании и в определенной культуре. Вероятно, и оно возникло когда-то благодаря комбинаторным операциям, но не имело определенного автора, во всяком случае, нам о нем ничего не известно. Таким образом, нереальные фантастические наименования обозначают как понятия, присутствующие в коллективном сознании, благодаря чему каждый член такого сообщества в состоянии описать иллюзорный объект, соответствующий своему наименованию, так и объекты, которые до настоящего момента никто еще не придумал, но которые можно сконструировать комбинаторными операциями. В этом и состоит различие, что от меня не зависит внешность гнома как маленького бородатого человечка, зато от меня зависит образ летающей улитки (которой я мог бы придать любые особенности, например, снабдить ее оперением, крыльями птиц или насекомых). Далее, для меня не подлежит сомнению абсолютная нереальность гномов, в то время как существование обитателей Юпитера я считаю лишь малоправдоподобным. Здесь мы сталкиваемся с пробабилистической градацией экзистенциального статуса фантастических объектов. Если бы удалось обнаружить обитателей Юпитера и общественное сознание осознало реальность их существования, то они перестали бы считаться фантастическими объектами.

Однако то, что некий объект существует в реальности, автоматически не освобождает его от признаков фантастичности. Почему божка из Африки мы воспринимаем как фантастический объект? Очевидно, потому, что мы в общих чертах ориентируемся в тех необычных качествах, которые ему приписываются отдельными народами. Если бы мы ничего об этом не знали, то могли бы посчитать фигурку божка странной деревянной статуэткой, но ни в коем случае не фантастическим объектом. Здесь мы вновь сталкиваемся с атрибутом фантастичности, обусловленным системой понятий, а именно: верований африканцев, которые поклоняются этому божку. Для нас фигурка божка – это всего лишь предмет, а для приверженцев африканской религии – это также знак, принадлежащий ее системе. А можно ли, в свою очередь, о статуэтке ангела сказать, что это фантастический предмет? Не совсем, потому что в рамках нашей культуры ангелы не считаются фантастическими существами. Здесь мы касаемся деликатного вопроса психологии веры: христианин не может считать ангела вымышленным существом, не обладающим реальным бытием. Согласно догмату, который христианин, безусловно, принимает, ангелы существуют, хотя и несколько в иной форме, чем облака или табуретки. Таким образом, даже для людей, которые не разделяют эту религию, но воспитывались в границах ее распространения, объекты, отвечающие понятиям христианства, к фантастическим никак не относятся. Мы ведь не считаем фантастическими такие понятия, как голубь – Дух Святой, архангелы, серафимы, Сам Господь Бог. О книге, в которой описывалось бы Благовещение, мы бы скорее сказали, что она относится к религиозной литературе, нежели к фантастической. Конечно, исходя из эмпирических позиций, это именно фантастический текст, но критерии, на которых мы обычно основываемся при определении фантастичности той или иной информации, относятся скорее к сфере культуры, чем к научно-эмпирическим представлениям. Почему же шестирукого Шиву или пса Цербера мы считаем фантастическими существами? Да только потому, что шестирукое божество существует в рамках чужой для нас культуры, а пес принадлежит к мифологии давно уже мертвой религии (то есть древнегреческой мифологии). Отличие голубя – Духа Святого от Шивы с Цербером является межкультурным, поскольку для эмпирика несущественно.

С точки зрения христианина Дух Святой реально существует, но не так, как обычные предметы: это сверхъестественный, надприродный объект, но никак не фантастический. А с точки зрения математика-платоника, существуют идеальные математические объекты, являющиеся обозначениями понятий, которые он использует в своей работе, например: окружности, точки, шара, прямой линии и т. д. – эти объекты, по мнению платоника, существуют в иной форме, чем обычные предметы, так же как в иной форме обретаются ангелы и серафимы. Ведь идеальные математические объекты пребывают в трансценденции, но не в сверхъестественной и не в сакральной форме. Речь идет об иной, третьей модальности экзистенциального статуса.

До сих пор мы говорили только об объектах, обозначенных нереальными фантастическими названиями; но, как уже было сказано, иногда фантастическими представляются и такие вещи, которые могут существовать в действительности. Например, компьютер в качестве гипнотизера или живая собака с двумя головами. Объекты такого рода считаются фантастическими потому, что общественное сознание еще не освоило их существование. Когда врачи начнут пользоваться компьютерами для гипноза так же повсеместно, как стетоскопами, тогда эти устройства перестанут казаться фантастическими; когда подобным образом распространится знание о пересадке голов, двухголовая собака станет не фантастичной. Пожилой мужчина, который живет, потому что у него в груди бьется сердце молодой женщины, до недавнего времени тоже представлялся объектом фантастичным, а сегодня это уже не так. Таким образом, часть нереальных названий фантастического словаря постепенно, благодаря научно-техническому прогрессу, наполняются реальным содержанием, а следовательно, вычеркиваются из лексикона фантастики как обычные предметы и явления.

Итак, робот, с которым можно спеть романс, или машина-телепат – это действительно фантастические объекты, но иного рода, чем гномы, духи и вампиры или же греческие и индийские боги. Нереальность первых можно будет когда-нибудь в процессе исторического развития исправить, лишив их ореола фантастичности.

Кроме вышеуказанных, существует третья, особая категория фантастических объектов и процессов. К ним можно отнести брата-близнеца Наполеона, победу Польши над Германией в 1939 году, высадку на Землю марсиан в 1899 году или существование в Атлантическом океане, между Европой и Америкой, Атлантиды как отдельного гигантского континента. Эти наименования не означают ни объектов, которые могли бы когда-нибудь в будущем возникнуть, ни объектов, которым мы были бы склонны приписывать трансцендентальное (идеальное) бытие. Каким же образом существуют такие явления и вещи? О них следует говорить только как о нереализованных в реальной истории возможностях, хотя их осуществление, не противоречащее естественному порядку вещей, было вполне реально. Ведь у Наполеона мог быть брат-близнец, Атлантида могла существовать, Марс могли бы населять агрессивные существа и т. д. То есть такие явления, которые факультативно удается включить в процесс мирового развития, остаются фантастичными всего лишь из-за того, что их реальные возможности не были воплощены в жизнь.

При планировании маршрутов путешествий в страну Science Fiction наше особое внимание привлекают также объекты, которых нет в настоящее время, хотя они могли бы когда-либо возникнуть, а кроме этого, такие, каких нет и наверняка никогда не будет, но которые «могли бы» существовать, причем их существование нисколько не противоречило бы законам Природы.

Дальнейшего уточнения позиций мы будем добиваться постепенно, по мере рассуждений, теперь же скажем еще, что понятие фантастической литературы как художественной словесности не совпадает полностью с понятием фантастического сообщения (послания). Оба понятия существовали в какой-то степени независимо, а частично во взаимосвязи. Так, например, структурные элементы из сферы религиозных верований нельзя было произвольно менять в интересах литературного творчества до тех пор, пока данная религия пользовалась широкой поддержкой. Особенно жестко запрещались любые искажения религиозных догматов (скажем, непорочного зачатия). Подобные вопросы – влияния религиозной парадигмы на структуры сказки, предания, легенды, а затем рассказа, повести или же комедии – выходят за рамки нашей темы. Мы будем касаться их от случая к случаю, но глубоким анализом и истолкованием этих проблем заниматься не будем.

Особенность литературы заключается в том, что она берет на себя – точнее, может брать – множество различных функций одновременно. Она может повествовать о том, что фактически имеет место (например, Наполеоновские войны или человеческие пороки), о том, что должно происходить по законам эстетики или нормативной этики (например, люди должны любить друг друга) и, наконец, о том, что вообще не происходило, но о чем приятно было бы услышать, даже если этическое качество предлагаемой информации весьма сомнительно (например, о необычайных, даже невероятных достоинствах героя – рыцарской, эротической или какой-либо иной природы).

Итак, литература решает по крайней мере три задачи: информационную как ознакомительную, дидактическую как нравственно-поучительную и развлекательную, служащую для удовольствия. Science Fiction, кроме того, выполняет особую службу: а именно: прогностическую, что вовсе не освобождает ее от исполнения вышеназванных задач. Таким образом, тексты фантастики иногда несут и четыре элемента: ознакомительный, поучительный, развлекательный и, так сказать, пророческий.

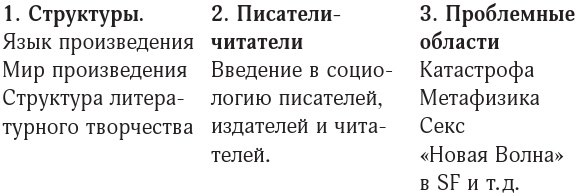

Исследование фантастики, к которому мы в настоящее время приступаем, будет иметь трехсегментное деление. Три сегмента составят: первую часть – структуралистическую, вторую – социологическую и третью – проблемную. В свою очередь, первая часть также представляет собой триаду: раздел, посвященный языку произведения; второй раздел – мир литературного произведения и третий раздел, анализирующий правила и методы творчества в фантастике. Таким образом, сначала мы рассматриваем произведение как лингвистическую конструкцию, потом как фантастическую (придуманную) реальность и, наконец, погрузившись в языковые недра, исследовав ситуационные механизмы, мы выходим на след литературного творчества Science Fiction in statu nascendi [10].

Четвертый раздел – «Введение в социологию SF» – занимает особое положение и в количественном отношении значительно уступает прикрывающим его с флангов соседям (структурному и проблемному фронтам). Он представляет собой перевалочный пункт, потому что на нем заканчиваются аналитические исследования и начинается рассмотрение проблемных областей, в которые вторгается фантастика и которым намеренно даются вольные названия, не ограничивающие дальнейшую трактовку, например, «Катастрофы в Science Fiction», «Метафизика в SF», «Секс в фантастике» и т. д. Там также нашел убежище раздел, посвященный так называемой «Новой Волне» в англосаксонской фантастике, хотя его тематика намного шире, так как включает анализ современной экспериментальной прозы и ее эволюционных тенденций вроде «семантически эмансипированной» прозы. Возможно, этот план путешествия стоит наглядно показать схематически:

В бесконечном количестве вещей, которые можно было бы сделать, лишь очень немногое заслуживает претворения в жизнь. Так что несомненно, можно свести – компаративистично и даже «инструментально» (то есть проверкой на используемость) – создание фантастической литературы как видение, «разумное безумием», – к футурологическому экскурсу, лишенному признаков принадлежности к искусству. Вся проблема в том, стоит ли вообще так поступать. Мне кажется, что попробовать можно. Высшие оценки, которые всегда получала «серьезная» литература в отличие от развлекательной, отнюдь не являются лишь снобистским лицемерием читателей. Это происходит, вероятно, потому, что одним из первоначальных и одновременно автономных приоритетов нашей культуры является истина; мы считаем, что познавать ее необходимо даже тогда, когда она имеет удручающий характер. Исходя из таких позиций, мы приходим к заключению, что литература может нас развлекать, может доставлять нам славную разрядку или кружение головы, может являть также форму «wishful thinking»[11], то есть роскошного мечтания, но она не должна ограничиваться только такими функциями.

В последнее время постепенно и не без сложностей происходит процесс переориентации культуры: если раньше рассматривалось только историческое прошлое или же настоящее человека, то теперь столь же пристально, так же внимательно писатели начинают вглядываться в будущее. Речь не идет о каком-то волюнтаристском изменении перспективы, вызванном изменчивой модой, а об осознанной необходимости прогнозирования; от таких прогнозов может зависеть фундаментальное качество существования человечества. Литературы всегда прежде хватало при поворотных моментах истории, так что не должно бы ее недоставать и при этом процессе поворота петель и засовов общественной мысли. Ей следует быть там, где бодрствует и трудится мысль человеческая. Science Fiction не сегодня стала называть себя смотрительницей будущего. Но так как подобные занятия не принимались всерьез ни точными, ни гуманитарными науками, никто этих претензий под увеличительным стеклом не рассматривал. Когда, однако, директивы и оценки диаметрально изменяются, проверка добросовестности выдвигаемых претензий, смысла творческой работы, ее специфики, то есть, короче говоря, критико-теоретический контроль ее качества, оказывается как нельзя более актуальным.

Структуры

I. Язык литературного произведения

Вступление

Наш теоретический инструментарий мы хотели бы представить, используя как можно меньше абстрактных понятий и не вдаваясь в такое теоретизирование, которое нежелательным образом отвлекло бы нас от ждущих своего решения задач. Поэтому мы сделаем наше описание по возможности простым, заботясь о выразительности используемых терминов относительно их разрешающей способности, даже если это вынудит нас использовать не совсем корректные, но зато понятные и наглядные модели и примеры. Начнем с того, что каждое литературное произведение является лингвистическим образованием, а язык, из материала которого строится текст, может уподобляться или окну, открытому в мир, а иногда закрытому прозрачным стеклом, или же витражу. При этом между языком, прозрачным, как стекло, и языком, непроницаемым для взгляда, как витраж, возможны постепенные переходы, образующие в совокупности непрерывную шкалу, и литературные произведения могут располагаться в любом месте этой шкалы. Вышеприведенное сравнение позволяет нам сразу отметить, что всевозможные оконные заполнители, если они действительно прозрачны, образуют единый класс равноценных, то есть взаимозаменяемых, элементов; то, что окном является пластина стекла, плексигласа, слюды или кварца, не имеет значения для того, кто наблюдает заоконные явления. И подобно тому, как язык произведения «прозрачен» для объектов, описанных в данном произведении, существует класс равноценных языковых описаний, одинаково пригодных для демонстрации «предметной действительности» произведения.

От идеально прозрачного стекла до витража путь неблизкий; когда же перед нашими глазами оказывается витраж, мы начинаем понимать, что его невозможно поменять ни на какой другой; потому что уникальность восприятия зависит не от того, что находится за ним, а от того, что является его собственной характеристикой. Но оконное стекло может быть дымчатым, цветным, на отдельных участках может иметь неровности, волнистость, стекло можно также заменить на выпуклую или вогнутую линзу и даже на еще более сложные оптические системы, на нечто настолько замысловатое, что оно в состоянии будет служить микроскопом или телескопом. И, наконец, можно сделать полупрозрачные витражи, и наблюдатель, оказавшись перед столь разнообразными объектами, зачастую окажется в затруднительном положении, не сможет определить, является ли то, что он видит, одним из свойств полупрозрачной преграды или же мира, за ней находящегося.

Между любыми стеклами и языком имеются коренные различия, прежде всего в вопросах, связанных с доступностью объектов, которые воспринимаются через стекло или посредством литературного произведения: стекло можно разбить на мелкие осколки и тогда оказаться лицом к лицу с фрагментом некой действительности, но аналогичное разрушение языкового слоя произведения приводит к полной пустоте; мир, созданный посредством артикуляции, вместе с ней и гибнет. Так и с витражами: нельзя разбить витраж с целью «лучше увидеть» то, что на нем изображено.

Однако вышеприведенные замечания не определяют границы применения оптических моделей; только явления, которые можно наблюдать непосредственно, доступны взгляду, не вооруженному каким-либо специальным оптическим оборудованием; мы понимаем, что уничтожение витража ведет к уничтожению эстетического объекта, потому что им был сам витраж, но бактерии, наблюдаемые через микроскоп, вовсе не находятся в этом микроскопе и тем более «им» не являются, хотя разрушение микроскопа также разрушает и образ этих бактерий. Но даже визуально вполне доступные объекты иногда непосредственно вообще не удается наблюдать. Язык как неоптический (конечно, в семантическом понимании, а не в смысле видимости на бумаге букв и выражений) инструмент информации только в очень грубом и примитивном приближении является заменителем, суррогатом непосредственного, личного участия в наблюдении событий, о которых идет речь в повествовании. Совершенно понятно, что зрения он нам заменить не может, как и других органов чувств, но он и не адресован ни к одному из них; если язык и содержит «отсылки» к чувствам, то только опосредованно, так как обращается к инстанции нашего разума, то есть прежде всего к нашей способности понимания. Об этой очевидной истине мы упоминаем потому, что модели, на которые мы ссылаемся, обходят данный аспект языкового высказывания. Тем более следует здесь обратить особое внимание на этот постоянный и одновременно общий характер языка, который относится к его доминирующим особенностям. Язык, направленный в целом на открытие и воспроизводство свойственных реальности структур, справляется с этим намного успешнее, нежели в том случае, когда мы принуждаем его к такой индивидуализации описываемых объектов, чтобы они становились неповторимыми, чувственно незаменимыми. Ведь каждое человеческое лицо и каждый скальный профиль отличаются неповторимыми для глаза особенностями, которые взгляд сразу схватывает; однако для того, чтобы языковое описание хотя бы приблизилось к такой же картине неизменного единства, всегда приходится порядком помучиться при артикулировании. Поэтому каждое паспортное описание важно для большого класса лиц, а не только для того индивидуума, которому принадлежит по определению. В информационной сфере чувство зрения превосходит язык, поэтому часто рождается мнение о том, что визуальная техника коммуникаций в виде фильма или телевидения может исполнять разрушительную роль литературного основания. Однако это недоразумение, так как все наши познавательные функции, включая и основанные на чувствах, в корне подшиты и связаны языком. Для литературы как литературы, а не как суррогата зрения, фильм не может быть более грозным конкурентом, чем для описания пирушки представляло бы опасность соперничество какого-либо ресторана. Конечно, мы хотим есть и желаем видеть, но с центральными, характерными функциями литературы это не имеет ничего общего. То, что способно выразить языковое произведение, невозможно передать никаким другим способом, а если иногда все же получается, что используются какие-то заменители – как суррогаты, – тогда мы имеем дело не столько с определенной литературной формой, сколько с ее не очень литературным злоупотреблением. Любые знания, которые мы получаем благодаря языковым текстам, обусловлены их предварительным прохождением инстанций семантического понимания, поэтому для двух людей, из которых первый не участвовал ни в одном сражении, а второй половину жизни провел в войнах, термин «битва» на самом деле имеет различные познавательные аспекты, но те же самые семантические; в понимании семантики они равны.