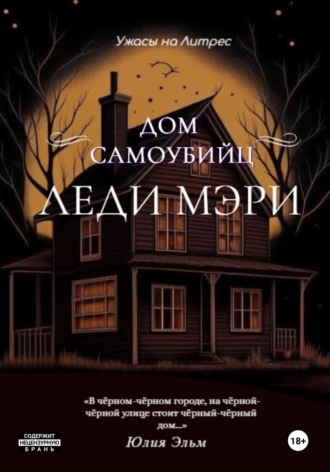

Юлия Эльм

Дом самоубийц леди Мэри

– Славно, дорогая. Надеюсь, ты не показывалась им на глаза? А если они говорили с тобой, ты прикрывала носик, как я учила?

С возрастом ноздри значили всё больше, а девочка всё меньше.

– Доктор, неужели ничего нельзя сделать? – слышала Энни сквозь сон, когда как-то раз попала в больницу.

– Миссис Доллс, я Вам ещё раз повторяю. Мы не можем сделать пластику носа абсолютно здоровому ребёнку.

В голосе врача усталость и раздражение.

– Но ей уже двенадцать лет!

– Как минимум до восемнадцати не можем. Да и потом, процедура эта новая, экспериментальная, ещё не изученная. Вы же не хотите изуродовать своего ребёнка?

– Она и так… – мама не договорила.

Или Энни не захотела услышать окончание фразы.

С каждым годом заставлять мамочку замечать себя было всё сложнее. Ни успехи в учёбе, ни личные достижения уже не могли перекрыть большие ноздри. Сначала ноздри просто перевешивали достоинства. Потом стали затмевать их. Пока в итоге не остались только они. Только ноздри. Энни больше не было.

На каждый день рождения мамочка дарила ей шарф, чтобы дочка могла закрывать нижнюю часть лица. Из всех праздников мама больше всего любила Хеллоуин. В этот день под маской не видно ноздрей.

Со временем это начало злить.

– Ты прикрывала носик?

– Нет, мам! – кричала Энни, уже подросток, – Да, у меня большие ноздри, и что?! Они что, портят меня?

– Это не красиво.

– И? Ты из-за них меня меньше любишь?!

Мама замолчала. Энни мысленно умоляла её прокричать: «Ну что ты, детка! Я люблю тебя даже с ноздрями!», но мама… Молчала. Слишком долго, чтобы можно было дождаться ответа.

Энни убежала тогда. Потом мамочка как-то оправдывалась, говорила:

– Я люблю тебя, и хочу, чтобы моя дочка была самой-самой красивой, самой лучшей.

Но даже в этот момент… Она всё смотрела на её ноздри. Она хвалила и смотрела на ноздри. Она ругала и смотрела на ноздри. Ноздри, ноздри, ноздри! Эта мелочь, маленький недостаток сводил с ума.

Энни с детства считала, что у каждого человека есть мысленные весы. На одну чашу складываются все аргументы «за жизнь» – личные успехи, удовольствия, наслаждения. Вкусная еда и сладкий сон опять же. А на вторую чашу все аргументы «за смерть». У каждого они свои… Смертную чашу весов Энни её мамочка скрупулёзно заполняла с самого детства. И настал момент, когда она перевесила.

Все аргументы «за жизнь» резко обесценились. Список смертельных же гордо возглавляли ноздри.

Жизнь потеряла смысл. Энни поняла это с облегчением. Если страдания не стоят радостей, то жить эту жизнь просто нецелесообразно. Таким был рациональный аргумент. Но был и второй, иррациональный, в котором она сама себе не признавалась: «Вот сейчас я умру, может тогда мамочка заметит именно меня?».

Ни в школе, ни дома никто не догадался, что она собиралась сделать. Было ли это безразличием, или люди просто не хотели видеть дальше носа, Энни не знала. Но чаша «за смерть» пополнилась ещё одним аргументом.

Наступил один прекрасный осенний день. Девочка смастерила петлю, надела на шею и бросилась в окно. В то самое окно, которое единственным сохранило вид на улицу. То самое, в которое она так любила смотреть.

Энни не угадала. Именно её мамочка так и не заметила. Даже убиваясь над снятым с петли телом, она всё прикрывала рукой ноздри дочери. Это злило. Ужасно злило!

Быть может, эта злость и не дала душе девочки упокоиться? К тому же мамочка не хотела её отпускать.

Забрав тело из морга к себе в мастерскую, Мэри Доллс сделала свою первую куклу на крови. Она срезала с трупа всё, что могло пойти в смесь для фарфора, а остатки похоронила в закрытом гробу.

Мамочка трудилась долго. Но наконец новая Энни была готова. Кукла получилась очаровательной… И совершенно непохожей на её мёртвую дочь. Они не имели ничего общего. У куклы не было больших ноздрей.

Но с тех пор мамочка любила Энни. Они играли, ходили гулять, и проводили много времени вместе. Всё было так хорошо. Всё было идеально! Энни даже перестала злиться на маму. Пусть хоть так, но она ухватила свой кусок материнской любви.

Однако второй талант матери продолжал всё портить. Когда ты долго делаешь то, что у тебя получается, в какой-то момент уже не можешь остановиться. И речь здесь вовсе не о куклах.

Мэри Доллс мастерски умела указывать на недостатки. Она искренне верила – если долго и упорно говорить человеку о его несовершенстве, рано или поздно он его исправит. И станет совершенным… Мэри была уверена, что совершает благое дело.

А что является недостатком? Страх – это недостаток, эгоизм – это недостаток, жадность – это недостаток. Большие ноздри – это недостаток. И главную цель жизни Мэри находила в том, чтобы помогать другим избавляться от недостатков. Как? Так же, как она поступила со своей дочерью.

Она сделала свою малышку совершенной. На это потребовалось много сил и времени, но теперь кукла-Энни была идеальна. Такой, какой Мэри всегда хотела её видеть. Но нельзя же останавливаться на достигнутом? Нужно помочь другим!

Энни видела, как мама продолжала сводить других людей с ума. И доводить до «очистительного суицида». При жизни у неё не всегда это получалось хорошо. Но когда добрые люди наконец отчаялись настолько, что убили маму, делать мир идеальным ей стало проще.

Тогда она и превратилась из мамы, кукольницы Мэри Доллс, в Мамочку. Тогда и стала собирать свой новый дом, полный идеальных детей.

И всё равно Энни любила маму. Просто не могла не любить. Оттого не знала, действительно мамочка совершает что-то плохое, или Энни просто такой нехороший ребёнок, что не понимает и вредничает?

Энни задумалась. В глазах тех, кто приходил сюда, она видела много мам. Разных… Кто-то любил своих детей, кто-то нет. Но ни одна из них не довела своего ребёнка до самоубийства. Всё это с ними сделала её Мамочка. А как бы у них сложилась жизнь, останься они в живых? Не стань жуткими куклами в её доме? Что бы тогда с ними случилось?

Её взяло любопытство. Именно из любопытства она решилась на неожиданный шаг.

***

Генри плыл как в тумане. Отправив Ральфа в другой конец дома, он вдруг почувствовал, что остался один. Совсем один. Это одиночество сухо шуршало вокруг него длинной старой юбкой.

В комнате, куда он попал, оказалось чуть светлее, чем в остальном доме. По левую сторону у самой двери было разбитое окно, меж оскаленных зубьев которого проникал свет уличного фонаря. Да ветер задувал осенние листья. Но даже с разбитым окном, здесь стоял запах крови и плесени. Он словно въелся в эти стены.

Сбоку кто-то мелькнул. Генри порывисто обернулся. Никого.

– Крыса, – выдохнул он шепотом, – Наверняка крыса.

– Конечно… Не бегает же это кровожадная кукла, желающая тебя убить. Это крыса.

– Это крыса, – вторил мужчина странному голосу то ли в доме, то ли в своей голове.

Луч фонаря беспомощно блуждал по комнате. Он натыкался на старую мебель – деревянное кресло-качалку, ветхий диван, круглый стол с обвалившейся столешницей. Под ним валялись осколки вазы и почерневшая труха, вероятно, от цветов. Потухший камин выглядел жерлом адской печки.

Как-то вдруг темнота обострилась и стала опасной. К всепоглощающему чувству одиночества добавился необъяснимый страх. Словно ему следовало бежать, а он не понимал, от чего.

– Что за глупости?! – воскликнул мужчина вслух, – Чего я так разволновался? Это просто старый…

– …уродский дом.

– Именно. И в нём нет ничего, кроме…

– …уродских кукол.

– Угу.

– …и уродского тебя.

– Я не уродец, – ответил Генри, но как-то неуверенно.

Скорее для проформы, чем всерьёз.

– Ты – уродец, и ты сам это знаешь.

Он наконец понял, откуда раздаётся голос. Он звучит из кресла и заползает прямо ему в уши склизкой, многоногой сколопендрой. Пришлось напрячься, чтобы перевести туда свет фонаря.

Кресло надсадно качнулось. Оно стояло повёрнутым к камину, а потому видеть можно было лишь… Тяжёлую руку на подлокотнике. В тусклом кругу света она казалась зеленоватой.

Сердце с шумом забухало в районе желудка. А руки ощутили жир… Этот мерзкий жир, котором пропиталось всё его детство.

– Ты уродец, Генри, – повторил до ужаса, до скрипа зубов знакомый голос, – И ты живёшь в уродском мире. Здесь нет ничего красивого… И никогда не будет.

Рука напряглась, поднимая огромную тушу с дивана. Тушу… Его матери.

Нет! Это невозможно! Она же… Она же умерла.

Колени подогнулись. Мужчина не удержался, бухнувшись на пол.

– Какой же ты мерзкий уродец, Генри! – она развернулась, заполняя собой, казалось, всё пространство.

Запах плесени сменился тошнотворной вонью супа. В непроизвольных судорогах задёргался кадык, и в горле встал склизкий ком. Будто из разваренной капусты.

– Сынок, как ты можешь быть таким неудачником? – низкий голос переливался нежными тонами, – Этот ужасный мир специально создан для таких уродцев, как ты. И при этом ты умудряешься быть неудачником?

– Я не неудачник, – прошептал он сквозь зубы.

– Я не слышу, что ты там бормочешь.

– Я не неудачник!!!

Ральф услышал голоса в другой комнате, и ему сделалось не по себе. Они здесь одни. Если это Генри, то с кем ему разговаривать?

На полдороги по коридору, мужчина подумал: «А если этот сукин сын опять разыгрывает меня?!». Но в тайне ему хотелось, чтобы это оказалось правдой. Ведь иначе… Что именно «иначе» даже думать не хотелось.