Юрий Поляков

Собрание сочинений. Том 1. 1980–1987

«Скорятину, отпрыску русских пахарей, порой становилось дико и смешно от мысли, что его первенец живет теперь у Мертвого моря, носит трудно выговариваемое имя Барух бен Исраэль и воюет с арабами за клочок обетованной земли величиной с колхозный пустырь. Как, в какой момент Борька стал буйным иудеем, страдающим за каждую пядь Голанских высот, словно это его собственная кожа?» Этим вопросом задается Геннадий Скорятин, итожа результаты своего брака с надменной однокурсницей Ласской: сын – иудей, закончивший университет в Хайфе, воюющий в израильской армии, а дочка Вика – чужая и по крови, и по духу: вот уж у нее с ее биологическим отцом национальных трений нет…

«У нас, евреев, такими вопросами занимаются женщины», – гордо скажет Ласская своему мужу, отбирая последнюю надежду уйти, развестись, начать новую, на сей раз самостоятельную жизнь. Купленный втайне от жены кооператив безжалостно разоблачен главным редактором «Мымры», начальником Скорятина и любовником его жены. Конечно, попытка эмансипации не выглядела очень уж твердой и уверенной, но все же она была. Но в словах Марины содержится ключ к их отношениям вообще: именно она решает все вопросы, притом не только в семье, но и в жизни Гены, дед которого землю пахал, как сам он вспоминает, смутно ощущая свое родство с разночинцем Базаровым. Вот так складывается жизнь разночинца, ставшего примаком в еврейской семье. «Свое и чужое начинают различать позже», – случайно услышал Скорятин от своей будущей тещи – так она характеризовала неравный брак своей дочери, явный, по ее мнению, мезальянс. В правоте ее слов и сам Скорятин убедился вполне, расплачиваясь всю жизнь за слишком поздние прозрения на предмет своего и чужого.

Речь здесь идет о несовместимости национальных культурных кодов, несовпадение которых в брачном союзе столь же губительно, как и в общей исторической ретроспективе. Пожалуй, Поляков впервые после двухтомника А. Солженицына «Двести лет вместе» это несовпадение национальных кодов, бытовых и бытийных, сделал предметом изображения, определяющим важные аспекты проблематики романа. Только Солженицын прослеживал общий вектор национальной русской судьбы, а Поляков показал его отражение в частной судьбе своего героя, обнаружив тотальное несовпадение двух взглядов на мир. И в этой несовместимости еще одна причина катастрофы, постигающей героя. Как и в том, что распалась связь времен, мир вывихнулся из сустава…

Один из романов Маркеса, написанный уже после получения им Нобелевской премии, называется «Любовь во время чумы». Переводчики сознательно изменили название романа, включая его в наш культурный код (в оригинале – «Любовь во времена холеры»). Конечно же, никакой чумы в начале ХХ века, когда романное действие завершается соединением счастливых любовников, уже не было, речь идет о холерном карантине, но пушкинский «Пир во время чумы» оказывается значимее исторических реалий. Маркес создал, пожалуй, уникальное произведение, показывающее, что любви всей жизни можно дождаться, если терпеливо ждать, и в глубокой старости она еще более остра и ценна, чем в молодости. Любовь, потерянную в ранней юности, человек лелеял всю жизнь и получил свою возлюбленную в глубокой старости, что не помешало насладиться обоим всеми прелестями любви и чувственной, и духовной. Маркес соединяет юность, когда любовь вспыхнула, со старостью, когда судьба позволила героям соединиться, обнаруживая нерушимую связь времен в частной судьбе.

Сходство композиционной структуры двух романов про любовь – «Любовь в эпоху перемен» и «Любовь во время чумы» – не только в названии, которое соединяет частное и историческое время. Оно и в композиционной структуре, которую избирают оба писателя, испытывая потребность в соединении частной судьбы и национально-исторических событий: в стране Карибского региона на рубеже XIX–XX веков и в России на рубеже ХХ – ХХI веков. Различие между ними состоит в том опыте, который извлекают из этого соединения писатели. У Маркеса – радостная песнь любви, победившей всемогущее время. У Полякова – реквием светлым надеждам обманувшей нас эпохи перемен.

Неужели все так грустно у Полякова?

Нет, не все. Есть вещи, которые дают личности возможность активного противостояния и онтологической пустоте, и распавшейся связи времен. Одна из них – творчество. Именно о творчестве роман «Гипсовый трубач». Это самый объемный роман писателя. Он позволил себе писать не останавливаясь, столько, сколько понадобится, не задумываясь об объеме. Он сравнил свой текст, все нарастающий в объеме, с подходящим тестом, вылезающим из кастрюли, которое хозяйка (автор в нашем случае) и не собирается особо запихивать, уминая, обратно. А пусть себе лезет! Сколько будет, столько будет! Вот и получился в результате такой объемный, больше тысячи страниц, роман.

Естественно, такое произведение не может не рассыпаться без очень сильных композиционных скреп, которые объединяли бы сотни героев, связанных и не связанных сюжетно друг с другом, которые внезапно появляются в романе и столь же быстро исчезают из него; сотни не связанных друг с другом положений и ситуаций, кажется, распадутся, а строгая романная форма утратится, и текст, действительно, превратится в бесформенное тесто, вылезшее на стол из кастрюли – замысла.

Традиционно композиционное единство романа формируется сюжетом, т. е. системой событий, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями, и включающих в себя главных героев произведения. Но ни один сюжет, даже самый разветвленный и хитро закрученный, не включит в себя сотни героев «Гипсового трубача» и не выдержит такой нагрузки – он просто обречен разрушиться и превратиться в ворох никак не соотнесенных друг с другом эпизодов.

Но этого не происходит. Поляков находит композиционный принцип, на котором держится роман. Два странных человека, несомненно, творчески одаренных, оказываются объединены одной задачей: снять фильм. Этот тандем составляют неудачливый режиссер, ныне значительно более успешный ресторатор, Горынин и писатель «очень второго ряда», как сказал бы В. Набоков, Кокотов, написавший, впрочем, один удачный рассказ «Гипсовый трубач» – он тоже включен в безбрежный текст романа. Никакого фильма в результате не получается: все погружается в бесконечные разговоры ни о чем. Писодей и кукловод, как называют себя соавторы, погружаются в бесконечную пучину воспоминаний, размышлений на тему «а вот так тоже было», становятся свидетелями и участниками жизни в Ипокренино, включаются в борьбу за спасение не то дома творчества, не то дома престарелых работников искусств от банды некого Ибрагимбыкова, который, как водится, собирается его приватизировать. Таким образом создается кумулятивный сюжетно-композиционный принцип, если воспользоваться терминологией В. Я. Проппа, описавшего его действие в сюжете волшебной сказки. Его суть состоит в том, что множество событий, ситуаций, характеров и положений, воссозданных в романе, связаны друг с другом не сюжетными причинно-следственными связями, а ассоциативными, возникающими в ходе трезвых (и не всегда) разговоров соавторов. Никакого фильма в конце концов, конечно же, не получается, но у мнимых соавторов возникает подлинная иллюзия творческого озарения. Экстатическое восклицание Жарынина «О, как я это сниму!» становится лейтмотивом романа и мотивирует включение в него по принципу ассоциативной связи множество эпизодов, воспоминаний, ложных сюжетных ходов, которые, как может показаться наивному читателю, и начнут сейчас развиваться – и тут же угасают, обманув читательское ожидание. Иные ходы и композиционные связи завязываются вокруг борьбы за Ипокроенино, за спасение которого смело берется Жарынин.

Соавторы писодей (Кокотов, несостоявшийся автор так и не написанного синопсиса) и игровод (экс-кинорежиссер Жарынин, ныне ресторатор, тоскующий по творческому свершению) болтают в романе больше всего, имея для этого каждый свои психологические мотивации. Но главное в том, что оба тоскуют по подлинному творчеству, оба стремятся к нему. Увы, этим стремлениям не дано осуществиться: фильм не снят, синопсис не написан… Слова, ставшие лейтмотивом образа Жарынина «О, как я это сниму!» лишь подчеркивают иллюзорности возможности что-нибудь снять. Именно в их «болтовне», которая развивается на фоне сюжета с Ипокренино, и обнаруживается глубинная и очень трагическая нота романа: оба героя не обладают творческим потенциалом, способным вывести их из жизненной рутины, которая осмысляется как безнадежность: режиссер становится ресторатором, создатель блестящей новеллы о гипсовом трубаче пишет бульварные романы под женским псевдонимом, якобы представляющие собой перевод с французского…

Таким образом, мы видим героев в весьма трагической ситуации, обнаруживающей разрывы исторического времени. Их настоящее – старики из Ипокренино, у которых все в прошлом; нет будущего: фильм даже не начат. Да в общем, и настоящего настоящего у них нет: душегубы Ибрагимбыкова – просто труппа Театра имени Мцыри, играющая по сходной цене бандитов-рэкетиров, а сам Ибрагимбыков – заслуженный артист республики и заведующий труппой. Поэтому случившееся кровопролитие тоже какое-то не настоящее, напоминающее клоунаду, а кровь – клюквенный сок из «Балаганчика» А. Блока. Комическое лишь подчеркивает трагическую безысходность положения героев… Игровод явно переиграл – и стал жертвой собственной игры.

Действие романа происходит уже в двухтысячные годы, но постоянные вкрапляющиеся эпизоды и положения относят читателя в предшествующие эпохи, в первую очередь эпоху 90-х годов. Наверное, это самое сложное и самое мифологизированное время нашей недавней истории. Миф о «лихих девяностых» слишком уж все упрощает. Как, впрочем, и всякий миф. И когда Поляков воссоздает ситуации, вроде бы вписывающиеся в эту мифологию, он все равно идет дальше и преодолевает упрощенность мифологического сознания: в романе «Замыслил я побег…», в повести «Небо падших» показана эрозия не нравственных, а онтологических ценностей.

А вот как обозначить первое десятилетие нынешнего века, когда, собственно, и происходит поездка в Ипокренино писодея и игровода? Мифологии этого времени пока еще нет, но его образ ярко запечатлен в «Гипсовом трубаче».

* * *

«Повесть о светлом прошлом» – так назвал писатель трилогию «Совдетство», над которой увлеченно работал в последние три года. Их жанр трудно определить: это роман-ностальгия, отправляющий читателя вслед за автором на поиски утраченного времени. С типологической точки зрения трилогия Полякова близка знаменитому фильму Феллини «Амаркорд» (Я вспоминаю). Эти воспоминания ценны сами по себе: автору удается заставить своего читателя испытать ностальгию по 60-м годам, а тех, кто не застал то время, полюбить идеализированные образы советской эпохи; но они ценны еще и воистину акмеистическим вниманием к деталям быта: цвету абажура в московской квартире (кто знает, что это такое, сейчас?) интерьеру, предметам сервировки стола, отполированной морде собаки пограничника на станции метро «Площадь Революции», а отсюда уже путь к московской мифологии, живущей и сейчас: попав на «Площадь Революции», посмотрите, как и по сей день сверкает довольная морда пса, старожила московского метро! Поляков рассказывает простую и интимную жизненную повесть в трилогии «Совдетство», с любовью представляя бытовые детали домашней кухни, московского метро, булочной-кондитерской, московского двора, интимные переживания молодого человека. Иными словами, творит замечательный миф о Москве своего детства.

Миф – отнюдь не неправда. Миф есть форма нашего мышления, которая позволяет нам воспринимать и структурировать окружающий нас мир. Бывают мифы деструктивные, разрушающие реальность; бывают, напротив, светлые, творящие ее замечательный образ, пусть и приукрашенный, идеализированный сознанием взрослого состоявшегося человека, который с благодарностью вспоминает эпоху своей юности и тех людей, что жили тогда и смогли передать настоящему и, хочется надеяться, будущему свою мудрость, силу и доброту.

Говоря о прозе Полякова, мы не коснулись других важнейших родовых составляющих его метаромана: драматургии, поэзии и публицистики. А эти явления не менее важны в палитре его творчества.

Поэзия – особая сфера, и читать ее и говорить о ней нужно иначе, чем о прозе и драме. О ней нужен отдельный разговор. Здесь же обратим внимание на то, что в лирике Полякова почти нет того, что пронизывает все его творчество: иронии, гротеска, фарсового начала, которое проявляется с избытком в драме и прозе. А тут он серьезен и… лиричен. Усвоив уроки акмеистического письма, он обращается к обыденности (случайной встрече, райкомовскому суетному дню) и возводит ее на уровень проникновенной лирической глубины. Стихотворение «Старый друг» воспроизводит малозначительную уличную сценку: «Я прохожего толкнул, я извинился…», которая оборачивается не просто встречей друзей, но и грустным мотивом уходящего времени: «Друг мой, друг, / вот время и коснулось / Нас испепеляющим крылом». Это дает возможность предельного расширения поэтического контекста: здесь окажется и городской трамвай, коммунальная квартира, кухонный и коридорный инвентарь. Такое расширение поэтического контекста обусловлено стремлением сделать доступным лирическому сознанию самые разные стороны бытия, если угодно, увидеть прекрасное в обыденном. Редкий дар для русского поэта. Или русского человека вообще?

Самое удивительное при этом: в поэзии поворачиваются новыми гранями основные темы творчества. Тут и армия, и дружба, и военная тематика, и любовь, и мотивы «Совдетства», и работа в РК ВЛКСМ, и жизнь школьного учителя, и эрозия нравственных ценностей… Тут и попытки осмыслить революцию 1917 года, и размышления о Пушкине и его эпохе… И все же не может он обойтись совсем без иронии! Стихотворение «Иронический автопортрет» создает образ поэта-поденщика, которым Поляков, разумеется, никогда не был: «Он пишет в автобусе, в поезде и в самолете, / Использует также троллейбус, метро и трамвай, / Поэтому эпоса вы у него не найдете: / Сложил три куплета – и хватит, приехал, вставай!»

К драме как к роду литературы писатель пришел не сразу. Сначала были инсценировки первых произведений, удачные и не очень опыты общения с режиссерами и инсценировщиками. Но на сегодняшний день Поляков является одним из самых известных драматургов, а его комедии (рискну предположить, что перед нами в первую очередь комедиограф) затрагивают самые острые темы современности. И вновь здесь гротескно выведенные социальные типы русской жизни и нравы первых десятилетий нынешнего века. Зритель увидит две супружеские пары, собирающиеся заняться свингом, подпольщика-коммуниста, ищущего «своих» по газетному объявлению, который появляется в квартире свингеров в самый неподходящий момент со свернутым красным знаменем («Хомо эректус, или Обмен женами»); одноклассников, встречающихся двадцать лет спустя после выпуска и обнаруживающие множество неразрешенных проблем, заложенных тогда («Одноклассники»)». А «Чемоданчик», пьесу, жанр которой автор определил как «апокалиптическая комедия», погружает зрителя в хитросплетения кремлевских интриг, а женщина-президент читает со сцены стилизованный монолог пушкинского Бориса Годунова. А действие, может быть, наиболее трагической пьесы «В ожидании сердца» разворачивается в клинике «Именины сердца», специализирующейся на трансплантации органов. Иными словами, драматургия Полякова в гротескных, а подчас и фантастических формах создает широкую картину современности. Драма как род литературы дает писателю большие в сравнении с эпосом возможности обращения к ироническому гротеску, балансируя между реальным и фантастическим. Первый акт «Хомо эректус» завершается тем, что хозяева и гости понимают, что поставленная некоторое время назад в духовку утка сгорела (о ней все забыли) – и здесь, конечно, нет ничего фантастического, разве что рассеянность хозяйки дома несколько преувеличена. А вот предложение поступить аналогичным образом с коммунистом Васей, нарушившим своим появлением сюжет свинга, уже некоторым образом искажает реальность, переходит в сферу фантастического – и взрывает зрительный зал хохотом – сам несколько раз слышал.

Наверное, каждый писатель испытывает потребность прямого выражения собственных мыслей – не в художественной форме, а в публицистической. Публицистика – неотъемлемая часть творчества Полякова. Его книги «Государственная недостаточность», «Созидательный реванш», «Желание быть русским» обнаруживают политические взгляды автора, если угодно, его идеологию, которую можно обозначить как идеологию просвещенного национального консерватизма. Подробно анализировать эти взгляды во вступительной статье нет возможности, отметим лишь некоторые из них.

Полякову чужда революционность: он не принимал ее в поздние советские годы, не считая советский исторический проект исчерпанным и обанкротившимся. Необходима переделка, полагал он, но отнюдь не тотальный демонтаж. Без всякой радости он воспринимал ельцинское время, трагически ощущая экономический коллапс, видя стремительную эрозию не только социалистических, но и национальных ценностей. При этом росло понимание той роли, которую должно играть государство, и не только в социальной и политической сферах, но и в сфере культуры и идеологии. Постепенно оформлялось понимание того, что это должна быть национальная идеология, которая опирается на опыт русской истории, культуры, литературы – иными словами, на опыт национально-государственного строительства. В своей публицистике Поляков настаивает на том, что естественный путь России – это путь государственной самодостаточности, основанный на утверждении русского языка, литературы и национально осмысленной истории как сфер формирования русского взгляда на мир.

В сущности, все творчество писателя и воплощает этот взгляд.

М. М. Голубков,

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Cто дней до приказа

1

…Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи – прапорщика Высовеня.

– Вставай! Трибунал проспишь! – сурово шутит прапорщик.

За окошком не утро, а знобкая темень. Ежась и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчутся несколько солдат – зародыши будущей полноценной шеренги.

В казарме возле изразцовой печки стоит сердитый, со следами сна на лице замполит дивизиона майор Осокин. Время от времени он резко дергает головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это – тик, последствие контузии, полученной в Афгане.

Рядом с замполитом томится наш комбат старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный неорганизованным подъемом вверенной ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость – фуражку-аэродром, сооруженную в глубоко законспирированном столичном спецателье.

– Давай, Купряшин, давай! – брезгливо кивает мне комбат Уваров. – Спишь, как на первом году! Защитничек…

– А что случилось? – совсем по-цивильному спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая уставными словосочетаниями, еще не проснулась. – Тревогу же на завтра назначили…

Старшина Высовень медленно скашивает глаза в сторону замполита, потом снова смотрит на меня, и в его взоре столько многообещающей отеческой теплоты, что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю обмундированием, на бегу опоясываюсь ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына, и замирает.

«Вот черт, – молча возмущаюсь я. – Второй день выспаться не дают!»

– В дисбате выспитесь! – обещает, вышагивая вдоль построенной батареи, старшина Высовень.

Нет никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обучали телепатии.

– А что все-таки случилось? – спрашиваю я стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механика-водителя нашей самоходки и неутомимого борца за права «стариков».

Зуб медленно поворачивает ко мне свое злое розовощекое лицо и не удостаивает ответом. Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда остригся наголо, чтобы к «дембелю» волос вырос гуще. Скажите пожалуйста, какой гордый! Дедушка Советской армии и Военно-морского флота! Значит, все-таки вчерашний ночной приговор в каптерке – акция, как говорится, долговременная! Ладно, переживем.

Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?

* * *

Вчера, за час до подъема, меня разбудил чей-то шепот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек, на табуретках, аккуратно лежало обмундирование, в черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом, на полу, стояли сапоги, обернутые вокруг голенищ серыми портянками. Возле каждого табурета – две пары сапог: одна – стоптанная, побывавшая в ремонте, другая – новенькая, с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные: внизу спят «старики», а наверху – молодежь.

Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками: сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом, который и разбудил меня. Разговаривали молодые – Малик из взвода управления и доходяга Елин, заряжающий с грунта из моего расчета. Их койки приставлены впритык, поэтому они были уверены, что их никто не слышит, но я разбирал каждое слово.

– Ты бы на сквозняк повесил! – советовал Малик.

– Я и повесил, – безнадежно ответил Елин. – Все равно воротник и манжеты сырые. Зуб теперь орать будет, что я плохо отжимал, а я вот – до мозолей выкручивал! – И он показал однопризывнику ладони.

– Может, обойдется! – успокоил Малик. – Все-таки праздник сегодня!

– Кому праздник, а кому… – Елин не договорил и ткнулся лицом в подушку.

– Терпи, будет и твой праздник!

– Не хочу я, не могу! – почти крикнул Елин.

– Не хочешь – заставят, не можешь – научат! – убежденно ответил Малик.

– Ребята, мы будем спать?! – возмутился из-под одеяла рядовой Эвалд Аболтыньш, еще два месяца назад разгуливавший «по узким улочкам Риги».

Никто не ответил, а через минуту все трое затихли: молодые засыпают мгновенно, им еще, как медным, служить до своего праздника, до своих ста дней!

Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое сто дней до приказа! А это значит, ты уже наполовину гражданский человек. Это значит, министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила. Не знаю, может быть, маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим «паркером» с золотым пером, но так уж считается: сначала он выбирает себе ручку, потом обмакивает ее в чернила, затем делает несколько пробных росчерков и наконец ставит автограф на известном каждому солдату документе, где есть такие священные слова:

«В соответствии с законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» приказываю:

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск в запас в октябре – декабре 198… г. военнослужащих, сроки действительной военной службы которых истекают до 1 января 198… г.»

Затем идет второй пункт – о новом призыве, а за ним третий:

«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях».

* * *

Трижды, стоя в строю, я слышал эти слова, трижды провожал «стариков» домой.

Через сто дней мой приказ!

Накануне всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказ, и увольнение будут раньше обычного и что на это имеются веские внутри- и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а «дембель», говоря словами старшины Высовеня, «неотвратим, как смерть»!

Первыми узнают о приказе писари и сразу сообщают благую весть своим землякам. Под страшным секретом. Естественно, через полчаса об этом знает уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати, и начинается настоящая охота за газетами. Неизвестно, каким образом, но только номера с текстом приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся в кабинетах командира и замполита полка. А ефрейтор Симаненок (он уволился весной) просто-напросто делал на этих газетах маленький солдатский бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажиотажа, когда кое-кто отчаивался украсить свой дембельский альбом заветной вырезкой, Симаненок получал из дому здоровенную бандероль, набитую самыми разными газетами от одного-единственного числа. Понятно от какого. И еще: выпуск с приказом на первой полосе был единственным номером многотиражки «Отвага», расходившимся мгновенно и полностью. В любое другое время нашу газету (ребята называют ее «Стой, кто идет?!») можно наблюдать в самом неожиданном виде и в самом неожиданном месте.

Итак, узнав о приказе, «старики» мчатся в лес – ставить дембельские кресты, сколоченные доски или сучья, к которым прибиты дощечки с надписями. Например:

Мл. сержант Коркин А. Ф.

1982–1984

Служи, сынок, как дед служил,

А дед на службу положил!

Главное – присобачить крест на дереве как можно выше. В прошлом году один «старик»-верхолаз грохнулся и попал не домой, а в госпиталь.

Вечером события разворачиваются следующим образом: у «стариков» к приказу всегда припасены трассеры и сигнальные ракеты, поэтому, как только стемнеет, то в одном, то в другом месте небо прошивают огненные пунктиры. Офицеры бранятся, принимаются искать виноватых, но больше для виду, ибо все понимают: таков давний солдатский обычай.

Но самое главное начинается после отбоя: «старики», которые с этой минуты становятся «дембелями», возводят всех остальных в очередные звания неписаной казарменной иерархии. Делается это при помощи обыкновенного уставного ремня. Каждый получает по конкретному месту столько ударов, сколько месяцев отдано родным Вооруженным силам.

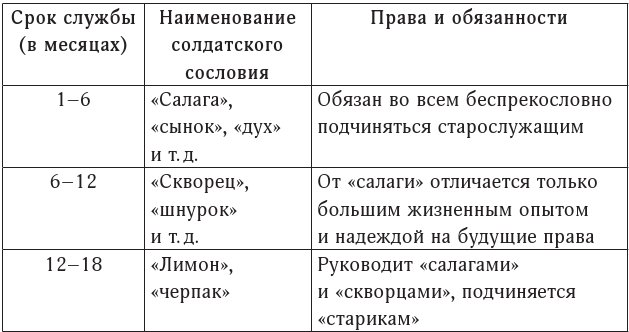

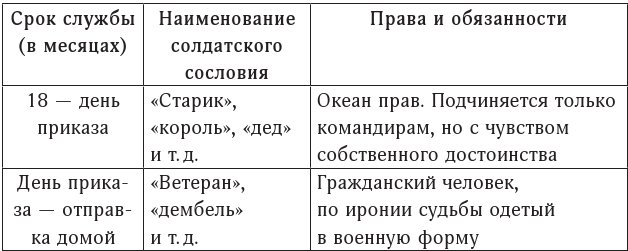

Когда я учился в школе, у нас был преподаватель истории – жуткий зануда. Он всегда заканчивал урок предложением начертить «табличку на полстранички» и таким образом закрепить новый материал. С тех пор я могу свести к табличке все что угодно, даже нашу солдатскую жизнь. Выглядеть это будет примерно так[1]:

«Старик» – это сладкий сон после подъема (пока не придет старшина), это лучший кусок за длинным солдатским столом, это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом (за тебя колотят подошвами молодые), это полная свобода от мелкого быта и возможность полностью отдаться мечтам о «дембеле» (если надо, подошьет подворотничок или простирнет гимнастерку молодой), это… Это еще десятки различных привилегий, превращающих тебя в особое существо и придающих походке рассеянную величавость, а лицу – сонно-высокомерное выражение. Честно говоря, большинством этих прав я не пользуюсь – не по мне… Не могу, например, как ефрейтор Зубов, заставить молодого всю ночь стирать мое «хэбэ», а потом костерить за то, что гимнастерка к утру не высохла, хотя год назад то же самое проделывали с ним, Зубом. Но самое грустное и непонятное заключается в том, что всего лишь через год этот насмерть перепуганный Елин станет неторопливо-суровым двадцатилетним «стариком» и будет гонять такого же ошалевшего парня – свое сегодняшнее подобие!

Но только ничего этого я не увижу: через сто дней приказ, потом самые томительные дни до отправки партии уволенных в запас, а потом… Я уже чувствую острый, волнующий запах «гражданки» и просыпаться, наверное, в последнее время стал так рано, чтобы со вкусом помечтать о ней. Я почти два года не пил газировку из фыркающего автомата, не бродил по осенней Москве! Почти два года… Неужели прошло два года?!