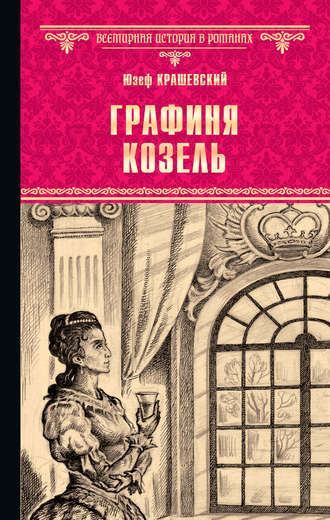

Юзеф Игнаций Крашевский

Графиня Козель

Знак информационной продукции 12+

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

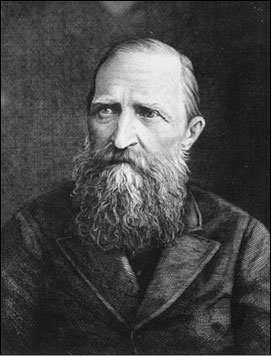

Об авторе

Юзеф Крашевский

(1812–1887)

Юзеф Игнацы Крашевский, выдающийся польский писатель, публицист, издатель, историк, политик, общественный деятель родился 28 июля 1812 г. в Варшаве в дворянской семье. Интересно, что своих родителей Ю. Крашевский выведет героями своих произведений. Отец его, хорунжий Ян Крашевский, появляется в «Повести без названия» (1855), а мать, в девичестве Зофья Мальска, – в «Записках неизвестного» (1846). Юзеф был старшим из пяти детей, а младший, Каетан, тоже стал писателем.

Учился Юзеф в различных городках Подлясской земли и в 1829 г. поступил на медицинский факультет Виленского университета. Правда, учебе он предпочел литературные увлечения; его стихи печатались даже в петербургских изданиях. В декабре 1830 г., в самом начале польско-литовского восстания против царизма, Ю. Крашевский был арестован в числе группы революционно настроенных студентов. Заступничество тетки способствовало освобождению юноши под гласный полицейский надзор. Годичное пребывание в тюрьме повлияло на политические взгляды Юзефа: он стал критически относиться к вооруженной борьбе – скорее сочувствовал, но считал неэффективным средством национально-освободительного движения.

Некоторое время Крашевский жил в Вильне (современный Вильнюс), изучал историю города, что получило отражение в ряде повестей, а также в четырехтомной истории Вильны. Одновременно он занялся популяризацией истории, издавая документы и дневники. В 1838 г. Юзеф женился и поселился на Волыни вместе с женой, Зофьей Вороничувной. Супруги сменили несколько местечек в районе Луцка, долго жили в Житомире, где Юзеф Игнацы занимал последовательно несколько должностей: был куратором польских школ, директором театра, директором Дворянского клуба и пр. Супруги много путешествовали: по России, Бельгии, Франции, Италии. Однако главным для Ю. Крашевского оставались литература и издательское дело. Потом семья переселяется в Варшаву, но с началом нового восстания против царизма покидает пределы Царства Польского и поселяется в австрийской Галиции. Юзеф пишет несколько повестей на повстанческую тематику, что окончательно закрывает Крашевскому дорогу на родину. Писатель живет во Львове и Кракове, занимается несколькими неудачными издательскими проектами, потом переезжает в Берлин, где его в 1883 г. арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу Франции. Престарелый пан Юзеф снова оказывается в тюрьме, откуда его выпустили в 1885 г. под залог по причине болезни легких. Крашевский уехал в Швейцарию, потом в Сан-Ремо, вернулся в горную республику и в 1887 г. умер в Женеве.

За свою долгую жизнь Ю. И. Крашевский написал и издал 600 поэтических и прозаических томов, не считая журнальных и газетных статей и объемистой частной корреспонденции. Писателя называют автором наибольшего количества книг в польской литературе. Он написал 232 романа, в том числе 88 исторических, представляющих наибольший интерес для современного читателя. Среди последних выделяются два цикла: «Саксонская трилогия» (1873–1875) и 29 романов из «Истории Польши», выходивших с 1876 по 1889 год. В наследии Ю. Крашевского выделяются также исторические труды (например, трехтомная «Польша во времена трех разделов»), путевые дневники, книги по искусству. Известен был Крашевский также как живописец и график.

Анатолий Москвин

Избранная библиография Юзефа Крашевского

С престола в монастырь (Lubonie, 1876)

Королевские сыновья (Królewscy synowie, 1877)

Борьба за Краков. При короле Локотке (Kraków za Łoktka, 1880)

Король холопов (Król chłopów, 1881)

Белый князь (Biały książę, 1882)

Две королевы (Dwie królowe, 1884)

Инфанта (Infantka, 1884)

Изгой (Banita, 1885)

«Саксонская трилогия»:

Графиня Козель (Фаворитки короля Августа II) (Hrabina Cosel, 1873)

Граф Брюль (Brühl, 1874)

Из Семилетней войны (Z siedmioletniej wojny, 1875)

Часть первая

I

В королевском замке саксонской столицы все было тихо, грустно и уныло, словно все как бы вымерло. Ночь стояла осенняя, хотя шел только конец августа, когда бывают еще и веселые дни и теплые ясные ночи, холодные ветры дуют еще очень редко, и только кое-где виднеется желтоватый лист на деревьях.

Однако в тот вечер, с которого начинается наша повесть, дул резкий северный ветер и черные нависшие тучи волоком тянулись одна за другой по небу, на свинцовом своде которого изредка мелькала на мгновение звездочка и сейчас же быстро гасла в густых облаках. На площадке у ворот замка молча расхаживали часовые. Окна королевских покоев, откуда так часто лил свет веселых пиров и слышалась музыка, теперь были темны и закрыты. Это было явление необыкновенное для царствования короля Августа, который имел прозвание «Сильный». Такое прозвание как нельзя более шло королю, который отличался своею силою во всем: он ломал подковы и людей, горе и злосчастье, а его ничто не могло сломить. По всей Германии, да, пожалуй, и по всей Европе славился блистательный королевский двор, перед которым все другие дворы меркли; ни один не превосходил его пышностью, вкусом и тонким разнообразием развлечений; никто не мог сравняться со двором Августа. Но в этом году, однако, Августу было невесело: швед отбил у него на выборах польскую корону. Король, едва не низвергнутый с престола, почти изгнанный из королевства, вернулся в свое курфюрстское гнездо и оплакивал свои потери, бесполезно затраченные миллионы и черную неблагодарность поляков… Саксонцы не могли в толк взять, как можно было не прославлять и не любить такого благородного и милого короля и как можно было отказываться от чести быть убитым для его удовольствия. Сам Август еще меньше добрых саксонцев был способен понять что-нибудь во всей этой истории, но мысль о неблагодарности преследовала каждое его воспоминание о Польше, так что наконец при нем стали избегать всякого разговора и о Польше, и о шведском короле, и о тех неудачах, которые некогда клялся исправить Август Сильный.

По возвращении Августа Дрезден уже начинал веселиться, чтобы рассеять как-нибудь своего государя, и только в этот вечер странная тишина царствовала в замке. Почему – этого никто не знал. Известно было, что король не уезжал ни в один из своих загородных замков; ярмарка в Лейпциге еще не начиналась; в городе и при дворе незадолго перед этим шли толки, что наперекор шведу Август прикажет давать балы, маскарады, карусели с тем будто, чтобы показать счастливому сопернику, что он, Август, совсем не сокрушается о своей минутной неудаче.

Немногие прохожие, которым доводилось в эту пору проходить по прилегавшим к замку улицам, поглядывали на окна и удивлялись, что там так рано наступила тишина. Но если бы кто, миновав большие ворота и первый двор, мог пробраться на внутреннюю площадку, тот увидел бы, что эта тишина была обманчива: замок не спал или, лучше сказать, спал только одним глазом – во внутренних же его покоях шло оживленное веселье.

Стража не впускала в эти апартаменты никого, кроме тех, кого там ждали.

Несмотря на ветер довольно суровой ночи, во всем первом этаже все окна были открыты настежь, из-за занавесей ярко блистал свет бесчисленного количества свечей, отражаемых множеством зеркал. Из дворцовых залов ежеминутно волною вырывался на площадку гомерический смех, который, отражаясь от каменных стен башен, раскатывался продолжительным эхом и пугал стоящую в молчании стражу.

Этому смеху вторил говор, то тихий, то громкий, то возрастающий, то падающий до слабого шепота, то наконец совершенно замолкавший… И снова оживлялись речи, и тогда над шумом разговора раздавались взрывы хохота и рукоплесканий: то был смех царственный, раскатистый, смелый, который не боится, что его кто-нибудь осудит и пересмеет. При каждом таком взрыве часовой, расхаживавший с алебардой на плече под окнами, вздрагивал, поднимал кверху голову, вздыхал и шагал далее.

В этом ночном пире, происходившем под вой ночной бури, среди спящего замка и смиренно замолкавшей столицы, было что-то страшное…

Тут веселился король…

По возвращении из Польши такие ночные пирушки – немноголюдные, в кругу лишь нескольких приближенных, которых назовем, пожалуй, королевскими друзьями, – стали случаться гораздо чаще, чем прежде.

Август, побежденный неказистым Карлом XII, которого тогда в насмешку называли «полуголовым», стыдился показать глаза в многолюдные собрания, а между тем искал забав и развлечений, чтобы забыться, и потому собирал около себя кружок своих любимцев и пировал с ними. Здесь рекой лилось золотистое венгерское, которое ежегодно специально привозилось ко двору Августа из Венгрии, и самые неистовые кутежи шли вплоть до утра, пока наконец все собеседники его величества, перепившись, мало-помалу не сваливались под стол, где и засыпали без особого почета, между тем как самого разгулявшегося короля его верный Гофман отводил в опочивальню и укладывал в постель.

В этот кружок излюбленных жрецов Бахуса допускались очень немногие: тут были только самые преданные и самые любимые люди Августа. Особы, не пользовавшиеся большим его расположением, вероятно, и не захотели бы там быть, потому что после нескольких бокалов король для тех, кого недолюбливал, становился небезопасен: силища у него была геркулесова, гнев олимпийский, а власть неограниченная… В обыкновенные дни, когда он на кого-нибудь гневался, у него по лицу пробегала будто кровавая туча, глаза блистали и дрожали щеки, он отворачивался от того, кто его раздражал, и удерживался от вспышки, но за стаканом вина этого удерживания не было, и тогда… Не один уже вылетал из окна и падал на камни мощеного двора, чтобы более никогда не подниматься!

Гневался Август редко, но зато гнев его был страшнее грозы небесной. В обыденной жизни не было государя добрее и любезнее Августа. Замечали даже, что чем меньше он кого любил, тем любезнее он тому улыбался, и часто накануне ссылки в Кенигштейн, где его некоторые бывшие фавориты высиживали десятки лет в строгом заключении, Август обнимал обреченного в тюрьму и ласкал его как самого лучшего друга.

Но как бы там ни было, в описываемое время государю необходимо было развлекаться. Что же удивительного, если усердные люди прилагали особые старания?

Среди пирушки приводили двух голодных медведей и стравливали их или подпаивали нарочно завзятых недругов и потом подзадоривали одного против другого. Это было самое любимое развлечение короля, и если пьяные Фицтум, Фризен или Гойм после площадной перепалки на словах схватывались наконец врукопашную, король торжествовал и надрывался от веселого смеха… Это была одна из его невинных забав.

Поссорить своих приближенных между собою королю было очень нетрудно, потому что он всегда знал, кто с кем дружен, кто кого ненавидел, кто сколько захватил у него непозволительным образом денег из казны.

Он знал, что замышлял каждый придворный, а если не знал, то отгадывал… Кто все это ему нашептывал, о том все напрасно ломали себе головы и в конце концов дошли до того, что никто никому ни в чем не верил: брат боялся брата, муж скрывал свои мысли от жены, отец опасался сына… А король Август Сильный, видя все это, лишь потешался над всей своей дворней.

Август не уважал людей и свысока смотрел на житейскую комедию; можно сказать, что, презирая других, он даже не уважал и своих ролей в жизни: и Юпитером, и Геркулесом, и даже Бахусом он бывал самому себе в тягость.

В этот вечер король чувствовал такую грусть и тоску, что решил собрать всех своих министров, любимцев и придворных, напоить их и хорошенько перессорить, чтобы немного позабавиться.

Среди освещенной залы, одну стену которой занимал сверкающий хрусталем и серебром буфет с серебряной, в золотых обручах бочкой на самом видном месте, стоял длинный стол, за которым сидели товарищи королевских забав.

Тут были вновь прибывшие графы – Тарапель Лагнаско из Рима, Ваккербарт из Вены; затем придворные – Вацдорф по прозванию «мужик из Майнсфельда», Фюрстенберг, Имгоф, Фризен, Фицтум, Гойм и наконец несравненный по своим шуткам, по своему неисчерпаемому остроумию, всегда серьезный и хладнокровный, но способный рассмешить всех и каждого барон Фридрих Вильгельм Киан.

Король сидел в расстегнутом камзоле и жилете, подпершись локтем, погруженный в грустные думы. Его красивое лицо, обыкновенно ясное и покойное, теперь было омрачено предчувствием какого-то близкого горя. Перед ним стоял только что опорожненный бокал… Несколько пустых бутылок доказывали, что беседа началась уже давно, но на лице короля не было заметно хмеля… Янтарная влага не позлатила его мрачных дум.

Придворные балагурили и шутили, стараясь развлечь государя, но ничто не помогало: Август сидел, задумавшись, и, казалось, не слушал.

Обеспокоенные собутыльники искоса поглядывали на своего приунывшего владыку: веселье не ладилось.

На противоположном конце стола сидел также мрачный, нахмуренный Киан и, как бы подражая королю, тоже оперся на руку, так же вытянул ноги и так же вздыхал, уставясь глазами в потолок.

Он был грустен до смешного.

– Послушай, – шепнул Фюрстенберг, толкая локтем Ваккербарта (оба они были уже под хмельком), – посмотри, сделай милость, на нашего короля!.. Ведь это прескверно, что его сегодня ничем развеселить нельзя!.. Одиннадцатый час… он должен быть уже в полном кураже, а между тем… Право, это наша вина!

– Ну, я на себя этого не беру! Я здесь гость, – возразил Ваккербарт, – а что до вас, то, зная короля ближе, вы бы действительно, кажется, должны придумать, как помочь.

– Чем тут поможешь? Ясное дело, ему Любомирская надоела, – ввернул слово Тарапель.

– Ну, говоря по правде, я думаю, что и шведов ему тоже не очень легко переварить! – прошептал Ваккербарт.

– Эге! Шведов-то мы скоро забудем, их за нас кто-нибудь другой поколотит; в этом я твердо уверен, и нам тогда придется собирать только плоды… – заговорил, качаясь, Фюрстенберг. – Нет, не шведы его огорчают… а ему действительно надоела Любомирская… Нужно будет ему найти другую женщину.

– Да разве это так трудно? – шепнул, снова пожав плечами, Ваккербарт.

– Ну, вам и надо было опять разыскать в Вене другую Эстерле, – засмеялся Лагнаско.

И придворные начали шептаться между собой так тихо, что уж ничего не было слышно, потому что король, казалось, пробудился от сна и, обведя глазами своих собутыльников, остановил взор на бароне Киане, который продолжал сидеть в своей трагикомической позе. Взглянув на него, государь прыснул гомерическим хохотом.

Ничего более не требовалось всему обществу, чтобы разразиться, подобно эху, веселым смехом, хотя половина собеседников даже и не знали, чему его величество изволил рассмеяться. Один только Киан не шевельнулся и не дрогнул.

– Киан, – заговорил король, – что с тобой? Не изменила ли тебе любовница? Не обеднел ли ты, не обидел ли тебя какой недруг? Ты похож на Прометея, которому сказочный коршун выклевывает печень!

Киан повернулся в сторону короля тихо, как деревянная кукла, и глубоко вздохнул. От этого вздоха стоявший около него канделябр с шестью свечами загас и дым пополз по зале.

– Что с тобой, Киан? – спросил снова король.

– Я скорблю о несчастной участи нашего любезнейшего монарха! – важно отвечал Киан. – Какая печальная доля! Рожденный для счастья, с ангельской красотой, с геркулесовой силой, с возвышенным сердцем, непобедимым мужеством, словом, рожденный для того, чтобы видеть у своих ног целый свет, ты не имеешь ничего.

– Да, это правда! – сказал, насупив брови, Август.

– Конечно, правда. Помилуй, нас тут пятнадцать человек, и ни один из нас не умеет развлечь тебя; любовницы твои тебе изменяют или стареют, вино киснет, деньги у тебя воруют, а когда вечерком ты захочешь отдохнуть в веселом приятельском кругу, твои верноподданные окружают тебя с унылыми, похоронными лицами. Не должно ли все это приводить в отчаяние всякого, кто тебя любит?

Август усмехнулся, дрожащей рукой схватил бокал и ударил им по столу. Из-за буфета выскочили два карлика, как две капли воды похожие один на другого, и встали перед королем.

– Слышь-ка, Трам, – крикнул Август, – вели подать нашей амброзии! Киан будет виночерпием. Это вино, которое мы до сих пор пили, разбавлено водой!

Амброзией называлось королевское венгерское вино, которое приготовлялось специально для Августа из лучших виноградных лоз в Венгрии. Это было всем винам вино, густое, как сироп, сладкое и мягкое, а крепость его была такова, что оно могло свалить с ног любого гиганта.

Трам и его товарищ исчезли, и через минуту явился мавр в восточном костюме; он нес на серебряном подносе громадную флягу венгерского. Все встали и приветствовали ее низким поклоном. Осмотрел ее и король и весело сказал:

– Ну, Киан, хозяйничай!

Киан поднялся… На другом подносе карлики несли рюмки, но эти рюмки не понравились новому подчашему[1]; он шепнул что-то карликам, те побежали своими маленькими шажками за буфет и быстро явились с новой посудой.

С важностью сановника, сознающего значение возложенного на него поручения, Киан принялся расставлять рюмки. Посреди стоял прелестный королевский бокал весьма приличного объема, а вокруг него хотя меньшие, но все-таки довольно объемистые рюмки министров, за которыми выстроились рядком мелкие, с наперсток величиною, рюмочки.

Все с любопытством смотрели на эти приготовления. Киан тихонько поднял флягу, чтобы не взболтать осадка, и стал осторожно наливать. Сначала он наполнил всю мелочь. Невелики были эти рюмочки, но зато их было так много, что вина из фляги почти наполовину убыло. Очередь была за министерскими стаканами; среди всеобщего молчания подчаший их наполнил. Между тем вино во фляге убывало более и более, и когда пришла очередь наполнить наконец королевскую чашу – драгоценной влаги не хватило. Киан сцедил в королевский бокал несколько капель и, взглянув на Августа, остановился.

– Однако, хорош же из вашей милости выходит подчаший! – рассмеялся король. – Я у тебя очутился самый последний. Что ж это должно значить?

Окружающие смеялись.

– Ваше королевское величество, – начал, ставя на стол порожнюю флягу, Киан, который нисколько не смутился и не растерялся, – не знаю, что это вас удивляет. То, что я здесь сделал с вином, ваши министры делают ежедневно с доходами государства. Сначала набивают карман мелкие чиновники, потом то же самое делают те, что повыше, им подражают государственные сановники, а когда дойдет дело до королевского бокала, смотришь, и не осталось ничего.

Король захлопал в ладоши и, окинув насмешливым взглядом присутствующих, сказал:

– За твое здоровье, Киан! Вот так басня, эзоповой стоит! Однако, пусть подадут для меня другую флягу!

Мавр уже нес поднос с амброзией. Все смеялись, потому что смеялся король, но смех у всех выходил неискренний; все искоса поглядывали на Киана, который, взяв самую маленькую рюмку, провозгласил здоровье саксонского Геркулеса. Вся кутящая компания упала на колени, рюмки и бокалы поднялись вверх, и радостный крик потряс воздух.

Король чокнулся с бароном, выпил свой стакан и, ставя его на стол, сказал:

– Будем говорить о чем-нибудь другом.

На эти слова Фюрстенберг встал со своего места и проговорил:

– О ком можно теперь говорить, государь, как не о тех, которые царят и днем и ночью? О ком можно теперь думать, как не о женщинах?

– Что же, и прекрасно! – подтвердил король. – Пусть каждый опишет нам свою милую… Господа, внимание! Фюрстенберг начинает!

При этих словах король ухмыльнулся, а на лице Фюрстенберга выразилось сильное смущение.

– Государь дает мне первенство, – отвечал любимец и наперсник Августа. – Значит, от аргусова ока нашего милостивого монарха ничто не может укрыться. Он меня знает, я ему не стану лгать, и вот он меня на смех поднимает! Ваше величество, – заключил он, складывая подобострастно руки, – я прошу всемилостивейше, увольте меня от этой обязанности!

– Нет, нет! – послышалось со всех сторон. – Ведь называть имен не нужно, портрет пусть будет безымянный, а приказ государя свят и ненарушим. Начинай, Фюрстенберг!

Все присутствующие отлично знали, почему молодой человек так неохотно соглашался приступить к этому описанию. Он ухаживал за сорокалетней вдовой из семьи Кризенов, которая покрывала лицо таким слоем белил и румян, что никто не видел цвета кожи.

Вдова была богата, Фюрстенберг был без гроша; все знали, что он на ней не женится, но тем не менее на всех придворных балах, маскарадах и пикниках он был ее неизменным кавалером.

История была прекурьезная, и потому-то, когда Фюрстенберг медлил ее начать, поднялся такой шум и гам, что король приказал всем замолчать и, снова обратясь к Фюрстенбергу, молвил:

– Не жди напрасно пощады, Фюрстенберг, ты ее не получишь! Соберись с силами и описывай-ка нам свою прелестную красавицу, которой ты так верен.

– Я повинуюсь, – начал молодой забулдыга и, хватив залпом для храбрости стакан вина, смело начал:

– Нет на свете никого прекраснее моей милой! Кто может мне возразить, тот, конечно, знает, что скрывается под той маской, которую она не снимает, тая под ней свои небесные черты от нескромного взора смертных. Она небожительница… ей одной не вредит то, что губит всех других женщин… красота у нее зрелая и такой останется на век. Всеразрушающее время бессильно против ее, как из мрамора выточенных, прелестных форм.

Всеобщий смех прервал его слова.

Рядом с ним сидел министр акцизов Адольф Гойм. Это был мужчина великолепного сложения. Его лицо было хмуро. Маленькие глазки, насквозь пронизывающие своим взором человека, на которого он смотрел, выдавали какую-то тревожную проницательность. Всегда бледный, даже желтый, он немножко зарумянился только после амброзии. Гойм слыл за Дон Жуана, но его интриги уже несколько лет были так скрытны и темны, что многие даже думали, что он давно оставил эти забавы. Ходили слухи, что он женился, но жена его никуда не показывалась, и никто ее нигде не видел… Вероятно, она жила в деревне.

Гойм был слабее других и, не оправясь еще от предыдущих королевских попоек, он теперь был уже заметно в сильном подпитии. Это видно было по его беспрестанному встряхиванию головой, по усилию, с каким он шевелил отяжелевшими руками, по странной косой улыбке, по смыкающимся глазам и наконец по всей его фигуре, которой он был не в силах владеть.

Понятно, что министр акцизов, который не мог шевелить языком, был для короля и его товарищей источником смеха, шуток и веселья.

– Теперь очередь Гойма, – сказал король. – Ты ведь знаешь, Гойм, что у нас тут никаких отговорок не допускается. Всем нам известно, что ты большой знаток и любитель женских прелестей. Знаем мы и то, что ты без женской ласки жить не можешь; из избы у нас сору никто не вынесет, и ничто дальше этой комнаты никуда не пойдет, так опасаться нечего и надо признаваться. Исповедуйся-ка!

Гойм ворочал головой во все стороны и играл пустым стаканом.

– Хе, хе, хе! – засмеялся он.

Киан потихоньку налил ему вина.

Министр машинально поднял стакан ко рту и выпил вино с той бессмысленной жадностью, которая овладевает пьяницами, мучимыми неутолимой жаждой.

Лицо у него стало красно, как кровь.

– Хе, хе, – начал он, заикаясь, – вы хотите знать, какова моя любовница… Да мне, милейшие мои, не нужно любовницы, у меня жена – богиня!

Все дружно засмеялись, один король, посматривая на рассказчика, слушал с любопытством.

– Смейтесь-ка, – говорил Гойм, – смейтесь, а я вам скажу, что кто ее не видел, тот не видел и Венеры! Да-с, нечего, нечего смеяться, я вас уверяю, что сама Венера около нее покажется прачкой. Могу ли я ее описать? В одних ее черных глазах столько чувства, что против них не устоит ни один смертный. Стан поспорит с изваянием Праксителя… Нет слов, чтобы описать улыбку, но богиня эта строга и сурова, и улыбка нечасто расцветает на устах.

Многие недоверчиво качали головами. Гойм хотел прервать свой рассказ, но король ударил кулаком по столу и воскликнул:

– Это воздыхания, а не описания! Ты опиши нам ее как должно, получше, чтобы можно было иметь понятие о всей ее красоте!

– Возможно ли описать совершенство? – возразил Гойм и, подняв глаза в потолок, продекламировал:

– «В ней все прелести и ни одного недостатка!»

– Я готов признать ее красавицей, – заговорил Лагнаско, – если этот непостоянный Гойм влюблен в нее три года и ни разу не изменил.

– А я уверен, что это он только спьяна болтает! – прервал Фюрстенберг. – Как? Неужто может быть, чтобы его жена была красивее княгини Гешен?

Гойм пожал плечами и тревожно взглянул на короля, но король спокойно проговорил:

– Правда прежде всего… Что же тут стесняться?.. Гм! Так взаправду твоя жена, Гойм, может быть красивее Любомирской?

– Ваше величество, – с увлечением отвечал Гойм, – княгиня Любомирская красивая женщина, а моя жена – богиня. При дворе, во всем городе, во всей Саксонии, в целой Европе – нет ей не только равной, но даже подобной!

В ответ на эти слова министра акцизов зал взорвался смехом.

– Какой забавный Гойм, когда пьян!

– Потеха просто, как выпьет акцизник!

– Что за человек!

Один король не смеялся, а сам Гойм был, очевидно, под влиянием амброзии и даже, казалось, забыл, где он находится и с кем говорит.

– Ладно! – воскликнул он. – Смейтесь себе, смейтесь! Вы меня знаете, вы сами зовете меня Дон Жуаном; так, по крайней мере, согласитесь, что лучше меня нет знатока в женской красоте. Да и к чему мне лгать?.. Моя жена – божество, а не женщина; одного взора ее достаточно, чтобы раздуть пламя любви в самом холодном сердце; ее улыбка…

При этих словах он нечаянно взглянул на короля…

Выражение лица Августа, жадно слушавшего каждое слово, так поразило пьяного министра, что он сразу почти протрезвел. Он был бы рад взять назад свои слова. Гойм вдруг замолчал и побледнел как полотно. Напрасно все старались вызывающим смехом подзадорить его, чтобы он продолжал свое описание. Гойм растерялся, рука его машинально держала бокал, но он опустил глаза и задумался.

По знаку короля Киан налил Гойму вина и чокнулся.

– Пили мы за здоровье нашего Геркулеса, – закричал Фюрстенберг, – теперь выпьем еще за здоровье божественного Аполлона!

Некоторые пили, опустившись на колена, другие стоя; Гойм встал, шатаясь, и должен был опереться на стол. Действие вина, на минуту остановившееся под влиянием испуга, снова началось. Голова министра страшно кружилась, и он выпил вино залпом.

За креслом короля стоял Фюрстенберг, которого государь называл часто в шутку Фюрстхен. Он был всегдашний помощник и товарищ Августа в его любовных похождениях, и теперь король тихо ему прошептал:

– Фюрстхен, а акцизник-то ведь, должно быть, не лжет; он несколько лет запирает и прячет свое сокровище; его надо бы заставить показать нам свою красавицу… Делай все, что хочешь, чего бы это ни стоило, а я хочу ее видеть!

Фюрстенберг улыбнулся: ему и многим было это очень с руки. Царствовавшая ныне королевская любовница княгиня Тешен-Любомирская восстановила против себя всех друзей попавшего из-за нее в опалу государственного канцлера Бейхлингена, после падения которого она присвоила себе дворец на Пирнейской улице… И хотя Фюрстенберг в свое время послужил и Любомирской против других прелестниц, старавшихся завладеть сердцем короля, но королю своему он был готов служить против всех на свете. Теряющая свою красоту Любомирская, ее претензионный тон и обращение начали надоедать королю. Фюрстенберг отгадал все это во взгляде и в разговоре короля и, отойдя от его кресла, подошел к Гойму, фамильярно облокотился на его плечо и громко прокричал ему на ухо:

– Милейший министр! Стыдно мне за тебя, срам так нагло лгать в присутствии светлейшей особы короля! Ты смеялся и над ним и над нами. Я охотно допускаю, что жена такого знатока и любителя красоты, как ты, не может быть какой-нибудь мартышкой, но чтобы равнять ее с богиней Венерой или даже с княгиней Тешен – это дудки!

Вино снова зашумело в голове Гойма.

– Что я говорил, – гневно отвечал он, – все правда! Тысячу громов! Гром и молния!

– А я бьюсь на тысячу дукатов, – вскричал Фюрстенберг, – что твоя жена не красивее других придворных дам!

– Принимаю пари! – сквозь зубы пробормотал совершенно бледный и пьяный Гойм. – Держу!..

– А судьей буду я! – протянув руку, прибавил Август. – И так как суду медлить не для чего, – продолжал он, – то Гойм немедленно привезет жену сюда и представит ее нам на первом же балу у королевы.

– Превосходно! Пиши, Гойм, скорее своей прекрасной жене, а королевский курьер сейчас отвезет это письмо в Лаубегаст! – закричал кто-то из толпы.

– Да, да! Пиши сейчас же! – послышались голоса со всех сторон.

В одну минуту перед министром лежал лист бумаги, Фюрстенберг насильно всунул ему в руку перо, а король взором требовал исполнения. Несчастный Гойм, в котором время от времени пробуждалась тревога мужа при мысли о волокитстве короля, сам не зная как, написал продиктованное ему письмо к жене с приказанием приехать в Дрезден. Письмо это взяли у него из рук… и уже по лестнице послышались шаги: это кто-то бежал вниз, чтобы немедленно отправить курьера в Лаубегаст.

– Фюрстенберг, – шепнул Август, – если Гойм сегодня протрезвеет, он вернет курьера… Позаботься напоить его до бесчувствия, чтобы он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой…

– О, не беспокойтесь, ваше величество: он и так пьян, что я начинаю опасаться за его жизнь!

– Ну, на этот счет я совершенно спокоен, – отвечал король, – мы бы ему устроили отличные похороны, а на земле его службу отправил бы без упущений кто-нибудь другой.

Шутка короля так подействовала, что вокруг Гойма вмиг уже стояла целая батарея рюмок и стаканов; стали придумывать тосты; все его подбивали выпить еще, да еще… в амброзию ему подливали разные другие напитки, и через полчаса Гойм, бледнее мертвеца, со свесившейся головой и страшно разинутым ртом, храпел, полулежа на столе.

Гайдуки подняли его и понесли на кровать, более из осторожности, чем из заботы о его здоровье.

Его положили в один из королевских кабинетов и оставили там на попечении силача Цоянуса, которому было велено никуда не выпускать его, ни под каким предлогом. Гойм, впрочем, не проснулся, и тяжело стеная во сне, пролежал без сознания до самого утра.

Когда его вынесли из залы, там началась при закрытых дверях, в самом тесном кружке, страшная оргия, единственными свидетелями которой были молчаливые зеркала, украшавшие место этой вакханалии.

Король пришел в самое веселое расположение духа, которое тотчас же отразилось на лицах всех его собеседников. Уж почти совсем рассвело, когда два гайдука отнесли наконец в постель последнего из всех пировавших, – это был сам Август.