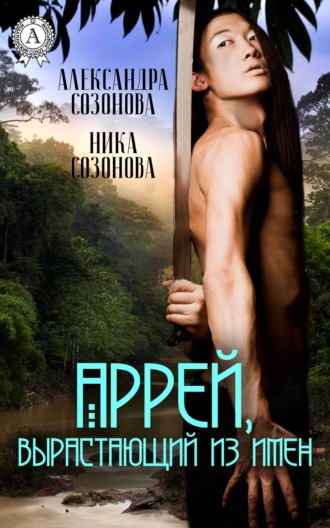

Александра Созонова

Аррей, вырастающий из имен

– Это Дью, сын Огдая… Дью… – раздавались негромкие голоса.

– Они не призраки и не духи, как и я, – сказал Крей. – Не бойся их, Дью. Можешь потрогать их тоже.

Мужчины, не дожидаясь, пока мальчик протянет к ним руку, сами касались его ладонями, шершавыми и задубевшими от тяжелого труда. Все они были почти те же, что и до гибели. Почти. Что-то настораживало – не в чертах лиц, не в фигурах, но в глазах, в интонациях голосов. Монотонно, бесстрастно и тускло звучали они – ни радости, ни удивления, ни хотя бы гнева или досады. Наверное, так разговаривали бы песчаные холмы в пустыне или потрескавшиеся камни на вершине горы, если бы обрели голоса. Неужели это Крей, ребячливый и пылкий Крей, который, бывало, не видя Дью день или полдня, при встрече приветствовал его радостным воплем и ощутимым шлепком по спине?…

– Мы не духи… Не бойся нас… – уныло шелестели Ичуи, Сангур, быкоподобный Брагу.

Внезапно они стихли. Все головы повернулись в сторону нового появившегося человека. Да, то был поистине человек – живой, настоящий, поскольку Дью не помнил, чтобы это щуплое тело когда-либо относили в место упокоения мертвых. Старик Вьюхо Охотник за Невидимым, знахарь племени, возникший за спинами полуголых мужчин, остро и пристально вглядывался в мальчика.

– Ага! И ты здесь! – воскликнул Дью с облегчением, ибо увидеть среди ходячих мертвецов живого и знакомого человека всегда приятно. – Может быть, хоть ты объяснишь мне, что здесь творится? Я еще живу или уже перенесся на Пепельные Пустоши? Если меня убили, или я сам разбился, отчего я этого не заметил?

Вьюхо и не подумал отвечать. Рассмотрев и узнав мальчика, он негромко приказал мужчинам:

– Схватите мальчишку! Живо!

Дью не успел даже отпрянуть, как Крей, находившийся ближе всех, крепко ухватил его за предплечье.

– Э-эй, брат! Ты что?! – возопил сын Огдая, безмерно пораженный.

Следом за Креем и другие мужчины попытались взять его в кольцо и не выпускать. К счастью, проходы в земляной толще были узкими, и сбоку подойти к мальчику никто не мог.

– Ты свихнулся, Крей! Отчего ты слушаешься эту облезлую вошь?!

Ладонь бывшего друга и брата сжимала крепко и тянула к себе. Поняв бесполезность увещеваний, Дью изо всей силы ударил товарища по играм ногой в колено, а когда тот вскрикнул и согнулся (совсем как прежде, совсем как живой!), ослабив хватку, кинулся назад. При этом он скатился с выпуклой спины жука, о котором успел позабыть. Крей тут же выпрямился и ринулся, хромая, следом, но ему пришлось преодолевать препятствие в виде перегородившего проход насекомого, флегматично подрагивавшего усиками.

Опасаясь подставить противнику спину, Дью быстро пятился, спотыкаясь о выбоины и обломки породы. К счастью, выход был недалеко, и вскоре над головой заголубела извилистая щель.

– Хватайте же его! Идиоты! Тупоголовые бараны! Скорее!.. – надрывался Вьюхо уже во весь голос, как видно, не на шутку взволновавшись, что мальчик ускользнет от своих преследователей и вернется, откуда пришел.

Дью оставалось самое трудное: вскарабкаться наверх. Упираясь ладонями, коленями и пятками в выступы камня, он пополз навстречу дневному свету. Бывший брат настиг, когда пальцы уже вцепились в край расщелины. Почти вырвавшись на волю, Дью с ужасом и тоской почувствовал, как руки Крея, ухватившись за лодыжки, тянут вниз.

– Чтоб ты лопнул, Крей! – горячо пожелал ему мальчик. – Чтоб тебя разорвало напополам! Чтоб ты провалился в пасти к голодным демонам!..

Дью вспоминал самые отборные проклятия, какие только знал, но Крей держал цепко. Но при этом – вот уж чего совсем невозможно было понять! – повторял, монотонно и сухо, словно в полусне:

– Беги отсюда, Дью. Беги скорее. Никогда больше не появляйся здесь. Беги. Беги, Дью…

– Ты издеваешься надо мной?! – выкрикнул в отчаянье мальчик. – Как я могу убежать, если ты вцепился в меня, словно голодный оборотень? Предатель!..

На миг руки Крея разжались. То ли подействовали проклятия, то ли просто устал – Дью не стал раздумывать. Мгновенно он подтянулся и выскочил наружу, исцарапав себе при этом плечи и разорвав на спине кожаную безрукавку. Кубарем скатился по склону и позволил себе остановиться и отдышаться, лишь отбежав шагов на триста от проклятого места.

* * *

Чем плотнее становились сумерки, тем ярче и выше плясал Большой Огонь, щедро рассыпая вокруг веселые искры, тем раскованней и горячее несся навстречу ночи праздник Крадущейся Рыси.

Больше всех охотничья удача обласкала в этом году косого Гугу. Он притащил, кряхтя от натуги, на своей не слишком широкой спине голову кабана, пару оленьих голов и связку кроликов. Мужчины смеялись, что косые глаза Гугу помогли ему в состязании: сведенные к переносице, увеличивали точность прицела из лука. И вот теперь победитель, обретший красивое имя Взор Ястреба, больше всех кричал и размахивал руками у стреляющего искрами огненного снопа, и ни одна девушка, даже самая гордая, не могла отказаться, когда он приглашал ее на разудалый танец и норовил прижаться поближе, выделывая при этом ногами немыслимые выверты и подскоки.

Впрочем, все остальные новоиспеченные мужчины веселились не меньше, плясали и тянули перебродивший клюквенный сок – кроме разве что Туфа. За целый день ему удалось подстрелить только пару сурков, таких же толстых и глупых, что и он сам, и старые охотники рассудили, что для мужчины этого недостаточно. Туф должен был держать испытание на следующий год, а пока – пребывать объектом насмешек более сильных и ловких сверстников.

Помимо несчастного Туфа, еще одному юному дорийцу не пелось и не плясалось в этот вечер. Утреннее приключение отбило у Дью охоту гоняться по скалам за козлами и барсами, завоевывая право называться мужчиной. На обратном пути в селение глаза то и дело мозолили рыжие тела сурков, замерших столбиками у своих норок, а один раз он заметил затаившегося в кустах оленя. Но рука даже не потянулась к луку: настроение было не то. Встреча с погибшим полгода назад другом и тремя другими воинами, чьим телам полагалось бы мирно истлевать на вершинах скал, злобный взгляд Вьюхо и его исступленные приказы «изловить мальчишку» – не давали покоя, снова и снова гоняя по кругу угрюмые и недоуменные мысли.

Больше всего потрясло поведение Крея, по приказу тщедушного старикашки кинувшегося ловить друга. Того самого Крея, что полтора года назад дрался насмерть с голодной рысью, когда во время охоты она спрыгнула с ели и вцепилась в шею зазевавшемуся Дью. Они тогда едва остались в живых и доползли до дома израненные и окровавленные, в рваных лохмотьях вместо одежды. В любой мальчишечьей драке брат становился на сторону Дью, даже если противники превосходили их числом в три раза… Сыну Огдая казалось, что его предплечье все еще болит в том месте, куда впились крепкие пальцы. Лодыжки, в которые Крей вцепился еще сильнее, с исступленной преданностью раба, тоже болели. Ухватился и тянул вниз, но губы при этом шептали, умоляли: «Беги, Дью!..» Как такое понять?

Мальчику вспомнилась весенняя стычка с нурришами. Они напали в самое темное время, перед рассветом. Не успев одеться и только наспех похватав оружие, мужчины и женщины выбегали в холодную ночь. Звон стали перекрывался воплями рыжих варваров, стонами раненых, лаем собак… Дью и другие мальчишки, не имевшие еще мечей, забрались на земляные крыши домов. Имевшие луки стреляли, напрягая глаза в предрассветных сумерках. Очень непросто – попасть во врага, а не в сородича, сцепившегося с ним в смертельной схватке. Безоружные подстерегали момент, чтобы обрушить на ненавистный рыжий затылок, оказавшийся вблизи под ними, камень, топор, кочергу, горшок с водой…

Дью удалось в ту ночь переправить в мир мертвых двух рыжих. Ему помогло отличное зрение – в сумерках видел лишь немногим хуже, чем при дневном свете. Он всё время старался держать в поле зрения фигуру Крея в белой нательной рубахе, широко и как-то суматошно размахивавшую мечом. И мишени выбирал поблизости от друга, чтобы хоть как-то помочь, оберечь.

Но не получилось. Не уберег. Заколов ударом в живот врага – яростно визжавшего, рослого – Крей победно закричал, взметнув обагренный первой кровью меч, запрокинув голову. Дью, не сводившему глаз с брата, показалось, что это в его беззащитную шею впилась стрела, короткая и свистящая, и это он повалился навзничь, хрипя и захлебываясь черной кровью. Он чувствовал дикую боль в горле, под кадыком, от которой едва не скатился с обледенелой крыши, в последний миг зацепившись за кромку, обдирая пальцы о ломающиеся сосульки…

Праздник разгорался и расцветал.

Подошло время ритуальных танцев – во славу и в поддержку Небожителей. Все взрослые мужчины племени выстроились вокруг огня в затылок друг другу и пошли, шумно топая ногами и похлопывая по лопаткам впередиидущего. «Яйо! А-а! Яйо! О-о!» – гортанно вскрикивали крепкие глотки при каждом шаге и хлопке. Как известно, Пресветлый Яйо, творец всего сущего, любит, когда его имя разносится по горам и долинам громко и звонко. Слыша, как окликают его далеко внизу сотворенные им человечки, бог усмехается и радуется, кровь его начинает быстрее струиться по жилам, солнце – его око – разгорается ярче. Солнце – его сердце – пылает жарче. Солнце – его светлая мысль о земном мире – становится милосерднее и добрее.

«Ш-ш-ш-шь… Нихель… Ш-ш-ш-шь… Нихель…» – вступили женщины, вкрадчивым шепотом просачиваясь в паузы между выкриками мужчин. Нихель Пеплокрылая, таинственная супруга светлого Яйо, богиня смерти, властительница нижних миров не любит, в противоположность солнечному божеству, ни громких криков, ни шумных хлопков, ни гортанных песнопений. Но разве можно не поминать ее пением? Тишайшая, с кротким сиянием лунного ока, она почитаема не меньше, а может, и больше, чем лучезарный ее супруг. Яйо – творец людей и властитель человеческой жизни, одной-единственной жизни. Нихель же – хозяйка всего посмертия, а сколь долго оно тянется, никому не дозволено знать.

Поддержав пением и танцами двух главных Небожителей, изначальных Отца и Мать, блестящие от пота и чуть охрипшие танцоры перешли к их детям, божествам рангом пониже.

«О Рург! Го-гой-го-гого! Р-р-рыжий! Г-р-розный! Р-р-ражий!!!» Бог войны, огненноволосый Рург любит, чтобы имя его не просто гремело раскатисто, но сопровождалось звоном оружия. Поэтому мужчины, похватав мечи и копья и продолжая двигаться по кругу, изображали символические битвы друг с другом. Хотя Рург, буйный первенец Яйо, в иерархии богов стоит ниже Отца и Матери, дорийцы чтут его больше. А как иначе? Племя, непрерывно отражающее нападения соседей, народ, где восьмилетним мальчишкам приходится браться неокрепшими ладошками за луки и стрелы, не может не считать своим покровителем бога войны. Рург – могучий и славный бог. Буйный и бешеный, грозный и справедливый. Благоволящий к отважным, презирающий трусов и слабаков. «Го-гой-го-гого! Рург! Р-р-режь! Р-р-ушь!»…

«Ила-а-а-ай-я-а!» – звонкий и сильный женский голос прорезал вопли воинов и грохот железа. Богиню любви тоже надо упомянуть, хотя мужчины и делают вид, что эта жительница небес не стоит ни танца, ни песнопения, и продолжают бряцать оружием. Воины выкрикивают имя Рыжебородого уже без передышки, убыстряя ритм, запрокидывая в экстазе головы, но чистый и протяжный женский голос каким-то чудом перекрывает и крики, и грохот, и топот. «Ила-а-айя! Алоу-лу! Оллэ!..» Пышноволосая, волоокая, мягкоплечая – услышь, услышь! Приникни нежным слухом к земле, где живут твои дети, печалятся, радуются, сливаются в поцелуе, рожают себе подобных. Улыбнись, поддержи, помоги – в сладких и горьких любовных таинствах…

Чем шумней и неистовей становился праздник, тем более одиноким чувствовал себя сын Огдая. Даже пляска Большого Огня не радовала. Прежде Дью мог смотреть на огонь очень долго. Ему казалось, что в рыжих и желтых языках пламени он отчетливо видит самого духа огня, смешливого и пылкого Алея – с одним глазом, всё время устремленным вверх, одной рукой, неистово машущей, одной ногой, без устали пляшущей, ослепительно-белым лицом с оскаленными зубами. Теперь ему было не до духа огня. Дью распирало увиденное и пережитое сегодня. Вот только с кем поделиться? Приятелям сейчас не до того: хмельной клюквенный сок, веселые лохмы огня, разгоревшиеся лица девушек… Да и что могут посоветовать неопытные юнцы? Они и не поверят ему. Только проживший долгую жизнь может разобраться в таинственных и жутковатых событиях сегодняшнего утра.

Дью решил рассказать обо всем Хиваро. Трудность заключалась в том, что старик вместе со всеми вовсю веселился сейчас у огня, накачиваясь вином и наблюдая за ритуальными плясками. Мальчик долго не мог улучить момент, чтобы выложить то, что жгло и щекотало язык.

Наконец он решился, но неудачно. Хиваро слушал вполуха, другой половиной ловя разудалые песни во славу богини любви Илайи, которые вопили подвыпившие женщины, совсем заглушив мужчин и вытеснив их из круга. Распустив по плечам черные и жесткие, как конские гривы, волосы, вдохновенно и грозно сверкая очами, дорийки пели так, что звезды дрожали в небе.

Дью совсем не был уверен, что старик хоть что-то расслышал из его взволнованного и бессвязного рассказа. Но лишь только он замолчал, Хиваро повернулся к нему, укоризненно вздохнув.

– Выбрось всё это из головы, волчонок. Ты разозлился, что тебе не позволили принять участие в испытаниях Крадущейся Рыси? Ты решил вместо оленьих и кабаньих голов притащить с охоты рассказ, который удивил бы всех? Но в него невозможно поверить! Мертвые воины не могут добывать железо. Их руки не могут быть теплыми и крепкими, как у живых. Старый Вьюхо чем-то досадил тебе, и ты решил ославить его как колдуна и властелина мертвых? А ты знаешь, что, если бы не Вьюхо, тебя самого не было бы в живых?

– Это почему же? – буркнул мальчик.

– Лет десять назад в наших краях бушевала страшная болезнь, может быть, ты помнишь, – Хиваро говорил чуть нараспев, покачивая головой в такт несмолкающим песням. – Мужчины, женщины, дети покрывались язвами, распухали и умирали в течение трех дней. Старина Вьюхо сбился с ног, перебегая от хижины к хижине со своими снадобьями. Из каждой раздавались стоны, в каждой кто-то был близок к смерти. Если б не его чудодейственные мази и травы, всё наше селение вымерло бы, на радость подлым нурришам. Он спас уйму народа, Дью, и тебя в том числе, потому что в первую очередь лечил молодых мужчин и мальчиков.

– Ну и что же! – запальчиво возразил сын Огдая. – Если он когда-то кого-то и вылечил, это не значит, что теперь ему нужно спускать все его колдовские мерзости!

– Очень прошу тебя, Дью, – голос Хиваро стал строже и суше, – забудь о том, что мне сейчас говорил, и никому больше не пересказывай свои глупые и злые выдумки. Если это дойдет до Вьюхо, он сильно на тебя обидится и будет прав. Еще больше обидится брат твой Крей, которого ты выставил трусливым предателем. Ты думаешь, он сейчас не слышит нас с тобой? Не каждый знает об этом, но тебе я скажу, сын Огдая: души погибших доблестной смертью слышат, когда живые вспоминают о них. Они могут даже слетаться на голоса друзей и родных и, невидимые, пребывать рядом. Крей слышит тебя, и ему сейчас очень горько. Ты глубоко оскорбил павшего славной смертью воина.

Дью готов был взвыть от досады. Мудрый старый Хиваро не верит ему! Считает лжецом, да еще и злобным, и глупым к тому же!

– И еще, Дью, – добавил Хиваро совсем сухо и холодно. – Ты нарушил запрет. Ты прошел по священной земле, на которой покоятся наши деды, отцы и братья. Ты знаешь, какое наказание полагается за это?

Дью кивнул.

– Но послушай… – начал было он.

– Нет, это ты послушай меня! – возвысил голос старик. – Тебя оправдывает лишь одно: ты забрел туда нечаянно, в охотничьем азарте. Но ты должен был немедленно, стремглав уносить ноги, лишь только понял, где находишься! Или, – прищурился Хиваро, – ты и не был вовсе в месте упокоения мертвых? Ты выдумал, что забрел туда, точно так же, как и всё остальное?

– Я был там, – буркнул мальчик. На миг ему захотелось отречься от своих слов, признать себя лжецом: мысль о наказании, ждущем нарушившего запрет, сжала сердце. Но слабость тут же прошла. – Я никогда ничего не выдумываю. Я будущий воин, а не слепой и слюнявый сочинитель песен.

– Что ж, – Хиваро кивнул и отвернулся в сторону поющих и пляшущих, словно потеряв к мальчику интерес. – Ты мудро поступишь, сын Огдая, если не станешь рассказывать о том, что забрел в запретное место, никому больше. Не каждый окажется столь снисходительным, как беззубый старик. Ты понял меня?

– Я понял тебя, – ответил Дью. Пора было подниматься и уходить, но гордость мешала закончить разговор с видом понурого высеченного щенка. – А откуда вообще взялся этот самый запрет? – поинтересовался он нарочито-беспечным тоном.

– Так было всегда, – отозвался Хиваро. Он принялся раскачиваться и прихлопывать ладонями, одобрительно подмигивая раскрасневшимся от пения, вина и огня женщинам. – Так повелось от предков. Не помню, чтобы когда-либо было иначе.

Суматошный праздник был в полном разгаре, когда Дью побрел прочь от Большого Огня, от шумного и хмельного веселья, в котором ему сегодня не было места.

Оглянувшись напоследок, он увидел, как старый Хиваро, поддавшись общему буйству, вскочил с места и заплясал вместе со всеми. Он размахивал над головой худыми руками, и растрепанная борода тряслась не менее бесшабашно, чем иссиня-черные гривы женщин.

Протискиваясь сквозь группу тех, кто не пел и не танцевал, но лишь наблюдал за весельем – то ли в силу возраста, то ли чрезмерно накачав себя молодым вином – Дью едва не задел плечом согбенную фигуру, с головы до ног обвешанную каменными и костяными украшениями. То был Вьюхо, пьяно покачивавшийся в ритме танца, прикрыв веки и пощелкивая сухими и жесткими, как стручки, пальцами. На его шее с обвислой, словно у ящерицы, кожей висело что-то вроде ожерелья из плотно пригнанных друг к другу перьев ворона. Это украшение, насколько помнил мальчик, старик не снимал никогда. На щуплой груди болтались амулеты из отшлифованных камней, медвежьих клыков и рогов оленя. И в будни, и в праздники Вьюхо разукрашивал себя больше, чем самая глупая и вздорная женщина, но Дью знал, что ни один из клыков или рогов знахарь не добыл своими руками. Рога, клыки и камни несли ему мужчины и женщины селения за то, что он врачевал раны, принимал роды, смирял резь в животе и отваживал злобных духов. На охоту же Вьюхо не ходил никогда, как и ни разу на памяти мальчика не принял участия в стычках с нурришами.

Миновав позвякивавшего и пестрого, словно детская погремушка, старика, сын Огдая оглянулся. Его словно кольнуло: маленькие и очень светлые, почти белые глаза Вьюхо впились в него в упор. В них не было ни капли хмеля, но только настороженная злоба. Несомненно, знахарь заметил, как Дью разговаривал с Хиваро, и теперь пытался догадаться о результатах разговора, прочесть их по лицу и походке мальчика. Дью ответил дерзкой усмешкой, подумав мельком, что, если бы Вьюхо мог, он проткнул бы его насквозь зрачками, как протыкают копьем спины больших рыб в ручье, испепелил белым огнем взора, как сжигают на костре туши падших от заразных болезней овец и коз.

Откровенная ненависть в глазах колдуна не испугала, но подстегнула. Уныние, в которое погрузил разговор с Хиваро, тотчас прошло, сменилось веселой яростью. Если до сих пор у Дью оставались сомнения (что, если он ударился головой, сорвавшись со скалы в погоне за козлом, и все эти страшные картины ему пригрезились?), то злобный взгляд рассеял их полностью. Сын Огдая не выдумщик и не лжец, и уж тем более не ударившийся головой недоумок! Вьюхо ненавидит его со страшной силой, выплеснувшейся из зрачков, как яд из зуба змеи, оттого что Дью прикоснулся к какой-то мерзкой его тайне.

Ненавидит. Вот и прекрасно! Он тоже ненавидит его. Хотя бы за Крея, веселого и бесстрашного брата, которого колдун вытащил из мира мертвых и превратил неизвестно во что. Посмотрим, чья ненависть окажется сильнее, и кто кому наступит на горло в конце концов!

Вернувшись домой, Дью не лег спать, а забрался на крышу – любимое укромное местечко. На бревна по обычаю дорийских селений был насыпан толстый слой земли, что помогало сохранять тепло во время долгих суровых зим. Летом на ней вырастала густая трава, и мальчик по просьбе матери часто затаскивал наверх одну или двух коз, чтобы те могли вволю пастись, не отходя от дома. Сейчас трава пожухла и была мокрой от выпавшей ледяной росы. Несмотря на сырость, Дью растянулся на спине, подложив ладони под голову. Немалое преимущество крыши состояло в том, что заметить снизу лежащего было невозможно. Это качество неоценимо, когда требуется побыть одному, а уходить далеко от дома лень или просто не хочется.

Подставив лицо знобким уколам звездного света, сын Огдая принялся размышлять. Прежде всего, кто он есть такой, этот самый старикашка Вьюхо? Знаменитый воин? Нет. Удачливый охотник? Как бы не так! Тогда отчего он пользуется таким уважением? Неужели только из-за того, что умеет выхаживать младенцев, лечить коз и пришептывать кровоточащие раны? Не маловато ли для того, чтобы голос его в общих сходках мужчин имел такой же вес, что и у старого Хиваро или других достойных, израненных в сотнях битв воинов? Кто он такой, разорви его Рург, на самом деле?!

Мальчику вспомнился взгляд колдуна: острый и белый, как раскаленная на огне игла. Ему пришло на ум, что и прежде он замечал особенную силу этого взгляда. Скажем, однажды Дью с мальчишками играли в битву с рыжими нурришами вблизи от хижины Вьюхо и так орали, что тряслась листва на деревьях и с веток сыпались испуганные птицы. Старик вышел из дверей и молча посмотрел на них. Он не крикнул, не выругался, не произнес ни слова, он просто переводил взор с одного мальчишечьего лица на другое, и все они почему-то притихли. И он, Дью, тоже умолк, хотя до этого вопил и носился больше всех.

Может быть, глаза старика так же действуют и на взрослых? И, собираясь, чтобы принять важное решение, мужчины спорят и ругаются до тех пор, пока Вьюхо не обводит зрачками из-под бесцветных бровей всех по очереди, и они послушно стихают, перестают горячиться и соглашаются с тем, что предлагает зловещий старик. Интересная мысль! Вот только как бы это проверить…

Спина и затылок закоченели, и Дью поднялся на ноги. Спрыгнув с крыши, он пробежался несколько раз вокруг дома, чтобы согреться. Щенок Чарр с азартным визгом присоединился к нему, и мальчик потрепал его по загривку.

Как бы то ни было, он объявляет белоглазому старикашке войну! Прежде всего нужно вернуться в подземелье, снова пролезть в расщелину, как ни противно это занятие, и встретиться с Креем. Ведь он не успел тогда договорить, что именно сделал с ними колдун, вытащив из мира мертвых, и, главное, зачем. Но сын Огдая не глуп, и теперь он отправится туда только в то время, когда будет наверняка знать, что Вьюхо в селении. Только как это сделать? Придется следить – не сводить с колдуна цепкого взора охотника.

Приняв решение, Дью вернулся в дом. Звуки песен, хлопки в ладоши и топот еще доносились со стороны Большого Огня, но слабее и разобщеннее. Праздник Крадущейся Рыси стихал. Только молодежь, разгоряченная, хмельная и буйная, сбившись в кучку, собиралась куролесить до рассвета.

Пришла усталая Грунн. Лицо ее, обычно лишенное красок, разгорелось от песен и вина, волосы растрепались.

– Ты уже здесь? – удивилась она при виде сына, растянувшегося на своей лежанке, устланной козьими шкурами. – Так рано? Твои приятели еще вовсю бесятся у огня.

– Пусть бесятся! – пробурчал Дью. – Подумаешь, праздник!

– В прошлом году, помнится, ты прибежал домой на рассвете. – Грунн присела на край лежанки, озабоченно всматриваясь в лицо сына. – Ты не заболел, Дью?

– Скажешь тоже!

– Тогда что с тобой?

Дью промолчал. Неужели он будет рассказывать матери о зловещем старике и оживших мертвецах? Даже мудрый Хиваро не поверил, а уж она, женщина, тем более! (Сказать по правде, поверить в это почти невозможно. Ведь даже он сам, видевший всё собственными глазами и осязавший собственной кожей, сомневался какое-то время, в своем ли он уме.) К тому же Грунн, истово чтущая обычаи племени, узнав о нарушении запрета, может оказаться менее снисходительной, чем старый Хиваро.

– Ты чем-то расстроен? – не отставала мать.

Ах, чтоб ее! Обычно в течение дня она и двух слов с ним не вымолвит, а тут… Жар праздника растопил всегдашнюю сдержанность и молчаливость. Глаза, обычно матово-сухие, без искры – влажно блестели.

– Немного, – рассудив, что отмалчивание может обидеть мать, Дью решил быть откровенным наполовину. – Я попросился участвовать в состязании, но старики отказали мне. Недостаточно умен! Нужно подождать два года! Но я-то знаю, что мои года и мой ум ни при чем. Дело совсем не в этом.

– В чем же?

– Просто я чужой здесь, вот и всё.

– Что ты такое говоришь? – возмутилась Грунн. – Как можешь ты быть чужим?! Ты родился здесь, под этим небом, в этой самой хижине. Ты – мой сын, а я – дочь дорийского племени.

– Я знаю, что говорю! – возразил он с горькой запальчивостью. – Недаром старый Хиваро называет меня волчонком, бегущим в стороне от стаи.

– Да просто мальчишкам порой не угнаться за тобой! Не справиться с твоими безумными выдумками! – улыбнулась мать.

– Нет-нет. Не из-за этого! – Дью постучал по своему носу, резко выступавшему вперед на лице с широкими скулами и узким подбородком. – Ты только посмотри! Ни у кого нет таких носов. Просто клюв какой-то. А глаза? У всех вокруг светло-коричневые. А у меня?!

– А у тебя серые, – Грунн вздохнула, и лицо ее озарилось тихой улыбкой. – Серые, прозрачные, зоркие. Словно колодезная вода, словно лед на озере. В точности, как у твоего отца.

– Вот-вот! – закивал Дью. – В точности, как у отца. А как его называли, моего отца, ты помнишь? Огдай Чужак, Огдай Пестрокровый…

– Да, а еще – Огдай Мастер, Огдай Серебряная Рука! – возразила мать так же запальчиво, разом помолодев и разгорячившись. – Твой отец был пришлым в этих краях, верно. Я рассказывала тебе, и не раз. Когда он появился здесь пятнадцать лет назад, племя встретило его враждебно. Мы, дорийцы, к каждому чужаку вынуждены относиться с подозрением, поскольку со всех сторон окружены врагами. Мужчины предлагали убить пришельца, ничем не похожего на нас, говорившего на общеземном наречии. И его чуть было не убили! Спасли твоего отца – руки. Покуда спорили, каким способом предать его смерти, он согнул лук из крепкой сосновой ветви, натянул тетиву из овечьей жилы и принялся выстругивать стрелу, приговаривая, что хотел бы быть застреленным из лука собственного изготовления. Мужчин потрясли мастерство и скорость, с которой он работал. Лук этот жив до сих пор, отец подарил его Хиваро. А спустя короткое время выяснилось, что пришелец Огдай умеет чуть ли не всё на свете: справить конскую упряжь, выковать меч, выделать шкуру. Какая жалость, что он не успел передать тебе свои умения!

– Жалко, – согласился Дью. – Но кое-что я умею тоже. Охотиться, к примеру. Или наподдать кому-нибудь в драке. А скажи, откуда он все-таки пришел, мой отец? Кто он был по крови?

Грунн пожала плечами всё с той же тихой улыбкой.

– Когда ему задавали этот вопрос, он отшучивался. Говорил, что в нем не меньше дюжины кровей, и он сам не знает, какая из них сильнее. Чужекровец Огдай, Огдай-Бродяга…

– В таком случае, во мне еще больше кровей. Дюжина плюс одна, дорийская. Потому-то меня и не любят!

– Не выдумывай! – строго осадила его мать. – Даже Огдая, пришлого человека, племя со временем признало своим. Тебе было уже шесть, и ты должен помнить: когда прощались с твоим отцом, пронзенным копьем нурриша, телу его воздали те же почести, что и остальным погибшим. Он стал своим! О гибели его горевали не меньше, чем о гибели чистокровных дорийцев. А может, и больше. И к тебе относятся здесь точно так же, как ко всем прочим мальчишкам. Не важно, что глаза у тебя серые, а нос с горбинкой. Не разрешили участвовать в испытании, говоришь? Да это просто забота, как ты не понимаешь! Взрослые мужчины заботятся, чтобы ты не свернул себе шею раньше времени, прыгая по скалам за каким-нибудь горным козлом. Глупый ты, глупый!

– Это козел едва не свернул себе шею! – возразил мальчик, вспомнив свою утреннюю добычу, столь нагло ускользнувшую из-под самого носа. – Попомнит он меня!

Грунн рассмеялась и потрепала сына по макушке. Столь непривычна была эта ласка, что Дью, ошарашенный, невольно втянул голову в плечи.

Впрочем, Грунн тут же встала и обычным бесстрастным тоном пожелала сыну – как это принято у дорийцев – крепкого сна без единого сновидения.

– Воины не видят снов! – фыркнул Дью.

И уже несколько мгновений спустя провалился в темный омут без единой картинки, несмотря на обилие дневных впечатлений, в еженощную маленькую смерть, подаренную людям богами для отдыха и для приготовления к смерти большой и настоящей.

* * *

На третий день осторожной и пристальной слежки за знахарем судьба подбросила Дью благоприятный случай. Толстой Метью вздумалось рожать.

Дью не очень понимал, зачем она это делает: и без того в ее с мужем хижине негде было протолкнуться от мальчишек и девчонок разного возраста, но Метью так решила, и сыну Огдая это было на руку. Он знал, что вывести нового человека на свет – занятие долгое и муторное. Порой это занимает полдня, а то и целый день. Значит, старик Вьюхо будет топтаться в хижине Метью и обкуривать ее жженым рогом белоснежного оленя, и греметь браслетами из желтых и зеленых камней, и уговаривать злобных духов не мешать красному и сморщенному младенцу занять свое место среди живых. Он не покинет Метью до тех пор, пока не раздастся писк новоявленного дорийца или дорийки.

Повесив на пояс нож, Дью осторожно выскользнул из дома. Он старался не попадаться на глаза матери, чтобы не пришлось врать, и ему это удалось. Чарр понесся было за ним, но мальчик, поколебавшись, отослал собаку обратно. Конечно, с ним было бы веселее, но не спятит ли щенок от испуга при виде жука? Да и как он будет карабкаться с ним назад к расщелине?

Веселая злоба, словно попутный ветер, ускоряла шаги. Совсем скоро сын Огдая достиг места упокоения мертвых и остановился у подножья скалы, видом своим напоминавшей скорченного старика. (Старика Вьюхо, кого же еще? Отъявленного колдуна и мерзавца!)

Проверив, с ним ли его оружие, Дью протиснулся в расщелину и, покачавшись на руках, спрыгнул. Вот так так! Он опять грохнулся на знакомую круглую спину! Лежбище тут у него, что ли? Впрочем, это к лучшему: надкрылья жука чуть мягче, чем голые камни, да и привык он уже…