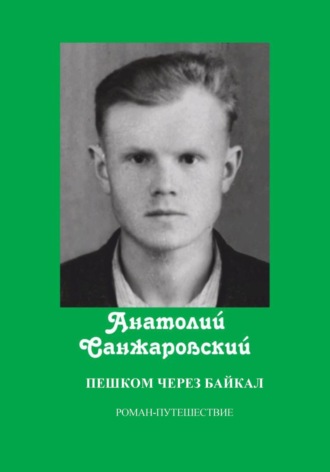

Анатолий Никифорович Санжаровский

Пешком через Байкал

11

Овца руно растит не про себя.

Своя работа – первый барыш.

Не добрал до меня Генка с сотню шагов и радостно, широко повёл рукой с компасом в сторону, откуда особенной силы шла пальба:

– Ну что? Послушать – без претензий работает Государыня Природа!

– От чего эта канонада?

– На данном этапе от солнца. Чутельку встеплело, лёд и ну расти вширь. А тесно… Вот и трещит. Вот и палит… Какую силищу даёт ему, – пристукнул лыжей по льду, – солнце! А уймись вот сейчас оно, – Генка покосился на толстое облако, что тяжело наползало брюхом на золотой ком, – и стрельба сядет.

И впрямь с минутами пальба всё мелела, мелела…

Под слышимые ещё глухие взвои Генка раздумчиво поднял песню:

– Мы расстаёмся, расстаёмся

Не в первый год, не в первый раз.

Мы остаёмся, остаёмся

Без вас, любимые, без вас.

Потому что у мужчин работа,

Дело есть на краюшке земли…

Култук, западный ветер, ветер с Руси, бережно нёс песню над неохватным белым безмолвием.

Мне стало почему-то совсем легко, я споро бежал рядом с Генкой. Мне было хорошо, славно было и оттого, что облако слезало с солнца, и оттого, что наближалась торчком стоявшая торосина, сквозь которую помилуй как ясно видать, как в оконное стекло, и оттого, что пел Генка, начальник мой. Начальство поёт – это с исстари лет всегда к добру.

Когда он допел, я спросил, что то была за песня.

– А, так… Собственное варево… В прошлый февральский месяц водил экспедицию на Баргузин. Первыми наскрозь пропластали хребтовину. В походе всем гамозом и сложили. Завтра на областном празднике песни спою. Не пустить бы петуха… Придёшь похлопать?

– Если доплыву до Листвянки…

– Доплывё-ё-ошь! Ты-то!

И он вытянулся.

Маршево, с вызовом подрал козла:

– Трое суток шагать, трое суток не спать

Ради нескольких строчек в газете…

– Брось, не смеши… Да если наш брат будет за несколькими строчками гоняться трое суток, на четвёртые его наверняка пихнут из редакции. По профнепригодности. Ну кто мечтает кормить лодыря?

– А где тогда борьба за качество? Зависла на плакате? Старче, да не составляй библию… Не верю, чтоб завеялся ты на одиннадцатом номере через это, – подолбил он палкой в лёд, – "древнее темечко Азии" выверять себя. Выверка – дело десятое. А вот первое – ра- бо-та. Да честная! От души! Не со вчера топчу я землюшку, различаю людей… Вот, к примеру, ты не кинешься мараковать на весь свет про то, что сам не видел, что не потрогал своими руками, своими глазами…

– …пятками! – подсказал я с усмешкой.

Ирония – всего-то лишь маска, а защищает; и если даже то из правды, что всерьёз не насмелишься сказать, вышло через смех – ничего, идёт и принимается как было на самом деле.

Шутка шуткой, только откуда он точно-в-точно всё знает?..

Верно, никогда не писал я с чужих слов. И этот поход выходного дня бамовцев не ладился расписывать по слухам. А что не сказал про это Николаю, так просто охота было вызнать, а как он на всё на это сам посмотрит.

С любопытством вглядываюсь в Генку, словно вижу впервые.

– Послушай, – говорю, – а откуда ты всё знаешь? Что, на лбу у меня написано?

– Четко причём! Вашего брата я вижу насквозь.

– И что ж ты увидел?

– Первого человека, чтоб лично участвовал в деле, о чём потом будет писать. Таким у меня своя цена.

Сразу после армии шатнулся Генка – куда ветерок, туда и умок – шоферить на Бам. От родового села это близь какая! Вся держава валила бить путь к океану. А Генка совсем рядом и сопи в сторонке?

Отошёл год. Заступил другой, и третий, и четвертый…

Про стройку пишут, неловко Генке читать. Сплошь восклицательные знаки. А чего восклицать? Погуще бы точек, так оно верней… Работа и есть работа, по сибирским аршинам простая, будняя. Может, чуть круче, чем где-ни-где ещё. Но надобно ль с пяти до пяти, с начала до конца, обычную работу возвышать до подвига?

Думал бы почаще про это налетающий сюда самохватом наш брат. А то был не был, хвать что попало и бегом назад.

– У таких, – сердится, толчёт Генка горячку, – рука пишет, а голова по все дни отдыхает. Я их так и называю: Рукипишутголовыотдыхают. Непорядочный в жизни не бывает велик в своем сочинительстве. Грязь выше грязи не прыгнет. Я вот так считаю. Точка. Абзац.

С версту бежал он молча.

Злость стаяла, откатила от него; заговорил миролюбиво, успокоенно, держа во взгляде удивление, что вот рядом метёт заправдашний писарчук и потом про всё про это – и про то, как шёл, и про то, что говорили, и про то, что видел – наверняка напишет.

– У нас так не принято. У нас всё по трафаретику: вызов героя в контору, пятиминутный допрос и через неделю получите подвал восклицательных знаков.

Рукапишетголоваотдыхает спокоен в своей далёкости, а бедняжке "герою" за год не переморгать насмешек.

Было и сам Генка пал в неславу…

Как-то в первую бамовскую зиму уронил он, чадо сотворённое, свой самосвал с обледенелого бугра в речку. Сам, правда, успел выпрыгнуть, но всё одно вдогон за машиной скользом слетел в воду.

Доложился по инстанции. Начальство въехало во гнев: никто не заставлял, наледь, смотри в оба, другие ж возят не по Московской по кольцевой, однако ж машинами в речку не кидаются. Пообещалось родное подсыпать для профилактики строгача. Да то ли текучка закрутила, то ли пожалело бумаги на приказ. А, ладно! Лишних машин нету… Дуй до мая на подменку!

Это ж надо прежде из рассудка выбыть…

Покинь своего разновёхонького "камазёнка" подо льдом и бегай подменяй! Как же…

Обмакнулся Генка в проруби раз – выскок с пустом.

В повторительный нырок наплеснул-таки тросову петлю "камазёнку" на рог, выбился из чувств, а выгреб, выдернул трактором изо льдов.

Добежала эта история до местной газеты.

В газете и распиши, что было и чего не было. Но про то, что по большому Генкиному ротозейству машина юзом сползла в речку, и Генка это сам твердил, ни звука. Подали "героизм" эффектно, голенько. Выщелкнулся, как из скорлупочки!

Ту газету знакомый почтальон, с которым Генка водил прочную дружбу, первому Генке принёс похвалиться. Весь наличный тираж Генка готов был конфисковать, лишь бы ни одна живая душа в поселке не прочитала.

Переморгал Генка свой «подвиг», не помер и всё покатилось старым колесом. Рукипишутголовыотдыхают пописывали, поселок посмеивался.

И вот однажды общее собрание дало Генке раскомандировку. Ты редактор стенгазеты? Ты. Отныне рисуй не только в свою стенновку, а всё наистоящее засылай в район, пускай там имеют всё из первых верных рук да не потешают.

Хотел было завозражать: а почему именно я пиши? Или это я у Бога в бане веник украл? Так, извините, не крал. Ни в чём не виноват!

Однако зубаститься раздумал, пошёл слать. Вроде что-то выплясывается, раз печатают. Всякая язва в поселке попалась в тоску: кончился районный юмор.

Шире – дале.

Чувствует Генка, грамотёшки недохват, пора копить ума. Проломился по конкурсу в университет. Заочник. До защиты ещё годы и годы, а он тихомолком, без спеха сгребает до кучи материалишко – загодя выбрал дипломную "Журналист на Баме".

Уж кого-кого, а пишущей братии тут до дуру, как жеманнных вертушек на демонстрационной площадке в модном доме. Живой конвейер. Одни уезжают, другие приезжают. Держи в виду, наблюдай за мастеровитыми в работе.

Вот вышла чья-то статья. Генка сопоставляет, что есть в жизни, что выплеснулось на газетный лист, что осталось за его обрезом, почему осталось.

А ну кто со стороны напиши про то, о чём уже писал сам Генка – о, такой классике у заочника своя цена! По косточкам неделями раскладывает, без белой зависти всё маракует, всё докапывается, чем же сильно перо столичного иль областного спеца и где его, Генкины, минусы зарыты. Сравнивает. Выворачивается столькое поучительное! Полный тебе университет без отрыва от Бама.

По природе своей Генка наполеонишка. Надалеко знает, чего хочет, а чего не хочет. А не хочет он набольше всего потеряться в жизни без известий.

Конечно, и книжки, и фильмы есть про журналистов, но всё то, считает Генка, разухабистые посказульки об этаких розовых бесшабашных херувимчиках. Всё-то им дозволено, всё-то им по плечу, всё-то они могут, все-то они знают, везде-то они в героях. Впору руби скульптуру. Сажай на белого коня, шашку в руку!

Ложь всё то!

Да разве херувимы эти не плачут от обид?

Да разве не у этих ли верченых честняг хлеб с горечью?

Да разве это у них гарцуют на сберкнижках жиреющие мильоны?

Да разве не их ли сострадающее сердце стихает на десять лет раньше, нежели у всех у прочих?

Велит душа написать праведную книгу о журналистах…

Бам перепахал, перекроил, на свой лад переплёл его. Что было негодное сшелушил, соскрёб. Ясное, доброе, чистое легло прочно, закрепло в нём, уядрело, уякорилось.

Вырос, выработался из мальчика мужчина.

Но даже новые крутые годы бамовские не развели его с романтикой. Как был неисправимый романтик высшего класса, да так и остался: не видеть мир в походах – не жить!

Уж извеку ведётся, во все времена человеку был и будет нужен подвиг – зов его неугасим, вековечен, – пускай и ма-а-аахонький, про который один лишь ты и знаешь, но подвиг, иначе "из жизни уходит соль".

12

Двум шпагам в одних ножнах не ужиться.

Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет.

И снова небо задёрнули огрузлые тучи; разом смерклось густо, круто, будто и впрямь свет повесился.

И снова лупил снегохлёст да такой, что дальше локтя ни зги не видать. На Байкале по семи погод на часу.

Мы побрели по компасу.

Из пурги, из этого бешеного, слепого окаянства, выпал, вывалился к нам забитый снегом Борис.

– Ну, чалдоны желтопузые, как вы тут? Слеза в глазу не стынет? Живы?

– Живы-то живы – отвечаю, – да нет ничего тяжелей тащить пустой желудок.

– У-у! Это мне только на руку. – Рывком спины Борис подтолкнул на закорках брюхатый, готовый лопнуть, рюкзак.

Я помог ему снять. Достал свой.

Дуло, словно в трубу.

Под стон белого ветра завертелась, забегала по кругу глубокая термосная крышка. Хлеб, колбаса. Горячий чай с лимоном. Да придумай что вкусней средь Байкала!

– Мужики, чего торчим кольями вкруг рюкзака?.. Как в стоячем кафе… – Я поискал, где б присесть.

– Не рассаживаться, – бросил на меня Генка глаза. – А то кто будет подымать?

Я посмотрел на него сквозь ленивую злость.

– Вообще-то не лошади… стоя жевать…

– Прихватывал бы князев стол, кресло…

После богатецкой еды – теперь можно с голодным повоевать! – с силой кинул я разом полегчавший рюкзачишко себе на плечо.

Борис решительно снял, молча впихнул к себе.

Какое-то время, будто для разгона, Борис плавко, влюбовинку вышагивает вместе с нами. Потом потихоньку отламывается вперёд.

Уводит, удёргивает за собой и метель.

И солнцу, что скоро проглянуло, и глухому выстрелу вдалях Генка шально орёт евтушенковское:

– Мой Байкал – громобой,

у тебя я всегда на причале.

Моих предков с тобой

кандалы обручали.

Расчистился горизонт.

Завиднелись впереди горы!

Горы!

Словно из самого из Байкала вынырнули.

По низу каменной прядки рассыпались спичечные человечки. Похоже, наши устраивали привал.

– Сколько до наших? – спросил я Генку, подсадил повыше на нос свои далевые очки.

– А я почём знаю… Байкальские вёрсты чёрт мерил, да в воду ушёл.

О! У миража жестокие шутки!

Битый час мы летели, покуда обеденный таборок наших не стал виден явственно.

От чёрного кома отпала мелконькая одна фигурка. Во весь карьер ударилась к нам.

Быструха проворно нарастала, приближалась.

Это была Светлана.

Не доскребла до нас малые метры. Остановилась.

– Мужчинам медицинская помощь не требуется?

Генка пошёл к ней.

– Доктор… – я обогнул изумлённого Генку, готовно понёс ей руку. Я очень люблю подсовывать врачицам что-нибудь из своего. – Доктор, пощупайте, пожалуйста, у меня хоть пульс!

Она с улыбкой взяла руку.

Я смотрел на неё, смотрел и не мог в большой неволе убрать глаза. Когда Светлана улыбалась, на её щеках всплывали смешки; эти ласковые умилки, эти ямки походили на круто кипевшие дикошарые, бешеные, затяжины на речном гиблом полноводье, губящие в момент всякого-разного, только кто попадись.

Свободной рукой я сжал у запястья её свободную руку. Крохотные толчки в радости забились мне в прихватной большой палец.

– Сердце… Да у нашего доктора есть сердце! – в тихом удивлении доложил я Генке.

Без вины, без причины лицо его зачужело, взялось землёй.

– Между прочим, по какому праву ты держишь её за руку?

– По праву, возможно, больного. Доктор, проверьте и у него пульс. Пускай успокоится. И скажите, чей лучше.

Ямочки потонули у неё на щеках.

Она с усилием взяла и его за руку.

Тут же сухо обронила:

– Одинаковые… Боевая ничья…

– Собирай ещё чего! – меж зубов пустил Генка. – Враки.

– Ну уж знаешь! – дрожаще, с обидой возразила Светлана.

Ничегошеньки больше не сказала, повернулась и скорей заторопилась прочь.

Из-под напрягшихся набухлых бровей Генка, заледенелый, недобрый, каменно воззрился ей вослед не мигая. Выворотил:

– Тоже мне лекаришка-крутишка… От общей могилы ключница…

Что подсатанило, что именно разозлило его круто?

– А ты случаем не слыхал? – спросил он меня угрюмо, жёлчно. Желваки налились, ожили, заходила на скулах, выскобленных до мёртвой сини чисто. – Было у Байкала триста тридцать три сына, среди которых, как ни старайся, не отыскать, прошу прощения, ни тебя, ни тем более меня. И была одна дочка Ангара. И вот однажды убежала она к Енисею… Комедь вся… убежала ж… – маятно, потерянно загрёб он рукой в сторону крылато отдалявшейся тоненькой фигурки, скользом, с натугой едва касался подушечкой большого пальца маковок четырёх остальных пальцев, словно порывался потрогать это простое и разом беду сулящее слово "убежала", хотел и – боялся, отчего накалился, всю злобу, похоже, гнал на меня и уже через минуту лешево взглядывал в мою сторону сквозь ненависть.

Что ещё за дьявольщина!? Угорел в нетопленной хате! Неужели девушка воистину позарез необходимое зло в походе? Не хватало ещё сцепиться.

– Слушай, – процедил я внатяжку, – чем я тебя огневил? Скажи прямо… как мужик мужику… Может, у тебя с нею роман?

– С продолжением! – рыкнул он.

– Завершишь экскурсией в загс?

Он отмолчался.

Открытый разговор у нас не вязался, обламывался…