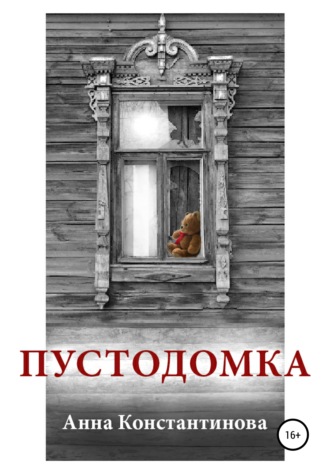

Анна Константинова

Пустодомка

– Ты тоже заметила? – спросил мальчик хрипловато. Наверное, осип немного от холодного воздуха.

– Да, фигуры на украшениях…

– Нет, в доме, в окне…

Девочка посмотрела. Закрытые ставни защищали стекла, но они всё равно побились. Из одного окна как будто доносилось пение.

– Я слышу. Кто-то поет.

– Может, эти дети тут?

– Вряд ли. Тут давно никто не живет.

Пение в пустом доме замолкло.

– Вон, видишь? Там кто-то ходит! – зашептал Сашка. – Может, у них тут хэллуинская вечеринка, поэтому свет не включают?

Девочке захотелось уйти от темного дома подальше. Она оглянулась. Отсюда был виден огонек в избе дяди Захара.

– Может, туда сначала сходим, как хотели, а потом вернемся? – спросила она.

– И еще раз ломать ноги в темноте? Нет, пошли. Глянем, раз мы тут! – скомандовал брат и решительно отворил калитку, щеколда которой уже давно ржавела рядом в траве.

Брат с сестрой поднялись на темное крыльцо. Замка на двери не было.

– Вот видишь? – зашипел Сашка. – Наверное, кто-то приехал из родни, как и мы.

– А может, они спят?

– Ну ничего, извинимся. У меня дело важное! – насупился мальчик.

Он аккуратно постучал в дверь.

В темном доме раздалось шуршание и тихие шаги.

– Вот видишь! – обрадовался мальчик и постучал еще разок, настойчивее.

– Саш, а может…

– Кто там? – голос из разбитых окон был тихий, старческий. Его можно было принять за скрип двери и писк нескольких мышей, которые вдруг решили изобразить человеческую речь.

– О! Видишь! Не дрейфь! – обрадовался мальчик. – Извините пожалуйста, а можно спросить… – громко завопил он.

Сашка крепко вцепилась в куртку брата и чувствовала, что сейчас запищит как дурочка и убежит отсюда. Но оставить этого идиота одного на пороге пустого дома она не могла.

– Саш!

– Да погоди! – и мальчик, отцепившись от девчачьих рук, тихонько толкнул старую дверь.

Она распахнулась без скрипа, луна как раз появилась на небе и осветила заброшенные сени, – точно такие же, как в доме их дедушки, только побольше. Дальше виднелась единственная дверь. Сашка опомнилась, когда они уже оказались перед нею. В глубине дома точно кто-то скрипел и шаркал по-стариковски. Девочке опять почудилось тихое пение.

Ее брат, не долго думая, быстро толкнул старую фанерку, на которой еще мотались куски дерматина с утеплителем, и шагнул через порог.

С первого же взгляда девочка поняла, что в этот дом точно никто не приехал. Никакие люди – ни старые, ни молодые – не будут даже одну ночь проводить в таком грязном и заброшенном месте. Однако посередине комнаты на трехногом табурете сидела старушка.

Тот же странный голос напевал слова, которые едва можно было различить:

– Скоро буду – не забуду, квашню мешу – не домешу…

– Э-э-э здравствуйте! – попытался вежливо начать разговор Сашка, который, кажется, ничего странного не замечал.

– Солю – не досолю. Печку топлю – не дотоплю… – продолжала старушка свою непонятную песню.

В руках она держала комок черной шерсти и веретено. Вроде бы нитку сучила, да только получалось у нее плохо. Даже в свете луны, льющемся из окон, было видно, что нитка у старушки получается вся в узлах и буграх, а где-то – совсем не скрученная.

– В печку сажу – не досажу. Пеку – не допеку…

Сашка уловила краем глаза какое-то шебуршание в углу. Там как будто мышь копошилась.

«Это Пустодомка! Бегите отсюда!» – почудился ей голосок, но она не могла оторваться от старушки. Та откинула от себя худую, плохо сделанную работу и собиралась подняться. Девочка поняла, что ни за что не хочет видеть это существо поближе, а с другой – почему-то едкое любопытство подсказывало: «Посмотри на нее!»

Голосок из угла все звал какого-то Шишка, а мальчик и девочка, словно завороженные, стояли и смотрели, как старуха поднимается с табурета. До конца разогнуться она не могла и начала приближаться к ним полусогнутой, будто на спину ей давила страшная тяжесть.

– Вымаю – недовымаю. Стол обираю – не дообираю… – голос замирал постепенно. − Скоро буду, позабуду.

Старая истрепанная юбка распахнулась при шаге, и дети увидели, что одна нога у старухи человечья, босая, а другая – огромная куриная лапа с четырьмя растопыренными когтями – три смотрят вперед, один назад.

Старуха уже была совсем близко, девочка разглядела даже птичий клюв вместо носа, как вдруг в ее сознание ворвался голос, оказавшийся неожиданно знакомым, хотя она такого за свою жизнь не слышала. Голос гремел:

«Кажи ей – ПРОЧЬ ИЗ МОЕГО ДОМА! Кажи ей – ПРОЧЬ ИЗ МОЕГО ДОМА!»

Сашка зажмурилась, так как хищно изогнутые морщинистые руки уже были совсем близко, и завопила, что есть сил:

– ПРОЧЬ ИЗ МОЕГО ДОМА!

Старуха покачалась несколько мгновений, балансируя на своей птичье ноге, и вдруг исчезла из вида, будто ее и не было.

Девочка схватила брата за рукав, и они побежали из страшного места вон. Пустая темная улица казалась теперь милой и родной, а свет в единственном окне дедушкиного дома освещал, казалось, весь путь, так что они ни разу даже не споткнулись. Там, в человечьем, обжитом пространстве о них уже волновались, мелькали огоньки фонариков и слышались испуганные голоса.

Что было сил, Сашка и Сашка припустили к этим маячкам. Иван Александрович первым добежал до них, схватил обоих в охапку и выдохнул:

– Ну я тебе, паршивец, щас уши оборву. Два часа вас по всей деревне ищем. Мать уже на телефоне с ума сходит.

– Пап, да мы же недолго, вроде… Я хотел тех детей найти, чтобы ты понял… – попытался объяснить зажатый под мышкой Сашка, но отец его перебил.

– Сынок! Я буду всегда тебе верить, обещаю. А ты дай слово, что это будет не напрасно. И… не убегай больше!

Сашка зарылся в родную куртку и пробормотал слова обещания, подозрительно хлюпая. Вечер был холодным и он, наверное, немного простыл.

В это время мать и дочь разговаривали чуть менее трогательно, зато громко. Девочке даже пару раз досталось, по старинке, пониже спины, но она не обиделась, это все ерунда, да и шлепала мать не больно, больше для вида. Главное – что она тут, рядом. А старый дом очень далеко, будто в другой вселенной, и о страшном призраке можно теперь забыть, сказать себе, что все привиделось.

В шишковом доме, тем временем, из угла заброшенной комнаты вылезли Голова и дед Шишок. Старый домовой встряхнулся, как пес после спячки, и теперь щурился на лунном свету, рассматривая запустение своего хозяйства.

– Ну, дедуля, того… этого… – пробормотал, запинаясь, коростельский Голова.

– Ты, Коростёл, вроде домовой достойный, а все – «того» да «этого», − передразнил его дед Шишок. – Пора бы уже и повзрослеть!

– Слышь, дедуль. А ты чего все молчком? Мы уж думали, ты того… ну, в смысле… А ты вон – и ничё еще! – путанно попытался выяснить Голова.

– Эх, Коростёл, – заскрипел дед. – Ты будто не знаш, что домовой и с домом связан, и с хозявами.

– Ну да. Так твои-то уже давно…

– Давно-то давно, да вот, вишь, ишо хозяйка объявилась, – подмигнул дед.

– То есть, хочешь сказать, что тогда, лет эдак… ну, неважно когда… В обчем, думаешь, что папка еёный – на самом деле внук кого-то из ваших Шишков?

– А чё тут думать-то. Видал, как от нее Пустодомка ломанулась – почуяла хозяина настояшшего. А ишо ты на нос ее погляди. Вылитый Митька-шлында. Он тогда как раз к Иванчиковым-то похаживал. Видать, не зря.

– Слышь, дед. Митька-шлында тогда по всей деревне похаживал. У тебя, можа, ишо хозяв мно-о-ого на свете-то есть.

– Ну вот потому я ишо и Туточки, а не Тамочки. Митькиными стараньми… И чего же с моим домом-то сталося! – горестно запричитал дед Шишок, оглядывая свое разоренное хозяйство, но тут же по-деловому принялся за дело. – Наличник с оберегами поправить надобно. Мало ли, кто ишо надумаеть ко мне селиться-присоседиваться.