Илья Зданевич (Ильязд)

Философия

© И.М. Зданевич, наследники, 2023

© Книгоиздательство «Гилея», составление, подготовка текстов, комментарии и примечания, 2023

* * *

Философия

Роман

1[1]

На небе событий исторических среди величин, видимых глазом невооружённым, теряется бедная личность молодого Ильязда, ничем не заслуживающая внимания, кроме своей нелепости, несообразности, по своей вздорности намного превосходящих наилучшие цветения русской интеллигенции. Юрист по образованию, глубоко презиравший науки юридические, поэт по общественному положению, ничего не написавший, кроме нескольких ребусов, заядлый пораженец и безбожник, мечтающий о Царьграде и влюблённый в христианские древности, Ильязд, бросаемый или бросающийся из стороны в сторону, задаётся самыми разнообразными целями и, ничего не сделав, наконец вовсе исчезает с горизонта.

Распространённая весьма в среде, в которой он вырос, манера критиковать всё своё и всем чужим восторгаться, и не потому, что своё плохо, а чужое хорошо, а потому, что своё – своё и, следовательно, не может быть хорошим, а чужое – чужое и потому, естественно, превосходно, была развита в Ильязде сверх всякой меры. А так как, сделав всё необходимое, чтобы не ехать на фронт с наступлением войны, Ильязд немедленно по освобождении от службы на фронт поехал уже в качестве наблюдателя[2], то, естественно, эта дурная привычка, принявшая у него вид подлинной ненависти, направилась немедленно на Россию как державу, поражение и уничтожение которой стало заветным желанием Ильязда. Он не был пораженцем из внутренних соображений, нет, ему хотелось поражения и исчезновения отечества ради поражения и исчезновения и чтобы утолить свою ненависть к отечеству, которое он ненавидел только потому, что это было отечество, и потому родство Ильязда с приверженцами Циммервальда[3] было внешним. Начав работать в печати государственной, он быстро перешёл в национальную окраинную печать, в редакциях которой просиживал целые дни, многословно излагая сотрудникам свои государственные взгляды.

«Россия, – говорил он, – должна вновь стать маленьким северным государством вроде Норвегии и омываемым Ледовитым океаном. Только тогда равновесие будет восстановлено». И Ильязд немедленно извлекал из кармана вычерченную им самим карту будущей России и принимался за тщательное объяснение того, почему будущая граница будет проходить там, где им это указано, а не в каком-то другом месте. Надо, впрочем, отдать ему справедливость, что в критике русской политики в Азии он был действительно силён. И нужно было видеть, с каким вниманием и благодарностью слушали этого апостола освобождения от России все те, кого в те времена называли инородцами, а теперь меньшинствами, когда, отложив свою карту, излагал он историю войн и походов, призывая ненавидеть поработителей и бороться за скорейшее освобождение от чужеземного ига.

Его можно было неизменно видеть на всех процессах, посвящённых государственной измене, и потом [пытающимся] бороться с обвинением на столбцах газет, сколь бы обвинение ни было обосновано. Впрочем, литературная борьба Ильязда была весьма относительной, военная цензура оставляла от его пламенных статей жалкие клочья, и эта цензурная строгость была единственной причиной, почему сам Ильязд не попал на скамью подсудимых. Не имея возможности писать в печати отечественной, Ильязд обратился к помощи газет иностранных, избирая наиболее русофобские органы, в которых его писаниям охотно давали место[4].

Другим родом деятельности Ильязда была помощь населению оккупированных войсками областей. Сколько настойчивости и удивительной изворотливости проявлял этот человечек, чтобы убедить всех, кого надо и кого не надо, что содействие жителям такой-то несчастной и у чёрта на куличках находящейся деревни – первостепенной важности задача, и ухитрялся не только раздобыть для этой деревни муку, которой не хватало на солдат, но и доставить её, когда не было перевозочных средств для раненых и воинского продовольствия. Стоит ли добавлять, что этими ужасами, которыми он чрезвычайно гордился, и ограничивалась противогосударственная деятельность этого «государственного мальчика», как его называли во враждебной ему печати.

Однако из всех народностей и областей, отделение которых Ильязд проповедовал, или, согласно его выражению, за самоопределение коих сей пустоцвет боролся, у Ильязда была особенная слабость к маленькому участку земли, омываемому Чёрным морем и представляющему собой бассейн реки Чорох[5]. Почему Ильязд сделался апостолом именно этой земли, изрезанной горами, непроходимой трущобы, не превосходящей размерами среднего уезда, населённой несколькими десятками тысяч отуреченных грузин и армян, в этом тайна его личности. Возможно, тут играло роль и то, что [это] была местность мало исследованная, что это и была древняя Колхида и сюда приехали аргонавты за Золотым Руном, что тут некогда живали амазонки, что позже, в христианские времена, здесь цвели соборы и монастыри, развалины коих должны были таиться в лесах, что Понтийский хребет, отделяющий область от Чёрного моря, – отличное поприще для восхождений, а Ильязд был любителем гор, что хотя это и турки, но бывшие грузины, и хотя грузины, но бывшие, и так далее, словом, множество причин, которые могли иметь только косвенное отношение, так как они не могли объяснить возникновения необычайной любви к этой провинции, которой Ильязд никогда не видел, но освобождение которой и от Турции, ибо она принадлежала Турции, и от России, ибо была занята Россией, и от Грузии, ибо входила в состав воображаемой Грузии, и от Армении, ибо входила в состав предполагаемой Армении, и от всякого другого возможного государства стало всё более и более становиться смыслом деятельности и даже существования Ильязда.

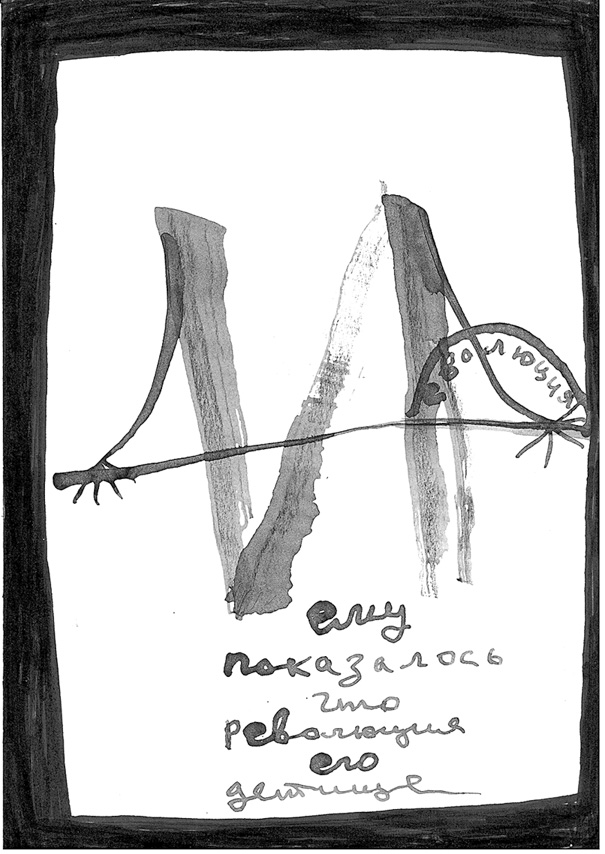

Февральские события, заставшие Ильязда в Петрограде, загнали государственного юнца в Таврический дворец[6]: речи в колонном зале, организация революции и прочее. Но провозглашение будущего мира на основе самоопределения народностей настолько было естественным продолжением всего, о чём говорил и к чему стремился Ильязд во время войны, что ему показалось, что революция – его детище, и поэтому, как она явилась оправдать его проповедь, так и все дальнейшие события будут следствием умозрений Ильязда, и осуществление его чаяний – вопрос времени, и притом самого незначительного. И бросив редакции и комиссии, отказавшись от всякой политической или литературной работы, Ильязд помчался навстречу своей звезде.

Тщетно в последнюю минуту, не утратив ещё окончательно чувства действительности, сей пустоцвет повторял себе, что не следует торопиться, что окружающая обстановка величественна, что главное тут, что если тут будет выиграно, будет и повсюду, – напрасно, ибо упорная привычка к воздушным замкам, а главное – рассматривать вещи с точки зрения вечности, брала верх, удерживала в обществе тех же, что и до февраля, идей, и Ильязд ничего не видел перед собой, кроме одного и того же уезда, освобождение которого было его революционным долгом.

Вот почему, после того как была извращена перспектива происходящего и незначительное приобрело размеры и вес, Ильязд после долгих поисков возможности проникнуть в обетованные трущобы наткнулся наконец на предложение нескольких археологов принять участие в их экспедиции, направлявшейся в занятую русскими войсками северную часть Эрзерумского вилайета с целью ознакомиться с памятниками тамошнего строительства с VII по XIV век, известными дотоле понаслышке, и извлечь из них объяснение странностям кавказского церковного зодчества, предмета давнишних изысканий Ильязда[7]. Эта приятная и полезная, но весьма специальная поездка приняла в его глазах вид события международной важности, и когда, закончив приготовления, они выехали, направляясь на юг, Ильязд твёрдо был убеждён, что едет перестраивать историю, что судьба Чороха зависит от него, что его поездка – начало возрождения разорённых и заброшенных, одичавших с двенадцатого века стран, и он (до чего только не додумаешься) – новый аргонавт, плывущий в ту же Колхиду за тем же Золотым Руном, а его заранее приготовленный путевой журнал (документ совершенно сказочный) был разбит десятка на четыре рубрик вопросов, ответ на которые должен был вызвать к жизни новые народы и государства[8].

Будь Ильязд менее восторжен, он при первом столкновении с действительностью должен был бы расстаться с мечтами, но его радость, когда путешественники наконец перевалили из бассейна Каспийского моря в бассейн Чороха, была настолько безгранична, что в течение месяцев Ильязд жил во сне, ничего не замечая и ни в чём не давая себе отчёта. Он немедленно ушёл с головой в работу над памятниками старины, которые им попадались, с утра и до сумерек измерял при помощи теодолита высоты построек, которые невозможно было определить рулеткой, а вечером, при свече, логарифмировал добытые днём данные. В полночь же забирался на крышу сакли, так как не умел спать внизу рядом с блохами, но не спал и тут, а обдумывал содержание тех речей, которыми он убедит местных жителей самоопределиться, откладывая начало пропаганды на конец и предпочитая сперва покончить с архитектурой.

И пока речь шла об архитектуре и стояло знойное лето, всё шло благополучно. Сперва изучали Бану, развалины круглого храма, горделивого колоннадой, построенного грузинами в десятом веке, и прообраз какового, созданный в седьмом веке около Эчмиадзина армянским католикосом Нерсесом III Строителем[9], низложенным за признание Халкидонских постановлений, оказался немногим долговечнее взглядов его творца. Что и заставило грузин сделать четвёрку поддерживавших купол столбов, и ещё в пятидесятых годах прошлого века немец-ботаник[10] не только застал собор сохранившимся, но и писал, что после Святой Софии это самый замечательный образец зодчества, виденный на Востоке. Однако в кампанию 78 года[11] турки переделали собор в крепость, и русские пушки расстреляли его. И Ильязд карабкался по развалинам, зарисовывая разрезы и основания, захлёбываясь от восторга перед каменным кружевом. Окрестный пейзаж не менее поразителен: всех цветов – от серого и голубого до сизого и ультрамарина[12] и от розового до алого и до пурпура, совершенно голые пласты холмов и предгорий перемешаны в хаосе, но так, что возвышающийся посередине собор разделяет синие от цветов красных, отводя первые налево, другие на запад, суд страшный над радугой. И Ильязд, оплакав развалины, долго ехал по почве, пропитанной кровью.

Удивительна всё-таки приспособляемость машины Форда. Оставив за собой после полудня Бану, Ильязд на ней, без всяких почти дорог и пользуясь преимущественно руслами речек, перевалил старую русско-турецкую границу и к вечеру достиг ущелья, усеянного церквями[13], большими и малыми, более или менее уцелевшими, и где в окрестностях бывшего монастыря он прожил месяц. Основная достопримечательность Хахула – монастырский храм, превосходно сохранившийся, должен быть отнесён, несмотря на то что Хахул был грузинским монастырём, к произведениям архитектуры армянской, во всяком случае (лишний образчик смешения сих культур), особенно на основании исключительного по реализму орла, усевшегося над двойным южным окном, и полновесных колонн продольного корабля. С другой стороны, церковь, не менее сохранившаяся, невдалеке от перевала на Эрзерум, доныне Грузинским называемого, в Экеке, где встретил Ильязда высоченный синеглазый и светлобородый турок, выстроена в виде греческого креста, греческим архитектором для какого-нибудь князя, и представляет наиболее светскую из церквей.

Что за нелепость? Зачем приехал сюда Ильязд, ради чего покинул Север? Чтобы восторгаться мертвечиной, гладить рукой обветренные камни и переписывать надписи, повествующие об истлевших делах? Ради этого пренебрёг жизнью, кипением, делом? Ради этого в течение лет принимал позу разрушителя и врага самодержавия? И был ли настолько наивен, чтобы думать, что занятия археологией в занятой войсками и обобранной стране есть выполнение его революционного долга? Что составлением инвентаря всех развалившихся церквей области он купит ей право на самостоятельность? Что переписав всех представителей расы голубоглазой, там сохранившихся, он вернёт ей утраченную культуру? В каком дурмане, неожиданном сне пребывал он, зачарованный зодчеством, полагая, что всё будет как следует, всё сделается по щучьему велению, близорукий учёный, будущий воображаемый президент воображаемого Гюрджистана?[14]

Покончив с Хахулом, он перебрался к северу в Ошк, исполинский собор которого, творение некоего Григола, расположенный в сердце обширной котловины и многочисленными изукрашенный рельефами, показался издали сказочным и недоступным чертогом. Тут, напротив, всё говорило о Грузии – и условность изображений, и кладка под штукатурку, и колонна с фигурой Нины Просветительницы[15], и сцены охот, и надпись о том, сколько трудившиеся над постройкой рабочие распивали ежедневно вина. Своды кораблей уже рухнули, но купол ещё держался, опираясь на чрезмерно тяжёлые столбы. Вокруг – остатки дворцов, приспособленные сельчанами под мельницу, склады кукурузы и сена и отхожее место.

А потом прогулки вокруг озера в поисках письмён, якобы высеченных над озером в скалах, других безвестных построек и таких же, что и турок из Экека, светловолосых горцев, остатков крайней к югу расы блондинов[16], которая, идя с севера, кое-как преодолела Кавказ. Никаких изваяний Ильязд на берегах не нашёл. Озеро недавнего происхождения создано обвалом горы, запрудившим течение Тортум-чая, и не может быть уподоблено озёрам Армении, где такие изображения существуют. Но зато Ильязд играл с детьми, на плечи которых падают золотые кудри, и расспрашивал стариков, удивлённо устремлявших на него синие глаза, выглядя рядом чумазым карликом. За озером он получил первые уроки. Встреченный им старшина селения Тев на его обращение по-турецки ответствовал русской речью и вдобавок с сильнейшим одесским акцентом: «Помилуйте, как же, пятнадцать лет был булочником на юге России в городке Херсоне»[17]. И невероятный пекарь, назойливый и бесцеремонный, преследовал Ильязда в течение двух дней, заставил побрить себя (он проскучал без бритвы три года), тараторил, требуя объяснения: что, отчего, почему и как, и немедленного прекращения войны, и аннексии Чороха Россией, так как тогда можно будет заниматься отхожим промыслом, не выплачивая паспорта.

– Что же вы хотите, – говорил он, шаря в мешке Ильязда и отбирая на память чай, сахар и консервы, – чтобы мы жили по доброй воле в этой паршивой дыре? Каким образом? Разве нас может прокормить это недоразумение? Если бы не Кавказ, не Крым, не мелочная торговля, не пекарное дело, давно бы все перемёрли. И так одно нищенство. Где вы найдёте такое нищенство, как у нас? И на что нам Турция? Что она, кормит нас, что ли, Турция? Это лазы за Турцию, потому что они все лодочники и могут работать в Константинополе, занимаясь перевозом через Золотой Рог, да муллы тоже по службе, но кто их слушает. Вот вы русский, а я турок, значит, вы мой враг. А вот вы один, один. Ходите среди врагов, ходите. Нападают на вас, обижают вас? Нет. Разве я вас обижаю? Живите у меня сколько хотите, потому что я деньги зарабатывал в России, и когда война кончится, кому бы мы ни достались, опять поеду в Херсон. Только усов не брейте, нехорошо.

Наутро отправились в другую деревню над озером, мимо величественных водопадов реки, вырывающейся из озера, образуя каньон, заглушивших на несколько минут продолжавшего шевелить губами старшину, где после разговоров о сёлах, что дремлют на дне озера, беседа опять сошла на политику.

– Бывшие грузины, говорите, – отвечал пекарь за всех, – может быть: нас в Эрзеруме на базаре называют гюрджи. Но что из этого? Церквей много, а какой из них прок. Хотите знать моё мнение, Россия, Турция, Грузия – нам всё равно, лишь бы поменьше с нас шкур драли. А Гюрджистан, республика, из кого, из баб, что ли, эта будет составлена республика? Я же вам говорю, что никто из мужчин тут не остаётся, все уходят на заработки за границу. И так у нас одно нищенство, не пройти, не проехать, а если нас собственной судьбе предоставить, так помрём. Хотя, правду сказать, Турция о нас не очень-то заботится, им на руку, что остаёмся непроходимой трущобой, русскому наступать труднее.

Но Ильязд не обратил достаточно внимания на трезвые рассуждения пекаря. Некогда было разбираться. Он перевалил через горы и спустился к Ишхану, собор которого занимал его более всего. Ему было известно, что вышеупомянутый Нерсес Строитель был до своего восшествия на престол в Ишхане епископом и построил здесь церковь, вероятно, круглую, и которой Звартноц был дальнейшим развитием. Опустошённая вскоре затем арабами, страна начала два века спустя заселяться грузинскими монахами, которые, согласно житию, нашли развалины Нерсесова храма и восстановили его. Когда монастырь прославился, царь грузинский Баграт[18] перестроил храм и украсил. Спрашивается – задача для детей великого возраста, – чем была постройка Нерсеса, что сделали монахи и после них царь? И Ильязд снова принялся за работу, видя в решении этой задачи своих усилий венец.

Он нашёл, что постройка Нерсеса была действительно круглой, точнее, в плане – крестом, составленным из четырёх полукругов и вписанным в окружность. Полукруги были образованы колоннами, поддерживавшими четыре абсиды, сходившиеся у купола, посаженного на четыре столба, и обнесены наружной стеной. От этой постройки дошли восточная абсида с семью колоннами, столбы и купол. Грузинские монахи пристроили к развалинам безобразный корабль, обратив храм в купольную базилику, Баграт же переделал базилику в крест и обшил всё здание… В горах, высоко над Ишханом, Ильязд отыскал маленькую, в форме четырёх полукругов, часовню, сложенную из такого же камня, что и древнейший собор, и, по туземным преданиям, на молоке коров, пасущихся на тех «альпийских» лугах.

Но вот подошла осень. Последние остатки облаков и снега растаяли, обнажив над почерневшими пиками голубое, до искусственного, небо, а реки сузились до последних пределов и тоже заголубели. Ветры на время прекратились, леса раскрасились. Кукуруза была сжата, и не приходилось более огибать расположившихся то тут, то там по склонам участков, плод айвовых деревьев поспел, виноград налился, и трудились крестьяне над сооружением трещоток и чучел, чтобы отпугивать медведей. Но зверь делался предприимчивым и бродил с урчанием вокруг виноградников. Молотили. Потчевали гранатами, смоквами, пастилой. И не успели замереть голоса певцов последней деревни, прислушивался Ильязд уже к новым, деревни следующей. И вдруг понял, что заблуждение кончилось.

За развалинами, логарифмами, за созвездиями незаметно прошло время, в течение коего он надеялся совершить столько дел и ничего не успел. Окрест его была приниженная и уходящая провинция, разутая, голодная и опустевшая. Он только теперь это заметил. Сии люди предлагали ему жалкие плоды и крохи, какие имели, чтобы не утратить достоинства, а он воображал до сих пор, что путешествует в Эльдорадо. Увлечённый в продолжение месяцев пышной мертвечиной, он проглядел живое, и вот теперь гюрджи стояли перед ним убогими, несчастными и приговорёнными, такими, каков был и он сам.

Отчаяние и тревога не покидали его отныне. Он продолжал двигаться, по косности, намеченным путём, по-прежнему записывал, измерял, снимал фотографии как ни в чём не бывало. Но душа покинула окружающее, и постылыми, ненавистными казались ему уже камни. Пусть чем дальше он шёл на север, приближаясь к границе и углубляясь в горы, окрестности делались живописнее и люди также, они только раздражали его. В Четырёх Церквах, укрытых в лесу, он пролёживал ночи на хорах, не в силах закрыть глаз, и прислушиваясь к оханьям, жалобам или треску в чаще и рёву медведей, выбиравшихся на опушку для игр. Тщетно по утрам ветхий Абдул-Хамид приходил из ближайшего поселения со своим ослом и часами просиживал под орешником, рассказывая небылицы и честя своего осла, убеждённый старотурок, именем Энвер-бея[19], до чего он был надоедлив.

Ущелье Чороха невдалеке оттуда запиралось увенчивавшей скалы крепостью, слывшей за неприступную. В углу крепости, над обрывом, лепилась часовня, и Ильязд после долгих усилий был наконец наверху, где нашел куропаток, а в часовне – приличного состояния фрески с крохотными сценами писания и натуральных размеров портретами местных феодалов в павлиньих костюмах. У подножья крепости цыгане стояли табором, и когда Ильязд наконец спустился, устроили ему триумфальную встречу, хватали его за руки, смотрели ему на ладонь, предсказывали необычайную судьбу, но Ильязд не дослушал и бежал догонять своих вверх по ущелью. Почему он не сорвался, спускаясь?

Свернув в ущелье Пархала, они застали сбор винограда. На просторной лужайке молодёжь, одетая в яркое, бьёт в ладони и пляшет. То в одиночку каждый, то составляют круг, но не замкнутый и в два этажа. На плечах у нижнего ряда стоит ещё ряд, и есть молодцы, забирающиеся на плечи последних, не утрачивая равновесия. Ведут хор и ухают. Неожиданно рассыпается трель, пока не перестаёт эхо отвечать запевале. Виноград особенно уродился. Ильязда одаривают плетёными из ивовых веток корзинами, полными гроздьев. Чтобы нарвать яблок, волокут стволы дерева с надсечёнными углублениями. Кто сплетает венок, возлагает его на осла, все хлопают и опять поют.

Даже заветная мечеть Пархала, также бывшая церковь, но не из мрамора, и несомненное и худшее повторение базилики Четырёх Церквей, обманула его ожидания. Легенд, рассказываемых ему о том, как Тамар[20] построила три церкви, Ишхан, Ошк и Пархал, и как у неё не хватило богатств на новую, почему она отрезала и продала косы и построила на полученные деньги четвёртую, Четырьмя Церквами потому и называемую, и других повестей Ильязд не записывал. Когда по пятницам на площади открывалась ярмарка, портной растворял лавку, явившиеся из-за гор лазы-моряки выкрикивали, что покупают, мол, золотые, и не находили предложений, когда старшина и мулла, усевшись под стенкой, разбирали тяжбы, а проводник, который взялся провести Ильязда в Россию, вылезал, неся низенький одноногий стол и тарелку с плодами, Ильязда охватывала сердечная боль, он вставал и уходил за деревню слоняться по откосам, дышать холодом, спускавшимся с верховьев реки, и наблюдать за вершинами Шестерых Пальцев, уже запятнанных снегом, сперва малиновых от заката, а потом чёрных и нехороших в ночи.

Наконец он покончил счёты с мечетью и закрыл навсегда свой архитектурный дневник. И гонимый восточным ветром, бежал на Качкар[21]. Целый день шёл вверх по течению, мимо деревень, где тайно исповедуется христианство, пока не достиг Хевека, населённого уже не бывшими грузинами, а отуреченными армянами, перевалившими сюда с запада, фанатиками, война которых с армянами-католиками, живущими к югу, – явление непрерывное. Старшина, дед коего ещё говорил по-армянски, был в течение семи лет булочником в Елисаветграде и проклинал, как только умел, родные трущобы[22]. Захватив ещё одного проводника, охотника на козлов, Ильязд выступил в два часа ночи, направляясь на юго-запад по широкой долине, ложу бывшего ледника. Достигнув к рассвету перевалов на Чорох, он взял направо и начал подыматься по узкому, но нетрудному коридору, пока не достиг к полудню ледникового поля, доказавшего, что оледенение Понтийского Тавра ещё существует. Проплутав по леднику, он взял снова направо и пошёл на приступ снегового уклона, на который потратил около четырёх часов.

Перед ним теперь расстилался необозримый почти горизонт, рельефная карта страны, в жилах которой текли его кровь и воображение. Прямо на севере, под небом совершенно безоблачным, лежали два крохотных облака – двуглавый Эльбрус. А между Качкаром и ним гнездились испещрённые горами изящные провинции Грузии, омытые серым и дымным Понтом, под ногами – Лазистан и Хемшин[23] и призраки Трапезундской империи[24], на востоке, не разнохарактерном, и на дальнем юге, куда солнце бросало заключительный свет, тянулось столь театральное трагическое нагорье, а в середине, опоясанный хребтами, – о, Гюрджистан, возлюбленная страна, призрак, готовый исчезнуть, красавица спящая, которую не знаешь как разбудить.

Дрожь охватила Ильязда при виде сей котловины, где изнемогло столько племён и царств, совершено столько бесполезных подвигов, и где каждая пядь земли засеяна смертью. Нужно было спускаться, а медлил он наверху, всё продолжая надеяться, что страна вот оживится, вот по мановению вырастут из земли города, стадами покроются опустевшие пастбища, хлебами – заброшенные поля, отдадут золото потерянные рудники и воскреснет величество архитектуры.

Но новую злобу нёс Ильязду туман, подымавшийся с запада и юго-запада, где ещё кое-как держалась скучающая по бабам российская армия. Он расстилался медленно, но неотступно, полз по хребтам и долинам, занавешивал горизонт, пока наконец Ильязд и растерявшийся его проводник не потонули в холодной каше. Тогда, схватив Ильязда за руку и насилу стащив его на ледник, проводники с огромным трудом дотащили его к утру до Хевека, а оттуда в Пархал, потерявшего речь, обезумевшего. И только в Батуме Ильязд наконец пришёл в себя и убедился, что его кто-то незаметно перенёс по воздуху на родину.

У себя дома. О, до чего он ненавидел сей дом! Почему на сладостный воздух и людей несмотря и на всесильное нечто, что назову присутствием ислама, несмотря, он не остался там жить, в Пархале, ни о чём не заботиться, кроме чистоты телесной и душевной, не завидовать, не тосковать, не надеяться, не остался жить до последнего пробуждения в тени Голубой мечети, принять ислам и быть погребённым немного ниже слияния двух ледовитых потоков? А теперь вместо чтения книги по вечерам и певучих строк, вместо языка возвышенного – язык зверский, со всеми ещё вшами и щами, каками и никаками, зверский русский язык[25]. Куда деться от него, от своих, от знакомого, изжёванного и постылого?

События предлагали ему один за другим соблазны, работу. Но до чего он изменился! Он перестал быть журналистом, и пока вокруг всё бурлило и перестраивалось, возникали республики всех цветов, одни пожирали других, белые попытались подняться на север, но были сброшены в море, а Ильязд продолжал жить под гнётом любви к мёртвой, строя новые замки в воздухе и готовясь приступить к их осуществлению. Ехать назад в Гюрджистан было немыслимо. Отступление российской армии и возврат турок делали невозможным даже повторение прежней попытки. Надо было начать с другого конца. И вот в голове мечтателя созревает план бегства в Турцию, где он будет действовать, где он сумеет добиться освобождения Гюрджистана. Спросить его, каким образом, он также ничего не мог бы ответить толком, как в прошлый раз. Но в этой упрямой и нелепой голове, так и осуждённой на пустой цвет, всё-таки цвели самые дикие и странные мысли, которых Ильязд не углублял, не желая изжить заранее, словно убеждённый, чующий, что только мыслями ему жить и придётся, и никогда не увидит он их осуществления. И всё-таки сей неверующий воитель за веру, проповедник истин, которые ему никогда не казались такими, настаивал на своём и, пренебрегая соблазном и счастьем, опять возвращался к вздорной своей идее.

Наконец он бежал. Трясясь от необычайной радости, чувствуя себя уже за границей, где угодно – в блаженстве, в несчастьях, но за границей, и что никто не помешает ему сойти через несколько дней на турецкий берег и жить среди турок, что он начинает всё сызнова, наполненный немыслимым счастьем, бежал ночью. Несмотря на октябрь, не было ни ветра, ни непогоды[26]. Огромные лужи, запятнавшие улицы, отражали разорванные облака и начинавшие меркнуть звёзды, которых шаги пугали, вспархивали они и пересаживались поодаль. Скорее бы подняться на пароход, увидеть, что над головой развеваются чужие цвета, почувствовать, что укачивает море, умиротворяет, лечит, видеть своими глазами, как меньшится на горизонте берег, с его привычными, с детства знакомыми и до чего осточертевшими бухтами, мысами, холмами, то голыми, то лесистыми, с его декорацией гор, – театр окончившейся и до сего нудной комедии – и наконец пропадает вдали навсегда.

Осень. Ещё немного, недолго, побережье и порт исчезнут за косоморьем, но горные цепи будут ясней, в гневе и в золоте. Растянутые до немыслимого волны, еле выпуклые или еле согнутые, время от времени делают прозрачной глубину, и тогда, серая, покрывается она белыми пятнами, бледными звёздами: это медузы восходят и плывут к берегам, сопровождая осень. Солнце легчает и наконец ничего не весит. Неспособное утонуть, оно катится по волнам, и, выскакивая из пучин, несутся команды дельфинов на запад, оранжевым поиграть мячом. Бакланы заняты в небе переэкзаменовкой по геометрии, и нисколько не опасаясь чаек, подымаются рыбы на самый верх. Там ждут они ночи. И тогда, пользуясь мраком, выходят они из воды и погружаются в небо. Они там плывут сверкая, созвездья, подымаясь всё выше, выше. Пена, бегущая за пароходом, сливается с Молочным Путём. То тут, то там возникают огни: это рыбаки, разостлав на воде цеповки, ловят у берегов. Падают звёзды. Море пахнет. И наконец из раскрытых хлябей чудовищное подымается в небо созвездье Кита.