Илья Зданевич (Ильязд)

Философия

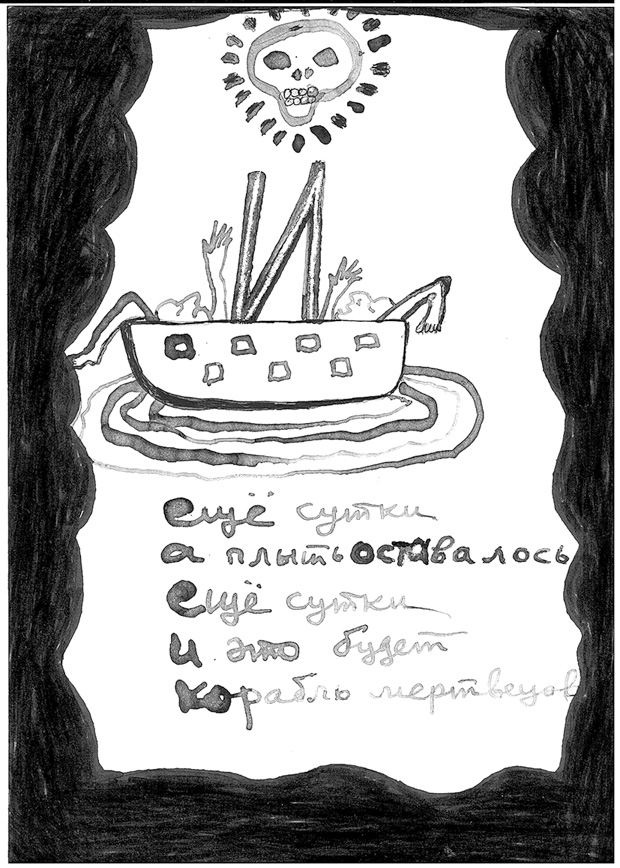

Новый день осветил картину необычайную. В одни сутки пароход был превращён в больницу, но по условиям напоминая ему вышеупомянутые санитарные поезда. Ещё сутки, а плыть оставалось ещё сутки, и это будет корабль мертвецов. Сыпной тиф свирепствовал с силой и свирепостью баснословной чумы. А если кто и уцелеет, разве их впустят в город? «Сжечь пароход – единственное, что сделал бы я», – говорил Ильязд. Право, поджёгшие санитарный поезд Алемдара были не так злы.

А Алемдар переменил ещё раз поведение. Хамелеон. Теперь он о чём-то советовался с уцелевшими. Ильязд счёл нужным вмешаться в разговоры.

– Почему капитан парохода не правит на Зонгулдак[45]? Там можно было бы найти медицинскую помощь, чем продолжать передвигаться в таких условиях, когда на пароходе нет даже термометра.

Алемдар засмеялся, и Ильязд поразился увидеть этого человека столь злым.

– Мы не можем терять времени, завтра мы должны быть утром в Босфоре. Напротив, надо торопиться, чтобы проскочить.

– А карантин?

– Они ничего тут не найдут, когда придут, ваши союзники.

– А больные?

– Они не найдут и больных.

Что значила эта фраза? Не собирался [ли] Алемдар сотоварищи отправить больных за борт перед приездом санитарной комиссии? Что за злая и неуместная шутка? Ильязд потребовал объяснений. Но Алемдар на этот раз оборвал его с раздражением:

– Эфенди, вы мешаетесь в дела, которые вас не касаются.

– Но как вы смеете жертвовать жизнями – ибо они ещё живут, и большинство из них может жить?

– Как я смею, ах, вы умеете так хорошо производить анкеты, спросите их, предпочитают ли они жить и чтобы мы не вошли в Константинополь, или умереть, но чтобы я был там завтра? Спросите их, что они вам скажут, наивный человек. – И он снова загоготал.

– Но дело не в том, готовы эти люди на самопожертвование или нет, а есть ли основания к принесению их в жертву или нет. Вы их можете выгрузить в Зонгулдаке, а оттуда пробраться в Скутари[46] совсем нетрудно и тем более переправиться в Скутари через Босфор.

– Выгрузить в Зонгулдаке, вы хотите, чтобы я отказался от возможности показать всему свету в Константинополе, в каком виде возвращаются наши из плена? Как их обработали русские? Упустил этот случай, который вдохнёт столько сил в[о] врагов России?

– Покажите их в Ангоре[47], и почему всё – Россия?

– Нет, не в Ангоре, а в Стамбуле, там уже одной ногой в Европе. Пусть видят все, что не только мы звери, как твердят все. А вы полагаете, что я могу отказаться от этого великолепного случая показать такую коллекцию, показать всем безносую передвижную республику? От возможности пригласить завтра корреспондентов европейских и американских газет и кинооператоров? Откажусь показать всему миру – и как можно скорее – это поучительное зрелище? Да понимаете ли вы, какое значение будет иметь эта выставка?

– Но если это так уже необходимо, сбросьте скорее санитарную комиссию, чем товарищей, среди которых мало неплохих экземпляров для вашего удивительного зверинца. Право, я начинаю думать, что вы нарочно подобрали эту публику во имя агитационных целей и делаете лишь вид, что провели с ними всё пленение. И наконец, выгрузьте их где-нибудь при входе в Босфор, но не топите.

– Если вы мне достанете лодки для выгрузки и отведёте достаточно времени – я, пожалуй, последую вашему совету.

Что за скверное положение! Окончательно обнаглевший в окрестностях Константинополя, а прежде бывший таким любезным, Алемдар подавно мог применить к Ильязду то средство, которое он собирался применить к товарищам. И чем больше Ильязд обсуждал эту возможность, тем более казалась она ему неизбежной, так всё более он делался нежеланным свидетелем. Однако ночь протекла без происшествий, Ильязда никто не тронул, и болезнь также пока обошла его. На рассвете же впереди показались тщедушные, но несомненные очертания европейского берега. Но не они привлекли Ильязда, а группа судов, военных и штатских, вытянувшаяся в линию и отделявшая его от Босфора. Ильязд долго недоумевал, что это за эскадра, пока, увидев крещёные флаги, не догадался, что это флот выброшенного большевиками генерала направляется в Константинополь с остатками белых[48].

Сначала Ильязд ничего не испытывал, кроме (пустого) любопытства, но по мере того как пароход (двигаясь быстрее сей цепи) настигал её и стали различимы не только флаги, но и запруженные солдатами палубы, он стал испытывать те же приступы рвоты и отвращения, смешанные с досадой, как в утро отъезда из Батума, оказавшись среди изувеченных. (Он полагал, что большей, чем на его пароходе, давки быть не может.) На судах напротив люди, преимущественно солдаты, стояли уплотнённые так, что если бы кто-либо из них пожелал сесть или повернуться хотя бы, то не смог, и точно людей этих привязали верёвками [от] бортов к мачтам и так и оставили на произвол судьбы умирать от голода и удушения. И по мере того как пароход приближался и вот уже вступал в Босфор, подходя вплотную почти к судам этой эскадры, Ильязд, присмотревшись к пытаемым, которые, вероятно, стояли так множество дней, видел, что некоторые, перевесившись через борт и уронив голову и руки, точно петрушка, покачивались от дуновений ветра, те, что были за ними, выставив подбородки, выкатили белки и показывали жирные и сиреневые языки, но большинство просто стояло, вытянув руки по швам, и равнодушно глядело усопшим взглядом. А кое-где вкраплённые в стоячее кладбище и не сумевшие ещё умереть время от времени подымали головы, открывали и закрывали рты и пускали игравшие солнцем и радугой пузыри.

На башнях мачт, на рубках, на одном судне, на другом, на третьем всё было одно и то же, и спрашивалось, кто же ещё остался живым, чтобы вести эти суда. Алемдар оторвал Ильязда от этого созерцания:

– Не сказал ли я тебе, что ты неправ. Вот она, русская армия, приближающаяся, наконец, к Царьграду. Христово воинство, оно соберётся завтра в Софии под воздвигнутым вновь крестом…

– Как вам не стыдно, – закричал Ильязд, вцепившись в тулуп Алемдара и пытаясь трясти, – издеваться над несчастными жертвами политики бывших помещиков и генералов! Да кто бы они ни были, как можно смеяться над погибающими людьми?

– Людьми, ты хочешь сказать: покойниками, – зарокотал Алемдар. Бешенство овладело Ильяздом. Он притянул к себе Алемдара и быстро оттолкнул, сбил его с ног и покатился следом, поверх кучи калек, пытаясь вцепиться в горло, царапая турку лицо и трепля бороду. Но Алемдар, схватив Ильязда за ребра, отбросил его с такой силой, что тот, перелетев палубу, ударился головой о какую-то стенку и потерял сознание.

Когда он пришёл в себя, то увидел [себя] окружённым какими-то чиновниками, требовавшими у него бумаг и объяснений по поводу раны на голове и крови, которая якобы покрывала ему лицо. Алемдар стоял тут же, злорадный, давая подробные объяснения по поводу несчастного падения Ильязда с рубки. Удовлетворённые бумагами, чиновники помогли Ильязду выйти на палубу. На ней не было и половины калек и ни одного больного.

Пароход был уже окружён лодочниками. Белобрысый подошёл к борту и что-то каркнул.

– Эфенди, эфенди, – отвечали десятки их, несколько сбежали по трапу[49], толкая членов санитарной комиссии, подхватили Белобрысого на руки и бережно снесли в лодку.

– Какое счастье, – счёл нужным осведомить на бегу один из них, стоявших рядом с Ильяздом офицеров, – вернулся Алемдар Мустафа Саид, хороший офицер, зять главного имама Айя Софии, пропавший без вести.

Но какое дело было Ильязду до этого? Перед ним пролив уходил вправо и влево, засеянный лодками, парусниками, баржами, пароходами и броненосцами, суетившимися, встречавшимися, разбегавшимися, самыми современными, доисторическими, древнеегипетскими, возносивши леса мачт, за мачтами новые, минаретов, расположенных на склонах, и окрест минаретов уступом подымающиеся города, крыши, усеянные чайками, и чайки были над крышами и подымались ещё выше в небо, гоняясь за авионами, и сыпали чайки на волну крики – по-птичьи ли или пропеллеров – оттуда, где в высоте, поверх золочёных дворцов и заброшенных парков возвышала архитектура казавшиеся воздушными шары.

4[50]

Улочка с громким названием Ворот Величества тянется[51] между Софийской мечетью и судебным ведомством, соединяя Софийскую площадь с Дворцовой[52]. Справа, рядом с ведомством, расположен фонтан султана Ахмета, слева, возле мечети – прилепившиеся к ограде и минарету лавчонки. Их всего было шесть. Каморка сапожника, кофейня, столовая, другая кофейня, другая столовая, бывшая и служащая квартирой Хаджи-Бабе, и мелочная лавка. Хаджи-Баба был собственником участка и лавок, за что в своё время заплатил тысячу золотых.

Хаджи-Баба, прелести прозвища которого неисчерпаемы, был весьма положительным человеком[53]. Невысокий и косолапый, не расстающийся с кашлем, отец многоголового семейства, оставленного где-то вдалеке, Хаджи-Баба был по ремеслу поваром, и не поваром вообще, а мастером по изготовлению пирожного, сиропом облитых шариков, и ремеслом сим кичился, хотя в нём было нечто смехотворное. Бережливый до крайности, у него была всего пара штанов, часто нуждавшаяся в починке, и тогда он оставался торчать дома, в рубахе, и в то же время богатый Баба сдавал в аренду свои лавки повару Мемеду, Ахмету Чаушу и другим, помогая при этом Мемеду готовить кушанья, а в кофейне у Чауша проваживая свободное от кухни и молитв время, куря, поигрывая в нарды и шестьдесят шесть, а приходило время молиться – то уходил к себе на чердак, обстановка которого состояла из нескольких тюфяков, сундука и лежавшего на полу зеркала, садился на зеркало, трефовый король, и начинал славословить.

Но главным его занятием были не карты и не пирожные, а врачебная деятельность. Правда, себя вылечить он от кашля не мог, и это был основной упрёк тех, которые не верили в его могущество, но Хаджи-Баба всякий раз отвечал, что хотя он и лекарь, но лечит снадобьями, которые вовсе по существу не являются снадобьями, так как в действительности он лечит изречениями, которые не следует смешивать с заклинаниями, и что тут нет никакого противоречия, так как его слово, сильное над другими, бессильно против него самого. Способ же лечения у него был один и тот же, библейский: на кусочке бумаги, самой обыкновенной, обычно выдранном из тетрадки в линейку и с колонками для цифр, он писал, но чернилами, приготовленными самым особенным образом, пользуясь самопишущим пером древнего образца, несколько строк, бумажка погружалась в воду, чернила растворялись, окрашивая в коричневое, больной выпивал и потом должен был ждать исцеления. И действительно, случаев исцеления было немало, это признавали даже ни во что не ставившие Бабу его постояльцы, которым, впрочем, Баба никогда о врачебной деятельности своей не говорил и ни в чём их не убеждал. Здесь это был добродушный игрок на кусок лукума или чашечку кофе. Перед больными это был другой человек. Выпятив грудь, надувшись, прижав подбородок к шее, пронизывая пациента свирепым взглядом поверх никогда не вытиравшихся очков, Хаджи-Баба, когда бумага была съедена, ревел: «Ступай и исцелись». О всевозможных внутренних болезнях второстепенного свойства нечего и говорить: они исчезали немедленно. Но Хаджи-Бабе удавалось исцелять болезни кожные, вплоть до проказы, которую он относил к болезням окончательно побеждённым, против которых необходимое изречение было найдено. Но он откровенно заявлял своим пациентам по поводу других болезней, среди которых было немало и совершенно пустяковых, например, насморк, что лечение их небезусловно, так как найденные им изречения (вопрос был в изречениях, чернила не играли важной роли) неокончательны или неполны, и от степени их полноты или совершенства зависели шансы успеха. Так, чахотка излечивалась в трёх случаях из десяти, лёгочная, горловая – ещё реже, насморк – в одном случае из десяти, зато камни в печени и в особенности в почках рассыпались почти без промаха. Но были и такие болезни, способов лечения коих Хаджи-Баба, несмотря на свои долгие труды, не нашёл, и опять-таки тут были болезни тяжёлые и лёгкие; например, из лёгких – течение крови из носу в жару, среди тяжёлых – рак. И сокровенным желанием Хаджи-Бабы было желание умереть не раньше, чем он найдёт средство против таких сильно укреплённых болезней, и в особенности насморка.

Днём столовая и кофейни были полны судейских чиновников. Но в сумерках столовая запиралась, и в наполовину пустых кофейнях собирались только свои, чтобы протянуть остающееся до сна время. Здесь за мраморными столами – два слева, два справа и пятый вдоль окна на улицу – сидели: слева Шереф[54], архитектор из города Вана[55], бежавший во время наступления русских и служивший теперь сторожем в музее Святой Ирины[56], длинный, неизменно грустный, страдавший хроническим насморком, с нахлобученной феской и ни о чём не говоривший, кроме архитектуры. Он играл в карты с Кадир-Усмой, крикливым, азартным, чудовищное ожирение которого было в квартале лучшей рекламой его кухмистерским способностям. Хаджи-Баба заседал справа, воюя с Чаушем, содержателем кофейни, испытанным остряком и поклонником опиума и всяческих опьяняющих, тогда как прислужник Риза, прозванный Попугаем, держался в углу, в глубине, около очага и самовара. Рядом же с очагом на стуле, как нарочно выставленном напоказ, восседал эфиоп Шоколад-ага[57], карлик и евнух из старого дворца[58], с огромной, но рассудительной головой, прислушивавшийся ко всем разговорам, поминутно подавая реплики, которых никто не удостаивал ответом, по нынешним занятиям библиотечный сторож. Впрочем, иногда он не ограничивался репликами и вдруг приставал к какому-нибудь случайному посетителю, изводил его бесконечными расспросами, платил за его кофе, чтобы тот не слишком ворчал, и снова начинал приставать, неизвестно чего ради. Жёлтый[59] приходил позже, перед концом. Лицо у него было такой желтизны, точно кожа у него была выкрашена шафраном. Также евнух, с черепом совершенно голым и против правил снимавший, войдя, феску, Жёлтый приносил с собой обтянутую[60] кисеёй коробку, в которой держал мух, отдёргивал кисею и принимался играть на дудке. Мухи вылезали, зелёные, жирные, и, перелетая с места на место, но не покидая стола, исполняли тот или иной, в зависимости от мотива, танец. Музыка умолкала, мухи заползали обратно, вечер был кончен. Пора было расходиться и запирать кофейню.

Ильязд появлялся в кофейне только с заходом солнца. До этого, просыпаясь, он валялся на чердаке, где Хаджи-Баба отвёл ему угол и наделил тюфяком, положив руки под голову, ждал, упёршись глазами в чёрный от копоти потолок, когда наконец муэдзин затянет свою музыку, и Хаджи-Баба подымется по скрипучей лесенке, неистово кашляя, и сядет на своё зеркало, зашепчет, забормочет, время от времени восклицая, встанет, спустится с чердака, и только после этого вставал, наводил на себя красоту и отправлялся в кофейню. Здесь его появление встречалось возгласами «писатель». Ильязд здоровался с каждым за руку, получал чай, хлеб и сгущённое молоко и, не теряя драгоценного времени на карты, вырывал из клеёнчатой тетради четыре странички и принимался за свой журнал. Называл журнал «95», по возрасту героини, которая якобы была замужем за Ризой-Попугаем, игравшим героя и переносившим все даваемые ему клички и приключения с величайшим благодушием. Местом большинства событий был дом-мечеть (нелепость, несуществующее место). Журнал выходил еженедельно, проник вскоре за ограду мечети и стяжал Ильязду такую известность, что он получил право разгуливать по мечети как у себя дома и ряд непозволительных христианину вольностей.

Но не только любови свирепой ведьмы или военные подвиги Попугая поглощали у Ильязда остаток дня. Нет, «95» был занятием более нежели второстепенным, и Ильязд начинал всякий раз с него, чтобы поскорее закончить совместно с Шерефом половину страницы и приступить к более серьёзным занятиям. Это была, во-первых, опять-таки совместная с Шерефом работа над вопросом о букете персидского принца.

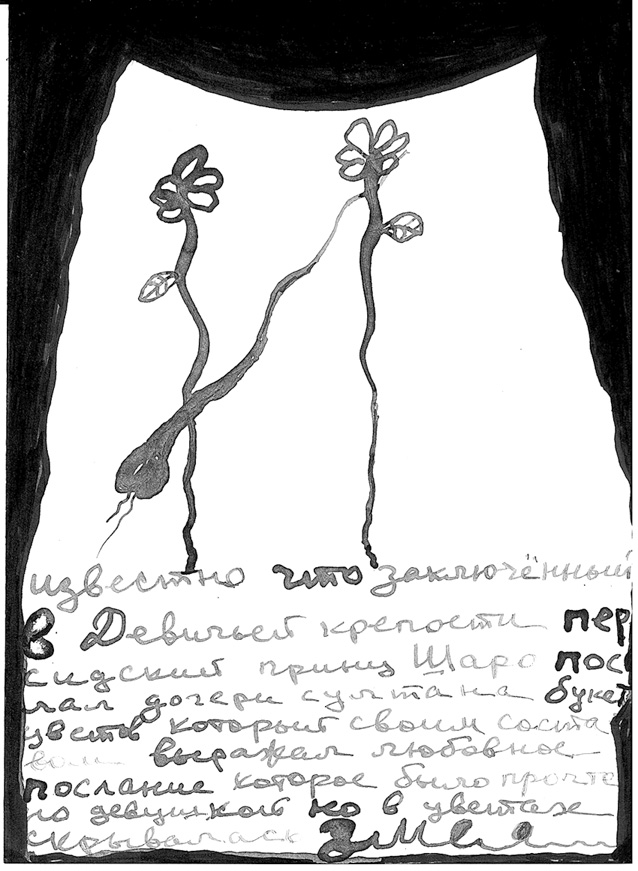

Известно, что заключённый в Девичьей крепости персидский принц Шеро послал дочери султана букет цветов, который своим составом выражал любовное послание, которое было прочтено девушкой, но в цветах скрывалась змея и так далее[61]. Задача, поставленная Шерефом себе, была, во-первых, определить, из каких цветов был составлен букет, во-вторых, каким образом девушка его прочла, и, наконец, вопрос субсидиарный, но не лишённый значения, какой породы была уже змея. Уже в Ване до войны Шереф положил начало этому труду, и когда началось наступление русских войск, ему повезло при бегстве из дома захватить самую рукопись и список источников, которыми он пользовался, но увы, самая библиотека, вопросу этому посвящённая и составленная преимущественно из рукописей, осталась на месте и была использована солдатами (как он выражался) на самые естественные цели (подтирку). В течение невероятного и полного лишений бегства, зимой, через горы Шереф сумел рукопись сохранить, лелея мечту найти наконец пристанище, чтобы приступить к продолжению главного труда своей жизни. В Константинополе, благодаря содействию наследного принца Абдулла-Меджида[62], свободного художника и покровителя пытливых умов, Шереф получил место сторожа в Ирининском музее, и, самое главное, принц предоставил в его распоряжение средства, чтобы собрать необходимую ему для продолжения труда литературу. Музей закрывался рано, оттуда до улочки Величества было рукой подать, и у Шерефа было в распоряжении не менее четырёх-пяти часов для продолжения прерванного накануне труда.

Он достиг уже серьёзных успехов в этой работе благодаря превосходному методу. Он установил, что принц мог тем легче составить этот букет, правильней – тем легче мог заказать его, что в Персии уже существовала в те времена целая школа письменности при помощи цветов, как живых, так и ботанизированных (в каковом виде их, вероятно, и получила принцесса ввиду дальности расстояния). Письменность эта была, несомненно, идеографического характера и первоначально служила культу и особого расцвета достигла в братстве так называемых дервишей-садовников, клумбы и цветочные поля которых были не чем иным, как посаженными священными текстами. Описания некоторых из этих полей были найдены Шерефом, и оставалось только расшифровать их, подыскав соответствующие стихи из Корана, что было делом, не требовавшим ничего, кроме терпения.

Однако поскольку всякая духовная письменность отлична от светской, постольку можно было предполагать заранее, что правила, которыми руководствовались в шахских садах шахские садовники-дервиши, были иными, чем письменность дервишей-садовников. И потом, пространно объяснял Шереф Ильязду, принцип какой бы то ни было духовной письменности, духовной деятельности, словом, всего относящегося к духовному – затемнение, концы в воду, и притом в воду мутную, морочение головы, словом, желание сделать предмет возможно менее доступным черни, чтобы продолжать её обкрадывать и жиреть, ничего не делая. Следовательно, понять без ключа духовную письменность невозможно. И действительно, если бы вы только знали, какую ахинею не разводили на своих полях дервиши-цветочники! А между тем принцесса должна была понять букет (или ботанизированное собрание цветов) без труда, следовательно, письменность должна была быть общедоступной по принципу, легкоусвояемой (никакого мошенничества), то есть светской. Но что может быть безалабернее литераторов светских (впрочем, то же надо сказать и о художниках, и о музыкантах, и о строителях). Полнейший произвол, никакого канона, каждый валяет, что ему вздумается и как ему вздумается. Результат, запах, слово весьма уместное, немедленно пропадает, и не знаешь, что же этот несчастный хотел выразить, загибая такую фразу.

– Когда я пришёл к убеждению, что букет Шеро был произведением литературы светской, я потерял было надежду дожить до окончания своего труда. Пришлось начать всё сначала, во-первых, составить перечень всех цветов, произрастающих в Персии, и таких, которые могут в ней произрастать в шахском парке, как на воздухе, так и в теплицах и в холодильниках, затем собрать подробнейшие сведения о качествах каждого – цвет, запах, рисунок, поведение, вкус, особые свойства, например, ядовитость и так далее, изучить воздействие каждого на чувства созревшей и томящейся по жениху девушки – влияние цвета, возбуждающее значение красного, успокаивающее или выводящее из себя неуместной моралью белого, влияние запахов пьянящих, сладких, так называемых дурманящих или, наоборот, едких, кислых и зловонных, наконец, ассоциации по форме, в особенности изучение цветов, напоминающих губы, язык или половые органы, особая выразительность цветов, закрывающихся и открывающихся от света (надо предполагать, что если цветы были живыми, то принцесса достала их из ящика и тем самым перенесла их из темноты на свет). Вы понимаете, какая огромная это работа. И как далёк должен был быть простой язык принца от замысловатых духовных грядок, тем более что цветы гораздо больше подходят для игривых текстов, чем для текстов духовных…

Однако Шереф, превосходно владевший языками восточными, из западных не знал ни одного, кроме обязательного французского[63], а между тем знание латыни было необходимо для правильного ведения этой работы. Обязанности латиниста и должен был выполнять Ильязд. Он должен был рыться в произведениях средневековых авторов и современных ботанистов и зоологов, переводить латинские названия цветов, перечитывать первоисточники их описаний и тому подобное. Шереф каждый день приволакивал новую литературу, которая складывалась под скамейкой, а по прочтении уносилась обратно. И не мог не признать, что благодаря Ильязду работа его двинулась решительным шагом вперёд, и что он заслужил свой чай и хлеб, которые он получал за счёт Шерефа.

Но одним хлебом и чаем долго не проживёшь. Ильязд не прочь был бы получить ещё работу. Когда стало очевидно, что он на что-нибудь годен, Шоколад-ага заявил однажды, что такой человек как Ильязд будет ему крайне нужен для некоторых работ в султанской библиотеке, работ, которые начнутся только через некоторое время, но что он берёт Ильязда на службу теперь же и требует поэтому, чтобы тот уделял ему положенное время, поддерживая с ним беседу, каковая явится как бы подготовительной стадией для будущих дел латиниста. И хотя Шереф в этом увидел пустой каприз и желание отнять у него необходимого работника, однако должен был с новым положением вещей согласиться, и Ильязд после занятий с ним менял место и подсаживался к Шоколад-аге.

Разговоры Шоколад-аги были до утомительного однообразны. Нет ничего удивительного поэтому, что никто не хотел его слушать, и ему за деньги пришлось искать слушателя, да и нашёл он его в лице Ильязда (библиотечная работа была, разумеется, предлогом), а ни один из турок не пожелал выполнять за гроши подобной роли. Речь только и шла о прелестях бывшего гарема и вообще о прелестях дворцовой жизни до переворота и до войны[64]. И если бы Шоколад ограничивался бранью по адресу младотурок, с ним можно было бы спорить. Если бы он рассказывал о прелестях женских, которые он видел, о подробностях любовной жизни Абдула Гамида, об однополой любви между женщинами гарема, о чём он знал, вероятно, более чем достаточно, он бы не только заставил себя слушать, но, какое может быть сомнение, значительно увеличил бы клиентуру Чауша. Нет, когда Шоколад говорил о прелестях, он думал вовсе не о женских прелестях, а об этикете, о величественном церемониале Ворот Благоденствия, столь поколебленном и даже окончательно разрушенном новыми временами[65]. Нет, поймите как следует. Во времена Шоколада, когда он сам был одним из ближайших евнухов и шутом одной из кадин[66], которая умерла после от горя, обязанности главной казначейши исполнялись такой-то. Понимаете, каков был ритуал его выходов. Или… разговаривать с кормилицей султана нужно было не иначе как так. Надо было опускать голову и начинать со слов. Удаляться из покоев, пятясь, нужно было после беседы с такими-то женщинами, а после беседы с другими можно было просто удаляться. Положение так называемых на виду предопределялось тем-то, положение супруг так-то. Но если бы хотя одно имя, хотя бы одно слово о благоденствии, а то говорящий кодекс и только. Правда, бывали живописные подробности. Удостаиваемая султаном внимания должна была не ложиться в постель, как практикуют теперь по гнилому европейскому обычаю, а влезать под одеяло, начиная с ног постели, так как любовь начинается с подошв[67]. Но таких перлов было так мало, и Шоколад-ага, несмотря на всю весёлую внешность, излагал их таким замогильным голосом, что даже Ильязд, при всём своём любопытстве к вещам ничего не стоящим, скучал, заучивая наизусть организацию бывшего султанского гарема, который уже, по словам Шоколада, не существовал, так как теперешний султан в Долма Багче[68] – не султан, а одно недоразумение, чему самый факт присутствия Шоколада в кофейне достаточное подтверждение. Когда же Ильязд спрашивал[69] Шоколада, в какой мере это изучение кодексов султанского гарема может явиться подготовкой к будущим библиотечным работам, Шоколад раздражённо отвечал, что Ильязд всё-таки глупее, чем можно было ожидать, и не отличается ничем от всех этих болванов Чауша, Чени и Шерефа с его идиотскими букетами, так как если бы был умён, то понял, что разговоры о гареме – это так себе, предлог, всё равно, что изучать, но Шоколад проверял память Ильязда, способность его к удержанию в голове сухих положений, так как работа будущая возможна будет только в том случае, если Ильязд обнаружит способность к увлечению мёртвыми вещами.

– Ты был достаточно умён, не спросив меня ни разу о женских прелестях, так как я нарочно выбираю такой соблазнительный предмет бесед, но этого мало, и в тот день, когда ты сможешь без ошибки мне изложить все детали организации гарема, мы пойдём в библиотеку. Только берегись, если я узнаю, что ты что-нибудь из разговоров записываешь.

Хаджи-Баба был последним, заявившим о желании пользоваться услугами Ильязда. Однажды вечером, перед сном, когда Ильязд, проводив Бабу на чердак, готовился обыкновенно немедленно сойти и отправиться на продолжение своих обязательных ночных путешествий, Хаджи-Баба, усевшись на зеркало, остановил Ильязда и сказал:

– Моя работа не представляет никаких затруднений. Завтра ты отправишься на ту сторону в поганые кварталы[70], чтобы принести то, чего нельзя найти здесь и что ни один мусульманин не может принести, так как ни один порядочный мусульманин не переходит на ту сторону, и я, стараясь держаться честных правил, ни разу там не был за свою долгую жизнь, словом, будь готов отправиться завтра с утра, я тебе завтра же объясню, в чём дело, – отвернулся и принялся за свои бормотания.

Ночной пир был наиболее важной частью суточного круга Ильязда. Ибо ночь, которая никогда не была его привязанностью, а в возрасте зрелом постоянные передвижения вынудили её даже остерегаться за отвратительную способность нарушать установленные днём отношения между вещами, калечить предметы, нагружая их внутренним и лишая внешнего, и за её бесцеремонные отношения со временем, долгое делая мимолётным и незначительное ожидание невыносимым, сделал[ась] теперь его главным другом. Он выходил на Дворцовую площадь, направляясь к фонтану. Журчание вселяло в него уверенность, так как он не чувствовал себя одиноким. Он более не прозябал, заблудившийся неудачник, не коротал время за детскими играми, а жил, подобно окружавшему его зодчеству, медленно испепеляя в себе неисповедимые богатства. В тишине, ещё более густой от непрерывного журчания, он руками и дыханием гладил и согревал остуженный осенью мрамор. Отсюда, будто воздушный, шар Софии был виден весь, достаточно далёкий, чтобы мелочи могли превозмочь идею. Ни полумесяца, ни пристроек, примытых веками, формы чистые геометрии, ум ума, забава, возведённая в степень величества. Ильязд пил хрустальную влагу её объемов и, глядя на вечное юное тело, спрашивал себя, кто сказал, что мудрость стара, мудрость – вечная юность. Но по мере того как прислонившись к фонтану, он всё больше всматривался в громаду, подавленный её торжеством, небо начинало светить от приближения полумесяца, в согласие врывался разлад, наконец зажжённый полумесяцем полумесяц [Софии] возвратил Ильязда к действительности. И тогда, торопясь воспользоваться часами уходящей ночи, Ильязд начинал свой дозор, устремляясь к ристалищу.

Какой порок увлекал его, молодого человека и вышедшего из среды, где всё только и жило будущим, убивать своё мужество, распылять свою силу, жажду героизма, борьбы и подвигов созерцанием остатков прошлого и повторять себе, что даже вот это величество ни к чему не привело и всё только суета сует? Почему вместо того чтобы жить, действовать, быть с теми, кого он считал своими, он сидел между двух стульев, скрывшись, запрятавшись, схоронив себя заживо на сей улочке, пользуясь покровом ночи, бежал, фантазёр, мимо мечетей и обелисков, вдоль кипарисов, подымая то и дело руки, жестикулируя, разговаривая с призраками, которых не видел? А потом бежал по узеньким улочкам, и потом под гору к морю, где встречный морской ветер неожиданно бил его по лицу, спотыкался и падал, пока, приблизившись к Малой Софии, не оказывался у полотна железной дороги, среди пустыря, поросшего крапивой, тут садился и плакал?

Ветер, дувший с (Принцевых) островов, затихал, и предутренняя свежесть расстилалась по берегу. Бурьян становился мокрым и пахучим. Созвездия успели так сильно переместиться, что более нельзя было узнать неба. Время от времени то тот, то другой звук, не то всплеск вёсел или падающего в воду тела заглушал шуршание ночи. Начинало ломить в коленях и плече. Хотелось спать. Ильязд вставал и спешил домой.

Участок между ведомством юстиции, мечетью Ахмета и морем, который предстояло ему пересечь на обратном пути, обширная площадь, сперва пологая, а потом круто спускающаяся к морю, был самым отталкивающим пустырём в окрестностях. Опустошённый пожарами и временем, участок этот, где некогда были расположены покои византийских императоров, был в плоской своей части покрыт грудами кирпича, а откос – развалинами дворцов и служб, стены которых то тут, то там высовывались из-под земли, и так до самого моря, где на берегу, разрезанный железной дорогой, один из них ещё возносил величественные колонны и окна. Откос этот теперь служил свалочным местом окрестному населению. Полузасыпанные покои были обращены в ямы, и ветер разносил повсюду подымавшееся над развалинами зловонье[71].