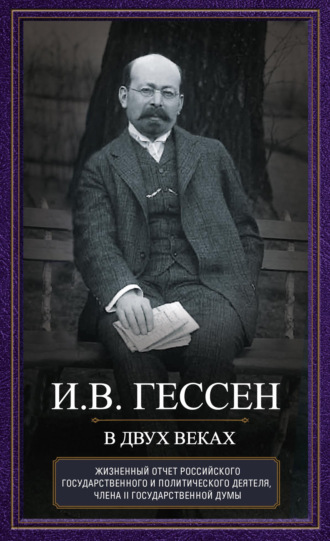

Иосиф Гессен

В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы

© «Центрполиграф», 2022

От издательства

Иосиф Владимирович Гессен в начале XX века был человеком широко известным и популярным в обществе; весьма популярна была и оппозиционная газета «Речь», рупор Конституционно-демократической партии, главным редактором которой он был. Впрочем, редактирование «Речи» было не единственным делом И. В. Гессена – юрист (судебный чиновник, сотрудник министерства юстиции, адвокат – он испытал различные виды профессиональной деятельности), издатель и редактор журнала «Право», посвященного проблемам юриспруденции, один из лидеров Конституционно-демократической партии, депутат Государственной думы… И это лишь основные вехи – Гессен был воистину энергичным человеком. И жизненные впечатления у него накопились разнообразные – он был лично знаком с министрами, политиками, знаменитыми литераторами и журналистами… Знал Льва Толстого, с которым довелось поспорить, Горького, Короленко, Аверченко… К Чуковскому, начинающему журналисту, относился покровительственно. Бенуа по-приятельски оформлял для Гессена печатные издания и готовил для «Речи» статьи об искусстве. Шаляпин развлекал гостей на званых обедах в доме Гессена. Витте, Протопопов и другие министры приглашали его для неформальных бесед.

Но был у И. В. Гессена и другой опыт – исключение из университета «за политику», аресты, ссылка на Север… Грехи бескомпромиссной молодости многому научили, с годами он стал осторожнее и старался не вступать в конфликт с законом. Но всегда оставался явным противником самодержавия.

Однако Февральская революция не порадовала Гессена, в отличие от многих его партийных товарищей. Уже в эмиграции он признался, что лицемерил, воспевая в печати «великую бескровную революцию» и наступающую «зарю новой жизни». Новая жизнь разочаровала…

«Вот и осуществилось предчувствие, что России непоправимо дорого обойдется участие в войне с заранее предрешенным, каких бы жертв она ни требовала, исходом. Положительно утверждаю, что ни одной минуты не верил, что революции удастся прекратить разруху, обуздать стихию, всеми фибрами души ощущал, что мы стоим на наклонной плоскости, на которой удержаться немыслимо, а куда соскользнем – не вижу, и сохраним ли при этом голову на плечах – не думаю», – писал Гессен в воспоминаниях.

Предчувствие его не обмануло – те, кто взял власть в стране, не могли найти общий язык даже друг с другом, разброд и шатания шли во всех властных структурах, и вскоре все было сметено событиями Октября 1917 года… После революции Гессен с семьей выехал в Финляндию, где задержался на несколько месяцев и вернулся в 1918 году уже в советскую Россию. И вскоре понял, что придется уезжать в эмиграцию. Думал на время, а оказалось, что навсегда…

За границей И. В. Гессен по-прежнему занимался журналистской работой, и выпускал главное для себя издание – «Архив русской революции», собрав мемуары и документы о революционных событиях в России. Последний 22-й том издания Гессен посвятил собственным воспоминаниям. Хотя тогда же, в 1937 году в Берлине было выпущено и книжное издание его мемуаров.

«Страстной остается только одна мечта и жгучим одно только желание – перед смертью еще раз увидеть родину и там умереть», – горько писал Гессен в этой книге…

Вступление

Несколько раз начинал я записывать свои воспоминания. Впервые лет сорок тому назад, вернувшись в 1889 году на родину после трех с половиной лет пребывания в петербургской тюрьме и ссылки на далеком Севере России. Ссылка приобрела в жизни моей огромное, скажу – решающее значение, и я почувствовал живейшую потребность в этом разобраться. Но не пришлось закончить начатое изложение, а двадцать пять лет спустя, в самом начале советского режима я очутился в крошечном финляндском городишке Сортавала и, отрезанный перерывом железнодорожного сообщения с Россией, засел за работу над воспоминаниями. Здесь я успел занести на бумагу четыре важнейших этапа жизни, в том числе вторично изобразил свое пребывание в ссылке. Вернувшись затем в Петербург, как только сообщение с Россией возобновилось, я поспешил сравнить два варианта сделанных мной записей, и оказалось, что они существенно между собой разнятся: хотя в обоих была только одна правда, но восприятие пережитого на протяжении 25 лет стало иным, сердце билось уже медленнее и слабее, это отразилось и на пере.

Впоследствии я многократно возвращался к написанному, подвергал новой обработке; как только по той или иной причине выдавался некоторый досуг, неудержимо влекло к продолжению работы, то в форме дневника, то в виде связанного изложения отдельных моментов.

Прекращение издания «Руля» и «Архива русской революции» оборвало напряженную деятельность, и вот уже четыре года, как досуга у меня более чем достаточно. Тут-то, казалось бы, и приступить к завершению работы над воспоминаниями. Но в смутной тревоге я останавливаюсь перед глубокой пропастью – перед бездной, которая разверзлась между прошлым и настоящим, между двумя столетиями, в частях которых протекала жизнь моя. Правда, духовный разрыв между поколениями не представляет для России чего-то необычайного. В одном из замечательнейших стихотворений своих Пушкин утверждает, что на любви к родному пепелищу, к отеческим гробам зиждется «по воле Бога самого само-стоянье человека, залог величия его». Но в России, которую История двигала вперед резкими толчками, не сложилось условий для выработки и упрочения традиций. На это явление впервые обратил внимание знаменитый роман Тургенева «Отцы и дети», вызвавший взрыв негодования и острую полемику. Огорченный автор утешал себя, что это не больше чем «буря в стакане воды», о которой через несколько лет никто вспоминать не будет. Так оно и случилось, но открытая Тургеневым категория «отцов и детей» не только не исчезла, но напротив, все рельефней оформлялась и становилась все более яркой чертой русской общественности. Если уже до Тургенева различали людей тридцатых, людей сороковых годов, то засим были у нас шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники и т. д., и все эти термины отнюдь не представляют собой хронологических обозначений, а содержат указание на определенное мировоззрение. Реализм, нигилизм, позитивизм, материализм, идеализм, декадентство – все это промелькнуло со времени появления упомянутого романа, в сущности, на протяжении одной человеческой жизни. Ведь и теперь еще найдутся среди нас современники Тургенева, ведь и теперь еще здравствуют люди, пережившие крепостное право, осенний расцвет самодержавия при Николае I, разложение этого режима при Николае II. И теперь столько еще есть русских людей, которые всю свою сознательную жизнь посвятили борьбе с самодержавием, жертвенно подвергаясь правительственным преследованиям, и вынуждены были покинуть родину и рассеяться в изгнании, когда наконец режим этот был свергнут. Неудивительно, что при столь быстром ходе событий отчуждение между следовавшими одно за другим поколениями все росло, а когда грянула революция, в своем стихийном порыве принципиально отрекающаяся от прошлого, это отчуждение, этот духовный разрыв должен был принять формы уродливые. В советских газетах то и дело печатаются заявления об отречении детей от отцов, и если в таком противоестественном заявлении имеется бесспорно элемент непосильного гнета политической власти, то недалеко отсюда стоит и молодое поколение эмиграции, которое в своих газетах бесцеремонно квалифицирует отцов как «гниль и рухлядь». А ведь, казалось бы, за границей России молодежь и могла бы научиться уважению к традиции, которая в Европе давно уже играет большую культурную роль. Но в том-то и горе, что русская революция, как и можно было ожидать, широко развернула свое воздействие, однако не в смысле коммунистической пропаганды. Формально Коминтерн может торжествовать победу: он возвестил, что добьется мировой революции – пролетарской, революции он и добился, но только с «другой стороны», как, впрочем, и в самой России, под грубой маской «строительства социализма в одной стране» бешеными темпами, требующими чудовищных человеческих гекатомб, насаждается неприкосновенный капитализм, о судьбах коего в России так страстно спорили в восьмидесятых годах прошлого столетия народники и марксисты.

Это влияние русской революции, все шире распространяющееся, меньше всего привлекает к себе внимание, но все чувствуют, тревожно ощущают, что, говоря словами Гамлета, подлинно распалась связь времен, и самым модным ходячим определением переживаемого времени становится выражение: «возвращение к средневековью». У меня эти трагические слова датского принца непрерывно звучат в ушах, и настойчиво в мозгу гвоздит мысль, нельзя ли чем-нибудь помочь связь времен восстановить. В 1920 году, став во главе основанного в Берлине русско-немецкого издательства, я предложил, между прочим, обратиться к наиболее выдающимся представителям науки и искусства во всем мире с просьбой изложить, как основная идея господствует в настоящее время в области их творчества. Внутренне я был убежден, что изданный сборник ответов даст возможность установить, что во всех областях доминирует одна и та же основная идея, один лейтмотив, и, во-вторых, выяснить, в какой мере эта идея была подготовлена и подсказана минувшим веком, от которого «дети» с таким презрением отрекаются. Но, одобрив всю программу, издательство именно это предложение категорически отвергло, как совершенно непрактичное. Я делал еще ряд попыток в Германии и Америке, но с тем же результатом, и неудача оставила мне одно, правда весьма слабое, утешение, что если бы десять–двенадцать лет назад собрать и опубликовать руководящие взгляды «треста мозгов», то легче было бы ориентироваться, найти ариаднину нить, по крайней мере, хоть уяснить себе – переживаем ли мы переходный период смуты, вызванной необычайными потрясениями последних десятилетий, или вступаем в новую историческую эпоху, присутствуем при муках рождения ее.

Более реальным утешением было бы возобновить работу над воспоминаниями, над составлением жизненного отчета, который мог бы дать некоторый материал для освещения второй половины проклинаемого минувшего столетия и бурного начала нынешнего. Но, как уже сказано, пугала бездна, разверзшаяся между прошлым и настоящим, удерживало горькое опасение еще сильнее обострить томительное, почти невыносимое чувство одиночества. Еще задолго до «Отцов и детей» Пушкин выражал сожаление о несчастном друге, который переживает своих сверстников и станет «средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой». А сейчас и самое слово «гость» неуместно, вместо него нужно поставить «недруг»: сидя в своей одинокой комнате и слушая доносящийся с улицы шум мимо несущейся жизни, невольно различаешь в назойливых сиренах автомобилей, в резких звонках трамваев как будто бы укоризну, упрек, угрозу, и со дна души поднимается тревожное раздражение. Мне и казалось, что если совсем уйти мыслями и помыслами в прошлое, если оживить тени, окружить себя бледными призраками невозвратных лет, то, поневоле возвращаясь от работы над воспоминаниями к действительной жизни, еще болезненнее будешь ощущать свою чуждость, просто почувствуешь себя живым трупом. Страшно одиночество не само по себе: напротив, глубокой ночью, когда огромный город наконец затихнет и кругом воцарится спокойствие, полудремотная бессонница является блаженным состоянием. Но тяжко быть бездейственным свидетелем мятущейся беспомощно жизни и лишь сторониться от случайных или умышленных толчков.

Из этих опасений и воздержания вывел меня, так сказать, «внутренний враг», те мои сверстники, которые усердно упражняются над прошлым в догадках, что было бы, если бы было не так, как было, если бы когда-то. В таком-то случае поступили не так, а иначе, как оно теперь кажется правильным. Но ведь не арифметическая задача тогда решалась. Ведь и хорошо удавшийся лабораторный опыт дает часто совсем другие результаты при повторении его в широком масштабе. Кроме видимых слагаемых, над которыми теперь охочие комментаторы оперируют при помощи угодливого «если бы», тогда были еще налицо какие-то imponderabilia[1], которые, как бациллы во время эпидемии, играют решающую роль. Теперь они улетучились и влияние их так бесследно исчезло, что даже не верится, что когда-то находился под его неотразимым обаянием. Слишком грандиозны были трагические события последних десятилетий, чтобы не слышать в них разгула стихии, и достаточно и без того развенчан человек, чтобы еще вбивать в могилу его царственной репутации осиновый кол запоздалых уверений, что судьба человечества могла бы быть иной, если бы или другое лицо, или политическая партия не сделали бы ошибки. Чаще всего, например, приходится слышать мнение, что если бы в последнюю роковую неделю июля 1914 года Распутин был не на родине в Сибири, а находился в Петербурге, то благодаря его влиянию на царя война бы не вспыхнула, а не будь войны, не было бы и революции. Само по себе и такое обидное предположение вполне отвечает вероятности, но, если бы оно осуществилось, война была бы лишь вновь отсрочена, как была уже однажды отсрочена за три года до этого, во время агадирского инцидента[2], и еще тремя годами раньше, когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Можно поэтому противопоставить означенному предположению совсем другое «если бы», а именно: если бы отсрочки не было, если бы война вспыхнула в 1909 году из-за аннексии Боснии и Герцеговины, последствия ее были бы, несомненно, менее ужасны (ибо тогда техника была менее совершенна), и, напротив, было бы, пожалуй, еще намного хуже, если бы в 1914 году была достигнута новая отсрочка на три года и сейчас нас отделяло бы от войны меньше лет. Мне думается, что, как бы ни расценивать роль личности в истории, нельзя опускаться до такого самоуничижения и, быть может, оно и объясняется безжалостным развенчанием человека. Ибо если допустить, что капризы случая, комбинации «если бы» могут неожиданно и причудливо менять величавый ход истории, то чем же можно было бы жить и во имя чего работать? Нет, какое бы из всех «если бы» ни осуществилось своевременно, оно в лучшем случае могло бы задержать, завертеть на месте или, напротив, ускорить ход событий, но отнюдь не свернуть его круто с дороги, в муках подготовленной предшествовавшими поколениями. Поэтому hic Rhodos, salta[3]. Ревнивые комбинаторы слишком легко забывают язвительно мудрые слова Мефистофеля (к которым вполне присоединяется великий писатель земли русской Л. Толстой): Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben[4].

Но были ли ошибки и можно ли было их избежать? Я искренно свидетельствую, что, хотя из чаши жизни пришлось выпить немало горя, мне нельзя жаловаться на прошлое. Напротив, я бесконечно благодарю и благословляю судьбу, которая сблизила меня с «орденом» русской интеллигенции. Такого ордена не было тогда в Европе, и больше не будет его и в России. Отличительным признаком интеллигенции было, что на первом месте стояло для нее общественное служение, подчинявшее себе все другие интересы. Это создавало особое возвышенное настроение, точно первая любовь, заставляло звучать в душе золотые струны и высоко поднимало над будничной суетой. Благословляю судьбу за то, что на долгом жизненном пути она сталкивала меня с целым рядом выдающихся представителей этой интеллигенции. Большинство уже перешло земной предел, но воспоминание о них приливает горячую волну, согревающую и возбуждающую усталое, хладное сердце.

Таковы настроения и выводы, к которым привел утомительный, долгий жизненный путь, на котором было пятьдесят лет политической и общественной деятельности. Я отнюдь, однако, не собираюсь навязывать другим свои выводы: мне лишь кажется, что для проверки их правильности мой жизненный опыт дает много интересного и ценного материала, который я и постараюсь изложить с доступной для человека правдивостью. Как колобочку в прелестной сказке удалось уйти и от зайца, и от волка, и от медведя, – так же, по моему мнению, нетрудно уйти от тенденциозности, от преувеличения и выдвигания своей личной роли и значения, которые теперь уже решительно никому не интересны. Но очень нужно опасаться, чтобы лисой, перехитрившей колобка и съевшей его, в данном случае не оказалась память. Русский крестьянин, приступая к рассказу о прошлом, непременно начнет с трогательного обращения к Богу: дай Бог не соврать! Нужна, ох как нужна помощь против памяти, потому что она-то большая мастерица превращать желательные «если бы» в отошедшую действительность. Но и ограждения правды еще недостаточно, чтобы благополучно уйти от проделок памяти, потому что еще более затейливо она умеет сортировать громадные залежи свои и вызывать на свет Божий не все, что хранит в своих необъятных закромах. Вот где подстерегает опасность, и единственной гарантией против нее может служить возраст, который и на память действует отрезвляюще, ибо, как бы живо и ярко она ни воскрешала минувшее, но когда-то оно «неслось событий полно, волнуяся как море-океан», а теперь оно безмолвно и спокойно.

Страстной остается только одна мечта и жгучим одно только желание – перед смертью еще раз увидеть родину и там умереть.

1 января 1935 – 8 января 1936Берлин–Париж

Детство

(1865–1873)

Справедливо прозванная Южной Пальмирой, родина моя Одесса пользуется, однако, весьма незавидной славой и в общественном мнении, которое, как известно, считается гласом Божиим, и в литературе – немало выкормила она писателей и публицистов, но никто, кажется, не отплатил ей благодарной памятью. Лестное прозвище, которое Одесса заслужила главным образом своим красивым расположением на высоком берегу Черного моря, и является, в сущности, источником недоброй славы ее. Благодаря положению у моря Одесса и стала важнейшим центром русской хлебной торговли с заграницей и потеряла свое лицо, привлекши двунадесят языков: были в Одессе улицы Еврейская, Греческая, Итальянская, Малая и Большая Арнаутская, Молдаванка. Хлебная торговля сопряжена была с постоянным, не поддающимся учету риском, в зависимости от колебания курса нашего бумажного рубля на заграничных рынках, от неожиданного замерзания одесской бухты и т. п., и риск создавал атмосферу спекуляции и авантюризма, окутывавшую весь город и определявшую его интересы, стремления и благополучие. Когда проведение Екатерининской железной дороги переместило центр тяжести в захудалый до того Николаев, а Виндаво-Рыбинская железная дорога, по инициативе одного из моих двоюродных братьев, отвлекала много грузов к балтийским портам, Одесса захирела. Теперь и от прежних названий ничего не осталось, и вообще мне трудно ориентироваться в лежащем передо мною новым плане города. Но в шестидесятых годах прошлого столетия, с которых начинается летопись моя, процветание Южной Пальмиры делало все новые успехи: раньше она притягивала к себе весь урожай с Приднестровья, а потом младший брат отца вовлек в ее орбиту и Днестровский район, сконструировав новый тип баржи, годный для мелководного местами Днестра, и слово «гессенка» появилось в русских энциклопедических словарях раньше, чем уже в позднейших изданиях удостоилась упоминания и сама фамилия Гессен.

Я не знаю, откуда эта фамилия появилась в Одессе. Мы генеалогией не интересовались. Очень плохо помню я деда по отцу, он умер, когда я еще не отдавал себе отчет в окружающем, а сейчас не могу отдать себе отчета, помню ли я его образ по фотографии или по непосредственному восприятию. К памяти его относились с большим уважением, и «Еврейская энциклопедия» причисляет его к купцам, известным своей общественной и торгово-промышленной деятельностью. Отец, да и все братья его и мужья сестер так или иначе тоже были прикосновенны к хлебной торговле. Отец получал на комиссию огромные партии зерна, грузившиеся скупщиками-комитентами в днепровских портах, и продавал их в Одессе заграничным экспортным фирмам.

После утреннего чая мы с братом, который на два года меня старше, но учимся мы вместе, играем в вымощенном булыжником дворе нашего дома, поливаем двор из водопроводного крана, прижав отверстие пальцем, отчего вода распыляется фонтаном, то и дело обдающим нас самих, и наблюдаем за приземистым широкоплечим кучером Иваном, который запрягает в легкую коляску обожаемого нами бойкого Красавчика – он вполне стоит своего названия: светло-кофейный в яблоках. Вот Иван уже солидно уселся на козлах и важно покрикивает на Красавчика, высекающего искры из булыжника нетерпеливой стройной ногой. А отец все не показывается, и мы начинаем волноваться: не произошло ли опять раздраженного разговора с матерью из-за просимых ею денег на домашнее хозяйство. Почему эти недоразумения так часто повторяются, почему раз навсегда не договорятся, сколько можно тратить? Этот вопрос нас очень занимает, потому что после такого разговора отец, маленький, щуплый, с чуть вьющейся рыжевато-черной бородой, появится во дворе совсем угрюмый, как бы не замечая нас, молча сядет в коляску, и наши надежды на купание в море разбиты безжалостно. А может быть, задержал его Серебряник, старый, сгорбленный молчальник, самоучка-бухгалтер, и конторщик, и корреспондент, беззаветно преданный и щепетильно честный, но частенько путающий. Или принес он из гавани, где уже ранехонько утром побывал, какие-нибудь неблагоприятные вести, которые производят еще более нежелательное действие на настроение отца. Но вот он наконец во дворе, мы стараемся придать себе равнодушный вид, но быстро подбегаем, когда он, уже занеся ногу на подножку, приглашает ехать с ним.

Дом наш стоял в конце Ришельевской улицы, а мы отправлялись на другой конец: сейчас соображаю, что и всего-то требовалось не больше пятнадцати минут пешего пути, но тогда это казалось гораздо дальше, время, очевидно, тянулось медленнее. Чем ближе к этому концу улицы, тем становится люднее, а на последнем квартале настоящая толчея. Тротуар заставлен какими-то странными, окрашенными в ярко-зеленый цвет стойками, напоминающими ученические парты – за ними восседают тепло одетые мужчины и женщины – уличные менялы, производящие простейшие банкирские операции. Между стойками снуют люди, друг с другом встречающиеся и быстро расходящиеся, чуть не сбивающие один другого с ног. Это все голытьба, состоящая при маклерских конторах: она старается добыть для своих патронов сведения об идущих и прибывших грузах, выяснить средние цены, уговорить встреченного продавца не дорожиться и затем сломя голову бежать в контору. По возвращении из ссылки мне пришлось быть на приеме у градоначальника Зеленого, прославленного щедринского помпадура. Один из просителей, еврей, горько жаловался на притеснения полиции и на грозный вопрос Зеленого: «Чем занимаешься?» – простодушно ответил: «Мы тремся около Тейтельмана», чем вызвал бешеный гнев помпадура, не оценившего, как метко проситель охарактеризовал свое безрадостное существование.

Этот отрезок улицы носит загадочное название Грецк, здесь расположена большая часть маклерских и экспортных контор. Вот один невзрачный человечек, с зонтиком в руках, даром что небо безоблачно, рывком выделяется из снующей толпы, сильно жестикулируя зонтиком, останавливает нашу коляску и, крепко ухватившись руками за крылья ее, быстро-быстро начинает заговаривать отца. Жаргон мы не совсем свободно понимаем, дома с родителями говорим только по-русски, но то, что юркий человечек с такой горячностью внушает, нам представляется просто бессвязным перечислением фамилий, отдельных слов и цифр: слышится: Анатра, Радоканаки, Юровский (это все крупные экспортные фирмы), Тейтельман, Клейн (маклеры), гирка, леи, вчера полкопейки, нет – копейка, плохой вес, пыль, шурф, проба и т. д. Минут через пять он недовольно отходит от коляски, но только что мы трогаемся, мановение другого зонтика вновь преграждает нам путь, потом отец замечает кого-то в толпе и, остановив Ивана, выходит на тротуар.

Ну, наконец раздается решительное «Трогай!», и Красавчик везет на довольно крутой спуск к гавани, скользя на отполированных ездой камнях. Иван изо всех сил натягивает вожжи (тормоза не полагалось), и лошадь так упирается, что скрипит дуга, которую теперь можно увидеть только в кинематографе на так называемых русских картинах. Отец глубоко погрузился в размышления о полученных на Грецк предложениях, и о нашем присутствии он совсем забыл. Он страшно удивился бы и не поверил, если бы ему сказать, что мы принимали живейшее участие в его разговорах, силясь сочетать бессвязные слова и уловить смысл цифр, хотя бы со стороны зависимости от них его настроения. Он убежден, что мы впитываем лишь то, что специально для нас уготовлено: начальное училище (пансион) Вербеля, дома – уроки еврейского языка, ну, там еще книги из библиотеки, наконец, допустим – игры. Но так как он интересуется только результатами учебы, четвертными отметками и переходом в следующий класс и никогда даже не заглянет в лежащие перед нами книги, так и мы должны быть глухи к тому, что хоть и слышим, но нас явно не касается. Но вот поди ж ты: только и помню, что у Вербеля мы учились, но чему, и как, и с кем – ни-ни, и от бездарного учителя еврейского языка осталось только умение с грехом пополам читать, не понимая смысла. А людской гомон на Грецк и разговоры из коляски до сих пор отчетливо звучат в ушах. А в коляске еще лежит знакомый странный предмет, заставляющий сомневаться, едем ли мы прямо в купальню Исааковича. Этот предмет, имеющий рукоятку лопаты с довольно глубоким медным корпусом на конце, и есть упоминавшийся в разговорах шурф, которым зачерпывают со дна баржи зерно, чтобы проверить добротность. Наличие шурфа свидетельствует, что придется еще ехать на волнорез, где ошвартовалась баржа. Если отец в хорошем настроении, мы просим разрешения пешком сбежать с гигантской широченной лестницы, спускающейся с бульвара у памятника строителю Одессы Ришелье в гавань, и приходим к купальне раньше, чем отец возвратился с волнореза. Купание в гавани мало привлекательно, вода грязная, плавают арбузные и дынные корки, но купальщиков много, отец обучает нас плаванию и показывает, все с тем же сумрачным видом, разные «фокусы» в воде.

Домой возвращаемся прямо к обеду. Мать, высокая, пышная, черноволосая и белотелая, очень красивая, уже сидит за столом с сестрой, очень на нее похожей, если бы не нос, унаследованный от отца. Да и душевными свойствами она двоится между веселой, беззаботной, жизнерадостной матерью и молчаливым, недоверчивым и нерешительным отцом. Эта печать двойственности лежит и на нас с братом.

Если ничего не случилось в широко разветвившейся семье отца, не получено письма из Екатеринослава от родителей матери, обед проходит в молчании: в дела свои отец никого не посвящает, политические и общественные новости интересуют его лишь с точки зрения влияния на хлебную торговлю: помню объявший наш дом ужас, когда Русско-турецкая война 1877–1878 годов заперла выход из Черного моря и внезапно приостановила хлебную торговлю. Ф. И. Родичев[5] любил рассказывать анекдот о Николае I: когда во время Крымской войны ему доложили, что население встревожено и волнуется из-за севастопольских неудач, император ударил кулаком по столу и воскликнул: «А им какое дело?» Отец, да и вся его и материнская семья считали, им действительно никакого дела нет, и были самыми непритязательными верноподданными.

Молчание вдруг прерывается громким голосом матери, заметившей, что кто-нибудь из детей уклоняется от еды и имеет недовольный вид: «Ты почему дуешься? Съешь хоть еще этот кусочек». Если уговоры не помогают, мать раздраженно замечает: «Прежде это называлось сумасшедший, а теперь, – голос звучит с иронией, – просто нервный». А мы этим способом частенько ее шантажировали, чтобы добиться исполнения какого-нибудь желания.

Из-за стола расходимся тоже молча, благодарить родителей не полагалось, это «нежности» и условности, которые вызывают насмешку, а я в особенности к ней очень чувствителен. Положительно не помню, чтобы отец или мать поцеловали нас, за исключением расставания на время; день рождения не праздновался и вообще ничем не отмечался, разве что единственный раз, при достижении мальчиком тринадцатилетнего возраста, духовного совершеннолетия, обязывающего утром молиться, надев на руку и на лоб два черных деревянных кубика со вложенными в них текстами молитв. Нежности проявлялись только тайно: притворившись во время болезни спящим, можно было, чуть приоткрыв глаза, наблюдать, как отец на цыпочках подходит и, низко склонившись над больным, долго прислушивается к дыханию.

После обеда бывал тягостный урок еврейского языка, тягостный потому, что в явный вред себе твердо держались принципа – числом поболее, ценою подешевле, и то только во второй его части. Когда позже отец принялся за перестройку дома, обошедшуюся в несколько десятков тысяч рублей, разработка плана была поручена доморощенному архитектору, и из-за экономии в 200–300 рублей обезображен был дом и уменьшена его доходность. При поступлении в гимназию старшему брату – учение давалось ему туго – пришлось взять репетитора и приглашен был сын одного из жильцов, взрослый гимназист третьего класса, которому платили 4 рубля в месяц, притом не непосредственно, а предоставляя удерживать из неаккуратно вносимой квартирной платы. Репетитор завел тетрадку, в которой выставлял брату отметки, и, к великому соблазну, я видел написанное им слово: «поведение» – у него не хватило смелости допустить, что среди трех звуков «е» ни один не пишется через «ять». Таков примерно был и учитель еврейского языка, и очарование Библии, равно, впрочем, как и древних классиков, я познал уже только в зрелом возрасте, собственными тяжелыми усилиями продираясь сквозь внушенное жалкими невеждами молодецкое отношение к величайшим творениям человеческого гения.

У сестры в это время бывал урок музыки на рояле, а позже и пения. Музыка вызывала всегда особые сладостно-волнующие ощущения; с неослабевающим наслаждением я всегда слушал и гаммы, и экзерсисы, и сольфеджио, и страстно сестре завидовал, но обучение мальчиков музыке считалось по меньшей мере неуместным: другое дело – девицы. Предлагая невесту, сваха не преминет на одном из первых мест упомянуть об умении играть на рояле, это крупный козырь, а мальчикам оно ни к чему.

После окончания урока мы все сбегаемся к матери – отца, как обычно, опять нет дома, и можно шумно выражать свое настроение – мы уверены, что у нее припрятаны какие-нибудь лакомства, в особенности тающие во рту пирожки – птифур из замечательных французских кондитерских, мать отнекивается, но на наши ласки быстро сдается, мы вместе уплетаем, и так до старости я и остался сластеной.