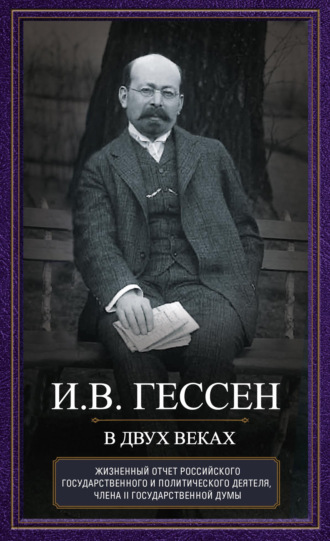

Иосиф Гессен

В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы

Университет

(1883–1885)

Хотя в то время евреи еще не подвергались никаким ограничениям при поступлении в университет, фактически они были значительно стеснены в выборе факультета. Государственная служба была для них закрыта, свободными профессиями были врачебная и адвокатская, на инженеров было еще мало спроса, а поэтому евреи и устремлялись преимущественно на медицинский и юридический факультеты. В Одессе врачами были почти исключительно евреи и двое даже щеголяли красными генеральскими отворотами пальто (один из них – Финкельштейн – во время Русско-турецкой войны вылечил главнокомандующего великого князя Николая Николаевича-старшего, другой – Розен – состоял тюремным врачом). Но меня вопрос практического устройства не только не интересовал, а даже не вставал в голове: «Юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты». К юности присоединялось унаследованное материнское легкомыслие, беззаботность, я не мог бы себе представить, что и я буду таким бородатым, морщинистым, озабоченным, как отец или дед, они были для меня не людьми другого возраста, а другими существами… При таких условиях решающую роль должна была сыграть начинавшая уже складываться мысль об общественном служении, о долге перед народом, о борьбе с «реакцией». Хорошо еще, что в это время нигилизм уже уступил свое руководящее среди молодежи место народничеству, во главе с Н. К. Михайловским, признававшим необходимость серьезной научной подготовки. Таковой тогда представлялось изучение естествознания, успехи коего сильно действовали на юношеское воображение и манили близким разрешением загадки мира. Отсюда и возникло скороспелое решение поступить на естественное отделение физико-математического факультета. Это отделение включало и кафедру анатомии, которая послужила бы, вероятно, серьезным препятствием для осуществления моего решения: в нашей семье очень жива была еврейская религиозная традиция, считавшая труп нечистью. Человек, прикоснувшийся к трупу, сам считается нечистым. Это развило не то неприязнь, не то страх перед мертвецом, и впервые мне привелось близко увидеть и поцеловать мертвеца в Берлине в 1922 году, когда был убит бессмысленно злобной рукой соратник мой В. Д. Набоков. Прикосновение губ к угрожающе холодному лбу впервые дало мне реальное ощущение смерти, непроходимой пропасти между жизнью и смертью, и лишь с этого момента, когда мне было уже под пятьдесят, я перестал смерти бояться. Не знаю, как здесь сказать – кстати или некстати, – Новороссийский[17] университет тогда еще не имел медицинского факультета, а потому и на естественном отделении анатомия не преподавалась.

Меня увлекала работа в лабораториях, вероятно, потому, что она наиболее ярко подчеркивала резкий переход от пассивного затверживания гимназического урока к самостоятельным занятиям, которые поднимали уважение к себе самому. От этих занятий осталось… да, пожалуй, ничего не осталось – помню химическую формулу воды, знаю, что такое хлорофилл, вспоминаю удовольствие лицезрения новых миров под микроскопом, но, например, менделеевская теория элементов уже давно утратила в сознании свою отчетливость. Правда, многое из тех «успехов», и притом наиболее важное, что нам тогда авторитетно внушалось, самой наукой развеяно по ветру или опрокинуто на голову. В частности, подорвано стройное здание дарвиновской теории, но именно она оставила глубокие следы в общем мировоззрении нашего поколения. Еще резче следы обозначились, когда Иеринг претворил принцип борьбы в основное начало правовой жизни и дал народничеству лозунг: «В борьбе обретешь ты право свое!» Однако. Страстное увлечение молодежи Дарвином и Иерингом, внушавшим «ставку на сильных», нисколько не мешало исповедовать и некрасовский завет: «Где горе слышится, где трудно дышится, будь первым там!» И сейчас мне думается, что причудливое скрещение противоположных лозунгов и дало толчок отчуждению любви к ближнему от любви к дальнему, отчуждению, которое среди радикальной молодежи превращало эти единокровные стремления в не помнящих родства. Отчуждение это выразилось в презрительном отношении к «малым делам»: под этим крылатым выражением и понималось проявление любви к ближнему, судьба и интересы которого должны были смиряться под грандиозной задачей общего блага.

Здесь, впрочем, я уже вступил в область общественной жизни студенчества, которая сразу стала центром притяжения всех помыслов и душевных тяготений.

О профессорах, читавших нам лекции, у меня остались смутные, ускользающие представления. После инквизиторских взглядов учителей, словно прожектором ощупывающих, все ли пуговицы мундира застегнуты, после ежедневной проверки заданных уроков профессора казались холодными, чужими, с которыми никакого контакта не чувствовалось. А переход от унылой, принудительной спаянности класса к шумной встрече с новыми юношами, к свободному выбору общения, полупризнанному самоуправлению был не менее резок, чем замена механического затверживания урока самостоятельной работой.

Я был почтен избранием в старосты курса (помнится, официально такого звания еще не существовало), и это мне очень льстило, думаю, что тогда впервые зародилось ощущение честолюбия, желание быть первым. Это стремление поддерживалось некоторыми из друзей, которые льнули ко мне, смотрели снизу вверх. Тут и стала проявляться новая черта характера: такое отношение расхолаживало, такие друзья переставали занимать. Напротив, интересовали те, кто относился равнодушно, казался независимым. Больше всего привлекал обрусевший грек Пекаторос, высокий, стройный, смуглый, всегда задумчивый юноша (впоследствии мне очень напоминал его член Второй Государственной думы, очаровательный Церетели). Мы и сдружились с ним, но лишь на почве общих интересов и взглядов, на определенной дистанции, а меня влекло сойтись с ним душевно, узнать, что он скрывает под меланхолической задумчивостью, тайна души его представлялась интересной…

Думаю, что тяготение к личностям, представлявшимся самодостаточными и независимыми, диктовалось потребностью в твердой опоре, хрупкостью собственного душевного стержня, внутренним разладом, с которыми связана была подпольная деятельность и которым в конце концов приходилось подчиниться. Поэтому, сам бессознательно ища опоры, я мало дорожил теми, кто ко мне привязывался, кто жаждал о меня опереться. Неприятно сознаваться в этом, потому что я вдруг нахожу здесь источник эгоизма, которым меня впоследствии близкие люди не раз попрекали, а я считал, что всю свою сознательную жизнь отдал другим – и ближнему. И дальнему.

Вместе с тем встает сейчас и другой вопрос, на который хотелось бы самому себе искренне ответить: что же влекло некоторых друзей ко мне, в чем усматривали они превосходство? Я был вспыльчив, резок, неустойчив в настроениях, это все минусы, но вспыльчивость обусловливала смелость и дерзость до самозабвения, даже до готовности пожертвовать жизнью (ох, как прав Достоевский, утверждая, что «жертва жизнью есть, быть может, самая легчайшая из всех жертв»!), а в жизнерадостности соперников я не знал, она била через край, и хотелось обнять весь мир. Конечно, чем шире был обхват, тем он был легковесней, менее цепок, но жизнерадостность была сопряжена с горячей искренностью и простотой, которые, смею утверждать, сохранились на всю жизнь.

Внеуниверситетским главой нашим был тогда Лев Яковлевич Штернберг – даже больше, чем главой. В некотором роде революционным гувернером. Он тоже был студентом последнего курса юридического факультета, уволенным из Петербургского университета и принятым в наш, и был старше меня. С удивлением читаю сейчас в «Еврейской энциклопедии», что он родился в 1861 году, то есть был старше меня на 4 года, – я определял разницу не меньше чем в 10 лет. Высокий, очень худой, кожа да кости, с большой черной бородой, густой шевелюрой и болезненно изможденным лицом, подергивающимся сильнейшим тиком, – говорил он с весьма заметным еврейским акцентом, но вообще говорил мало и очень веско и держал себя весьма конспиративно. Мы очень глубоко уважали и порядком побаивались его и все поручения и приказы исполняли беспрекословно. Обязанности наши сводились к пропаганде революционных идей среди студенчества, к добыванию денег, к хранению и распространению подпольной литературы, мой адрес служил для революционных явок и т. п.

Два года спустя Штернберг был арестован, больше трех лет провел в одиночном заключении и был сослан на Сахалин, в отдаленное селение. Никак нельзя было рассчитывать, чтобы этот истощенный, больной человек мог вынести столь тяжкое испытание. Уже один переезд из Одессы на Сахалин по Индийскому океану в трюме парохода, в железных клетках, должен был погубить его, а фактически он не только превозмог невозможное – единственно силой духа, – но отлично изучил местное первобытное население и вернулся с большими знаниями по антропологии и этнографии. Его работы привлекли внимание ученых, и по возвращении в свой родной Житомир он приглашен был Академией наук на службу в качестве старшего этнографа музея, предварительно, однако, выдержав еще окончательный экзамен по юридическому факультету. Из Житомира он прислал мне свою фотографию с трогательной надписью, а затем, к великой радости моей, приехал в Петербург и выглядел гораздо бодрее, оживленнее и здоровее, чем 15 лет назад. От революционной деятельности он совсем отошел, сменив ее на интересы еврейской общественности, и наши пути разделились, став параллельными.

Одно из поручений, на меня выпавших, было уже более серьезно и рискованно: нужно было доставить из Харькова в Одессу транспорт девятого выпуска журнала «Народная воля». Чтобы объяснить родителям неожиданный отъезд, пришлось пуститься на обман: я уверил, и то не отца, а мать для передачи ему, что должен проведать заболевшую приятельницу. Подобные выдумки доставались мне очень дорого, я краснел до корней волос, но в данном случае смущение не могло заронить никакого подозрения: и само по себе такое признание должно было вызвать краску на лице и немало огорчило отца опасениями о неравном браке или, еще хуже, о внебрачном сожительстве. Тем сильнее я был тронут, когда за час перед отъездом отец зашел в мою комнату и с вопросом: «А разве у тебя есть деньги?» – протянул мне несколько кредиток.

Явка в Харькове была дана к студенту последнего курса Тиличееву, уже женатому, и у него я встретил знаменитую Веру Фигнер (конечно, под псевдонимом, который я раскрыл уже много позже, и тем беспристрастнее будет мое утверждение, что она производила обаятельное впечатление изумительной цельностью своего прекрасного облика). Тиличеев, по окончании университета, поступил на службу по дворцовому ведомству и жил в одном из флигелей Аничкова дворца, куда я, переселившись в Петербург, носил ему нелегальщину, которую он принимал уже не очень охотно.

В Харькове тогда учился Сеня, и с ним я приятно проводил время, свободное от «обязанностей», но больших усилий воли требовала одна из самых священных обязанностей и на него распространить тайну истинной цели моего приезда. Сеня убедил воспользоваться пребыванием в Харькове, чтобы проконсультироваться у тогда уже на весь Юг славившегося профессора-офтальмолога Л. Л. Гиршмана, на редкость очаровательного человека. Небольшого роста, поджарый, очень подвижный, он поражал любовной внимательностью и отеческой заботливостью о посетителе, точно вы – единственный пациент и не ждут в переполненных приемных еще десятки жаждущих его помощи. Меня он успокоил насчет состояния зрения, но думаю, что и неблагоприятный диагноз не мог бы ослабить душевного умиления, которое оставалось после посещения его…

Я уезжал из Харькова вечерним поездом, конечно, в третьем классе, в переполненном вагоне. И сейчас еще отчетливо вижу небольшую плетеную корзину, в которой среди дорожного багажа хранилась драгоценная кладь – штук сто экземпляров «Народной воли». Я был очень взволнован, но отнюдь не мыслью об опасности, а предвкушением удовольствия за умело выполненное поручение и, намереваясь всю ночь бодрствовать, скоро уснул, сидя в неудобной позе, сном праведника. Это не было, однако, пренебрежением, готовностью встретить опасность, «пострадать за правду», а просто не было места для мысли, что предвкушение удовольствия, доводившее меня иногда до состояния опьянения, может разрешиться арестантской камерой. Но хотя груз доставлен был благополучно, предвкушение снова оказалось ярче действительности: суровый гувернер ограничился только улыбкой, сопровождаемой усиленным тиком лица.

Очень крупным событием, ярко отпечатавшимся в памяти, было закрытие правительством «Отечественных записок» в марте 1884 года. Подробно мотивированное указаниями на связь журнала с народовольческим движением, запрещение произвело в университете сенсационное впечатление, и студенчество глухо волновалось. Постановлено было, если память не изменяет, послать адрес Щедрину, но отсутствие «Отечественных записок» оставалось весьма ощутимым.

Среди подпольного угара меня захватило новое увлечение, которое, думается, могло оказать решительное влияние на всю будущность, если бы не было насильственно прервано. Еврейское благотворительное общество предложило мне преподавание в старшем классе бесплатной школы. К этой деятельности я был не больше подготовлен, чем мои гимназические учителя, оставившие такую печальную память. Но отличие было в том, что я отнесся к поставленной задаче со жгучим интересом, искренней любовью и пытливой вдумчивостью. Мне уже приходилось давать частные уроки. Но теперь передо мной было около 30 мальчишек, обстреливавших со всех сторон своими веселыми глазками. Закрытые двери класса как бы отрезали нас от всякого постороннего вмешательства, дети были в полном моем ведении, это вызывало какое-то сердечное умиление, с языка готовы были сорваться слова: «Не волнуйтесь! Я передам вам все, что сам имею». Занятия в школе доставляли такую чистую, светлую радость, какой больше никогда уже не приходилось испытывать. Бесспорно, впоследствии были радости и более бурные и глубокие, но к ним уже всегда примешивался чуждый элемент честолюбия, тщеславия, признания, одобрения, торжества над противником, здесь же радость была тихой, именно светлой, без всякой посторонней примеси. Не потому ли, что в передаче своего умственного капитала «племени младому, незнакомому», в формировании духовной личности воспитанника по своему образу и подобию ощущается таинственный зов бессмертия. Уроки проходили живо, детвора проявляла большую активность и интерес, и мне все чаще стала приходить в голову мысль, что здесь и есть мое призвание, но грубая случайность оборвала мои педагогические потуги.

Лето этого года оказалось чревато и крупным домашним событием. Началось оно тревожным ожиданием больших выгод от значительного расширения хлебных операций, а разрешилось крахом, от которого отец так уже и не оправился. Так как он совсем не посвящал нас в дела свои, то и сейчас я точно не знаю причины краха, но, по-видимому, была тут и собственная неприспособленность. «Ропит» (Русское общество пароходства и торговли), во главе которого стоял тогда Чихачев, впоследствии морской министр, предоставил отцу крупный кредит для выдачи ссуд под закупаемый на Днепре хлеб. Это и дало толчок значительному развитию хлебных операций, но по скупости торговый аппарат не был приспособлен к такому расширению. Серебряник не мог справиться со своими разнообразными обязанностями, и вызванная этим путаница усложнилась неурожаем, повлекшим за собой несостоятельность многих поставщиков хлеба. Так и врезался в память угнетенный вид отца, когда я встретил его на пароходной пристани по возвращении из поездки по Днепру… В доме нашем стало совсем мрачно, но обстановка жизни еще не менялась: крутые, отчетливые решения были не в характере обоих родителей при всей разнице их душевного уклада.

Тем временем, несмотря на все увлечения, я вполне успешно сдал испытания с первого курса на второй, но в начале нового семестра мы с Грицером решили (подсознательно, быть может, влиял в этом отношении и отцовский крах), что события развиваются слишком быстро, чтобы можно было тратить время на получение солидного образования, а нужно как можно скорей добиться общественного положения, которое даст возможность шире развить подпольную деятельность. Наша оценка политической обстановки была более чем наивна. В 1885 году вышел последний (11-й) номер «Народной воли». Как раз наступала пора гнетущего затишья после убийства Александра II[18], поставившего кульминационную точку в бурной истории «Народной воли». Мы, несомненно, вступали в полосу ее неуклонного упадка, сопровождавшегося моральным разложением, гибельным влиянием лозунга – цель оправдывает средства. Лозунг этот все шире стал применяться и в личной жизни. На поверхность всплывали охвостья героического движения, расплодилось предательство, а общественное сочувствие остыло, средства перестали притекать… Но тогда мы, зеленые юнцы, не могли отдать себе отчета в совершившемся уже переломе, беззаботно смотрели в будущее и вдвоем решили бросить естествознание и перейти на юридический факультет, намереваясь кончить его ускоренным темпом в три года.

Юридический факультет был тогда совсем захудалый, не было ни одного сколько-нибудь выдающегося профессора. Настоящим ученым был лишь историк русского права Леонтович, наводивший, однако, лекциями своими неотразимую скуку. Большой популярностью пользовался профессор философии Н. Я. Грот, красивый брюнет, с пленительным одухотворенным лицом и горящими глазами. После одной его лекции, которая убежденно защищала теорию свободы воли, я написал ему взволнованное письмо, в котором изложил мучившее меня втайне сомнение, втайне потому, что революционеру не полагалось такими вопросами интересоваться. Грот пригласил к себе и очень приветливо встретил, но вместо того, чтобы указать путь, наставить, как следует подойти к работе над разрешением этого вопроса, стал горячо спорить со мною, как с равным, и двухчасовая беседа лишь сильнее растравила душевную рану. А затем наступило событие, которое совсем не входило в мои расчеты.

Не помню точно, в каком месяце 1885 года оно произошло, но разразилось совершенно неожиданно. Проходя однажды после лекции через сборный зал, я наткнулся на шумное сборище студентов, которое вот-вот перейдет в рукопашную. Стыдно и досадно, что никак не могу вспомнить, из-за чего произошла ссора. Ясно вижу в центре сборища ненавистного, с налитым кровью лицом, страстно жестикулирующего Петриковца, моего постоянного противника на студенческих собраниях, от которого студенты сторонились, как от лица, близкого к начальству. Вижу старенького, сгорбленного педеля[19], в золотых очках со злобными, шныряющими по лицам студентов маленькими глазками, с которым я столкнулся в дверях… Но память упорно отказывается сказать, что, собственно, произошло. Пусть память вправе мстить за легкомысленное отношение к щедрым и незаслуженным дарам судьбы, возбуждавшим лишь все более неутолимую жажду жизни. Но в юности я полностью отдавался переживаемой минуте, меньше всего думал о будущем и тщетно искал объяснения, почему же столько незначащих мелочей из юношеской жизни так ярко сохраняется в памяти, а вот это событие, сыгравшее столь важную роль, бесформенно расплылось. Но совершенно определенно утверждаю, что решительно никакого участия в столкновении не принял, не произнес ни слова, хотя требовалось немало силы воли, чтобы молча пройти мимо. Я должен был так поступить, потому что «революционерам» строжайше запрещено было вмешиваться в студенческие стычки, мы должны были стоять выше «малых дел». Я задержался в зале, пожалуй, не больше одной-двух минут и вместе с моим спутником, очень милым, добродушным болгарином Ивановым, направился к входным дверям, у которых мы и встретили педеля, впившегося в нас своими сверлящими глазами.

Велико же было удивление, когда дня через два получена была повестка из университета с приглашением явиться в заседание правления, но все же, сознавая свою полную непричастность, я еще не придавал делу никакого значения.

Заседание состоялось вечером под председательством ректора, известного профессора математики Ярошенко, у которого на лице играли чахоточные пятна. С явным раздражением он задавал вопросы, на которые я отвечал спокойно и уверенно, а через день получил извещение о моем увольнении из университета, причем один из судей, декан юридического факультета, профессор Богдановский, старый знакомый отца, рассказал, что, когда я выходил из заседания, Ярошенко заметил: «Вот один из способных евреев, который всем руководит, а потом разыгрывает святую невинность». (Десять лет спустя Ярошенко сам оказался «жертвой режима» – был выслан из Одессы на основании положения об усиленной охране.)

Уволен был также и Иванов, горячо отстаивавший на суде мою непричастность, и его увольнение потом оказалось для меня весьма благодетельным. А пока несправедливость была еще значительно отягчена суровым недовольством Штернберга, хотя он и не сомневался, конечно, в моих уверениях, что я влетел как кур во щи. Сам же я не сомневался, что попаду в другой университет, и втайне даже радовался новым перспективам. Я решил попытать счастья в Петербурге, хотя отцу это было очень не по душе – он словно предчувствовал неизбежный конец, но все же снабдил меня кучей рекомендательных писем. Помню, был я у Чихачева, тогда уже начальника Главного морского штаба, у бывшего одесского городского головы Новосельского, у редактора «Еврейской газеты» Цедербаума, приятеля графа Делянова, и у самого, впадавшего уже в детство, графа Делянова на приеме, и везде меня поражала холодная, застегнутая любезность, огражденная от просителя строго определенной дистанцией.

Но сам Петербург очаровал меня, я сразу и навсегда в него влюбился, как в неприступную красавицу. Был конец марта, когда солнце заливало город яркими лучами, как бы для того, чтобы резче выделить величавую, строгую красоту его. Больше всего меня пленяло, что он так выгодно отличался от меркантильной Одессы, что здесь был совсем иной воздух. А кроме того, многое, самое прекрасное, оказалось не только давно знакомым, но и близким, родным, и не верилось, что воочию все это увидел. Вот Адмиралтейская игла, вот «Петру I Екатерина II»[20], Сенатская площадь, Летний сад – все будило в душе тот или иной волнующий отзвук. Иван Карамазов собирался за границу, чтобы плакать над камнями, под которым лежат самые дорогие покойники. Но здесь для меня было не кладбище, а фундамент новой прекрасной жизни, и, ступая по Невскому, я чувствовал себя окрыленным и совершенно игнорировал, что, как студент-еврей, не имею даже права жить в Петербурге вне черты оседлости, и так и прожил около двух месяцев.

Обивание высокопоставленных порогов оказалось безрезультатным, холодной любезности было недостаточно, чтобы восстановить грубую несправедливость. В приеме мне было отказано. Но что было вовсе не в моей натуре, на этот раз я заупрямился, осенью вновь приехал в Петербург вместе с Ивановым и отправился на прием к ректору, профессору полицейского права И. Е. Андреевскому. Я вошел первым и, увидев весьма доброе, симпатичное лицо, услышав мягкий голос еще молодого профессора, проникся к нему полным доверием и искренне рассказал об учиненной надо мной несправедливости. Он слушал очень внимательно, и казалось (в чем я и не ошибся), что он мне сочувствует. Он меня ободрил, но сказал, что должен еще раз послать в Одессу запрос обо мне. Я не стал ожидать приема Иванова, ибо было ясно, что и он получит тот же ответ, а меня ждала кузина, слушательница высших курсов, чтобы отправиться на поклонение в Новую Деревню, где на даче жила маленькая радушная старушка, мать повешенного народовольца Квятковского, с дочерью-курсисткой, весьма некрасивой, но привлекательной.

А дома меня ждал сюрприз. Я застал моего милого Иванова, который сначала пожурил меня, что я поступил не по-товарищески, не подождав его, а затем сообщил, что, когда он по требованию ректора вновь рассказал, как все происходило, и рассказ очевидно полностью совпал с известной уже Андреевскому моей версией, ректор смущенно спросил: «А вы разве еврей?» – «Нет, я православный, болгарин». Еще больше запинаясь, ректор спросил: «А ваш папаша тоже православный?», на что не менее изумленный Иванов спросил: «А как же иначе?» – «Отлично, вы будете приняты, но формально требуется отзыв из Одессы». Тогда Иванов спросил: «А как же мой товарищ Гессен?» – «А, хорошо, что вы о нем спросили. Ему скажите, что он уже принят».

Вот эта курьезная подробность несколько заполняет досадный пробел памяти и позволяет утверждать, что выходка Петриковца была антисемитская и что в первом отзыве университета дело было представлено как обида русских евреями, каковую версию беспощадно разбил «папаша» Иванова.

Итак, я своего добился – уволенный из захудалого провинциального университета, был принят в столичный, казалось бы, наиболее оберегаемый от «вредных элементов». Таков был парадокс самодержавного режима. Для меня было прежде всего важно, что мне не нужно изощряться в придумывании способов отстоять свое жительство в Петербурге, теперь я был полноправный гражданин и не представлял себе, что можно расстаться с Петербургом и жить где-либо вне его.

Принят я был на первый курс, на котором читали лекции – по истории римского права бесцветный Ефимов; о профессоре политической экономии Вредене сложилась поговорка, что «Вреден не столько вреден, сколько бесполезен»; серьезными учеными и отличными преподавателями были Коркунов, читавший энциклопедию права, Янсон, преподававший соблазнявшую меня статистику, к которой я чувствовал настоящее «влеченье, род недуга», и в особенности величественный Сергеевич, его интересные и содержательные лекции я по возможности аккуратно посещал и даже прочел в его семинаре реферат.

Но мне давно уже не терпится перейти к важнейшему, чем одарил меня тогда Петербург, и отдаться одному из самых отрадных и самому трагическому воспоминанию. При нашем расставании в Одессе Штернберг снабдил меня письмом к своему старому приятелю и революционному соратнику Альберту Львовичу Гаусману, меня, так сказать, препоручил ему. Гаусман жил летом на даче в Териоках[21], где я его впервые и посетил. Был пасмурный, ветреный день, после Черного моря териокская лужа производила отвратительное впечатление… Мы гуляли по пляжу, разговор шел о подпольной деятельности, о видах на будущее, и я, вероятно, был больше занят собой, чем своим собеседником, которому мне хотелось внушить выгодное о себе представление. Разговор вязался тягуче, и первое впечатление было, что в Петербурге, кроме холодной любезности вообще ничего встретить нельзя. Даже и внешность Гаусмана я оценил только при втором свидании, которое состоялось уже в его городской, столь памятной мне, скромной квартире на Невском проспекте за Николаевским вокзалом. Гаусман был сверстником Штернберга, но выглядел моложавее. Высокий, стройный, со смуглым матовым лицом и небольшой черной бородой, с живыми добрыми глазами. Гаусман познакомил меня со своей женой, очень некрасивой, но милой, простой и, как впоследствии оказалось, бесконечно доброй женщиной с грустными еврейскими глазами, так подходившими к ее библейскому имени Ревекка. Согретый ее душевной теплотой, я сбросил стеснительный революционный мундир, почувствовал себя весьма уютно и загорелся дружеским доверием к ним обоим, так что, когда Гаусман неожиданно предложил поселиться у них, я с радостью принял это предложение, и сразу между нами установились дружеские отношения, которые с каждым днем все более крепли. Ценнейшим дополнением незабвенной обстановки была их дочь Надя, хорошенькая, в отца, девочка лет шести, впечатлительная, делившая привязанности между отцом и мной. Больше всего она любила слушать, сидя на коленях и в упор смотря на меня расширенными бархатно-черными глазами, чтение рассказов из первых четырех «книжек для чтения» Льва Толстого. Впервые тогда я оценил гениальное проникновение великого писателя в детскую душу и изумительно благотворное влияние на ее формирование. Эти книжки можно бы назвать на современном наречии настоящим душевным витамином.

Скажу прямо, что в такой приятной, ни одним диссонансом не нарушаемой и духовно возвышенной домашней обстановке мне уже больше не приходилось жить. В отличие от Штернберга Гаусман не держался гувернером, а был старшим товарищем, старшим братом и отнюдь не имел вида конспиратора, хотя умел отлично конспирировать и, судя по некоторым признакам и дальнейшей печальной судьбе его, занимал в революционной среде видное положение. Наше общение выходило далеко за пределы подпольной деятельности. В то время под воздействием все укреплявшейся реакции, захватывающей и общественные настроения, стало развиваться среди молодежи taedium vitae[22], против чего выступил с сердечно написанной книгой К. Кавелин. С другой стороны, разложение «Народной воли» обострило опасность лозунга – цель оправдывает средства, и под этим влиянием мне, вероятно, меня стали волновать вопросы морали.

Со всеми своими сомнениями я обращался к Альберту Львовичу, на эти темы мы много беседовали, и моему лоскутному образованию Гаусман противопоставлял широкую, разностороннюю начитанность, глубокий ум и, может быть, для меня самое важное – любящее сердце. В нем я впервые нашел моральную опору, как бы защиту от самого себя. А подпольная деятельность шла своим чередом, это был, так сказать, общий множитель, который стоял за скобками. Отпала обязанность добывать деньги, просто потому, что в Петербурге у меня не было никаких «буржуазных связей». Отпало и кружковое самообразование – мы уже вышли из этого возраста. Прибавилось зато печатание и гектографирование воззваний и брошюр. Я лично, впрочем, был от этого освобожден, но зато работал по составлению их. Конфузно теперь вспоминать, но на меня было возложено написать возражение на вышедшую тогда за границей брошюру Плеханова «Наши разногласия», представлявшую едва ли не первое оформленное выступление русских социал-демократов против народников. Эта брошюра, появившаяся в 1885 году, и является моим литературным дебютом. Таким образом, пятидесятилетие литературной деятельности совпадает с моим семидесятилетием. Помню лишь, что это был лихой кавалерийский наскок на Плеханова, и ясно вижу фиолетовую краску гектографа на обложке, на которой горделиво значилось: «Издание группы молодежи партии „Народная воля“».