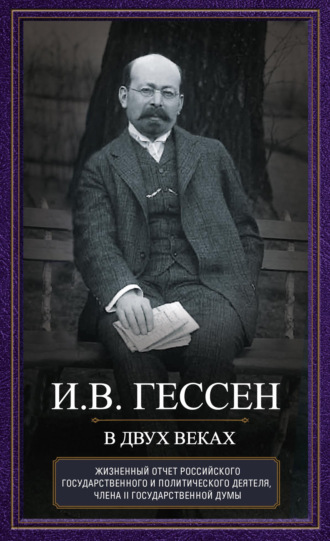

Иосиф Гессен

В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы

Так мы и жили, безоблачно и беззаботно. Впервые я заметил за собой «гороховое пальто», как окрестили шпиков, в ноябре, возвращаясь домой с собрания, но не придал этому серьезного значения. На рождественские каникулы я собирался по настойчивой просьбе родителей в Одессу, получил деньги на дорогу, как вдруг, чуть ли не накануне отъезда, пришло письмо из Дерпта. Содержание было самым безобидным, но это-то и указывало, что искать нужно между строк то, что там написано химическими чернилами. Проявив чернила, я прочел: «Ни вы, ни Альберт Львович ни в коем случае не уезжайте на Рождество из Петербурга. Скоро приеду с грузом. Анатолий». Коротко и ясно! Я почувствовал себя очень неловко перед родителями… Но ослушаться приказа – даже и мысль об этом не могла возникнуть! А в ночь с 26 на 27 декабря около трех утра явились «гости», обманув вышедшую на звонок прислугу уверением, что звонит рассыльный с телеграммой. В мою небольшую комнату вошли трое полицейских, остальные сгрудились в прихожей. Молнией промелькнуло воспоминание о «гороховом пальто», задним числом пояснившее, что этого надо было ожидать, и я так и не успел удивиться и взволноваться. Пристав предъявил ордер на обыск и арест и просил постучать в спальню Гаусмана, чтобы он с женой оделся. Я оделся уже с помощью пристава, который подавал мне части туалета, предварительно тщательно осмотренные им. На вопрос, разве и Гаусмана приказано арестовать, пристав ответил: «Нет! Только обыскать». Я искренне обрадовался, потому что считал, что у Гаусмана ничего нелегального нет, но впоследствии выяснилось, что любезность пристава, не решавшегося войти в супружескую спальню, дала ему возможность сжечь два компрометирующих документа. Но выяснилось впоследствии и другое – что радоваться было более чем преждевременно, напротив, следовало встревожиться именно тем, что Гаусмана, которому уже приходилось иметь дело с жандармами и у которых он был на примете, оставляют на свободе, а меня, у которого молоко на губах не обсохло, приказано арестовать независимо от результатов обыска. Уже одно это было по отношению к Альберту Львовичу угрожающе загадочным, и так оно и разрешилось. Радоваться же аресту должен был я – он был загадочным даром судьбы, точно какая-то заботливая, любящая рука вырвала меня из готовящейся уже захлопнуться ловушки. Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь!

Я горячо распрощался со своими дорогими друзьями, увы, не подозревая, что с Альбертом Львовичем прощаюсь навсегда – и было уже солнечное прекрасное зимнее утро, когда мы с приставом уселись на извозчичьи дрожки, чтобы отправиться на Шпалерную, в Дом предварительного заключения…

Тюрьма и ссылка

(1886–1888)

Дом предварительного заключения, куда доставил меня судебный пристав, примыкал со Шпалерной улицы к сожженному в первые дни революции зданию Судебных установлений со знаменитой на нем надписью: «Правда и милость да царствуют в судах». Дом предназначался для подследственных арестантов, но по мере надобности часть верхних этажей отводилась для «политических». В то время тюрьма эта считалась образцовой, и действительно, одиночные камеры были чистыми, сухими, теплыми, в небольшое окно, расположенное выше человеческого роста, проникало достаточно света, обращение тюремщиков было безукоризненным, пища, правда, была совсем неважная, но за свой счет можно было получать обеды из тюремного ресторана, два раза в неделю допускались передачи любых пищевых продуктов от родственников и друзей, а также и книг. Передача ожидалась с величайшим нетерпением, потому что, после придирчивого осмотра, заключенный сам начинал тщательно ее изучать и частенько находил весточку с воли, умело скрытую от взоров начальства. Тюрьма имела и свою недурную библиотеку, а так как разрешались и письменные принадлежности, то, сидя на откидывающейся от стены железной доске, за такой же побольше, которая служила столом, можно было и писать. Немало литературных произведений, появлявшихся тогда в журналах, было так и написано.

Жизнь в тюрьме начиналась около шести часов утра. Пробуждение вызывалось появлением в камере подследственного арестанта, очищавшего парашу, а потому было всегда очень неприятно. Вслед за тем слышны были выкрики в коридоре: «Кипяток, кипяток!», в дверях камеры отваливалось крошечное оконце, сквозь которое заключенный передавал свой чайник или казенную кружку, но чай нужно было иметь свой. Через час новые громкие возгласы: «Письма, прошения!» На звонок заключенного вновь откидывалось окошечко, и в щель подносимого тюремщиком ящика можно было опустить письмо или прошение, конечно, в незапечатанном виде. Около полудня разносился по камерам обед, еще через два-три часа прогулка, для которой во дворе отведен был большой круг, обнесенный высоким деревянным забором и разделенный такими же перегородками на пятнадцать сегментов; в каждый сегмент, длиной 8–10 метров, впускался один заключенный, а в центре круга возвышался сторожевой пост, на котором поворачивался во все стороны тюремный надзиратель, следивший за поведением гуляющих. Если встать на парашу, положив предварительно несколько книг на нее, то с грехом пополам можно было дотянуться до окна и, держась за его решетку, увидеть тюремный двор и гуляющих в сегментах. Было очень интересно наблюдать на ними: иные быстро шагали взад и вперед, другие рассыпали хлебные крошки, на которые слетались голуби, третьи спешили проделать гимнастику, а некоторые производили тяжелое впечатление опущенным в землю взглядом и полным безучастием ко всему окружающему.

Около четырех часов вновь подавался кипяток, потом ужин, и в девять часов гасилось газовое освещение, двери запирались на второй замок, но разрешалось иметь свечи и при их освещении работать хотя бы и всю ночь. От времени до времени заключенных водили в тюремную баню, тоже совсем опрятную, а в воскресенье и по праздникам желающие могли присутствовать в тюремной церкви… Раз, а то и два в неделю заключенному давались свидания с родными, и это, конечно, было самым желанным моментом в тюремном быту, хотя обстановка была угнетающая: заключенного вводили в клетушку, перед собой на расстоянии метра он сквозь другую решетку не без труда различал знакомое лицо посетителя и напряженно должен был вслушиваться в его слова, ибо клетушек было много, одновременно все были заняты и стоял оглушительный, раздражающий гомон, от которого после свидания наступала сильная нервная усталость.

Впервые я очутился в одиночестве, и мне, привыкшему и избалованному постоянным общением с людьми, оно давалось нелегко. Но, в сущности, настроение не изменилось: если выдавался яркий солнечный день и в открытое окно доносились с Литейного звуки конки, врожденное легкомыслие помогало бодрости взыграть, и стены камеры широко раздавались, а то и вовсе ускользали из глаз. Днем я много читал (помню перечитывание «Преступления и наказания» – в тюремной библиотеке, по-моему, Достоевскому не должно быть места), вслух декламировал Некрасова и иногда входил в такой раж, что в дверном окошечке вдруг появлялось усатое лицо надзирателя и раздавалась сердитая угроза перевести в карцер.

Но первым делом, только что оглянувшись, я вспомнил, что можно разговаривать с соседями постукиванием в стенку. Опять же по легкомыслию, своевременно не позаботился ознакомиться с тюремной азбукой и теперь тщетно пытался установить сношения с соседями. И вот однажды на прогулке я вдруг увидел на снегу небольшую блестящую трубочку, а потом и другую такую же и, когда надзиратель отвернулся, быстро поднял их и спрятал в карман. Вернувшись в камеру, с трепетом развернул свинцовые бумажки от конфет и внутри нашел две записки, на которых была написана тюремная азбука: тридцать букв по пяти в горизонтальном ряду разделялись шестью вертикальными рядами, и каждая буква определялась числом звуков соответственно занимаемому ей месту в горизонтальном и вертикальном ряду (например, е – один удар, чуть заметный перерыв и пять ударов). Уже через неделю я так наловчился, что бегло мог вести разговор. Но беда, что уголовные арестанты также вели разговоры по трубам центрального отопления, и приходилось быть невольным слушателем отвратительных, циничных бесед, и эти разговоры, от которых нельзя было укрыться, положительно отравляли существование.

Мой сосед задал мне тяжелую загадку. Он сидел несколько лет и даже был осужден уже на каторжные работы по обвинению в соучастии в убийстве с корыстной целью богатой старухи в Новгороде. Но так как на суде выяснились данные, указывающие на политический характер преступления, совершенного в интересах партийной кассы, то его продолжали держать как политического в целях раскрытия революционного сообщества. Мне впервые пришлось столкнуться с таким страшным, конкретным применением принципа «цель оправдывает средства», и это знакомство совершенно ошеломило. Я старался найти оправдание в утилитарной морали, которая, однако, давала больше удовлетворения рассудку, чем совести, и смутно уже тогда, в тюрьме я ощущал, что почва подо мной колеблется.

Смущение значительно усилилось, когда однажды на свидании вместе с кузиной, аккуратно меня посещавшей, появился и отец, поспешивший в Петербург на выручку. Не сомневаюсь, что ему было бы легче видеть меня в гробу (вернее сказать – мертвым, потому что видеть мертвого в гробу евреям не полагается), чем за решеткой. Об этом свидетельствовал его растерзанный вид, воспаленные глаза, всклокоченные волосы, он с трудом выдавливал из себя слова, явно опасаясь, что брызнут слезы. За отца говорила кузина, уверяя, что уже удалось найти протекцию, которая вызволит меня, но ее угнетенное настроение более красноречиво говорило об отражавшемся на ней душевном состоянии отца. Я вернулся в камеру совсем разбитый, охваченный тупой тоской, не хватало мужества принять на себя ответственность за нанесенный тяжкий удар, тем более что теперь разорение принимало уже угрожающий характер, и многочисленная семья возлагала все надежды на меня, как на будущую опору. Тревожно спрашивал я себя, нет ли эгоизма в моем увлечении идеей спасения России, которая обойдется без меня, и не благороднее ли принести себя в жертву интересам семьи, которой грозит нищета и распад. Но я чувствовал, что такая жертва будет напрасной. И мысленно начинал горячо и любовно убеждать отца, что не должен сходить с избранного пути, что «долг другой – и выше и святей – меня зовет», а потом опоминался, что отец и слушать не станет, а сразу скорбно скажет: поступай как знаешь! Это-то и было самое невыносимое. Встреть я сопротивление, нужно бы выдержать бой, я не задумался бы ринуться. Но непротивление, беспомощность, покорное принятие нанесенного удара звучало в душе громким упреком и бесплодно мучило совесть.

Еще до приезда отца, по совету соседа, я после двухнедельного заточения обратился с прошением выяснить, за что меня арестовали и держат, мешая университетским занятиям. Быстрым результатом был вызов на допрос в Охранное отделение, куда два жандарма доставили меня в закрытой карете со спущенными занавесками. Молодой, франтоватый жандармский офицер, узнав на допросе фамилию деда в Екатеринославе, всплеснул руками и горячо стал говорить, что он там служил, знает, какая это почтенная семья, и потому не сомневается, что я по недоразумению оказался среди «этих негодяев», и, если откровенно расскажу, от кого получил вот эту дрянь, меня освободят. При этом он презрительно отшвырнул лежавшую перед ним, столь хорошо знакомую мне брошюру, моего литературного первенца, – это был первый укол моему авторскому самолюбию.

Стараясь сделать ответ как можно более конкретным, я сказал, что за два дня до ареста в таком-то часу занял место в такой-то аудитории и сбегал в буфет, а когда вернулся, нашел среди оставленных мною книг эту брошюру. Но ведь в приказе значилось, что меня должно арестовать независимо от результата обыска: в чем же меня обвиняют? Тон офицера сразу резко изменился, вопрос мой был оставлен без всякого ответа, и ледяным тоном он предложил записать показание, после чего я водворен был обратно в тюрьму. Я считал, что, если никакого обвинения не предъявлено, дело кончится не хуже, чем высылкой из столицы, и мой опытный сосед авторитетно подтвердил правильность моего расчета. Поэтому, когда после упомянутого посещения отца на следующее свидание кузина пришла одна, торопливо сообщила, что отец занят хлопотами и совсем оправился, так как ему положительно обещали на днях освободить меня, и как мы тогда кутнем – я лишь укрепился в своем расчете и не мог уже преодолеть предвкушение, как я выйду за ворота тюрьмы, как трогательна будет встреча с отцом, как крепко стисну в объятиях обожаемого Альберта Львовича.

Среди таких заманчивых мечтаний вновь наступил день свиданий, и, когда меня вызвали, я спускался по бесконечным лестницам с пятого этажа в сладкой уверенности, что узнаю от отца день освобождения. Но его опять не было, а кузина была так бледна и растерянна, так упорно избегала моего взгляда, что, подозревая какое-то несчастье с отцом (он и права жительства в столице не имел), я во весь голос крикнул: «Что случилось?» И еле слышный ответ был еще заглушен окриком надзирателя. Кузина как-то виновато сообщила, что я приговорен к ссылке в Вологодскую губернию, но она не знает точно, на три или, кажется, на два года. Это было так неожиданно, что на меня нашел столбняк. Три, как и два, года одинаково казались мне вечностью, ощущение было таково, что жизнь кончена, и я онемел. Не то чтобы язык отказывался повиноваться, а сказать было нечего. Кузина стала описывать безмерное отчаяние отца, это заставило меня несколько опомниться, и мы стали обсуждать, прийти ли ему на свидание проститься со мной. Но в эту минуту меня увели в камеру. Отец так и уехал, не простившись, но прислал очень ласковое письмо, а этот день, эта неожиданность оставила впечатление на всю жизнь. Навсегда осталась смутная тревога, что неожиданность подкарауливает.

И впоследствии, как бы правильно ни было рассчитано то или другое начинание, как бы ни были бесспорны планы его осуществления, я не верил, пока реализация не наступала. Может быть, правильнее сказать – я не позволял себе верить, чтобы не испытать вновь такого шока, а так как всю жизнь я стремился к новым начинаниям, то недоверие или неверие стало яркой чертой характера, отравило немало минут и парализовало настойчивость в достижении цели.

Я еще недели две провел в камере, возмущаясь строгостью приговора, поскольку никакого обвинения не было предъявлено. Никаких планов строить я не мог, потому что не имел ни малейшего представления, в каких условиях окажусь, к чему придется приспосабливаться и как существовать, чем дышать. А о том, что ссылка может иметь благотворное действие, что она может стать пусть суровой, но настоящей школой жизни, о которой пока было самое фальшивое представление, – это, конечно, и в голову не приходило. А если бы кто вздумал меня так утешить, я счел бы, что он надо мной издевается.

В конце февраля двери камеры открылись, и приказано было собираться с вещами. Опять карета со спущенными занавесками, но теперь я различаю, что два рослых жандарма везут меня на Николаевский вокзал. В почтовом поезде нам отвели крайнее отделение третьего класса, и пассажиры переполненного вагона тщетно пытались к нам проникнуть, настойчиво стучали в дверь, дергали за ручку, ища свободных мест. Наконец в стекло, вставленное в перегородку над дверью, один из наиболее ретивых пассажиров заглянул и громко ахнул от изумления, увидев, что в отделении, рассчитанном на добрый десяток человек, удобно разместились два жандарма с юношей, у которого и молоко еще на губах не обсохло. Он сообщил соседям о своем открытии, и по моему адресу посыпались совсем нелестные замечания: «Вешать их надо, а их вон как возят! Порядочные люди как сельди в бочке, а каторжник вишь как развалился, отчего ж ему и не бунтовать». Негодование еще обострилось к ночи, когда пришлось в тесноте укладываться спать, и тут стало слышаться: «В окно его выбросить! Вся тут и недолга!» И если бы им удалось заполучить меня в руки, то недалеко было бы до исполнения угрозы.

В Москве меня сдали жандармы в какое-то «управление», где я и провел ночь в камере, со стен которой буквально текло. Ах, Москва-матушка: для предупреждения побегов на ночь унесли мою шапку и шарф. А утром два новых жандарма – на всех московских есть особый отпечаток – резко отличавшихся от питерских своим простоватым добродушием и разговорчивостью, отвезли на Ярославский вокзал. Нам предоставили целый вагон, и на остановках провожатые не мешали мне гулять по перрону, пока какой-то офицер не сделал строгого внушения. Из Ярославля в Вологду шла узкоколейная железная дорога, и нас поместили в общем переполненном вагоне, причем жандармы держались поодаль. Против меня сидел толстый купец, вступивший в разговор, и так я ему понравился, что на станции он стал приглашать меня в буфет «раздавить рюмочку». Чем больше я отнекивался, тем настойчивее он приставал, и я вынужден был глазами указать ему на жандармов. Он разинул рот, долго молча переводил глаза с жандармов на меня и обратно и наконец спросил: «Да где ж ты их подцепил?» – на что я ему: «Не я их, а они меня подцепили». Качая головой, он вышел один, а вернувшись в вагон и похлопывая меня по колену, отечески утешал, что время пройдет скоро, что «в нашей губернии» люди хорошие, добрые, что от сумы и тюрьмы зарекаться нельзя, что и самому пришлось пережить неприятность – воспользовавшись чужим паспортом, долго не мог отделаться от преследований полиции и суда. Весь вагон слушал и соболезнующе поддакивал, как бы иллюстрируя репутацию «нашей губернии». В Вологде он трогательно распрощался, горячо обняв меня, и все пассажиры приветливо кивали, выражая добрые пожелания.

Здесь кончалось железнодорожное сообщение. Меня снова сдали, на этот раз огромному, толстому полицмейстеру, который поместил меня в отличной, светлой даже не камере, а просто комнате и первым делом спросил, есть ли у меня средства на дальнейшее путешествие на лошадях в сопровождении двух полицейских, обратную дорогу которых тоже надо оплатить. У меня было около сорока рублей, и те, конечно, не в моем кармане, а у полицмейстера. «Ну, этого весьма недостаточно. Значит, я отправлю вас по этапу». Слово «этап» вызывало представление не только тяжелого пути, но и чего-то позорящего, и я так далек был от мысли применения этого способа передвижения ко мне в обществе уголовных преступников, что принял слова начальства не за угрозу, а за шутку… А это была отнюдь не шутка, и если я все же по этапу не был отправлен, то лишь потому, что судьба вновь решила меня побаловать. В течение нескольких лет ссылка в северные губернии не практиковалась, и поэтому в управлении накопились суммы, ассигнуемые ежегодно на перевозку ссыльных из привилегированных сословий; я, еврей, сын купца, студент, к таким сословиям не принадлежал, и предоставление мне льготы было милостью, вероятно, губернатора. Отправить меня надлежало в отдаленнейший город Усть-Сысольск[23], отстоящий на север от Вологды на 900 верст.

Выехал я с околоточным и полицейским в санях, больше напоминавших розвальни, и сидел между ними порядком стиснутый с обеих сторон. Был уже март, дорога совсем испортилась за зиму, нас то и дело вываливало из саней. Ехали мы днем и ночью безостановочно, меняя через каждые 20–25 верст ямщиков, дорога почти все время шла густым лесом, и при ярком лунном свете картина развертывалась совсем сказочная. Спутники мои крепко спали, мне было между ними крайне неудобно, и я дремал и грезил… На третью ночь мы подъехали к Великому Устюгу, сделав полпути, и провожатые, угрожавшие, что приказано везти день и ночь, стали заговаривать, не переночевать ли там. Комната на почтовой станции натоплена была, как баня. Я разделся, улегся на диване, а спутники остались в подпоясанных шинелях с шашкой на одном и револьвером на другом боку, ибо, заявили они, инструкция не позволяет раздеваться. Но, проснувшись ночью весь в испарине, я увидел их раскинувшимися на полу, уже без шинели и мундира, а шашки и револьверы беспорядочно валялись около них. Утром вид у них был очень сконфуженный, и отношение переменилось, сделалось дружеским, сообщническим.

Усть-Сысольска достигли мы на седьмой день, под вечер, и лихо подкатили к единственному, кроме церквей, каменному зданию, в котором помещались все присутственные места. Высокий, худой и прямой, словно аршин проглотил, исправник встретил меня сурово, но с явным любопытством – как-никак, я был «столичная штучка». Петербург здесь представлялся чем-то легендарным. Он тут же ознакомил меня с основными правилами поведения, главным образом – запрещением выходить за черту города, и предупредил, что для наблюдения будет приставлен особый полицейский, который утром и вечером будет проверять, на месте ли я. Вручив мне полученные от провожатых деньги и часы, он приказал отвезти меня на почтовую станцию. Спутники решили переночевать, но, походив по городу, заявили, что так скучно, что немедленно они пустятся в обратный путь. Я прилег на диван и, вероятно, моментально, как был в одежде, заснул мертвым сном.

Проспав часов двенадцать, я ранним утром проснулся и из соседней комнаты услышал громкий шепот, заставивший усомниться, не сплю ли я еще. Какой-то голос с резко выраженным еврейским южным акцентом спрашивал, спит ли еще «приеззий». Но откуда же взялся еврей на далеком Севере, вне черты оседлости? Дверь чуть-чуть приоткрылась, я позвал хозяйку, а вместе с ней вошел – о, диво! – подлинный еврей, старый, жирный, приземистый, с большой окладистой бородой и острыми бегающими глазами и, осведомившись, откуда я приехал и как доехал, предложил свои услуги по отысканию комнаты. Отвечая на его вопросы, я со своей стороны задал ему вопрос на жаргоне, как он попал сюда. Теперь была его очередь изумиться. Он буквально присел на корточки, широко раскрыл глаза и задыхающимся радостным голосом воскликнул: «Как, вы еврей? Так вы еврейское дитя? Кто же ваш отец? Так вы откуда? А есть у вас братья, сестры?» И, не ожидая ответов, тут же поведал свою биографию: он тоже административно сосланный на три года, родом из Чернигова, сослан за ссудную кассу, то есть за ростовщичество, здесь он с сыном, но жены – его и сына – остались дома и продолжают «дело», присылая сюда заложенные и невыкупленные вещи, которых там сбыть нельзя, «а тут зыряне все купят, дураков много!». Был и другой еврей, из Минской губернии, тоже высланный за ростовщичество, внешне уже ассимилировавшийся и лучше владевший русским языком, молчаливый и скрытный. Со своими коллегами по несчастью он был весьма сдержан, в деловом отношении они глухо конкурировали и друг о друге отзывались неодобрительно.

Отличная, большая комната найдена была в тот же день у немолодого бездетного портного с женой, любившего выпить, но очень спокойного и, как и жена его, доброго. Плата за комнату положена была 4 рубля в месяц, а за «полный пансион», конечно весьма примитивный, еще 6 рублей. Теперь надо было осмотреться и выработать программу жизни. Курьезно: к «программам» к планам вообще было какое-то отвращение. Они были «клочком бумаги», который течение жизни незаметно унесет и завертит. Я предпочитал отдаваться смутным ощущениям, и так как обычно кривая вывозила, то льщу себя догадкой, что такие ощущения были сродни интуиции. Но зато в домашней жизни, напротив, нужен был строгий и точный распорядок. И чем старше становился, тем тревожнее и беспомощнее чувствовал себя, когда порядок жизни нарушался, и часто сам себя укорял, что душа у меня чиновничья.

Не требовалось много времени, чтобы в Усть-Сысольске осмотреться. Город красиво расположен на высоком берегу Сысолы, при слиянии ее с притоком Северной Двины Вычегдой. Звание «город» мало подходило к поселению с 2000 населения, проживавшего в своих низеньких домиках и промышлявшего на полях вокруг города тощим земледелием, а также рыболовством. Большая часть жителей были чиновники, земские служащие в управе, больнице, школах, приказчики винного откупщика и двух-трех лавок, члены церковных причтов, кое-какие ремесленники. Можно сказать, что город существовал в основном за счет получаемого от казны и земства жалованья, а расходы казны покрывались преимущественно доходами от винного откупа.

Коренное население было зырянское, в городе порядком русифицированное, но большинство чиновников говорило и по-зырянски, ибо население колоссального уезда, раскинувшегося на несколько сотен верст в длину, ни слова по-русски не понимало. Весь город по периферии я обходил за полчаса, весной и осенью можно было передвигаться только по деревянным мосткам, проложенным вдоль домов, улица утопала в непролазной грязи, а зимой была покрыта снегом в аршин высоты, и для ходьбы можно было пользоваться узенькой вытоптанной дорожкой, сойти с нее – значило провалиться в глубокий снег. Уже привыкшему к петербургским белым ночам, вызывавшим у чуждого сумеркам южанина тревожное томление духа, здесь мне было еще тяжелее, в разгар белых ночей одна заря буквально сменяла другую. Гораздо тяжелее была долгая, бесконечная суровая зима, когда солнце на миг, неохотно и лениво показывалось, а беспросветной ночью при сорокапятиградусных морозах спугивал громкий, как удар пушки, треск бревенчатых стен.

Добродушный утешитель в вагоне оказался прав: население относилось приветливо, за все три года я не видел косого взгляда, а некоторые просто льнули ко мне. Больше всех привязался молодой, но постарше меня, секретарь земской управы, который навещал по вечерам, норовя незаметно проникнуть, чтобы не возбудить подозрения в неблагонадежности, но, раз преодолев опасения, засиживался по пяти-шести часов, жадно расспрашивая решительно обо всем; сам он из Усть-Сысольска никогда не выезжал. У него я однажды был на посиделках – вероятно, из-за столичного гостя очень чинных и жеманных, пили водку и тенериф, закусывая местным лакомством – треской, но беседа не оживлялась, и парни больше играли в карты.

Самым заманчивым пунктом была больница, куда я часто захаживал около полудня. Во главе ее стоял еще молодой, лет тридцати пяти, необъятной толщины врач, считавшийся усть-сысольским крезом, потому что получал двойное жалованье, занимая две должности – уездного и земского врача, а всего что-то около 4000 в год, которые, будучи холостяком, буквально не знал, куда девать. Первая должность, обязывающая ко всяким медицинским освидетельствованиям и вскрытиям трупов, его вообще ничем не утруждала: за три года при мне не случилось ни одного убийства или случая подозрительной смерти. А по другой должности на нем лежало заведование больницей и оказание медицинской помощи населению. Он являлся часов в десять и, прочно усевшись в кресло, начинал деятельность с амбулаторного приема. Мне не пришлось видеть, чтобы при этом он встал со своего места и выслушал больного, да я и не видел у него стетоскопа и молоточка. В лечении соперничали между собой касторка и хинин. По окончании приема начиналась игра в шашки с фельдшерами: их было трое – пожилой поляк, застрявший после ссылки за последнее восстание и женившийся на молодой смазливой землячке, бесцветный молчаливый зырянин и третий – любимец доктора – разбитной малый, широкоскулый, с густой черной шевелюрой и такой же, закрывавшей чуть ли не все лицо, бородой, совсем оперный ассирийский царь. Проигравший должен был купить в находившемся насупротив больницы местном «Вулворте»[24] полфунта мармелада к сервировавшемуся в это время чаю, стаканов по пяти на человека. А затем, тяжело переваливаясь, в сопровождении двух фельдшеров врач обходил больных, но все это были хроники, и, собственно, была это не больница, а богадельня. На том служба и кончалась. Медленным шагом толстяк направлялся домой: он снимал у хозяйки-вдовы три комнаты, платя ей, к великому соблазну всего Усть-Сысольска, 30 рублей в месяц за полный пансион. Сытно пообедав и отдохнув, он вновь предавался чаепитию, теперь уже с вареньем, которое заготовлялось пудами: в будни подавалось яблочное, по праздникам или при гостях – морошковое, а в торжественных случаях – из поляники.

Он почти ни с кем в городе не знался, не посещал и местного клуба, где азартно жарили в карты, по его словам, и пили водку. Ко мне доктор очень благоволил, даже как-то бравировал своим покровительственным отношением к ссыльному и всячески старался развлекать. Одним из развлечений было приглашение попариться с ним в бане, которая так натапливалась, что во рту горело при вдыхании, а он забирался непременно на верхнюю полку, сынок хозяйки что было мочи хлестал его раскаленным березовым веником. Мне думалось – того и гляди, кондрашка хватит, а толстяк только крякал от удовольствия и все требовал прибавить пару… А затем, распарившись докрасна, он, к величайшему моему изумлению и испугу, выскакивал в чем мать родила из бани и бросался на снег, быстро возвращался назад, на верхнюю полку и опять подвергал себя экзекуции. Так это продолжалось с добрый час, а потом следовало бесконечное чаепитие с морошкой.

Случилось мне побывать и в доме многосемейного священника. Как-то ранним зимним утром хозяйка заявила, что они с мужем на весь день уходят в гости к отцу Константину на именины и вернутся лишь поздно домой. Но, подходя к дому днем, после обычной прогулки, я увидел ее у подъезда и извинился, что заставил ждать у запертой мной входной двери. «Нет, – ответила она, – я не домой пришла, а за тобой. Там все жалеют, что ты один сидишь, и батюшка велел просить тебя к нему». Долго я отнекивался и придумывал разные предлоги, прежде чем она, недовольная, ушла. Но минут через десять вернулась в сопровождении красивой, рослой дочери священника, и они твердо заявили, что без меня им не велено возвращаться. Пришлось сдаться, и я попал в большое общество, сидевшее за столом, перегруженным не бутылками, а бутылями водки, разных настоек и вина. Выпивка служила и главной темой беседы. Каждой рюмке предшествовало ободряющее и приглашающее предисловие, вроде: «Первая колом, вторая соколом, а третья мелкой пташечкой», а после выпитой рюмки возобновлялись и продолжались воспоминания о былых выпивках.

Все гости были уже на взводе, а хозяин и лыка не вязал, так что с большим трудом мы с хозяйкой, держа его под руки, довели по узкой дорожке домой, сами то и дело проваливаясь в снег. Утром я проснулся с тяжелой головой и отвратительным вкусом во рту, водка у откупщика была сомнительного качества – и еще лежал в постели, проклиная весь свет, как ввалился мой портной с упреком: «Вот те на, ты еще в постели, а нужно же идти». – «Куда идти?» – «Как куда? Да к отцу же Константину – опохмеляться». Но я пришел в ужас от этого предложения и потому не видел, как клин клином вышибают. Знаю лишь, что эта задача требует времени, хозяева вернулись домой часов через пять.