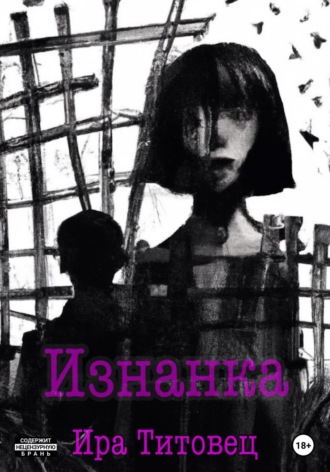

Ира Титовец

Изнанка

Глава пять. Печник вернулся.

– Печник вернулся. – Пискнула Уми, и подобрала крепче ноги под себя. – В нем не было злости, только усталость. Он всё еще продолжал хаотично размахивать палкой налево и направо, хотя никого кроме них двоих на поляне не осталось. Как человек, которому давно докучают мухи, но уйти он не может из комнаты, и, уже давно отозлившись, просто лупит по столу газетой, с вялой надеждой, что хоть кого-то да зацепит это довольно бессмысленное действие. Еще через секунду он замер, прислушиваясь, и зажег еще одну спичку, рассматривая с интересом валун, освещая черные борозды, оставшиеся от ногтей маленьких существ.

– Пошли. – Бросил он, и не дожидаясь ответа, не оборачиваясь, медленно, чуть прихрамывая пошел в сторону кочегарки. Уми не сразу смогла слезть с камня, сердце глухо и часто стучало, и было очень страшно опускать ноги – вдруг эти существа еще здесь? Высокий, сутулый силуэт печника еще маячил впереди, поэтому, она, зажмурившись, разом скатилась с камня, еще больше ободрав ноги, и побежала догонять его. Оставаться одной ночью, так близко к лесу ей хотелось. Кочегарка скрипнула дверью. Он зашел, и обессиленно рухнул у печи, прислонив голову к белой, мажущей кладке.

– Что это были за существа? – Она суетливо запирала дверь, и тяжело дыша навалилась на нее изнутри.

– Я не знаю. Здесь ты сама создаёшь себе врагов, да и местных уродцев тут предостаточно. – Он не говорил, скорее на выдохе вынимал из себя слова. Печник выглядел не просто уставшим, а серым, почти бесцветным, и не живым.

– Как это?

– Если боишься чего-то, или придумываешь образ, который тебя пугает, тут это обязательно воплотится. Или повторяется что-то из того, что уже когда-то было. И оно придёт посмотреть на тебя, ну или постарается найти.

– Посмотреть? Просто посмотреть? – Механически повторила она.

– По-разному может сложиться. Может посмотреть. А может и сожрать захочет. Твари разные бывают, как, собственно, и мы сами. – Он недобро посмотрел на неё.

– А их можно убить?

– Наверное можно. Но зачем? Они не обязательно хотят расправы. Но они чувствуют тебя, и могут прийти, если ты будешь близко. Поэтому по лесу шастать нельзя в темное время. Это их время. А в избу никто не сунется. – Он вскочил, сощурив глаза и прикидывая что-то, но не произнося этого вслух. – Я сейчас. – Коротко бросил, и не оборачиваясь выскочил во двор. – Не ходи за мной. – Хлопнула дверь.

Вернулся он с полным ведром угля. Потом вышел наколоть дров. Слова из него вылетали так же, как сучья из-под топора – коротко, морщась, без удовольствия. Позже, заперев дверь изнутри, он знаком показал ей, что говорить пока не надо.

Потрогал рукой печь, проведя пальцами по боковой поверхности.

– А как ты ушел отсюда? – Она не выдержала, рассматривая, как он нежно смотрит на лучину, что запалилась внутри печи, подминая разгорающимся жаром пятнистую кору, только что ободранную с больших кусков сухого дерева в поленнице. – А как ты вернулся? – Она, не надеясь на ответ, задавала вопросы в пустоту, глядя черными глазами в пасть белой печи.

– Гуси. – Коротко бросил он в усы.

– Что?

– Гуси, они могут шастать туда-сюда. Иногда целыми выводками тут появляются, пролезая через любые трещины.

– Туда-сюда? – Задумчиво повторила Уми. Припечатывая губами каждый слог. – Так ты в другом мире был!! – Уми догадалась, и вскочила со своего места, подошла поближе, нетерпеливо переминая пальцы.

– А как там? Я ничего не помню, кроме каких-то обрывочных, ускользающих образов, да и в тех я уже начинаю сомневаться, правда ли это было со мной, или приснилось лежа рядом с очень горячей печью.

– Там тяжело, грудь каменеет, чуть только сунешься, сердце щемить начинает. Я люблю теплый ветер, слушать, как поют птицы на самом закате, как трещат цикады летом, как разговаривают незнакомые мне люди, жалуются на жизнь, мечтают, чтобы поскорее все уже закончилось. Гуси там по-другому гогочут, еще есть похожие на них лебеди, те тоже могут шастать, но почему-то никогда их тут не видал.

– А как они попадают обратно? – Задумчиво спросила Уми, садясь рядом с его ногой у печи.

– Точно так же, через трещины. Выискивая, откуда пахнет свежей травой, и тем миром. Им тут даже есть нечего. А кто найдёт что-то, так меньше шансов обратно вернуться. Чутьё уходит совершенно. Хотя не припомню, чтобы хоть один гусь тут остался. Видела этих, с раскрытыми ртами? Они очень любят свежатину.

Печь, взявшись за большие поленья загудела, раздалась жаром. Больше не стреляла искрами, только дышала глубоко и часто, разогревая угли до магмовой красноты, и готовая поглотить всё и вся.

Печник, закашлявшись, окрыл входную дверь, вдохнул холодного ночного воздуха. Полоска света от печи с визгом рассекла темноту. В лесу было тихо.

– Мы все уже принадлежим этому миру, а не тому. И проникая в тот мир, мы рискуем и здесь оказаться не у дел. Застрять. – Он одним рывком закрыл дверь, потянулся к чайнику, отпил большим глотком воды, уселся на лавке, снимая сапоги и разматывая тряпьё с ног. – А не вернуться нельзя, там мы никто. Так, туристы. Я всё надеялся, что меня за эти вольности тоже в мешок этот черный определят, и потом дальше по этапу. – Он мотнул головой в сторону заслонки. – Я разное перепробовал, но видно, пока старое не истлеет или не перегорит – нельзя. Я давно жду. Вот иногда выбираюсь, спичек прихватить, послушать живых птиц, если повезет можно даже чуть тепло солнца почувствовать, но это не всегда получается. – Он тяжело вздохнул, улёгся на лавку, и отвернувшись к стене, и еле слышно продолжил.

– Если бы было всё так ясно. С теми, с кем всё ясно, они в мешках оказываются сразу. Очнулись – темнота, а впереди яркая печь. На переплавку. – Он вдруг откинулся на спину, закинув руки за голову и захохотал неприятным каркающим, сорванным голосом, и так же резко бросил. – Хуже, что нас таких по лесам бродит сколько. – Он присвистнул. Кого не сожрал лес и его хм.. обитатели, те выходят к нам всегда.

– И в мешки эти попадают напрямую?

– Ну кто-то в лесу застревает, а кому-то легко, потому что они к жнецам идут, и те их сразу же оприходывают. Но большинство-то в наш черный лес проваливается, мы их на сук до поры до времени, а потом, как пора приходит, в печь. Видала, вторая часть кочегарки закрыта для наших глаз, там кто-то тоже как на каторге работает без продыху. Когда я ухожу, бывает простаивает немного, но ничего, крутимся потом как можем. Работы много. А те, кто сам по себе, кто как бы провалился в никуда, и ни туда, и ни сюда, тех эти, с раскрытой пастью отлавливают. – Он усмехнулся.

– А почему ты тут так долго?

– Каждому свой срок – Печник усмехнулся. – Кому-то быстро в печь лететь, а кому-то эту печь обслуживать – И почти в усы пробормотал – Похоже, что бессрочно.

– А что с тобой было.. ну, там – Она неопределенно мотнула головой – За что ты тут надолго застрял?

– Каждому есть тут есть над чем подумать – Он открыл дверцу печи, и, шмыгнув носом от повалившего дыма, подбросил больших бесформенных углей из ведра.

– Расскажи! – Она развернулась, и подалась всем телом в его сторону, практически зависнув на краешке стула.

– Сейчас, разбежался. Может тебе еще исповедоваться? – Голос его дрогнул. – Дров еще надо. Сиди тут, я схожу.

Молча он вышел из избы. В лесу была тишина. Ночами особенно тоскливо. Ни одного писка, только печь гудит неживым огнем. Он отошел от избы, перелез через невысокую каменную насыпь, лег ничком прямо на землю, на самой границе поляны. Ни травинки, а теплая. Кругом стояли голые деревья, словно от пепелища остатки косым забором. По черным стволам ползли синие дрожащие тени, ловящие каждый отсвет от печи через открытую щель двери вдали.

– Забери меня. – Выдохнул он всем телом в немигающее ночное пространство. Больно закусил кулак, сжавшись в комок, пытаясь заглушить содрогающуюся грудь, ходящую вверх и вниз. Как это похоже на борьбу двух тел, когда один, навалившись с ногами, задавливает соперника, пытаясь перекрыть ему горло, или отдавить легкие. А тот, что оказался снизу, старается стать вдвое больше, и скинуть с себя незнакомца, с большими потными кругами под мышками. В этот раз тот, что был снизу, услышав треск рвущейся майки, вывернулся боком, скинул с себя огромное, тяжелое тело. Прижался губами к рукам его, и вытер сухими, мозолистыми ладонями своё мокрое, потное лицо. «Я решусь» – Шептал он в землю. «Когда-нибудь я решусь и посмотрю».

Вернувшись, он забил печь криво нарубленными поленьями, звякнул заслонкой, и комом лег на лавку, отвернулся к стенке, и моментально заснул.

Уми походила вокруг обдающей жаром печи, села на стул. Крадучись обошла печника. Глубокое ровное дыхание мерно качало его над лавкой. Она долго смотрела на него, не решаясь. Ей хотелось, дотронуться до него, и посмотреть, если ей опять можно будет прикоснуться к чьему-то прошлому. Настоящему прошлому, а не тому, что бродит клочками и измененными обрывками в голове. Вот бы и ей на своё посмотреть, да как это сделаешь?

Она боязливо вложила свою ладонь в его, и как и в прошлый раз густая липкая темнота заволокла, засыпала зрачки и темную радужку чёрным тальком. Её понесло в воспоминания печника.

Жар комнаты таял, и быстро сменился на холод, будто простуженный сидишь в давно пустом необжитом помещении. Сжавшись, она летела в темноте, держась за руку с тем, кого не было видно, только ладонь была живой, что она держала крепко, не выпуская из своей руки. Как и в прошлый раз детали чужой памяти вырисовывались, проступая из черноты. Стало очень холодно.

Глава шесть.

В избе было холодно. Намного холоднее, чем снаружи. Третий день заслонка заедала, чадило, и мало тепла шло в дом.

Я быстро осмотрел ход, кроме замены заслонки надо было чуть замазать печь, изнутри камень потрескался, и тепло уходит, как через полноценную дырку.

Мать курицей хлопотала вокруг, поддевая новые и новые слои одежды – шали, тряпичные поддёвки, куртку, ватник, шарфы. Все норовила подлезть под руку, посмотреть самой.

– Так работает же? – Громко, с явным вызовом сказала она, всматриваясь в дымящую не разгорающуюся бумажку внутри печи.

– Ну раз работает, так я пошел что ли тогда? – Раздраженно ответил я.

– Так уж раз пришел, так уже работай. – Кажется, ее раздражение было сильнее моего.

Стукнула входная дверь. Две дочки хозяйские вернулись, и прошмыгнув мимо, сели к окну в смежной комнате, не раздеваясь. Старшая была красавица. Катерина.

Отца вечно не было дома, он в разъездах проводит большую часть жизни. Да и с такой женой я его прекрасно понимаю – я быстро бросил взгляд на бокастую немолодую женщину, что раздавала указания дочерям, что еще не успели снять сапог с дороги. Судя по красивым платкам, они были в церкви с соседкой. Мать не пошла из-за меня, вот что ее так расконопатило, вот почему она так со мной неприятно говорила.

– Ну что там было? – Приглушенно слышалось из соседней комнаты. Тяжело скрипнул стул. Младшая бойко затараторила.

– Батюшка бубнил, как всегда, как на другом языке, ничего не разобрать было. А мы стояли с краю, и чадило там от свечей, душно было. Я хотела стянуть платок, думала упаду, так баба Наталия не дала, она хуже, чем ты мама, сказала, что это грех смертный без покрытой головы. Что хоть упади, а будь платке. Так я чуть не упала.

Я глянул в комнату, чтобы еще раз посмотреть на хозяйских дочек. Младшая была похожа на мать, круглолицая, с большим ртом, что привычно выплёвывает слова на бешеной скорости, кажется, они не задерживаются нигде, кроме гортани. До головы уж точно не доходят. Я усмехнулся своей шутке в усы. А старшая красавица. Как приемная, не похожа ни на мать, ни на отца. В этот момент та вскинула глаза, и с тоской и отчаянием посмотрела прямо на меня. Потом быстро улыбнулась, и отвела глаза в пол.

– Так если плохо стало где – так надо на воздух идти. Стоять, когда плохо, так это еще хуже, чем если не идти. Надо было на воздух идти-то. – Мать бубнила одно и то же, пока младшая усаживалась в кресло за вышивание.

Катерина стояла спиной к окну. Смотрела, не отводя взгляда на то, как я работаю, перебирая кирпич, и отдирая камень от камня. Но больше не отвечая на улыбку улыбкой.

– А батюшка кадилом ходит и машет, и чадит, чадит. Я уж и за грудь схватилась, и за голову, прислонилась к колонне, так баба Наталия и тут меня развернула, зашикала, чтобы нормально стояла, а то не видать мне рая божия. Мама, ну что за рай такой, когда тебе еще при жизни мучений желают?

– Не богохульствуй. – Мать перекладывала подушки в сундуке с приданным. Задумалась, перебирая толстыми пальцами в воздухе, бесшумно шевеля губами – Надо еще одеяло доложить. – Хлопнула крышка сундука.

– Ну, Катерина, готово всё почти! – Мать распрямилась, упершись кулаками в бока. – Платье вот дошьём через месяц, и тогда всё. Тогда уже и дату назначим. – Шумно выдохнув, она осмотрелась, как из воды вынырнула.

– Михаил Сергеич, ну что там? – Громко крикнула, как будто меж комнатами стояла заслонка какая.

– Помаленьку. – Я не спешил, дом-то интересный. Такую заслонку, конечно, можно и за день починить, даже если часть стены печной перебрать придётся, но это если спешка есть какая. – Не волнуйся хозяйка, я лишнего не возьму. Просто повозиться подольше придется, не ожидал, что часть стены нужно перебрать будет, или замазать, но тут глина нужна особая.

– Так надолго это что ли? – Мать выдвинулась из комнат, и одной ногой стояла в дверном проёме. – Мне надолго не надо, мне дом топить надо, как спать-то в таком леднике, Михаил Сергеич?

– Сегодня уже можно будет топить, а завтра я еще раз приду. Пересобрать всё же надо. Потом хуже будет, если не пересобрать. – Я сделал явное усилие на слове хуже, да видно перестарался. Мать качнулась, и всей кормой перешла к печи, нависнув надо мной.

– Что хуже? Что хуже? – Чуть раскачиваясь, запричитала она. – Я знаю вашу репутацию Михаил Сергеич, не надо тут этого. – Она сделала паузу, набирая воздуха побольше для новой фразы. – Вы, говорят, дьякону нашему в печь кой-чего заложили, когда он вас с дочкой своей застукал, и выгнал взашей. Кой-чего из печи насилу вынули потом, пришлось мужиков звать, а? Всю печь перебрали, пока нашли. Знаем мы ваши трюки, Михаил Сергеич.

Я молчал.

– Молчишь? Смотришь своими глазами синющими, вот девки и бегут. Они любят, когда молчат, да вот так вот смотрят исподлобья.

– Да ты в горнило загляни, там трещина в два пальца. Нельзя так. Или перебирать, что лучше, ну или замазать надо.

– Что быстрее? – По лбу её бродили две глубокие морщины.

– Быстрее замазать, но мне нужно за глиной идти в карьер. Не одному. – Я не отрывал взгляда от холодных измазанных сажей камней, по которым пошла синеватая кривая полоска. – Холода пришли.

– Да кого же я с тобой отправлю? Муж мой вернется седьмого числа только, а дворовой Володька запил день назад, и не приходил в себя еще. На улице такой холод стоит, еще дня без истопки изба не выдержит. – Она причитала чуть слышно, перебирая все варианты.

– Ну это не мне решать. Одному за глиной идти нельзя, и всё тут.

– Я пойду схожу – Из комнаты вышла Катерина, закутывая лицо шалью. Мать ахнула, затолкала дочь обратно в комнату, и прикрыла двери. Но громкий шепот все равно был слышен.

– С ума сошла! Да чтобы девка шла в карьер? Да и с кем? С ним? – Она шумно выдохнула, перевести дух. – Ты знаешь, сколько он девок попортил? Никуда ты не идешь.

– А вот и иду. Печь топить надо. У соседей тоже ни одного мужика дома в избе. Ты не сможешь пройти столько. А эта… – Она кивнула на сестру, что давно не вышивала, а с приоткрытым ртом сидела, и только и смотрела на мать и сестру. – А эта натворит дел. А я схожу, и печь затопим уже завтра. Дом прогреем. – Голос её был тонкий, никак не вязался с внешностью. Хотелось, чтобы из фарфоровых бледных губ и большой крепкой груди басило, вибрировало, но тонкий её голос колокольчиком шелестел, еле раздвигая большие бледные губы. Говорила она мало. Мать перешла на шепот, и было не разобрать.

– Сама как печь. – Подумал я, и улыбнулся. Бледная, тихая, а внутри всё гудит, хотя наружу почти ничего не вырывается.

Мать недовольно фыркнула, и притопнув ногой подошла ко мне. Чуть позади мялась Катерина.

– Вот дочь моя старшая сходит с тобой. Михаил Сергеич – Она замолчала, глядя в пол, как будто слова подбирая – Михаил Сергеич, при всём моем почтении, если что чего, я за себя не отвечаю. Мы не поп, что промолчал, и не хотел шума. Мы просто так не оставим.

– Вы, пожалуйста, с понимаем. – Я тяжело вздохнул и распрямился.

– До карьера часа два быстрым шагом идти. – Катерина стояла рядом с дверью, и смотрела себе под ноги. Мать ничего не ответила, закрыла за собой двери молча.

Шли быстрым шагом, в таком темпе не до разговоров. Мелькали зеленые лапы елок, да острыми шипами цепляли ветки кустов, что торчали у обочины. В карьер еще пробраться нужно, все тебя останавливает, заворачивает обратно. Я любил карьер, и знал здесь каждый сантиметр песка. Люблю, когда пробравшись через гряду кустов, внезапно оказываешься на отвесном краю, с ног сыплется песок, и ветер вихрами треплет волосы, кофты, всё подряд. Летом я хожу сюда один. Иду босиком, то по горячему песку тропы, то по жирной холодной глине, взбегаю на песчаную гору, а вслед бежит огромный чёрный здешний пёс, и тычет носом под коленку. Тут, ощутив под ногами хвойные ветки, накрывает зноем, еловым запахом, синее небо рушится, и мне снова двенадцать лет, и нет за спиной ничего, и руки совсем пустые. Стоишь минуты три не шевелясь, и бросаешься, как был, прямо в одежде на песок. А потом всё проходит так же, как и пришло, за полсекунды. И ты возвращаешься легче и больше, чем был ещё час назад – с мешком, полным глины, и пустым сердцем. Хорошо. В это время года одному тут уже нельзя ходить, опасно. Поздней осенью дожди холодные, затяжные. Небо затягивает войлоком туч так, что темнеет рано. Нет, нельзя одному.

Мы в этот раз пошли другим путем, обходя песчаные кручи, чтобы не нужно было прыгать вниз на высоту своего роста, хотя высота не такая уж и большая, но мало ли что девчонка надумает, может забоится.

– Как же холодно здесь. – Она коснулась моей холодной руки. Мы прошли через узкий лаз, и оказались в самом центре карьера. Мутное серое небо висело низко, вот-вот заколотит мелким дождем.

– Ничего, это быстро. – Я копал красную глину маленьким металлическим совком, пока не показались голубые водянистые разводы. Мне нужна была синяя, что появляется не сразу, нужно хорошенько отгрести первый бурый слой. Синяя ложится лучше, не даёт трещин от жара, если смешать с растертой прошлогодней травой. Я нагребал совком глины, копая глубже и глубже, пока не упёрся в камни. Я закрутил покрепче мешок, куда положил глины, завязал узлом, и, вставая, вскинул на плечи.

– Вот и все, можно домой поворачивать.

– Михаил Сергеевич – Она робко взяла меня за руку. Только сейчас я, как будто очнувшись, заметил, что она всё это время молча стояла сбоку, и смотрела на меня, не отрывая взгляд. Вот девки смешные.

– Михаил Сергеевич – Повторила она, и закинув одну руку мне за голову, крепко впилась в губы. Резко пахнуло чужим домом, слежалыми тряпками, какой-то едой. Губы ее фарфоровые похолодели, и она чуть застонала, оторвав губы от моих. Мешок упал к ноге. Она жалась ко мне, и извивалась как кошка.

– Тут есть небольшой заброшенный хлев рядом, там теплее. – Я шептал, обхватив ладонями ее лицо. Взял за руку, и повел в лес. Мы молчали. В сарае стоял стул, и небольшой шкаф, с открытыми полками, куда сваливали ведра, лопаты, тряпье. Не успев закрыть дверь, она снова обвила меня руками, и крепко прижалась мокрыми губами. Я суетливо расстегивал пуговицы на одежде. Стул взвизгнул скрипом, и просел от тяжести наших тел.

По лесу прокатился рев ветра, и мелкий дождь забарабанил по крыше, засуетился, перейдя в белый ливень с пузырями. Запахло вдруг ядрёно смолой, и тут же густой воздух поглотил всё, впитывая всё, что можно впитать, словно лето помахало из прошлого, и было придавлено серым лапником.

Всё кончилось быстро. Когда мы вышли, с еловых веток только стекали капли дождя, земля была черной, живой, сапоги чуть утопали, и полый звонкий чавкающий звук мерил каждый шаг. Пахло свежим, новым, живым лесом.

Она протянула руку к моей, и чуть притормозила, чуть притягивая меня к себе. Она что-то хотела сказать, но закусывала губы, и тянула. Я медленно, как строптивая лошадь пошел вперед, но руки не вырывал.

– Я, Мишенька, пожить хочу. – Лицо ее полыхало, темные волосы растрепались, и она то и дело поправляла выбившиеся пряди волос, заворачивая их за уши. – Мать сказала замуж пойду я, уже возраст такой, что не отказаться. А что там? Я даже не видела его ни разу, жениха этого. Какой-то родственник по материной линии. Ничего нет впереди. Сначала жить будем при родителях, а как дети пойдут, может свой дом справим. Может помру при родах каких, тоже не редкость. Не хочу я такой жизни. – Она резко остановилась, и взмахнула рукой в сторону карьера. – А на тебя я давно любуюсь. Всё тебе воля, хоть и человек ты работящий.

– Да, есть такое. Но каждый сам выбирает, как ему жить всё же. Ты девка строптивая, Катерина, не захотела бы замуж – так бы оно и было.

– Да не захотела бы – не пошла бы. Да только жить всю жизнь в родительском доме еще хуже. Так хоть хозяйкой когда-нибудь стану.

– Значит всё тебя устраивает, Катерина, всё идет как нужно. – Я оступился, и чуть сошел с утоптанной дороги, и нога сразу же увязла в жирной грязи. Пришлось остановиться, и вытащив ногу, осторожно тянуть сапог, боясь потерять подошву.

– Я хочу жизни другой, может вырваться из этой деревни.

– Эк ты придумала красиво. Мы не цветы, чтобы вырывать нас можно было. Куда отсюда живым вырвешься? – Я взял палку с дороги, и, стоя на одной ноге, счищал толстый слой налипшей земли и глины, что не отходил сам, и мешал ходьбе.

– Мишенька, а давай вместе, а? – Её тоненький голос завибрировал, загудел внутри, опустившись на несколько тонов ниже обычного. – Я много чего по хозяйству могу. Жить будем вместе.

– Так, а чем это отличается от того, чего ты так страшишься? – Я улыбнулся, наконец встав на обе ноги. – Нет, я всегда один, в этом и есть моя небольшая свобода, Катерина. Кому-то может показаться, что неправильно это, но я не слушаю никого.

– Мишенька, а зачем же мы тогда вот сейчас всё это сделали?

– Как зачем? Ты же сама захотела.

– Мне хотелось ощущения, что я живая. Что что-то может пойти не по чьему-то плану. Что я могу решать сама.

– Это было твое решение, и жить вместе мы не договаривались. Всё пойдет дальше своим чередом.

– Мишенька, зачем ты так со мной?

– А потому что я честный человек. И никого я ни разу не обманул. Ни себя, ни других.

– А как же попова дочка?

– Так она хотела приключений и свободы. Сама предложила остаться, пока отца не было дома, а потом решила, что хочет замуж. Такое право решать всё за всех у нее появилось. А как узнала, что я не буду на ней жениться, так обозлилась.

– Значит я такая же, как и все твои другие?

– Выходит, что так.

– И как же дальше будет, будешь ходить по нашему дому, и делать вид, что знать меня не знаешь?

– Я, Катерина, замажу печь за час, и больше не будет у меня необходимости ходить по вашему дому. А коли где встретимся – так я всегда с большим к тебе уважением.

Руки её сжимались в кулаки. Я думал, она заплачет, или разрыдается, но нет, только шаг ускорила, и ушла чуть вперед по примятой земле лесной дороги.

До самого начала зимы я её не встречал нигде. Пока не дернула за рукав на рынке субботнем, где я стоял каждый выходной, и продавал свой кирпич. Принесла пирог, это мать велела передать. Был первый забой на подворье, и в благодарность за починку печи она решила угостить пирогом со свежим мясом.

– Мишенька, поговорить нам надо. – Она сильно подурнела, под глазами темными дугами стояли бессонные ночи, или может болезнь какая. А голос всё тот же, тоненький ручеек. И смотрит выжидательно. Глаза огромные, черные, не девичьи совсем.

– Говори. – Я отчего-то нервно сглотнул, и поежился.

– Понесла я, Мишенька. – Она обернулась, ища глазами, если кто-то смотрит на нас. – Я сначала сомневалась, а сейчас я его чувствую внутри. Хоть и рано еще, но я чувствую.

– А свадьба когда твоя?

– Весной, через три месяца. Уже не скроешь. Я была у Анны, что коров лечит, да не помогло. Оно продолжает расти. – Она ткнула в живот, и стоном тяжело выдохнула.

– Мишенька, давай уйдем вместе отсюда, а?

– Куда же мы уйдем?

– Да куда угодно. В другое место. А потом откроемся родителям. Позже.

Я стоял, оглушенный этой мыслью, не смея вымолвить ничего вслух.

Она стояла боком ко мне, чуть раскачивая головой по сторонам, тяжело дыша, и, кажется, ничего не видя. Несколько раз порывалась что-то сказать, но останавливалась, и молчала, молчала, громко вдыхая, и бесшумно выталкивая воздух их себя.

– Хорошо, Катерина. Давай уйдем. – Наконец смог я произнести вслух. – Когда ты надумала из дома идти?

Она опять покачнулась, и монотонно забубнила:

– Буду ждать тебя вечером в девять за калиткой. Как все заснут, я выйду из дома, и мы уйдем. – Тоненький голос стал еще тише, и почти перейдя на шепот, она еще раз прозвенела – Вместе.

Она стояла спиной, и не смотрела в мою сторону. Договорив, легко оттолкнулась ногой от земли, и, размахивая руками, пошла вдоль кирпичей, ящиков, и мешков.

Я со всего размаха стукнул кулаком по кирпичу, что был выложен один на другой. Гора пошатнулась, но устояла. Я взял один, пористый, серый, и со всего размаху, не глядя швырнул на зады, где был пустырь, с редкими кустами и деревьями. Раздался кудахтающий крик. Я присмотрелся, и подошел к дергающейся птице на земле. Перешиб ему камнем грудину. Тут всегда полно птиц, и со временем перестаешь их отмечать, как что-то особенное.

Он еще был жив, судороги сотрясали его тело, и крылья вздрагивали, сметая с земли крошки снега, оставляя полозья и отпечатки перьев по земле. Большого снега и сильных морозов в этом году еще не было, и бурая, грязная земля пролазила через тонкий слой ночного наноса. Я разгреб ногтями землю – она оказалась еще мягкой, не заледеневшей, рассыпающейся на отдельные большие комки. Внутри кисло сжалась тряпками мокрыми жалость, спину охладило пОтом, и я машинально смахнул тыльной стороной ладони несуществующие капли с холодного лба.

В прозрачном утреннем воздухе были чуть видны тонкие вращающиеся льдинки, в форме наломанных соломинок. Я всхлипнул, одним движением свернул голубю голову, уложил его в маленькое углубление, и кое как присыпал рыхлой, непослушной землей. Резко встал, и пошел домой.

Она действительно ждала меня за калиткой. Стоило мне появиться на их улице, как большая, вразвалку идущая тень отделилась от забора, и замахала руками.

– Мишенька. Пришел. – Шепот выдоха радостный, наверное, сомневалась. Я не отвечал. Тогда она так же молча всучила мне мешок нетяжелый, тканный с какими-то вещами, что был при ней.

Дома быстро закончились. Мы не прятались, широко шли, на некотором расстоянии друг от друга. Луны не было, и только жирные звезды смотрели вниз. Может какая-то именно сейчас летела вниз, по неосторожности отцепившись от неба. Но я не смотрел наверх, пробираясь по узкой насыпной тропе, что буграми шла вверх, а потом вниз, ковыляя, и ломая прямые линии подступающих к лесу полей.

– Мишенька, а куда мы идем? – Дома остались далеко позади, и нас уже нельзя было услышать. Только ветер поднимался, иногда швыряя мелкие подлые пучки снега с земли в лицо, разбивающимися мелкими осколками по щекам и векам.

– Мы идем в старую кочегарку в лесу, Катерина. – И добавил, после небольшой паузы. – Переждем пару дней, а там двинемся в сторону города.

– А далеко идти? – Она двигалась быстро, но было видно, что дорога давалась ей с большим трудом. Дыхание сбилось, и её тоненький голос, казалось, заканчивается, становится тише и глуше.

– Недалеко.

Из-за слабого освещения всё казалось вырезанным из бумаги. Резкие линии деревьев вдали, размытые наши фигуры. Мы сами казались не настоящими, а будто героями кукольного театра теней, что привезли только на один вечер скоморохи.

Мы вошли в лес, темным частоколом идущий от полей. Здесь ветра не было, но сухие ветки деревьев цеплялись, не пускали пройти, треском отпугивая от глуши, и ночной тишины. Она вцепилась было мне в локоть, но я аккуратно высвободился. Уже не далеко. Тропа была звериная, узкая и вертлявая. Когда светло, можно пройти наискосок, но сейчас лучше не рисковать.

– Пришли. – Я резко встал у дерева, перевязанного длинной красной лентой, чтобы не оступиться, или не пройти мимо. Вернее, это я знал, что лента красная. Не видно было ничего, снега в лесу совсем не было, только сухие еловые иголки шелестели под ногами, да шершавые стволы стояли темнее ночи – не наткнешься. Она обошла меня кругом, держась, как слепая, за мой локоть, и разворачивая за собой. Медленно озиралась по сторонам.

– Где же изба? Куда мы пришли?

– А вот сюда. – Я с размаху толкнул её. Она раскинула руки, и, не обнаружив под ногами земли, тяжело и громко охнула, так, что эхом разнеслось по лесу, и тяжелым кулём полетела вниз глубокой ямы.

Раздался глухой звук, потом еле слышный стон. Туда же, в черную дыру я закинул моток с тряпьем, что держал в руках всё это время. Лес молчал. Ни треснувшей ветки, ни птичьего крика. Казалось, сама яма поглощает звуки, и любое движение. Я пошел отвязать ленту от дерева, мало ли кто будет идти, не нужно привлекать лишнего внимания.

– Миша, Мишенька! – Тоненько, слабо прозвучало из-под земли. – Я сама не выберусь. Мишенька, дай мне руку, или лесенку.

Грудь болела, ныла, словно её придавило тяжелой плитой. Закусив руку, чтобы не завыть, я так и стоял, сжимая в руке широкую атласную ленту, бьющуюся на ветру.

Обратно шел быстро, считая шаги, чтобы успокоить дрожь по всему телу, и отмечая всё, что попадалось на глаза.

Новая елка, очень тонкая. В прошлом году её не было.

Сапоги в грязи. Надо помыть. Грязь черная, жирная.

Кажется, снег сейчас сильнее пойдёт.

– Мишенька, дай мне лесенку! – Настойчиво зазвучало за спиной. Луна вышла из-за туч, и осветила пустую, черную пашню. Поднимался ветер, и швырял, рассыпал слова на кусочки тоненьких обрывков. «Дай мне лесенку, дай мне лесенку, даймнелесенку» – вместе с током крови проходило через меня, отбивая новый, незнакомый ранее ритм.

– Мишенька, дай мне лесенку! – Звериным ревом раздалось из леса. Густой пеленой повалил мягкий, непрозрачный снег, что таял, стоило ему лишь коснуться земли. Я шмыгнул носом, и побежал так быстро, как только мог.