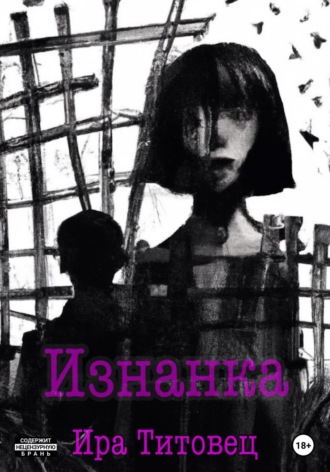

Ира Титовец

Изнанка

Он опять замолчал.

Сидеть на земле было холодно, Уми поежилась, и придвинулась поближе к огню. Быстро темнело. Небо заволокло непрозрачными серыми литыми тучами, толстыми пластинами, нависающими повсюду. Ветер теребил верхушки деревьев, но до низов не доходил. Снизу же шел холод от земли, никогда не успевающей прогреться, только забирающей жар тела.

– А как выглядела твоя бабушка? – Вдруг спросил он, прервав молчание.

– Ну, как обычная бабушка. – Она удивилась такому вопросу.

– Какого цвета у неё были глаза? Какого цвета было любимое платье? Это очень важно. Ты же жила с ней, должна знать такие вещи. – Он вмиг еще больше посерьезнел.

– Я не знаю. – Наморщила нос, пытаясь помнить – Нет, бабушка как бабушка, обычная старая женщина.

– Так может ты и не жила с ней?

– Жила. Я помню. Я с Робином упала, когда прилив начался. – Она с нажимом выпалила всё разом. – А какая разница?

– Ну, если ты помнишь, что это бабушка, значит у неё были, например, добрые голубые или желтые глаза, или платье она носила синее все время. Или носила всегда брюки, или фартук поверх. Что-то в таком духе. Что-то же должно остаться в памяти.

– Нет, ничего не помню. – Напрягшись с минуту, она поджала губы и отрицательно покачала головой

– Нда. Ну, может просто позабыла. Бывает. Всякое бывает. Люди живут годами, а потом имени не вспомнят того человека, что им котлеты жарил все эти годы. Бывает.

– Задумчиво протянул он, и замолчал ненадолго. – Моя жена была красивая. Со светлыми волосами до плеч. Да, как пшено жёлтыми волосами. А вот как звали ее не помню. Брожу тут один, думаю про неё, а имени так и не могу вспомнить.

– А долго ты скрываешься в этих лесах? – Уми придвинулась поближе, и смотрела, как огонь перекинулся на только что подкинутые деревяшки. Подбросив немного шишек, с треском раскалывающихся на части от высокой температуры, он лег на спину, запрокинув руки за голову, и начал говорить.

– У меня был дом когда-то, в долине райских птиц, стоял в низине, и вокруг были только поля и сады с этими небольшими птицами, что никогда не летают. Как только мы туда переехали, жена посадила у входа кусты белой сирени. Что-то они для неё значили такое. Цвела сирень долго, вонюче. Выходя из дома, и возвращаясь вечером я первым делом видел эти кусты.

У входа в дом, на зелёной стене была вешалка, на которой обычно висело шесть чёрных халатов. Жена работала в библиотеке и это была их униформа. Они все носили чёрные халаты поверх своей одежды.

В один день я вернулся домой, и сразу понял, что что-то случилось. На вешалке было только пять халатов в ряд, а последний крючок был пуст. Она всегда приходила раньше меня и всегда все крючки были не пустые.

Я ждал и ждал. Всю ночь смотрел в окно. Утром съездил к ней на работу, но никто ничего не знал. Я объехал всех наших знакомых – без результатов.

Я не знал, что делать. Мы очень хорошо жили, не ругались, не строили планов на будущее, молча завтракали, а по вечерам она что-то читала обычно из книг, что постоянно покупала.

Потом, много времени спустя, я нашёл в кармане одного из её висящих на вешалке халатов обрывок бумаги. Веришь ли, я начал иногда одевать ее халаты. Мне казалось, меня это как-то приблизит к пониманию, почему так всё вышло. Так вот, на этом клочке было написано «Блядские птицы»

Он размешивал чай и смотрел в костёр не отрываясь. Сплюнул, со словами – Какая-то палка попалась.

– Так вот, после того как я нашёл эту записку, я начал перебирать её вещи. До этого я ни к чему не притрагивался, даже ночевал в гостиной. Я начал смотреть, что за книги она читала. Что там вообще было у нас в комнате. Оказывается, она читала одну и ту же книгу пять лет подряд. Хотя я точно помню, как она говорила, что заказала по почте новую книгу. Я помню, как мы несколько раз ездили вместе получать её. Я всегда считал ее начитанной, в отличие от меня. А у нас дома стоит сорок одинаковых книг. – Он горько усмехнулся, и продолжил.

– Все книжные полки заставлены ровными рядами красных корешков. Я вытащил все, одну за другой. Последние уже швырял со всей яростью. Никогда бы не подумал, что можно купить сорок одинаковых книг.

Тогда я почувствовал себя полным дураком. Ну знаешь, когда вся твоя жизнь – это какой-то эксперимент, или постановка дешевского театра-однодневки. С сюжетом про супругов, что думают, что им хорошо вместе, а потом начинается сплошная дуриловка. Словом, я очень разозлился. Ещё и записка эта не давала мне покоя.

У нас рядом с домом стоял сарай для садового инвентаря, я просто пошёл, и взял топор. И рубил эту белую сирень, пока ярости хватало. Она как раз цвела. Белые большие цветы, и запах такой, что ночью посыпаешься, и других запахов словно не существует.

В какой-то момент стало очень тихо. Так тихо, что можно услышать, как по венам, пульсируя, течёт кровь. В общем, перерубив всю сирень, я решил, что пойду искать её в лес.

В лесу я долго шел по темноте, и без фонаря, и заблудился. Поскользнулся на камне, и упал в яму, заваленную листьями. Очнулся уже в этом месте. Сколько не хожу, не могу понять, что это за лес и как оно так вышло.

– Да, место странное. – Уми поежилась, вглядываясь в темноту. За пределами костра не было видно ничего.

–Место говоришь странное? Я каждый день обхожу лес, и, разводя вечером костер, молюсь, чтобы эти ребята с открытыми ртами оставались за полем. Вот, веришь ли, раздуваю костер, и приговариваю: желаю, чтобы они рот свой держали за полем открытым. – Он привстал, пальцем показывая в никуда, в сторону черноты, что плотным полотном смяла направления, концы света, и дороги. – А вот к ним я прихожу иногда, смотрю издалека.

– А зачем?

– А что тут еще делать? Целыми днями прячешься, плутаешь, чтобы не выследили, а иногда думаешь «Ну и зачем всё это, одно и то же день за днём».

– Да, это не жизнь. – Уми вежливо подытожила.

– А жизни тут нигде и нету, – Он усмехнулся, и продолжил – Я как упал сюда, так шёл через поле какое-то время. Думал, встречу кого-то, расспрошу что тут, и как. А наткнулся к вечеру на выгоревший островок травы, посреди поля. Там они и живут. Днём прочесывают леса, а вечером уходят к себе. Вертел крутить. – Он деланно подмигнул.

– Что крутить?

– Вертел. Ловят они таких, как мы. Хочешь посмотреть? Я иногда хожу к ним, убедиться, что я не спятил, что они реально существуют. Что это не мои сны и фантазии.

– Я не знаю. – Неуверенно сказала Уми. – Может, мы просто останемся тут?

– Как знаешь. Сейчас они не будут охотиться, плохо видят в темноте, я за ними долго наблюдаю. Сидят у огня всю ночь, как в полусне. – Он встал, и начал прохаживаться вокруг костра. – Мне хочется сегодня посмотреть на них. Пойдешь со мной?

Уми осмотрелась по сторонам. Лес раскачивало по верхам от ветра, дальше отлетающих искр не было видно ничего.

– Наверное я лучше с тобой пойду. Мне не нравится одной тут оставаться.

– Ты зря на это надеешься, здесь все в конечном итоге остаются одни. Сами по себе. Так уж выходит. – Глаза его увлажнились, и заблестели. – Ты только ни в коем случае не шуми, а то они нас сразу найдут, и еще, чего доброго, поймать попытаются.

Шли долго, пробираясь через поваленные деревья, и небольшие овраги, усыпанные старой листвой. В какой-то момент он знаками показал, что нужно идти осторожнее, а потом и вовсе встал на четвереньки, и медленно передвигаясь через ветки и сучья, приблизился к поляне, слабо освещенной тлеющим огнем.

Вокруг костра стояло пятеро, все одетые в мешковатые серые платья, рубищами, едва доходившими до колен. Рот у них был неестественно открыт. Открыт так, что губы уже невозможно держать по-людски, жёлтые зубы оскалом выделялись вперёд. Женщины стояли неподвижно, глядя прямо перед собой, не фокусируясь на каком-то предмете, но при этом одна рука ходила мельницей, они, не останавливаясь крестили рот.

Единственный мужчина, в чёрной фуфайке, босой, с таким же размежёванным раскрытым ртом, так что губ уже не видно, подбрасывал тонких веточек в костёр, что никак не хотел разгораться.

Уми сделала шаг назад, сердце её бешено колотилось. Под ногами громко хрустнула большая ветка. От этого звука она вздрогнула, и шатнулась в сторону, зацепив еще несколько сухих палок под ногами.

Одна из женщин обернулась и издала громкий гортанный крик, показывая пальцем в сторону деревьев, где почти не дыша затаились Уми, и мужчина в черном длинном платье.

– Аааам кааааатаааа ееееебааааа! – Заголосила та, что стояла ближе всех. Широко раскрытые глаза были в постоянном движении, шаря по кустам, выискивая кто там прячется.

– Кааааазыыыым Нааааааамаааас – Ответил мужчина в фуфайке, вскочив на ноги, и быстрым движением руки указав, что нужно гнать добычу.

– Ты что наделала? Бес тебя попутал, бежим скорее! – Он подобрал полы своего платья, и первым бросился прочь.

Они бежали быстро, с треском прокладывая себе путь через черные кусты, густые тени, разламывая восковые узоры веток, которые появлялись из ниоткуда, по шелестящим иголкам, по старым сучьям, и темной серебряной траве. Сиплое дыхание сзади было близко, никто больше не издавал гортанных громких распевов. Яркие длинные тени почти касались их ног. Она задыхалась, легкие изнутри прожигало воздухом, с огромной силой ходящим туда-сюда, и начала отставать.

– Ты только не оборачивайся. – Он взял ее за руку, чтобы потянуть за собой, её как током прошибло от этого прикосновения, лес покачнулся. Не было ничего, глаза не видели, густая липкая темнота заволокла, залила зрачки и темную радужку, как чёрным гудроном. Только крепко сжимали друг друга за руки.

– Ааааааииии лиииииииккооооо – Послышалось приглушенно, как из другой комнаты.

Пульсирующая чернота расширялась, и вбирала по миллиметру. Уми стала еще прозрачнее, и поняла, что проваливается в чужие воспоминания, когда увидела проявляющуюся комнату чужими, не своим глазами.

Глава 2. Отец П.

Куриная ножка шла тяжело, не выламываясь сухожилием во рту, стояла неподвижно. Так и пришлось обсасывать, без возможности потрещать косточками, и покатать языком кусочки мяса по рту. «Кожу тоже спалила» – Без удовольствия, но равнодушно, не заводясь. Я долго чаевничал, подкипячивая на плите воды, подливая в белую фарфоровую чашечку заварки из старого чайника, что достался от матери. Я люблю, чтобы жгло нёбо, чтобы через пару чашек тело разогревалось, и текло пОтом по шее, спине и подмышкам. – Хорош-о-о – Крякнул, выдвигаясь всем стулом из-за стола. – Жена! – Я крикнул в пустоту открытой двери. В ответ не донеслось ни звука. – Матушка! – Еще раз крикнул, более требовательно и громко. – Дагдежтывошь? – Пробормотал себе в усы, утирая черным широким рукавом засаленные в курице губы. Тяжело оттолкнулся от стола, и, схватившись за стрельнувшую поясницу, не сразу смог распрямиться. Шел, закрывая за собой двери. По коридору, в общую большую комнату. Через небольшой тамбур зашел в спальню, и даже в чулан заглянул. Никого. Больно зашиб палец ноги, зацепившись за упакованный плотной бумагой конверт, лежащий у входа на полу.

– Да пропади ты! – Почти взвыл, доковылял, и сел в кресло в углу, застучал пальцами по широкой деревянной ручке. Дом был пуст.

Тут меня осенила новая догадка, и я почти подбежал к открытому окну, позвал её, поджимая руку козырьком ко лбу, и жмурясь от яркого полуденного солнца. В густом неухоженном малиннике лениво трепался зацепившийся за ветку церковный платок, видимо соскользнувший, когда Лидия развешивала стирку по веревкам.

Так никто и не заметил. Синим флагом махал мне из кустов, мол никого тут кроме тебя и нет. Со стороны деревьев разносился стрекот цикад, кричали птицы, носящиеся низко, почти задевая крышу, и больше ни звука. Ни людей, ни животных не слышно, тишина свинцовым гулом рассыпалась по округе.

Говорят, в Испании ровно в полдень жизнь останавливается, люди от жары не могут работать, и расходятся по домам поспать прямо посредине дня. Это кто-то со смехом мне рассказывал, а ничего смешного.

У нас тут в деревне тоже так летом постоянно случается. Те, кто встал до жары, в четыре утра, к обеду наработался так, что ноги не держат. А вечером по новой нужно воды натаскать, огород полить, корова вернется её подоить нужно. Если не поспать днём, то труба. Сейчас пройди по домам, никого нет на улице, только слышно, как пастух за полем коров шпыняет, да ребятишки хохочут на речке.

Жалко, что нам с Лидией Бог не дал детей. Старухи замучили спрашивать, что не по уставу живём. Да куда же она подевалась? Побродив еще немного по пустому дому, я засобирался в церковь.

У нас всё тут рядом, всё на глазах друг у друга. Белая деревянная церковь размером с небольшой дом стоит на пригорке. Больших холмов у нас нет. Зато простор такой, что глазу нечем зацепиться от горизонта до горизонта. На утренние службы приходят старухи, а по большим праздникам с окрестных домов все съезжаются, человек до двадцати пяти набирается вместе с ребятишками. Я шел легко, по привычной утоптанной дороге, как услышал какое-то движение сбоку.

– Ух и кислятина! – Взвизгнул голос из кустов. Что-то гулко стукнуло о притоптанную землю.

– Неправильно ты яблоки ешь – Второй басовитый голос шёл оттуда же. Никого не видно, только звонкие мальчишеские голоса резали воздух, и удочки мелькали тонкими соломинками поверх листвы. Самих ребят видно не было, шли по кустам, сокращая дорогу к озеру. Какое-то время две дороги будут идти рядом, а потом разойдутся в разные стороны, как и любые дороги.

– А как надо?

– Надо, чтобы в конце остался только черешок в двух пальцах зажатый. А семечки тоже не надо выплёвывать, семечки это полезно. Вон белки только их и едят.

– А вот и нет! – Появился третий голос.

– Что нет-то? Говорю тебе, что бросать огрызки – это перевод полезного продукта.

– А то и да, что надо выбрасывать. Может прорастет. Мне дед показывал, когда едешь по железной дороге, вдоль путей всегда будут яблоневые деревья. Если не станция там, конечно. Потому что люди едят яблоки. Потому что – а что еще есть в поезде. И выбрасывают огрызки в окно. А потом семечки некоторые прорастают, и вот и роща из яблонь.

– Ну и не ешь, ну и сажай огрызки, тоже мне садовод. – Первый голос надулся, и все разом замолчали. Только ведро скрипело еще какое-то время ржавой ручкой, пустым еще пока балластом болтаясь в мальчишеской руке.

Я вскарабкался на крутой пригорок, и, зажмурившись от яркого солнца, привстал. Над самой головой пронеслась стая остро кричавших стрижей, что, долетев до только им ведомого края неба, развернулись, как в стену врезавшись, и с гулом помчались обратно, рассыпаясь на десятки точек, и сливаясь в большой темный шар.

Хотя, почему именно стрижи? Может и ласточки. В книгах пишут «запела коростель», а почём знать, что это была именно коростель? Может соловей? Я никогда ничего не понимал в птицах, для меня это всегда удивительный пушистый комок Божией твари, дышащей, поющей, свистящей. Меньше ладони, а всё тоже дышит, и сердце бьется часто. По голосам же не различить. Для меня все поют на один лад, чи-чи-чи, кто-то протяжней, а кто-то басовитее.

В прошлом году нашел за домом Тришку, что доедал дрозда. Упал на колени перед котом, говорю, что же ты наделал бес, это же слёток, ему недели нет еще. Хотя, откуда мне знать, сколько тому дрозду дней было. Я даже не знаю, как он поёт. Но зато перед котом поклонился, потом еще рясу отстирывать пришлось от сока травы молодой.

С Пасхи никто не стоял на коленях, единственное время в году, когда приходит время радости, торжества Сына Его над смертью. Приходит, да заканчивается. Этой затянувшейся весной не хочется спешить. Не хочется отпускать прохладу дней, мерность шагов, медлительность по утрам, замерзшие негнущиеся пальцы, что неловко, как в первый раз, шуршат по желтым страницам тропаря.

Вот и моя белая церковь стала видна. Вся светится, словно прищепленная к небу за почти прозрачный крест. Золотом льется солнца свет, стекая по крышам и выступам. Каждая досочка светится. За крутым подъемом остались дома, и сады, и огороды, что кажутся уже маленькими, если обернуться. Я не оборачиваюсь.

Вижу, что у входа стоит кто-то, и прибавляю шаг. Вроде Анна, но не точно, такое солнце яркое, что не разобрать лица, только контур фигуры тенью различим из-под ярких лучей. Она крестится, завидев меня, и, опустив голову вниз, тянет руки, сложенные лодочкой. Я благословляю, потом отвожу в сторону от дверей, в тень набирающих цвет яблонь.

У нее в руках охапка наломанных веток сирени, и, чтобы освободить руки, она прилаживает весь куль под мышкой, неестественно загибая локоть, и перекашивая плечо.

Тяжелый запах цветов накрывает с головой, как в воду окунулся, оставляя позади себя чуть уловимый аромат свежескошенной травы – это у входа привалено несколько больших холщовых мешков, туго и доверху набитых.

– Батюшка, мне бы совета испросить. – У Анны голос тоненький, дрожит. За кустами сирени её и не видно почти. Я развернулся, и широко протянул руки забрать цветы, а она меня обняла. Так это было неожиданно, что ни смятые цветы, посыпавшиеся вниз, ни сама недопустимость ситуации не вызвали первой реакции отойти, или смутиться. Через несколько секунд она отпрянула, бережно положила цветы в ноги.

– Простите отец Павел. – Перекрестилась, и вздохнула глубоко и печально.

– Анна, чем ты поделиться хотела?

– Любви мало в людях отец Павел. Нет нигде. Куда ни сунься – везде что-то другое. Может и есть в ком, но всё закрытое, как тряпкой новую мебель завешивают, чтоб не истрепалась раньше времени.

– Ну, наша доля такая, чтобы найти любовь в себе в первую очередь. Любить Бога, потом близких.

– Меня муж не любит. А разве я этого хотела, когда замуж за него шла? – Она перешла на шепот.

– А ты сама-то его любишь?

– Нет, а за что его любить? Он мне ни одного слова хорошего не сказал за всю жизнь нашу. Живем так всегда, не понятно зачем.

– Ну так может стоит начать с себя? Скажи, ты же вот Бога любишь?

– Люблю батюшка, кладу по девять поклонов на каждый угол и молюсь, истово молюсь. Каждый день.

– Ну ты разве ждёшь что он придёт к тебе и положит ласковым словом? Обнимет?

– Так потом обнимет. Того и жду, святой отец. Кладу поклоны и думаю – не в этой жизни, так потом воздастся. А с мужем не так. Не люблю я его.

– Тебе смирению надо учиться, а гордыню ты оставь позади. Начни молиться, чтобы дал Господь тебе сил на первый шаг. Чтобы мужа ты сама привечать начала. Там и ему вразумление придёт.

– Я не хочу. – Она сделала шаг назад, и брови её метнулись к переносице.

– Смирись и прими как наказание, через которое придётся пройти. А гордыню смирять нужно.

– Бьет он меня!

– На все воля божья. Начни с себя. Он бьет – а ты ему говори, что любишь его.

– Как это?

– А вот так. Так и говори, «люблю тебя». И молись, молись, чтобы вразумление пришло Васе твоему. Тебе смирение нужно, ясно?

Она молчала, стояла с опущенными плечами не поднимая головы, только раскачиваться перестала, словно вросла в утоптанную гладкую землю. С дороги послышался хохот, и звуки разлетающейся щебенки от беготни. Я облегченно вздохнул, и, перекрестившись, легко и с облегчением пошел в храм. Внутри прохладно и темно. Походя, затаскиваю внутрь мешки. Там уже топчется несколько человек, что пришли помогать, убираться, и украшать храм к завтрашней службе.

В углу, стоя ко мне спиной стояли две женщины, и почти шёпотом переговаривались о ком-то. Я замер, но не успел прервать их, как понял, что разговор идет обо мне.

– Да ты только подумай, какой-то проклятый приход. – Это бабка Наталия. Старуха всегда здесь, иногда помогает, иногда просто приходит и стоит подолгу у окна, стоит ждёт чего-то.

– Прежнего отца Василия убрали. – Чуть повысив голос продолжала баба Наталия. – У него жена от веры отреклась и приняла толи ислам, толи мусульманство, не знаю точно. А эта нынешняя матушка тоже та ещё Лиса Патрикеевна, хитрая очень.

– Это почему? – По голосу не разобрать, но кто-то из прихожан.

– А ты хоть раз ее видела тут?

– Нет.

– Вот то-то и оно. Я тоже ни разу не видела. Сбежит она от него. Морда хитрая, хвост пушистый. А отца Павла выживут, сопьётся ведь, а хороший мужик.

– Чего это выгонят? – Вроде это Олюша кривая, она чуть картавит, но сразу не разберёшь, шепчутся же.

– А того.

– А как же он будет? Он ведь ничего другого и не умеет поди.

– Вот и я говорю, сопьется мужик. Видела я эту матушку, с книгой новой стояла на почте. Одно название, а не матушка. Ни детей, ни мужа. Бедный отец Павел. – Бабка Наталия тяжело вздохнула, и было слышно, как она быстро перекрестилась, шебурша негнущимися пальцами по кофтам.

Я отвернулся, противно. Прошептал тихонько – «Господи прости» – И широко шагнул вперед.

Обе вздрогнули и отступили на шаг друг от друга. Точно, они. Сплетницы старые.

– Ну что, за дело? Спасибо что пришли помочь. – Мой голос прозвучал строго, но тонко. Я люблю, когда он набирает силу и вибрацию от широко ходящего воздуха по нутру. Во время службы от чадящего кадила чуть кружит голову, и голос тоже начинает взыматься и покачиваться невидимым столпом. Но первые слова всегда выходят жалкими, сиплыми и не настоящими. Как свежесрубленная древесина, что трещит и воняет, если поджечь, а огня нет, и не дождёшься.

– Сейчас ещё подойдут, они веники ломают. Тоись березы. – Кривая Олюша отряхивала платье спереди от несуществующих крошек, и вдруг уперлась взглядом мне в подрясник, чуть повыше колен.

– Что такое? – Я тоже смотрел себе на широкую чёрную юбку.

– Там это… Святой отец, мыло что ли не отстиралось. – Она густо, как школьница покраснела и промямлила, чуть разберёшь. – Может дадите мне на день, я постираю исподнюю рясу вашу, а то не гоже, праздник ить большой.

Горячая волна накрыла меня, свинцом разливаясь через уши и горло, в зобе запершило, и я закашлялся, ударяя себя кулаком по груди.

– Отец Павел. – Протянула из-за спины маленький железный ковшик на длинной ручке.

– Вы попейте, а то ишь, как бес поперхнул.

– Спасибо. – Я выпил всю воду, и только после этого смог говорить.

В сенца завалилось еще несколько баб, с гоготом, румяных, с охапками тонких молодых береговых прутьев. До неприличия живых и счастливых. Увидев нас, они все разом стихли, затормозили перед невидимой чертой, словно их холодной водой окатили, и начали смущенно креститься.

Теперь тут живо дело заладится, а мне нужно передохнуть минуту. Шел я за алтарь, к своей любимой иконе Божьей матери «Блаженное Чрево». В этой части храма почти темно, свет чуть просачивается розовым пятном через занавешенные окна. Хочется поставить свечу, но пока рано, и я тяну и тяну. Прикасаюсь легонько к тяжелой деревянной оправе, и как ошпаренный отхожу на несколько шагов.

Каково это смотреть на розовое тельце своего родного младенца, заранее обреченного на страдания? Неужели Иисусова мать не учуяла? Не предвидела? Конечно, она знала. Синей широкой накидкой обернулась, чтобы солнце не обжигало её тонкую, прозрачную кожу, не раздражало еще сильнее, крепче прижимала сына к себе.

Спрятала железные, остро наточенные зубы в сундук. Не сказала никому, что каждый раз, как хотелось распахнуть его, одеть привычным жестом металлические мосты с ровными острыми рядами, она рыдала над закрытым замком, гладила его, кляла себя на чем свет стоит. Потом шла в кухню, и делала насечку на ноге ножом, чтобы помнить. Чтобы вспомнить потом, проведя рукой от бедра до тонкой щиколотки, то палец неровно проскачет по сотням шрамов, ровными короткими рядами, словно передающие сигналы о спасении.

Чтобы вспомнить, потом, как хотела, но не тронула. Как не спала ночами, искала Богородицыну траву, что помогает при вздутии живота, и газах. Настаивала мяты лопушиные листки-переростки, потому что уже не сезон, молодой мяты в это время года не сыскать, а молоко кончается.

Позже уговаривала мужа своего плотника, чтобы сына не бил особенно. Ему еще с крестом идти. Тяжело вздыхала, посматривая на сундук. Всё-таки первенец, жалко его. Мария, прекрасная Мария.

Так кто же ты сейчас? Кто? Всё-таки Бог, или человек? Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? *

Бог изменился, стоило сына, что навек принял в себя человеческое, провести через тропу Голгофы, на самый пик, а оттуда наверх.

Потому и светло так на Троицу, спокойно. Как будто большая рука, появляясь из-под купола под конец коленопреклонной молитвы, тянется к макушке, и не знаешь до конца – прикончит она тебя, или помилует опять, даруя свет и благодать, что горячими токами разбегутся по каждой жиле.

Каждый раз одно и то же. Отчего отец Бог сына своего предал смерти? Он ведь тоже знал, что любить человека не можно без потери себя. Если любишь так, как любит он, то готов самое дорогое перемешать человеческой кровью, густо закрашивая божественное нутро. А всё равно не закрасить. И через смерть соединиться в триедином.

Траву начали раскидывать по полу. Пахнет новым молодым полем, луговыми травами. Закроешь глаза – и вот-вот пролетит толстый шмель, и еще один. Я закрываю глаза. Но никто не гудит под ухом. Нет такой бумаги, что подтвердит, что ты любишь Отца и Сына и Святого духа. Есть бумажка о крещении и наречении именем в соответствии с календарем, еще можно получить от диакона печать, что ходишь в храм регулярно, или хранить расписки за свечную оказию. Но к любви это мало отношения имеет.

*(Ветхий завет Числа 23 Стих 19 ).

Василий вот Пирогов, неплохой мужик, каждое воскресенье в церкви, на клиросе стоит иногда, если кто приболеет, не откажет, если попросить помочь что сделать. Кидается на колени, как в храме появляется. На исповедях кается, что опять не сдержался, замучил до смерти бродячую собаку, да еще с такими мерзейшими подробностями, что слушать тошно. Жену свою колотит, но не издевается по собачьи хотя бы.

Говорит, что любит, но доводит она его, характер вздорный. Можно ли любить Бога и не любить людей, созданных по его подобию? И как нужно любить людей, чтобы уяснить самому себе, что Бог рядом? И как донести и разделить это чувство с другими?

Соседка моя Мария молится до нескольких часов в день, а сынка своего, Ванечку, запирает в подполе, чтобы не мешал. Мальчишка так кричит, так бьется, что всем соседям слышно, а ворвёшься в дом к ним, спасать эту сироту Божию – мать на коленях сидит, поклоны отбивает, не открывая глаз. Как не слышит криков. Ваня покричит, поплачет, устанет, да и заснет там, прям на лестнице, а то и земле подвала. Мать потом уж, как закончит, выведет его, и целует, и тормошит, говорит, что боженька просто так не услышит их просьбы, нужно просить с жаром, нужно потерпеть неудобства. Любит сына до безумия, так, что не готова ему простить человеческое, потому что Бога любит с той же силой. Господь всевышний, помоги выйти на свет нам.

Я люблю протирать иконы на Пятидесятницу. Сам. После толпы шумных баб, что долго еще, шепотом гудели по разным сторонам и углам, пока не обошли все иконы, зашли, окрещиваясь, как водой поливаясь, и топтались у входа, ожидая благословления Баба Нюра и Наталия.

Баба Нюра пришла пешком, в калошах, с пушистым веником надранных молодых прутков. Широкие жирные листки торчали неловко во все стороны щеткой. Баба Ната приехала на велосипеде, крепкая, горластая, в цветастом платье, появляющаяся по частям – сначала огромная грудь, потом подбородок, и наконец сама, с пучком седых волос на затылке.

Я раздавал им указания: помыть окна, зацелованный золотой алтарь, скрипучие половицы. Тенёта по углам убирать старой шваброй, протереть подсвечники. Но иконы – это моё, это сокровенное.

Я любил гладить Его мать по заушинам, провожая выбившиеся волосы назад, подправляя старой тряпкой синие полосы одеяний, не трогая младенца. Младенца трогать нельзя. Ему долгий путь идти, не до нежностей. Но мать меня всегда смущала. Она ведь знала всё с самого начала, и не уберегла. Не хотела. Знала, и отдала.

Я строго замираю со старым, серым от частых стирок полотенцем в руках. Глажу по головам апостолов. Провожу по краям рам, по желтым нимбам, по кромке крыльев. Не тороплюсь, хотя в храме с утра холодно, так и не нагрелось, от каменных плит веет темной стуженой землей.

Ничего, через несколько часов соберется весь приход, в ярких цветастых платках будет стоять вся деревня, надышит, насытит воздух теплом, что, поднявшись к самому верху, отразится от взошедшего до пика солнца, разольется по сводам обратно золотом, заблестит в глазах каждого светлой надеждой на благодать, и неизменное спасение.

В руках можно сжать его (тепло), да уже по крови со стуком в висках разбежалось токами. Лампадки еще нужно протереть маленько. Я не закончил своей мысли, поскольку дверь с грохотом распахнулась, и, держа дверь на вытянутой руке, кто-то из мужиков крикнул запыхавшимся голосом вглубь храма «Ванечку крысы погрызли у Марии». Дверь вернулась без скрипа обратно, тяжелым глухим грохотом разделив время на до и после.

Свечки одинаково качнулись в наступившей тишине, моргнув, и на пару секунд оставшись без золотого нимба. Женщины побросали тряпки, молча кинулись вон.

Я тяжело слез с лестницы, прислоненной к стене, и вышел на улицу. С холма было видно, как небольшими темными фигурками бежали люди с разных сторон, как по воронке стекаясь к одному дому. Я тоже побежал, в висках токала только одна мысль, приходящаяся на каждый второй шаг. Всегда, когда что-то случается непонятное, выбивающее из равновесия, я вывел простое – нужно идти, и считать каждый шаг. «Отец–спаси–и–помилуй–нас», по слову на каждый шаг. Стоило оставаться внутри этих пяти шагов, тогда вскоре возвращаешься в спокойное состояние, откуда можно разговаривать, отвечать на реплики, и слышать других людей. В этот раз не сработало, и на «Отец» я спотыкался и спотыкался, и в голове продолжало стучать «Всё кончено», «Всё кончено», «Всё кончено».

Быстрее было бежать не по дороге, а срезав треть – прямо по холму вниз, напрямую. Под ногами беспокойным морем трепыхался молодой ковыль, ветром перекатывались цветущие тяжелые макушки. Но не капитаном чувствуешь себя в этом поле, а уведшим чужую лодку, без весел оказавшимся посреди светло-зеленых волн, равнодушно хлещущих через борт и вращающих нос. «Отец-отец-отец» беспомощно пытался вернуться я в разумное состояние.

Но от мелькания тускло переливающейся травы закружилась голова, и я снова бежал, сипя беззвучно «Хоть бы живой». Были еще видны следы пробежавших тут же, по короткому пути, с широким расстоянием между пролежнями. По двору бегали куры, кучей стояли молчаливые ребята, бабы плакали.