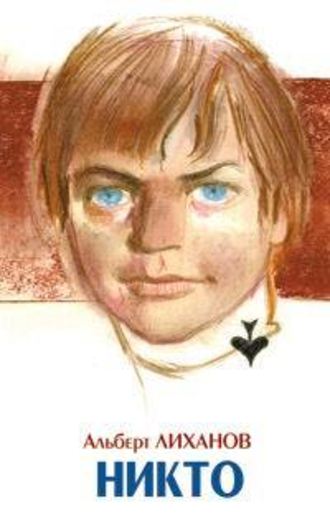

Альберт Лиханов

Никто

7

Кольча теперь поздно возвращался в общежитие, но никто и подумать не мог его укорить. Валентайн садился ужинать не раньше девяти, а то и десяти вечера, да и происходило это очень часто в новом месте. Казалось, полгорода готово распахнуть объятия белобрысому парню со смешной фиксой: он то снимал ее, то надевал, будто часть своей одежды.

Топорику еще потребуется время все понять и во всем разобраться, пока же он должен был присутствовать на каждом ужине: тогда-то и произошел с ним этот конфуз.

На столе оказалась икра – красная и черная, и, когда Валентин подвинул к нему плоскую тарелочку с блестящей, поблескивающей маленькими шариками осетровой икрой, Кольчу чуть не вырвало.

Валентин внимательно вгляделся в него, помолчал и спросил серьезно:

– Дак ты, выходит, ее не видал? И не едал?

Кольча мотнул головой, принялся уверять, что не хочет, привычная покладистость изменила ему, он уперся и сам себя уверил, что ничего с собой поделать не может.

Валентайн намазал кусочек белого хлеба маслом, наворотил сверху столовую ложку икры и принялся стонать от удовольствия, прожевывая деликатес. Впрочем, когда проглотил бутерброд, проговорил озабоченно:

– Придется приучить тебя и к этому…

Они вообще ели шикарно. Разные паштеты, колбасы, ветчина. Валентин запивал все это коньяком «Хеннесси» в невиданных ребристых круглых бутылках, потом подавали уху или борщ, изготовленные по всем правилам кулинарного искусства, и Кольча млел, пьянея от одной еды, потому что выпивать ему не полагалось. Потому он, наверное, и ужинал за одним столом с хозяином, что теперь у него была четкая обязанность: отвезти Валентайна ночевать.

Это было самое загадочное. Белобрысый велел ему везти себя к такому-то приблизительно месту. К перекрестку каких-то улиц. К такому-то кинотеатру или магазину. Потом велел тормознуть, причем требовалось это сделать лихо, на мгновение, по возможности даже не включая сигнал поворота и не прижимаясь к бортику, а для этого надо было, чтобы сзади никто не торчал, никакая машина – затем кратко остановиться, выпустить патрона и, едва хлопнет дверца, двинуться дальше.

Со стороны выходило так, будто машина вовсе и не останавливалась, а ровно шла себе по дороге, ну, чуточку тормознула.

Валентин всегда велел выпустить его в малоосвещенных частях улиц, выскочив, немедленно растворялся, и Кольча даже догадаться не мог, где ночует его хозяин.

Лишь постепенно стали вырисовываться четыре точки, вокруг которых проходили трассы Кольчиного автомобиля – «Вольво» или «Мерседеса», – да и то, если точками можно обозначить городские кварталы, в ущельях которых исчезал, растворялся хозяин.

Топорик не очень удивлялся этому, не торопился спросить. После триумфального визита в интернат он сказал себе, что должен радоваться новому положению, что надо ценить доброе отношение Валентина, его щедрость, но еще больше надо ценить не посулы и надежды судьбы, а ее реальные подарки. Когда бы еще он стал опытным слесарем после училища? А тут – раз! – и за рулем таких классных машин, ничего себе, да еще и ключи в кармане круглые сутки. Когда бы он заработал на джинсы? А тут – вмиг на нем шикарная униформа, а сексуальная тетка Зинаида стрижет его всерьез, не как мальчишку – щелк-щелк ножницами, и готово! – и ей за это выплачивают чью-то целую месячную зарплату.

Не реже чем раз в неделю Валентин совал в нагрудный карманчик Кольчиной джинсовой куртки несколько крупных купюр. Такие деньжищи Топорик прежде и в руках-то не держал, а тут ему совали их этак небрежно, будто даже извиняясь за малость сумм. Кольча, теряясь, благодарил горячо Валентайна, но тот искренне морщился, говорил: «Брось ты!», или «Какие пустяки!», или «Заработал – получи!».

Вот это выражение больше всего Кольчу сбивало с толку. Как он, Топорик, заработал? Чего такого сделал? Сидел себе за рулем в шикарной машине – одной или другой, – ужинал вместе с Валентином – одно это сколько стоит! – потом подвозил его, ставил кар в училищную мастерскую, вот и вся работа.

Если, конечно, не считать еще еженедельных поездок с Андрюхой и Антоном или кем-нибудь вроде них. Да и то, что за работа?

Надо было просто ехать, просто слушать их команды, тормозить тут, встать там, подождать около такого-то места.

Парни в черных кожанах выходили и снова садились в машину, тачки меняли чуть не каждый раз, но Топорика это мало трогало – если надо, он готов сесть за руль какого-нибудь зачуханного грузовика, раз велит Валентайн.

А хозяин очень любил машины и, кажется, был всерьез опечален только тем, что их мало, – ничего себе!

– Надо больше, больше, – приговаривал он при обсуждении этой темы, – и постепенно прибавились новенькие «Жигули», дорогая «десятка», а потом поношенный джип-чероки.

Приученный интернатом не слишком вдумываться в происходящее вокруг, жить по инерции, двигаясь, смеясь, учась по команде, по звонкам и крикам, в общем стаде со стадной же, а это значит, разделенной на всех ответственностью, Кольча, может быть, всем своим образом воспитания был больше, чем кто-нибудь иной, приспособлен к тому, чтобы вовремя тормозить – не машину, а сознание.

Он вез кого-нибудь из кожаных мужиков и умел не думать о том, кто они на самом дели, эти Андреи, Антоны, Семены и Григории… Первый раз, в июньской роще, увидев Белобрысого в сопровождении двоих, он сразу отделил улыбчивого Валентина от его бойцов. Из троих в одинаковых пиджаках он одушевил только одного, двух других оставив в сознании необходимыми манекенами, нужными и полезными, наверное, их вожаку, но вовсе не такими, как он.

Теперь они оказались ягодами одного поля, но так могло показаться только со стороны. Действующие пиджаки садились и выходили, но Топорик никогда не думал о том, кто они такие, есть ли у них матери, жены, дети, где они живут, куда, наконец, они уходят и почему появляются вновь.

Ему полагалось ехать с ними – и он ехал. Ему велели тормозить – и он останавливался. Ему приказывали быть во столько-то там-то, и он, не обращая внимания на стиль, каким отдавался приказ, пропуская мимо любые интонации, точно в срок оказывался на месте.

Думал ли он, что участвует в чем-то малоприятном, недостойном, может, даже преступном? Если бы его спросили прямо, он ответил бы: «Нет». И упрекать его было бы несправедливо, хотя и легко.

Упрекать – значило не понимать природы воспитания в сиротском заведении паренька по кличке Никто.

Впрочем, даже Валентайн, придумавший ее, никогда ею не пользовался. Звали Кольчу по-прежнему, как в интернате: Топорик, Топор, – до Топорища никогда не доходило, никто еще всерьез не рассердился на паренька.

Белобрысый обращался к нему дружески, как бы на равных. С остальными он был груб, в выражениях не стеснялся, и не раз, когда они ехали вдвоем с Кольчей, жаловался ему на тупость и жадность своей команды, которую приходится держать в жесткой узде.

– Понимаешь, – говорил он Кольче, будто тот ему ровня или на самом деле брат, – чем больше люди имеют, тем им больше требуется. Были бедны, были глупы, а разбогатели – поумнели. Только и гляди за ними.

В другой раз, долго вглядываясь в Кольчу, который вел «Вольво», Валентайн сказал ему:

– По-настоящему одной крови только ты и я во всем нашем балагане.

Кольча мельком взглянул на хозяина, вежливо улыбнулся, но не переспросил, хотя ничего и не понял. Валентайн все знал про него, все слышал, что происходит в нем, все чувствовал. Удивился:

– Ты и «Маугли» не читал?

Пару ночей Топорик лихорадочно осваивал Киплинга. Но даже обнаружив в книге знакомое выражение, не стал думать дальше, не стал спрашивать себя: мы – что, звери, пусть даже не добрые и не беззащитные? Он только прочитал, торопясь, вернул книгу в библиотеку и на этом остановился, вновь умело затормозив.

Он и сам про себя думал, что ступает по шажочку, без приглашения не движется, а ведет себя как замороженный. И еще он думал про себя, что это все ему здорово помогает. Чувствовал: это нравится Валентайну.

Нравится его неболтливость, его осторожность, умение не выдумывать, не фантазировать, не бежать впереди паровоза. И еще нравится преданность Валентайну. Не его делу, которое ему невидимо пока, не подручным, а ему самому. Лично.

8

Как же он не похож был на остальных, этот белокурый Валентин! Как непрост! И какой необыкновенный дар жил в нем!

Придись его жизнь на другие времена или родись он в другом краю, вышел бы из него крупный политик, управитель двора, серый кардинал при короле или премьере. При иных обстоятельствах, в народную войну, к примеру, он мог бы явиться, как умелый защитник, боевой командир, настоящий герой. В другом разе спроста бы овладел мастерством бюрократа, вершителя чужих судеб, распределителя казенных богатств. Равно как мог бы стать трибуном, триумфатором, Робин Гудом, чтимым слабыми, секретарем ЦК…

Все эти выдающиеся способности и бурлили в нем, принимая, правда, во внимание обстоятельства и место действия: обескровленная Россия и невелик городок посреди нее – забытый властью, Богом, обрекший себя на вялое непротивление ходу угнетающей жизни…

Как и Топорик, не наученный обдумывать последующее, так и Валентин не обучил себя мыслить в сослагательном наклонении: что было бы, если бы… А потому жил, преследуя короткие цели, и наслаждался дарами данного Богом дня. Прирожденный гурман, эмпирический философ, открывая людей, он открывал и себя, радуясь каждой приятственной минуте, недолгой радости и нежданному открытию, оставаясь сам совершенно закрытым.

Однажды он обнаружил в немногословном Топорике его обширные песенные знания, вспомнив перед этим, как пели интернатовцы у пенька. Ехали они днем, была зима, вокруг стояли заиндевелые деревья, Валентин пропел негромко, себе под нос, о чем-то думая, первые строчки:

Утро туманное, утро седое,

Нивы печальные, снегом покрытые…

И Кольча вдруг громким, уверенным, хотя и ломким мальчишечьим тенорком поддержал:

Нехотя вспомнишь и время былое,

Вспомнишь и лица, давно позабытые…

Валентин встрепенулся, обернулся к Кольче, с вызовом каким-то пропел следующие строчки, которым с таким же уверенным вызовом, не повернувшись к хозяину и даже не улыбнувшись, весь, казалось, в смысле слов, которые выпевались, вторил водитель:

Вспомнишь обильные, страстные речи,

Взгляды, так жадно, так робко ловимые,

Первые встречи, последние встречи,

Тихого голоса звуки любимые.

Потом Валентин отвернулся от Кольчи, сел прямо и предался песне, расслабясь, покоряясь, а может, и радуясь тому, что поет не один, и песню эту знает не только он, но и этот пацан. Получалось слаженно, дружно, хорошо и грустно:

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,

Многое вспомнишь родное, далекое,

Слушая ропот колес непрестанный,

Глядя задумчиво в небо широкое.

Они замолкли, прислушиваясь к ропоту колес не чьей-то чужой, а своей судьбы. Кольча, воспитанный в интернатовском нечувствии, снова цепко глядел на дорогу, не форсируя движок, стараясь забыть инерцию настроения, заключенного в песне, не углубляясь дальше – спел и все, – и Валентин, напротив, плывущий по течению, витающий в каких-то своих мыслях и, может, даже в другом пространстве.

Потихоньку он вернулся в теплую, хорошо пахнущую кабину, вернулся в настоящее время, опять посмотрел на Кольчу, спросил его:

– И много знаешь?

– Целый песенник! – Топорик оторвал одну ладонь от руля и отмерил пальцами сантиметров десять. – Вот такой.

– Не ожидал, – вздохнул Валентайн и похвалил, но как-то непонятно: – И это есть хорошо!

Теперь они пели каждый вечер, а в багажниках «мерса» и «вольво» появились две гитары. Крепко поужинав и приняв полбутылки дорогущего «Хеннесси», Валентайн кивал Кольче, тот подавал одну из гитар, и они подолгу пели. Хозяин презрительно поглядывал на кожаных своих подмастерьев, те, стараясь не ударить в грязь лицом, норовили подпеть, но это не получалось по той простой причине, что слов никто не знал, или знали пару строчек, пропев которые, умолкали, в отличие от этого дьяволенка из ПТУ, знавшего все подряд, надо же!

Однако удивление быстро сменилось ревностью, завистью, недовольством. Кольча чувствовал это, но ему было все равно, как относятся к нему манекены, а это первый задаток предводителя. Они пели вдвоем с шефом, причем хозяин обзавелся песенником, который Кольча таскал с собой, подавая его к ужину как бы на десерт, сам в этом десерте совершенно не нуждаясь.

Так что один-единственный не ревновал его к песенному энциклопедизму, но это был хозяин, Валентайн, что вполне устраивало Кольчу. Впрочем, говоря откровенно, если бы Валентин, вслед за кожанами, тоже позавидовал Топорику, но при том предложил продолжить пение, Кольча бы не остановился. Это тоже была интернатская привилегия: все свое ношу с собой. Ни богатств, ни загашников, ни больших тайн, ни задних мыслей не знал Кольча от самого рождения своего.

Но Валентайн был прекраснодушен, он даже как бы подчеркивал ярко выраженное превосходство над ним самим этого пацана, незаметно вздувая в нем сердечное тепло и неугасающую благодарность.

А ведь были у Валентина и дополнительные возможности.

Однажды он велел сесть за руль Андрею по кличке Андреотти, а сам сел с Топориком на заднее сиденье, и хотя Антон, прозываемый Антониони, что-то шептал ему на ухо, махнул рукой. Потом они подъехали к небольшому магазину радиотоваров и Валентин позвал Кольчу с собой.

При входе стоял кожан, подобный Валентайновым, который при виде Кольчиного шефа отступил то ли в испуге, то ли в полупоклоне, навстречу выкатился похожий на пузырь круглолицый и пузатый торгаш, что-то попробовал шептать Белобрысому, но тот показал на Кольчу и сказал тому:

– Запомни его! Это мой наследник! – и ухмыльнулся. – Давай не жмись, подари ему красивую балалайку.

Пузырь покатился к прилавку, размахивая округлыми ручками, стал показывать кассетники разного размера, а Кольча ухал, вглядываясь в цены. Валентин опять мгновенно разобрался в беспокойствах Топорика, рассмеялся, зашел за прилавок и снял со стенда красивый красный стереофонический двухкассетник и протянул его Кольче.

Тот зыркал по сторонам, еще смущаясь, а Валентайн бросил небрежно хозяину:

– Если ему не понравится, заменишь на любой другой.

Кольча думал, хозяин опять расплатится не глядя, как платил он за джинсу корешкам из интерната и парикмахерше Зинке, но Валентин только снисходительно кивнул пузырю: «В счет расчета», – и они выкатились на улицу.

Топорик не отказался от очередного подарка, но, честно говоря, спокойно прожил бы и без него. Когда ему слушать-то кассеты и станции? В общаге он почти не бывает: сперва занятия, потом мастерская, а весь оставшийся день до самой ночи – на машине, где есть и кассетник, и радио на любой волне – пожалуйста. Но он покорно принял «балалайку», подумав, что получает приз. За что? За песни, которые знает во множестве? А может, и за покорность? И, конечно, за то, что хозяин его выделяет почему-то из остальных. Наверное, потому, что он единственный пацан в ватаге молодых мужиков. Единственный малолетка. Да еще и безродный.

9

Как бы ни прятался Кольча от правды, она на него все равно наступала, проникала в него фразами, которыми обменивались Андрей и Антон, постоянством маршрутов, по которым он двигался перед ужином с кожаными пиджаками, тоской, которая вдруг ни с того ни с сего выливалась из хозяина, обдавая каким-то неясным жаром…

А потом настал день, когда сам шеф объявил Топорику, что теперь за рулем побудет другой, а ему пора втягиваться в дело.

Новое занятие не слишком удивило Кольчу потому, что на его психологическую подготовку хозяин времени и сил, как становилось очевидным, не пожалел.

Андреотти и Антониони двигались впереди, Топорик ступал за ними, и они входили в какие-то подъезды, открывали двери в кабинеты мужиков и теток, всегда испуганных и лишь только делавших радушный, удивленный вид.

Кожаные мужики не вдавались в разговоры, частенько даже не садились в предложенные кресла, а получали конверты или просто завернутые в газету пачки, небрежно бросали их в сумку, которая болталась теперь на плече у Топорика, и он только задергивал молнию.

К вечеру эту сумку Кольча передавал мужикам, с которыми двигался по маршруту, а они, сверив, если надо, конверты с записями, вручали ее кассиру Тараканову, по кличке, как нетрудно догадаться, Таракан. Этот Таракан, такой же мордастый, как все в команде, по маршрутам не ходил, днем вообще не появлялся. Возникая только к ужину, в котором принимал активное, хотя и безалкогольное участие, всякий раз перед тем протягивая Валентину клочок бумаги с цифрой суточного сбора.

За месяц Топорик отлично выучил все подконтрольные команде точки: базы, склады, магазины и даже ларьки, среди которых оказалась и та неудачливая тетка, у которой он в младые годы лично экспроприировал «Сникерсы», пару бутылок и памперсы для Макарки.

В глазах у этой тетки из породы «мамашек» стоял вечный ужас, и, когда Валентин велел Топорику сделать новый шаг вперед, следуя которому сборщиком дани должен был стать он, а амбалам полагалось лишь стоять за спиной и угрожающе сопеть при этом, он начал с нее.

Кольчу она не признала и во все глаза таращилась на стоящих за спиной представителей итальянской общественной и культурной жизни Андреотти и Антониони, в простонародье называемых Андрюхой и Антохой, так что Топорику пришлось поторопить ее, прикрикнув:

– Ну!

Только теперь торговка перевела взор на малолетку, натужно улыбнулась и протянула вдвое сложенную пачечку мелких купюр, чтобы, видать, произвести впечатление. После рейдов деньги пересчитывали, поэтому на конвертах при получении делалась пометка – чей он и сколько в нем – с тем, чтобы установить или не установить совпадение. Эта же протягивала деньги, даже не завернув их.

Кольча обернулся на бугаев, они дали едва заметный знак глазами, и пришлось, прежде чем сложить их в инкассаторскую сумку с эмблемой «Адидас», бумажки пересчитать.

Топорик постепенно привыкал к вкусу и силе денег, но лишь постепенно. Интернатовское безналичное существование не так легко выхолостить из сиротской души, а потому он перелистывал бумажки с брезгливостью, даже некоторым отвращением. Они были нечисты, эти знаки удач и поражений, некоторые помяты и мягки от многоразового употребления, другие хрустящи и гладки, невинны и чисты, как дети, не сознающие своей ответственности.

В общем, они были чем-то чужим для Топорика, переходили из рук в руки и не принадлежали ему, он лишь был минутным посредником между этой теткой и, наверное, Валентином, почтальоном, передающим послание из рук в руки, но если письмо закрыто и не вызывает чувств у того, кто его приносит, деньги, да еще не спрятанные хотя бы в старую газету, отдают чем-то неприятным…

Однако это требовалось преодолеть, и Кольча преодолел, лишь подолгу намыливая руки вечером, перед ужином, долгожданным часом, когда, не вспоминая ни про какие деньги, благородный Валентин, взяв гитару, протянет первую строчку: «Лишь только вечер затеплится синий», – и при этом вопросительно, будто испытывая, вглядится в лицо Кольчи – мол, выдохся ли? – а он, не смутясь, подтянет:

– Лишь только звезды зажгут небеса…

Начиналась вечерняя расслабуха, и Кольча, меняя свою специальность в команде шефа, потихоньку познавал вкус «Хеннесси», любимого коньяка Валентайна, а это служило знаком особого признания, потому что остальные пять-шесть амбалов, ужинавших с шефом каждый день, к «Хеннесси» не приобщались, называя его хозяйским пойлом и вкушая исключительно водяру разных названий и всевозможных производств.

И опять Кольча улавливал краем глаза ревнивый взор кого-нибудь из мужиков, адресованный в свою сторону. Правда, это были обрывки взглядов, как бы мелкие, не означающие серьезной угрозы, осколки некрупных неудовольствий – так, не поймешь что: или несогласие с барскими капризами шефа, или нескромностью этого беспородного выскочки…

Впрочем, возраст Кольчи, его малолетство, да еще и сиротское происхождение, то есть полное отсутствие происхождения, амортизировали мужицкую ревность, и они мирились с тем, что Топорик получил какие-то новые, неведомые раньше права.

Он становился первым в тройках или пятерках, обходящих владения. Он брал деньги и кидал их, пересчитав, если надо, в адидасовскую суму. Взрослые амбалы лишь стояли за ним, и Валентайн одной фразой раскидал любое возможное сопротивление.

– Он – несовершеннолетний, значит, почти ненаказуемый, – сказал он как-то за ужином. – А вы просто стоите. Свидетели. Пошурупьте! Это разные блюда.

То, что сумку Таракану сдавали амбалы, Кольчу совершенно не трогало. Главное, он четко знал маршрут, адреса, лица и суммы. А патрон сильно расширил его словарный запас.

Кольча знал теперь, что собираемые деньги называются: дань, калым, ясак. А еще – налог на безопасность.

– В конечном счете, – объяснял хозяин, – мы несем ответственность за их благосостояние и безопасность. Никто на наших подконтрольных не навалится, никто не ограбит – они под нашей защитой. Как всякий труд, эта защита требует жертв. От них. А может, и от нас. Главное, сохранять статус-кво. Пока это так – все спокойно. И мы получаем за нашу работу наш ясак. Наш калым. Нашу дань.

Он смеялся, перебирая гитарные струны. Подмигивал Кольче, говорил ему:

– А ты не бойся. Не дай Бог, если что случится, я тебя из любой передряги вытащу. Сам погибну, а тебя спасу.

Топорик смущался, опускал глаза. Вовсе не желал он, чтобы Валентин погибал, куда он без него, без старшего брата, а тот продолжал, порой в присутствии амбалов, их, может быть, несогласия:

– Ты мой наследник. Таким делом командовать должен только такой, как ты. Ни семьей, ни домом, ни детьми не обремененный. Вот они, – кивал он на пиджаков, – они другое дело. Им остеречься не грех. А нам с тобой отец родной – ветер в поле…

Амбалы крякали, а хозяин смеялся им в лицо:

– Да ладно вам, – приговаривал, – не кряхтите. Разве плохо вам? Разве я жлоб?

– Не-ет, шеф, ты не жлоб! – восклицал Антониони, к примеру.

– Кем бы мы теперь были-то? – вопрошал еще кто-нибудь с камбальими ладонями и мордой, вытесанной из гранита еще при жизни.

– То-то! – поучительно смеялся хозяин, поблескивая фиксой. – Или вы со мной не согласны? Про Колюню нашего?

– Да он у нас как сын полка! – отлил однажды Андреотти.

– Точно! – похвалил его, не улыбаясь, Валентин. – Он и есть сын полка. Нашего маленького полка. – Побренчал струнами и вдруг спросил, не ожидая ответа: – А кто еще о нем позаботится? Государство наше родимое? Крепко оно про вас-то позаботилось? Про ваших женушек, у кого есть? Про ваших деток? То-то! Так что, Коля Топоров, живи и радуйся, раз такое дело. Отряхивай эти груши! Наедайся от пуза!