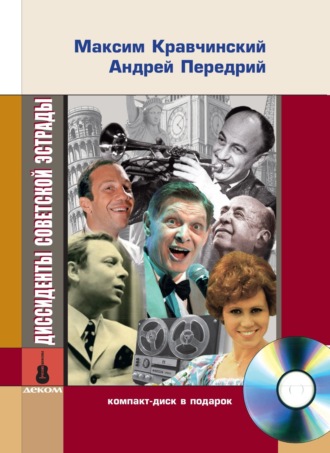

Максим Кравчинский

Диссиденты советской эстрады

Бог поцеловал в темечко

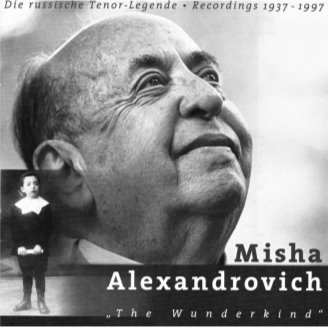

Александрович начал петь еще до того, как начал нормально ходить. В 1921 году семья переехала из местечка Берзпилс в Ригу, чтобы дать ребенку шанс музыкального развития и обучения. Его привели в Еврейскую народную консерваторию, которая только-только открылась в Риге по инициативе Соломона Розовского, ученика Римского-Корсакова. Отец мальчика Давид рассказывал педагогам о том, какой у него гениальный сын, но профессора, глядя на тщедушного 7-летнего малыша, лишь снисходительно кивали. А когда они прослушали, то пришли в замешательство. Встречались дети, голоса которых использовались в хоре, но вокалисты с индивидуальной интерпретацией, поставленным голосом и безукоризненной врожденной техникой исполнения – это же непостижимо. В консерватории даже не было вокального класса, но с ним начали работать, и уже через год был организован его первый сольный концерт со взрослым репертуаром: Григ, Шуберт, Гречанинов, Гуно, Годар… Недоумевали педагоги, врачи, музыканты: что это за явление? Они готовы уже были смириться с тем, что техника подарена ребенку от Бога, что-то сделали учителя, что-то он «от себя» добавил. Но как может ребенок интерпретировать сложные чувства, на приобретение которых у него просто не было времени? Не сумев объяснить необъяснимое, газетные рецензенты ударились в мистику, растолковывая читателям, что подлинный художник рождается «со знанием чужого Я». Городская сенсация быстро стала европейской.

Отец вундеркинда, одержимый мечтой добыть для сына мировую славу, в 1925 году на деньги, заработанные концертами сына в европейских турне, везет мальчика в Америку в надежде показать его большим педагогам и певцам. Но это путешествие принесет отцу разочарование, а 10-летнему артисту – первое лобовое столкновение с несвободой. Несмотря на наличие въездной визы, власти США сняли их с борта паротурбохода и интернировали на Эллис Айленде, заподозрив в планах нелегальной иммиграции. Через два месяца заточения на «острове слез» их депортируют в Германию.

Священнослужитель

Александровичу повезло с педагогами, и после окончания мутационного периода миру явился лирический тенор полного диапазона и сладчайшего тембра, которому семь десятилетий будут рукоплескать на пяти континентах.

В 1932 г. 17-летний певец с блеском победил в конкурсе вокалистов, организованном в Риге Национальной оперой. Но предложения ангажемента не последовало. Причины не скрывались – маленький рост и русский акцент в произношении латышского языка. И вообще: решено принимать только певцов-латышей. Давид уговаривает сына освоить канторское искусство. Так Александрович становится самым молодым обер-кантором в истории. Этот пост ему предложила Центральная синагога Манчестера.

Новизна, почетный статус, внимание прихожан и отеческая забота «старших товарищей» в сочетании с высоким для 20-летнего артиста жалованьем значили немало. Теперь он мог позволить себе не только принимать независимые решения, но и ездить в Рим для встреч с учителем – Беньямино Джильи, с которым удалось познакомиться благодаря протекции Тито Скипа. Но череда разочарований была не за горами. Вскоре выяснилось, что любое предполагаемое выступление кантора за пределами синагоги должно выноситься на обсуждение правления и получать его одобрение путем голосования. Это означало, что о светских концертах артист может забыть. К гетоизированной атмосфере и культурному вакууму добавилось непомерное давление со стороны руководителей синагоги, которые вознамерились любой ценой женить своего кантора. Но достигли, как это часто случается в жизни, противоположного результата. Рыцарь, бросив доспехи, бежал с поля боя. Прервав выгодный контракт, кантор в спешном порядке пересек Ла-Манш. Позади остались манчестерский смог, добропорядочные немузыкальные прихожане и обманутая невеста.

Манчестерский опыт Александровича как бы расставил все по своим местам в душе молодого артиста. Представления о свободе в творчестве начали принимать физические формы с четкой границей между конформизмом и компромиссом. Гармонизировать эти формы в значительной мере помог новый пост оберкантора в хоральной синагоге Каунаса.

Здесь, невзирая на недовольство ортодоксального истеблишмента, певцу не запрещают не только выступления за пределами синагоги, но и позволяют организацию светских концертов внутри самой синагоги. Эти концерты регулярно посещают солисты Литовской оперы. Они же приглашают Александровича участвовать в своих постановках (Ленский в «Евгении Онегине», Альмавива в «Севильском цирюльнике»). К этому же периоду относится и смелая попытка певца, мечтающего о синтезе еврейской и европейской музыкальных традиций, создать оперную сцену на идише. В мае 1938 года печать сообщила о первой постановке «Риголетто» на идише, где молодой кантор исполнил партию Герцога. Чуть поздней Александрович включит в репертуар арию Надира из «Искателей жемчуга» Бизе и Ленского на иврите.

Кто знает, может, идея увенчалась бы успехом, если бы не коллапс Европы и захват Литвы Советским Союзом. С этого момента с канторством было покончено. Даже синагогальный хор был распущен, а мальчики-хористы стали пионерами. Теперь, встречая на улице кантора, они с ним не здоровались.

600 концертов под аккомпанемент минометов

За свою длинную жизнь Александрович сменил пять гражданств и 9 стран проживания. Он свободно говорил на шести языках, а пел на двух дюжинах, включая ладино. («Когда я пел по-грузински, я не всегда был уверен, что пою не по-армянски», – иронизировал артист). Став в 1940 году советским гражданином, певец впервые столкнулся с проблемой: что петь и для кого петь? И эту проблему решила за него жизнь. По трагическому стечению обстоятельств, он вышел из поезда на перрон московского вокзала утром 22 июня 1941 года. Улицы Москвы еще не были увешаны афишами с его именем. Они пестрели нескромными идеологическими лозунгами и транспарантами с их нелепыми напоминаниями о несокрушимости и могуществе на фоне всеобщей подавленности и смятения. В филармонии он получил предписание отправляться в Тбилиси для обслуживания войск Закавказского фронта. По дороге судьба сведет его с 19-летней балериной, беженкой из Риги – Раей Левинсон. Вся ее семья – 19 человек – не вернется из гетто. Та же судьба уготована и для старшего брата Александровича с семьей. Они с Раей поженятся и не расстанутся до самой смерти. Таким образом первыми слушателями свежеиспеченного советского тенора стали бойцы, защитники Кавказского хребта и раненые в военных госпиталях. Таких концертов только за первые полтора года войны Александрович дал более шестисот в непосредственной близости от огневых позиций, стоя под открытым небом на ледяной земле. В 1944 году командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев лично представит певца к награде медалью «За оборону Кавказа». Поздней ему вручат также медаль «За оборону Ленинграда».

Неаполитанские песни для агентов вражеских разведок

После войны стихийная популярность Александровича охватывает всю страну. Его голос ежедневно транслируется по радио. Билеты на его выступления в БЗК и Зале им. Чайковского продаются перекупщиками за несколько номиналов, а на предприятиях талоны на приобретение билетов разыгрываются в лотерею. Его харизма и мастерство не оставляют равнодушными даже тиранов. Ему сходит с рук дружба с С. Михоэлсом и Л. Квитко. НКВД не сводит с него глаз – ждет команды. Даже распространяет легенду о том, что он передает сидящим в зале агентам иностранных разведок шпионские сведения, закодированные в… неаполитанских романсах. Циркулируют слухи о его аресте. Но Александрович не рвется к должностям и глаза не мозолит – до семи месяцев в году проводит в поездках по стране. Более того, на годы последней волны сталинского террора приходится время наивысшего успеха Александровича. В 1947 году он становится Заслуженным, а в 1948 – лауреатом Сталинской премии.

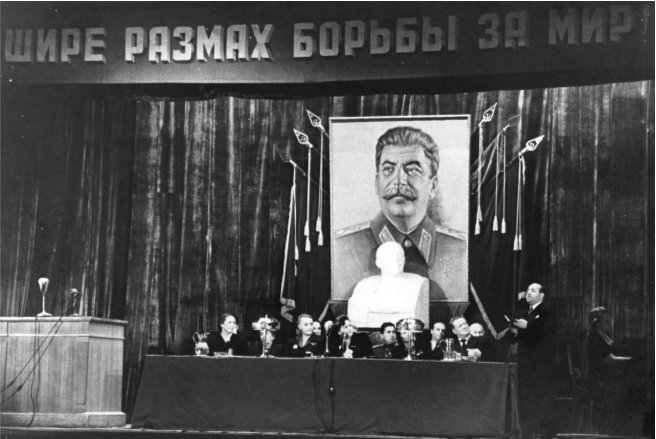

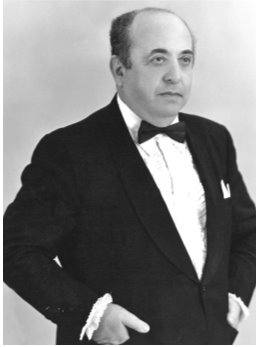

В разгар борьбы с «безродными космополитами» и «агентами сионизма», жертвой которой пал цвет еврейской культуры, Сталин дает указание удостоить Александровича высших государственных почестей – звания «Заслуженный артист» (1947) и премии своего имени (1948). Гонения настигнут певца при наследниках Сталина. На фото: Работники искусств чествуют в ЦДРИ свежеиспеченного лауреата Сталинской премии. Москва, 1948

Репертуар Александровича был беспрецедентным в истории вокала по жанровому разнообразию, даже с учетом гнетущих идеологических ограничений. «Национально мыслящие» критики бдительно держат нос по идеологическому ветру. Молодого вокалиста упрекали в недостаточной «русскости», что поет он «с чужого голоса», протаскивает чуждый советским людям репертуар, в том, что в его репертуаре итальянские композиторы занимали больше места, чем русские. Статистику, должно быть, портили оперные арии и неаполитанские песни о любви, которые, собственно, и сделали его кумиром миллионов. Единственная разновидность любви, которая вообще не коснулась репертуара Александровича, – это любовь к партии.

Обмани цензора!

Мешала Александровичу не только итальянская вокальная школа, но и «еврейские ворота», через которые он вошел в искусство. Если с итальянской «слезой» он был в состоянии справиться (на то он и мастер), то с еврейской все выглядело куда драматичней.

Концерт в БЗК. За роялем Тихон Хренников – первый советский композитор, которого стал исполнять Александрович, став гражданином СССР. С серенадой «Как соловей о розе» из постановки в Театре им. Евг. Вахтангова шекспировской «Много шума из ничего» он не расставался, как с талисманом, до самых последних дней. Эта утонченная лирическая миниатюра с прозрачным рисунком не может оставить равнодушным ни одного слушателя. Сам Хренников в конце жизни признался, что вершиной своего творчества он считает именно это произведение и что он благодарен Александровичу за верность «Соловью» и его изысканную интерпретацию

Роль этого артиста в спасении и сохранении еврейской музыкальной культуры трудно переоценить. И это прекрасно понимали министры культуры, жестко ограничивавшие его еврейский репертуар. Ему разрешали, и то не всегда и не везде, включить одну-две еврейские песни в программу или исполнить их в качестве бисов. Но часть слушателей по всей стране приходила на его концерты только ради этих двух песен. При том, что в СССР было выпущено 90 пластинок Александровича, которые разошлись тиражом в 22 млн экземпляров, за 30 советских лет только одна (!) долгоиграющая пластинка была наполнена еврейским репертуаром. Это были не клезмерские мелодии, а еврейская песенная классика. У каждой песни был автор. У некоторых даже два, поскольку, чтобы сделать эти песни «проходными», приходилось «крутиться» – маскировать или убирать «некошерные» имена, выдавать старые, не прошедшие цензуру произведения, за «народные», переписывать, то есть делать совершенно новую обработку, меняя их подчас до неузнаваемости.

Сегодня уже непросто объяснить людям, что значит нелепая фраза «запрещенная музыка». Но ведь это было. И не только с евреями, хотя еврейским жанрам было труднее всех из-за гонений на распятые языки – идиш («проводник националистических тенденций») и иврит («обслуживающий сионистские и клерикальные круги»). Сегодня любому школьнику понятно, что запретить певцу прикасаться к своим культурным корням – то же, что запретить врачу пользоваться латынью. Но еще труднее описать, какими средствами еврейские исполнители, стремившиеся любой ценой обмануть цензуру и донести до слушателя лучшее, вернуть к жизни незаслуженно забытое, достигали своей цели. Александрович был величайшим мастером такого камуфляжа. Канторские фиоритуры, которые Александрович искусно вплетал в ткань еврейских (и не только) песен, были его «секретным» оружием, которым он воздействовал на слушателя на невербальном, подсознательном уровне. О самих канторских композициях и речи быть не могло – здесь действовал полный запрет, равно как и на участие в синагогальных службах.

К счастью, публика умеет читать между строк. Воздействие неконтролируемого подтекста на советского слушателя, наверное, никогда не будет по-настоящему изучено. В этом контексте в исполнении Александровича совершенно новое звучание обретает и знаменитая еврейская песня «Дуделэ», это экстатическое воплощение любви и веры во Всевластителя, который присутствует во всем, везде и всегда. Текст песни – частично на иврите, частично на идише – художественно оформленная, нераспознаваемая игра слов. Сбивает с толку и невинное донельзя название песни – «Дуделэ» – дудочка, эдакая шапка-невидимка, кое-как нахлобученная на первую строку. Ибо в каком еще языке, кроме еврейского, можно образовать ласкательную форму от местоимения «ты» (ду – Дуделэ)? Только при более внимательном отношении к тексту и музыке становится ясно, что речь идет не о дудочке, а о мистическом, пантеистическом прославлении Бога.

Именем народа…

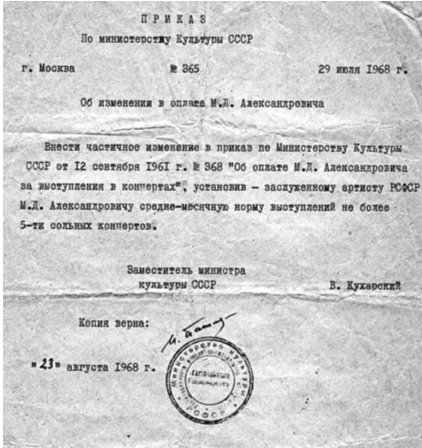

К концу 1950-х Минкульт начнет исподволь «регулировать» спрос населения страны на голос певца, чья популярность уже зашкаливала. А вместе с ней и заработки. В 60-х двумя приказами министра число разрешенных сольных концертов артиста, под предлогом «недовольства рабочих большими заработками», было сокращено на 75 %. В цивилизованных обществах это называется запретом на профессию.

Пока министерство культуры не начало ограничивать его право на труд, Александрович давал не менее 15 концертов в месяц. Популярность Александровича лишала сна министра культуры и ее замов. Приказ № 365, закрепивший за Александровичем право лишь на 5 выступлений в месяц, наводил на черные мысли. Сама формулировка – «внести ЧАСТИЧНОЕ изменение» – предполагает, что окончательное решение – вопрос времени

Все годы действовал и негласный запрет на заграничные гастроли. На заявки зарубежных импресарио следовал один и тот же ответ министерских кукловодов: «артист болен» или «у артиста очень плотный график выступлений». В конце 60-х давление на певца усилилось и стало приобретать формы репрессии. Так, минкульт попытался подвергнуть артиста «переаттестации» и перевести его из категории «оперно-камерных» исполнителей в «эстрадно-цирковые». Сделать это не удалось только благодаря решительному протесту самого Александровича и поддержке И.С. Козловского.

Во второй половине 1960-х имя Александровича полностью исчезает из центральных газет и журналов. Эти издания и раньше не слишком жаловали певца своим вниманием. Практически все сохранившиеся рецензии написаны по следам бесчисленных концертов по стране. Но и этот ручеек высыхает. Не лучшим образом обстояло дело и с «телерадио». Всесоюзное радио чуть ли не ежедневно передавало записи и концерты Александровича, пока к рулю не прикоснулись «иезуиты» Н. П. Чаплыгин и С. Г. Лапин. Поздравляя с Новым годом работников радио и телевидения, Лапин публично возвестит: «В наступающем 1971 году мы обойдемся без Мулерманов, Мондрусов и Александровичей». Таким образом, к концу 1960-х, лишившись самых мощных средств популяризации, Александрович оказался полностью отрезанным от своего слушателя. Интерес к нему в стране стал падать.

«Кажется, мы снова должны бежать»

Окончательную точку в советской карьере певца поставили открытые антиеврейские преследования. В 1970-м – тревожные звонки от братьев: в Риге прошла волна обысков. Сотрудники местных органов безопасности вламывались в еврейские квартиры и дачи и предлагали «добровольно выдать огнестрельное оружие и антисоветскую сионистскую литературу». В числе подозреваемых (в измене родине) – племянница, 23-летняя Рут. За обысками и изъятием компромата последовали многочасовые допросы, а 7 октября – арест. В конце того же года в Ленинграде зачитаны смертные приговоры двум участникам так называемого «самолетного дела».

Александрович объявил семье: «Кажется, мы снова должны бежать».

Еще до эмиграции певца в СССР начали уничтожать его записи. В сохранившихся тетрадях регистрации ГДРЗ прилежно фиксировали не только даты поступления записей, но и даты их уничтожения. Так, 19 апреля 1971 г. экзекуции подвергаются первые 18 эфирных дублей – оперные арии, не аполитанские песни и другие произведения, пять из которых не сохранились в других записях. Но эфирными дублями дело не кончилось. Это известие он воспринял болезненно. 23 июля 1971 г. певец направляет запрос по этому поводу шефу Всесоюзного радио Н.П. Чаплыгину. После отъезда – «процесс пошел». Юрий Георгиевич Ельцов, музыковед, доцент Томского пединститута, в одном из своих писем рассказал мне о трагической судьбе записей концертов Александровича, которые хранились в архиве телевидения Томска. Все ленты были… «заживо» сожжены, поскольку «таили в себе опасность возгорания». Гильотина – лучшее средство от головной боли. Томские «пожарники» спасали Россию.

Борьба за выезд длилась около года. «Подавантов» такого калибра еще не было. Поэтому Александрович превратился почти что в духовного лидера движения за выезд. В защиту артиста выступили Президент Никсон, Генсек ООН У Тан, лидеры международных организаций. 1 ноября 1971 года Александрович с семьей прибыл в Израиль.

Певец для певцов

Александровичу тут же была предложена должность оберкантора Большой синагоги Рамат-Гана. 7 января 1972 года в этой синагоге началась служба, которую вел единственный в истории кантор-лауреат Сталинской премии. Как мы помним, еще до войны Александрович получил европейскую известность как один из величайших канторов ХХ века. После возвращения к этому сложнейшему жанру 30 лет спустя его мастерство получит новое экспертное признание, а известность станет мировой. В том же году в нью-йоркском отеле «Гроссингерс» проходил 26-й ежегодный конвент Американской канторской ассамблеи. Делегатам представили «русского кантора». Петь перед аудиторией, состоящей из 500 профессиональных канторов, Александровичу еще не приходилось. Один из присутствовавших в зале журналистов напишет: «Александрович – это певец для певцов».

6 марта в «Манн аудиториум» на 3 тысячи мест тель-авивского Дворца культуры, крупнейшем в то время концертном зале Израиля, при аншлаге состоялся первый светский концерт. На афише надпись: «Под патронажем Голды Меир». Это была демонстрация, в первую очередь, превосходной певческой формы и готовности к началу новой карьеры, что, само по себе, для тенора в возрасте 57 лет – редкое мужество на грани творческого самоубийства.

Один за другим выходят 4 альбома с записями еврейских песен и литургических композиций.

Александрович – единственный из советских евреев, кто весной 1949 г. рискнул откликнуться на приглашение и явился на прощальный прием, объявленный Послом Израиля Голдой Меир, которой предстояло вернуться домой и приступить к обязанностям министра труда. Вторая встреча с Голдой, уже руководителем государства, состоялась спустя 22 года. Между ними произошел такой диалог:

– Ну, скажите после этого, что я не пророк. Разве не я напророчила вам 20 лет назад, что вы еще будете петь в Израиле?

– А вы вспомните, что я вам ответил: «А вы еще будете главой правительства». Так кто из нас пророк?

После 30 лет кнутов и пряников колеса истории вновь развернули Александровича на 180 градусов. Его уникальный талант обретает новую жизнь. Но, как и в пору своей манчестерско-ковенской юности, он очень быстро вновь начал испытывать неудовлетворенность из-за косности, низкой культуры, религиозного эгоизма и сословной подозрительности ортодоксального истеблишмента к «побочным» интересам кантора.

Портативное государство не в состоянии обеспечить артисту даже прожиточного минимума. Светские гастроли (США, Канада, Великобритания) выводят кантора из поля зрения прихожан. И вообще голос кантора должен принадлежать конгрегации и никому больше. Два года, которые Александрович провел в стенах синагоги в Израиле, певец постоянно ощущал не слишком скромное внимание к его частной жизни со стороны коллег. Раввины и члены общины любили захаживать в гости на огонек даже без приглашений. Они попивали чаек, слушали увлекательные байки радушного хозяина, но не упускали случая заглянуть в холодильник или кухонный шкаф, дабы удостовериться в том, что их чересчур популярный кантор безукоризненно соблюдает религиозные предписания по части кашрута.

И снова извечный вопрос – что петь?

Как долго можно согревать сердца «родным» языком, который никто вокруг не понимает? Пусть даже твоя фамилия Александрович. Составители дисков и многие исполнители к месту и не к месту добавляют к названиям альбомов «песни штетл» или «песни исчезнувшего мира», подчеркивая реликтовый характер репертуара. Да и канторская служба – опора ненадежная. Даже если его и продлят, жить придется в культурном вакууме. Но конгрегация уже давно косо смотрит на «зарвавшегося» кантора, который бреет бороду, молится в Израиле, а зарабатывает в Америке. С деньгами, прямо скажем, не густо. Адвокаты обхаживают семью, подбивая воспользоваться своими правами для получения репараций от ФРГ за убитых нацистами родственников, за утрату имущества и т. п. При определенных обстоятельствах люди могли рассчитывать на облегченную процедуру получения вида на жительства в Германии, гражданства, пенсии, медицинских услуг и бесплатных курортов. Но Рая наотрез отказалась от всех этих благ. «Я не смогу пользоваться деньгами, заплаченными за людей, которых у меня отобрали», – сказала она. Миша ее поддержал. Адвокаты недоуменно переглядывались: случай в их практике небывалый. Выручали только американские гастроли.

Михаил Александрович. Тель-Авив, 1971 год