Максим Кравчинский

Диссиденты советской эстрады

Питайте пиетет к эпитетам

Первый концерт в Америке «русского чуда» (сколько же их было в жизни – этих «первых» концертов?) и отзывы критики напомнили певцу о рижской сенсации 50-летней давности. Запоздалое открытие феномена Александровича, с легкой руки Питера Дэйвиса из «Нью-Йорк Таймс», определило общий тон критики, с которой столкнулся артист после появления на американской сцене. Первые слова этой публикации на протяжении вот уже без малого 50 лет остаются самыми цитируемыми: «Миша Александрович – один из наиболее тщательно скрываемых культурных секретов России!». Забегая вперед, замечу, что во время постперестроечных турне Александровича в СССР советские газеты тоже не пройдут мимо этой оценки, но переведут ее на свой лад, передавая смысл оригинала с точностью «до наоборот»: «Михаил Александрович – один из лучших хранителей культурных секретов России». Пикантная ошибка переводчика простительна уже хотя бы потому, что достойна независимого цитирования.

Отныне программы всех крупных ежегодных музыкальных событий, проводимых еврейскими организациями Нью-Йорка, Бостона и других городов Америки, и культурных мероприятий, связанных с памятными датами, будут включать его имя. Еврейская среда становится тем оптическим волокном, которое позволяет преодолевать препятствия и перегородки и проводить яркий свет искусства Александровича в самые труднодоступные зоны американского общества, подобно тому, как выходцы из Ирландии были главным усилителем голоса его выдающегося предшественника – Джона Маккормака. Особенно заметна эта «проводимость», когда речь заходит о русской культуре, которая, как мы знаем, в зарубежье – то в изгнании, то в послании. Пианист д-р Мильтон Кэй, еще в 30-е годы представивший американской аудитории Первый фортепианный концерт Шостаковича, вошел в историю как многолетний аккомпаниатор Яши Хейфеца. Александрович и Кэй сблизились после совместного концерта как артисты-фронтовики. После этой «встречи на Эльбе» Кэй предложил Александровичу идею выпуска совместной пластинки с его инструментальным трио. Так родился первый целиком записанный в Америке сольный диск Александровича «Rendezvous» (Русские классические романсы XVIII и XIX вв.). Распространение русской музыкальной культуры на Западе всегда оставались для Александровича приоритетной сферой. Где бы он ни выступал, ни одна концертная программа не обходилась без романсов, арий и песен русских композиторов. Русские романсы в Америке, благодаря Александровичу, сыграли ту же культурно-посланническую роль, что и неаполитанские в России.

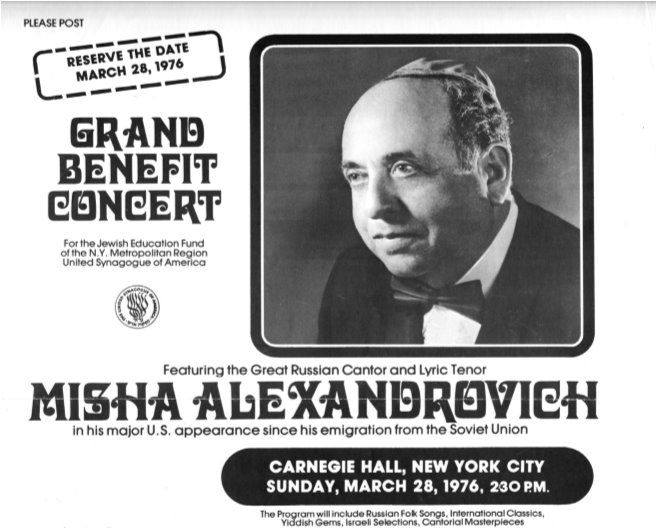

Но в то же время Александрович с трудом скрывал неприязнь к этническим эпитетам перед своим именем (одна американская газета даже договорилась до «великого русского кантора»). Ему хватало одного эпитета, который сегодня можно прочесть на его надгробье – «камерный певец». Профессиональное в нем перетягивало национальное. Александрович отстраняется от имиджа «еврейского исполнителя», прекрасно сознавая, что от него будут ждать «тум-балалайку» и прочую ресторанную «еврейскую цыганщину». Но погружаясь в его стихию национального мелоса, в выигрыше оказывались все – евреи и неевреи.

«Ходят санкции по кругу…»

Афиши концертов – на бегущей строке козырька Карнеги-холла, у входа в Линкольн-центр и Мэдисон Сквер Гарден. Все чаще его имя соседствует в программах с Теодором Бикелем, Артуром Фидлером, сестрами Берри. Даже попадает в эпицентр международного скандала. После нападения 6 октября 1973 года Египта и Сирии на Израиль в Бруквилле (Лонг-Айленд), как и в сотнях других городов Америки, прошли многотысячные митинги протеста против подстрекательской внешней политики СССР и его массивной военной помощи агрессорам. В крупнейшем концертном зале города, вмещавшем около двух с половиной тысяч человек, должен был состояться концерт Ленинградского симфонического оркестра. Но не состоялся. Его отменили в знак протеста, а зал передали для сольного концерта Михаилу Александровичу. Слушатели, купившие билеты на симфонический концерт, признали замену адекватной и валом повалили на выступление неизвестного им тенора. В этом контексте легко понять и то неистовство, с которым вскоре обрушится на артиста советская пресса, обвиняя «кантора-гастролера» в злобном антисоветизме, политической заангажированности и даже в финансировании (!) «фашиствующей Лиги защиты евреев».

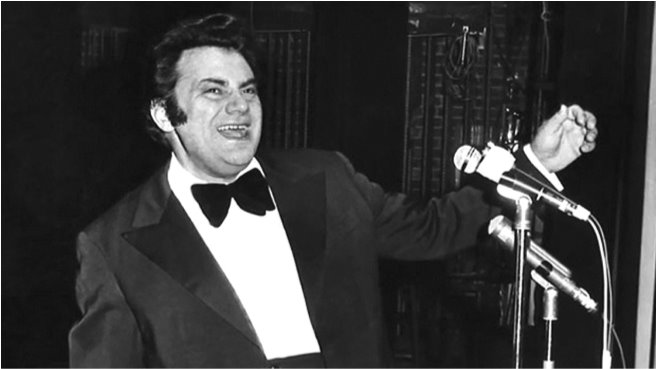

Легендарный американский артист и певец Теодор Бикель, президент профсоюза американских артистов, и Михаил Александрович – участники торжественной церемонии на Муниципальной площади Нью-Йорка по случаю «серебряного юбилея» Израиля. 2 мая 1973 г.

«Фигура национального масштаба»

В марте 1974 года импресарио Гарри Уокер плюхнул на стол папку с заявками на ближайшие 6 месяцев. Список (от двух до четырех выступлений в неделю) эффектно завершался контрактом с синагогой «Temple Israel» на большие праздники. Он также сообщил, что около двух тысяч конгрегаций проявили ошеломляющий интерес к организации у себя концертов Александровича, считая его «ведущим кантором в мире». Именно так представлял себе Александрович новую жизнь.

– Тебе, наверное, интересно узнать, что внутри? – спросил Уокер.

– Мне интересно узнать, есть ли у тебя хороший адвокат: мы с Раечкой приняли решение поселиться в Нью-Йорке, чтобы ты не разорился вконец на моих полетах и отелях.

Теперь Александровичу не надо было пересекать океан, чтобы добраться до работы.

Рецензии ведущих музыкальных критиков Америки заслуживают того, чтобы быть изданными отдельной книгой. Музыкальный обозреватель «Бостон Глоб» Ричард Дайер, которому по долгу службы приходилось посещать до 300 концертов в год, в одной из публикаций признался, что не пропускал ни одного концерта Александровича в Новой Англии с 1973 по 1995 гг. Это он после выступления Александровича с симфоническим оркестром под управлением Артура Фидлера назвал его «фигурой национального масштаба, которую нельзя сравнить ни с одним живущим ныне певцом по своей аутентичности и совершенству стиля, по красоте звука и легато, по глубине красок. Он стоит на самой вершине вокального искусства».

Закон маятника

В первый период в Нью-Йорке Александрович много пел литургическую музыку, вел праздничные богослужения, но упорно воздерживался от полного погружения в хазанут и отклонял предложения о постоянных постах в синагогах. Еще не улетучился горьковатый привкус несвободы. В 1975 г. опытному и практичному кантору Луису Данто, близкому другу Александровича, удалось уговорить его вступить в переговоры с правлением синагоги «Бейт Дэвид» в Торонто, заверив, что это именно то, что ему надо. Переговоры завершились подписанием контракта. Заключая контракты, Александрович мог с легкостью продешевить по части жалованья, но строго следил и жестко торговался по тем пунктам, где перечислялись его обязанности и, в первую очередь, права. Обязанностей должно быть столько, чтобы оставалось достаточно свободного времени для реализации прав, т. е. на концертную активность. И он выторговал для себя право на две-три концертные поездки в месяц. Но Александрович и здесь чувствовал на себе недовольные взгляды и плохо скрываемое раздражение. Особенно когда улетал в концертные поездки. Наиболее запомнившимися из них были два ноябрьских выступления 1975 г. в Бостоне, собравшие 9 тысяч слушателей.

В 1978 году певец не стал продлевать контракт с «Бейт Дэвид» и вернулся в Нью-Йорк.

Нью-Йорк, «Дом Москонцерта»

Панораму Манхэттена, открывающуюся с побережья Квинса, сегодня невозможно представить без четырех небоскребов, выросших в середине 1970-х годов на остроконечном пирсе Уотерсайд-плаза – между Уилльямсбургским мостом и штаб-квартирой ООН. Среди русских иммигрантов адрес Уотерсайд-плаза, 40, был известен как «Дом Москонцерта», «филиал» каретнорядного кооператива артистов. Здесь жили, заглядывали друг к другу на чай, прогуливались по променаду певец Эмиль Горовец, басист Лева Забежинский, ксилофонист Михаил Эйнгорн, танцовщица Кира Гузикова, пианистка Эдит Готтлиб, бывший концертный администратор Паша Леонидов. Горовец же и уговорил Александровича присоединиться к теплой компании и даже свел «с кем надо».

А в 1979 году Александрович нарушил обет, который хранил лет тридцать. Еще в 1951 году ему пришлось отбиваться от преподавательской работы, когда его буквально силком пытались втащить в Московскую консерваторию. Но тогда удалось улизнуть. А теперь не устоял. «Hebrew Arts School» – крупный и авторитетный академический центр в Нью-Йорке, созданный с одобрения попечительского совета Университета штата Нью-Йорк. Во главе Консультативного совета – Леонард Бернстайн и Исаак Стерн. Маэстро поставил только одно условие: его слушатели должны быть профессиональными певцами. Благо никто не отвлекал их на лекции по истории партии (или партий). Несколько известных американских вокалистов обязаны своей карьерой Михаилу Александровичу, как, например, Джаннет Лайхтер, Гарриэт Симигрэм и тенор Ирвин Джелмэн.

«Псалмопевец» переходит на прозу

Приписываемая Шаляпину сентенция «бесплатно только птички поют» верна с оговоркой: от птичек не ждут благотворительности. Поют себе и поют. Для Александровича благотворительные концерты и бесплатные творческие вечера были привычным делом еще с военных времен и исчислялись сотнями. Пожертвования и благотворительные акции, в которых певец участвовал в последние десятилетия жизни – в Израиле, Америке, Канаде и Германии, не поддаются подсчету. Афиша благотворительного концерта в Карнеги-холле 28 марта 1976 г. в пользу Фонда еврейского образования

Америка, депортировавшая юного гения Мишу Александровича, осознала свою ошибку. Ей понадобилось для этого ровно 55 лет. День в день. Двадцать шестого ноября 1980 г. на торжественной церемонии в здании Окружного суда Нью-Йорка 66-летнему Майклу Александровичу было вручено «Свидетельство о натурализации» № 10998923. Вне квот и «преференций»…

В эти годы расширяется его гастрольная география – Австралия, Аргентина, Бразилия. С восторженными рецензиями на концерты в крупнейших городах мира диссонировала неугомонная советская пропаганда, избравшая в качестве одной из мишеней Александровича. В центральных газетах продолжают мелькать издевательские штампы: «псалмопевец», «не те песни», «сменил эстраду на синагогу». Изготовители штампов успели забыть о том, как с детства избалованный успехом артист и кантор, обученный итальянскими педагогами в стиле чистого бельканто и подготовленный к творческой жизни камерного певца, в 1941-м без колебаний сменил и эстраду, и синагогу на промерзшие окопы и полевые госпитали, как пел перед обреченными защитниками Кавказского хребта, в осажденном Ленинграде и на кораблях Балтфлота.

Но издевательские публикации мотивировали одно из его важнейших жизненных решений. Когда поток пасквилей достиг критической отметки, Миша позвонил мне:

– Как, по-твоему, я должен на все это реагировать?

– Никак. Вас никто там не услышит. Впрочем, если время позволяет, давайте писать мемуары. Мою редакторскую помощь гарантирую.

– А кто же их будет издавать?

– Я.

– А-а, ну тогда другое дело! Теперь Нобелевская премия по литературе мне обеспечена. Любая половина – твоя.

Шутка означала, что решение принято.

Летом 1985 года мемуары Александровича «Я помню…» увидели свет в Германии. Семь лет спустя они будут переизданы издательством «Прогресс» и журналом «Советская музыка» в Москве.

Личный «Карнеги-холл»

Америка – страна альтернатив, и свобода, как ее понимал Александрович, все же нашла свой путь к нему. Она пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали. Весной 1983 г. Михаил Александрович получает заманчивое предложение занять пост кантора в консервативной синагоге Голливуда в Южной Флориде «Темпл Синай». В этом предложении Александрович учуял уникальный шанс убить трех зайцев: укрепить репутацию крупнейшего мастера современности в области литургических песнопений, получить широкие возможности для развития концертной деятельности и стабилизировать свое финансовое положение. Как оказалось, и приглашавшая сторона понимала, какую золотую рыбку прибило к ее берегу. В своей приветственной статье раввин д-р Ричард Марголис назвал присоединение Александровича к его синагоге и к консервативному движению в иудаизме «tradition on the move» (эволюционным сдвигом в традиции). Живя в Голливуде, Александрович из года в год выступает с симфоническими оркестрами Северного Майами-Бич и Броуарда (под управлением Лоуренса Зигеля). Конгрегация регулярно предоставляет зал для сольных концертов своего хазана, берет на себя все хлопоты по организации и рекламе. По сути, «Темпл Синай» стал личным «Карнеги-холлом» Александровича. Он участвует и в ежегодных музыкальных фестивалях, гастролирует по стране и за ее пределами. В программах: Перголези, Годар, Шуберт, Россини, Чилеа, Чайковский, Доницетти, Верди, Страделла, Глинка, Галеви.

Всего этого могло не случиться, не окажись во главе конгрегации «Темпл Синай» человек блестящей эрудиции, культуры и интеллекта, соединивший в себе дар духовного лидера и трепетного ценителя и знатока музыкального искусства.

Став кантором конгрегации «Темпл Синай» в Голливуде, Александрович фактически выстроил свой собственный храм искусства – его искусства, не сдерживаемого ничьей волей. И даже присвоил этому храму свое название – «Тфилармония» (от слова «тфила» – «молитва» – ивр.).

Что роднит Александровича с Колчаком?

Утилизация железного занавеса расчистила дорогу культурной конвергенции. Отщепенцы-невозвращенцы, белогвардейцы, энтээсовцы, сионисты, литературные и кадровые власовцы и пособники стали «зарубежными соотечественниками». Когда в азарте перестроечных мезальянсов с русской эмиграцией 75-летнему певцу предложили вернуться или хотя бы приехать на гастроли в СССР, он поставил нестандартные условия возвращения к своей аудитории, по которой он откровенно тосковал: артист отказался от предложенных гонораров и сообщил, что готов дать серию благотворительных концертов. Госконцерт включил певца в фестивальный проект «Милосердие, экология, красота». Участники – видные советские деятели искусств – плыли на теплоходе по Днепру, останавливаясь для концертов в городах Приднепровья. Все было бы замечательно, если бы не ложка дегтя. Заботясь о безопасности советских авианосцев, в Николаеве Александровичу не позволили сойти на берег и продержали «на плаву» целых четыре дня. Ему не только не дали участвовать в концерте, ради которого он пересек океан, но и не позволили позвонить дочери в Мюнхен. Мотивация проста: Николаев – закрытый город, и иностранцу, даже если он старый, заслуженный и выдающийся артист, приехавший исключительно с благотворительными целями, делать здесь нечего. Если он, конечно, не на спецзадании ЦРУ.

Михаил Александрович и Евгений Евтушенко с мамой Зинаидой Ермолаевной за кулисами Театра Эстрады в Москве. После концерта поэт оставил на память экспромт:

Чуть постаревший соловей

Опять на веточке своей,

И все листочки так дрожат,

Как много лет тому назад.

В гастрольный план, помимо пяти выступлений в Одессе, четырех в Харькове (два из них – на стадионе) и других украинских городах, были включены три концерта в Ленинграде. Завершалось турне тремя сольными выступлениями в Московском театре эстрады в сопровождении музыкального ансамбля под управлением Левона Оганезова. За ними последовали два новых турне, во время которых Александрович дал 40 сольных концертов – от Москвы до Магадана и Сахалина. В ходе последнего из них – в ЦДРИ – на сцену вышел блистательный Борис Брунов и бросил в уставший от аплодисментов зал: «Я знаю только трех «русских артистов», которые всегда рвались на восток. Это – Рихтер, Александрович, а до них – Колчак».

«Последний дебют»

Покидая Голливуд после выхода на пенсию в июне 1990 года, Александровичи решили поселиться в Мюнхене, поближе к дочери. При этом в Мюнхене его уже ждал контракт на 10 тысяч долларов на осенние праздники из чикагской синагоги «Aншей Эмет» и график первых выступлений в Германии. Началась новая творческая фаза жизни 75-летнего артиста. Она тоже будет насыщена новыми встречами и музыкальными экспериментами, новыми произведениями и аплодисментами. Он умел находить нового слушателя и новые формы взаимодействия с ним. Его голос звучал не только в концертных залах. Александрович был единственным в истории певцом, который выступал с еврейскими литургическими программами… в католических и евангелических храмах Германии. Эмоциональный эффект был не ниже исполнения на «аутентичной» аудитории. Те же слезы, то же экстатическое цепенение, тот же выброс душевной энергии, те же самозабвенные овации стоя.

Свой прощальный концерт Александрович даст 26 мая 1997 года на «родной» сцене Большого зала Московской консерватории. Кумир и учитель Александровича Беньямино Джильи в возрасте 57 лет гордился своим 32-летним стажем и подумывал о покое: «Мое долголетие как тенора уже было своеобразным феноменом». Певческий стаж Александровича в мае 1997 г. приближался к 74 годам!

В том же году выйдет первый из трех немецких дисков.

Последний – в июне 2002-го. Русскому тенору, гражданину мира Михаилу Александровичу оставалось две недели жизни.

* * *

Коллеги Александровича по вокальному цеху заинтересованно выжидали, чем закончится борьба за выезд из СССР прославленного мэтра. После его отъезда в МВД посыпались заявления других вокалистов. Эстрадные артисты Эмиль Горовец и Лариса Мондрус, тенор Большого Театра Михаил Райцин и певец Михаил Магид, не сговариваясь, последовали за Александровичем. О них – наш дальнейший рассказ.

Бывший тенор Большого Театра Михаил Райцин (1930–1990), как и Александрович, быстро обрел на Западе свое место под солнцем – он стал тенором театра Метрополитэн Опера в Нью-Йорке

Глава 4

Эмиль Горовец. «Я был твоим сыном, Россия!»

В шестидесятых годах Эмиль Горовец был одним из самых популярных советских эстрадных певцов. В его исполнении впервые прозвучали «Я шагаю по Москве», «Королева красоты», «Голубые города», «Вы слыхали, как поют дрозды?», «На седьмом этаже», «Люблю я макароны»… Последнюю написал для него Юлий Ким, переделав из итальянской песенки «Люблю я помидоры». Он многое начал делать впервые: петь песни в ритме свинга, исполнять неаполитанские «канцонетты» и знакомить публику с ариями из лучших бродвейских мюзиклов. Сегодня кажется, что в этом нет ничего особенного. Но тогда это был прорыв в новый, неведомый советским людям мир.

Ученик Михоэлса

Эмиль Горовец

Эмиль Яковлевич Горовец родился в 1923 году в маленьком украинском городке Гайсине, в семье кузнеца. В годы войны оказался в эвакуации в Ташкенте. В столице солнечного Узбекистана Эмиль случайно увидел объявление о приеме в еврейскую драматическую школу. У него был красивый, природой поставленный голос, но был и недостаток, несовместимый с профессией актера: он картавил. Врач дал список литературы, Горовец засел в библиотеке и начал сам тренироваться по учебникам. Результат сказался уже через месяц. Упорство в преодолении препятствий – его фамильная черта. Она не раз будет выручать в трудные минуты. Эмиль Яковлевич всегда много работал над собой. В молодости он сумел за несколько месяцев практически в совершенстве овладеть русским языком. А русский не был для него родным в отличие от идиша и украинского. Освоил Горовец и литературный идиш, на котором игрались спектакли Государственного еврейского театра. В Школе при ГОСЕТе под чутким наблюдением самого Соломона Михайловича Михоэлса Эмиль Яковлевич постигал секреты актерского искусства. Мастер… Общение с ним было самым сильным впечатлением, которое он вынес из Школы: «Михоэлс в роли короля Лира – это божественно! Я был в этом спектакле статистом и имел счастье видеть его много раз. Это было потрясающе. Это нельзя передать, это на всю жизнь!», – вспоминал позднее певец. Но в 1950 году после коварного убийства Сталиным Михоэлса театр прекратил существование. Тогда Эмиль поступил в институт им. Гнесиных.

«Российский Карузо»

Трудно поверить, но в ту пору, когда антисемитизм был едва ли не официальной государственной политикой, после того как под каток репрессий попало практически все, так или иначе связанное с еврейской культурой, Горовец наперекор всему кладет в основу своего репертуара еврейский фольклор. На дерзкого и одаренного парня тут же обратил внимание корифей советской музыки Эдди Рознер и в 1955 году пригласил в свой оркестр.

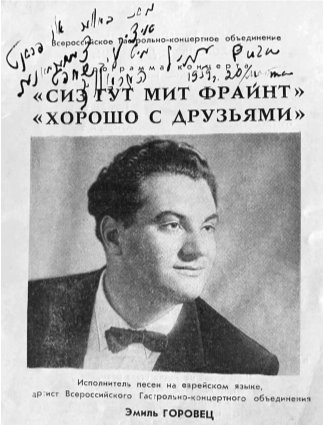

В основе репертуара певца всегда лежали еврейские песни. Программка из коллекции Исаака Кофмана

Молва о юном таланте стала распространяться стремительно. Как вспоминал руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук, в то время возле хоральной синагоги на улице Архипова в Москве стоял маленький цветочный киоск. Время от времени в витрине появлялась крошечная афиша: «Эмиль Горовец. Еврейские песни». Другой рекламы не требовалось – аншлаг был обеспечен.

Журналист Белла Езерская пишет2:

«Горовец был в фаворе. В 1959-м его даже выпустили в Париж вместе с группой других артистов-евреев на празднование 100-летия Шолом-Алейхема. А в 1960-м он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Это была вершина его советской карьеры; выше ему подняться не дозволили. В том же году Горовец запел на русском языке. <…> Он, еврей, так глубоко проник в загадочную русскую душу, что композиторы стали писать для него свои самые лирические, самые проникновенные песни. После того как в феврале 1963 года по радиостанции «Юность» прозвучал его концерт, к нему пришла настоящая слава. Радиокомитет был завален восторженными письмами радиослушателей. Его пригласили на телевидение. Он стал постоянным гостем популярнейшей радиопередачи «С добрым утром!» и не менее популярного телевизионного «Голубого огонька». В 1963 году, еще до выхода на экраны фильма «Я шагаю по Москве», саундтрек из картины был записан сначала Эдуардом Хилем, а чуть позднее – Эмилем Горовцом. Именно его версия, сделанная необычно, в чуть приджазованном стиле, удостоилась звания «Песня года».

Видя огромную популярность артиста, чиновники из Всероссийского гастрольно-концертного объединения задумались и предложили Горовцу сделать новую программу – «Песни народов мира». На эти цели из бюджета была выделена неслыханная сумма – 70 000 рублей, которые следовало израсходовать на закупку аппаратуры, концертные костюмы и гонорары авторам, потому что западные хиты должны были звучать только по-русски. Последний пункт обсуждению не подлежал, но Горовец, конечно, находил лазейки, чтобы исполнить оригинал или протащить под соусом «песен народов мира» пару-тройку вещей на идише. Публика, привлеченная запретной музыкой в исполнении прекрасного вокалиста, валом валила на его выступления.

В начале шестидесятых Эмиль Яковлевич с легкостью собирал стадионы. Это продолжались до 1967 года, когда отношения СССР и Израиля были окончательно испорчены разразившейся Шестидневной войной. Репертуар Горовца стал нежелательным. Советская пропаганда исподволь, как бы ненавязчиво, но все-таки убеждала: еврей – значит сионист, сионист – значит враг. А раз так, то и песням этим не место на советской эстраде. И никого не волновало при этом, что в Израиле говорят на иврите, а пел наш герой на идише. Горовцу запретили давать сольные концерты в городах-миллионниках, попутно убрав его с радио и ТВ.

Эмиль Горовец, 1960-е гг.

Скандалить и что-то кому-то доказывать было не в правилах Эмиля Яковлевича. Самым страшным ругательством у него было слово «идиЁт». Когда его творчески «зажимали» так, что было невмоготу, он находил оригинальный выход: брал больничный и отменял концерт. Трюк с бюллетенем Горовец использовал во всех случаях, когда что-то шло не так, как ему хотелось. Однажды певец гастролировал в Сочи. В этот момент там отдыхала министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. И она захотела, чтобы Горовец приехал к ней на дачу и спел для нее. «Вот я приезжаю к Фурцевой, – вспоминал Эмиль Яковлевич. – Допустим, я ей понравлюсь, а песни – нет. Что будет? Я как был Горовцом, так и останусь. А если я ей не понравлюсь? Она может мне все перекрыть». Но, как показало время, бояться надо было не Фурцеву, а кое-кого пострашнее, с которым даже сама Екатерина Алексеевна предпочитала лишний раз не связываться, ведь числился он совсем по другому ведомству.

Эмиль Горовец исполняет свой знаменитый шлягер: «К нам в Нью-Йорк приехала кузина…»

17 апреля 1970 года Председателем Гостелерадио был назначен махровый антисемит Сергей Георгиевич Лапин. Он рьяно принялся искоренять еврейский дух из подведомственного ему учреждения. Горовец продолжал гастролировать – его концерты приносили государству миллионные доходы. Но его, подлинно народного артиста, не удостоили даже скромного звания заслуженного артиста республики. Шесть раз директор концертного объединения «Мосэстрада» подавал документы на это звание для Горовца и шесть раз получал отказ. В конце концов, получив сверху четкое указание, он компенсировал певцу несправедливость против него дорогой немецкой аппаратурой.