Сара Нович

Кроме шуток

После встречи с Серрано настроение у Фебруари испортилось. Девочка неглупая, это несомненно, но как понять, какой у нее уровень? В ее справке об успеваемости даже указано, что она завалила несколько предметов; в последнее время это редкость в общеобразовательных школах, где принято вытягивать трудных и плохо подготовленных учеников только для того, чтобы от них избавиться, и переводить их в следующий класс, чтобы результаты их выпускных экзаменов были головной болью других учителей.

Дисциплинарных проступков за Чарли числилось не так много. Фебруари даже удивилась, учитывая, сколько в этой девочке отчаяния, но хотя бы можно не волноваться за педагогический коллектив. Среди лингвистов существует теория, что способность мозга к изучению языка – языка как концепции, как способа мышления – ограничена. Ученые назвали период с рождения до пяти лет “критическим окном”: в это время ребенок должен свободно овладеть по крайней мере одним языком, любым, иначе ему грозят необратимые когнитивные нарушения. Как только окно закрывается, учиться становится трудно, если не невозможно – как думать или даже чувствовать без языка?

Теория “критического окна” так и осталась теорией – главным образом потому, что специалисты по этике сочли намеренное лишение детей языкового окружения слишком жестоким экспериментом. И тем не менее Фебруари наблюдала результаты таких опытов каждый день – в детях, чьи родители боялись, что жестовый язык станет для них клеймом, но клеймом в итоге стало его незнание. Эти дети никогда не представляли язык таким, какой он есть на самом деле, за дверью кабинета логопеда, живым и необузданным, никогда ни с кем не болтали на детской площадке или за обеденным столом.

Сообщество глухих зачастую обращало свою злость на импланты, хотя на самом деле специалисты призывали к языковой депривации задолго до того, как появилась эта технология. Для Фебруари привлекательность имплантов была очевидна, но ложная дихотомия, которую они порождали, представляла реальную опасность.

Не было никаких оснований считать, что вспомогательные технологии и жестовый язык исключают друг друга; некоторые из ее самых сильных учеников раз за разом доказывали, что, когда дело доходит до языка, чем больше ты знаешь, тем лучше. Часто, вступая в педагогические диспуты с коллегами из других школ, она объясняла это так: представьте, каково это – сказать родителю, что изучение французского помешает ребенку говорить по‐английски и создаст лишнюю нагрузку для мозга. Обычно люди фыркали в ответ, и Фебруари кивала. Это действительно звучало нелепо. И все же, хотя опасение, что билингвизм может навредить слышащим детям, воспринималось как ксенофобная чушь, хотя теперь было даже желательно, чтобы они знали два языка, медицина по‐прежнему продолжала порицать жестовый язык.

Может, это было не так уж и важно. Фебруари подозревала, что родители найдут причину отказаться от жестового языка независимо от того, предоставят им псевдонаучные доказательства его вреда или нет. Всему виной элементарный стыд, страх неудачи или перемен. За годы ее работы в Ривер-Вэлли туда поступило много детей, которые не могли поддержать разговор с собственными родными.

Ничего удивительного, что ученики, выросшие в таких условиях, часто имели взрывной характер. Для некоторых было уже настолько поздно, что даже АЖЯ[1] оказывался им не по силам, хотя трудно было сказать, что у них атрофировалось: языковые центры в мозгу или стремление к контакту с другими людьми.

Фебруари доводилось видеть куда более запущенные случаи, чем у Чарли. Язык у нее был. Ей просто пришлось приложить к этому слишком много усилий. Тем не менее, когда Фебруари заполняла документы о переводе, ей стало обидно за Чарли – все эти годы столько энергии тратилось на то, чтобы девочка получала видимость образования, а не на то, чтобы на самом деле чему‐то научиться.

В конце дня Фебруари побрела по жаре домой, в Новую резиденцию, как ее ласково называли сотрудники. Сейчас в школе круглосуточно жили только несколько дежурных по общежитию и охранники, но на рубеже XIX–XX веков, когда Ривер-Вэлли только начала свою работу, почти все преподаватели жили в кампусе вместе с учениками. Директор жил в квартире-студии над своим кабинетом – это длилось до тех пор, пока у директора Арбегаста и его жены не родились две пары близнецов одна за другой. После этого школа приобрела семь акров земли, прилегающей к кампусу, и в дальнем углу была построена Новая резиденция – домик в стиле крафтсман[2].

В семидесятые, когда Ривер-Вэлли настиг экономический кризис, бóльшую часть территории продали девелоперам, которые проложили от ворот две улицы и застроили их типовыми домами. Но Новая резиденция осталась в собственности школы, и ее строгую покатую крышу было хорошо видно из центральной части кампуса, даже несмотря на втиснувшиеся перед ней дома-ранчо. Фебруари любила этот старый коттедж и была благодарна за возможность жить в нескольких минутах ходьбы от работы: дорога домой позволяла ей проветрить голову. Иногда, правда, она только продолжала себя накручивать. Сегодня был именно такой день.

К тому времени, как она дошла до дома, ее раздражение достигло пика, хотя машина Мэл уже стояла на подъездной дорожке, и обычно эта картина ее радовала.

Как же это тоскливо, – сказала Фебруари, толкая боковую дверь. – Когда самая большая мечта некоторых людей – это чтоб их ребенок “выглядел нормально”.

Да ты прямо излучаешь позитив! – сказала Мэл.

Извини, просто…

…все плохо? У вас там всегда так, разве нет?

Фебруари бросила сумку на кухонный стул.

Ты сегодня рано, – сказала она.

Мэл сменила свой костюм на майку и спортивные шорты и, вооружившись прихваткой, помешивала в кастрюле картофельное пюре быстрого приготовления. Рядом со стопкой ее бумаг чудесным образом обнаружился цыпленок-гриль в пакете из “Крогера”.

А ты поздно, – сказала Мэл. – Особенно учитывая, что сейчас в школе нет детей.

Сегодня был один! – возразила Фебруари и огляделась. – Как мама?

Вроде сегодня хороший день, – сказала Мэл. – Она на крыльце.

Читает? О, это хорошо.

Состояние ее матери в последнее время было нестабильным – этого следовало ожидать, все врачи так говорили, – но Фебруари все равно привыкала с трудом. Да и можно ли привыкнуть к постоянным переменам? Все, что она могла сделать, – это черпать силы в хороших днях и стараться не слишком задумываться о том, сколько их осталось. Фебруари прижалась к спине Мэл, обхватив ее руками за талию.

Из-за тебя, – сказала Мэл, поворачиваясь, чтобы встретиться с губами Фебруари, – я буду вся потная. Иди переоденься, ужин готов.

Спасибо, что взяла его на себя. Я знаю, сегодня моя очередь.

Только ты можешь работать больше, чем юрист.

Ну слушай, мне же тоже нужно вести уроки. Я уже давно не составляла программу занятий. Но как ты приехала раньше меня?

Я вернулась, когда заседание кончилось. Подумала, что почитать показания могу и тут.

Ага! Так ты берешь работу на дом! – сказала Фебруари.

Как и ты, – сказала Мэл, постучав пальцем по виску Фебруари. – Иди переоденься.

Фебруари надела шорты и футболку, вышла на террасу и обнаружила, что ее мать устроилась на качелях и читает триллер в мягкой обложке, который Мэл купила в аэропорту. Она топнула ногой, чтобы привлечь мамино внимание. Та завернула уголок страницы, подняла голову и, возвращаясь из мира, куда книга увлекла ее, одарила Фебруари широкой улыбкой.

Хочешь есть?

Привет, милая. Как дела в школе? Все готово?

В процессе.

Как прошла встреча?

Да, когда она соображала, что к чему, то соображала прекрасно. Фебруари даже не помнила, что упомянула при ней семью Серрано, и теперь жалела об этом. Мама плохо разбиралась в кохлеарных имплантах, поскольку принадлежала к поколению, для которого слуховые аппараты выглядели как коробки, работавшие на транзисторах и крепившиеся к груди ремнями. Фебруари не хотела ее расстраивать – врачи утверждали, что важно поддерживать в доме спокойную, стабильную обстановку, – а рассказ о печальной участи еще одного глухого ребенка, которого лишили языка собственные родители, однозначно все испортил бы. Фебруари глубоко вздохнула.

Хорошо, – сказала она. – Девочка с трудом училась в обычной школе. Ничего удивительного.

Я уверена, вы быстро все исправите.

Исправим. Пойдем есть.

Фебруари помогла маме дойти до кухни и до самого конца ужина забрасывала их с Мэл бесконечными вопросами о книге, погоде, судебных делах – о чем угодно, лишь бы не рассказывать о том, как прошел день у нее. Наконец, когда они вымыли посуду, а мама ушла в свою комнату смотреть телевизор, Фебруари и Мэл сели на диван, положив каждая свои бумаги на колени и поставив между собой пакетик “Гриппос” со вкусом барбекю. Фебруари снова открыла папку с документами Серрано, провела ладонями по лицу.

Ну и что там? – спросила Мэл.

Да просто так бесит! У нее имплант, но он явно не прижился нормально, она всю жизнь мучается с пониманием устной речи, завалила в Джефферсоне чуть ли не все предметы, а ее мать, похоже, все равно больше переживает о том, как все это выглядит со стороны!

Потрясающий нарциссизм, – сказала Мэл.

Если мы в ближайшие три года ничего с этим не сделаем, то пиши пропало. Я должна открыть ее матери глаза.

Даже не рассчитывай, зай.

Ты же не думаешь, что…

Я знаю, что ни одна лекция в мире не заставит мать перестать хотеть, чтобы ее ребенок был таким же, как она сама. И никто еще ничего не добился с позиции “уж мне‐то лучше знать”.

Но…

Слушай, я понимаю, ты беспокоишься за этих детей. Но мать мыслит по‐другому.

Фебруари знала, что Мэл права. И хотя это не имело отношения к делу, такого рода вещи всегда ощущались болезненно, будто обнажая ее собственный вечный страх, что ее рождение лишило родителей какого‐то важнейшего опыта. Что, если они тоже хотели иметь такого же ребенка, как они сами? Она вздохнула, глядя на их фотографию на каминной полке.

Ой, даже не начинай, – сказала Мэл.

Эти переживания она считала по меньшей мере утомительными.

Я ничего не говорила.

Ты больше гордишься принадлежностью к сообществу глухих и лучше знаешь грамматику АЖЯ, чем половина твоих глухих сотрудников, и новенькая уже к вам зачислена, так что все у нее будет хорошо.

Мэл легонько поцеловала Фебруари, пошла на кухню и вернулась с парой салфеток, чтобы вытереть пальцы от жирных чипсов.

Ее родители в разводе, – сказала Фебруари, указывая на бумаги Мэл.

Ну естественно, – сказала Мэл.

На первое занятие по АЖЯ Чарли с отцом опоздали. Они в буквальном смысле недоглядели, не увидев ту часть письма, где говорилось, что во внеучебное время въезд открыт через боковые ворота, и без толку простояли пять минут у главных. Сначала отец высовывался из окна машины и жал на кнопку звонка. Потом взял телефон, чтобы перечитать письмо на электронной почте, и еще пять минут они ехали вдоль периметра кампуса в поисках боковых ворот, которые, конечно же, оказались не с той стороны, куда отец сначала свернул. Кованая железная ограда с острыми пиками в угасающем дневном свете имела зловещий вид, но трава во внутреннем дворе выглядела густой, а фасады из песчаника – знакомыми. Рыжевато-коричневый камень, который добывал в Восточном Огайо отец ее отца, встречался повсюду – из него были сделаны опоры подвесного моста Роблинга, здание суда, даже стены Джефферсона.

Правда, камнем сходство между ее старой школой и Ривер-Вэлли и ограничивалось, и то здесь он казался другим. В Джефферсоне он был холодным и неприветливым, а в Ривер-Вэлли – теплым, и даже следы времени на нем создавали впечатление скорее уюта, чем обветшалости. Раньше Чарли слышала о Ривер-Вэлли только плохое: здесь учились дети с низкой успеваемостью, и это была последняя надежда для тех, кто не справился с программой обычной школы. Но сейчас, в красноватом вечернем свете, все здесь выглядело почти волшебным, как будто это старинный замок. Чарли хотелось стоять и вбирать в себя пейзаж, любоваться тем, как солнце скрывается за большим зданием, где они встретились с директрисой, – как оно называется? Клерк-холл? Но с этим придется подождать. Ее отец держал перед собой мятую карту, которую дала им директриса, как будто это был магнит, способный притянуть их в нужную аудиторию, если дать ему такую возможность, и Чарли пришлось бежать трусцой, чтобы догнать его.

Наконец они добрались до Кэннон-холла и обнаружили, что, к счастью, дверь не заперта. Но внутри карта была бесполезна, и они заглядывали в один пустой кабинет за другим.

Ты ничего не слышишь?

Отец покачал головой. Нужный кабинет нашелся за последней дверью слева. Там уже сидели другие ученики – странное собрание взрослых, которые выглядели неуместно в школьном классе, причем некоторые явно с трудом умещались на стульях с откидными столиками. Хотя Чарли так и не смогла понять, где здесь учитель, ученики уже приступили к занятию, и их руки двигались с разной степенью уверенности. Было тихо.

Стулья были расставлены полукругом, чтобы все видели друг друга, – что имело смысл, но, оказавшись в этом полумесяце, Чарли почувствовала себя так, словно попала на сеанс групповой терапии. Вскоре пришел мужчина с небольшим брюшком и покрасневшим кончиком носа, чем‐то похожий на чисто выбритого Санту, и сразу же начал что‐то рассказывать, хотя Чарли узнавала только отдельные иконичные жесты: смотреть на часы, бежать, тяжело дышать, чашка, пролить на рубашку. Если учитель и был слышащим или владел речью, он ничем не выдавал ни того, ни другого.

Курс был рассчитан на начинающих, но ясно было, что Чарли сильно отстает от всех. Она знала дактильный алфавит, но только потому, что успела наскоро глянуть кое‐какие уроки в интернете перед занятием, хоть они и оказались менее полезными, чем она себе представляла. Алфавит был костылем, позволяющим прибегнуть к помощи английского, и Чарли наблюдала, как ее одногруппники опирались на него, с трудом воспроизводя цепочки слов по буквам. Но учитель никогда ничего не дактилировал, даже когда ученики смотрели на него полными ужаса глазами, как это сейчас делали Чарли и ее отец. Если большинство взглядов становились непонимающими, он возвращался к началу и разыгрывал искусную пантомиму того, что сказал: вот он садится в автобус, уступает место старику с тростью, остаток пути проводит стоя и изо всех сил вцепляется в поручень, когда автобус резко поворачивает. Напряжение в классе рассеивалось. Может быть, все‐таки получится, думала Чарли.

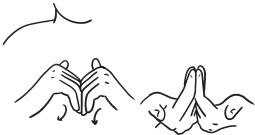

Учитель повернулся к доске и написал: Как вы?

Постучал мелом по “как” и сказал жестами:

Как.

Вращательное движение, как будто разбираешь что‐то на части, чтобы посмотреть, как оно устроено внутри.

Он постучал по “вы”.

Вы.

Тут несложно – показать на собеседника.

Он постучал по вопросительному знаку, потом показал на собственные приподнятые брови.

Как + вы + брови

Когда пришло время Чарли отвечать, она просто подняла большой палец вверх.

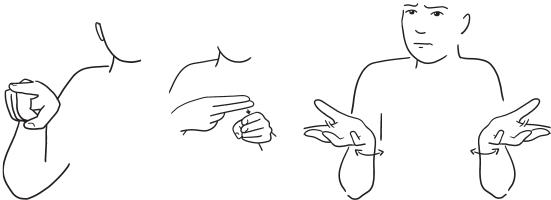

Учитель повторил все то же самое, написав: Как ваше имя? – и продемонстрировав соответствующие жесты, хотя на этот раз они были в другом порядке:

Вы.

Имя: дважды стукнуть сомкнутыми указательным и средним пальцами одной руки по указательному и среднему пальцу второй.

Как похоже на жест, которым пользуются слышащие люди: поднять руки ладонями вверх и развести в стороны, как будто пожимаешь плечами.

Опять брови, на этот раз нахмуренные.

Вы + имя + как + брови

Тут‐то алфавит и пригодился, и Чарли порадовалась, что может хотя бы продактилировать собственное имя.

Мое имя Ч-а-к-л-и, – ответила она.

Учитель покачал головой и указал на свою руку.

Ч.

Указал на Чарли.

Ч.

А.

А.

Р.

Черт.

Р, – повторила она.

Он поднял большой палец.

Еще раз, – сказал он.

Все ждали, глядя на нее.

Мое имя Ч-а-р-л-и.

Учитель кивнул и продолжил спрашивать остальных по кругу. Когда все представились, он вернулся к доске и написал: глухой, слышащий, сын, дочь, брат, сестра, потом указал на каждое слово и воспроизвел жестами его эквивалент.

Ее одногруппники стали рассказывать о себе. Большинство из них были родителями или родственниками самых маленьких учеников Ривер-Вэлли:

Я слышащая. Мой сын глухой.

Некоторые, судя по всему, либо приняли глухоту своего ребенка, либо смирились с ней, а другие еще не дошли до этой стадии, хотя все они в любом случае значительно опережали родителей Чарли, как минимум мать, – они‐то хотя бы пришли на это занятие. Одна девушка выглядела так, что вполне могла еще учиться в старших классах:

Я слышащая. Моя сестра глухая.

Но, насколько Чарли могла судить, из всех присутствующих она была единственной ученицей Ривер-Вэлли. Потому что, если вдуматься, это нелепо – глухой ребенок в школе для глухих, который не знает жестового языка.

Я глухая, – сказала она, когда подошла ее очередь.

Учитель подмигнул. Настала очередь отца, и он посмотрел на Чарли, когда пытался воспроизвести комбинацию девочка + ребенок, означавшую дочь, – ей было приятно и неловко видеть, с какой нежностью он произнес это слово. Но, наблюдая за другими учениками, Чарли обнаружила, что что‐то в этих фразах ее настораживает. Что‐то было не так. Почему они не совсем естественные? Что за “как ваше имя” вместо “как вас зовут”? Может, это слишком сложно для начинающих?

Остаток урока они провели, указывая на предметы в комнате и выясняя, как они называются, но это только обострило любопытство Чарли – почему жестовый язык устроен так непохоже на звучащий? Почему в нем другой порядок слов? Она хотела спросить учителя, но ей не хватало слов, чтобы сформулировать вопрос. В ту ночь она не спала, просматривая онлайн-словари АЖЯ, бесконечные ленты гифок и схематичные рисунки человечков, чьи руки застыли в разных положениях. На некоторых сайтах она даже прочитала, что в АЖЯ не существует жеста для глагола “быть”, но не нашла удовлетворительного объяснения его отсутствию.

Фебруари родилась на окраине Восточного Колсона в обшитом голубыми досками доме, в зад- ней спальне, которая позже стала ее собственной. Как только интервалы между схватками сократились до шести минут, ее мать отправила мужа в город за своей сестрой Мэй, а сама тем временем ходила туда-сюда по кухне и пыталась вытереть околоплодные воды с линолеума кухонным полотенцем, возя его по полу ногой. Телетайпы, неуклюжие электромеханические пишущие машинки, подключаемые к городскому телефону, сделали возможным обмен сообщениями еще с шестидесятых годов, но тогда они были по‐прежнему дорогими. В то время мать Фебруари сочла такие траты ненужными, поскольку бóльшая часть ее близких жила в нескольких минутах езды от города. Однако схватки, которые она пережила в одиночестве в тот жаркий день в конце августа, видимо, ей запомнились – одним из самых ранних воспоминаний Фебруари было то, как она тыкает по клавиатуре телетайпа.

Мать Фебруари была худощавой и страдала астмой, и медицинское наблюдение во время родов, безусловно, ей бы совсем не помешало, но она давно приняла решение рожать дома. Было бы гораздо страшнее и даже опаснее рожать там, где никто не знает жестового языка. Среди глухих ходило множество страшилок о больницах, особенно о том, как там принимают роды. Лу, подругу ее матери, привезли на каталке в операционную, даже не предупредив, что ей собираются делать кесарево; женщина в Лексингтоне умерла от тромба, потому что медсестры проигнорировали жалобы на боль, которые она нацарапала на салфетке. До принятия Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями, который обяжет больницы создать глухим пациентам необходимые условия, оставалось еще более десяти лет. Так что мать Фебруари не собиралась рисковать – пусть ей не сделают эпидуральную анестезию, но, по крайней мере, она будет знать, что вообще с ней происходит.

В мире слышащих бытует ложное представление о том, что глухие люди тихие. Если соседи Уотерсов раньше не осознавали ошибочности этого стереотипа, то явно разуверились в нем в день рождения Фебруари: ее мать кричала так громко, что мистер Коллхорн со всех ног кинулся через улицу и влетел в парадную дверь, уверенный, что там кого‐то убивают.

Мать Фебруари всегда с огромным удовольствием рассказывала эту историю в день рождения дочери, перевоплощаясь в мистера Коллхорна так, как это позволял только АЖЯ: изображала его движения, когда он крадучись входил в спальню, и выражение ужаса на его лице, когда он понял, что происходит.

Он бы, наверное, предпочел увидеть убийство!

Эту фразу она тоже говорила каждый год, и хотя Фебруари теперь боялась, что повторение одних и тех же рассказов свидетельствует об ухудшении состояния матери, истории своего рождения она была рада.

Фебруари взяла отгул во второй половине дня, чтобы пообедать с матерью в Колсоне, – ежегодная традиция, которая в этот раз казалась ей просто необходимой. Пока они ехали по городу, она искоса поглядывала на маму, которая, в свою очередь, смотрела в окно на проплывающие мимо улицы. В последнее время Фебруари ловила себя на том, что хочет расспросить ее об их с отцом детстве, об их свиданиях, о своих собственных ранних годах, пока деменция все не поглотит. Каким был Колсон, когда они переехали туда? Ходил ли тогда троллейбус Север – Юг, о котором Фебруари знала только понаслышке?

Фебруари и сама застала серьезные перемены в облике Колсона, причем это происходило скачками, волнообразно, как всегда бывает в Ржавом поясе. Когда‐то город был окружен промышленными предприятиями – “Дженерал электрик” с запада и “Гудиер” с востока, – но за последние несколько десятилетий численность жителей неуклонно сокращалась, а кварталы горели и опять восставали из пепла.

Сейчас завод “Дженерал электрик” продолжал работать на последнем издыхании вопреки здравому смыслу. Люди в главном офисе в Цинциннати, видимо, очень привязаны к Южному Огайо, думала Фебруари. Та же самая солидарность стала причиной поджогов в Колсоне в 2001 году, когда полиция Цинциннати убила девятнадцатилетнего Тимоти Томаса, который нарушил правила дорожного движения. Фебруари тогда училась там в аспирантуре и в тот день вышла на мирный марш. Но когда протесты в Цинциннати переросли в беспорядки, то же самое произошло и в Колсоне – она вернулась к себе после вечерних занятий и, включив телевизор, обнаружила, что Восточный Колсон горит.

В этом хаосе “Гудиер” увидел долгожданный предлог, чтобы прекратить свою деятельность. Беспорядки продолжались всего четыре дня, но завод так и не открылся снова. Начальство вернулось в Акрон, контракты передали в Бразилию, а колсонские сотрудники остались ни с чем. Когда пришло время восстанавливать город, власти прикрылись нехваткой средств, и, хотя налоговые поступления действительно снизились без вклада шинного гиганта, Фебруари была не так глупа, чтобы не понимать: причины в том, что пострадали рабочие районы Восточного Колсона. В следующий раз, подумала она, надо провести акцию протеста в центре и посмотреть, найдутся ли тогда у города деньги на восстановление.

Потом произошел отток белого населения, и после этого власти быстро сократили финансирование везде, где только могли. Так что выбоины никто не залатал, а перегоревшие лампочки уличных фонарей никто не заменил. Государственную среднюю школу закрыли, здание продали какой‐то чартерной школе[3], которая прекратила свое существование через четыре года. Все, кто мог, переезжали в центр или в пригород. Но ее родители остались жить в маленьком голубом домике, и даже после того, как Фебруари выросла и съехала из Восточного Колсона, он все равно занимал особое место в ее сердце. Она любила этот район с неистовством, свойственным рьяным спортивным фанатам.

Двадцать лет спустя одно крыло старого шинного завода занял филиал какой‐то фармацевтической компании, на окраинах стали вырастать мелкие кустарные предприятия, но большая часть Восточного Колсона все равно пустовала. Когда Территориальное управление пассажирских перевозок Огайо отменило остановки троллейбусов у “Гудиер” и на Вайн-стрит, люди шутили, что общественный транспорт просто подстроился под свою аббревиатуру. Как организовано его движение? ТУППО! В народе этот район стали называть “бесполетной зоной”, что Фебруари считала неостроумной и сомнительной шуткой, хотя на самом деле не ей было возмущаться – она тоже не была там уже несколько месяцев, с тех пор как мать переехала к ней.

Но во внутренней части Восточного Колсона, там, где он граничил с центральным районом, располагалось местечко, в котором Фебруари любила обедать, – “Чумовая чашка”. Это была непритязательная закусочная, где кружки различались по цвету и размеру, кофе подавали крепкий, а официанты были вооружены внушительными кофейниками. Более того, эту закусочную отличало то, что Фебруари считала самым важным критерием качества еды, – она закрывалась в 15.00. Если у них получалось зарабатывать только на завтраках и сэндвичах, можно было не сомневаться, что сэндвичи там отличные.

Фебруари включила парковочный счетчик, помогла маме выйти из машины и посадила ее на диванчик у окна. Мэл предпочитала сидеть подальше, но Фебруари и ее мать любили наблюдать за людьми. Интерьер “Чумовой чашки” был старомодным, сплошь винил и пластик, но не то чтобы это была претензия на винтажный стиль. Скорее владельцы просто не потрудились сделать ремонт. Пока мама изучала меню, подошла официантка и автоматически налила им кофе, как будто ни один гость никогда от него не отказывался. Мама подняла свою кружку, и они чокнулись.

Твое здоровье! – сказала она. – И не забудь, плачу я.

Ну уж нет. Я угощаю.

Сегодня твой день рождения.

Но потрудилась‐то ты.

Ее мать рассмеялась глубоким гортанным звуком, не имеющим абсолютно никакого отношения к тому, каким, по мнению окружающих, должен быть смех.

Пожалуй, да.

Расскажи мне еще раз, как вы познакомились с папой, – сказала Фебруари чуть погодя.

И мать поставила кружку и стала рассказывать.