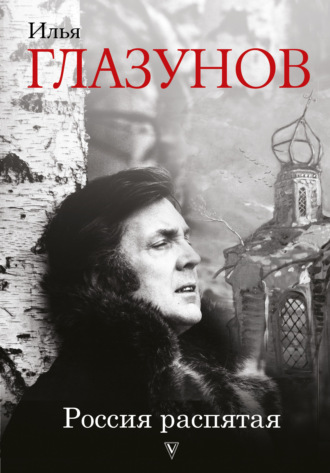

Илья Глазунов

Россия распятая

Мой дед – действительный статский советник

Константин Карлович Флуг – отец моей матери – по образованию был горным инженером. Служа в министерстве финансов, в течение многих лет участвовал в работе комиссии по приемке золота на Санкт-Петербургском Монетном дворе. Дослужился до чина действительного статского советника, награжден многими российскими орденами и тремя иностранными – Св. Даниила от князя Черногорского, Льва и Солнца от персидского шаха и Кавалерским крестом Почетного легиона Франции.

Известно также, что он автор книги о внешнем виде главнейших типов русских золотых монет и других трудов по истории нумизматики. Не скрою, для меня было приятной неожиданностью узнать, что в недрах главной библиотеки страны сохранилась также и книга стихотворений, которые донесли до меня настроенность его чистой и благородной души, напомнили мне поэзию великого князя Константина Романова, автора известного романса «Растворил я окно…». Не утомляя читателя, приведу лишь одно стихотворение из этого сборника, изданного в Санкт-Петербурге в 1914 году в типографии, носящей ныне имя Ивана Федорова. Не премину отметить, что в предисловии К. К. Флуг скромно пишет о цели его публикации: «Если кто-либо найдет какое-либо хорошее чувство или проникнется, хотя и ненадолго, не прозаическим настроением, прочтя эти стихи, я буду совершенно удовлетворен и доволен, так как исходя только из этих желаний я решился напечатать их».

ЛЕТНЕЮ НОЧЬЮ

Светит волшебно луна,

Ночь так тиха, хороша,

Трепетом робким полна,

Внемлет той ночи душа.

Звезды мерцают с небес,

Запах левкоя и роз,

Мир откровенных чудес,

Мир упований и грез!

Счастья порыв налетел…

Где-то запел соловей,

Ночь все светлей и светлей,

Дрогнул восток, заалел…

В 1909 году им была издана книжка «Викинги и Русь». Концепция книги отражает борьбу лагерей норманистов и антинорманистов. Говоря о книге деда, хочу лишь подчеркнуть, насколько был широк круг интересов русских интеллигентов той поры…

В детстве я много слышал о нашем загородном доме на станции Дибуны недалеко от Куоккалы, где жил Илья Ефимович Репин. Тетя Ася каждый день ездила на поезде в Петербург в гимназию и часто в вагоне оказывалась вместе с Леонидом Андреевым, который, сидя напротив и видя смущение гимназистки, любил подмигивать ей. Он был любимцем публики, очень красив и статен. Помнила она и Илью Ефимовича Репина, тоже спешащего в Петербург на поезде из Куоккалы. Многие иронизировали над тем, что многочисленные гости Репина набрасывались на съестные припасы в буфете на станции в Куоккале, потому что никто не мог есть сенных котлеток, приготовлявшихся в его доме, когда он стал вегетарианцем. Имя Репина было окружено ореолом великой славы.

Те годы были овеяны огромным духовным авторитетом и влиянием великого подвижника православной веры и самодержавия отца Иоанна Кронштадтского. Помнила моя тетя, как на Каменноостровском мосту, что идет от Марсова поля, он силой взгляда останавливал идущую с революционными лозунгами толпу. И толпа пятилась. О. Иоанн, родившийся на далеком приволье русского Севера в крестьянской многодетной семье, стал духовником царя Александра III. На его могиле в разгромленном монастыре на Карповке была устроена свалка мусора. А ныне он причислен к лику святых, и православная жизнь снова возродилась там, где царила мерзость запустения…

Мой дед Константин Карлович Флуг умер в 1920 году от голода в Петрограде. Однажды революционный солдат снял с него генеральскую шинель горного инженера с голубыми отворотами и дал свою – рваную солдатскую. «Так тебя точно не прикокошат, папаша», – оправдывая свой «обмен», сказал он. Потом как-то на Невском деду стало плохо от голода, и он присел на бордюр тротуара. Какие-то девочки, видя нищего старика в рваной шинели, положили рядом с ним копеечку. Она хранилась у нас до войны. Его сын Кока, Константин Константинович Флуг, бывший белым офицером, чудом ушел на рассвете, разломав крышу сарая, в котором согнанные там пленные офицеры к утру должны были быть сожжены заживо латышами и китайцами. Впоследствии он стал ученым-китаистом и работал с академиком Алексеевым. У дяди Коки были серьезные труды по китаистике. В предисловии к одному из них, к «Истории китайской печатной книги Сунской эпохи X–XIII вв.», изданному Академией наук СССР (1959), написано: «…Научные интересы К. К. Флуга заключались в области изучения китайской книги не только как таковой, но главным образом как источника обширнейших сведений по самым разнообразным вопросам. Его научные изыскания в области китаеведения и идут в основном по этой линии. Он являлся китаеведом с исключительным знанием этих источников, блестяще владеющим китайским языком, прекрасным знатоком китайской рукописи.

Имя К. К. Флуга в китаеведческой литературе хорошо известно. Им написано более 20 научных трудов…»

Я помню лицо дяди Коки, когда он смотрел со мной в кинотеатре «Арс» на площади Льва Толстого фильм «Чапаев». В эпизоде, когда русские офицеры гордо в полный рост шли в психическую атаку, а красные, лежа в канаве, косили их из пулемета, он не удержался и захлопал. На него все зашикали, а я долго не понимал, почему же он хлопал. Может быть, он сам был участником такой же атаки, когда белое воинство, ввергнутое в братоубийственную войну, шло под барабанный бой на верную смерть за единую и неделимую Россию. Далее по фильму, когда ночью подбирались к спящему часовому, кто-то из темного зала закричал: «Атас!» Это были мальчишки…

Много лет спустя, в начале 90-х годов, я посетил одного из могикан петербургской интеллигенции, профессора А. П. Терентьева-Катанского. Нажимая на кнопку звонка его двери, я уже знал, что в этой квартире часто бывал Александр Блок и другие светила петербургского Серебряного века. Очень бледный после болезни профессор восторженно смотрел на меня: «Не могу поверить своему счастью, что я вижу вас, – какая для меня это несказанная радость!»

Честно говоря, про себя я подумал, что сейчас знаток буддизма и тибетской религии выразит мне свои впечатления о посещении моих выставок в Ленинградском манеже. Но дальнейшие слова профессора были для меня неожиданны и повергли в глубокое волнение: «Я не ожидал, что буду пожимать руку племянника Константина Константиновича Флуга, перед трудами которого я благоговею и считаю его одним из лучших русских китаистов – у меня собраны все работы вашего великого дядюшки. Я даже храню письмо его жены, помеченное 1942 годом, в котором она оповещала наше отделение Академии наук о его смерти. Сколько ученых мы потеряли тогда в блокаду…»

Он провел меня в свой кабинет, весь заставленный книгами, они были на шкафах, на полу, на столе. Анатолий Павлович сказал: «Сегодня заниматься Тибетом и историей оккультных наук – это самое опасное, что может быть. Объясните, что вы хотите знать. И я вам помогу, чем могу». Сознаюсь, что мне было так приятно, и я был горд, узнав, что имя моего дяди не забыто и его вклад в русское китаеведение столь велик.

Брат дяди Коки и моей матери Валериан Константинович Флуг был выслан из Петербурга вместе со своей женой Наталией Никитичной и со всей семьей в Воркуту. Когда его старший шестнадцатилетний сын Вячеслав был схвачен «за подготовку белогвардейского переворота и антисоветскую пропаганду» у него при обыске обнаружили охотничий нож и старый штык, который мальчишка нашел на помойке, – средний сын Костя пошел в Петроградскую ЧК на Литейном и вступился за него, сказав, что он так же думает, как и его старший брат. Сашу младшего я хорошо помню, его не тронули. Сам Валериан Константинович умер в ссылке. Тетя Наташа – тоже (девичья фамилия ее Звонарева).

В начале 90-х годов приехал симпатичный молодой человек лет двадцати. «Я ваш племянник – Илья Флуг. Мои родственники в Волгограде вас недолюбливают, но я хотел бы просить вас дать мне немного денег и помочь уехать за границу». Уходя, он сказал «Я буду вам писать. Хорошо иметь такого дядю». Сейчас он обосновался в Германии, а его сестра Наташа, такая милая и столь же духовная, живет с семьей в городе Волжском.

Конек

С детства я помню сестру бабушки – жену генерала Федора Алексеевича Григорьева: бодрая, с миндалевидными глазами и седыми волосами, причесанными волной наверх, как у Нордман-Северовой на портрете Репина. Я часто играл на полу в солдатики и первое, что видел у входящих гостей, – ноги. Мне запомнилась высокая шнуровка ее изящных сапожек, которых уже никто не носил в 30-е годы, – как у Незнакомки Блока. Ее муж, бывший директор Первого Петербургского кадетского корпуса, умер своей смертью, так как за него вступились некоторые красные командиры, окончившие когда-то этот корпус у всеми любимого «дяди Феди». Изменив присяге, данной Государю, они, очевидно, не забыли свою кадетскую счастливую юность. Старший сын Григорьевых Артем остался в Финляндии, где служил накануне переворота. Я его никогда не видел. Говорили, что он позже эмигрировал в Швейцарию. Младший, Юрий, накануне октябрьской трагедии стал старшим офицером на императорской яхте «Штандарт». Я хорошо его помню, и у меня до сих пор сохранилась маленькая, сантиметра два, серебряная мумия с открывающейся крышкой крохотного саркофага. Он, еще будучи гардемарином, привез ее из кругосветного путешествия и подарил моей матери, его двоюродной сестре. Я помню всегда подтянутую фигуру, загорелое лицо, рано поседевшие волосы, аккуратно расчесанные на косой пробор, – типичный белогвардеец из советских фильмов. Даже, по-моему, всем дамам ручки целовал. Мне он нарисовал синим карандашом белого медведя. Я помню его быстрые штрихи и образ доброго зверя, подаренный на память трехлетнему племяннику. Как враг народа, он был выслан в Казахстан в 1934 году; время смерти его неизвестно. Говорили, что путь «дворянских» поездов, идущих из бывшего Петербурга в Азию по специально построенным веткам железной дороги, обрывался в песках Кара-Кума. Заключенных выкидывали на раскаленный песок, а пустые составы возвращались за новыми жертвами в Ленинград.

Дочь Григорьевых – тетя Вера Григорьева, часто заходившая к нам, не была красавицей. У нее был интимный друг – дюжий пролетарий с усами, как у Максима Горького. Мама называла его иронически «Верочкин пролетариат» и говорила, что ее теперь не посадят.

Однажды мы с мамой побывали у нее в гостях – крохотная комната: стол, стул, кровать, и во всю стену – портрет царского сановника в эполетах, грудь в орденах и медалях, с продырявленным пулей лбом. «Вот из-за этого портрета тебя и заберут, несмотря на связь с пролетариатом», – пошутила, помню, мама.

«Но это же мой отец – генерал Григорьев».

«Донесут и спрашивать не станут – типичный царский сатрап», – продолжала мама. Тетя Вера шепотом говорила (она работала на станции Ленинград-Товарная): «Эшелон за эшелоном отборного зерна идет к Гитлеру в Германию, что они делают?». Но посадили не тетю Веру, а ее друга-пролетария. Видно, не помогло пролетарское происхождение другу дочери царского генерала. Когда я смотрю на портрет Буревестника революции – М. Горького, всегда вспоминаю друга тети Веры. Но у него было доброе грустное лицо. Она понимала, что родственники не уважают ее за эту связь, и была с ним подчеркнуто амбициозно простой. «Василий такой прекрасный человек», – говорила она утвердительно, не ожидая поддержки. В начале войны тетя Вера переехала к нам, потому что ее дом разбомбили.

До самых недавних дней связывала меня с давно умершими родственниками Ольга Николаевна Колоколова, знавшая моего деда, бабушку и дружившая с моей матерью.

Говоря о ней, должен заметить, что генерал Федор Алексеевич Григорьев был родным дядей ее матери, Ольги Константиновны Скуратовой (в замужестве Колоколовой). Ее муж – Колоколов Николай Александрович – был курсовым воспитателем Александровского Императорского лицея, бывшего Царскосельского Императорского лицея, переведенного позднее в Санкт-Петербург.

После обыска на его квартире (который проводила «дамочка-чекист» в кожаной куртке) он был арестован и просидел несколько лет в заключении. Ольга Николаевна слышала много раз от отца такое признание: «Жизнь люблю, но смерти не боюсь».

…Последний воспитатель лицея Н.А. Колоколов умер в октябре 1927 года. Ему стало плохо, и смерть настигла его у решетки лицея на Каменноостровском проспекте, когда он пошел в очередной раз взглянуть на родное здание, с которым была связана вся его жизнь, как и жизнь многих воспитанников этого заведения, представлявших цвет русской национальной элиты. Он увидел, как ломом разбивают мраморный бюст Александра I, чтобы вместо него водрузить бюст Ленина. На постаменте памятника долго сохранялась надпись: «Он основал наш лицей».

Задолго до революции у семьи Колоколовых была дача напротив нашей, флуговской, в Дибунах. Несмотря на разницу в возрасте, Ольга Николаевна, или, как ее называли, Конек, очень дружила с моей матерью, которая и дала ей это прозвище за энергию и преданность в выполнении дружеских поручений и просьб. Всю мою жизнь, а мне уже немало лет, я помню нестареющую, небольшого роста, хрупкую, с благородным и умным лицом петербургскую дворянку, чудом сохранившуюся в вихрях истории послеоктябрьского переворота. Первую нашу встречу я, естественно, запомнить не мог, поскольку меня с матерью только что привезли из родильного дома. Но Ольга К., упомянутая в письме бабушки о моем рождении, и есть Ольга Колоколова. Я помню ее, когда она приходила к нам накануне войны, и помню, как, вернувшись из эвакуации, у своей тети Агнессы Константиновны снова увидел неменяющуюся Олечку, пережившую ужасы блокады. Когда я стал учеником средней художественной школы, а потом студентом института им. И. Репина, я часто встречал ее на симфонических концертах в филармонии. Она обожала Мравинского, глубоко и тонко разбиралась в произведениях великих композиторов. И я запомнил на одном из концертов ее лицо, скорбное, со взглядом, словно ушедшим в себя.

Я знал, что она одинока. Однажды произнесла «Все, кого я любила, давно умерли или убиты». Она рассказывала мне об очаровательной, полной артистизма Олечке – моей маме, которую все любили… «О, я знаю столько ее тайн, которые никогда никому не открою!» Мы говорили с ней в тот раз у беломраморных колонн бывшего здания Дворянского собрания, в котором ныне концертный зал филармонии. Взяв меня за руку, она сказала «Когда я говорю с тобой, я будто общаюсь с Олей и Сережей; у тебя верхняя часть лица и глаза – Сережины, а рот и овал лица – Олины. Она была такая необыкновенная в своей красоте. Мы с тобой оба так одиноки – и я понимаю, почему ты, как и я, так любишь музыку. Музыка – это дух, она разрушает одиночество, дает успокоение памяти прошлого и силы жить и верить в будущее».

Когда она говорила это, глаза у нее лучились, как у девочки, и я, глядя на нее, думал: «А ведь действительно Конек-Горбунок». «Ты единственный, – добавила она, будто прочитав мои мысли, – кто имеет право называть меня Коньком как сын моей обожаемой Олечки».

Помню, как однажды в белую ночь после концерта Натана Рахлина мы шли с ней пешком мимо Михайловского замка по Марсову полю, поднялись на мост, построенный императорским архитектором Леонтием Бенуа (братом Александра Бенуа, певца Петербурга и великого знатока искусства, равного которому нет в нашей культуре). В волшебстве ночи, которая превращает словно в мираж образ великого города, где вот уже столько лет на шпиле Петропавловской крепости трубит победу России ангел, а Нева меняет свои краски, словно музыкальные созвучия, случилось, что Конек стала мне рассказывать о первых днях революции, о том, как мой дедушка К. К. Флуг умер от голода. Как грабили Дибуны, как рисунки Павла Федотова топтали солдатские сапоги, а портрет кисти Лампи, изображающий моего предка, был разорван штыком.

Она рассказывала, какое искусство проявляла моя мать, чтобы из оставшихся тряпочек сшить себе и ей платье; о начале красного террора – обысках, арестах и грабежах. «Олечка, – говорила она, – работала в одном из учреждений, я часто навещала ее. Раскрою тебе только одну маленькую семейную тайну, – продолжала она, – когда после голода 20-х годов во времена НЭПа мы с твоей мамой стали посещать кафе в Пассаже, где продавались такие вкусные пирожные и кофе – совсем как до революции, у Оли был роман с одним художником из круга «Мира искусства». Я тебе его фамилию не скажу, но звали его Илья. И я думаю, не в память ли о нем Оля назвала тебя таким именем. У них были очень красивые и нежные отношения. Разумеется, это происходило задолго до встречи с твоим отцом. Оля очень любила Сережу, но ее тревожила непримиримость его взглядов, она также боялась за крут его друзей».

Тетя Оля словно спохватилась и, оглянувшись, хоть за нами никого не было, попросила: «Только никому не говори о том, что я тебе сказала».

Прошло много лет, и в 1991 году мы с Коньком, моим сыном и дочерью (Ваней и Верой) и друзьями поехали в Дибуны, «на старое пепелище», как заметила она. «С тобою двое друзей, я с ними незнакома и при них ничего не хочу и не могу рассказывать, – заявила Ольга Николаевна. – А мне есть что рассказать. Не забывай, мне уже девятый десяток. Я не вечна, и ты никогда не узнаешь того, что я знаю. Я верю в Бога и не боюсь смерти. На мою жизнь выпало столько горя, что ты даже не можешь себе представить». Она отвела меня к могучей столетней березе. Порывы осеннего ветра заглушали ее слова. Кружась по земле, неслись осенние желтые листья. Она посмотрела необычно серьезным, я бы сказал, волевым взглядом мне в глаза и стала говорить: «Ты, конечно, помнишь дядю Юру Григорьева? Это двоюродный брат твоей матери, сын, как ты знаешь, царского генерала, директора Первого петербургского кадетского корпуса. «Они» его выслали. Тетя Вера, его сестра, умерла во время блокады в вашей квартире».

За вечную напряженность ее лица Оля окрестила Веру Вагоновожатой – как всегда, очень метко. «Ну так вот, – ее взгляд стал заговорщицким, серьезным, – дядя Юра служил офицером на императорской яхте «Штандарт». Я тебе раньше никогда этого не говорила. Как и того, что я ездила к нему в ссылку и дважды сидела сама. Я так любила этого очаровательного человека Юрочку Григорьева!.. Но вот твои друзья уже подходят к нам, да еще и с видеокамерой». «Конек, – спрашиваю я, – чего ты боишься? Сейчас времена изменились. Те события и люди уже стали историей».

Она грустно улыбнулась: «Ты так думаешь? Ты так всегда спешишь, Илюша. Я живу, как ты выражаешься, у черта на рогах. Приезжай ко мне, в мою однокомнатную конуру на Петроградской, где живу я и моя собачка. Я тебе передам очень важные документы. И скажу, где найти другие. Должна признаться, что я никому не верю. Ты мой единственный родной человек. Можешь взять с собой Ваню и Веру. У них такие благородные лица. А Верочка мне чем-то напоминает Олечку. Я чувствую в ней такой же твердый характер, который был и у Оли, несмотря на ее искрящийся юмор и артистизм».

В феврале 1993 года, покинув гостиницу «Прибалтийская», где я останавливался во время приезда в Петербург, поздним промозглым вечером позвонил в знакомую дверь, из-за которой тотчас же раздался лай маленькой собачонки. Конек засуетилась, стала предлагать чай, благодарить за подарки, присланные к Новому году, выговаривая при этом, что так, как живу я, жить нельзя, а я все спешу и спешу. «Публика, – наставляла она, – тебя так любит. Твоих картин ждут. Как была бы рада твоему успеху незабвенная Олечка. Я понимаю, что ты делаешь благородное дело для России, создав академию. Но подумай и о себе. Даже сейчас от чая отказываешься – все некогда У меня болит нога, и я не выхожу из квартиры. Спасибо, соседи не забывают. Меня почему-то в этом доме все любят и заботятся обо мне».

Она грустно произнесла: «Я знаю, что скоро умру. Вот эта иконка, висящая над кроватью – «Георгий Победоносец», завещана тебе. Вокруг творится снова ужасное – голод и нищета… Да, вот главное, – спохватилась она, услышав под окном гудки ожидавшего такси. – В московском архиве ты можешь получить рукопись твоего двоюродного деда генерала Григорьева. Она называется «Дед внуку». То есть прямо предназначена тебе. Понимаешь? А вот фотография Юры Григорьева, когда он был гардемарином. Он тогда оказался в числе русских моряков, которых Государь посылал на помощь Мессине во время землетрясения в Италии».

Такси продолжало издавать надрывные гудки, зная, что я опаздываю на поезд. В крохотной передней мой бедный Конек в порыве нежной материнской страсти стремительно прижалась ко мне и, целуя мое лицо, заговорила; выражение ее глаз, наполненных болью и страданием, я никогда не забуду. «Дуденька, мой родной, ты для меня всегда будешь единственным любимым Дудей, как ты сам себя называл, когда был совсем маленький. Подумай только, какая я старая. Вот как сейчас тебя – обнимала я твоего дедушку, которого ты никогда не видел». Обнимая маленького хрупкого Конька, я на своей щеке ощутил ее слезы.

Проклятое такси вновь напомнило, что меня ждут. Вдруг она по-детски всхлипнула, словно душа ее хотела выплеснуть всю боль.

– Как «они» меня били, как глумились, какой пыткой были эти страшные ночные допросы! Я тебе расскажу все, никому ни разу ни о чем не рассказывала. А сейчас ты должен ехать… Какие кровавые ужасы мы пережили. Ты никогда ничего не боялся и нес в своих картинах Россию. И должен все-все знать».

С глазами, полными слез, я шагнул из подъезда хрущевской халупы в холодное, пронизывающее до костей петербургское ненастье. Слезы не высыхали у меня до Московского вокзала.