Лидия Чарская

Сестра Марина. Люсина жизнь (сборник)

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви

Серия «Дорога к счастью»

© А. Власова. Обложка, иллюстрации, 2013

© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2017

* * *

О книге и ее авторе

Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия – Чурилова, урожденная Воронова) родилась в 1875 году в Царском Селе. Отец девочки был военным инженером, полковником. Семья жила в достатке, родители любили свою дочь, но вскоре при родах умерла мать Лиды, и через какое-то время отец женился во второй раз.

Лида долго не могла примириться с появлением ненавистной мачехи. Девочку отправили в Петербург – в Павловский женский институт, где она провела 7 лет. Суровая дисциплина, постоянная зубрежка, скудная еда, грубая одежда – все это поначалу отталкивало и возмущало ее. Но впоследствии писательница признавалась, что годы учебы многое ей дали: она стала терпимее, сдержаннее, увлеклась чтением и сочинительством.

Весной 1893 года Лидия окончила с медалью институт. И тут же вышла замуж за блестящего офицера Бориса Чурилова. Брак был недолгим – вскоре Чурилов отбыл на место службы в Сибирь, а молодая женщина с крохотным ребенком на руках осталась одна. В родной дом она не вернулась, хотя и подружилась с мачехой, – ее влекла самостоятельная жизнь.

Окончив театральные курсы, Лидия поступила в Петербургский Александринский театр, где играла второстепенные роли до 1924 года. Сценическим псевдонимом Чарская она подписывала и свои литературные произведения.

В 1901 году журнал «Задушевное слово» напечатал первую ее повесть «Записки институтки», принесшую начинающей писательнице необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в этом журнале ежегодно. Они стали невероятно популярны среди детей и юношества в дореволюционной России.

Любимыми темами писательницы были приключения брошенных, потерянных или похищенных детей («Сибирочка», «Лесовичка», «Щелчок») и жизнь воспитанниц закрытых институтов («Княжна Джаваха», «Белые пелеринки», «Большой Джон», «Юность Лиды Воронской» и другие). Герои ее книг добры, честны, отзывчивы, открыто проявляют свои чувства.

После 1917 года судьба писательницы резко изменилась. С приходом советской власти ее перестали печатать, не простив писательнице ее дворянского происхождения и «буржуазно-мещанских взглядов». Книги Чарской были изъяты из общественных библиотек как вредные для советских детей. За ними все больше укреплялись определения «мещанские», «пошло-сентиментальные».

Произведения некогда известной русской писательницы надолго были преданы забвению. Ее книги стали выходить в России лишь в конце 1990-х годов – и нашли своих читателей. Ведь все они рассказывают о доброте и любви к ближнему, о сострадании и самоотверженности, об отзывчивости и человеколюбии, о желании отозваться на чужую боль и бескорыстии – словом, о тех человеческих качествах, которые востребованы во все времена.

В книгу включены два произведения Лидии Алексеевны Чарской.

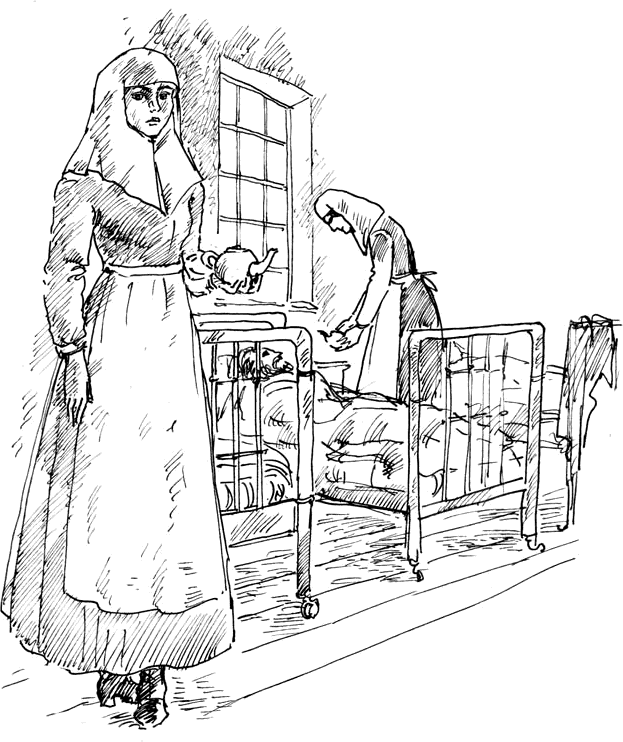

Героиня повести «Сестра Марина», сирота, взятая из милости богатой дальней родственницей, сбегает из дома и поступает в общину сестер милосердия. Там она находит не только свое призвание, но и семейное счастье…

Трилогия «Люсина жизнь» рассказывает о взрослении непоседливой девочки-дворянки, живущей в имении отца в российской глубинке, о ее девичьих переживаниях и первой любви.

Сестра Марина

Глава I

В доме генеральши Махрушиной встают поздно. Даже прислуга позволяет себе некоторую роскошь – подниматься не раньше восьми часов. Поэтому, когда на больших бронзовых, в виде скачущего рыцаря, часах на камине в гостиной пробило шесть, в огромной, роскошно обставленной барской квартире все еще спят крепким сладким утренним сном.

Только в дальней, находящейся в самом конце коридора, комнатке – в «Нютиной келье», как ее называют домашние, – наблюдается некоторая жизнь.

Электрическая лампа под абажуром в углу освещает комнату. Все здесь просто и уютно: небольшой диван, кожаные кресла, круглый столик, этажерка с книгами, узенькое трюмо в углу, за ширмой – умывальник и кровать. На полочках и стенных этажерочках – бюсты великих людей: Пушкина, любимого Нютиного поэта, Гете, Шекспира.

Сама Нюта, тоненькая, стройная, невысокого роста девушка, с очень худеньким, бледным лицом, которому мертвенный свет электричества придает несколько болезненный оттенок, с большими детскими, как бы что-то ищущими, пытливыми глазами под нахмуренными линиями темных бровей, с небрежно закрученным на затылке белокурым узлом непокорно вьющихся волос, стоит на коленях посреди комнаты над раскрытым ручным саквояжем. Тут же, подле нее, на диване, разложены две-три смены белья, необходимые принадлежности туалета, запасная блузка из темного люстрина[1] для каждого дня, пара мягких туфель, полотенце, небольшая подушка-«думка» и маленький серебряный образок – благословение покойной матери.

Нюта, сосредоточенно хмуря темные брови, убирает дрожащими руками вещи в саквояж. Она заметно волнуется… Надо поспеть во что бы то ни стало с уборкой, пока не проснутся в доме… Не дай Бог, если кто-нибудь увидит… Хоть одна душа… Донесут – и тогда все пропало, все…

Эта мысль ударяет как молотом в белокурую головку девушки, бросает пятна румянца на ее худенькое лицо с несколько крупными большими бледными губами.

– Господи, помоги мне! – шепчут эти губы, а дрожащая рука усиленно крестится быстрыми мелкими крестами…

Наконец все готово. Необходимые принадлежности багажа исчезли в глубине ручного саквояжа, и Нюта с легким вздохом самоудовлетворения поднимается с колен.

– Теперь одеться скорее и… и с Богом!

Она подходит к трюмо. Гладко отполированная поверхность зеркала отражает тоненькую, худенькую фигурку в изящном (о, слишком даже изящном, к глубокому огорчению Нюты!), сшитом по последней моде платье, делающем ее похожей на барышню из аристократического дома.

Нюта смотрит на свое нарядное платье вычурного фасона, и горькая усмешка скользит по ее губам, когда она шепчет:

– Еще бы! Нельзя было сделать хуже, нежели у Женни. О, эта педантичная справедливость tante Sophie[2]!.. Сколько стоила она мне слез и горя! Ведь не любовь это, нет, а боязнь, чтобы свет (ах, этот свет!) не подумал: «Родную дочь балует и любит, а племянницу держит в черном теле»… Слава Богу, скоро… скоро теперь… сейчас избавлюсь от всего этого. Никого, никого не жалею, только Марину. Милая она… Но чем же рискует Мариночка?.. Душа моя! Отплачу ли я тебе когда-нибудь за все это!..

Зеркало отражает взволнованное бледное лицо, дрожащие губы и блестящие слезами серые глаза. Нюта проворно смахивает слезы, надевает шляпу… Шляпа эта – темного фетра с большим страусовым пером.

Слишком нарядная шляпа…

Но что делать?! Она выбрала самую скромную. Другие – еще наряднее, светлее. Эта хоть темного цвета, и то спасибо. Ах, тетя, тетя!

Шляпа заколота… перчатки надеты… Длинный, покроя сюртука, английский жакет прикрыл тоненькую миниатюрную фигурку. Саквояж в руках.

– Теперь живо!

В последний раз Нюта окидывает глазами свою «келейку», небольшой диван, на котором так сладко грезилось с томиком поэта в руках, письменный стол, бюсты любимых классиков… Милая келейка! Как трогательно отстаивала ее независимость Нюта, когда генеральша Махрушина хотела во что бы то ни стало устроить гнездышко племянницы по образцу комнаты ее дочери, высокой вертлявой светской барышни Женни. Вся энергия Нюты обратилась тогда в один протестующий вопль. Пусть мучают ее самое, Нюту, модными покроями костюмов, изысканными фасонами шляп, но не уродуют ее келью ненужными, бьющими на эффект украшениями, булями,[3] столиками. Ей нужен свет и уют, и больше ничего.

Она подходит к столу, берет с него записку, написанную еще накануне с вечера, и шепотом читает ее:

«Дорогая тетя!

Не сердитесь, умоляю вас, на вашу злую, неблагодарную Нюту. Но такая жизнь мне больше не по плечу… Я уезжаю к бабушке в Иринкино… Забудьте меня. Благодарю вас и Женни за все, что вы сделали для меня.

Нюта».

Прочитав записку, она кладет ее на прежнее место и легким призраком, на цыпочках, проскальзывает в дверь.

* * *

Тихо в коридоре… И во всей квартире тихо, как ночью…

Робкий шелест Нютиных юбок едва-едва нарушает эту тишину.

– Скорее! Скорее!

Сердце Нюты стучит так громко, что, кажется, готово поднять на ноги весь дом. Румянец то приливает к лицу, то отливает к сердцу. Шум в голове, стук в висках и неприятная сухость в горле.

Слава Богу, коридор пройден. Сейчас гостиная, большая зала и японский будуар Женни. Если кто-нибудь из прислуги производит в этот ранний час уборку комнат, о… тогда – горе ей, Нюте. Ее задержат. Пойдут будить tante Sophie. Начнутся упреки, обмороки, истерики, слезы… Нет! Нет! Невозможно! Сердце вдруг перестает биться в груди Нюты… Она стремительно распахивает дверь…

В тот же миг что-то теплое, мохнатое, огромное бросается на нее.

Громкий крик испуга готов сорваться с уст девушки. Но она вовремя подавляет его.

– Турбай! Голубчик! Не узнал, глупый!

Ее дрожащие руки обхватывают мохнатую шею и прижимают к груди огромную голову геркулеса-ньюфаундленда.

– Милый! Милый! Один ты любил меня здесь! Один, голубчик! Прощай, Турбаинька! Уходит Нюта! Навсегда уходит от тебя!

Умные, преданные глаза собаки поблескивают в осенней утренней мгле гостиной. Горячий влажный язык уже успел облизать лицо, волосы и руки девушки. Собака тихо визжит, точно понимая, что лаять нельзя.

Когда Нюта, нацеловав вволю сквозь слезы мохнатые бело-черные уши и такую же пеструю голову, скользит по направлению к передней по длинной анфиладе комнат, Турбай, бесшумно ступая огромными мохнатыми когтистыми лапами по коврам, идет вслед за ней.

В передней – большой красной, под «адское пламя», комнате, с оленьими рогами вместо вешалок и головами-чучелами лосей по стенам – Нюта останавливается, еще раз гладит Турбая и неожиданно распахивает входную дверь. Распахивает и захлопывает сразу. Этот неожиданный маневр наполняет негодованием преданное собачье сердце.

До сих пор четвероногий друг еще надеялся, что его молоденькая хозяйка возьмет его с собой в этот ранний час. Но, обманувшись в своих ожиданиях, Турбай громкими негодующими звуками заявляет свой протест…

Теперь он уже не стесняется больше. Громкий неистовый лай огромного животного наполняет сразу весь дом.

Турбай лает ожесточенно, изо всех сил, всем своим существом. Эти жуткие звуки несутся вслед за Нютой, с отчаянной стремительностью сбегающей с лестницы.

– Силы небесные! Он разбудит весь дом!

Миниатюрная фигурка прыгает через три ступеньки вниз, затаив дыхание, прислушиваясь к тому, что происходит за ней.

– Скорее! Скорее!..

Швейцар Модест, почтенный старик с большой серебряной медалью на шее, успевший только что выпить стакан кофе, подмести лестницу и накинуть ливрею, с удивлением оглядывает барышню. «В такой ранний час и одна? Куда могла собраться в такую рань генеральская племянница? – является невольно мысль в голове старика. – Ни мало ни много, а ведь едва лишь пробило семь часов».

– Доброго утра, барышня, – говорит он своим несколько хриплым голосом.

– Здравствуйте, Модест! – отвечает Нюта. Голос ее срывается и дрожит. Что, если остановит, не пустит, позовет прислугу? Что, если догадается старик?

Ей уже кажется, что глаза Модеста как-то особенно подозрительно впиваются ей в лицо, а губы точно складываются для того, чтобы спросить: «Куда это в такую рань собрались, барышня?»

Но волнение Нюты преждевременно. Ее страх напрасен.

Модест предупредительно распахивает перед ней дверь и, косясь на ручной саквояж, бросает лаконическую фразу:

– Прикажете извозчика кликнуть?

Нюта вздрагивает всем телом.

– Нет! Нет! Я сама. Не надо.

И как-то боком протискивается в дверь и быстро-быстро выбегает на улицу.

На улице осенний дождь, слякоть. Лужи воды на тротуарах. Утренний рассвет, мглистый и неприятный. В ближайших булочных свет. На углу дремлет с гнедой лошаденкой извозчик.

Но нанять его на виду у Модеста нельзя. Модест услышит, куда его наняли, донесет…

Надо пройти еще немного, завернуть за угол.

Нюта робко оглядывается. Модест стоит у подъезда, смотрит ей вслед и качает головой. Или это так кажется, что качает головой?..

– Извозчик, вы знаете N-скую улицу?

– Чего-с?

Дрожь охватывает снова все тело Нюты. Что, если Модест слышал, куда она нанимает возницу?..

Этот последний с изумлением смотрит на нарядную барышню, говорящую ему «вы».

– N-скую улицу вы знаете, извозчик?

– Семь гривен, – вместо ответа выпаливает тот.

– Да… да… Только, пожалуйста, везите поскорее.

– Духом. Не извольте сумлеваться, барышня. Одна нога здесь, а другая там.

Извозчик – веселый, жизнерадостный старикашка, но Нюте эта веселость кажется почему-то подозрительной. Что, если он в заговоре против нее с Модестом, tante Sophie, со всем миром?

– Какой вздор! – тут же успокаивает себя девушка. – Все предусмотрено… Я не доеду до места – пройду пешком… И потом, ведь Нюта Вербина исчезает с этой минуты и до нее доберутся не скоро… Ведь едет не Нюта, а Марина Трудова… Чего же я боюсь? Право, смешно!

И нервно вздохнув, Нюта прыгнула в пролетку[4] и скрылась под ее крытым верхом.

Глава II

– Будьте добры сказать, как пройти в квартиру госпожи начальницы?

Дворник, несший лохань с помоями по двору, приостановился на минутку.

– Вам к Ольге Павловне?

– Да.

– Идите все прямо по мосткам, садом. Налево, у главного здания, дверь. На дощечке прочтете. Подле глазного барака.

Дворник снова зашагал по грязи, а Нюта пошла по указанному ей пути.

В саду царит мертвящая душу осень.

Полуобнаженные, с пожелтевшей листвой, стоят деревья, полные тоски и осенней грусти.

Голодные вороны с жалобным карканьем реют над верхушками могучих и в то же время жалких лип и дубов. Мелкий дождь моросит тоскливо, нудно.

В углу сада – качели. Дальше – скамейки для барачных больных, которые в теплую летнюю пору выходят из своих отделений подышать свежим воздухом.

По настланным через двор и сад деревянным мосткам Нюта пробралась к главному флигелю. В углу приветливо сияет медная дощечка поверх клеенчатой двери. На дощечке надпись: «Ольга Павловна Шубина».

Еще несколько быстрых шагов – и Нюта у двери.

Робкий, чуть слышный звонок… Биение сердца… Шум шагов за дверями – и на пороге появляется пожилая горничная, в белом фартуке и с белым же чепчиком на голове.

– Ольга Павловна принимает?

Когда Нюта говорит это, ее пальцы конвульсивно впиваются в ручку саквояжа и сердце перестает стучать, замирая в муке ожидания.

– Пожалуйте, барышня. Барыня сию минуту делают обход бараков; через полчаса вернутся. Потрудитесь войти, обождать.

Горничная обдает Нюту ласковым взглядом. Ее изысканный костюм, шляпа с страусовыми перьями и бледное взволнованное лицо возымели свое действие на старую служанку.

Таких посетительниц нечасто встретишь в квартире начальницы N-ской общины сестер милосердия.

«Должно быть, родственница Ольги Павловны, из дальних», – решает горничная и, особенно заботливо сняв с молоденькой посетительницы ее щегольской жакет-сюртук, вводит ее в приемную.

– Вот здесь, барышня, потрудитесь обождать. Когда барыня вернутся с обхода, я доложу о вас.

И, шурша юбкой, она выходит из комнаты. Нюта остается одна.

Робким взором окидывает она незнакомую ей обстановку. Чопорная старинная кожаная мебель, посередине – круглый стол, на столе лампа под зеленым абажуром, вокруг нее журналы, газеты, преимущественно медицинского содержания. Тут и «Врач», и «Врачебные известия», и «Первая помощь». В углу пианино с откинутой крышкой и книжный шкаф.

Жесткое кожаное кресло с прямой спинкой кажется очень неудобным. Нюта сидит в нем, вытянувшись, как стрела. От бессонной ночи и раннего сегодняшнего вставания голова у нее слегка кружится, в ушах звенит. Глаза слипаются помимо воли.

Она запрокидывает голову на жесткий переплет кресла и, поддавшись тихому настроению покоя, погружается не то в забытье, не то в сонные грезы еще не забытых переживаний души.

Снова, как из тихого безмятежного озера, болью наплывают милые детские сны. Крошечное именьице-усадьба на берегу Волги, могучей и прекрасной, дом не дом, хатка не хатка, старая бабушка, мать – учительница в сельской школе… Милая мама! Такая упорная, стойкая в достижении своих целей, неутомимая в труде. Овдовела двадцати лет и осталась без гроша с дочерью-малюткой на руках. Поступила в учительский институт, сдав свою Нюту на руки старой матери.

У бабушки – бедность, почти нищета. Иринкино заложено дважды. Хозяйство – в убыток. Едва перебивается бабушка, из сил выбивается мама… Не помнит этого Нюта, только по рассказам знает. Бабушка говорила о своей дочери, как о святой…

Еще бы не святая! Молоденькая, почти девочка, она билась как рыба об лед ради семьи. Добилась. Кончила учительские классы, приехала в Иринкино, выхлопотала себе тут же место в сельской школе. Нюта с этой минуты начинает свои сознательные воспоминания…

Крошечная усадьба, село, школа, старая седая хлопотунья бабушка и молодое одухотворенное бледное лицо мамы – вот что помнит Нюта из первой поры детства.

Подрастает Нюта… Ее, вместе с крестьянскими ребятишками, учит ее мать. Утро они проводят в сельской школе, а днем и в теплые летние вечера гуляют по широкой степи и в молодом березняке, близ оврага. На усталом лице мамы Нюта видит сверкающие звезды больших вдохновенных глаз.

Мама постоянно твердит своей Нюте в часы досуга:

– Расти, учись, детка… Вырастешь, выучишься, станешь, как мама, учить других, помогать, чем можешь… Бедны мы, Нюточка, моя жизнь… Не можем пособить деньгами людям, отдадим же им то, что имеем, – самих себя. Чем только можешь, приноси пользу людям, моя птичка; не покладая рук работай на них, дитя! Нет лучшего чувства на свете, как сознание, что ты не без пользы для других проводишь дарованную тебе свыше жизнь…

Не ограничивается своей учительской деятельностью мама… Ежедневно на дворе их маленькой усадьбы толчется серый деревенский люд. Это больные крестьяне, их жены и дети, приходящие ежедневно за помощью. Нютина мать умеет лечить. Самоучкой чтением врачебных книг дошла она до того, и умеет подать первую помощь, лечить несложные болезни, ушибы, нарывы, лихорадки и прочее…

И Нюту она постепенно приучала к этому, зарождая в душе девочки желание быть полезной для людей.

Так жили они все трое, счастливые своей необходимостью окружающим.

Но вот грянул гром. Случилось несчастье. Над крошечной их усадьбой разразилась небесная гроза.

Нютина мать подхватила пятнистый тиф[5], заразившись от больной крестьянки, за которой она ухаживала с истинной заботливостью сестры милосердия, и, прометавшись без памяти около недели, умерла.

Тяжело отозвалась эта смерть в душе Нюты. Ребенок едва не умер от горя.

Старая бабушка, потеряв одно близкое существо, напрягла все свои силы, чтобы удержать другое. Земский доктор, навещавший нервно заболевшую Нюту, твердил одно:

– Перемена обстановки во что бы то ни стало и как можно скорее, иначе я не ручаюсь за ее жизнь.

Долго думала старая бабушка, прежде чем решиться на единственный возможный для нее исход, и наконец решилась: собрала кое-какие крохи, сдала большой кусок земли в аренду крестьянам и повезла Нюту в Питер.

Много хлопот, тасканья по приемным влиятельных сановников, слез и унижения вынесла бабушка, прежде нежели ей удалось определить девочку в сиротский институт.

Добилась своего старая бабушка, устроила Нюту и, облив слезами бледное, испуганное личико девочки, уехала в свое Иринкино снова хозяйничать.

Быстрой, пестрой чередой пронеслись институтские годы, подруги… уроки… мечты о будущем в тени старого институтского сада, тихие, тайные беседы в темноте дортуаров[6], прерывистый шепот о «святой маме» и несмело высказанные надежды идти по ее стопам – вот, чем жила девочка Нюта… Сладкие воспоминания былого счастья, восторженные мечты о грядущем труде – именно этим было заполнено хрупкое существо белокурой робкой, мечтательной юной институтки.

Во время летних вакаций[7], когда более счастливые из подруг разъезжались к родственникам, Нюта, с ее менее счастливыми подругами, отдавала большую часть времени занятиям, чтению и долгим задушевным беседам.

Ехать в Иринкино к бабушке было невозможно. Дорога стоила дорого, да и самая жизнь в усадьбе представила бы теперь одни сплошные лишения для молодой девушки. Старая бабушка не хотела подвергать им девочку и решила не брать больше Нюту к себе.

С этой целью она написала письмо генеральше Махрушиной, своей дальней родственнице, прося ее принять на себя попечение о сиротке Нюте.

Генеральша Софья Даниловна считала себя благодетельницей всего живущего на земле. Ее дом кишел приживалками, ее деятельность на почве благотворительности приобрела уже громкую известность. К тому же единственная дочь вдовы-генеральши, Женни, скучала одна – и все это вместе взятое и заставило госпожу Махрушину принять тотчас по окончании института в свой богатый дом бедную девушку-сироту.

Прямо с институтской скамьи Нюта Вербина очутилась в кипучем водовороте светской жизни. Балы, театры, рауты, пикники, выезды с Женни и ее компаньонками в модные магазины, с визитами, на вечера и журфиксы[8], – вот чем наполнилась теперь Нютина жизнь.

Тихая, робкая, застенчивая девушка, мечтавшая о труде, самоотверженной работе, невыносимо страдала. Одна за другой улетали, разбиваясь вдребезги, ее недавние прекрасные мечты о служении на пользу человечества, и в душе Нюты закипали первые муки жестокого разочарования.

Не жалея денег, вся преисполненная желанием ублаготворить молоденькую девушку (которое она, кстати сказать, не забывала подчеркивать всем на каждом шагу), генеральша Софья Даниловна забросала Нюту подарками, безделушками, всевозможными не нужными девушке мелочами. Она одевала племянницу так же роскошно и богато, как и собственную дочь, Женни, откровенно удивляясь при этом неблагодарности и нечуткости Нюты, которая нехотя принимала все безразличные ей безделки и изящные костюмы и не рассыпалась за них в благодарности перед теткой, не радовалась им.

Всегда тихая, угрюмая, сосредоточенная, Нюта мало соответствовала шумной, пустой праздничной жизни в генеральском доме.

Сама генеральша, воображавшая себя совершенно искренне благодетельницей племянницы, глубоко возмущалась ею. И многочисленные компаньонки и приживалки льстиво подчеркивали перед Софьей Даниловной свое справедливое негодование, неудовольствие Нютой. Все чаще и чаще слышались как бы случайно уроненные фразы, долетавшие до ушей молодой девушки: «Как волка ни корми – он все в лес смотрит». Или: «Чуткости, где ее нет, насильно не привьешь, матушка-благодетельница».

Нюта слышала, смущалась, но пока все еще не решалась действовать… Пока…

Новое, светлое воспоминание ярким светочем вспыхнуло в мозгу девушки: случайная встреча с Мариной Трудовой в японской гостиной Женни. Они сошлись и сдружились как-то сразу. С первого же взгляда Марина поняла все. И она помогла Нюте. Помогла быстро – может быть, чересчур рискованно и быстро – осуществить Нютины горячие мечты.

При одной мысли о способе этого осуществления яркий румянец зажег щеки Нюты. Ее веки, отягощенные дремотной тяготой, поднялись с усилием. Она широко раскрыла глаза.