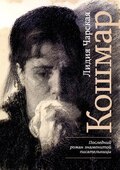

Лидия Чарская

Сестра Марина. Люсина жизнь (сборник)

Глава XI

– Смотрите! Смотрите! Снег! Первый снег! Гулять, непременно гулять после приема сегодня! Леля, идет? А вы, Мариночка, как вы насчет этого? Вы, сестра Кононова – тяжелая артиллерия, не сдвинетесь, конечно, с места. А мы идем.

И Розочка в одной сорочке, босая, задрапировавшись в простыню и сделав из нее род римской тоги, кружилась волчком по комнате, прыгала по креслам и дивану и, наконец, вскочила на подоконник, легкая и проворная, как серна.

– Зима… Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь,

Его лошадка, снег почуя,

Плетется рысью как-нибудь…

Она продекламировала стихи голосом, как две капли воды похожим на голос Кононовой, грубоватым, низким басом, заставив и Кононову, и Юматову, и только что проснувшуюся Нюту покатиться со смеха.

– Господа, закрывайтесь до самого носа одеялами, я форточку отворю. Нет мочи, хочется зимой дохнуть немножко, – неожиданно заключила Катя и, распахнув форточку, просунула в нее смеющуюся растрепанную головку.

– Катя! Розочка! Что это ты? В тифозное захотела, что ли?! Сейчас назад! Сейчас же, слышишь? А то целый день слова с тобой не пророню.

И волнуясь и сердито краснея, Юматова грозила подруге.

– Душенька… Лелечка… Минуточку еще… Позволь… Так… Теперь довольно… Сыта… Марширую назад… Гоп-ля! И я у ваших ног, моя царица.

И Розочка действительно умудрилась каким-то образом очутиться прямо с подоконника на коленях у постели Юматовой и, звонко смеясь своим колокольчиком-смехом, тормошила и целовала ее без счета.

Нюта взглянула в окно.

Белые, в мохнатых снежных иголках, стояли в саду деревья. Белые крыши казались чище и красивее под первым снежным покровом. Действительно, как будто сквозь двойные рамы пахло зимой, ее бодрым, свежим, укрепляющим, чистым ароматом. Зима.

Полтора месяца в общине Нюта. А кажется, точно целый год. Нет, больше – два, три года, пять, десять, пятнадцать лет… Как много изменилось за это время в ее жизни!

Община – милая, родная, горячо любимая теперь всем сердцем семья.

Давно ли еще входила сюда, в эту среду, с трепетом смущенная Нюта, встреченная отчасти холодным любопытством, отчасти недружелюбным со стороны многих сестер недоверием как «светская барышня», «белоручка». А теперь…

Ее, Нютина, трудолюбивая, кипучая в работе натура, ее терпеливая выносливость, постоянная готовность трудиться до потери сил, ее усердие и безответность не могли пройти незамеченными в этой тесной, большой, переплетенной узами одной общей святой идеи семьи. Нюту полюбили, оценив по заслугам.

Особенно помог завоевать всеобщие симпатии геройский поступок девушки, когда, раненная камнем Джиованни, истекая кровью, полуживая, она все же через силу, забыв себя, свою рану и муки, самоотверженно спасла больного, охваченного безумием исступленной горячки мальчика. Ни одна жалоба, ни один упрек не сорвались тогда с губ измученной девушки, стойко перенесшей мучительную операцию наложения швов на рану.

Сильно мучилась Нюта, а когда пришла в себя, бледная, слабенькая, худая, – первыми ее словами был вопрос о здоровье Джиованни, едва не погубившего ее. К счастью, роковой случай закончился благополучно. Правда, после ночной прогулки Джиованни долго находился между жизнью и смертью, но жизнь, молодая, сильная, выносливая, победила смерть. Маленький итальянец поправился. Поправилась и Нюта. Рана затянулась, швы зажили. В черной повязке теперь уже не было надобности, и только круглое белое пятнышко на лбу, величиной с медный пятак, говорило о ее геройском подвиге и о пережитых мучительных часах волнения и боли.

Рана затянулась, швы зажили, самый случай, казалось, постепенно забывался в общине, но впечатление его не могло забыться и умереть. Нюта заняла прочное место в сердцах сестер, завоевала всеобщую симпатию своим поступком.

– Ах, что за прелесть! Мед, а не воздух!

И Катя Розанова восторженно втянула в себя действительно ароматную морозную струю зимнего дня.

Они шли все трое – она, Юматова и Нюта – по тротуару, чуть запушенному первым снегом, светло и радостно улыбаясь первому зимнему дню.

В середине ноября темнеет рано, но этот день, солнечный и ясный, представлял счастливое исключение.

Веселое, улыбающееся лицо природы не могло не отразиться невольно и на лицах встречных. Они все улыбались и казались довольными друг другом и собой. Даже суровые лица дельцов с портфелями и те силились удержать на своих губах некоторое подобие улыбки.

– Ей-Богу, хорошо! Так хорошо, что хочется запеть на весь мир… Леля, Трудова, чувствуете… вы это, деревянные вы души, бесчувственные вы носы?! – поминутно тормошила своих спутниц резвая Катя.

Розовое личико Кати разрумянилось на морозе. Ее синие васильки-глаза горели как звезды, белые зубки сверкали. Белокурые волосы выбивались непокорными прядями из-под косынки, придавая совсем ребячески-задорный вид ее и без того хорошенькому детскому лицу, которое невольно обращало на себя внимание прохожих.

Какая-то старушка-богаделенка[35], которую Катя, проходя, нечаянно толкнула локтем, остановилась, как вкопанная, посреди тротуара и, любуясь милым, веселым разрумяненным личиком Розановой, прошамкала:

– Ишь ты, сестрица милосердная, красавочка какая. Ну, храни тебя Господь, дитятко, храни тебя Господь.

И даже перекрестила вслед сестру-девочку.

– Ну, господа, кутить так кутить… – дурачилась Розочка. – Зайдем к Филиппову, купим пирожных, это раз… Потом у Соловьева – сардинок… Лелю Юматову и сардинки люблю больше всего в мире… Потом купим и пустим воздушный шар…

Соберется толпа, будут, разинув рты, стоять и делать свои замечания… Страшно весело.

– Катя, опомнись! Сестра ты или нет?

– Сестра, кажется. А впрочем, сегодня я не знаю, что я такое… Мальчишка я, головорез я, и страшно мне хочется шалить и… Смотрите, смотрите: Семочка идет… Так и есть – он…

Неожиданно из-за угла вынырнула знакомая фигура в шинели и показалось молодое лицо доктора Семенова. Он щурился от солнца под очками и улыбался светлому дню.

Вдруг – бац! Как это случилось, не могли себе потом уяснить ни Юматова, ни Нюта. Розочка нагнулась над какой-то тумбой, живо собрала в руку весь пышно покрывавший ее белой шапкой снег и, наскоро слепив из него белый пушистый комок, залепила им в лицо ничего не подозревавшего врача. В следующую же минуту шалунья была далеко, и не заметивший ее огорошенный Семенов, сняв пенсне, усиленно протирал его и залепленные снегом глаза носовым платком, близоруко щурясь по сторонам и всячески стараясь допытаться, откуда обрушилась на него столь непредвиденная напасть.

К счастью, прохожих поблизости не было, и никто, кроме Нюты и Юматовой, не оказался свидетелем происшедшей сцены. На этот раз обычно сдержанная Юматова рассердилась:

– Это невозможно, Катя! Ты, действительно, мальчишка, настоящий мальчишка, а не сестра милосердия! Как тебе не стыдно! Что если бы Семенов увидел нас? Сгореть со стыда можно!

– Леля, Лелечка, райское солнышко мое, брильянтовая, не злись, не порти своих печенок! Ей-Богу, не стоит! А если ты будешь продолжать свои нотации, клянусь пятипроцентным раствором сулемы, я при всей улице прыгну тебе на шею и буду тебя целовать до тех пор, пока ты не замолчишь. Ну, берегись же, даю тебе три секунды на размышление. Раз, два, три, начинаю. Раз…

– Сумасшедшая ты, и больше ничего! – не будучи в силах долго сердиться на свою резвую подругу, улыбнулась Юматова.

– Ну, так, стало быть, мир? – засмеялась Катя и, сделав совершенно серьезное лицо и придав ему выражение лица Марьи Викторовны, прошептала ее голосом, пришепетывая и любезно-приторно улыбаясь ехидной улыбкой:

– Сестры, будьте же тише, скромнее, помните ваше великое назначение… и потом… Вот Невский проспект.

Нюта не могла сдерживаться больше и весело рассмеялась. Улыбнулась и серьезная, грустная Юматова. Выходка Розочки не могла не рассмешить.

– Господа сестрички, до жалованья недалеко, перед деньгами денег нет… Да и какие же деньги пять рублей в месяц, посудите сами… А те, что прислал папа, я давно порастрясла… Ну-ка, Леля, и у вас, Мариночка, как насчет финансов? – неожиданным вопросом закончила Катя свою речь.

Нюта вспыхнула.

Она жила на те свои три рубля в месяц, которые получала от общины в качестве «испытуемой». Вспомогательных же сумм ей неоткуда было получать. Но сдержанная, приученная матерью с детства, она умела обходиться этой крошечной суммой и умудрялась еще делиться ею с приходящей в амбулаторию беднотой. Сейчас у нее оставался один полтинник, на который она мечтала купить что-нибудь выздоравливающему Джиованни, к которому горячо привязалась со времени роковой ночи.

– А что? – обратилась она к Розочке, смущенно вспыхнув от подбородка до корней своих светлых волос.

– Ничего… я хотела предложить купить в складчину форму мороженого или пломбира.

– И думать не смей! – вспыхнула Юматова.

– Зимой мороженое? Ах, Катя, Катя! Когда ты станешь умнее!

– А мне, представь себе, кажется, что я уж и так чересчур умна, – с комическим вздохом шепнула шалунья.

– Ах! – вскрикнула вдруг испуганно Нюта.

– Сестра Трудова, что с вами? – спросила Юматова, инстинктивным движением подхватив ее под руку.

Румянец сперва густой волной залил ее лицо, потом отхлынул, и Нюта стала белее снега, покрывавшего в этот день крыши и мостовую.

– Вам дурно, Марина?

Два милых, встревоженных лица обращаются одновременно к Нюте.

– Что с вами? Отчего вы дрожите?

Нюта закусывает губы, смотрит, как загипнотизированная, широко раскрытыми глазами вперед, и из них, из этих глаз, глядит ужас.

Прямо на нее и на ее спутниц-сестер подвигается группа нарядно одетых и беззаботно разговаривающих лиц.

В щегольском, нарядном каракулевом жакете и в такой же шляпе с белыми страусовыми перьями, с заученной любезной, как бы застывшей улыбкой на желтоватом усталом японского типа лице идет Женни Махрушина, дочь tante Sophie, кузина ее, Нюты. Подле нее молоденький офицер-кавалеристик, ее двоюродный брат Коко. С другой стороны – главная компаньонка и самая значительная из приживалок в доме, Саломея Игнатьевна, чопорное, льстивое, злое и ничтожное существо, глубоко презирающее весь мир и сплетничающее выше меры. На цепочке, конец которой окручен вокруг кисти руки Саломеи, чинно плетется огромный ньюфаундленд, лениво переступая мохнатыми лапами по снегу.

Маленькая группа медленно приближается к сестрам. Душа замирает в теле Нюты. Сердце стучит так, как только умеет стучать сердце в минуты захолодившего его ужаса, смертельного волнения. Холодные капли пота выступают на лбу.

Не слыша ничего из того, что говорят ей Юматова и Катя, она мысленно твердит, сильно волнуясь, одно и то же, одно и то же: «Только бы не заметили, только бы прошли мимо!»

А Женни, Коко и Саломея с Турбаем все ближе и ближе. Сердце Нюты уже не бьется, не стучит, оно просто прыгает бурно и шумно сверху вниз. Или это только кажется взволнованной девушке? Она ничего не чувствует, кроме охватившего ее волнения, ничего не слышит.

Теперь группа Женни так близко, что слышно позвякивание Кокиных шпор и «нарочный», делано-ребяческий смех Женни.

Слышно, как Коко рассказывает ей о последнем вечере у какой-то графини.

– Вы понимаете ли… там были фонтаны из шампанского, ma cousine, а желоб фонтана был выложен персиками и ананасами… И эта толстая, неуклюжая Мими Ростопчина, imaginez vous, села мимо кресла… Figurez vous, – прямо на пол. Parole d’honneur![36] И подняться не может… Мы умерли со смеху, ха-ха-ха, я первый. Ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха! – в тон Коко залилась своим неестественным смехом Женни, которая очень любила казаться моложе своих двадцати четырех лет и, наивничая, ломалась не в меру.

– Хи-хи, мимо кресла, говорите вы? – угодливо поддакнула, хихикая, Саломея, но, обратив внимание на сестер милосердия, остановилась как вкопанная посреди тротуара, с широко раскрытым ртом и выпученными глазами.

– Батюшки мои! Да ведь это Нюточка наша! Помилуй Бог! Нюточка и есть! В милосердной сестрицы костюме! Она! Она!

Женни быстро поднесла черепаховый лорнет к своим маленьким близоруким глазкам и навела его на Нюту.

– Annette! Вот ты где! Наконец-то мы нашли тебя, злая беглянка!

– Кузина, что означает этот маскарад? – с почти выкатившимися от удивления из орбит глазами, смешно растопырив ноги в лакированных сапогах, проговорил Коко, оглядывая Нюту, как диковинную зверюшку.

Последняя, казалось, была ни жива ни мертва.

– Скорее! Скорее, на извозчика!.. Увезите меня от них!.. Увезите!.. – шептала она, цепко, как за последний якорь спасения, хватаясь за руку Юматовой.

Юматова мигом сообразила, в чем дело.

– Розочка, ты поедешь с сестрой Мариной. Садись на первого попавшегося извозчика. Я за вами, – коротко проронила она и рванулась к стоявшим поблизости саням, увлекая за собой Нюту.

Катя Розанова поспешила за ними. Но в эту минуту произошло нечто совсем непредвиденное ни для спутников Женни, ни еще того менее для Нютиных спутниц. В то самое мгновение, когда две взволнованные молодые особы в скромных одеждах сестер милосердия, с белыми фланелевыми косынками на головах увлекали, стараясь заслонить собой, третью, огромный черный ньюфаундленд, предварительно тщательно обнюхав тротуар, вдруг поднял голову, взглянул своими большими умными глазами на Нюту и с оглушительным лаем рванулся к ней, увлекая за собой испуганно вскрикнувшую Саломею. В одну секунду он был подле нее. Его мохнатые лапы легли на плечи бледной, трепещущей девушки, и шершавый горячий язык вмиг облизал ей глаза, щеки, лоб и губы.

– Турбаинька! Милый!

Теперь уже совершенно позабыв об опасности быть насильно водворенной снова в дом тетки, Нюта обнимала своего четвероногого друга, нежно целуя его мохнатую голову, бело-черные уши, шею.

– Турбаинька, узнал-таки! Узнал! О, милый! Верный! Милый! – шептала она, лаская тихо и радостно повизгивающую собаку, и вдруг, спохватившись, закусила губу:

– Едем! Едем! – шепнула она удивленно смотревшим на всю эту сцену сестрам и первая вскочила в извозчичьи сани. – Вези прямо! – крикнула Нюта извозчику и тут же чуть слышно проронила Розановой, севшей рядом, и сестре Юматовой, запахивавшей полость:

– Ради Бога, чтобы они не узнали, к какой общине мы принадлежим!

– Успокойтесь, милая… Вы среди друзей… Не волнуйтесь, – отвечали ей безмолвно грустные, честные глаза Елены.

Извозчик тронул вожжами. Сани понеслись. Юматова быстро взяла другого возницу и помчалась за ними.

Было как раз вовремя. На панели, вокруг бешено лающего и рвущегося из рук Саломеи Турбая, собиралась толпа.

Коко, красный от волнения, силился объяснить остановившимся вокруг них людям, то и дело переплетая французские и русские слова:

– Моя кузина, Annette… Сестра милосердия… Soeur de charité!.. Ее похитили, должно быть!.. Ее украли!.. Comprenez vous, украли!.. Надо поймать, вернуть… Sacristi![37] Непременно… найти… вернуть… так нельзя!.. Среди бела дня украли!

– Слышь, Ванюха, у его высокородия штой-то украли, не то бумажник, не то папиросницу. Ей-Богу! Разрази меня гром! – обратился подвыпивший мастеровой к поддерживавшему его под руку приятелю.

– Бумажник украли, слышите, бумажник! – пронеслось в толпе.

– А много ли денег там было, батюшка-офицер? – вынырнула, как из-под земли, перед лицом Коко какая-то старушонка в салопе.

– Оставьте, Коко. Они все глупы и не поймут нас, – произнесла, пожимая плечами, Женни, хмуря свои тонкие брови.

– Пять сотен украли… – между тем слышались в толпе новые слухи.

– Пять сотен!.. Нет, подымай выше, брат, целая тыща!

– Городового надо… Протокол составить… – горячился какой-то господин в шубе. – Такая дерзость! Среди бела дня!

Испуганный городовой несся со своего поста сломя голову, подавая тревожные свистки по дороге.

– Где пострадавший? Вы пострадавший? У кого украли? – тревожно допытывался он, шмыгая в толпе.

Женни, Коко и Саломея с рвущимся у нее из рук Турбаем спешно уходили с места происшествия, под ничем не удержимый, отчаянно-громкий собачий лай и громкий говор собравшейся толпы.

* * *

– Нет. Я всегда говорила, что вы чересчур много баловали эту скверную, неблагодарную девчонку, достоуважаемая Софья Даниловна. Ведь вы не делали никакой разницы между ней и вашим прелестным, невинным ангелом, votre ange[38] Женни.

И графиня Трюмина величественно потрясла своей увенчанной короной завитого шиньона головой.

– Неблагодарная, бессердечная девчонка! Вам остается забыть ее, вычеркнуть эту девчонку из вашего сердца, et c’est tout![39]

– И все, – подхватила другая собеседница генеральши Махрушиной, худенькая, подвижная баронесса Бронд.

– Ах, ужасно, ужасно, – вздыхала Софья Даниловна, толстенькая, шарообразная пожилая барыня с испуганно-удивленным, встревоженным лицом. – Ужасно! Ужасно! Нет, какова дерзость этого ребенка! Уйти чуть ли не ночью из дому, оставив записку, что уезжает в С-скую губернию к бабушке, в усадьбу, а затем проходят два месяца, и малютка Женни с Коко и добрейшей Саломеей встречают ее на улице в одежде… в одежде…

– Сестры милосердия, ma tante! – поспешил ввернуть свое слово вертевшийся тут же и звеневший шпорами Коко.

– Вот именно. В одежде сестры милосердия… Ну, скажите мне, ну, dites moi, je vous prie[40], для того ли я воспитывала девочку, для того ли платила за нее в институте последние годы, учила ее музыке, танцам и изящным искусствам, чтобы по выходе из учебного заведения она пошла… она пошла… лечить, бинтовать, мазать всякими мазями разных больных нищих мужиков и их грязных детей! Это ужасно, ужасно! Она заразится от них и умрет! Умрет непременно!

– Нет ничего ужасного, ma tante, – снова ввернул свое слово Коко, – нет ничего ужасного, пока еще не поздно. Вы должны постараться во что бы то ни стало вернуть Нюту… Вы имеете право сделать это… Ведь она несовершеннолетняя и обязана повиноваться вам. Через полицию вернут, если хотите…

– О, нет, нет! Только не так! Это позор… позор!..

– В таком случае разрешите мне найти средство отыскать ее… Ведь Петербург не лесная чаща, и если перебрать несколько общин, то, пожалуй, сестрицу Вербину нетрудно найти в одной из них…

– Нет! Нет! – замахала руками на племянника генеральша. – Упаси Боже!.. Полиция!.. Обыски!.. Скандалы!.. Ни за что!..

– Ну, в таком случае, ma tante, я придумаю другой способ найти и водворить снова в наш дом беглянку… Parole d’honneur!..[41] Клянусь…

Коко задумался на минуту, наморщил лоб и придал выражение сосредоточенности своему достаточно глупому лицу.

– Sacristi[42], нашел! Все это очень сложно, но я все же нашел способ вернуть Annette. Придумал! – вскричал он, звонко шлепнув себя ладонью по лбу.

– Что же вы придумали, cher monsieur[43] Коко! – обратились в одно и то же время к юноше графиня Трюмина и баронесса Бронд.

– Oh, je vous demande pardon, mesdames![44] До поры до времени это моя маленькая тайна… – изгибаясь всем телом, как вертящаяся кукла на пружинке, и поминутно щелкая шпорами, говорил с таинственным видом Коко.

– Коко! Коко! Идите к нам! У нас превесело! – окликнул молодого человека звонкий голосок Женни.

Последняя сидела за небольшим столиком в японской гостиной.

Эта японская гостиная была своего рода музеем в доме генеральши. Здесь находились и ширмы, по черному атласу расписанные золотыми лотосами и аистами, привезенные из Йокогамы, и прелестная миниатюрная мебель, низкая, маленькая, всего на четверть аршина[45] от пола, подушки-пуфы и диваны, выписанные из фабричного центра Страны восходящего солнца. Бесконечные веера украшали стены. Фарфоровые японские вазы, столики и мелкие игрушечные столы наполняли комнату, всю утопавшую в коврах и циновках.

Женни сидела теперь в этой гостиной среди молодежи, разливая чай в крошечные чашечки японского же сервиза, расставленные перед ней на серебряном подносе. Она была похожа на жрицу древнего буддийского храма, со своей прической в китайском вкусе, в платье из легкого восточного фуляра[46], выписанного из Токио вместе с сервизом и другими вещами, и как бы представляла собой добавление к этой нарядной и оригинальной гостиной.

Вокруг нее сидели ее подруги – такие же светские барышни, как она; молодежь, офицеры, лицеисты, пажи и элегантные молодые штатские, выделявшиеся черными пятнами сюртуков и смокингов среди блестящих форменных мундиров. Болтали по-французски, или, вернее, на том русско-французском диалекте, который всегда преобладал в гостиной генеральши Махрушиной.

Женни рассказывала что-то. Гости с веселым вниманием слушали ее.

– Она всегда была какая-то неземная, не от мира сего… Figurez vous, расспрашивала всяких нищих на улице, останавливала разных попрошаек. Разумеется, это очень мило – благодетельствовать… La philanthropie, c’est très chic, ca[47]! Но к чему же входить в разговоры с первой встречной попрошайкой? Ну, дай ей несколько копеек, ну, вели накормить прислуге. Но при чем тут разговоры? Это непозволительно!

– Конечно! Конечно! – соглашались гости.

– И потом убежать из дому, тихонько.

И Женни пожимала плечиками и морщила свой вздернутый носик.

– Бедная tante чуть не заболела с горя… И вдруг… сестра милосердия!.. Ах, эта Нюта, – точно какая-нибудь горничная или мещанка!

– Это вы о Нюте? – вмешался подошедший Коко. – Не беспокойтесь. Она вернется… Не дальше как через месяц беглянка будет водворена.

– Как? Что? Вернется Нюта? Анна Александровна? Месье Коко, что вы говорите?

– Клянусь честью! Parole d’honneur! И не будь я Коко, если я вам этого не устрою! – округлив глаза и вращая ими во все стороны, с уверенностью подтвердил Коко, поглядывая на всех присутствующих самодовольным взглядом.

– О, пусть только вернется! – произнесла Женни, и ее обычно ангельски-кроткое выражение, которым она постоянно старалась скрасить свое оригинальное желтоватое личико, передернулось угрожающей усмешкой. – Пусть вернется только, и я попрошу maman запереть ее, как провинившуюся девочку, чтобы в другой раз ей не пришла в голову эта глупая сумасбродная блажь.