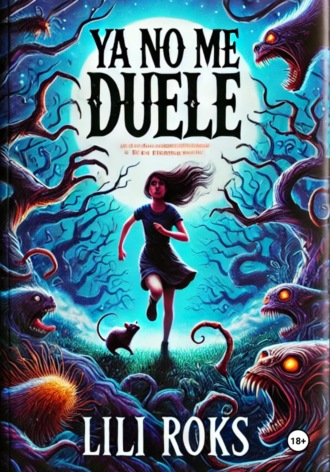

Лили Рокс

Ya no me duele

Aparición de Félix

Estoy rodeada de paredes de un color verde sucio. Es como si alguien hubiera elegido a propósito el tono más repulsivo para recordarme aún más en qué agujero me encuentro. Las rejas en la estrecha ventana apenas dejan pasar la luz, pero no trae ni alivio ni esperanza. Como una burla a mi impotencia, está ese vano de puerta vacío, sin puerta. Adelante, inténtalo. De todos modos, te detendrán. Sal y verás los mismos rostros deformados, la misma vacuidad. Intento dar un paso, pero no hay a dónde ir. Y tampoco hay por qué.

Mi vida se ha roto en pedazos como un vidrio fino, cuyos fragmentos ya no se pueden recoger. Y aunque fuera posible, no habría nadie para hacerlo. Me he quedado sola. Completamente inútil para cualquiera, sobreviviendo únicamente para quedar atrapada en este horrible limbo. Si no fuera por el cambio de día y noche que veo por la ventana, pensaría que este día nunca termina. Los mismos enfermeros, con sus rostros que solo me provocan repulsión. Toscos, indiferentes, con ojos que no muestran ni un rastro de compasión. Los pacientes son iguales. Miro sus caras distorsionadas y comprendo: estoy entre ellos. Soy una de ellos.

La comida es tan insípida como mi vida. Mastico esta masa gris sin siquiera preguntarme por qué. Simplemente, para evitar otro golpe de los enfermeros. No siento el sabor, como tampoco siento ya nada más. La comida, como todo lo demás, es solo una parte de un mecanismo que debe seguir funcionando. ¿Pero para qué?

Hubo un tiempo en que tenía una vida. Personas a las que amaba y personas que me amaban. Ahora esos recuerdos parecen fantasmas. Alguna vez tuve una familia, metas y sueños. Pero ahora todo eso se ha desvanecido, desaparecido. Me aferro a esos fragmentos, como si fueran lo único que me recuerda que alguna vez estuve viva. Pero todo ha cambiado. Ahora estoy aquí, en este lugar donde cada día se alarga como una pesadilla interminable.

Todos a los que amaba están muertos. Me he quedado sola, atrapada en este tiempo donde ni el pasado ni el futuro importan. Los medicamentos psicotrópicos son lo único que me impide romperme por completo. Entumecen el dolor y me obligan a seguir respirando. Tomo las pastillas según el horario, sin siquiera preguntarme por qué.

A veces, mirando las rejas, pienso en cómo todo pudo cambiar tanto. No siempre fui así. Yo era diferente. Tenía fuerza, tenía un futuro. Pero todo eso desapareció. Mi vida se desmoronó en pedazos después de aquella noche.

Eran cuatro. Cuatro monstruos que me arrebataron todo. No solo destrozaron mi cuerpo, sino también mi mente. Me quitaron todo lo que sabía sobre mí misma, sobre el mundo. Desde entonces ya no vivo. Solo existo, atrapada en este lugar con el alma hecha pedazos.

Tú me tendiste la mano. Al principio, pensé que era mi salvación. Pero ahora lo dudo. ¿Quieres ayudarme o simplemente convertirme en un bonito juguete para satisfacer tus deseos? Ya no creo en la bondad. Todo en este lugar está impregnado de miedo, mentiras y dolor. Tú no eres la excepción.

Cada día aquí es igual al anterior. Lo único que cambia soy yo. Dentro de mí ocurre algo inexplicable. Lentamente, pero con certeza, me acerco al borde.

Mi vida es como el día de la marmota. Ya estoy harta de la monotonía. O tal vez sea solo un efecto secundario de las pastillas. Probablemente ambas cosas. Aquí muchos se niegan a tomarlas, y los obligan a beberlas a la fuerza. O les ponen inyecciones. Yo nunca discuto, simplemente las tomo y ya está. En esas pastillas, al final, hay un propósito. Hacen lo que ni las personas ni el tiempo pudieron hacer: rompieron esos hilos finos que conectaban mi mente con mis emociones. Ahora, como dos seres distintos, flotan en una oscuridad absoluta, sin poder encontrarse. Y yo con ellos. Lentamente, sin luchar, sin deseos de resistir, me hundo en el fondo de este vacío.

Ya no pataleo. No intento salir a flote, ni me ahogo de terror como antes. Ahora es simplemente… costumbre. Como si fuera mi estado natural. Las voces y los sonidos me llegan desde lejos, como si estuviera bajo el agua. Todo lo que sucede a mi alrededor parece irreal. Veo el mundo como a través de un cristal empañado, y ese cristal me separa de todo.

Solo miro. Observo. Como un espectador que ha venido a una obra de teatro, pero ha olvidado por qué está aquí. Ya no me interesa lo que sucede. Ni siquiera yo misma.

A veces pienso: ¿y si realmente ya no estoy aquí? ¿Y si esto es solo un cuerpo que sigue existiendo por inercia, porque así está diseñado? ¿Dónde estoy yo? No existo.

Cada día se parece al anterior. Estas pastillas hacen que todo parezca borroso, apagado, desconectado de la realidad. Han cumplido su función: me han atado de pies y manos, para que ya no sienta nada. Ni dolor, ni miedo, ni resentimiento. Tal vez sea mejor así. Es más fácil, más sencillo existir de esta manera. Pero, ¿se puede siquiera llamar a esto vivir?

A veces, cuando miras el mundo a través de un vidrio empañado, no sabes si realmente estás vivo o si hace tiempo que dejaste de estarlo.

– Eh, Dashenka, ¿qué te pasa? – se oyó la voz de Borja, el celador, sin una pizca de malicia, solo con una ligera sonrisa. – El almuerzo en la cama no está incluido, ni siquiera en nuestra "habitación de lujo". Anda, ve al comedor.

"Habitación de lujo" la llaman, aunque eso suena más a humor negro que a verdad. Me la asignaron después de un ataque que tuve el primer día. Nadie imaginaba que yo, una chica tranquila y delgada, de repente me metería en un rincón de la cama y empezaría a gritar como si un demonio se hubiera apoderado de mí. Mi grito era tan fuerte que ni yo misma podía creer que viniera de mí. No fue solo miedo, fue terror puro, tan profundo y abrumador que mi cuerpo dejó de obedecerme.

No recuerdo qué provocó ese ataque. Quizá el miedo, o tal vez algo más. Pero cuando ese hombre, el celador, intentó calmarme, todo se torció. Parecía un celador común, algo rudo, pero no parecía tener malas intenciones. Se acercó demasiado, y algo dentro de mí se rompió. Me sentí atrapada, como si estuviera en una jaula de la que no podía escapar.

Todavía no entiendo cómo pasó. El hombre quería ayudarme, pero de repente salió despedido hacia atrás. No pude haberlo empujado, no tenía esa fuerza. Fue como si hubiera caído solo, como si algo invisible lo hubiera derribado. Recuerdo cómo intentó torpemente mantenerse en pie, agarrándose al aire, como si intentara sujetarse de algo que no existía. Y, por supuesto, no lo logró. Se golpeó la cabeza contra la mesita de noche – el sonido fue ensordecedor, como un golpe metálico.

Y luego, el vacío. Todo alrededor pareció apagarse.

Recuerdo cómo todo se nubló, como si mi conciencia se escapara lentamente, pero el dolor y el miedo seguían latiendo dentro de mí. Ya no entendía lo que sucedía, solo funcionaban mis instintos. Era como un animal salvaje atrapado en una trampa, luchando desesperadamente por escapar. Los celadores me sujetaron como si intentaran domar a una fiera que estaba lista para despedazarlos. Me sostenían con fuerza, y yo me resistía, me retorcía, pateaba, pero su agarre era inquebrantable. Yo era demasiado débil comparada con ellos, pero aun así luché hasta el final.

Sentía sus manos ásperas y duras, que me sujetaban los brazos y las piernas. No intentaban ser delicados; lo único que querían era que dejara de gritar y de resistirme. En algún momento, cuando ya no tenía fuerzas, los puños de acero de sus manos fueron reemplazados por frías correas sin vida que inmovilizaron mis muñecas y tobillos. Esas correas eran tan apretadas como una soga al cuello y no me dejaban mover ni un centímetro.

En algún rincón de mi mente captaba fragmentos de frases, voces, pero todo sonaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Lo último que recuerdo antes de caer en la oscuridad fue una frase lanzada por alguien:

– Vaya, la niña resultó ser brava. Llévenla a la "habitación de lujo".

La frase sonó con clara burla, pero no me quedaban fuerzas para reaccionar. Solo sentía el frío de las correas en mis muñecas y cómo mi consciencia, lentamente pero de forma inevitable, me abandonaba.

"Habitación de lujo" – suena como una broma cruel. En realidad, es una pequeña habitación sin nada especial, con dos camas y un rollo de papel higiénico, que ocupa un lugar solitario en la única mesita. No hay más. Ni siquiera parece que esa mesita tenga algún uso. Dijeron que no me pondrían a nadie más en la habitación. Tienen miedo de que pueda hacerme daño a mí misma o a quienquiera que traigan. O tal vez al revés, que alguien me lo haga a mí. Aunque dudo que a alguien realmente le importe.

Día tras día los paso aquí, en soledad, salvo en los pocos momentos en que alguien pasa por el pasillo o echa un vistazo rápido a la habitación. El resto del tiempo estoy a solas con mis pensamientos. Son como insectos que revolotean a mi alrededor, pero no traen nada más que vacío. Los recuerdos, que deberían desgarrarme por dentro, pasan de largo como si no tuvieran importancia, como si ya nada significara algo. Veo los rostros del pasado, escucho sus voces, pero no siento nada – solo un frío indiferente. Incluso mi abuela, la única persona que alguna vez significó algo para mí, no me provoca ninguna emoción. Puedo recordar su voz, sus manos, pero es como una canción olvidada hace mucho tiempo – los recuerdos se desvanecen en el vacío sin dejar rastro.

Los días y las noches se fusionan en algo informe. Cada mes aquí pasa como si fuera un solo día, con pequeños cambios apenas perceptibles. Paso las horas tumbada en la cama, mirando el techo, que ya conozco hasta el más mínimo detalle de sus grietas. Se ha convertido en mi mapa, por el que podría perderme indefinidamente. A veces me parece ver algo más en esas grietas – significados ocultos, símbolos, como cuando los niños ven figuras de animales en las nubes. Pero incluso esa sensación pronto se desvanece.

No hay paseos, no hay libertad, ni siquiera dentro de esta pequeña habitación. La única "excursión" es el camino al comedor, a través de los estrechos pasillos grises. Siempre me acompaña un celador, como si pudiera escapar. ¿Pero adónde? En este lugar no hay a dónde ir; cada paso, cada vuelta lleva a las mismas paredes, a los mismos rostros. Caminar por el pasillo se ha convertido en una especie de ritual monótono. Ya no pienso, no siento. Solo me muevo mecánicamente, como una muñeca guiada por una mano ajena.

El aire fresco es lo único que puede revivir mínimamente esta existencia vacía. Abro la pequeña ventana y respiro hondo, sintiendo cómo la brisa suave roza mi rostro. Ese es, tal vez, el único momento en el que siento algo parecido a estar viva. Pero incluso esa sensación desaparece rápido, en cuanto vuelvo a cerrar los ojos. Afuera está el mismo patio de la clínica, cubierto de hojas amarillas. Miro cómo los locos, como yo, vagan por el patio con sus abrigos grises, que parecen haberse fundido con sus cuerpos. Se mezclan con el otoño lúgubre, con el cielo gris y la tierra que ya comienza a enfriarse.

Algunos pacientes caminan relajados. Parece que han encontrado algún tipo de extraña armonía en ese patio. Caminan despacio, disfrutando cada paso, como si intentaran sentir cada momento. Sus rostros están tranquilos, casi indiferentes. Otros, en cambio, marchan nerviosamente en círculos, agitando los brazos como si lucharan contra un enemigo invisible. Sus labios se mueven, como si fueran conspiradores que no pueden contener sus secretos.

¿Quién de nosotros está más perdido?

Todo esto se parece a una especie de representación teatral, pero los actores no conocen sus papeles. Nadie los dirige, simplemente existen en este mundo que hace mucho perdió su significado. A veces veo a otros pacientes, que recogen hojas caídas en grandes montones. Parecen hacerlo con seriedad, como si ese acto pudiera salvarlos. ¿Pero qué pueden salvar? Los montones de hojas se ven como ángeles otoñales cansados, que se han tumbado sobre el césped para no levantarse jamás. Se pudren lentamente, como todo aquí.

Observo esta escena desde mi habitación, sintiendo cómo poco a poco se funde con lo que ocurre dentro de mí. No puedo entender quién de nosotros está más perdido: los que caminan por el patio o yo, sentada tras la ventana, observándolos.

A menudo sueño con salir bajo la lluvia. No una llovizna suave, sino una tormenta real, con gotas frías golpeando mis mejillas, arrastrando todo lo que se ha incrustado tan profundamente en mi piel y mi alma. Como si esa lluvia pudiera lavar toda la suciedad acumulada en mi interior, purificarme por completo y hacerme sentir viva de nuevo. Pero aquí, entre estas paredes, la lluvia no es más que un sueño. Así que me quedo en la ducha vacía, bajo el fino chorro de agua, y cierro los ojos, imaginando que, en lugar de agua, me bañan gotas frías de lluvia purificadora.

Siempre entro a la ducha la última. Y siempre estoy sola. No es una coincidencia ni un accidente, sino una orden de mi médico tratante. Él comprendió que no puedo estar entre los demás, no puedo ver sus cuerpos desnudos, no puedo ser parte de ese espectáculo no deseado. La primera vez que entré a la ducha, vi filas de cabinas sin puertas y una decena de personas de diferentes edades, desnudas, mirándome descaradamente. Sentí que perdía el control.

En ese momento, el aire a mi alrededor pareció comprimirse, volverse denso, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No podía respirar, no podía exhalar. Todos esos cuerpos, todas esas miradas, eran demasiado. Sentía que me atravesaban, que me desgarraban con su silenciosa condena. Todo dentro de mí se tensó como un resorte, y simplemente caí al suelo, sobre las baldosas mojadas.

Solo podía oír mi propia respiración, rápida, entrecortada, y el latido de mi corazón, que sonaba como un martilleo ensordecedor. Latía tan fuerte que me parecía que todos a mi alrededor lo podían escuchar. Un zumbido retumbaba en mis oídos, y mi corazón parecía querer salirse del pecho, huyendo de esa pesadilla. Me encogí, presioné las manos contra mis oídos, tratando de apagar el sonido, pero no sirvió de nada. Sentía que estaba gritando, pero en realidad solo gemía, como un animal herido, suplicando que no se acercaran a mí.

No sé cuánto tiempo pasó hasta que me arrastraron fuera de la ducha. Los celadores me llevaban como un saco, sin compasión ni comprensión. Ya no veía sus rostros, solo sentía el frío de las baldosas bajo mis pies y el vacío dentro de mí. La oscuridad me envolvió de nuevo, sin dejarme luchar ni resistirme. Todo ocurría como en una pesadilla que se repite una y otra vez.

Cuando desperté, mi médico ya había sacado sus conclusiones. Comprendió que no podía estar en esas condiciones, que no podía estar entre la gente. El doctor sugirió que siempre me duchara la última. Y ahora, cada vez que entro a la ducha, trato de convencerme de que todo será diferente, de que podré soportar al menos unos minutos bajo el agua. Pero sigue siendo solo un ritual. El agua corre por mi cuerpo, pero no me limpia. No puede lavar la suciedad que se ha impregnado tan profundamente en mi alma.

Me quedo de pie, con los ojos cerrados, imaginando que me cae lluvia, una lluvia de verdad, fría, intensa. Una lluvia que podría llevarse todo el peso que llevo dentro. Me quedo así, con el rostro levantado, imaginando cómo las gotas frías golpean mi cara, arrastrando todo lo que me está destruyendo. Pero es solo una ilusión. Sé que ni la lluvia ni el agua podrán hacerme sentir completa.

Mi médico era la única persona que parecía normal en este lugar, donde todo estaba impregnado de locura. Destacaba en medio de todo ese caos: alto, de hombros anchos, con una apariencia que parecía sacada de las antiguas leyendas rusas. Su cabello rubio, casi amarillento, y sus cejas apenas visibles lo hacían parecer un héroe de antaño. Sin embargo, había un detalle que siempre me causaba una leve confusión: cuando hablaba, sus labios se movían de manera extraña, como si intentara masticar sus voluminosos bigotes. Era absurdo y, al mismo tiempo, de alguna manera tranquilizador. Incluso sus rarezas eran predecibles y, en cierto modo, agradables.

Un día, me hizo una pregunta que me afectó más de lo que esperaba: – ¿Por qué nunca preguntas cuándo te darán de alta?

La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré, sintiendo cómo mis pensamientos revoloteaban caóticamente dentro de mí, pero mantuve la calma exterior. Sabía que muchos pacientes hacían esa pregunta – cuándo podrían irse, cuándo llegaría su "libertad". Pero yo nunca había sentido esa necesidad. No anhelaba ser dada de alta. Mi lugar estaba aquí, entre estas paredes. Por extraño que pudiera sonar.

Encogí los hombros y respondí sencillamente: – ¿Para qué? Aquí está mi hogar.

Él frunció el ceño, claramente no esperaba esa respuesta. Sus ojos, tranquilos y penetrantes, parecían buscar algo en mis palabras, algo oculto que ni yo misma comprendía del todo.

– Algunos consideran este lugar una prisión, – dijo, como si pusiera a prueba mi reacción.

Me detuve un momento para pensar. ¿Prisión? Tal vez, para algunos, este lugar era una forma de encarcelamiento. Para mí, era más bien una jaula, pero no una hecha de estas paredes, sino una que estaba dentro de mí. No sentía diferencia entre lo que estaba afuera y lo que llevaba dentro. Eran lo mismo.

– Mi prisión está dentro, – respondí, mirándolo directamente a los ojos. – No importa lo que esté afuera.

Por un momento, vi comprensión en su mirada. Parecía captar la esencia de lo que decía, pero no intentó rebatirlo ni analizarlo más a fondo. Simplemente lo entendió. Y eso fue extraño: por primera vez, alguien no intentaba imponerme sus interpretaciones. No había juicio en sus ojos, solo una ligera aceptación de que para mí, esta vida tras las rejas era mi realidad.

En ese momento, me di cuenta de que probablemente él era la única persona que realmente no me veía como una enferma o alguien rota. Solo me veía tal como soy.

Octubre fue el último mes que pasé entre estas paredes de color verde pantano. Fue el período más melancólico, pero al mismo tiempo extrañamente tranquilo. Parecía que no ocurría nada nuevo, los días seguían su curso, pero sentía que algo estaba por suceder. Algo tenía que cambiar, aunque no sabía en qué dirección. Y un día, finalmente, sucedió.

– Prepárate, – sonó la voz de Borja, y me lanzó la chaqueta acolchada del hospital, esa misma que ya percibía como parte de mi uniforme.

– ¿Qué, ni un abrazo de despedida? – añadió con una sonrisa burlona, como si se estuviera despidiendo de una vieja amiga y no de una paciente que pronto dejaría el lugar. Su tono ligero, tan habitual en él, de repente me pareció fuera de lugar.

– ¿Me están dando de alta? – pregunté, intentando captar si hablaba en serio o si era otra de sus bromas.

– Ajá, – se rió, guiñando un ojo como si todo fuera una broma. – Te están despidiendo… para donación de órganos.

Esas palabras me dejaron paralizada. Por un segundo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y todo a mi alrededor comenzó a girar como en un remolino. Sentí que perdía el equilibrio, y si no hubiera sido por Borja, habría terminado en el suelo.

– ¿Qué te pasa? – dijo suavemente, sosteniéndome por los hombros. – ¡Era una broma! ¿Quién querría tus órganos enfermos?

Se rió, pero pude ver una sombra de preocupación en su rostro. Tal vez su broma contenía un toque de verdad, pero en ese momento ya no podía distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaban las bromas de Borja.

– Te van a llevar a una clínica de cirugía plástica, – continuó con su habitual ligereza, como si fuera lo más normal del mundo.

– ¿Para qué? – Lo miré con desconcierto, aún sin poder recuperarme de sus palabras. "Donación de órganos" seguía resonando en mi cabeza como algo siniestro.

– ¿Cómo que para qué? – continuó Borja, observándome con burla. – Mira, por ejemplo, hay una vieja rica, con mucho dinero, la vida perfecta, pero con una nariz como la de Pinocho o una trompa de hipopótamo. Solo sirve para asustar niños. Pero tú tienes una naricita pequeña, bonita. Te la van a quitar y te pondrán la suya vieja.

Lo dijo con tanta seriedad que por un momento pensé que tal vez había algo de verdad en lo que decía. Un miedo lento comenzó a invadirme, pero antes de que pudiera apoderarse de mí por completo, Borja me inyectó una dosis en el hombro con destreza. Casi de inmediato, un calor reconfortante recorrió mi cuerpo y el miedo empezó a desvanecerse. "La nariz, pues que se lleven la nariz", me dije, calmándome a medida que el medicamento me sumía en un ligero sopor.

Salimos por los portones cerrados del hospital. El aire afuera era completamente diferente: más vivo, más frío. No recordaba cuándo fue la última vez que había sentido el viento fresco en mi rostro. Por un momento me detuve para inhalarlo profundamente. Parecía que el mundo fuera de esas paredes era ajeno, distante. Como si estuviera dejando atrás una realidad familiar para entrar en algo completamente nuevo, pero al mismo tiempo aterrador.

– Bueno, nos volveremos a ver, – soltó Borja, alejándose un poco. Se estiró las grandes orejas rojas y sonrió, como siempre, con una mezcla de amabilidad y burla.

Lo miré, y pensamientos extraños comenzaron a rondar en mi cabeza. ¿Volveré aquí alguna vez? ¿Seré capaz de irme para siempre? ¿O, como tantos otros que alguna vez dejaron este lugar, regresaré tarde o temprano?

El conductor del coche oscuro abrió la puerta, y Borja, empujándome por la espalda con su gesto habitual, me metió en el vehículo y me abrochó el cinturón de seguridad. Lo miré con la habitual sensación de cansancio, pero no dije nada. ¿Para qué? El momento en que la puerta se cerró me pareció inesperadamente simbólico, como si no solo fuera el sonido de los cerrojos, sino un punto final que marcaba el cierre de otro capítulo en mi vida. Todo este tiempo parecía que existía entre dos mundos: el hospital y el resto de la vida. Ahora uno de ellos estaba cerrado.

Tan pronto como escuché el clic de los seguros, me invadió una sensación extraña. Los recuerdos, como si fueran escenas de una película antigua, empezaron a surgir en mi mente: aquel viaje que podría haber sido el último, los momentos en que caminaba al borde del abismo. Un sudor frío apareció en mi frente, y me apreté instintivamente contra el asiento, tratando de calmarme. El conductor permaneció en silencio durante todo el trayecto, sin volverse hacia mí, como si se hubiera olvidado de mi existencia. Solo era parte de este mundo, alguien ajeno e indiferente.

Intenté no prestar atención a mi estado, respiré más profundamente y miré los edificios que pasaban por la ventana. Mi mirada los atravesaba con indiferencia, como si fueran fotogramas que no significaban nada. Observaba, pero no sentía nada. El miedo se fue alejando lentamente al fondo, cediendo su lugar a ese vacío que tan bien conocía.

Clínica de cirugía plástica

La clínica a la que llegamos resultó ser muy diferente de lo que esperaba. En lugar de muros oscuros y descuidados, vi un edificio moderno y recién renovado. Las paredes eran de un azul claro, brillantes, casi estériles, como si ese color pudiera hacer que una persona se sintiera mejor. Pero para mí, era solo un escenario nuevo, nada más.

Dentro de la clínica, me examinó una mujer a la que era difícil definir en cuanto a edad. No era joven, pero tampoco se la podía considerar mayor. Su rostro parecía casi perfecto: rasgos simétricos, líneas delicadas, pero su mirada era penetrante y aguda, como si pudiera ver todo lo que ocurría dentro de mí, cada pensamiento, cada sentimiento.

– ¿Por qué te encoges como un erizo? – dijo con una ligera sonrisa, de la cual no sentí ni calidez ni tranquilidad. – Me llamo Angelina Alexandrovna. No tengas miedo, no muerdo.

Su voz era sorprendentemente suave, como si hablara con un niño. Pero detrás de esa tranquilidad había algo más: control, seguridad. En sus manos, yo era simplemente un objeto para futuras manipulaciones. Sabía qué hacer conmigo y también sabía que yo iba a obedecer.

– Tus análisis están bien, – añadió mientras revisaba unos papeles. – Hoy lo haremos todo. Pero por ahora, descansa un poco, mira televisión. Eso te ayudará a distraerte.

Me llevó a una habitación individual. La habitación era acogedora, de un tipo que no se encuentra en los hospitales comunes. No había olor a medicamentos, había flores por todas partes, y la cama parecía una cama de casa, no una de hospital. Había un televisor en la habitación, y Angelina Alexandrovna lo encendió, me entregó el control remoto, como si eso pudiera salvarme de los pensamientos que se avecinaban.

Intenté concentrarme en la pantalla, pero era inútil. Mis pensamientos estaban en otro lugar, lejos, donde la clínica, los doctores y todo lo que me rodeaba parecían irreales. Veía los fotogramas pasar en la pantalla, pero no retenía nada, como si fuera solo ruido de fondo.

No habían pasado ni diez minutos cuando la puerta se abrió nuevamente. Me invitaron a la sala de operaciones. Una inquietud se agitó dentro de mí. La sala de operaciones estaba demasiado llena para un lugar como este. Me detuve en la puerta, observando a varios jóvenes, chicos y chicas, todos apenas mayores que yo. Sus rostros eran cautelosos, sus miradas pasaban sobre mí como si fuera un objeto de estudio.

Involuntariamente pensé: "¿De verdad van a usarme como un ejemplo para estudiar órganos internos?" El pensamiento era absurdo, pero en ese momento parecía completamente real. Como si todas esas personas hubieran venido aquí para desarmarme pedazo a pedazo. La pánico se encendió dentro de mí, pero no podía hacer nada. El miedo estaba ahí, pero mi cuerpo no respondía.

"Debo correr", pensé, débilmente, como un susurro apenas perceptible. Pero no corrí. Me quedé quieta, como una muñeca obediente, haciendo todo lo que me decían. Me pusieron una bata blanca y me acostaron en la mesa, como si fuera parte de algún programa inevitable. Me sentía vacía, como si mi voluntad ya hubiera sido sometida a algo más grande, algo que no podía controlar.

Cuando una mujer mayor se acercó a mi rostro con una jeringa en la mano, sentí cómo el miedo volvía a subir desde dentro. Me hizo una inyección en la vena, y supe que casi no me quedaba tiempo. El sueño se acercaba, pesado como una manta que me envolvía cada vez más. Sabía que, si me dormía, todo terminaría.

– Cuenta hasta diez, – dijo suavemente Angelina Aleksándrovna, sosteniéndome la mano, como si intentara calmarme.

Empecé a contar en mi mente, luchando desesperadamente contra el cansancio que me invadía. Uno. Dos. Tres. El mundo comenzó a desdibujarse ante mis ojos. Cuatro. Cinco. Mi cuerpo se sentía como si se estuviera sumergiendo en agua. Seis. Siete. Intentaba no cerrar los ojos, pero las fuerzas me abandonaban. Ocho. Nueve. Sentía cómo la conciencia se desvanecía lentamente. Diez.

Todo desapareció.

Cuando desperté, lo primero que hice fue llevarme las manos a las orejas, como si quisiera comprobar que todo seguía en su lugar. Luego, instintivamente, mi mano fue a mi nariz. Todavía tenía en la cabeza esas extrañas palabras sobre la nariz que me había dicho Borja antes de la operación. Mi cuerpo se movía casi por sí solo, revisando si algo raro había pasado. Pero al tocar la venda en mi mejilla, sentí un dolor agudo que me dejó inmóvil. Todo este tiempo, el miedo había permanecido conmigo, incluso bajo la anestesia. Y ahora despertaba junto a mí, con una oleada de dolor y confusión.

Poco después, Angelina Aleksándrovna entró en la habitación, esa misma mujer de mirada penetrante que me recibió en la clínica.

– Bueno, ¿todo bien, chica valiente? – preguntó con una ligera burla, pero sin malicia. – ¿Te has recuperado?

Solo asentí con la cabeza, sin saber qué responder. Su confianza en que todo había salido bien me descolocaba un poco. Aún sentía restos de ansiedad en mi cuerpo, pero no entendía de dónde venía esa sensación.

– Mañana te quitaremos la venda, – continuó, levantando una ceja, – y verás por ti misma la belleza que te hemos creado.

¿Belleza? Estuve a punto de reírme, pero solo hice una ligera mueca, sintiendo cómo la venda tiraba de mi mejilla, provocando más dolor.

– Por ahora, descansa. Estarás aquí al menos una semanita, creo, – añadió mientras me observaba con una mirada profesional, como si yo fuera su nueva obra de arte recién salida de la mesa de operaciones.

– ¿Y después? – pregunté, soltando la duda que más me preocupaba.

– Ya veremos, – respondió con una ligereza que hacía parecer que todo aquello era parte de un simple plan para el futuro.

Con eso, salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Angelina Aleksándrovna tenía razón sobre la "belleza". Cuando al día siguiente me quitó la venda, vi que la fea cicatriz irregular que antes sobresalía en mi mejilla se había convertido en una fina línea rojo brillante. Mi rostro aún estaba hinchado, la piel tirante, pero ya podía ver que el resultado era mejor de lo que jamás habría imaginado.

Ella observaba su trabajo con cariño, satisfecha con el resultado, como un artista que contempla con orgullo su obra terminada.

– ¿Qué te parece? – preguntó al notar que no podía apartar la mirada del espejo.

– Mejor, – respondí en voz baja, aunque en mi mente seguían rondando pensamientos sobre el porqué de todo esto. Toda esta extraña historia de la operación me parecía algo incomprensible y desconectado de la realidad. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué sigue ahora?

Pero Angelina Aleksándrovna parecía no preocuparse por nada. Estaba segura de su trabajo y no dejaba espacio para dudas de que todo había salido como debía. Mientras yo, sentada en la cama del hospital, intentaba encontrarle sentido a todo esto.

Unas horas después de que me quitaran los puntos, entró en la habitación un hombre bajo que, a primera vista, me pareció solo un transeúnte cualquiera. Su cabello ya estaba salpicado de canas y su rostro tenía esa expresión semiamistosa, pero con un toque de cansancio. Por un segundo pensé que se había equivocado de puerta, que era otro médico o quizá un visitante que había confundido las habitaciones.