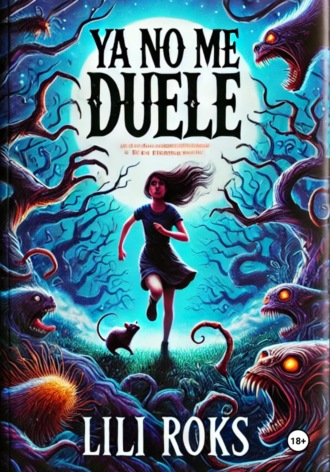

Лили Рокс

Ya no me duele

Nuestros días tranquilos

Sus esfuerzos no fueron en vano. Natasha, cautivada por este espectáculo de masculinidad, le ofreció más té con una sonrisa, y como si fuera lo más natural del mundo, le preparó otro sándwich, observando con satisfacción cómo lo devoraba con avidez. La escena era a la vez cómica y un poco incómoda, como si ambos fueran actores interpretando sus papeles con demasiado empeño y seriedad.

Observaba todo como si fuera un espectáculo, entretenida y a la vez sintiendo cierto distanciamiento. Todo parecía una farsa, donde la atención de Natasha hacia Artur no era tanto sincera como forzada, y sus intentos de impresionarla parecían exagerados. Pero había un extraño juego silencioso en todo esto, un juego en el que yo solo era espectadora, no participante.

Artur, completamente inmerso en su papel, incluso apartó la mantequera de mi lado, junto con el cuchillo. Solté una pequeña risita: como si esperara que me convirtiera en una amenaza para mí misma de repente.

– ¿Mañana saldrás a caminar al amanecer otra vez? – preguntó Artur, mientras masticaba su sándwich.

– Tal vez, – respondí con una sonrisa divertida, disfrutando en secreto de que sus turnos matutinos se volvieran un poco más intensos. Que se acostumbre a mantenerse en forma.

Artur, sin detenerse, entrecerró los ojos con astucia y, casi como si fuera un comentario casual, le preguntó a Natasha:

– ¿Y a usted no le gustaría unirse a nosotros? Las caminatas matutinas son muy saludables.

Natasha, notando su mirada interesada, sonrió coquetamente, como si hubiera estado esperando esta invitación toda su vida:

– Bueno, si insistes, – su voz sonó suave, como si el flirteo fuera parte de su forma de hablar habitual.

Casi me reí en voz alta viendo la escena. Si Lana hubiera presenciado esto, seguro que no lo aprobaría. Aunque últimamente a ella la preocupaban otras cosas. Cuando volví de una de mis caminatas, me encontré con Lana en la entrada. Se veía desaliñada, tambaleándose ligeramente, con una sonrisa borracha y difusa. Apenas podía mantenerse en pie y casi se cayó en los escalones.

– ¿Necesitas ayuda? – le pregunté, viendo que apenas podía moverse.

Ella murmuró algo ininteligible y poco educado, haciendo un gesto con la mano, como diciendo: "Déjame en paz".

Han pasado varios días, y las caminatas matutinas dejaron de ser esas carreras nerviosas con un perseguidor en los talones. Ahora Natasha y Artur caminaban tranquilamente detrás de mí, conversando de todo y nada, como si no se dieran cuenta de mi presencia.

Parecía que disfrutaban cada momento, ignorando el resto del mundo. Yo, por mi parte, los observaba como si fueran solo parte del paisaje que enmarcaba mi camino.

Artur ya no prestaba atención a mis provocaciones ni intentaba alcanzarme como antes. Ahora solo sonreía cuando aceleraba el paso, pero mantenía su ritmo tranquilo.

Natasha, por otro lado, había cambiado en estos días. Sus labios ahora brillaban con un tono de vino tinto que resaltaba en su rostro. Artur ya no olía a tabaco; en su lugar, llevaba un perfume que recordaba a aromas amaderados mezclados con algo fresco y especiado. Parecía que ahora se esforzaba más por ella que por su trabajo.

Y durante todo este tiempo, Lana apenas aparecía. Solo la veía de vez en cuando, y generalmente al atardecer, cuando finalmente salía de su habitación, como si apenas hubiera despertado. Parecía una persona que hubiera trabajado toda la noche, levantándose perezosamente, comiendo sin prisa y luego desapareciendo en su habitación para elegir su "look" para la noche.

Pasaba horas frente al enorme espejo del vestíbulo, revisando cada detalle, desde los zapatos hasta los accesorios en su peinado. Y luego, apenas el sol se ponía, llamaba un taxi y desaparecía, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche.

Y así, durante varios días no vi ni a Lana ni a Oleg durante el día. Oleg, ese guardia que seguía siendo una figura enigmática en esta casa.

Su presencia siempre se sentía en la casa, pero de repente también desapareció. No pude evitar preguntarme: ¿y si están juntos? ¿Qué tal si sus extrañas ausencias no son solo coincidencias? Después de todo, Lana salía todas las noches sin explicación, y Oleg —en esas mismas horas— tampoco estaba "en casa".

Todo cambió en un instante. Nuestros días tranquilos, aunque algo extraños, se vinieron abajo con una llamada telefónica. Natasha estaba sentada en la cocina, tranquilamente tomando té, cuando su teléfono empezó a vibrar. Al principio miró la pantalla con una ligera indiferencia, pero luego, como si presintiera algo malo, contestó. "¡Hola! La escucho", dijo con su saludo habitual. Sin embargo, en cuestión de segundos, su rostro comenzó a transformarse rápidamente. Toda su relajación desapareció, dando paso a una expresión fría y preocupada.

Natasha se levantó bruscamente y salió al pasillo para continuar la conversación, pero incluso desde allí se oían sus palabras confusas y apenas comprensibles. Sentí una punzada de preocupación dentro de mí. Todo esto no presagiaba nada bueno. Cuando Natasha volvió, su rostro, normalmente sonrosado, estaba pálido como la cera, como si toda la sangre se hubiera drenado de golpe. Sus dedos se entrelazaban torpemente, como si intentaran aferrarse a algo en un mundo que de repente se había derrumbado.

– Mi hijo… mi hijo está en cuidados intensivos. Yo… lo necesito, – su voz era tan extraña que por un momento no reconocí a Natasha. No quedaba ni rastro de su tono habitual, animado y alegre. Estaba vacía, como si le hubieran extraído todas las emociones.

– Pediré a los chicos que alguien te lleve, – Artur se levantó tan bruscamente que la silla chirrió bajo él, y su rostro se tensó. No hizo preguntas innecesarias, no pidió detalles, le bastó una mirada a Natasha para entender la gravedad de la situación.

Natasha, aún aferrada a las manos de Artur, lloraba silenciosamente sobre su palma. Sus manos grandes y redondas parecían tan indefensas, y Artur, con sus enormes y fuertes manos, parecía que podría haber absorbido todo su dolor sin esfuerzo.

– Gracias… muchas gracias, – repetía Natasha con voz entrecortada, aferrándose a esas palabras como si fueran un salvavidas. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían al suelo, y su respiración se volvió pesada, casi asfixiante.

– Hablaré con Lázarev, él… él entenderá, – continuó, mirando a Artur con gratitud y ansiedad.

Él asintió, apretando sus manos con firmeza, como si con ese gesto le dijera que todo estaría bien, incluso cuando las palabras parecían inútiles en ese momento.

Natasha subió con dificultad las escaleras, dirigiéndose hacia la habitación de Lana. Yo la seguí, sintiendo cómo su estado de abatimiento me envolvía. A pesar de mi antipatía por Natasha, ahora realmente la compadecía.

Lana, como siempre, dormía a mitad del día, tumbada en su amplia cama. Natasha se acercó con cautela, como si tuviera miedo de interrumpir su sueño. Pero, armándose de valor, la sacudió suavemente por el hombro. Lana solo se movió somnolienta, entreabrió los ojos y, sin entender del todo quién la despertaba, se incorporó molesta sobre su codo.

– Lana… prométeme, – la voz de Natasha temblaba. Se veía cómo intentaba mantenerse calmada, pero le costaba. – Por favor, cuida de Dasha. No la dejes sola, vigílala.

Lana, evidentemente molesta por haber sido despertada, se estiró, apenas conteniendo un bostezo, y asintió perezosamente:

– No te preocupes, Natasha, – dijo mientras bostezaba y se daba la vuelta hacia la pared. – Todo estará bien, me ocuparé de ella.

Me quedé parada en la puerta, observando la escena, y sentí una desagradable sensación en el pecho. Lana lo decía con tanta indiferencia, como si le hubieran pedido simplemente apagar las luces de la habitación y no cuidar de mí. No sé si Natasha le creyó, pero asintió para sí misma, como si intentara convencerse no solo a Lana, sino también a sí misma, y lentamente se fue a hacer sus maletas.

Claro, había soñado con que Natasha no estuviera más cerca, pero no a este precio.

A la mañana siguiente, fue Artur quien me dio las pastillas. A diferencia de Natasha, no se complicaba. Simplemente me lanzó el paquete de medicamentos sin siquiera asegurarse de que me las tomara. Su indiferencia me dio cierto alivio, y las pastillas fueron enterradas de inmediato en la maceta con la violeta rosa, que parecía marchitarse en el alféizar de mi dormitorio. Cada vez que escondía las pastillas, parecía que la planta iba a revivir y quejarse: "¡Ya basta, me estás sobrealimentando!".

Artur, al notar que me demoraba con las pastillas, frunció ligeramente el ceño, pero evidentemente no quería arruinarse la mañana.

– ¿Qué tanto tardas? – preguntó con un toque de irritación en la voz. – Natasha siempre verificaba, ¿quieres que haga lo mismo?

– No hace falta. Natasha simplemente es muy meticulosa, – respondí, tratando de que mi voz sonara firme y segura.

– Bueno, entonces no repitamos sus métodos, ¿de acuerdo? – Dijo con indiferencia, agitando la mano. – Lo importante es que no tengamos que soplarte el polvo después.

Solo asentí, aunque ya sabía que las pastillas terminarían en el mismo lugar: en la tierra de la violeta, que para entonces ya podría haber "digerido" un tratamiento completo.

Un poco más tarde, cerca del mediodía, apareció Lana en la cocina. Se veía terrible: los ojos rojos, el rostro agotado. Claramente no había dormido bien y estaba nerviosa. Se notaba lo difícil que le resultaba mantener su habitual aire de superioridad. Sostenía una taza de café caliente en sus manos, como si fuera un salvavidas, abrazándola con ambas manos.

– ¿No dormiste bien? – le pregunté con cautela, observando cómo se estremecía de vez en cuando, a pesar de estar envuelta en su bata favorita beige sobre un chándal.

– Lo podrías haber adivinado, – respondió Lana con una sonrisa cansada, aunque su tono carecía de su acostumbrada acidez.

Claramente tenía frío, pero parecía que no era solo un frío exterior. Lana miraba su taza de café como si esta pudiera ahuyentar su oscuridad interior. La observé, pero no hice más preguntas; sabía que en esos momentos era mejor guardar silencio.

– Dame unas servilletas. Y mejor toda la caja, – dijo Lana con voz apagada, evidentemente ahogada por la congestión nasal.

– ¿Estás resfriada? – pregunté mientras le pasaba el paquete de servilletas.

– Sí, – murmuró Lana mientras se limpiaba la nariz con una servilleta.

– Tal vez deberías tomar algo, – sugerí, viendo cómo gastaba servilleta tras servilleta.

– Ya lo tomé, – respondió ella, apartando otra servilleta de su nariz.

Esto ayuda a silenciar el dolor

Los pañuelos desaparecían a una velocidad alarmante. Al ver eso, recordé algunos remedios caseros antiguos y decidí compartir uno.

– Sabes, mi abuela siempre me hacía echarme jugo de cebolla en la nariz. Es horrible, pero efectivo.

Lana se detuvo y me lanzó una mirada llena de disgusto.

– ¿Cebolla? – resopló, apenas conteniendo su irritación. – En serio, ¿puedes meter esos consejos de tu abuela en cualquier parte?

Me reí en silencio, tratando de no tomar en cuenta su grosería.

Al llegar la noche, Lana empeoró. Rechazó la cena, limitándose otra vez a una taza de café caliente. Su cuerpo temblaba con estornudos incesantes.

– Quizás debería pedirle a Arthur que vaya por medicina – sugerí, viendo cómo luchaba contra el resfriado.

– Ya he tomado todo lo que se puede – gruñó ella, apenas conteniendo la irritación. – Pronto me sentiré mejor.

– Tal vez deberías sumergir los pies en agua caliente – continué con cautela, sin querer molestarla.

Lana me lanzó una mirada cansada y llena de fastidio.

– ¿No puedes dejar de insistir con las recetas de tu abuela? – gruñó, limpiándose la nariz con otro pañuelo. – Mejor vete antes de que te contagies, pseudo doctora.

Esa noche me colé en silencio en su habitación. Por si acaso tenía fiebre y no había nadie para ayudarla. Me incliné sobre ella, quería tocar su frente, pero vi que no dormía. Estaba acurrucada en la cama, envuelta en una manta, temblando. No me atreví a tocarla; el miedo a empeorar las cosas era más fuerte. Fui a buscar otra manta y con cuidado la cubrí.

– ¿No puedes dormir? – susurré, tratando de no alterarla más.

– No puedo – respondió Lana, igual de bajo, pero su voz estaba llena de cansancio e irritación.

– ¿Quieres que haga algo? – le ofrecí con ganas de ayudarla de alguna manera.

No respondió por un buen rato, luego giró un poco la cabeza y susurró:

– Hazme un favor… Lárgate. No me tapes el sol, ¿vale?

– ¿Qué sol? Es de noche – murmuré.

– ¡Solo vete ya!

Esas palabras, frías y duras, me hirieron profundamente. Asentí en silencio, tragándome la ofensa, y me fui a mi cuarto, sintiendo cómo el peso en mi pecho se hacía más fuerte.

Por la mañana, Lana estaba de nuevo en la cocina, sorbiendo su café fuerte favorito. Desde que Natasha se fue, Arthur no había aparecido por aquí, y eso me parecía extraño. Lástima, Arthur podría poner a Lana en su lugar y hacer que se cuidara.

– Come algo. Hice unos sándwiches – le ofrecí, tratando de ayudar.

– No quiero – murmuró ella, desviando la mirada.

Después de otro sorbo de café, de repente se cubrió la boca con la manga, como si tratara de evitar vomitar, y salió corriendo. No cerró la puerta del baño, y me quedé allí escuchando cómo la atormentaban las arcadas.

Un extraño pensamiento comenzó a surgir en mi mente: "¿Y si está embarazada?"

El ruido del agua en el lavabo me hizo saber que Lana se había enjuagado la boca y lavado la cara.

Cuando salió del baño, me sonrió de manera torcida, casi forzada, antes de dirigirse lentamente a su habitación. Pasó el día yendo del cuarto al baño, y podía escuchar sus pesados pasos incluso a través de las paredes de mi habitación. Finalmente, incapaz de soportar la tensión, decidí salir. Justo a tiempo. Lana, doblada por el dolor, se sostenía el estómago mientras volvía a desaparecer tras la puerta del baño. No escuché el clic del cerrojo; claramente no estaba en condiciones de hacerlo.

Abrí la puerta con cuidado. Lana estaba sentada en el inodoro, recostada contra la fría pared con una expresión de absoluto agotamiento. Su cabello estaba pegajoso de sudor, y gotas de sudor brillaban en su frente. Su rostro estaba deformado por un espasmo de dolor, como si cada músculo de su cuerpo estuviera contraído. Sus manos temblaban, agarrando con fuerza un rollo de papel higiénico, como si fuera lo último a lo que pudiera aferrarse.

– ¿Qué haces aquí? – incluso su voz sonaba débil, como si hubiera perdido las últimas fuerzas.

Dudé antes de hablar, pero su estado me hizo dejar de lado mis vacilaciones.

– Yo… quería decirte, ¿no crees que deberíamos llamar a una ambulancia? Probablemente tengas una infección intestinal. Es algo serio, Lana.

Ella me miró con los ojos medio cerrados, apenas conteniendo otro espasmo de dolor. Su respiración era irregular y entrecortada. Por un momento, pensé que realmente aceptaría mi sugerencia, pero su rostro se contrajo de nuevo, esta vez por la irritación.

– ¡Ya estoy harta de tus cuidados! – masculló, sin contenerse, y me lanzó el rollo de papel higiénico con fuerza, golpeándome en el pecho. – ¡Lárgate al demonio!

Retrocedí por el impacto, sintiendo cómo mi corazón palpitaba con fuerza.

Di unos pasos hacia atrás, sin dejar de mirarla, y, deslizándome fuera del baño, cerré la puerta con firmeza. Apenas se cerró, escuché los juramentos apagados de Lana, mezclados con sus gemidos de dolor. Bueno, que sea así. Si se está muriendo, que grite todo lo que quiera, no me acercaré. Me quedé en el pasillo, escuchando sus lastimeros sonidos, y al mismo tiempo sentí cómo una ola de ira e impotencia subía dentro de mí.

"Que se las arregle sola", me repetía con obstinación mi voz interior, aunque en el fondo, sabía que solo era un escudo contra el dolor que ella me había causado.

Por la noche, decidí finalmente comprobar cómo estaba Lana. No había bajado a cenar. Quizás se sentía mal de nuevo, o… quién sabe. La puerta de su habitación estaba entreabierta, y la vi moverse de un lado a otro, paseándose por la habitación. Tenía el teléfono en la mano y hablaba en un tono elevado. Me detuve en el umbral, sin querer escuchar, pero sus palabras me llegaban claramente.

– ¡¿Dónde te has metido, maldita sea?! ¡Llevo tres días sin poder localizarte! – La voz de Lana temblaba de furia. – No puedo aguantar más. Necesito esas malditas pastillas. No, no puede esperar.

Apreté los dedos, sin saber qué hacer. Lana parecía un animal herido, acorralado. Su rostro, normalmente tranquilo y frío, estaba distorsionado por el dolor y la desesperación. Podía oír su respiración entrecortada, como si cada inspiración le costara un enorme esfuerzo.

– ¡No tengo ni un centavo, ¿lo entiendes?! – Su voz temblaba, como si luchara por no romper a llorar, pero no permitía que las lágrimas salieran. – ¡Lo gasto todo en esta porquería!

Se detuvo en el medio de la habitación, apretó el puño y vi cómo sus hombros empezaban a temblar por la tensión. Por un momento, pensé que iba a romper a llorar, pero no, Lana era demasiado fuerte para eso. No se permitía debilidades.

– Tienes que ayudarme, no me falles ahora – su voz estaba cargada de tanto dolor que me incomodó. Sentía que estaba espiando algo que no debía, revelando algo que nunca tendría que haber sabido.

Sentí cómo se me secaba la garganta, y en ese momento mis propios miedos y dudas parecían insignificantes. Siempre había visto a Lana como una persona fuerte y fría, pero ahí estaba, frente a mí, prácticamente destruida.

– ¿Mañana? – apretó el teléfono con más fuerza, como si eso pudiera aliviarla. – No puedo esperar hasta mañana – su voz se quebró, y sentí cómo mi corazón se encogía.

Lana colgó bruscamente el teléfono, exhaló con fuerza y, finalmente, me notó. Su mirada era dura y afilada como un cuchillo. En dos pasos, llegó hasta mí y me empujó contra la pared.

– ¿Cuánto tiempo llevas ahí? – Su voz era fría, pero podía sentir la ira latente detrás.

No sabía qué decir, y eso la enfureció aún más. Sus dedos se agarraron a mi sudadera, tirando del cuello hasta que me costó respirar.

– ¿Y bien? ¿Qué has oído? – Lana me miraba como si estuviera a punto de despedazarme. Sus ojos, que normalmente eran tranquilos, ahora brillaban de miedo y dolor. El miedo era nuevo para ella, podía verlo.

En ese momento, me di cuenta de que tenía su secreto en mis manos. Un secreto que la hacía vulnerable. Ya no era esa persona fría y distante que había visto estos días. Estaba sufriendo. Y su dolor era real.

– No es un resfriado, ni una infección intestinal, y tampoco estás embarazada… – Mis palabras salieron más débiles de lo que quería, pero eran la verdad. – ¿Eres adicta a algún tipo de medicamento fuerte?

– ¡Qué niña tan perspicaz! – exclamó Lana con un tono sarcástico y cruel. – ¿Y qué, ahora debo darte explicaciones? ¿Qué te importa a ti de qué soy adicta? ¿Por qué no te metes en tus asuntos?

– Yo… solo quería ayudar… – murmuré casi inaudiblemente.

– ¿Qué puede hacer por mí una niña loca? – dijo Lana casi con desesperación.

Sus dedos se aflojaron, pero aún me sostenía, como si temiera que me fuera a desvanecer si me soltaba. En su mirada había algo desesperado, como si estuviera al borde de un colapso. En ese momento, me atreví a hacer la pregunta que había estado rondando en mi mente desde que la vi en ese estado.

– ¿Qué es lo que consumes, Lana? – Mi voz se quebró, y sentí cómo todo mi cuerpo se tensaba esperando la respuesta.

Lana suspiró profundamente, apartándose un mechón de cabello sudoroso de la cara. En sus ojos brillaba el cansancio, pero por un instante también vi algo parecido al deseo de rendirse y decir la verdad. Cerró los ojos y respondió con un tono apagado:

– Analgésicos… muy fuertes. Necesito algo que calme el dolor.

Parpadeé, sin creer lo que oía. No se trataba solo de un medicamento común para el dolor de cabeza. El dolor debía ser tan fuerte que los remedios normales no funcionaban. ¿Pero por qué lo necesitaba?

– ¿Por qué tomas analgésicos tan fuertes? – pregunté, formulando la pregunta que ya no podía evitar.