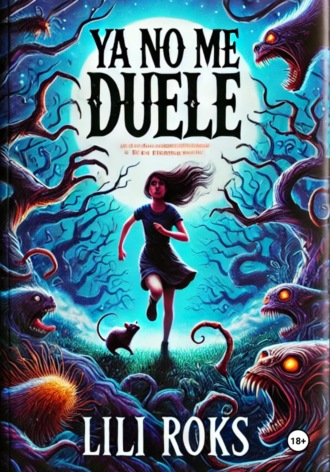

Лили Рокс

Ya no me duele

Se habían convertido en una masa repugnante

Abrió los ojos y me miró con tanta fatiga que tuve la sensación de que estaba al borde de un precipicio, lista para caer en cualquier momento.

– Estoy enferma – susurró. Sus palabras cortaron mi mente como un cuchillo afilado. No era simplemente un malestar pasajero o algo temporal. Había algo profundo en su voz, como si estuviera cargando un peso insoportable sobre sus hombros.

– ¿Es algo grave? ¿Tienes una enfermedad incurable? – casi me ahogué con mi propia pregunta. Todo en mi interior se contrajo y mis manos comenzaron a temblar.

– Adivinaste – soltó con una sonrisa amarga. No era la sonrisa de alguien que disfruta bromeando, sino la de alguien acostumbrado a reírse de su propio dolor.

Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Mi mundo se vino abajo. Lana, la persona que siempre había visto fuerte, fría e independiente, estaba gravemente enferma. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué nunca me pregunté qué se ocultaba detrás de su máscara de hielo?

– ¿Puedo ayudarte en algo? – pregunté, sin saber qué más decir.

– ¿Ayudar? ¿Tú? ¿Estás bromeando? – La voz de Lana tembló y su expresión se volvió seria de inmediato. – ¿Cómo podrías ayudarme?

– No lo sé… – bajé la mirada.

– Entonces no te metas con tu ayuda cuando nadie te la ha pedido – su voz estaba llena de amargura. – ¿Lo explico claramente o te lo desgloso más? – Lana sonrió, pero en sus ojos no había diversión, solo dolor.

– Entendido… – murmuré, y luego la miré. – Lana… tú… eres dependiente de los analgésicos, pero eso es por una enfermedad que no tiene cura, ¿verdad? – Mis palabras fueron cautelosas, pero sentí que estaba cerca de la verdad.

Lana permaneció en silencio. Su rostro cambió ante mis ojos, como si la máscara que había llevado todo este tiempo se estuviera rompiendo, revelando el dolor que realmente sentía. En sus ojos, generalmente fríos y distantes, brillaba la desesperación que había estado ocultando del mundo. Era como un nervio expuesto, y de repente me di cuenta de lo difícil que le resultaba admitir todo esto.

– ¿Qué dicen los médicos? – pregunté, incapaz de contener la ola de preocupación que me invadía.

Lana esbozó una sonrisa sarcástica, pero no respondió de inmediato. Su silencio era tan elocuente que no necesitaba más palabras. La respuesta era obvia. No había ido al médico.

– ¿En serio? – casi grité, sintiendo que todo dentro de mí se revolvía. – ¿Tomas medicamentos sin receta y no te estás tratando? ¿Y si es algo grave?

Lana me lanzó una mirada cansada, casi desdeñosa, como si mis palabras fueran de una ingenuidad irritante.

– ¿Médicos? – dijo con sequedad, sonriendo irónicamente. – ¿Crees que me ayudarán? Para ellos, la solución es siempre la misma: más medicamentos, más pruebas, quimioterapia, y al final, ¿qué? Sé lo que me pasa. Y nadie puede arreglarlo.

La miré, impactada por su terquedad. Estaba destruyendo su salud, ignorando una posible oportunidad de ayuda. ¿Qué podía llevarla a actuar de esta manera? ¿Miedo? ¿O simplemente había aceptado lo inevitable?

– Lana, – mi voz se quebró, y no pude contener la rabia que sus palabras habían provocado en mí. – No puedes seguir tomando analgésicos como si eso resolviera todos tus problemas. ¡Tienes que intentarlo al menos! ¿Y si aún hay una posibilidad de curarte? ¿Y si no todo está perdido?

Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos vi algo parecido al arrepentimiento.

– ¡Lana, estás loca! – dije, al ver que era inútil discutir con ella.

– ¿Y ahora qué? ¿Vas a correr a contarle a Lazarev? ¿Crees que eso te dará control sobre mí? – se acercó más, su rostro a solo unos centímetros del mío. Podía sentir su respiración sobre mi piel.

– No – negué con la cabeza, intentando mantener la calma. – Es tu vida. Tu elección. – Intenté que mi voz sonara lo más suave posible, aunque por dentro me consumían el miedo y la compasión.

Sus dedos se aflojaron lentamente, y me soltó. Se dejó caer pesadamente al suelo, recostándose contra la pared como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. La miré y comprendí que Lana estaba rota.

– ¿Crees que yo quiero esto? – Su voz temblaba de emoción. – Cada día es una lucha, y el dolor solo empeora. Estas pastillas son lo único que me mantiene a flote. Sin ellas, simplemente me moriría – cerró los ojos, como si intentara aislarse del mundo.

Me quedé de pie a su lado, sin saber qué decir. Todo en mi interior estaba revuelto. Lana, a quien siempre había considerado fría e insensible, en realidad era una persona que se estaba desmoronando por el dolor, la desesperación y el miedo. No era esa chica impecable que yo veía. Todo era solo una fachada detrás de la cual se escondía una verdadera tragedia.

– Lana… necesitas hablar con un médico. Necesitas más que solo pastillas – traté de ofrecerle ayuda, aunque sabía que no la aceptaría.

Lana guardó silencio durante un largo rato antes de finalmente responder.

– No te metas en esto – su voz volvió a ser fría. – No necesito lástima. Nadie va a decidir por mí – su mirada se volvió cortante de nuevo, aunque pude ver que por dentro todo ardía.

Sabía que no podía decir nada más. Había visto a la verdadera Lana, pero entendía que nunca me dejaría acercarme a su dolor. Era su batalla, y debía enfrentarla sola.

La miré, viendo cómo sufría, sin saber cómo ayudarla. Respiraba con dificultad, su rostro se contraía de dolor, como si cada segundo de su existencia fuera insoportable.

– Me voy a morir de este dolor si no tomo algo para aliviarlo – Lana hablaba apenas en un susurro, su voz impregnada de cansancio y desesperación.

Corrí a mi habitación y busqué en el botiquín, encontrando algunas cajas de pastillas comunes para el dolor de cabeza. Se las ofrecí, pero ella negó con la cabeza, con una sonrisa amarga.

– Eso es inútil. Necesito algo fuerte, algo tan potente que lo usan en cirugías o heridas graves. El dolor es simplemente insoportable.

– ¿Y los médicos? – no pude ocultar mi preocupación. – ¿Por qué no vas a ver a un médico?

– ¿Crees que no sé lo que me dirán? – Lana mordió su labio, y sus ojos brillaron con rabia. – No pueden ayudarme. Nadie puede ayudarme. Estoy muriendo, Dasha, ¿puedes entenderlo? No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero vivir el resto de mi vida de manera normal, ¡no atada a una máquina de sueros!

Guardé silencio unos segundos, tratando de pensar en algo que pudiera hacer. Y de repente, una idea me golpeó:

– Sé qué puede ayudarte.

– ¿En serio? ¿Qué vas a hacer, ponerme una hoja de plátano? – Lana esbozó una sonrisa torcida, entrecerrando los ojos con escepticismo.

– No, nada de plátanos. Visarium. Te aliviará el dolor, tal vez no tanto como quisieras, pero dormirás como un bebé. Tiene ese efecto, incluso si te están operando, no te despertarías.

Lana me miraba como si dudara si valía la pena escucharme.

– ¿Y de dónde sacas tanto conocimiento profundo? – su voz estaba llena de sarcasmo.

– Me lo dijeron en el psiquiátrico – encogí los hombros, sintiendo cómo todo en mi interior se tensaba por su desconfianza. – Me lo recetaron para dormir. Para las pesadillas… Arthur me da una pastilla cada día…

– Déjame adivinar. Ahora vamos a buscar a Arthur y a pedirle que nos dé más, ¿no? – se rió, y por un breve momento su rostro dejó de mostrar la máscara cruel del dolor.

– No hace falta ir a Arthur. Tengo algunas – admití a regañadientes, sintiendo una incomodidad creciente. – Aunque ya están un poco usadas y no del todo limpias. Antes solía chuparlas para calmarme.

Lana me miró a través de sus pestañas, y noté que por un segundo su escepticismo desapareció. Luego hizo un gesto con la mano.

– Qué más da. ¡Dámelas! – su voz sonaba agotada, como si no le quedaran fuerzas para discutir.

Lana se levantó lentamente, asintió y me miró, dándome a entender que estaba lista para ir a la habitación a buscar las pastillas. Me sentía terriblemente culpable, sabiendo que lo que encontraría probablemente no la ayudaría como ella esperaba. Caminamos en silencio hasta mi cuarto. Me acerqué al alféizar de la ventana, donde había una maceta con plantas marchitas desde hace tiempo, y me quedé quieta un momento, tratando de reunir el valor.

– Aquí está – murmuré, sacando la maceta y poniéndola delante de mí. Lana me observaba en silencio, siguiendo cada uno de mis movimientos, y podía sentir su mirada en mi espalda.

Me incliné y comencé a escarbar con cuidado la tierra donde había escondido las pastillas. Pero cuando finalmente mis dedos encontraron lo que buscaban, saqué una masa húmeda y pegajosa que no se parecía en nada a una medicina. Sentí cómo el corazón me daba un vuelco: las pastillas se habían deshecho y convertido en una asquerosa mezcla de tierra y medicamento.

Al menos lo intentaste

Tenía miedo de mirar a Lana, pero me arriesgué. Estaba de pie, con una ceja levantada, y su rostro mostraba una mezcla de irritación y una sonrisa contenida.

– ¿En serio? – Su voz era burlona, pero no había rabia en ella, solo cansancio. – ¿Regaste las plantas? ¿Directamente sobre las pastillas?

– Yo… no pensé que se descompondrían así – murmuré, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza me subía al rostro.

Lana suspiró, se frotó las sienes como si no hubiera remedio, y sacudió la cabeza:

– Bueno, está bien. La próxima vez mejor guárdalas en un cajón, no en una maceta. Pero gracias por intentarlo, al menos.

Miré la masa pegajosa en mi mano, sintiendo una completa impotencia.

– ¿De verdad no se te ocurrió esconderlas en otro lugar? – Lana sonrió con los ojos entrecerrados. – Cuando dijiste que no estaban del todo limpias, no pensé que se verían como tierra de la calle.

Observé la pegajosa bola de tierra y pastillas en mi mano, luchando por no estremecerme de asco.

– ¿Te molesta algo? – traté de no mirar la masa sucia, como si pudiera desaparecer bajo mi mirada.

– No, ¡para nada! Todo está genial – Lana soltó una carcajada, recuperando su tono habitual de burla.

Me sentí aún peor. En ese momento me di cuenta de lo ridícula que me veía y apreté la mandíbula para no dejar escapar las lágrimas que amenazaban con salir. Esto había sido un fracaso total.

– Yo… voy a tirar esto – mi voz temblaba, y ya estaba a punto de dirigirme al cubo de basura.

Pero Lana, de repente, extendió la mano y me detuvo.

– No lo hagas. Dame eso.

La miré con sorpresa.

– Me lo tomaré – explicó. – Total, no puede ser peor – sin ningún reparo tomó la mezcla de mi mano, una masa de tierra y pastilla. No podía creer lo que veía, pero con toda tranquilidad se tragó la mezcla, bebiendo un sorbo de agua del jarrón que siempre estaba en la ventana.

Me quedé congelada, observándola. Lana bebió un trago y puso el jarrón de vuelta en su lugar. Su rostro permanecía impasible, pero sabía que por dentro estaba ocurriendo algo mucho más profundo.

No sé si mis pastillas le ayudaron, pero pasó la siguiente hora caminando de un lado a otro en su habitación. A veces se detenía y se frotaba el estómago, como si intentara aliviar el dolor. Parecía que tenía problemas con el intestino.

– Acuéstate – sugerí con inseguridad, esperando que me volviera a rechazar como otras veces. Pero esta vez no había irritación en su voz.

– Me siento mejor caminando… Aunque no, nada mejora.

– ¿Qué te duele?

– La cabeza, los músculos, los huesos… todo. Pero sobre todo el estómago y los intestinos – gotas de sudor perlaban su frente, y se mordía nerviosamente los labios resecos.

– ¿Las pastillas no ayudaron? ¿Nada? ¿No te da sueño? – mis palabras sonaron más como una afirmación que como una pregunta.

– No lo sé. Quizás algo ayudaron… A veces es peor – Lana se detuvo un momento, y en sus ojos apareció un destello de desesperación. – Oye, sé una buena chica. Ve a la tienda. Está cerca. Compra un par de bebidas energéticas. De las normales, sin esas cosas modernas.

– No puedo. Lo siento.

– ¿Qué tan difícil es eso? – su voz se elevó, pero luego cambió rápidamente a un tono suplicante. – Arthur te dejará salir, o irá contigo. – Me miró con una súplica en los ojos. – Por favor, ¿me ayudas?

Me sorprendió. Apenas hacía un rato había ingerido una cantidad insana de somníferos, mezclados con tierra, y ahora quería bebidas energéticas. ¿En qué estaba pensando? ¿Quién de las dos estaba más loca?

Mis ojos se perdieron en las fibras de la alfombra. Estudié cada detalle, cada curva, como si eso pudiera distraerme de lo que estaba pasando dentro de mí. Solo quería evitar su mirada, la mirada que parecía darle la vuelta a todo lo que yo trataba de ocultar de mí misma.

– Está bien… Iré – las palabras salieron de mi boca, mientras sentía que algo se rompía dentro de mí.

Lana sonrió con una extraña alegría que me pareció fuera de lugar. Buscó desesperadamente en sus bolsillos hasta que finalmente encontró un par de billetes arrugados. En sus ojos brillaba una pequeña esperanza, pero yo no sentía más que un vacío abrumador cuando me extendió el dinero. No era una simple petición, era casi como una condena.

Me dirigí lentamente hacia el pequeño despacho que Arthur ocupaba en la casa. Estaba de pie en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándome con su habitual expresión, como si ya estuviera acostumbrado a mis rarezas. Pero hoy sentía que algo era diferente. Me acerqué más, me detuve frente a él y finalmente me atreví a hablar.

– Arthur, yo… necesito salir – mi voz sonaba más baja de lo que esperaba, como si mi voluntad no fuera la que hablaba. – Necesito comprar algo para Lana.

Arthur no respondió de inmediato, pero su expresión lo decía todo: ya lo había entendido. Vi un atisbo de duda en su mirada, una mirada que parecía escudriñarme, buscando mis verdaderas intenciones.

– Sabes que no puedes salir sola – dijo con calma, como si fuera lo más normal del mundo. Pero eso no hacía que me sintiera mejor.

Lo vi suspirar con fuerza, como si se quitara un peso de encima. Sus ojos se posaron en mí, como si calcularan las posibles consecuencias.

– Puedo acompañarte, si quieres – en su voz había una suavidad que no esperaba, como si no quisiera realmente ofrecerlo, pero sintiera que debía hacerlo.

Negué con la cabeza en silencio, sintiendo un peso en el pecho que me oprimía. Esa no era la ayuda que esperaba. Necesitaba hacer esto sola. No quería ir bajo su vigilancia, como una prisionera en un mundo ajeno.

– No, Arthur, iré sola. Solo necesito salir. Unos minutos, nada más.

Él apretó los labios. Aunque no mostró abiertamente su disgusto, lo sentí. No podía detenerme, pero tampoco quería dejarme ir. Nos quedamos atrapados en ese incómodo silencio que parecía presionar desde todos lados. Arthur suspiró de nuevo y finalmente cedió:

– Está bien, ve. Pero recuerda algo – su tono se volvió más frío – Si te pasa algo… Lázarev me matará. No me lo perdonará.

Me detuve un segundo. Parecía una broma, pero vi en sus ojos que no lo era. Hablaba en serio. Su mirada se volvió pesada, como si llevara un peso del que no podía deshacerse.

– Lo entiendo – mi voz salió más débil de lo que quería.

Con esas palabras, Arthur se apartó a un lado, como si ya no quisiera interferir, y señaló la puerta con la cabeza. Sentí cómo la ansiedad se apoderaba de mi pecho, pero no podía dar marcha atrás. Paso a paso, me dirigí a la puerta, la abrí y me giré para ver a Arthur una última vez. Su figura permanecía inmóvil, como una roca, y eso, de alguna manera, me calmó.

Pero fuera de la puerta, el mundo era completamente diferente. El aire frío me quemaba la piel y el miedo volvía a apoderarse de mi mente.

Ahí estaba la puerta. Me detuve frente a ella, inmóvil, como si estuviera ante un abismo. Solo un paso. Un paso, y saldría de este mundo familiar, aunque triste, donde, por extraño que parezca, había encontrado un lugar. Aquí estaba a salvo. Este lugar, que antes parecía una prisión, ahora se había convertido en mi refugio. Y más allá de la puerta… ¿Qué había? La incertidumbre. Fría, sin rostro, aterradora.

No podía moverme. Ese paso parecía imposible. La imagen de Lana apareció en mi mente, ese extraño parecido con mi abuela. Podría haber sido como una hermana para mí. Si hubiera querido. Pero sabía con certeza que no lo deseaba. ¿Para qué querría una hermana como yo?

El mundo más allá de la puerta parece ajeno y hostil. Ahí, tras ese paso, me esperan los mismos miedos, los mismos horrores de los que he estado huyendo. El corazón me late con fuerza, la respiración se vuelve entrecortada. El miedo se extiende por mi cuerpo como una neblina pegajosa, inmovilizando cada pensamiento. Hace tanto que no he estado ahí afuera. Y no quiero estarlo.

Pero no tengo opción. Lana está esperando, y debo hacer algo. Siento que mis piernas se vuelven pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. Respiro profundamente, pero el aire no trae alivio. Este mundo me es extraño, pero debo dar un paso. Solo uno.

Y lo doy.

Lo he hecho. He cruzado mis propios límites, mis miedos y mis fronteras. Salí de mi pequeño mundo cerrado. El mundo no se derrumbó. El cielo no se partió en dos, y la tierra no se abrió bajo mis pies. Pero cada movimiento es una lucha, como si arrastrara un peso que he llevado demasiado tiempo.

El quiosco se ve adelante, a solo una cuadra. Lana tenía razón, no está lejos. Pero la grisura del atardecer comienza a envolver la calle, y eso le da a todo un matiz siniestro. Acelero el paso. En mi cabeza resuena una sola frase: “Solo llega, y todo estará bien”. Pero de repente, algo se mueve a mi lado, y mi corazón se detiene por un instante.

Algo gris se cruza frente a mis pies. ¿Una rata? Me detengo en seco. Un escalofrío recorre mi espalda, y el peso de plomo me paraliza las manos y los pies. En mi cabeza solo hay un zumbido constante de terror. Ratas. Malditas ratas. El grito se me atasca en la garganta, no puedo soltarlo. No puedo moverme.

Giro la cabeza hacia esa criatura. Y solo entonces me doy cuenta: no es una rata. Es un pequeño gatito gris, tan asustado como yo, que salta por la carretera.

Exhalo bruscamente, y una risa nerviosa se escapa de mis labios. La risa se vuelve más fuerte, incontrolable, casi histérica. ¡Es solo un gatito! ¿Por qué me he asustado tanto? Si alguien me oyera ahora, pensaría que he perdido completamente la cabeza.

Pero en ese momento, aparece un coche al doblar la esquina. Un pequeño auto negro avanza lentamente por la calle, y todo a mi alrededor comienza a girar en una especie de extraño baile. Es como si volviera a estar en esa pesadilla, donde todo puede volverse peligroso. El cielo gris y el asfalto gris se funden en uno solo. Me mareo, y mis piernas se debilitan.

Mis dedos se ponen blancos por la tensión

Pierdo el equilibrio. No puedo mantenerme de pie. Siento como si la tierra desapareciera bajo mis pies, y me agarro al aire, buscando algo a lo que aferrarme. Un poste de luz. Me agarro a él como si fuera mi única salvación, y mis dedos se ponen blancos de tanto apretar. Mi cuerpo tiembla. Es solo un coche, me digo, solo un coche.

Pero el coche se detiene justo a mi lado. Mi cerebro entra en pánico, y mi corazón late tan fuerte que parece que va a salirse de mi pecho. No puedo ver quién está al volante, no distingo su rostro, pero siento claramente cómo una inquietud oscura sube desde dentro de mí.

La ventana del coche se baja lentamente, y una voz me llega desde adentro:

– Oye, chica, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?

Niego con la cabeza desesperadamente, sin siquiera mirar al conductor, sin intentar enfocar la vista. Todo lo que quiero es que este momento pase, que vuelva a sentir el suelo bajo mis pies, que recupere el control de mí misma. Mi respiración está descontrolada, mi corazón retumba en mis oídos, y lo único que deseo es que el coche se marche.

Tras unos segundos, escucho cómo el coche se aleja, y eso me devuelve a la realidad. Inhalo. Exhalo. El mundo vuelve a estabilizarse, pero ya no quiero estar en la calle ni un segundo más. Camino casi corriendo hacia el quiosco, temiendo cada mirada que encuentro, cada persona que pasa. Me invade la paranoia de que alguien más podría detenerse, hablarme, hacer una pregunta que vuelva a desestabilizarme.

Cuando llego al quiosco, agarro las bebidas energéticas del mostrador sin apenas mirar al vendedor. Todo sucede mecánicamente, como si estuviera en piloto automático. Tan pronto como termino de comprar, me doy la vuelta y corro de vuelta a casa. No es una caminata, es una huida.

Arthur está de pie junto a la puerta. Está tenso, escudriñando la penumbra, claramente buscándome. Probablemente no quiere arriesgarse a perder la cabeza por mi desaparición. Me acerco más, y en cuanto me ve, su mirada me examina, comprobando que estoy bien. Su rostro muestra una mezcla de alivio y una advertencia severa.

– ¿Estás viva? – bromea a medias, pero puedo ver cómo sus hombros se relajan.

– Casi – respondo, sintiendo cómo la tensión se va disipando poco a poco.

***

Lana, con dedos temblorosos e impacientes, abre la lata de su bebida energética, y yo solo la observo, sin estar acostumbrada a verla en este estado. Sin su habitual máscara de superioridad despectiva, parece… vulnerable. La miro mientras bebe, demasiado despacio, como si no se atreviera a enfrentarse a sí misma a solas. Con cada sorbo parece que intenta estirar el tiempo, evitando ese inevitable encuentro con el dolor que lleva dentro.

Cuando Lana termina su segunda bebida energética, asiente en silencio y se levanta, como si ya todo estuviera dicho. Ambas, como si siguiéramos un acuerdo tácito, nos dirigimos a nuestras habitaciones. La sigo, pero de repente, en la puerta, me detengo. Algo dentro de mí me impide dar el último paso. Solo me quedo ahí, mirando su espalda y esperando. Espero que se vuelva. Que al menos por un segundo fije su mirada en mí, como si algo importante hubiera quedado sin decir.

Estoy segura de que entre nosotras hay algo más que ser simples vecinas en esta extraña casa. Tal vez sea porque siento su sufrimiento tan intensamente, como si fuera el mío. Es como si el dolor que lleva consigo resonara dentro de mí, como un eco. Ella no muestra su vulnerabilidad, pero veo lo difícil que es para ella estar sola. Esa enfermedad, su cansancio, su lucha constante… ¿Acaso no está agotada? ¿No tiene miedo? No puede ser realmente tan fría. Solo ha aprendido a esconderlo tras una máscara.

¿Quizá somos más parecidas de lo que parece? Porque yo también tengo miedo. He intentado tantas veces huir de mi propio dolor, del miedo al mundo, de la soledad que me persigue. A ella también le debe dar miedo este mundo lleno de dolor y expectativas. Podría entenderla mejor que nadie. Podríamos ser algo más que simples conocidas en esta casa. Podríamos ser familia. Hermanas. No de sangre, pero sí por ese lazo invisible que ahora siento tan intensamente. Porque, en el fondo, ambas deseamos lo mismo: no estar solas nunca más.

¿Tal vez ella también lo siente? ¿Quizá ella también quiere que haya alguien a su lado que la entienda sin necesidad de palabras, alguien que no la juzgue por sus debilidades? Espero con todo mi corazón que también sienta esta conexión, pero tiene miedo de reconocerlo. Y si ahora se volviera, si me mirara, sabría que no me equivoqué, que ella también quiere estar más cerca. Estoy esperando que, en cualquier momento, se detenga, gire la cabeza y… Pero no lo hace. Sus pasos se vuelven más suaves, y yo me quedo quieta, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompe.

Eso es todo. Es el final. Otra vez me he quedado sola. Mi esperanza no era más que una fantasía. Quizá siempre he sido demasiado ingenua, demasiado dispuesta a ver en los demás lo que en realidad no sienten. Soñaba con que Lana podría ser alguien importante para mí. Pero parece que a ella no le importa. Ella puede con todo sola, no me necesita.

Quería con desesperación que al menos una vez se volviera, que me mirara a los ojos, para mostrarme que entre nosotras había algún tipo de conexión. Pero ahora entiendo que eso solo eran mis sueños, mis fantasías, y no tienen nada que ver con la realidad. Me quedo de pie, inmóvil en la puerta, sintiendo cómo las lágrimas se acumulan en mis ojos. Nada ha cambiado. Nadie me necesita.