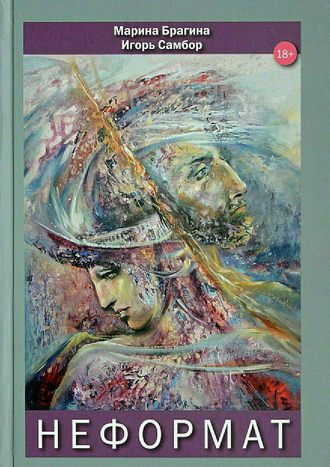

Марина Владимировна Брагина

Неформат

эксперимента, на который нужно дать ответ: распалось ли одно ядро атома, период распада

которого – один час, или нет. По условиям дано, что распад ядра, которое находится в

изолированном металлическом контейнере, приведёт к цепной реакции выделения

сильнодействующего яда, который убьёт кота, сидящего в том же контейнере. С другой стороны,

если ядро не распадётся, то кот останется жив и будет преспокойно сидеть себе в ящике и дальше.

Загвоздка в том, что ящик закрыт, и вы не знаете, жив кот или нет, то есть распался атом или нет, по крайней мере до тех пор, пока не вскроете ящик. До момента вскрытия ящика с равной

степенью вероятности можно одновременно допускать любую из двух взаимоисключающих

версий, – закончила Ляля тираду и сама удивилась тому, как складно и доходчиво объяснила то,

чего сама понять не могла.

– Единственное, что мне импонирует в этом эксперименте, что он сугубо мыслительный. Я

правильно тебя понял? – пробурчал Жора. – То есть никакой реальный кот в результате не

пострадал. Но выводы из твоей аналогии малоуспокаивающие, надо сказать. То есть ты сама

толком не можешь разобраться, в каком состоянии этот твой кот?

Ляля молчала, только пожала плечами. Ей действительно нечего было сказать, не

распространяться же на тему сексуальных игр с маской!

Жора сосредоточенно посмотрел на скатерть перед собой:

– Тут ведь есть ещё один фактор – фактор времени. У этого твоего кота его не так уж много.

Не один час, конечно, – усмехнулся он, и Ляля в очередной раз про себя восхитилась тем, как от

отца не ускользают такие важные детали, – но и не вечность. Хорошо, если твой гипотетический

кот мёртв, тогда вопроса нет. А если наоборот? Ведь у него, этого Есенина от аэродинамики,

распределение на носу. И что ты будешь с ним делать, если упекут его в заурядный – да пусть хоть

и весьма незаурядный! – но «почтовый ящик»? Сидеть на одной шестой суши до конца своей

жизни? Это уже период распада не атома, а всей карьеры!

Жора видимо волновался, что было очень непривычно для Ляли, и ей захотелось сказать

отцу что-то ободряющее.

– Хочешь, я скажу ему ничего не подписывать и ни на что не соглашаться пока.... – она

запнулась, – пока решается, жив кот или нет?

– Давай, и не медли. А то упекут его под белы рученьки в какую-нибудь Черноголовку,

если не в Тюратам, – только ты его и видела. Он, по-моему, не до конца прочитывает эту

ситуацию. Это бывает – особенно с выходцами из Изотовок. И, кстати, здесь мы переходим к

третьему и последнему пункту повестки дня, а именно: «разное». Пока я сам не забыл, во-первых, проведи с ним объяснительную работу под девизом «язык дан дипломату, чтобы скрывать мысли,

а не высказывать их». Это я к вопросу о главвоенморе, которого он причислил к лику политиков.

Понятно, о ком речь? – Жора снова испытующе посмотрел на дочь. – Святая инквизиция уже

высказала своё мнение. Roma locuta – causa finita – Рим высказался – дело завершено. А то твоему

конструктору вроде и невдомёк. Я вообще удивлён, что он там, в Изотовке, слышал это имя. Явно

влияние или какого-то любимого школьного учителя, или, что вероятнее, – его отца. Недаром тот

любитель поэзии. Военмор-то тоже не чурался, даже с Есениным полемику газетную вёл. – Жора

опять невесело усмехнулся. – И ещё. Тоже в разделе «разное»… Очень ненавязчиво донеси до

него мысль, что за трапезой запивают еду вином маленькими глотками и вовсе не обязательно до

дна, а не наоборот – не закусывают алкоголь едой. Кстати, предварительно промокнув губы

салфеткой. Боюсь, что в МАИ этому не учат, не говоря уже об Изотовке…

Несмотря на незлобливый тон сказанного, – Жора попытался придать своему голосу

максимально нейтральный оттенок – Ляля вдруг вспыхнула от смущения, будто уроки этикета

адресовались непосредственно ей.

– На этом заседание «малого Совнаркома» объявляю закрытым, – шутливо провозгласил

Жора, подумав про себя с всё возрастающей тревогой: «Боюсь, нам ещё предстоит вернуться к

разговору о состоянии этого так называемого кота Шрёдингера. Кажется, всё не так просто и

безобидно, как она хочет нам это представить».

Она прожила с ним чуть ли не целую жизнь, если брать за хронометраж

продолжительность существования ну, скажем, одной картофелины. Это уже затем, много

позднее, она поднаторела в таких странных аналогиях, когда толчком стало мельком услышанное

по английской службе Би-би-си упоминание о «собачьих годах», что-то типа того, что один год

собачьей жизни (по крайней мере, для овчарки) идёт за двенадцать лет человеческой. Так что в

категориях картофеля те пять месяцев, что они провели вместе, – длинная, полновесная жизнь.

Ergo – это его словечко-паразит, которое у него появилось уже здесь, в Москве, и которое почему-

то раздражало Лялю. Что за навязчивость в мыслях: «дано», «следует доказать», «следовательно»

– ergo… Уж лучше и понятней ещё одно его любимое «ёксель-моксель». Оно как-то более

естественно звучало в его устах.

Да ладно! Ведь, не считая этого слова, она была с ним счастлива? Ещё бы! Конечно, так,

как никогда раньше! И эта обманчивая линейность их сладостного существования, их медового

месяца длиной в недели и декады, там, в зимней темноте её спальни, пока отсутствовали

родители, и потом, на московских улицах под прохладными апрельскими ветрами, когда уже

сошёл снег, наверное, и сыграла с ней жестокую шутку.

Она заторопилась жить, поспешила, как птица, вить воображаемое гнездо, веточка за

веточкой, приголубливая его уже не только в постели под аккомпанемент советов из опасной

поваренной книги, а и в том, большом мире. Так ведь и мудрено не ошибиться. Это зорко

подметил и Жора, когда вполне демократично открывал ему дверь по вечерам не реже четырёх-

пяти раз в неделю. Савченко, как киногерой в духе итальянского неореализма, с сожалением

покидал Лялину спальню на время ради сиротских подъездов соседних домов, чтобы самым

невинным образом снова предстать перед дверью её квартиры час спустя, когда Жора

возвращался с работы. И Жора, глядя на них со скепсисом номенклатурного патриция и ревнивой

подозрительностью отца-армянина, в душе не мог не признать – пусть и ворчливо, сквозь зубы,

что они созданы друг для друга. Об этом красноречиво сообщали миру все эти взгляды, тактичные

недомолвки, необидные для окружающих усмешки умных, уже совсем взрослых людей, которых,

казалось, связывали не месяцы, а годы.

«Голубки, нечего сказать!» – внутренне вздыхал Жора, стараясь намётанным взглядом

дипломата посмотреть на них, будто на чужих, со стороны: каково они будут смотреться вместе?

Даже внешне они подходили другу другу, при всей их непохожести. Дочь напоминала головку с

камеи: высокий лоб, чёткий рисунок глаз, правильной формы прямой нос, полные чувственные

губы. Лишь чёрные волосы и длиннющие загнутые ресницы намекали на её неславянское

происхождение. При взгляде на неё Жора всякий раз с облегчением констатировал, что ей, с её

внешними данными, слава богу, не нужна косметика: её лицо ярко и выразительно само по себе.

Он, проживший десятилетия в Москве, так и не привык к конвульсиям моды, заставляющим

горожанок грунтовать кожу на лице, и подспудно числил косметику где-то по категории ажурных

чулок и красных фонарей. Ну и этот потенциальный зять из ниоткуда, любитель стихов и

математической зауми, тоже не обижен создателем, который потрудился над ним крупными

мазками акварелью: светло-серые прозрачные глаза, светло-русые волосы, круглое лицо.

Есенинский типаж, нечего сказать! Валентина тогда, при первой встрече, оказалась права. У неё, как и у всякой женщины, на первом месте внешние ассоциации. Женщина, что с неё взять!

Впрочем, и не дурак – МАИ всё-таки! Ребус из Окуджавы разгадал, ответил, заявившись на второе

свидание; правда, не без подсказки – понял, что загвоздка в шлеме, не снятом с головы. А что

шлем не снимают над поверженным врагом – это уже пришлось Жоре подсказывать.

И вот эта Лялина птичья суета вокруг него – может, в этом было всё дело, и она, сама не

подозревая, с чем-то переборщила? А с чем, собственно? Что обманом, женской хитростью

сумела приодеть возлюбленного? Ну не вести же его на вечер в институт в советских джинсах,

которые он полунасмешливо именовал «техасами»? В эти проклятые шмотки всё и упиралось –

показаться в свете перед сокурсниками требовалось при полном параде. А как одеть его на этот

самый парад? Джинсовый костюм Levi’s и пару батников к нему он, этакий упрямый хохол, ни за

что бы не принял. Она это чувствовала каким-то подспудным, шестым чувством. Пришлось врать

доверчивому егерю, да ещё с тонко рассчитанным апломбом: ты, мол, собаку съел в точных

науках, никто этого и не оспаривает. Но в том, что касается покупок, нет уж, математик, доверься

женщине и можешь не сомневаться. Просто отец недавно в командировке был в США, а там есть

такая вещь, как распродажа, – это тебе не линейный ГУМ, в котором если десять купил, то за

десять и плати; а там, понимаешь, сплошная нелинейность и масса неизвестных переменных

величин: если купишь две вещи, третью давали в подарок. И вот, мол, отец эти шмотки получил в

виде подарков. И куда их теперь девать? Не в детский же дом отдавать фирменные вещи?!

– Ну, есть комиссионка, – упирался он. – Тебе что, деньги не нужны?

Она, со змеиной хитростью, предвидела этот поворот темы:

– Если бы мне позарез деньги нужны были, я бы эти джинсы и с рук продала. Зачем мне в

комиссионке светиться? Но мне, знаешь, не с руки, прости за каламбур, слишком много людей

смотрят. Сотню заработаю, а характеристику себе испорчу.

Она с торжеством смотрела на него, и Савченко сдался:

– Хорошо, давай я тогда куплю их у тебя. Только в рассрочку: с деньгами у меня бывает

туго.

Но она подготовилась и к этому повороту его мысли:

– Идёт! – сказала она. – Но только вот с каким условием. Обычные деньги мне не нужны:

это скучно и неинтересно. Ergo, хочу, чтобы ты мне заплатил нелинейными деньгами, то есть

полученными за изобретение. Добивайся государственной премии. Или Ленинской. А с твоей

стипендии – это уныло и неинтересно.

«Она попала в яблочко!» – завёлся он с пол-оборота.

– Ладно, так и быть! Спасибо за джинсы. Но должок за мной! Учти, что я могу отдать его

скорее, чем ты рассчитываешь!

– Ладно, ладно! – примирительно замурлыкала Ляля. – Надевай скорее. Я ещё не совсем

уверена, что они тебе по размеру.

Это была заведомая, но недоказуемая ложь: она, конечно, сама подбирала и выписывала

их по каталогу, так что с размером, да и стилем ошибиться не могла.

Или она начудила с кулоном? Но ведь это случилось позже того злосчастного вечера в

МГИМО, когда его словесно пнули, как беспородного пса, причём в её присутствии? Пнули так, как

эти сволочи умеют, не оставляя следов на теле, но оставляя синяки на душе. Разве она думала, что

это его так взбеленит? «Щелкни кобылу в нос – она махнёт хвостом» – так у Козьмы Пруткова. Вот

он и махнул, да ещё как! Но почему не сразу? Затаился с этой травмой, с этим унижением? Таскал

его в себе? Ну ладно, – а она тут при чём? Не она ведь его обидела? Да и повела-то его к себе в

институт из лучших намерений. Нет, ну конечно, хотелось и пыль в глаза кое-кому пустить! Пусть

знают! Та же Лилька! И все эти отпрыски с родителями от Манилы до Рио-де-Жанейро.

Вскормленные на Мике Джаггере и «Роллинг стоунз». Ей, конечно, имелось что предъявить Urbi et Orbi – городу и миру. Он смотрелся как бог – норманский бог. Кто там у викингов? Белокурая

бестия? Но не такой же ценой! Кто же знал, что с этого и пойдёт трещина?

А она? Она прошляпила эту травму. Просто не обратила на неё внимания. Вместо этого,

как хлопотливая ласточка, продолжала носиться по жизни с планами, то ныряя вниз, то взмывая

вверх. Вверх – это все её высокопарные посягательства на дзен-буддизм. Китайская философия.

Из чего и материализовался этот кулон – подарок к его дню рождения. А вниз – это, конечно, с

ним в постели. А почему тогда вниз? Тем более что она часто была сверху? Нет, это, конечно, в

библейском смысле: грехопадение и всё такое прочее. Всё, во что он своим материалистическим

умом ни минуты не верил. И слава богу! Может, именно поэтому он, сам того, наверное, не

понимая, дал ей ощутить, что грех – это очень сладко. Сладко и неповторимо. Не зря она его тогда

соблазнила в Чегете.

И «кулинарная книга», припрятываемая за томами истории Второй мировой войны,

наполнялась их дыханием, их сдавленными, торопливыми голосами, переходящими в стон и

какой-то блаженный, постыдный лепет. Он, слава богу, совсем перестал стесняться в постели и её, и, самое главное, себя. Она, хитрая ведьма, заманила его в сказку, в зачарованный лес, из

которого, казалось, нет выхода, как ни старайся.

– Слушай, мне кажется, мы одни такие на свете! – как-то сказал он, когда она, уже готовая

одеться, дурачилась и принимала вызывающие позы перед ним в проёме двери. – Мы живём в

какой-то сказке. Только в сказке для взрослых. Но это же нереально! Так ведь не бывает! Я вот еду

от тебя обратно, в общагу, гляжу на пассажиров метро и думаю: неужели у них есть что-то

похожее в жизни?

Она, загораясь азартом от его слов, припоминая все рецепты из потаённой книги,

продолжила шутливо:

– Да, вот именно так! Сказка! У нас сказка! Всегда со счастливым исходом.

А почему бы и не сказка? Про Ганса и Грету – классика братьев Гримм. Злая ведьма,

влекущая наивных простаков в сладкий домик. Он, конечно, знал содержание, хотя сказки, во

всяком случае нерифмованные, гриммовские, лежали в стороне от столбовой дороги его

причудливых литературных интересов – поэзии. А её это зацепило по-настоящему, так, что она

стала каждый вечер в полудрёме, засыпая одна в своей комнате, представлять себе эту эротику с

ним, милым наивным Гансом, которого сейчас без лишних слов совратит распутная ведьма. И эта

истома перед сном, и эти, по контрасту, серые пассажиры в метро, которые не подозревали о

существовании мира сказок, – всё это смешалось в ведьмовский коктейль, который она себе

приготовила. Не без помощи знакомой театральной портнихи с заказом на маленький, совсем

короткий фартучек с оборками, длинный спереди и совсем куцый сзади, конечно же, для детского

утренника, где она будет играть роль Греты, а юбка у неё, конечно, есть от другого,

прошлогоднего маскарада – юбка Красной Шапочки!

«Ведьмовский коктейль» пришлось откладывать до выходных, когда удалось сплавить

родителей на дачу – впервые после долгой зимы – на рекогносцировку, что давало Гансу и

Гретель полноценные три часа ласк в домике из сладостей. Но она, истая ведьма, не

предупредила его заранее о деталях, ограничившись упоминанием, что весь день до вечера у них

в запасе. И он, не успев стереть с лица вполне себе цивильное выражение, годное для метро, но

не для общения с ведьмами, остолбенел посреди прихожей, увидев её в маленькой манерной

шляпке, игрушечной кофточке с рукавами-фонариками и фартучке – обновке для лжеутренника.

Ведьма потянулась к нему двумя руками, будто прося о помощи и шепча что-то по-английски, а

потом неожиданно повернулась к нему спиной, обнажая всё то, что могла бы закрыть юбка, если

бы Ляля её надела, и направилась в гостиную, покачивая бёдрами и насвистывая что-то греховное.

Он, выйдя из ступора, как был, в куртке и ботинках, кинулся за ней, нагнал её одним прыжком и

повалил прямо на пол. Ведьма шутливо отбивалась, пытаясь на «Оскар» сыграть роль невинной

Гретхен, то всплёскивая руками, то лукаво прикрывая ими самые волшебные ведьмовские тайны,

громко протестуя против насилия над такой приличной, а главное, невинной девушкой, и тем

более прямо на полу! А если уж дотрагиваться до неё, то не иначе как волшебной палочкой! Но

было поздно или, напротив, как раз точь-в-точь с вспышкой этого костра страсти, который ведьма

сама и разложила. Он, в обыденной жизни самый обыкновенный Ганс, пусть и с копной красивых

волос, ещё минут двадцать назад лицемерно-невинно прижимавшийся к стенке вагона метро,

теперь, войдя в роль насильника, возбудился так, что не мог ждать ни минуты – да что там, ни

секунды!

– Подожди, ведь ведьмы не отражаются в зеркале! – шепнула она, падая на колени перед

большим, во весь рост зеркалом в прихожей, но он уже не мог ждать и не хотел её слушать. Он

раздвинул ей ноги сзади одной рукой, второй вынимая, как показалось Ляле в тот момент,

огромный, нестерпимо горячий, чуть ли не дымящийся член, и, повернув её вперед и в сторону,

вонзился в уже услужливо подставленное лоно сзади, необычно для него, резко. Так хорошо

Ляльке никогда не было. Она даже закричала от неожиданности и острого, граничащего с болью

удовольствия. Он испугался её крика и инстинктивно метнул взгляд в зеркало, где, вопреки

правилам, отражалась вся она, с мукой удовольствия на лице, с перекошенными губами, которые

теперь, в агонии, шептали-кричали:

– Давай! Ну давай же! Ещё!

Она подгоняла его, как запыхавшегося, замедлившего не ко времени бег коня. Будь у неё в

руках хлыст, она непременно прошлась бы по его мускулистым ягодицам. Он весь отдался этой

сумасшедшей скачке, не видя ничего, кроме её мокрого от пота торжествующего лица, которое

искажалось гримасой боли и наслаждения.

Эта дикая, разнузданная до умопомрачения гонка, когда он, кажется, порвал её внутри так,

что у неё онемели руки и затряслись ноги, сведённые судорогой, а лицо было мокрым, будто она

нырнула в воду, и она шаталась в его объятиях по пути в ванную, – этот ведьмов грех остался в его

памяти навсегда. И он впоследствии, на протяжении многих лет, тщетно пытался обмануть судьбу, добросовестно стараясь сделать приятное какой-нибудь очередной пассии, закрывал глаза и

представлял Ляльку в костюме Гретхен, ловил своё возбуждение, пытаясь реанимировать все

ощущения, которые он испытал тогда, и смело шёл в бой. И приём срабатывал всегда. Но так

хорошо, как с ведьмой в тот день, ему уже никогда не было…

Всё получалось так хорошо! Так здорово! Кто же знал, что в его подсознании идёт этот

процесс брожения, ферментации обид и глупого, заносчивого гонора? Ущемлённого комплекса

неполноценности, уязвлённой спеси амбициозного провинциала? И внешне при этом ничего не

менялось. Всё было прекрасно! Линейно…

А она, дурочка, задолго до его дня рождения озаботилась: что же подарить? Хорошо, что

ещё не додумалась преподнести ящик хорошего пива из «Берёзки», как вначале намеревалась,

какого-нибудь «Гролша», например. Задним числом она поняла, что это оказалась бы соль на ту

же рану: «Не говори о верёвке в доме повешенного…» Пиво это баночное пьют, не

поперхнувшись, они, те самые, с работой родителей от Сингапура до Оттавы. А не выходцы из

Изотовки… Хотя в тот момент это до неё не доходило, возобладал практический резон: пиво он

выпьет и через неделю забудет об этом. А где же я в этом уравнении? Не хотелось оставить след в

его душе в виде заморской пивной банки. Нет, что-то надо с вывертом, с выходом в тайники

сознания. Чтобы осталось и всегда напоминало о ней. И при этом чтобы он не упёрся, как с этими

джинсами… Часы? Не пойдёт по той же причине – опять встанет вопрос денег… тем более что

часы могут разбиться, сломаться, выйти из моды, наконец… Нужно что-то маленькое, незаметное

и интимное, но чтобы оно всегда находилось при нём и напоминало о ней. Жёны декабристов, что

они дарили? Правильно! Нательную иконку, образок. А для этого нелинейного материалиста?

Вдруг её осенило: конечно кулон! Единственное, что можно всегда носить незаметно, под

рубашкой. Типа таких, которые она видела в контрабандном западном мужском журнале. Только,

конечно, не с символом доллара, как там… А с чем? Знак зодиака? Фигурка какой-нибудь

обнажённой Венеры? Нет, это всё не то. И она открылась – попросила Жору принести с работы

каталог какой-нибудь ювелирной фирмы, чтобы позаимствовать идею. Пришлось честно

признаться отцу, что хочет подарить Вадиму нечто этакое, со значением.

Знала бы она, сколько горючего подлила в костер Жориных душевных мучений! Теперь

дочь, видите ли, мечется в поисках подарка ко дню рождения! Да не простого подарка, а с

подтекстом… Который в перспективе может означать только одно… Он все последние недели и

так изводил себя размышлениями о судьбе молодых. Распределение в МАИ было не за горами, и

решительный разговор о будущности их отношений неумолимо маячил на горизонте, как

дождевая туча.

«Дался ей этот технарь! Осядет она тут с ним без выезда, не дальше Крыма и Прибалтики –

и что? Может, я лицемер? Ладно ещё на переговорах, так и в собственной жизни думаю одно, а

делаю совсем другое? Счастье дочери меряю валютой и загранпоездками? А любовь,

взаимопонимание, родство душ? Она что, нашла всё именно в этом есенинском двойнике?»

Он виртуозно разыграл перед дочерью беззаботность, даже дружескую бесшабашность:

– Say no more – oh ye, woman! – воскликнул он игриво, тут же переходя с английского на

утрированный армянский акцент и красноречиво поднимая к потолку указательный палец. –

Оберег, слюшай, да? У нас этих каталогов пруд пруди. Все не довезу, места в машине не хватит.

Попрошу завтра Иришку-джан, да? Пусть подберёт что-нибудь подходящее.

Иришка-джан, в миру Ирина, числилась его секретарём и доверенным лицом.

Иришка переусердствовала: накопала целую кучу рекламных каталогов, которые,

наверное, скрашивали скуку рабочих будней мидовским жёнам и секретаршам картинками

нездешней жизни. На просмотр всей кипы журналов у придирчивой Ляли ушёл чуть ли не весь

вечер. В самом процессе поиска заключалось что-то захватывающее. Удобно устроившись на

мягком велюровом диване, прихлебывая чай из чашки манерного сервиза «Мадонны», Ляля сама

почувствовала себя рекламным персонажем – такой, как вот эта, домохозяйкой из американских

журналов времён пресловутого «процветания». Не хватало только домика-бунгало –

американской мечты с никелированным «крайслером»-бегемотом у гаража… И мужа с белозубой

улыбкой, возвращающегося к благоверной ровно в полшестого, прямо к обеденному столу.

Мужа… Здесь, на этой части ощущений, рекламное сознание начинало давать сбои. Что-то не

монтировался егерь в эту картинку. И они с ним ни разу, по обоюдному молчаливому уговору, не

трогали тему. А распределение надвигалось…

Отогнав от себя эти мысли, Ляля въедливо впивалась глазами в страницы каталога, пока

наконец не наткнулась на интересную вещичку. Золотая монетка, покрытая эмалью и разделённая

на две части – белую и чёрную. Линия, отделяющая одну часть от другой, была прочерчена не

ровно, а каким-то зигзагом с выемками. На гладкой эмалевой поверхности красовались два

иероглифа – по одному на каждой, причём разные. Иероглиф на белой стороне заметно

отличался от иероглифа на чёрной. Кулон почему-то притягивал взор, таилась в нём какая-то

загадка. Может, эмаль по золоту? Или иероглифы? Их всё время тянуло рассматривать. На второй

картинке, рядом – тот же кулон, но разделённый на две части. Каждая на отдельной цепочке.

Рекламный текст бодро рекомендовал вещицу как символ неувядающей любви, которая не в

силах перенести даже восьмичасовой разлуки белозубого американца и его верной, любящей

жены с буклями на голове и свежим обедом на столе. А посему половинки одной разделённой

души, обозначенные иероглифами, надлежало носить каждому из страстотерпцев, сгорающих от

любви в пригородах Детройта.

Ляля криво усмехнулась в ответ на игрушечное описание американского блаженства.

«Ладно, проехали… Но вещица, несмотря на пошлость рекламы, действительно занятная…». Что-

то во всём этом её цепляло. В контурах кулона и таинственных иероглифах спряталась какая-то

загадка. «Ну, почему разрез неровный, понятно: чтобы каждая половинка могла соединиться

только с той, от которой её отломили. А что же это за иероглифы? И почему чёрный и белый

цвет?» Пришлось снова обратиться к рекламному тексту: «Ян и инь – две противоположные

субстанции, которые едины и неделимы. В данном случае – двое влюблённых, две половинки

целого, которые хотят быть вместе. Ян – мужское начало, светлое и тёплое, оно олицетворяется

белым цветом. Инь – женское начало, тёмное и прохладное».

Она удивилась: логика, по крайней мере тех, белозубых, из Детройта, подсказывала

противоположное: она бы отдала чёрную часть ему, а белую, наоборот, оставила бы себе. Ведь

цвет фаты – белый! А жених, напротив, в чёрном костюме. На Востоке вроде бы всё наоборот; и

страницы книги читаются справа налево и сверху вниз. Странно. Невеста в чёрном платье и чёрной

фате на фоне жениха в белом – это, конечно, сильно! Загадочные Инь и Ян – что это, откуда?

Пришлось притвориться взыскующей эрудиции паинькой и обратиться к отцу. Это, как всегда,

оказался беспроигрышный ход, который повергал Жору в самое благоприятное расположение

духа: «О, моя дочь заинтересовалась древней восточной философией? Отрадно слышать». Он

поспешил в кабинет, где две стены отданы библиотеке, собранной за всю жизнь любовно,

корочка к корочке. Жора торжественно вернулся с толстенной книгой в руках – раритетным томом

«Древней китайской философии». Упреждая её вопрос, поспешил успокоить с нарочитой

армянской иронией: «Нет, всю книгу можешь не читать, о женщина, дщерь моя! Это же не

каталог, который можно изучать часами! А нужное место выделено закладкой».

Удивительно, что Ляля, прочитав заложенную страницу, перешла на вторую, и…

зачиталась. От этого занятия её оторвал отец, увидевший полоску света под дверью её комнаты.

Он постучался, вошёл в пижаме пожелать спокойной ночи, как он это делал ежевечерне, и застыл

в дверях. Ляля ничего не видела и не слышала. Она буквально впилась глазами в мелкий

убористый шрифт и время от времени листала страницы. Жора негромко, очень деликатно

кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Ляля на секунду оторвала глаза от книги,

пробормотала что-то невнятное и опять углубилась в чтение.

Тема снова всплыла на следующий день во время вечерней трапезы. Как истый дипломат,

Жора начал разговор совсем не с того, что его по-настоящему интересовало:

– Что нового в мире китайской философии?

Ляля посмотрела на него новым, каким-то изменённым взглядом:

– Слушай, это феноменально! Там всё не так! Вся картина мира вверх тормашками. Вот

послушай: «Чистая субстанция ян претворяется в небе; мутная субстанция инь претворяется в

земле… Небо – это субстанция ян, а земля – это субстанция инь. Солнце – это субстанция ян, а

Луна – это субстанция инь… Субстанция инь – это покой, а субстанция ян – это подвижность.

Субстанция ян рождает, а субстанция инь взращивает. Субстанция ян трансформирует дыхание ци, а субстанция инь формирует телесную форму». – Сделав паузу, она воскликнула: – Ну как? И это

написано две тысячи лет тому назад!

– Да, сильно, сильно. А если точнее, оригинально. Смотри только – не отдавайся этой

глубине без остатка. В любом океане мысли должны быть берега. – Жора по привычке усмехался

своей двусмысленной улыбкой. – А то я знаю одну-две страны, которые сгоряча погрузились в

философию… с печальными для себя житейскими последствиями. Так что не забывай, что наряду

с этой глубиной есть ещё и такая штука, как критика Линь Бяо и Конфуция. Сейчас у них в полном

разгаре, кстати.

Или развилка пройдена на дне его рождения? Но так незаметно, что она, в простоте своей,

не почувствовала? Она с упорством женщины, одержимой двумя страстями – к нему и к

восточной философии, расстаралась с этим кулоном, обрушив хлопоты по его покупке на голову

отца и, далее, по касательной, его доброго приятеля в посольстве в Сингапуре. И с точки зрения

первой страсти день его рождения стал днём её торжества, как и планировалось. Во-первых, она

встретила его в кимоно и с китайско-японской причёской. Каких усилий стоила ей эта причёска,

знала она одна. Требовалось выпрямить волнистые от природы волосы. Она гладила их утюгом,

вытягивала специальной расчёской, брызгала лаком. Ничего не получалось. Пришлось бежать в

парикмахерскую к знакомому мастеру, который, проклиная все восточные обычаи, всё-таки

соорудил на голове у Ляли нечто напоминающее пагоду. Важно было создать антураж восточной

красавицы – она подвела карандашом глаза и накрасила губы ярко-красной помадой. На её шее

красовался ещё не разделённый кулон, а в красивой коробочке на столике рядом ждала нового

хозяина золотая цепочка, довольно увесистая, с мужским, с точки зрения Ляли, якорным

плетением. Итальянская, мечта столичных модников, не чета кустарным подделкам из мастерских

«Металлоремонта».

Она всё-таки здорово его выдрессировала с момента их знакомства, потому что, с лёту

уловив восточную тематику, он воскликнул:

– Ёксель-моксель, куда делась Красная Шапочка? Что это за незнакомая мне гейша? О,

горе мне, горе! Где мой самурайский меч? Я готов совершить харакири!

Незаметно для Ляли, а тем более для себя, наученный предыдущим опытом, он превратно

истолковал её дебютную заготовку и игриво, совсем не по-самурайски, потянулся к пояску

кимоно, чтобы его развязать; но она буддийским жестом остановила его:

– Нет-нет-нет, не сейчас. Сначала нужно поздравить самурая с днём рождения.

Савченко, понимая, что Ляля приготовила ему какой-то подарок, и невольно гадая,

сколько он может стоить и можно ли его принимать, делано отмахнулся:

– Да ладно уж. Самураи не празднуют дни рождения. Ты же сама говорила, что для них

важнее другое – «мудрость переплытия к иному берегу».

И он опять сделал движение, чтобы развязать заветный поясок. На этот раз кимоно упало

на пол, и Савченко, как заворожённый, потянулся к её маленькой японской груди.

– Стой, самурай, притормози, – опять остановила его Ляля. – Ты разве ничего не видишь?

Ну, кроме того, что уже созерцал раньше?

И она, закрыв груди согнутыми в локтях руками со смиренно сложенными вместе

ладонями, переадресовала его взгляд вверх – на кулон, к которому с её шеи змеилась тонкая

заморская цепочка.

– Ну, конструктор, скажи, что это такое и какое отношение оно имеет к тебе?

Она расстегнула цепочку, сняла кулон и положила его на стеклянный кофейный столик.

Вадим заинтересованно взял кулон в руки, повертел его, пытаясь определить, как

сориентированы иероглифы – по вертикальной или горизонтальной оси. Он даже шутливо

понюхал его, чтобы сделать ей приятное, и сказал:

– Пока могу сказать только одно: это древний зашифрованный чертеж того, как

изначально была спроектирована женщина. Но что-то мне подсказывает, что тут не обошлось без

«собачатины».

«Собачатина» – это была его любимая шутливая издёвка последних недель, кумулятивный

термин закоренелого материалиста для обозначения всей восточной мудрости, в которую она