Юрий Мальцев

Неизвестный Бунин

Приношу глубочайшую благодарность хранительнице Парижского архива Бунина Милице Эдуардовне Грин за любезно предоставленную возможность исследовать этот архив.

Составление и научная редакция Михаил Талалай

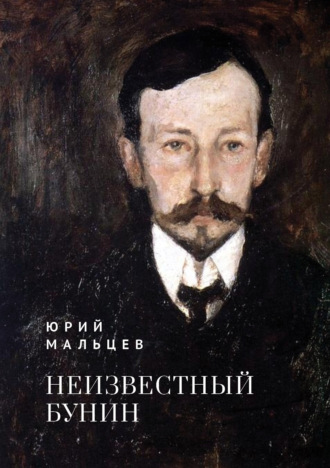

Иван Алексеевич Бунин (Воронеж, 1870 – Париж, 1953)

На обложке:

портрет Ивана Бунина работы Леонарда Туржанского, 1905 г.

На авантитуле: фото из Фонда Ю.В. Мальцева в Архиве Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (FSO 01-030.039)

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© Т. Носкова-Мальцева, текст, 2024

© М. Талалай, статья, составление, редактирование, 2024

© Т. Двинятина, статья, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

Первое издание, в переводе на итал.: Mal'cev Ju. V. Ivan Bunin: la vita e Горега (1870–1953) / traduzione dal russo di S. Carchen, L. Dal Santo. Milano: La casa di Matriona, 1987.

Первое издание в русс, оригинале: Мальцев Ю. В. Иван Бунин: 1870–1953. Frankfurt/Main – Moskau: Possev-Verlag V. Gorachek KG, 1994.

Предисловие

Из всех заново открытых русских писателей недавнего прошлого, в течение нескольких десятилетий насильственно предававшихся забвению, Бунин, пожалуй, самый интересный и загадочный, а его второе открытие – самое ошеломляющее. Начавший свой литературный путь, когда еще жили и творили Гончаров и Григорович, Салтыков-Щедрин и Лесков, Успенский и Жемчужников, личный друг Чехова, современник Льва Толстого, с которым он не раз встречался, Бунин проделал чрезвычайно интересную творческую эволюцию и пережил Бабеля, Пильняка, Замятина, Платонова и Михаила Булгакова. Он внес в русскую литературу неслыханные дотоле темы и звучания, создал свой ни с чем не сравнимый стиль и до сих пор поражает нас своей яркой необычностью и неожиданной современностью, так и оставаясь одинокой и до сих пор до конца не разгаданной фигурой в нашей литературе.

Большая слава пришла к Бунину поздно, уже на пятом десятке лет, перед самой революцией. Но по-настоящему он был оценен даже в этот период своего наивысшего успеха лишь немногими, прозорливо увидевшими в Бунине самую крупную фигуру начала века, гораздо более значительную, нежели гремевшие тогда и его затмевавшие Леонид Андреев, Куприн и Горький (этот последний, кстати говоря, был как раз одним из тех, кто сразу оценил талант Бунина и считал его лучшим русским писателем и поэтом эпохи).

После революции, вынудившей писателя к эмиграции, Бунина почти перестали издавать в России (в 20-е годы вышло лишь четыре его небольших книжечки маленькими тиражами).

После 1928 года не только книги его были запрещены, изъяты из библиотек и уничтожены, но даже на само имя был наложен запрет. Например, в 1943 году замечательный писатель Варлам Шаламов, прославившийся впоследствии своими «Колымскими рассказами», был приговорен к 10 годам лагеря за то, что посмел назвать Бунина великим писателем.

Когда, после смерти Сталина, начали одного за другим извлекать из забытья русских писателей, среди «воскресших» оказался и Бунин. Одна за другой стали выходить и раскупаться с поразительной быстротой его книги.

Тем не менее, Бунин до сих пор остается еще почти неисследованным писателем, а многие из его произведений по-прежнему труднодоступны. До сих пор не существует полного собрания сочинений Бунина. Вышедшее в 30-х годах в Берлине собрание сочинений, редактировавшееся самим писателем, естественно, не охватывает позднего периода, а также и самого раннего (многие ранние произведения исключены из издания самим Буниным). В самое полное из советских изданий (девятитомник, изданный в 1965–1967 годах, благодаря личным усилиям А. Т. Твардовского) не вошли многие произведения Бунина, запрещенные советской цензурой, а вошедшие – подверглись многочисленным цензурным искажениям (причем не только послереволюционные, но и созданные до революции). Так что это издание не может служить надежной основой не только научного исследования, но и полноценного прочтения наследия Бунина.

Насколько велик интерес русского читателя к Бунину видно хотя бы из такого факта: посвященный Бунину 84-й том «Литературного наследства» – издания сугубо академического, читаемого обычно лишь специалистами, – разошелся мгновенно. Более того, предварительная запись на это издание в магазинах Академкниги была прекращена задолго до того, как книга пошла в печать, и если бы издатели руководствовались элементарными соображениями спроса, а не директивой властей, это академическое издание своим тиражом побило бы многие из бестселлеров.

Под давлением столь бурного читательского интереса к Бунину советские издательства выпустили одну за другой несколько монографий о нем (отчасти, разумеется, и для того, чтобы предостеречь от «неправильного» понимания писателя). Но достаточно прочесть любую из этих монографий, чтобы освободиться от необходимости читать остальные, ибо все они написаны по одному шаблону, в строгом соответствии с общеобязательной идеологией, и дают совершенно превратное представление о Бунине.

В советских научных журналах появилось много интересных и серьезных статей, исследующих те или иные частные аспекты (главным образом, стилистические) творчества Бунина, но они, разумеется, не в состоянии восполнить отсутствие настоящих и всеобъемлющих исследований.

В последнее время в советской критике можно отметить некоторое недовольство растущей популярностью Бунина. Бунина начинают рассматривать как некую «опасность»1 или даже соблазн, уводящий от проторенной классиками дороги, как некую излишнюю роскошь, не служащую дидактическим целям («не служит уроком», «не несет в себе нравоучения»)2. На Западе Бунин пережил короткий период шумной славы, связанной с присуждением ему Нобелевской премии в 1933 году, но очень скоро Запад его забыл. Иностранная критика по-настоящему открыла Бунина лишь недавно. Но те немногие работы, которые имеются на сегодняшний день, ограничиваются главным образом лишь структурным анализом произведений писателя.

Эта книга представляет собой попытку дать по возможности полное и неискаженное представление о Бунине и осветить те важные аспекты его творчества, которые до сих пор оставались в тени.

I. Прапамять

«Рождение, никак не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, где однако многое повторилось почти до тождественности. Будда говорил: "Я помню себя еще козленком”. И я сам испытал однажды, – как раз в стране Будды, в индийских тропиках, – особенно острый ужас одного из подобных воспоминаний, ужас ощущения, что я уже был среди этого райского тепла и райских богатств», – читаем мы в философическом этюде Бунина «Книга моей жизни» (цитирую по рукописи)3.

И дальше. «Не раз чувствовал я себя не только прежним собою, – ребенком, отроком, юношей, – но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром; в свой срок кто-то должен и будет чувствовать себя – мною: индийская карма совсем не мудрствование, а физиология» (курсив мой. – Ю. М.).

Этот мотив собственной неразрывной связи со Всебытием (термин, употребляемый Буниным) и примата биологического (Бунин, выражаясь языком своего времени, говорит «физиология») над всеми прочими аспектами человеческого существования – социальным, психологическим, моральным, историческим, экономическим и т. д. – мотив прапамяти (на языке сегодняшней науки это называется «генетической памятью»5) и метампсихоза, как мне кажется, должен быть опознан и указан в начале всякого разговора о Бунине (тем более, что исследователи его до сих пор игнорировали). И не только в силу хронологии, но и по причинам методологическим, ибо именно здесь, в этой темной области подсознания и тайны берут свое начало многие, казалось бы, безначальные и необъяснимые черты человеческого бытия, к которым постоянно приковывалось внимание Бунина. Отсюда же исходят и основные антиномические контрасты бунинского мира: «Я – мир», «безобразие жизни – красота жизни», «смерть – бессмертие», «время – вечность», «изменчивость – постоянство», «сладостная скорбь – мучительная радость». А чувство включенности человека в цепь поколений и его неотделимости от целого станет определять характер всех бунинских персонажей.

Согласно Бунину – укорененность во Всебытии с особой силой ощущается одаренными людьми, поэтами и пророками. «Это те, которых называют поэтами, художниками, созерцателями, творцами. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, не только свою страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих людей, то есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и кроме того особенно яркой и вообще особенного свойства памятью…»6. «Все они отличаются всё возрастающей с годами религиозностью, то есть страшным чувством своей связанности со всем многообразием и со всей зыбкостью Сущего»7. В этой укорененности источник их особой жизненной силы и почти животной, дикой, то есть талантливой (по Бунину это почти синонимы) близости к тайнам бытия. Такое чувство единения со Всебытием близко понятию единого психо-физического и реально-идеального всемирного тела Вл. Соловьева, философа8, нелюбимого, впрочем, Буниным. Сам он пользуется гораздо охотнее буддийской терминологией («Цепь существований», «Колесо Закона», «Карма», «Майя» и т. д.), не будучи сам, конечно, верующим буддистом.

Знание о самом главном и существенном приобретается нами не во время нашего краткого земного существования, а во время прохождения длинной цепи предшествовавших существований – знание о жизни и даже смерти9. Сократовское «ученье есть припоминание» – Бунин тщательно заносит в дневник10, что он вообще делает очень редко и лишь в случае с наиболее близкими ему и особо поразившими чужими высказываниями.

Память – по Бунину – (и ее более загадочная разновидность – прапамять) есть та невещественная, духовная, психологическая и одновременно вещественная, биологическая связь со столь же таинственными духовно-вещественными основами бытия («В такие минуты не раз думал я: каждый цвет, каждый запах, каждый миг того, чем я жил здесь некогда, оставляли, отпечатывали свой несказанно таинственный след как бы на каких-то несметных, бесконечно малых, сокровеннейших пластинках моего Я – и вот некоторые из них вдруг ожили, проявились. Секунда – и они опять меркнут, опять скрываются во тьме моего существа. Но пусть, я знаю, что они есть. ’’Ничто не гибнет, только видоизменяется”. Но может быть есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению, не подвергается ему не только в течение моего земного бытия, но и в течение тысячелетий, никогда? Увеличив число этих отпечатков, я должен передать их еще кому-то, как передано великое множество их всеми моими предками – мне»)11. Эти «отпечатки», передаваемые непостижимым, таинственным путем, есть то, что не умирает, и одновременно то, что связывает с Единым Всебытием, в котором материальное и духовное сливаются, то есть память разрушает не только время, но и пространство, делает зыбкими и условными формы, телесность, пространство, как и время. («…По причине того, что я не совсем обычный человек, мои представления времени, пространства и ощущение себя самого зыбки особенно»)12. Бунин настойчиво цитирует близкие ему слова Толстого из «Первых воспоминаний» о том, что «пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм». Память, таким образом, есть некий эквивалент (или прообраз) вечности, бесконечности и всеединства. Она есть особый инстинкт, так сказать – «инстинкт духовный».

Отсюда недоверие Бунина к рационализму и ко всякого рода теориям, предпочтение, оказываемое им интуиции и непосредственному знанию. Отсюда и остановка в молчании перед тайной и непостижимостью бытия («… странна основа моей жизни: стоит мне мало-мальски задуматься над этой жизнью – тотчас же непонимание, ничем не разрешающееся удивление»)13. Отсюда и презрение к тем, кто делает абсурдные, на взгляд Бунина, попытки рассуждать по поводу «трансцендентного», «мистического» и т. п. – одна из причин его нелюбви к символистам. На уровне языка эта остановка перед тайной и невозможность шагнуть через нее находят свое выражение в столь частых у Бунина оксюморонах. А излюбленные герои его – это не те, что несут мудрость разума, а те, что носят в себе первобытную мудрость инстинктов.

В творчестве Бунина (особенно его зрелой поры) можно найти много общего с пришедшим позже западноевропейским экзистенциализмом: неприятие панлогизма, вкус к неуловимой для абстрактной мысли конкретности существования, мотивы отчаяния из-за невозможности найти выход из личной трагедии в надличных оптимистических теориях. Но в отличие от экзистенциалистов его конкретность, чувственность и биологизм пронизаны волнами мощной поэзии, которая выводит его из сухости нашего времени и сближает с мистиками прошлого.

Из трех творческих типов – орфического, гомерического и гесиодического Бунину, несомненно, ближе тип орфический – с его стремлением (и умением) проникнуть в тайны мира и изначальные основы бытия интуитивным путем. Чуждость эпическому началу, имеющая у Бунина очень сложные и многообразные причины, определяется среди прочего еще и тем стремлением уйти на более глубокий метаисторический и метасоциальный уровень, а не самоутверждающимся индивидуализмом, модным в его время. Поэтому и основной вид конфликта в его творчестве – это не конфликт «индивид-общество», ограничивающийся социально-психологическим планом, а конфликт «личность – мир», расширяющийся до онтологического плана и порождаемый самой конституцией человеческого существа.

Параллельно и одновременно с чувством укорененности во всебытии, живет трагическое ощущение своей оторванности от него («безумие моей отделенности от мира»)14 – удел отошедшего от райской целостности человека. Если вновь воспользоваться терминологией Вл. Соловьева, то состояние это можно назвать «ложным существованием», порождаемым «двойной непроницаемостью» (во времени и в пространстве) бытия, раздробленного на исключающие друг друга моменты и части15. Постоянной борьбой с этой «двойной непроницаемостью» наполнена вся жизнь и всё творчество Бунина, с его «бегством от пространства и времени».

«Две, три тысячи лет – это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия – там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей»16. «Всякий дальний путь – таинство: он приобщает душу бесконечности времени и пространства. А там – колыбель человечества. И я подойду к к выходу из капища истории, – из руин, древнейших в мире, загляну в туманно-голубую бездну Мифа» (курсив мой. – Ю. М.)17.

«Выход из истории», «приобщение бесконечности», «освобождение от времени», этой тягостной условности18, неприятие смерти – все эти порывы приводят к тому, что центральное место в бунинском мире приобретает память (и прапамять). Память (но не воспоминания, конечно, – разница здесь существенна) – это застывшее, увековеченное и неподвижное бытие, это – вечное настоящее. Только закрепленное памятью прошлое, то есть уже преображенное и перешедшее в иную форму бытия, составляет предмет высокого искусства. («…Для творчества потребно только отжившее, прошлое»19). Это уже не историческое прошлое, а прошлое, ушедшее на метаисторическую глубину, освободившееся от ограниченности и фальши историзма и установившее сущностную связь со всебытием и вечностью. Только из такой глубины и могут исходить великое искусство и великие пророчества.

Поэтому-то величайшей бедой и серьезнейшим дефектом Бунин считает отсутствие памяти. Существование, лишенное памяти («гроб беспамятства», как он любил говорить) равнозначно небытию.

Но если в борьбе против времени он находит столь мощное оружие как память, то гораздо труднее борьба с двумя другими поименованными им самим врагами: «Печаль пространства, времени, формы преследует меня всю жизнь. И всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело я преодолеваю их»20.

В некоторой степени преодоление своей отъединенности от мира дается ощущением «связи» с предками и сознанием «соучастия» с ними в едином деле «служения» Творцу, служения, о котором говорится на первых страницах автобиографического романа21. Но загадка собственного «Я» остается всё же неразрешимой. Отстранение от него, взгляд на себя со стороны как на нечто постороннее, как на таинственное проявление некой непостижимой и надиндивидуальной мыслящей субстанции – лишь усиливает недоумение. Поразительно в этом смысле описание онейрического состояния в рассказе «Музыка», изображение грезы не как «воображения», а как «делания», завершающееся удивлением: «Что же это такое? Кто творил? Я, вот сейчас пишущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или же кто-то, сущий во мне помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно более могущественный по сравнению со мною, себя в этой обыденной жизни сознающим?»22

Писатель пытается сделать скачок через эту бездну с помощью силлогизма: «Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания, есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто крат больше меня, а значит, и доказательство моего бессмертия: во мне есть нечто, некий придаток – очевидно, не разложимый, основной, – поистине частица самого Бога»23.

Но доказательство ничего не доказывает, ибо прилагается к области, в которой само слово «доказательство» не имеет смысла. Противоречие остается непреодоленным, и в его глубину Бунин будет заглядывать всю жизнь со всё возрастающими страхом и недоумением.

Отметим вскользь, что от этого бунинского ощущения надиндивидуальности «Я» и его причастности к бессмертию – всего шаг к той «свободной субъективности», принадлежащей не субъекту, а качеству, которое выдвинет Б. Пастернак («Символизм и бессмертие»). Всё это перекликается с некоторыми положениями феноменологической школы («трансцендентальный субъект», «интенциональность» как непрерывное трансцендирование и т. д.; ср. определение Пастернаком жанра «Охранной грамоты» как «автобиографической феноменологии»24), о близости к которой творчества Бунина мы еще скажем ниже.

Перечисленные выше мотивы с удивительным постоянством повторяются на протяжении всего творчества Бунина.

Укажем на некоторые примеры, взятые из его лирики, ибо в отличие от прозы, где часто тщательно запрятано и почти неопределимо не только его собственное «Я», но и «Я» повествующее, – именно в лирике Бунин раскрывается с наибольшей прямотой и откровенностью.

Уже в самых первых юношеских стихах можно почувствовать эти мотивы, в таких как, например, «Весенняя песенка» (1886 г.), «Музыка вечера» (1886 г.), «Он говорил в тоске тревожной» (1886 г.), «Мы все рабы» (1887 г.). Вот стихотворение восемнадцатилетнего Бунина «Ветер осенний в лесах подымается» (1888 г.):

Жизнь зарождается в мраке таинственном.

Радость и гибель ея

Служат нетленному и неизменному,

Вечной красе Бытия!

(С этого момента слова «Бытие», «Ночь», «Душа» и т. п. он начинает писать в определенном контексте с большой буквы.)

Затем тема звучит всё более определенно.

«Любил он ночи темные в шатре» (1901 г.) —

бессмертие прошлого.

«Ночь» (1901 г.) —

…счастие слиянья

В одной любви с любовью всех времен!

«Отрывок» (1902 г.) —

Умру – и всё ж останусь в этом мире,

Как часть его великой, вечной жизни…

«Надпись на чаше» (1903 г.) —

Вечно лишь то, что связует незримое связью

Душу и сердце живых с темной душою могил.

«Весна и ночь, и трепет звезд» (1904 г.) —

Душа моя и жизнь моя.

В ночном потоке бытия…

«Луна полночная глядит» (1904 г.) —

А что за ней? Там тоже я,

Душа моя.

«Джордано Бруно» (1906 г.) —

Живя и умирая, мы живем

Единою, всемирною Душою…

«Мекам» (1906 г.) —

Смерть есть приближенье к Божеству…

«Собака» (1909 г.) —

Я человек: как Бог, я обречен

Познать тоску всех стран и всех времен.

«Могила в скале» (1909 г.) —

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет

Умножил жизнь, мне данную судьбою.

«В Сицилии» (1912 г.) —

Обители забытые, пустые —

Моя душа жила когда-то в них…

Чем дальше, тем настойчивее становятся эти мотивы:

«У гробницы Виргилия» (1916 г.) —

Жить отрадою земною,

А кому – не всё ль равно!

…Счастлив я,

Что моя душа, Виргилий,

Не моя и не твоя.

«Псалтирь» (1916 г.) —

Дни мои отошли, отцвели,

Я бездомный и чуждый земли…

Укажи мне прямые пути

И в какую мне тварь низойти.

«В горах» (1916 г.) —

Я говорю себе, почуяв темный след

Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:

– Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

«Памяти друга» (1916 г.) —

И ты сказал: «Послушай, где, когда

Я прежде жил? Я странно болен – снами…

Как эта скорбь и жажда – быть вселенной,

Полями, морем, небом – мне близка!..

Та сладостная боль соприкасанья

Душой со всем живущим…

«Луна и Нил» (1916 г.) —

…И пять тысячелетий

прошли с тех пор… Прошли и для меня:

И разве я тот полдень позабыл?

«Дедушка в молодости» (1916 г.) —

Вот этот дом, сто лет тому назад

Был полон предками моими…

«Нет Колеса на свете, Господин» (1916 г.) —

А мир, а мы? Мы разве не похожи

на Колесо?..

«Качаюсь, плескаюсь – и с шумом встаю» (1916 г.) —

«Я» отождествленное с волной.

«Этой краткой жизни вечным измененьем» (1917 г.) —

память – тайна…

Говоря о других писателях, Бунин всегда обращал особое внимание на их физический облик, на «биологическую особь» с определенной наследственностью и определенными задатками и свойствами.

Например, при первом же знакомстве с Куприным Бунина восхитило в Куприне нечто «звериное»25. Сам Бунин о Куприне замечает: «Сколько в нем было когда-то этого звериного – чего стоит одно обоняние, которым он отличается в необыкновенной степени! <…> Он по-звериному щурил глаза <…>, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: "Талантливая рука!")»26.

В Толстом он тоже отмечает биологическую породистость, «дикость», сходство с гориллой, его «бровные дуги»27, «по-звериному зоркие глаза» (М. IX. 57[1]; «по-звериному» – в устах Бунина высший комплимент). Бунин отмечает, что Толстой «завистливый восторг испытывал (столь близкий самому Бунину. – Ю. М.) перед звериностью Хаджи-Мурата, Брошки». (М. IX. ио), что он обладал острым чувством Всебытия и принадлежал к числу «люто страждущих, тоскующих о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они» (М. IX. 48), говорит, что Толстой обладал необыкновенной памятью, то есть не «памятью в обычном значении этого слова» (М. IX. 47), а чем-то гораздо большим (прапамятью)28. Многие черты характера Толстого Бунин выводит непосредственно из его родословной: «Был он родовит. Это вообще надо помнить, говоря о его жизни: роды, наиболее близкие ему, были по своему характеру, как физическому, так и духовному, выражены резко; были они, кроме того, очень отличны друг от друга, противоположны друг другу <…>, тут, как во всех старинных родах <…> все имеет черты крупные, четкие, своеобразные, отсюда все противоположности, все силы и все особенности в его собственном характере…». (М. IX. 123–124).

Говоря о Чехове Бунин отмечает: «Печальная, безнадежная основа его характера происходила еще и от того, что в нем, как мне всегда казалось, было довольно много какой-то восточной наследственности, – сужу по лицам его простонародных родных, по их несколько косым и узким глазам и выдающимся скулам» (М. IX. 170).

Очень характерно в этом смысле еще одно высказывание Бунина: «Помню жуткие, необыкновенные чувства, которые испытал однажды (в молодости), стоя в церкви Страстного монастыря возле сына Пушкина, не сводя глаз с его небольшой и очень сухой, легкой старческой фигуры в нарядной гусарской генеральской форме» (Б. 1. 24). Бунин жадно рассматривает, как бы впитывает глазами весь облик этого человека («белая курчавая голова» – курчавая как у Пушкина), носителя пушкинских генов, пушкинской ауры29…

Примерно такие же чувства он испытывал и гораздо позже, в 1940 году в Ницце, куда поспешил из Грасса, бросив все свои дела, чтоб увидать внучку Пушкина. «Я испытал нечто подобное даже лет десять тому назад, познакомившись в Ницце с дочерью этого генерала, то есть родной внучкой Пушкина: ведь передо мной опять было существо, в котором текла кровь человека, для нас уже мифического, полубожественного!»30.

То же самое, то есть важность физико-биологического аспекта, можно отметить у него и в отношении писателей нелюбимых. Он подмечает в них прежде всего отталкивающие физические черты (и это весьма шокировало многих в его литературных мемуарах): у «педераста» Кузмина «полуголый череп и гробовое лицо, раскрашенное как труп проститутки», Арцыбашев – «тщедушный и дохлый от болезней», Гиппиус «чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени», Минский – «малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами», а Маяковский – с «площадной глоткой», «в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами»31.

Свою собственную биографию Бунин почти всегда и неизменно (автобиографии писаны им в разное время для разных издателей) начинает цитатой из «Гербовника дворянских родов»: «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши к Великому Князю, Василию Васильевичу. Правнук его Александр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под Казанью. <…> Всё сие доказывается бумагами Воронежского Дворянского Депутатского Собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства» (Пг. VI. 320).

Отмечая свою родовитость и гордясь ею, Бунин одновременно указывает и на аномалии, присущие его предкам, на их ненормальность, как и на свою собственную. Эту ненормальность сам он именует иногда «вырождением». Но это понятие, очень важное в миросозерцании Бунина, многозначно и содержит в себе как положительную, так и отрицательную стороны. Достаточно посмотреть, как странно звучит это слово (им самим взятое в кавычки), когда он говорит о Толстом и его прапамяти: «Если говорить о памяти так, как о ней обычно говорят, то тут ее нет: такой памяти на свете ни у кого не было и не может быть. Что же это такое? Нечто такое, с чем рождаются только уже совсем "вырождающиеся” люди…» (М. IX. 47). Вырождение здесь (также как и у некоторых персонажей Бунина, например, у Аглаи, пленительной в своей чистоте и светлой поэтичности девушки-послушницы – рассказ «Аглая» – о «вырождении» которой, тем не менее, говорит сам Бунин32), в прямой связи с этимологией слова, есть выход из рода (из типа, из типичности). То есть «вырождение» – в определенном смысле превосходство, преизбыток (а не недостаток) неких качеств, накопленных в длинном ряду существований, и именно в силу своей большой аккумуляции обретающих новый более совершенный и утонченный характер. Но (и тут переход к негативному) эта утонченность и ненормальность легко становятся болезненным вырождением в обычном негативном смысле. Агробиологи знают, что улучшенные породы легко вырождаются.

Бунин внимательно исследует «ненормальность» Толстого, отмечая даже его «безумие» (М. IX. 113, 123, 133), пристально приглядывается к ненормальности его родных: отца, матери, тетки, брата Дмитрия (М. IX. 114–115). И с таким же интересом приглядывается к своим собственным ненормальным предкам. Некоторые из них не раз фигурируют в его творчестве: дед Николай Дмитриевич Бунин – в «Суходоле» (Петр Кириллыч) и в «Грамматике любви» (помещик Хвощинский), тетя Варвара Николаевна в «Суходоле» (тетя Тоня), в «Фантазере» и в очерке «Шаман и Мотька». Особенно занимала Бунина их ненормальность, выражавшаяся в «безумии». В дневниковой записи от 7 июля 1912 года читаем: «Перебирали с Юлием (братом) сумасшедших, вернее, "тронувшихся", в нашем роду: дед Ник. Дм., Олимпиада Дмитриевна, Алексей Дм., Ольга Дм., Владимир Дм., Анна Вл. (Рышкова), Варвара Никол, (сестра нашего отца), Анна Ивановна (Губарова, урожденная Бунина). Впрочем, все они "трогались" чаще всего только в старости»33.

О собственном безумии он говорит примерно в тех же словах, что и о безумии Толстого: «Тогдашние (времен юности. – Ю. М.) портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием»34. «Безумно – то есть вопреки уму, – поясняет это слово Бунин в другом месте, говоря о некоторых необъяснимых разумом инстинктах, – а ведь это и есть чувство какого-то прежнего, давнего существования…»35. Ум для Бунина вовсе не есть высшее человеческое качество. То, что разумно, – вовсе не обязательно хорошо, и далеко не всегда прекрасно. Глубокая тайна и красота мира не доступны разуму. Интеллектуализм всегда был Бунину антипатичен (антипатия к Соловьеву, к Мережковскому, к Достоевскому и т. д.), а новейшая цивилизация, построенная на «достижениях разума», представлялась ему отталкивающей. Он охотно подписался бы под афоризмом Томаса Гарди, что «мысль – это болезнь плоти». И он любил гётевское изречение: «Чувство – это все».

«Безумие», как и «ненормальность», как и «вырождение», таким образом, у Бунина многозначны. Джеймс Вудворд36 уделяет большое внимание теме «вырождения» у Бунина, этому важнейшему аспекту бунинского мировоззрения и бунинского творчества, но он не отмечает ни амбивалентности этого понятия у Бунина, ни его тесной связи с более широкой концепцией регресса, которая занимает центральное место в мире Бунина и о которой подробнее речь впереди.

В «Автобиографической заметке» 1915 года Бунин пишет: «Я же чуть не с отрочества был вольнодумец, вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею…» (Пг. VI. 321). После всего, что было сказано выше, это утверждение может показаться кокетством. Но Бунин искренен и тут, ибо породистость для него не обязательно связана со знатностью: биологическая породистость гораздо важнее, чем именитость рода (беспощадность, с какой он изображает своих дворянских предков в таких произведениях, как например, «Суходол», воспринятая некоторыми критиками даже как развенчание дворянства, тому свидетельство). Он отмечает у Чехова «великий аристократизм духа» (М. IX. 188) и утверждает, что аристократичны и породисты бывают часто и простые мужики (в своем творчестве он дал немало таких мужицких типов). «Эта аристократия, этот отборный, крупный (и не только телесно) сорт людей есть и в народе, в простом народе любой национальности. Среди русских мужиков было и есть немало таких "породистых”, резко выделяющихся из толпы и наружно и внутренне, и немало есть среди таких мужиков как раз очень долголетних, по большей части типа атавистического, пещерного, гориллоподобного, страстного, животолюбивого и отличающегося богатой и сильной образной речью» (М. XI. 116). Образная речь, художественный талант, таким, образом, есть тоже дар природный, то есть в значительной степени наследственный. И еще более чем древностью своего рода Бунин гордится тем, что среди его предков была известная поэтесса начала прошлого века Анна Бунина и Василий Жуковский, «один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы» (Б. I. 9). Он с интересом открывает и исследует также свое родство с Киреевскими и отдаленное родство с Пушкиным (сын Пушкина Александр вторым браком женился на двоюродной сестре дворянина Павлова, дед которого по матери – Бунин).