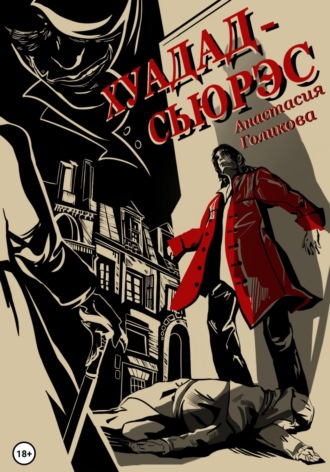

Анастасия Голикова

Хуадад-Сьюрэс

Часть I Заклинатель огня

Глава 1 Роль Мраморного Герцога

1

Эстиан из славного рода Шадэнвойдов, прозванный Мраморным, герцог всех земель на правом берегу Дэйна, один из самых ценимых Правительницей Вавстравии умов, ветеран двух войн с Берией, удостоенный памятника при жизни за героические заслуги, уважаемый политик, известный своим милосердием и рассудительностью, философ, из-под чьего пера вышел не один трактат, проводил ночь с тридцатого на тридцать первый день седьмого весеннего месяца довольно неплохо. Возможно, он слишком долго говорил о своем новом приобретении – картине замечательного берийского художника, – чем явно наскучил баронессе Урсуле, еще слишком юной, чтобы уметь оценивать истинную красоту.

– Дорогая, – обращался он к молодой женщине, – вы чувствуете силу этих мазков? Особенно здесь, – провел пальцем по воздуху в области правого нижнего угла полотна. – Эта тянущая вниз, всепоглощающая тьма. Но приглядитесь, при этом Адэлард Вэйлр почти не использует черного цвета.

– Да, это очень воодушевляет. – Урсула положила голову на плечо мужчине в надежде отвлечь его от картины. Но Эстиан не обратил внимания на ее жест, как и на скупую, совершенно неподходящую фразу. Он скорее говорил сам с собой, нежели с ней, не отрывая глаз от прекрасного привезенного днем произведения искусства, которое до глубин всколыхнуло душу вавстравийского аристократа.

– Дидье Вэйлр был отличным портретистом. Вы не найдете знатного дома, где не встретились бы его работы. Он основал собственную школу, имена учеников которой не пустой звук для каждого культурного человека. Но его младший брат, Адэлард… Только поглядите на это! Столько глубины, красоты, страха. Без сомнения, бойня у озера Тил наложила бы отпечаток и на менее чувственную душу.

– Место решающей битвы? И этот художник в ней участвовал? – оживилась баронесса. – Три ваших замка, то есть, я хотела сказать, ходячих замка стиев, там все сравняли с землей. А замок берийцев был огромен и управлялся не только стиями металла, верно? Я читала, что…

– Нет. Адэлард был еще совсем мальчишкой. Школа Дидье располагалась прямо у озера. Ученики, как и большинство жителей близлежащих поселений, почему-то решили, что война пройдет мимо… – Эстиан говорил все медленнее, чувствуя, как пересыхают губы и ускоряется сердцебиение. Закончил он едва слышно: – Но ребенок не погиб. И теперь сияет, как само солнце.

Вперившись взглядом в верхний угол полотна, где красовалась роспись автора, герцог почти не слышал жаркой речи Урсулы.

– Берийцам всегда было плевать на жителей завоеванных земель, сколько бы лет ни прошло! Готова поспорить, что их разведчики даже не подумали предупредить мирное население. А некоторые из них еще смеют утверждать, что это была дезинформация с нашей стороны, чтобы подстегнуть риссирийцев к восстанию! Даже когда линия фронта…

Если бы мужчина не был так погружен в себя, он бы с сожалением отметил, что ошибся в своей новой пассии, ожидая от нее большей заинтересованности созиданием, нежели разрушением. Но перед его мысленным взором стояло полное котлованов пепелище, обломки обугленной деревянной стены, груды изувеченных тел и разбросанные тут и там испорченные холсты и наброски.

– Ты можешь остановить кровь?

– Нет. Слишком много… Слишком устал…

– Держись, прошу. Я тебя подниму.

– Не получится.

– Эстиан-нэки? Если сказала лишнего, простите…

– Прости меня. Она деревянная. Я не смогу ее вытащить аккуратно. Ты что? Почему ты смеешься?

– Оглядись! Здесь же была школа Дидье! Хах! Кх-х-х… Ха… а-а-а-а… Иронично тут умереть… Кх-х-х… Живопись – единственное, что мне никогда не давалось.

– Молчи. Береги силы. Я попробую…

– Смотри! Хо… хорошая работа… Вон там… Смотри… Дай…

– Боги, Аворий!

– Покажи ближе… Не закончена… Но подписана… Не знал, успеет ли… Хорошая ра… кх… х… Если он не погиб здесь, то в будущем засияет, как… как само… а-а-а-а-а…

– Эстиан. Вы меня слышите?

– Аворий? Ты меня слышишь?

– Отдай перстень моему ста… старшему сыну… Летану. И из… из… изви… и…

– Аворий? Аворий! Пожалуйста, нет.

Мраморный герцог вздрогнул.

– Знаете, – он повернулся к Урсуле, выглядевшей встревоженно, – я всегда немного завидовал стиям воды. Их способности чувствовать направление, ощущать течения, замечать предпосылки, прогнозировать последствия. Практически видеть будущее.

Баронесса совершенно растерялась. Кинув прощальный взгляд на работу известного пока в узких кругах художника, чей талант явно сохранит ему место в истории, Эстиан нежно поправил волосы Урсуле и прижал ее к себе. Он обнимал ее долго – пока глаза не перестало пощипывать от печальных, но неожиданно теплых воспоминаний и пока ее ответные действия совершенно не оставили прошлое в прошлом.

Необходимость проявить терпение и должное уважение к его интересам лишь усилило пламя страсти баронессы, когда представителям вавстравийской знати пришло время познакомиться наиболее тесно. Первая ночь с новой пассией всегда была полна сюрпризов и игривых нюансов, но по утрам Эстиана неизбежно встречали огромные от удивления глаза и плохо скрываемая обида. Не портя себе настроение мыслями о будущих трениях, герцог нырнул в объятия сладостной усталости и быстро погрузился в крепкий сон, полный приятных отголосков прожитого дня.

В отличие от подавляющего большинства наполненных стиев – потомков Стихий, чья кровь смешалась с людским родом лишь в первом поколении, – Эстиан не избегал весьма тесного общения с человеческими женщинами, несмотря на опасность, которую подобный контакт для него представлял. За всю свою не короткую жизнь герцог превосходно научился препятствовать если не всегда зачатию, то, безоговорочно, рождению собственной погибели. Он не скрывал своих убеждений и методов ни от Урсулы, ни от тех, кто был до нее, уважая право женщины на власть над собственным телом, но раз за разом удивлялся – почти каждая пассия верила, будто именно ей суждено стать особенной и заставить его поступиться принципами.

Мраморный Герцог проснулся в седьмом темном часу оттого, что ему стало трудно дышать. Открыв глаза, в слабом свете догорающих свечей он увидел прямо перед собой лицо мальчишки в обрамлении светлых волос. По круглым мягким чертам и видимой даже в полутьме гладкости кожи Эстиан легко догадался, что еще не пришло то лето, за которое паренек вытянется на добрую ладонь, а его голос начнет трещать и ломаться, как расстроенная лютня. Однако возраст пришельца не умалял того факта, что над герцогом навис наемный убийца: плотно сжатые черные губы и желтые, как у волка, глаза могли принадлежать только маланийцу.

Эстиан открыл рот, но вместо крика из него фонтаном вырвалась кровь. Не было кашля или рвоты, просто поток смердящей железом жидкости изливался из него, стекал по щекам и подбородку на постель, шею и грудь. Выпучив глаза, Мраморный Герцог дернул было рукой в отчаянной попытке расправиться с нападавшим, но его запястья оказались крепко прижатыми к ложу сапогами убийцы. Однако податливому металлу лепнины с изголовья, чтобы откликнуться, было достаточно судорожных, едва ли продуманных движений пальцев.

В водовороте неожиданно захлестнувших его чувств представитель славного рода Шадэнвойдов потерял ощущение заклинаемой бронзы и лишился возможности сопротивляться. Боль, мягкое золото канделябров, отчаяние, простой серебряный кулон Урсулы на тонкой цепочке, холод, недосягаемый и неукротимый черный полумесяц, медь и железо крови, ужас, тяжесть на ладони от перстня-печатки с морским чудовищем, которого там быть никак не могло. Суча ногами и сбивая одеяло, фаворит и советник Правительницы Вавстравии испустил дух. Он так и не успел до конца осознать, что убило его серповидно закругленное лезвие из черного металла, впившееся в шею чуть выше кадыка.

2

Все продлилось шесть размеренных ударов маланийского сердца.

Глаза Эстиана были открыты, он лежал на спине, широко раскинув руки. Растянувшись практически на шпагат, убийца стоял на запястьях грузной жертвы, от которой ожидал большего сопротивления. Его тело было напряжено и вытянуто, стелясь над свежеиспеченным покойником; одной рукой он упирался на неподвижную грудь, второй – все еще надавливал на рукоять. С глухим скрежетом лезвие опустилось на позвоночник, и маланиец второй раз за время, что находился в роскошных покоях, услышал, как изменилась частота дыхания женщины, лежащей на другой стороне поистине исполинского ложа. Первый раз это случилось во время хруста гортани ее мужчины.

Как и любому наемнику из Малании, мальчику были не интересны биографические сведения о нанимателях или целях, поэтому он ничего не знал о личности любовницы герцога. Все, что убийца мог о ней сказать, – это то, что не назвал бы ее сон чутким. Женщина потянула на себя одеяло, сместившееся от предсмертных судорог ее покровителя, перевернулась на бок и затихла.

Выждав несколько секунд, убийца практически стек с кровати, не только не потревожив покой спящей, но и не запачкавшись в продолжающем растекаться озере крови. Как только маланиец оказался ногами на полу и выпрямился, его сердце прекратило свою спокойную работу и, затрепыхавшись, рухнуло куда-то в брюхо: он увидел изголовье ложа. На мгновение ему показалось, что это тянутся худые руки толпы мертвяков – с длинными тонкими пальцами и опасными когтями. Мимолетный образ развеялся быстро, но реальность все равно пугала: места́, где раньше была лепнина из цветов и то ли поросят, то ли жирных младенцев, покорежились и выгнулись внутрь десятками острых штырей разной длины и толщины. То, что его не задело, было, без сомнения, невероятным везением.

Испуг, так быстро сместивший воодушевляющую гордость, поспешил уступить место яростной злобе. Мальчик вырвал свою каму из шеи отозвавшегося хлюпаньем трупа и метнул оружие в большую картину, изображающую, без сомнения, Ракгара – славного сына величайшего из Великих. Маланиец знал, что людям-заклинателям и тем более чистокровным стиям нужно в первую очередь калечить руки, иначе могут возникнуть проблемы, но пожелал повторить позу нарисованного воина, затейливо проводившего время с женой.

Медленно подходя к полотну, наемник ругал себя, беззвучно шевеля губами. Он не хотел выказывать непочтение духу и все еще считал свою забаву стоящей, явно впечатлившей жертву в последние секунды жизни. Но то, что он не заметил, как по воле стия начали расти металлические шипы и колья, едва не распоровшие его, было непростительным.

Довольно шумно втянув носом воздух, молодой маланиец высвободил из полотна свое оружие. Поглядел на окровавленное ложе поверх лезвия из черной стали – металла, который невозможно заклинать, – и вернулся к телу герцога за трофеем. Пока мальчик извлекал жилы, он искренне дивился тому, как вавстравийка продолжала наслаждаться миром грез.

Движение воздуха, скользнувшего по волосам, привлекло внимание наемника к закрытому окну, в котором, видимо, притаилась щель. Убийца сразу перехотел уходить по уже зачищенным коридорам, решив спуститься из окна и тихо умертвить несколько стражников еще и в саду. Обледеневшая стена и скрипучий снег будут непростыми препятствиями, которые помогут ему доказать самому себе, что он не просто везучий, а хоть чего-то стоит. На просьбу нанимателя обойтись наименьшим числом непричастных жертв уязвленному мальчишке было плевать.

Покинуть место преступления юному маланийцу, уже доставшему из небольшого заплечного мешка моток веревки и аккуратно вглядывающемуся во тьму, царящую снаружи, помешала женщина. Ведь каким бы крепким ни был сон любовницы герцога, он явно был тревожным, так как та в очередной раз перевернулась, обнажив значимую часть своих прелестей и обняв одеяло, которое должно было их прикрывать. Кинувший прощальный взгляд на ложе мальчишка не смог сдержать интереса.

Женщина спала. Золотые волосы рассыпались по подушке шелковым ореолом. Вытянутое лицо с длинным острым носом и вздернутыми бровями хмурилось и шевелило тонкими губами. Худые белые руки крепко прижимали к себе голубую ткань, закрывая маленькие грудки, однако спина, талия, подтянутые бедра обнажились перед неотступным оком ночи. Перед желтыми глазами убийцы.

Маланиец не находил ее красивой – тощая, поджарая, – он не сомневался, что, если до нее дотронуться, твердость мышц под бледной кожей не уступит его собственным. Наемник слышал, что любая вавстравийка умеет обращаться с оружием. Но он был молод и еще не имел собственной жены, поэтому отвести полный юношеской завороженности взгляд оказалось ему не по силам.

Женщина спала. А граница между голубой и черной от крови тканью уже почти дотянулась до нее, несмотря на колоссальные размеры ложа. Со стороны убитого алые капли одна за другой едва слышно падали на пол. Ни этот звук, ни тошнотворный металлический запах, пропитавший комнату, не мешали сну любовницы убитого. Чего говорить о стоящем над ней пришельце, который был не громче ее собственного дыхания. Бесшумный гость провел рукой по воздуху над ее изгибами.

Вдруг маланиец почувствовал присутствие. Затем увидел боковым зрением, как смутные очертания, только лишь напоминающие человеческие, словно ткутся из теней. Мальчик знал, что стоит ему повернуть голову, чтобы постараться рассмотреть своего потустороннего спутника, как того уже не будет на прежнем месте. Было ли это верным духом, желающим ему помочь, или чем-то иным, враждебным и неизвестным, – юный наемник не знал, но всегда, когда это появлялось, все нутро маланийца скручивалось от смеси ужаса и благоговения.

Бесполый голос, не имеющий силы, высоты, тембра – ничего, кроме сладкого давления. Будто отчетливый шепот, странно громкий, мгновенно заставивший вспотеть, но едва ли отличимый от собственных мыслей и уж точно не способный потревожить чужой сон. «Давай, – искушал его голос, – ты ведь хочешь. Развлеки нас обоих. Раскрась все красным. Докажи, что никто, пусть даже Правитель, не имеет права спокойно спать, пока живы лучшие из лучших. Давай. Ты не веришь, но она воин. Попробуй. Сильный противник и вкусная женщина… Первая женщина… Разорви ночь криком. Развлеки нас обоих…» Мальчик отпрянул от ложа. «Нет. Я не буду слушать. Уже скоро я смогу выменять себе жену. Я не хочу чью-то женщину».

«Она ничейная. Ты ее такой сделал. А теперь сделай ее своей. Давай». Маланиец сглотнул. Свет догорающих свечей с издевкой отразился в скатившейся по щеке слезе. «Нет. Нельзя. Здесь… все другое. Я не смогу забрать ее. Она не подарит мне сына». «Убей. Ты же хочешь. Убей не как женщину, а как воина. Ты же жаждешь увидеть вавтравийку в деле. Победи, а потом убей. Разрежь, разруби, поломай, разорви». «Молю, замолкни! Мне разрешили убрать на своем пути всех солдат, но никого больше. Я должен сделать работу чисто. Должен. Она… она осознает свою никчемность, когда поймет, чего избежала. Поймет, как ей повезло».

Женщина шумно вздохнула и открыла глаза.

Сказ о сотворении Мира. Отрывок первый

«Но лишь казались пустыми бескрайние просторы бесконечности. Переплетаясь в недоступных смертному разуму формах, шесть сил, первооснов всего сущего, заполняли собою всеобъемлющее пространство. Были то <…>. Путаясь и закручиваясь, но никогда не объединяясь, сии первородные материи кружили, следуя наивысшему ритму <…>.

Но однажды сплелись все шесть сиих субстанций в одном месте столь плотно, что произошло их слияние в ранее невиданную материю, <…> выделилась она из нескончаемого водоворота крутящихся сил совершенно новой сущностью, имеющей сознание и форму. <…> Тело его было неописуемо прекрасным, ибо соткано было из шести первозданных и древнейших сил, что не могли стать причиной уродства или несовершенства. Разум его был настолько острым, что, будучи единым со всем, что его окружало, осознавал он свою особенность и причины ее <…>, ощущал и свою обособленность. <…> Научился он по прихоти своей сливать воедино первородные материи, что наполняли его, создавая вне собственного тела нечто новое и ранее никогда не существовавшее. <…> И стал он Первым Великим. И нарек он себя Куперусом. <…>

Беспредельной мудростью обладал тот, кому суждено будет стать Старшим из Богов. Понимал он, что, несмотря на силы воплотить любую свою задумку, не сможет он обуздать тоску и страдание одиночества. <…> Принялся тогда Куперус закручивать шесть первоначальных субстанций, собирая их по бесконечному пространству, <…> и отделил он переплетение первооснов и создал тем самым по образу своему и подобию Второго Великого. Сам себя нарек тот Брутаном – братом был назван Куперусом. <…>

Поровну всех первородных материй несли в своих божественных сущностях братья, но не поровну каждой. И посему столь же схожи были двое Великих, сколь и различны. Равным Брутан был брату по мудрости, силе и красоте, и не мог он смириться, что суждено ему быть вторым и нет возможности сие исправить. Зависть распалялась в нем, разжигая злобу и ярость. <…> Пытался Старший из Богов найти подход к брату: изобрел он речь, дабы лучше, полнее и красочнее передавать свои чувства и желания, облекая общение в прекрасную форму. До чего красив был язык Богов! Шелест сочной зеленой листвы и грохот горных рек, звон первой весенней капели и раскаты грома, шорох переносимых ветром песчинок и удары прибоя о скалы – все слилось в неповторимой гармонии Божественного Слога. <…> Несравненным красноречием отличался Брутан, привнес он ложь и лицемерие в творение старшего брата, ибо увидел в речи могущественное оружие. Понял тогда Куперус, насколько непохож он на другого Бога. Опечалился, осознавав, что общество брата принесло ему больше мук, нежели одиночество, и увидел причину вражды в равенстве. Решил создать тогда другого Великого, который имел бы сил чуть меньше. И столько работы провел он, столько любви и терпения вложил в новое творение, что, обретя облик и сознание, Первая из Богинь вначале сама нарекла его супругом и лишь опосля дала имя себе. Куни-Мэй. <…> Не смог Куперус создать что-то ущербное, и лишь немногим по силе и уму уступала Богиня враждующим братьям, а красотой и вовсе обоих затмевала. <…>

Быстро поняла Куни-Мэй причину ссор и разлада, видела в глазах возлюбленного своего супруга страх, что и ее преданная нежность уступит место озлобленной обиде. <…> Дабы не смущался и не опасался Куперус могущества ее, самолично разделила она сущность свою божественную на десять одинаковых частей и девять из них запечатала в сердцевинах – ядрах равных, кои по собственной воле открыть не смогла бы.

Подивился самоотверженности новоприбывшей Брутан и также возжелал иметь супругу. <…> Нарек он ее Гадэнией. <…> Слабее других Великих была она и разумом всем троим уступала, но являла собой самое прекрасное из всех созданий, что были и что когда-либо будут. <…> Боялась Гадэния мужа, ибо понимала, что всегда будет на ней он вымещать злобу свою. Но не могла не любить его за то, что потом он становился красноречив и ласков. <…>

И жили в бескрайних просторах бесконечности четверо Великих, те, что позже будут нарекаться Старшими Богами. <…> Сотни лет царила между ними гармония, но заметил Первый Великий, что супруга его становится молчаливой и задумчивой, что подолгу проводит она время в одиночестве, что гложет ее какое-то горе. Спросил Куперус жену свою о причинах печали ее. Долго не отвечала Куни-Мэй, но все же поведала, что мучается она, так как некому больше дарить любовь и заботу, что наполняют ее. «Гадэния не принимает моего тепла, так как опасается гнева брата твоего. Брутан злоупотребляет моей добротой, из-за чего я страдаю, а ты досадуешь. Ты же, супруг мой, могущественен и мудр. Не нуждаешься ты в том количестве заботы, которую я хочу дарить».

<…> И стали жить в бесконечном пространстве двенадцать Великих. Старший из Богов Куперус; супруга его Куни-Мэй; четверо детей его – Джулиус, Марчиус, Ватэро, Локития; двое внуков – Лортэк и Дэндус; братья его – Брутан с женою своей Гадэнией и Кет-Оциль; и сестрица меньшая Куни-Мэй – Эмилианна. Создания они были совершенные и могущественные, ибо вместе полностью впитали все шесть первоначальных субстанций, ранее круживших и извивавшихся в бескрайних просторах бесконечности. <…> Силою непостижимой обладали Боги, ибо каждый из них черпал ее из своей сущности, образованной слиянием первородных материй. <…> Мановением рук строили и разрушали они свои дворцы, выдумывали и создавали приспособления для собственного увеселения и не ведали о существовании нужды и необходимости.

<…> Молчаливой затворницей слыла Гадэния, редко покидая дворец Брутана, но всякий раз поражая Великих своей красотой. Днями напролет ткала она неповторимые воздушные наряды, все великолепие и нежность которых не смог повторить никакой другой Бог. Всегда радовались ее подаркам Всесильные, хотя самые лучшие творения берегла она для супруга. Подобно переплетению тонких нитей видела она ткань чужих снов и мыслей, доступно ей было чтение судеб, но не делилась она ни с кем тайными знаниями, ибо понимала, что уступает большинству Великих в мудрости и не сможет предугадать последствия своей болтливости.

Но однажды Богиня проснулась с криком, ибо было ей страшное видение. Долго не мог успокоить супругу свою Брутан, в конце концов предоставив ее Куни-Мэй и Локитии. Когда же наконец вытерла слезы Гадэния, попросила она возможности выступить перед всеми Всесильными. И собрались Великие во дворце Куперуса, и рассказала недоумевающим Богам Гадэния, что познала она ночью о естестве столь невероятном и значимом, что не просто неподвластно оно Всесильным, но и само ими правит. И имя ему – Время.

Поведала Великим Вторая из Богинь о том, что строго и беспощадно Время, могущество его непомерно, но стремления кристально ясны. Угодно ему, дабы все сущее приходило из ниоткуда и уходило также в никуда. <…> И знаменовало сие откровение, что всем Великим однажды суждено исчезнуть.

Долго сидели Боги в молчании, пораженные новостью страшной, пока Джулиус неожиданно не рассмеялся. Заявил он, что странную забаву Брутана видит в случившемся и что считает бесчестным со стороны своего дяди подбивать на ложь скромную супругу. Шепот раздался среди Великих, а Брутан впал в ярость, разозлившись на клевету, <…> едва удержали его от расправы над племянником братья. <…> Разошлись опосля этого Боги, предпочитая верить, что лишь непонятную шутку придумал самый неистовый из них. А Куперус не остановил никого, ибо не знал, что говорить и что делать».