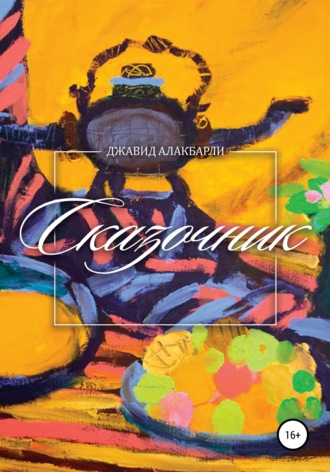

Джавид Алакбарли

Сказочник

Он был сказочником. Настоящим сказочником. Все же знают, что такому нельзя научиться. Сказочником надо просто родиться. Ну и к тому же ещё надо осознать то, что этот дар у тебя есть. А потом принять его как некую, возложенную на тебя самой судьбой, ношу. И уже как следствие всего этого подчинить всю свою жизнь, равно как и каждый миг своего существования на земле, этой великой миссии. Иначе, какой же ты сказочник?!

Конечно, надо сразу признаться, что он всё же был не совсем обычным сказочником. Ведь они, как правило, выстраивают все свои сказочные фантазии с помощью слов. Разных и всяких. Умеют крепко связывать их узлом в начале сказки и развязывать все эти хитросплетения уже в самом её конце. А он же свои сказки облекал не в слова, а в краски. Это были краски всех цветов радуги, выплеснутые на холст мощной силой его неистового воображения. То, что у него получалось в результате, всех безмерно удивляло, поражало и даже порой шокировало. Во всех этих работах, безусловно, чувствовалась сполна именно та самая сказочная магия, без которой нет и не может быть настоящей сказки. Недаром одно из самых известных его полотен так и называлось «Азербайджанская сказка». С первой же встречи люди, как правило, воспринимали его как удивительное существо, неожиданно появившееся из какой-то ещё никому не известной сказки. Он запоминался сразу. Раз и навсегда. Врезался в память таким ярким, поражающим воображение и постоянно будоражащим все чувства и эмоции сказочным персонажем. Человек, хоть раз увидевший его, на всю жизнь запоминал этот удивительный образ как некое мифическое существо.

У него были зелёные глаза, кожа цвета оливкового масла и очень длинные волосы. Он утверждал, что за всю свою жизнь он стриг их всего два раза. И он не очень любил рассказывать об этом. Но все знали, что как-то один из лучших скульпторов того времени пригласил его к себе в мастерскую. Хотел вылепить его бюст. Тогда он и задумал отнять у него самую главную фишку задуманной работы. Был уверен, что если он появится в таком вот обчекрыженном виде, то скульптор сразу откажется от своего замысла. А может быть где-то, в глубине души, он просто не хотел быть в центре внимания. Не желал того, чтобы потом остаться в памяти всех именно таким, каким его соизволит изобразить этот, безусловно, талантливый мастер. Он знал по опыту, что самый лёгкий путь для создания его образа заключался в том, чтобы изобразить его развивающиеся по ветру длинные волосы, невероятной формы пальцы и фантастическую худобу его тела. Он посмеивался, предвкушая, как скульптор отреагирует на тот сюрприз, который он ему уготовил. Ведь он постригся почти наголо. Пакость, конечно же, была задумана изрядная. Но она не совсем удалась. Его подвёл собственный череп. Вернее, его форма. Да и этот скульптор всё же был хорошим, крепким профессионалом.

Бюст получился. Но при этом всё же в этом творении скульптора он гораздо больше напоминал Махатму Ганди. Намного больше, чем самого себя. Это же был всего лишь бюст. Значит, в этом случае и пальцы, и тело аскета не могли быть отражены сполна в создаваемом образе. А волос он лишил себя сам.

Словом, это был он, но в то же время и не он. В конечном итоге, всё же ему бюст понравился. Он неожиданно, каким-то невероятным образом, открывал новую грань его облика. Спустя годы, любой человек, кинувший хотя бы мимолётный взгляд на этот бюст, тут же узнавал его, хотя и произносил столь знакомую ему фразу:

– Надо же, вот уж и не представлял себе, что он может быть таким!

Фраза стала знаковой именно в силу того, что её почему-то произносили все, едва лишь взглянув в музее на этот бюст.

Спустя годы, другой скульптор создаст его образ, ставший классикой жанра. Этот памятник поставят на его могиле, в родном селе. Там уже будут и развевающиеся волосы, и длинные пальцы, и высушенный годами и разными всякими испытаниями судьбы образ суфия. Он будет опираться на ещё не написанную картину. Приглашение для всех тех, кто когда-нибудь захочет отразить на холсте образ той страны, которую он так любил воспевать на своих полотнах, каждый раз преображая обыденное, повседневное, рутинное течение её жизни в новую сказку.

У всех, с кем он встречался в этой жизни, оставалось такое ощущение, что он каким-то чудом сумел открыть дверь из средневековья и сразу же оказался рядом с нами, в декорациях сегодняшнего дня. Простой, обычный, неприметный суфий, невероятным образом переместившийся из прошлого в реалии современного города. Даже его одежда, порой напоминающая одеяния рабочих с бакинских заводов того времени, часто будет выглядеть как роба человека пути. Никто не понимал того, почему он всё лето носит эти лёгкие сатиновые пиджаки. Многие пытались объяснить это. Каждый по-разному, но звучало не очень убедительно. С одной стороны, это связывали с тем, что всё-таки эти пиджаки были очень практичны. А с другой стороны, это, конечно же, была одна из форм мимикрии. Так он пытался скрыть свою непохожесть. Создать впечатление, что он точно такой же, как все остальные. Удавалось. Правда, не всегда. Но иногда людям всё же начинало казаться, что он просто обычный человек. Такой же, как мы.

Он время от времени ездил из Баку в дальние и ближние сёла. Как правило, это происходило тогда, когда появлялось желание создать новую сказку. Он мог уехать в любое время года, кроме зимы. Зиму он не любил. Хотя кто-то и считает, что в Азербайджане зима – это и не зима, а просто затянувшаяся осень. Но сам он чётко отличал свой зимний настрой от осеннего, летнего и весеннего. Словом, его желание «сочинить» новую сказку приходило к нему весной и исчезало осенью. А может быть, таков был календарь любого сказочника? Да, сказки можно рассказывать и зимой. Но создавать? Нет, конечно. Видимо, любому творению души человеческой надо было пройти непростой путь всего живого: зацвести весной, набираться соков земли летом и дать урожай осенью.

Со временем у него выработался привычный ритуал, когда он приезжал в очередной райцентр и вместе со своими холстами и мольбертом вышагивал расстояние, отделяющее автовокзал от ближайшей чайханы. Иногда, правда, случалось и так, что его подвозили прямо к дому чая. Там он первым делом выпивал целый чайник свежезаваренного чая. Пил с чувством, с толком, с расстановкой. Не спеша. Не портил вкус чая ничем. Разве что после третьего или четвёртого стакана-армуду позволял себе положить в рот маленький кусочек колотого сахара.

Через час-другой после такого чаепития он уже был в курсе всех местных новостей. Ведь всё то время, пока он пил чай, чайханщик говорил. Не переставая. Старался заполнить всё его время разными и всякими словами. Но время и слово порой не очень-то хотят дружить. Вот и в рассказах чайханщика они пребывали как две разделённые сущности. Время было само по себе, а слова – сами по себе. Не перемешивались. Ну, как нефть и вода. Это было нормальным явлением. Таким же привычным, как и то, что спустя пару часов вездесущие сельские мальчишки, забрав его мольберт и холсты, уже провожали его на постой в один из домов этой деревни.

Он прекрасно знал, что в каждом сельском доме есть, так называемая, «гостевая комната». Она может очень и очень долго оставаться закрытой, дожидаясь того, чтобы некий гость переступил порог этого дома. Остальные жильцы могут спать по несколько человек в комнате, но никому не дано права заселяться в гостевой. Обитатели дома могут готовить порой на открытом воздухе, не имея зимней кухни, спать на крытой веранде или на крыше дома. Но они никогда и ни за что не будут использовать в повседневной жизни для себя и своих домочадцев гостевую комнату. Там всегда бывает собрано всё то самое лучшее, что предназначалось тому дорогому гостю, который когда-нибудь, может, и придёт.