Джавид Алакбарли

Сказочник

– Мы сегодня хороним мейхану. Как жанр, как искусство, как данный нам Богом дар, позволяющий ощущать Слово живым. Это великое искусство. Ты, наш Единственный! Независимо от того исполнял ли ты мейхану на наших свадьбах, в вагонах электрички или у себя на даче, в окружении своих учеников, у тебя она всегда получалась, как настоящий шедевр. Это ты создавал эти неподражаемые рифмы. Это ты мгновенно умел находить именно то единственное слово, которое так прекрасно ложилось в строку. Это ты сумел привить новым поколениям любовь к этому чуду импровизации. Спасибо тебе за это.

И ещё, ты наш Единственный, прости всех нас. Ведь мы так и не смогли дать тебе достойного ученика. Ученика, чей талант был бы соразмерен твоему. Мы осознаём, что если после Великого мастера не остаётся достойного ученика, то в этом виноват весь народ. И каждый из нас сполна ощущает эту вину. Да, у тебя есть ученики. Их немало. Но ни один из них не может даже приблизиться к той вершине, на которой стоял ты. Кто знает, может быть такова была воля небес. Может быть, именно согласно ей ты так и останешься в нашей памяти, в наших сердцах, в наших душах, как Единственный. Единственный, стоящий на вершине столь любимого нами искусства. Единственный, кто владел самыми заветными ключами от всех наших сердец. Единственный, кто умел радовать и печалить нас. Спасибо тебе за всё это. Покойся с миром.

А потом, вдруг, заговорил какой-то непонятный человек в костюме. Видимо, это был кто-то из университетских профессоров. Он всё плакал и никак не мог успокоиться. Окружающие понять этого никак не могли. Они-то с молоком матери впитали в себя твёрдую уверенность, что мужчины не плачут. А этот плакал. Но ему это всё же простили. Ведь он сумел всего предельно чётко выразить то, что чувствовал каждый из них. И, видимо, хорошо знал творчество покойного поэта.

– Ты себя называл наследником великого Физули. Так оно и было. Через пять веков ты забрал у него эту эстафету Слова. Сегодня ты ушёл от нас, оставив нас сиротами. А ещё и нищими. Ведь народ жив языком. Без его чудодейственной силы он превращается просто в толпу. Сегодня мы стали толпой нищих сирот. Покойся с миром. Но знай, что вместе с тобой мы хороним азербайджанскую поэзию. Никто уже и никогда не будет писать столь прекрасных стихов в ритме аруза. Никто не будет вступать в поэтические состязания с великими мастерами прошлых веков. И никто не сможет быть тем Единственным, каким ты был для нас. Прощай и прости всех нас.

Уверен, что в лучшем из миров тебя уже ждут те, кто достоин вступить с тобой в новое поэтическое состязание. Да прибудет Всевышний с тобой. Да не забудет он и о нас. Может быть, нам повезёт и уже при нашей жизни родится тот, кто будет знать истинную цену настоящего Слова. И сможет взвалить на свои плечи всю тяжесть груза, который лежал на тебе. Кто же знает, когда родится человек, который по праву сможет называться твоим поэтическим наследником. Нам остаётся лишь верить в то, что это будет. Рано или поздно, но обязательно будет.

Огромная толпа, заполонившая всё кладбище, услышала каждое слово, произнесённое над могилой великого поэта. Без всяких микрофонов и усилителей.

Все те, кто стоял в нескольких шагах от могилы и мог отчётливо слышать каждое слово, произнесённое над ней, повторяли слова выступающих подобно тому, как это делает эхо. Вслед за ними это делали те, кто стоял в следующем ряду. Именно поэтому вплоть до самого последнего ряда донеслось каждое слово прощания. Потом была стандартная процедура похорон. Но народ всё не расходился. Художник ушёл с кладбища одним из последних. Дошёл пешком до автовокзала, нашёл попутку до своего райцентра и уехал.

***

Ему как художнику не совсем повезло с искусствоведами. Они всё время пытались его классифицировать. Его называли порой пуантилистом и пытались доказать, что всё его искусство просто вторично и является всего лишь слабым подобием работ французских художников. Кто-то пытался трактовать его творчество как производное от русского авангарда. Кому-то же из этих исследователей казалось, что многие его картины напоминают о средневековой школе миниатюры. Он им в ответ лишь улыбался. Он был всего лишь художником. Художником, который рисует то, что видит, и так, как он это видит.

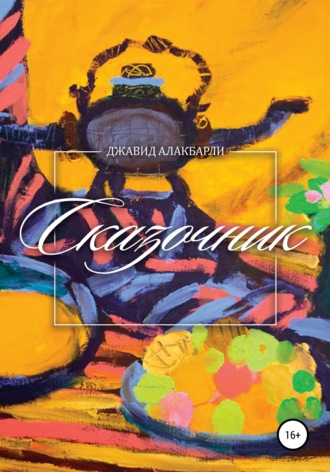

В мире слов он ощущал себя растерянным и даже потерянным. В мире слов ему было хорошо только тогда, когда слова подчинялись чётким канонам поэзии. Тогда в них появлялась магия. А ведь, по-существу, именно её он и пытался создавать на своих полотнах. Но это уже была не магия слов. То магическое сочетание красок, которое воспринимается как сказка, всегда удивляло тех, кто пытался понять его живопись. А её не надо было понимать. Просто надо было смотреть на всё это, не раздумывая на тему о том, на что же это похоже. Ну, на что может быть похожа сказка?

***

Он обожал дарить свои картины. Когда их накапливалось больше десяти в его мастерской, ему тут же начинало казаться, что он становится никому не нужным и совсем не интересным художником. Ведь он просто привык к тому, что уже законченные работы надо обязательно дарить. Потом почему-то к нему повадились ходить некоторые партийные чиновники. По их лицам он чётко понимал, что его картины им очень нравятся. Они покупали их. Зная его характер, никогда напрямую не давали ему денег. Просто оставляли их в мастерской. Он же, находя эти деньги, смирив свою гордость, забирал их. Покупал новые холсты, краски и кисти. Вновь и вновь рисовал.

А ещё он обожал дарить свои картины тем людям, которые ему просто нравились. Он не знал ни их имен, ни профессии, ни того, где они жили и чем зарабатывали на хлеб. Ведь дверь же в его мастерскую никогда не закрывалась. Те, кто приходили, приносили хороший чай и самые дешёвые сигареты. Ведь они знали, что он никакие другие, кроме этих, таких крепких и забористых, предназначенных для рабочего люда, не курит. Уходили они от него осчастливленные. Искренне радовались тому, что видели, может быть последнего из суфиев на этой земле. Видели настоящее чудо природы во плоти и крови. От всего того, что они видели в его мастерской, они поневоле сами становились немножко другими. А ещё они уносили его картины. Как память о нём.

А порой бывало так, что люди отказывались брать у него картины. Он же обожал полотна больших размеров. Возвращаясь с этюдов, он каждый раз переносил всё то, что было отражено в них, на большие холсты. Он не любил сдерживать полёт своей кисти. А для того, чтобы она летала, ему нужны были порой просто холсты огромных размеров. Вот и говорили иногда те, кого он хотел обрадовать своим подарком:

– Спасибо, спасибо, спасибо. Но нет! Мне некуда это повесить! Ну, нет у меня в моей хрущёвке такой большой пустой стены.

***

Когда художника не стало, выяснилось, что в различных художественных фондах и музеях, всё же, не очень много его работ. Он не очень любил все эти процедуры отбора картин, в результате которых государство покупало ту или иную работу. Если покупали – радовался, если отклоняли – не огорчался.

Ему очень не повезло, что какой-то его поклонник решил создать в его родном селе музей художника. Этот человек бывал, видимо, во многих музеях мира, но так и не понял, что же такое настоящий музей. Это было видно уже по тому, что он ухитрился повесить в этом, так называемом, музее копии его работ. Это были даже не те копии, которые создаются другими с работ большого мастера, а просто принты различных работ. Люди обычно приходят в домамузеи, чтобы понять, что такое «гений места». Тех предметов, которые окружали сказочника когда-то при жизни, в этом музее просто не было. Лишь железная кровать немножко напоминала ту, на которой когда-то спал художник. Словом, весь этот музей был, фактически, неким антимузеем.