Ольга Токарчук

Книги Якова

Было решено, что говорить будет Барух Пейсах, и он начал рассказывать обо всех бедах польских земель и одновременно бедах польских евреев, а в качестве доказательства представил летопись несчастий, составленную Майером из Щебжешина, по-еврейски называвшуюся «Цок Ха-итим», или «Бремя времен», опубликованную за несколько лет до этого. Но когда Барух слезливым голосом заговорил о войнах, болезнях, погромах и человеческой несправедливости, Шабтай внезапно прервал его и, указывая на свои алые одежды, громко воскликнул: «Разве вы не замечаете цвет мести?! Я одет в алое, как говорит пророк Исаия: день мести – в моем сердце, а год спасения уже настал!» Все склонились к земле – так неожиданно и так мощно прозвучал этот голос. Потом Шабтай сорвал с себя сорочку и отдал ее Исаие, сыну Давида Халеви, а остальным раздал кусочки сахара и велел положить в рот: «Да пробудится в них юношеская сила». Тогда Майер хотел сказать, что им нужна не юношеская сила, а мирная жизнь, но Мессия крикнул: «Замолчи!» Майер, по своему обыкновению, поглядывал украдкой на спасителя и видел его прекрасное, нежное лицо, мягкие черты и необычайной красоты глаза, окаймленные ресницами, влажные и мрачные. И видел, как темные пухлые губы Мессии еще дрожат от негодования и ходят желваки под смуглой кожей щек – лишенных щетины, гладких и, наверное, приятных на ощупь, точно превосходно выделанный нубук. И его очень удивило, что грудь Мессии действительно была как будто женская, выступающая, с коричневыми сосками. Тогда кто-то поспешно накинул на Мессию шаль, но вид этой обнаженной груди остался в памяти Майера на всю оставшуюся жизнь, а потом, как это случается с запечатлевшимися в памяти картинами, был раздроблен на слова и из этих слов сложен заново в головах его детей.

Скептически настроенный Майер ощутил словно бы укол в сердце, почувствовал, что растроган, и в его душе, должно быть, осталась глубокая рана, потому что он передал эту рану своим детям, а затем внукам. Отец Енты, Майер, был братом деда Элиши Шора.

А дальше что? Больше ничего. Они записали все в точности, каждое движение и каждое слово. Первую ночь сидели молча, не понимая, что на самом деле с ними произошло. Это был какой-то знак? Спасутся ли они сами? Способны ли перед лицом конца времени объять разумом происходящее? Ведь все иначе, наоборот.

Наконец, покончив с делами, они в странном, возвышенном состоянии духа вернулись домой, в Польшу.

Весть об отступничестве Шабтая поразила их как гром среди ясного неба. Это случилось 16-го дня месяца элул 5426 года, или 16 сентября 1666 года, но узнали они уже дома. В тот день неожиданно, слишком рано, выпал снег и засыпал еще не убранный урожай: тыкву, морковь и свеклу, которые рассчитывали дожить в земле до старости.

Весть разносили посланцы в разорванном от горя платье и с лицами, покрытыми дорожной пылью. Они даже не останавливались – причитая, шли от одной деревни к другой. Злой султан, правитель неверных, пригрозил Шабтаю смертью, если он не примет ислам. Он угрожал отрубить ему голову. И Мессия согласился.

Сначала все рыдали и недоумевали. Затем в домах воцарилась тишина. Один, два, три дня никто не спешил открывать рот. Что сказать? Что мы в очередной раз оказались слабы, обмануты, что Бог нас оставил? Мессия повержен? А ведь он был призван сбросить с престола султана, получить власть над всем миром, возвеличить униженных. И снова над бедными подольскими деревнями клочьями разорванного шатра нависли огромные серые фланелевые тучи. Майеру казалось, что мир загнивает, что его разъедает гангрена. Сидя за громоздким деревянным столом, посадив на колени младшую дочку, мелкую, словно горошинка, он, как и все остальные, расписывал гематрические столбцы. Лишь когда ударили первые морозы, появились письма и объяснения, и не проходило недели, чтобы какой-нибудь странствующий торговец не принес новых известий о спасителе. В те дни даже обычный молочник, развозивший молоко и масло по окрестным деревням, становился мудрецом. И на чем попало пальцем рисовал схемы спасения.

Из этих лихорадочных, отрывочных донесений следовало сложить целое, справиться в книгах, спросить совета у мудрецов. И постепенно той зимой стало проклевываться новое знание, к весне набравшееся сил и окрепшее, точно свежий побег. Как мы могли так ошибаться? Это печаль нас ослепила, сомнения, недостойные человека праведного. Да, он принял веру Магомета, принял – но не по-настоящему, а для виду; это его образ, Цель, то есть тень, облачилась в зеленый тюрбан, а Мессия спрятался и будет дожидаться лучших времен, которые скоро наступят – уже вот-вот, это вопрос нескольких дней.

У Енты до сих пор стоит перед глазами палец, рисующий в рассыпанной по столу муке Древо Сфирот[72], но одновременно она сейчас находится в деревне под Бережанами, восемьдесят лет назад. Тот день, когда ее зачали. Лишь теперь она может его увидеть.

Способна ли Ента в этом странном состоянии, в котором она оказалась, инициировать какие-то мелкие дела? Влиять на ход событий? Есть ли у нее такая возможность? Если есть, она бы изменила только один этот день.

Ента видит молодую женщину, идущую по полям с корзиной в руке, в корзине два гуся. Их шеи раскачиваются в такт ее шагов, глаза-бусинки смотрят по сторонам с доверчивостью, свойственной домашней птице и скотине. На опушке леса появляется конный казачий дозор, всадники скачут, они все ближе и ближе. Убегать поздно, женщина стоит озадаченная, заслоняется корзиной с гусями. Лошади окружают ее, напирают со всех сторон. Мужчины, как по команде, спешиваются; все происходит в молчании и очень быстро. Они легонько толкают ее, женщина опускается на траву, корзина падает, гуси выбираются наружу, но не уходят, а только шипят – угрожающе, предостерегающе – и наблюдают за происходящим. Двое держат лошадей, третий развязывает пояс широких сборчатых шаровар и ложится на женщину сверху. Затем они меняются, движения все ускоряются, становятся торопливыми, словно по долгу службы, – в сущности, не похоже, чтобы все это доставляло мужчинам удовольствие. Сперма вливается внутрь, потом стекает на траву. Последний немного сжимает женщине шею, и она уже примиряется с мыслью, что сейчас умрет, но тут товарищ подает мужчине поводья, и он вскакивает в седло. Еще мгновение смотрит на женщину, словно желая запомнить свою жертву. Затем они поспешно уезжают.

Женщина сидит, раскинув ноги, возмущенные гуси смотрят на нее, неодобрительно гогоча. Она вытирает между ногами подолом, потом рвет листья и траву. Наконец бежит к речке, высоко задирает юбки, садится в воду и выталкивает из себя семя. Гуси думают, что им тоже можно, и тоже бегут в воду. Но прежде чем они успевают в нее войти – неторопливо, как и подобает гусям, – женщина ловит птиц, сажает обратно в корзину и возвращается на тропинку. Перед деревней она замедляет шаг, еще и еще, наконец останавливается совсем, будто коснулась невидимой границы.

Это мать Енты.

Наверное, поэтому она всю жизнь внимательно и подозрительно наблюдала за дочерью. Ента привыкла к сдержанному взгляду, который мать бросала на нее, что-нибудь делая за столом, нарезая овощи, чистя сваренные вкрутую яйца, моя посуду. Мать то и дело поглядывала на девочку. Как волк, как собака, собирающаяся вонзить зубы в чью-то ногу. Со временем к этому взгляду прибавилась гримаса: верхняя губа чуть приподнималась к носу, выражая то ли неприязнь, то ли отвращение – легкое, едва заметное.

Ента вспоминает, как, заплетая ей косы, мать обнаружила под волосами над ухом темную родинку и очень обрадовалась. «Смотри, – сказала она отцу, – у нее родинка в том же месте, где у тебя, только с другой стороны, словно отражение в зеркале». Отец отреагировал спокойно. Он ни о чем не догадывался. Мать умерла, зажав тайну в кулаке. Умерла в каких-то судорогах, в ярости. Наверное, вернется на землю диким животным.

Она была одиннадцатым ребенком. Майер назвал ее Ента, что означает: тот, кто распространяет новое, и тот, кто учит других. У матери уже не было сил ухаживать за ней – она была слишком слаба. О Енте заботились другие женщины, вечно суетившиеся в доме, – двоюродные сестры, тетка, какое-то время бабушка. Она вспомнила, как мать по вечерам снимала с головы чепец – тогда Ента видела вблизи ее некрасивые, коротко, неаккуратно подстриженные волосы на нездоровой, шелушащейся коже.

У Енты было шестеро старших братьев, которые учились в иешиве и дома заучивали Писание, а она, слишком маленькая, чтобы заниматься настоящими женскими делами, болталась рядом со столом, за которым они сидели. Еще у нее было четыре старшие сестры, одна из которых уже вышла замуж, а другую усиленно сватали.

Отец заметил интерес и любознательность дочери, поэтому показал ей буквы, думая, что она воспримет их как своего рода картинки, похожие на драгоценности и звездочки: красивый алеф, похожий на отражение кошачьей лапы, шин, как лодочка с мачтой, какую делают из коры и бросают в воду. Но Ента, неведомо как и когда, выучила буквы иначе, по-взрослому, так что вскоре смогла складывать их в слова. Мать с неожиданной яростью – как будто Ента тянулась слишком высоко – била ее за это по рукам. Сама она читать не умела. Зато охотно слушала, когда отец – редко, а чаще их пожилой родственник Хромой Абраша рассказывал женщинам и детям истории из книг на идише; Абраша всегда делал это жалобным голосом, будто написанные слова были сродни плачу. Он начинал, когда смеркалось, при тусклом свете свечей, поэтому вместе с чтением в дом по вечерам приходила стойкая печаль деревенских каббалистов, которых в ту пору было немало. Эту печаль удавалось распробовать так же, как некоторым случается распробовать водку. А потом на них на всех накатывала такая меланхолия, что кто-нибудь непременно начинал плакать и хныкать. Тогда хотелось коснуться всего, о чем говорил Абраша, протянуть руку за чем-то конкретным, но ничего не было. И это отсутствие наводило ужас. Оно рождало настоящее отчаяние. Кругом темень, холод и сырость. Летом – пыль, высохшая трава и камни. Где все это – этот мир, вся эта жизнь, этот рай? Как до них добраться?

Маленькой Енте казалось, что каждый следующий вечер, наполненный рассказами, – еще более плотный, темный, непроницаемый, особенно когда Хромой Абраша говорил низким, ласковым голосом:

– А известно, что просторы мира полны призраков и злых демонов, порожденных человеческим грехом. Они витают в пространстве, как ясно написано в Книге Зоар. Следует остерегаться, чтобы по дороге в синагогу они не пристали к человеку, поэтому тот должен знать, чтó написано в Зоаре, а именно что с левой стороны поджидает вредитель, поскольку мезуза прибита только справа, а в мезузе написано Имя Бога – Шаддай, который побеждает вредителя, и поэтому сказано: «Напиши эти слова на косяках дома твоего».

Они согласно кивали. Это мы знаем. Левая сторона.

Ента это помнила. «Воздух полон глаз, – шептала мать, тормоша ее, словно тряпичную куклу, каждый раз, когда одевала. – Они смотрят на тебя. Только задай вопрос, и духи тут же ответят. Нужно просто уметь спрашивать. И находить ответы: в молоке, разлитом в форме буквы самех, в отпечатке конского копыта в форме буквы шин. Собирай, собирай знаки и вскоре прочтешь всю фразу. Что за премудрость – читать книги, написанные людьми, если весь мир – книга, написанная Богом, включая глинистую тропу, ведущую к реке. Присмотрись к ней. А еще гусиные перышки, высохшие древесные волокна на досках в заборе, трещины в глине на стенах дома – вот эта совсем как одна из букв: шин. Ты это знаешь, прочти, Ента».

Она боялась матери – еще бы! Крошечная девочка стоит перед худосочной женщиной, вечно что-то бормочущей, с неизменной злобой. Мегера – так ее называла вся деревня. Настроение у матери менялось слишком часто, и когда она брала Енту на колени, та никогда не знала, последуют ли за этим поцелуй и объятия, или мать больно сожмет ей плечи и встряхнет, словно куклу. Поэтому предпочитала держаться подальше. Наблюдала, как мать своими худыми руками укладывает в сундук остатки былого приданого – она происходила из Силезии, из богатого еврейского рода, но осталось от этого богатства немного. Ента слышала, как родители постанывают в постели, и знала, что это отец тайком от остальных членов семьи изгоняет из матери диббука. Мать сначала слабо сопротивлялась, потом глубоко вздыхала, как человек, нырнувший в холодную воду, в ледяную воду миквы и укрывшийся там от зла.

Однажды в голодный год Ента подсмотрела, как мать поедает припасы, предназначенные для всей семьи: сгорбленная спина, худое лицо, пустые глаза, такие черные, что не видно зрачков.

Когда Енте было семь лет, мать умерла в очередных родах – и она сама, и ребенок, которому не хватило сил выбраться на свет. Для Енты это был, конечно же, диббук, которого та съела, воруя еду, и которого отец не сумел изгнать во время ночных схваток. Он устроился в животе ее матери и отказался уходить. А смерть – наказание. За несколько дней до роковых родов, толстая и опухшая, с безумными глазами, мать разбудила Енту на рассвете, дернув за косички, и сказала:

– Вставай, Мессия пришел. Он уже в Самборе.

После смерти жены Майер, которого мучило смутное чувство вины, стал сам заботиться о дочери. Он не знал, чем ее занять, поэтому, пока отец изучал книги, Ента сидела рядом и вглядывалась в страницы.

– А как будет выглядеть спасение? – спросила она однажды.

Майер, очнувшись, встал из-за стола и прислонился спиной к печи.

– Это просто, – ответил он. – Когда последняя искорка божественного света вернется к своему источнику, нам откроется Мессия. Все законы будут упразднены. Исчезнет разделение на кошерное и некошерное, святое и проклятое, ночь нельзя будет отличить от дня, и сотрутся различия между женщиной и мужчиной. Буквы в Торе будут переставлены таким образом, что возникнет новая Тора, и все в ней будет наоборот. Человеческие тела сделаются легкими, как духи, и новые души спустятся к ним с самого престола доброго Бога. Исчезнет и потребность в пище и питье, больше не надо будет спать, и все желания рассеются, как дым. Телесное воспроизведение уступит место слиянию святых имен. Талмуд покроется пылью, всеми забытый и ненужный. Всюду будет светло от сияния Шхины[73].

Однако позже Майер счел необходимым напомнить дочери о самом главном.

– Между сердцем и языком – пропасть, – сказал он. – Запомни это. Приходится скрывать свои мысли, особенно если ты, на свое несчастье, родилась женщиной. Думай так, чтобы остальные не догадались, что ты вообще думаешь. Веди себя так, чтобы сбить окружающих с толку. Мы все должны так поступать, но женщины – особенно. Талмудисты знают о силе женщин, но боятся ее, поэтому прокалывают девочкам уши, чтобы ослабить их. Но мы – нет. Мы не делаем этого, потому что мы сами подобны женщинам. Мы скрываемся. Притворяемся глупцами, притворяемся не теми, кем являемся. Приходя домой, снимаем маски. На нас лежит бремя молчания.

И теперь, когда Ента лежит, прикрытая до подбородка, в дровяном сарае в Королёвке, она знает, что всех обманула.

8

Мед, не съесть его слишком много, или Учеба в школе Иссахара в Смирне, в турецких краях

Благодаря школе Иссахара Нахман отлично разбирается в гематрии, нотариконе[74] и темуре[75]. Среди ночи его разбуди – начнет переставлять буквы и конструировать слова. Он уже взвесил и определил количество слов в молитвах и благословениях, чтобы понять, по какому принципу они построены. Сравнил их с другими, преобразовал, переставляя буквы. Много раз, лежа с закрытыми глазами и мучаясь бессонницей в жаркие смирненские ночи, когда реб Мордке молча удалялся, покуривая трубку, Нахман забавлялся до самого рассвета – играл словами и буквами, выстраивая абсолютно новые, невероятные значения и связи. Когда первые лучи рассвета освещали серую площадь с несколькими чахлыми оливами, под которыми среди куч мусора спали собаки, ему казалось, что мир слов гораздо более реален, нежели то, что видят его глаза.

Нахман счастлив. Он всегда садится позади Якова – любит смотреть на него со спины. В Книге Притчей Соломоновых 25:16 как будто о нем говорится: «Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, не то пресытишься им и изблюешь его».

Между тем, помимо хаккарат паним – умения читать выражения лиц – и сидрей ширтутин – искусства хиромантии, избранные ученики, в том числе Нахман и Яков, под руководством Иссахара и реб Мордке постигают еще одно тайное знание. Вечером в маленькой комнате оставляют только две свечи и все садятся у стены на пол. Голову нужно опустить между колен, низко. Тогда человеческое тело возвращается в то положение, которое оно принимало в материнской утробе, то есть еще обретаясь вблизи Бога. Когда сидишь так несколько часов, когда легкие снова наполняются воздухом и слышится биение собственного сердца, человеческий разум начинает свой путь.

Якова, высокого и крепкого, всегда окружает стайка слушателей. Он рассказывает о приключениях своей юности в Бухаресте, Нахман слушает вполуха. Яков говорит, что однажды заступился за еврея – и на него напали двое всадников аги[76]. Он дрался скалкой для теста и этой скалкой победил всех турецких стражников. А когда его обвинили в нанесении телесных повреждений и он предстал перед судом, аге настолько понравилась храбрость Якова, что он не только освободил юношу, но и щедро одарил. Конечно, Нахман ему не верит. Вчера Яков рассказывал о волшебном сверле, которое, если его натереть какими-то чудодейственными травами, указывало, где в земле спрятаны сокровища.

Вероятно, заметив пристальный взгляд Нахмана, всегда поспешно отворачивающегося, стоит на него посмотреть, Яков говорит по-турецки:

– А ты, фейгеле, чего так глядишь на меня?

Похоже, он хотел оскорбить Нахмана. Тот моргает, изумленный. Не в последнюю очередь тем, что Яков воспользовался еврейским словом «фейгеле», которое означает «птица», а также того, кто женщинам предпочитает мужчин.

Яков, довольный тем, что сбил Нахмана с толку, широко улыбается.

Некоторое время они пытаются найти общий язык. Яков начинает с того, на котором здесь говорят евреи, – ладино[77], однако Нахман ничего не понимает и отвечает на древнееврейском, но обоим тяжело просто так болтать на священном языке, и они запинаются. Нахман переходит на идиш, Яков говорит на нем с диковинным акцентом, поэтому отвечает по-турецки – бегло, радостно, словно вдруг ощутил под ногами родную почву, но теперь уже Нахман чувствует себя не слишком уверенно. В конце концов они принимаются болтать на какой-то смеси языков, не заботясь о происхождении того или иного слова. Слова – не аристократы, чтобы вникать в их родословную. Слова – купцы, деловые и проворные: одна нога здесь, другая там.

Как называется место, где пьют каффу? Кахвехане, верно? А смуглый коренастый турок-южанин, который разносит покупателям купленные на базаре товары, – хамаль. А рынок, где торгуют камнями, на котором Яков бывает каждый день, – безестан, так ведь? Яков смеется, у него красивые зубы.

ПОСКРЁБКИ. ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЛИСЬ В СМИРНЕ В ЕВРЕЙСКОМ ГОДУ 5511 И КАК ВСТРЕТИЛИ МОЛИВДУ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО ДУХ ПОДОБЕН ИГЛЕ, ПРОДЕЛЫВАЮЩЕЙ В МИРЕ ДЫРУ

Я принял близко к сердцу то, чему нас учил Иссахар. А говорил он, что есть четыре типа читателей. Есть читатели-губки, читатели-воронки, читатели-фильтры и читатели-сита. Губка впитывает в себя все подряд; разумеется, такой читатель многое запоминает, однако не в состоянии извлечь суть. Воронка: одним концом в себя принимает, а через другой – все прочитанное выпускает. Фильтр пропускает вино и задерживает один лишь осадок – такому горе-читателю лучше бы заняться ремеслом. Сито отделяет плевелы – остается отборное зерно.

«Я хочу, чтобы вы уподобились ситу и не удерживали в себе ничего дурного и скучного», – говорил нам Иссахар.

Благодаря заведенным еще в Праге знакомствам и доброй репутации реб Мордке нас обоих, на наше счастье, за очень приличные деньги наняли помогать тринитариям[78], выкупавшим христианских пленных из турецкого рабства. Мы заняли место еврея, внезапно скончавшегося от какой-то лихорадки, – ему срочно искали замену. В наши обязанности входило обеспечивать верующих пищей во время их пребывания в Смирне; поскольку к тому времени я свободно говорил на турецком и, как уже было сказано, неплохо знал польский, меня также брали переводить, и вскоре я сделался, как это называют турки, драгоманом – переводчиком.

Все происходило в порту, тринитарии навещали пленников во временных камерах, где тех содержали, и расспрашивали: откуда они, имеют ли родственников, способных заплатить выкуп и вернуть братьям-тринитариям залог.

Иногда случались забавные истории, как, например, с одной соотечественницей из-под Львова. Ее звали Заборовская, а родившегося в неволе маленького сына – Исмаил. Эта женщина чуть было сама не сорвала сделку, потому что категорически отказывалась изменить магометанской вере и крестить ребенка, так что братья-тринитарии с ней намучились.

Еще одним переводчиком у тринитариев служил человек, который сразу привлек мое внимание, потому что я слышал, как он разговаривает с кем-то по-польски, хоть и одет в турецкое платье. У него были выцветшие на солнце волосы и коротко стриженная рыжеватая борода. Коренастый и мускулистый, он казался сильным и выносливым. Я наблюдал за ним украдкой, но не хотел заговаривать, пока не представится возможность. Однажды, заметив, как я пытаюсь что-то объяснить на польском языке людям, приехавшим из Малой Польши[79], проделавшим такой путь, чтобы выкупить своего родственника, он подошел ко мне и, похлопав по плечу, обнял, как обнимают земляка. «Откуда ты?» – спросил он без церемоний, что очень тронуло меня, потому что никогда еще ни один человек благородного происхождения не относился ко мне так сердечно. Затем он заговорил со мной на древнееврейском, довольно бегло и по-нашему, с идишским акцентом. Голос у него был звучным, он мог бы стать оратором. Вид у меня, должно быть, сделался глупый, потому что незнакомец громко рассмеялся, сильно запрокидывая при этом голову – так, что можно было едва ли не в глотку ему заглянуть.

В Смирну его привели какие-то загадочные дела, говорить о которых он не пожелал, но утверждал, что является принцем острова, находящегося в греческом море и названного в его честь – Моливда. Однако говорил об этом так, будто закидывал удочку: поверим ли, поймаемся ли на крючок? Говорил так, словно и сам себе не вполне верил, словно в запасе у него имелось еще несколько версий, столь же правдоподобных. Тем не менее мы как-то сблизились. Ко мне он относился по-отцовски, хотя был лишь немногим старше. Расспрашивал нас о Польше – мне приходилось рассказывать ему самые обычные вещи, и это, похоже, доставляло ему удовольствие: каковы нравы шляхты и мещан во Львове, какие там магазины, есть ли где выпить хорошей каффы, чем торгуют евреи и чем – армяне, что едят и какой алкоголь пьют. По правде говоря, я плохо ориентировался в польских делах. Я рассказал ему о Кракове и Львове, подробно описал Рогатин, Каменец и Буск – мой родной городок. Должен признаться, мне тоже не удавалось избежать внезапных приступов тоски, каким подвержены путешественники, оказавшиеся вдали от дома. Но этот человек – такое ощущение, что он давно не бывал в родных краях, поскольку интересовался мелочами и задавал странные вопросы. Моливда, в свою очередь, поведал о своих приключениях на море и встречах с пиратами и так живописал морские сражения, что послушать о них присаживались даже тринитарии в своих белых плащах с крестами. В беседах с монахами Моливда переходил на польский, и по интонациям (понимал я тогда еще не все) было ясно, с каким почтением они к нему относятся – не как к простому смертному. Именовали его тринитарии «граф Коссаковский», отчего у меня странным образом перехватывало дыхание, поскольку я никогда близко не имел дела с аристократами, пускай даже столь чудаковатыми.

Чем ближе мы сходились с Моливдой, тем больше он нас удивлял. Мало того что бегло читал и говорил на древнееврейском, но разбирался также в основах гематрии! Очень скоро стало очевидно, что его ученость значительно превосходит осведомленность обыкновенного гоя. Еще Моливда говорил по-гречески и даже турецким овладел в достаточной мере, чтобы выдавать расписки.

Однажды к Иссахару приехал Това из Никополя, которого мы еще не знали, но о котором слышали только хорошее, а кроме того, изучали его книгу и его стихи. Он был человеком скромным и замкнутым. Тову повсюду сопровождал тринадцатилетний сын, красивый мальчик, и вместе они выглядели так, будто ангел присматривает за мудрецом.

Споры, начавшиеся после его приезда, направили наши дискуссии в совершенно новое русло.

Иссахар сказал:

«И ждать больших событий, солнечных затмений или наводнений уже не приходится. Удивительный процесс спасения совершается вот здесь. – Он звонко похлопал себя по груди. – Мы поднимаемся с глубочайшего дна, подобно тому как он поднимался и падал, неустанно сражаясь с силами зла, с демонами тьмы. Мы освободимся, даже если здесь, в миру, нам суждено быть рабами… только тогда мы поднимем Шхину из праха, мы, мааминим, истинно верующие».

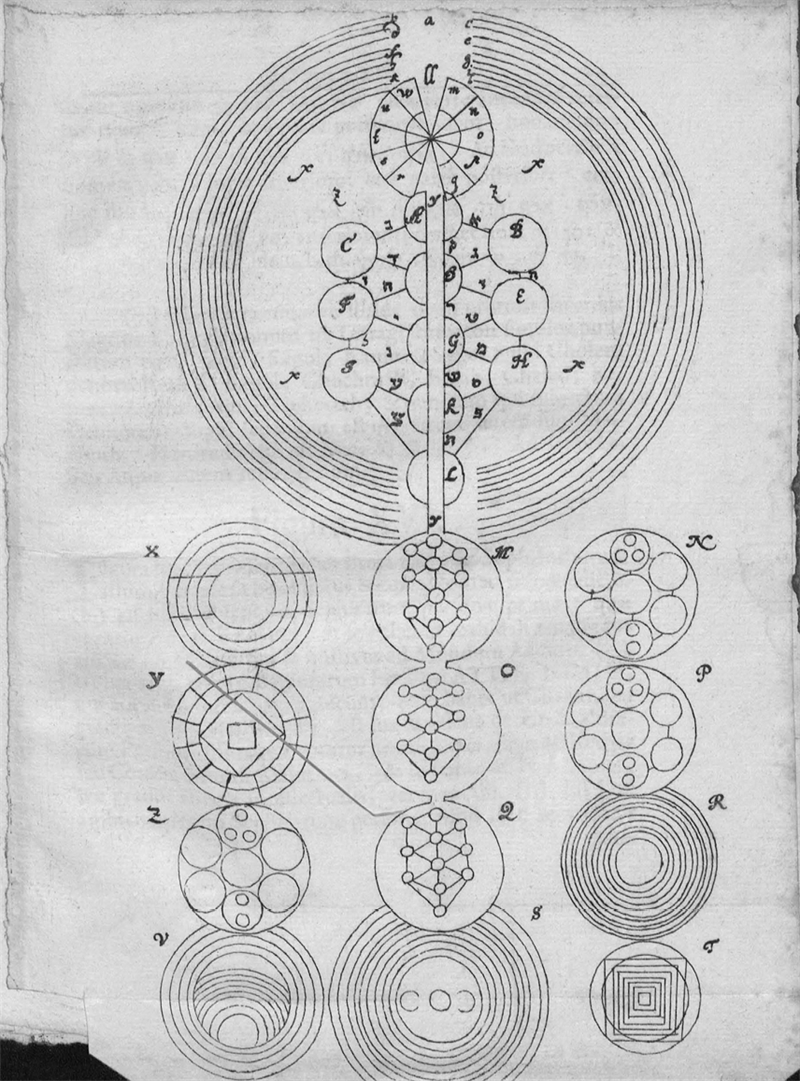

Ris 143.Kregi sefirot

Радостно и удовлетворенно я записывал эти слова. Именно так следовало понимать поведение Шабтая. Он выбрал свободу в сердце, а не волю в мире. Обратился в ислам, чтобы сохранить верность своей миссии спасения. А мы, глупцы, ожидали, что он приведет к дворцу султана тысячное войско с золотыми щитами. Мы были как дети, возжелавшие чудесных игрушек, ахайя эйнаим, иллюзии, фокуса для малышей.

Тот, кто полагает, будто Бог обращается к нам через внешние события, ошибается, уподобляется ребенку. Бог шепчет в самую глубину нашей души.

«Это великая загадка и непостижимая тайна, что искупителем становится тот, кто более всех поруган, кто достиг дна страшнейшего мрака. Теперь мы ждем его возвращения; он станет возвращаться в разных обличьях, пока наконец тайна не претворится в одном: Бог воплотится в человеке, наступит Двекут[80] и воцарится Троица». Слово «Троица» Иссахар произнес тише, чтобы не раздражать тех, кто полагал столь слабого Мессию чересчур христианским. Но разве во всякой религии не содержится доля истины? Каждая из них, даже самая варварская, осенена искрой божественности.

Тогда из облака дыма прозвучал голос реб Мордке:

«А может, Мессия показал нам пример и мы должны последовать за ним в эту тьму? Многие в Испании приняли религию Эдома»[81].

«Не дай Бог, – возразил Това. – Не нам, малым мира сего, подражать Мессии. Лишь ему под силу погрузиться в грязь и мерзость, полностью окунуться в них и выйти незапятнанным, кристально чистым и безупречным».

Това считал, что не следует слишком сближаться с христианством. Позже, когда мы возбужденно спорили с другими по поводу Троицы, он утверждал, что христианское учение о Троице – искаженная версия древнего учения о божественной тайне, сегодня полностью забытого. Тень его и ложная версия.

«Держитесь подальше от Троицы», – предостерегал он.

Эта картина глубоко врезалась мне в память: при мерцающем свете масляной лампы все вечера напролет трое зрелых бородатых мужчин ведут споры о Мессии. За каждым письмом от братьев из Альтоны или Салоников, из Моравии, Львова или Кракова, из Стамбула или Софии следовала череда бессонных ночей, и в этот смирненский период наши мысли были весьма созвучны. Иссахар казался наиболее сдержанным, Това же бывал саркастичен, и должен признать, я старался избегать его гневного взгляда.

Да, мы знали, что с появлением Шабтая Цви мир приобрел иное обличье – застывшее; он лишь кажется прежним, а на самом деле – совершенно иной, чем раньше. Старые законы больше не действуют, заповеди, которым мы доверчиво следовали в детстве, утратили смысл. Тора на вид та же самая, буквы в ней не изменились, никто их не переставлял, но читать по-прежнему уже невозможно. Привычные слова открывают совершенно новый смысл, и мы его видим и понимаем.

Всякий, кто в этом искупленном мире придерживается старой Торы, чтит мертвый мир и мертвый закон. Совершает грех.

Мессия завершит свое мучительное путешествие, разрушив изнутри пустые миры, обратив в прах мертвые законы. Следовательно, старый порядок необходимо уничтожить, чтобы возобладал новый.

Разве учения и писания не показывают нам со всей очевидностью, что Израиль именно для того был рассеян по свету, чтобы собрать все искры святости, даже в самых отдаленных уголках мира, вознести их из темниц? Не учил ли нас Натан из Газы еще одной вещи? Что порой эти искры так глубоко и постыдно вязнут в плоти материи, что подобны драгоценным камням, упавшим в навоз? В самые тяжкие мгновения тиккун не было никого, кто сумел бы их извлечь, только он один: ему самому пришлось испытать грех и зло – и вынести оттуда священные искры. Должен был появиться такой человек, как Шабтай Цви, и принять ислам, совершить отступничество за всех за нас, чтобы нам больше не пришлось это делать. Мало кто в состоянии уразуметь подобное. Но Исаия учит нас: Мессия будет отвергнут своими и чужими, так гласит пророчество.

Това уже собирался уезжать. Он накупил шелка, который возили сюда на кораблях из Китая, и китайского фарфора, тщательно упакованного в бумагу и опилки. Накупил индийских благовоний. Сам отправился на базар за подарками для жены и любимой дочери Ханы, о которых я тогда впервые услышал, еще не зная, как будут разворачиваться дальнейшие события. Иссахар рассматривал шали, расшитые золотом, и туфли с вышивкой. Мы с реб Мордке зашли к нему, когда Това отдыхал, отправив помощников на таможню за ферманами – через несколько дней он собирался двинуться в обратный путь. Поэтому все, у кого были родственники в северных краях, теперь писали письма и собирали небольшие посылки, чтобы отправить вместе с караваном Товы на берега Дуная – в Никополь и Джурджу, а оттуда – дальше, в Польшу.

Мы сели рядом с ним, и Мордехай достал откуда-то бутылку превосходного вина. После двух стаканов лицо Товы оттаяло, на нем появилось выражение детского удивления, брови приподнялись, лоб нахмурился, и я подумал, что Това все время себя контролирует, а сейчас мне довелось увидеть настоящее обличье этого мудрого человека. Как бывает с людьми, не привыкшими пить, вино быстро ударило ему в голову. Реб Мордке принялся подшучивать: «Как не пить, когда у тебя свой виноградник?» Но причина нашего визита была иной. Я снова почувствовал себя сватом – как прежде. Речь шла о Якове. Во-первых, он сблизился с евреями из Салоников, которые поддерживали Кунио, сына Барухии[82], что очень нравилось Тове, поскольку он тоже тяготел к ним. Но мы с реб Мордке упорно возвращались еще к одному вопросу – наш напор, напор «этой парочки из Польши», как величал нас Това, был подобен спирали: кажется, будто он ослабевает, но потом вновь набирает силу, только в новой форме. А той точкой, к которой всякий раз, после весьма далеких отступлений и очень свободных ассоциаций, возвращался каждый разговор, был Яков. Чего мы добивались? Мы хотели женить Якова на дочери Товы, чтобы Яков стал уважаемым человеком. Не состоящий в браке еврей – никто, и никто не станет воспринимать его всерьез. Что еще? Что, словно бы чудом, родилось в наших головах? Это была смелая мысль, может и опасная, но я вдруг увидел ее целиком, и она показалась мне совершенной. Я словно бы понял, ради чего все это – наши странствия с реб Мордке, учение. Возможно, вино расслабило мой разум, потому что все внезапно прояснилось. И тогда реб Мордке произнес вместо меня: