Виорэль Михайлович Ломов

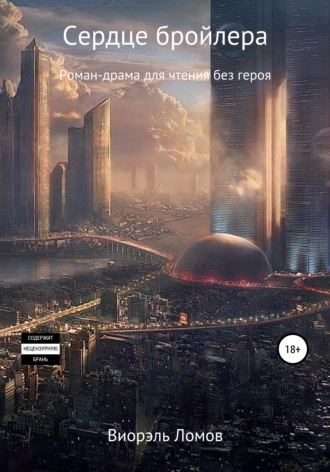

Сердце бройлера

– Где все не источаемо и неизреченно? – спросил Сергей.

– Нет, вы мне положительно нравитесь. Как, Яна?

– Мне тоже, – сказала та.

***

Когда поезд подошел к Нежинску, профессор Никольский куда-то исчез. Словно его и не было. Только визитка осталась… Яну кто-то встречал. Она помахала Сергею рукой. Ему вдруг показалось, что у нее, как у бога Шивы с Востока, четыре руки и глаз во лбу, которым она прожгла Сергея насквозь.

12. Служение человечеству

Много лет Суэтин наивно полагал, что главное в жизни это подвижничество и служение человечеству. Собственно, этому научила его своим примером мать. Сам он не провозглашал этих лозунгов, но верил тем людям, кто озвучивал его мысли. Суэтину как-то даже не приходило в голову, что лучше всех озвучивают чужие мысли дикторы и попугаи. Но когда к сорока годам он увидел, что его сверстники-бездари заняли посты, а самые глупые из них стали вдруг изрекать непогрешимые истины, он понял, что опоздал на жизнь.

Служение человечеству после защиты диссертации обернулось должностью начальника лаборатории и повышением месячного оклада, статьями и докладами, насыщенными цифирями и картинками, непременным участием во всех заседаниях и попойках, членством во всех комиссиях, и не требовало (в отличие от всего предыдущего периода) ни искр прометеева огня, ни бессонных ночей, ни подвижничества. Служение не вызывало больше срывов в психике или сбоев в здоровье, а напоминало то ли лишайник, то ли въедливую живучую плесень, состоявшую из приставок «квази» и «псевдо». Непонятно кто убрал натянутые струны ежеминутной любознательности, а вместе с ними и музыку небесных сфер. Мысль уже не взлетала в запредельные выси, а хлопала крыльями над головой и ладошками на всевозможных симпозиумах и конференциях, позвякивала стеклянными бочками фужеров и рюмок, шуршала новенькими грошовыми купюрами за сданный этап научно-технической «Владимирки» или очередное «изобредение» ума. Нет, это был не пресловутый уровень или порог компетентности, это был просто другой образ жизни, который надо было соблюдать, чтобы так жить дальше. Отказаться же в сорок лет от карьеры и сопутствующих ей знаков внимания судьбы не так и просто, как кажется со стороны состоятельных критиков. От чего-то отказываться можно в юности, а в зрелом возрасте за это надо хвататься, пока еще есть силы это удержать.

Да, прошло уже десять лет, не меньше, подумал Суэтин. Он вспомнил вдруг о том времени и понял, что все последующее было лишь повтором тех дней.

***

Тогда на очередную конференцию съехалось полстраны. Одних только приглашенных ученых из Москвы и ряда других научных центров было сто пятьдесят человек да еще десятка два директоров и главных инженеров основных предприятий отрасли и представителей научно-технического управления и Госстандарта. На пленарном заседании присутствовали также в роли научных генералов первый секретарь горкома и секретарь райкома. Возглавлял президиум конференции начальник главка Барабанов. Это был крупный и твердый мужчина, любящий во всем, что касалось других, менее крупных и менее способных к администрированию, исполнительность и точность, но и достаточно мягкий, чтобы не говорить им всем без разбора «ты», во всяком случае на пленарном заседании. Барабанова второй день мучила изжога и он постоянно подливал себе содовой, то и дело выходя на время из президиума.

Суэтин на четверть часа задумался и перестал следить за ходом конференции. Он пребывал как бы вне себя и вне своих должностных обязанностей. Ему показалось весьма любопытным то обстоятельство, что все, кто сидел в зале, с радостью воспринимали критику в свой адрес. Они словно специально собрались сюда, чтобы выслушать в отношении себя как можно более жестких и нерадостных слов, радостно подставляя помоям грудь и голову. Странно, что диких лошадей разума всю жизнь объезжают люди, не имеющие понятия о лошадях. Впрочем, тут собрались исключительно ослы и пони. Да еще мулы, много мулов, способных только к тяжелой физической работе и весьма терпеливых и неприхотливых к условиям жизни.

В уши его ворвался смех зала. Смеялись над репликой начальника главка, которую он удачно отпустил по ходу доклада в адрес профессора Морозова. Профессор в начале пятидесятых был удостоен сталинской премии за укрепление обороноспособности страны по представлению самого Берии. Берия тогда сказал: «Если надо, Морозов с блеском докажет, что говно – это конфетка! Таким людям цены нет!» Начальник главка вдруг вспомнил об этом и на слова профессора: «Если надо, наша кафедра добьется этого!» – сказал: «Мы знаем, профессор, вы с блеском можете доказать это!» Профессор, вертя указкой, пытался улыбнуться, и от напряжения у него на лбу надулась жила. Ее было хорошо видно даже из двенадцатого ряда. А у Барабанова от удачной шутки напрочь прошла изжога.

На Суэтина вдруг нашла такая тоска, что он встал и покинул зал. И в последний момент удержал дверь, которая должна была хлопнуть так, чтобы навеки закрыть его карьеру. Что удержало его? Инстинкт самосохранения? Просто рука заслонилась от удара судьбы.

***

Он тогда шатался по городу, как пьяный, не помня себя. Он тогда впервые понял, что тоска это то, что удерживает в вертикальном состоянии человеческий скелет. Тоска – это и есть жизнь. Вдруг увидел перед собой медведя. Медведь шатался по клетке. Перестал шататься. Уставился на Суэтина. Глаза в глаза. Вот оно соприкосновение двух бездн, у каждой из которых свое время. И в этот момент Суэтину показалось, что он медведя понимает лучше, чем начальника главка Барабанова, чем академика Дринкина, чем профессора Морозова, чем Настю, чем самого себя, в конце концов. В глазах медведя было два вопроса и там же оба ответа:

1. Что же ты, друг Суэтин, такой большой, а никак не поймешь, что в этой жизни есть одно лишь благо – и оно есть у тебя: ты смотришь на меня сквозь прутья клетки с другой стороны, со стороны свободы. Чего же тебе надо еще? Представь, что ты стал скульптурой, и тебе сразу же твоя сегодняшняя свобода покажется безграничной, даже если ты будешь скульптурой Наполеона.

2. Что же ты, друг Суэтин, занимаешься всем на свете, кроме самого света? Почему ты не довел до конца того дела, ради которого ты и появился на этот свет? Почему ты испугался неудачи, насмешек, почему ты испугался какого-то Дринкина? Почему ты вцепился когтями, которых и нет у тебя, в видимость благополучия? Это такая хрупкая веточка: обломится, упадешь на землю и свернешь себе шею.

Думает, небось, чего я уставился на него, подумал Суэтин. Два шатуна. У нас теперь с ним шатунно-шатунный механизм. Куда выедем на нем, мишка? Из одной страны Шатунии в другую страну Шатанию? Остаток дня Суэтин провел в зоопарке, и звери с птицами его успокоили. Домой он вернулся почти спокойный.

Он с улыбкой рассказал Насте, как сегодня, вместо того, чтобы протирать штаны на конференции, а потом наливаться водкой, он прекрасно провел время в зоопарке, где имел беседу с бурым медведем.

– Ты знаешь, Настя, я только сегодня понял, что медведь обходится совершенно без начальства. Мне почему-то стало его безумно жалко. Я долго и, похоже, безуспешно пытался вразумить его, как много он потерял от этого.

– И как же ты вразумлял его? – Настя внимательно смотрела на Евгения. В последнее время он стал какой-то не такой.

– Ну, как? Словами, конечно. Я ему говорил о том, что хороший начальник не должен замечать стараний подчиненных выглядеть идиотами. О том, что… Давай по порядку вспомню. Значит, так: я ему говорил о том, что хороший начальник не должен замечать стараний подчиненных выглядеть идиотами.

– Это ты уже сказал, – Настя села на табуретку. В голове у нее вертелась шальная мысль: в своем ли он уме?

– О том, что завтрашний начальник чистит сегодняшнему начальнику башмаки, только что оттоптавшие вчерашнего начальника. О том, что начальник может в кабинете не иметь зеркала, так как лица подчиненных, как зеркала, повторяют выражение его лица. Тут только не перепутать, у кого зеркала венецианские, а у кого кривые.

– И это ты говорил медведю?

– Ну, не людям же. Люди сочли бы меня по меньшей мере сумасшедшим. Хорошо, народу мало было. Еще говорил ему о том, что подчиненные весьма искусно ведут бой с тенью грозного начальника и, как правило, всегда выходят в нем победителями. Говорил о том, где много начальников, там нет закона. Рассказал о том, как надо случайно встречать начальника в туалете. На всякий случай, чтобы почаще попадать тому на глаза в неофициальной обстановке. Одно забыл сказать ему: некоторые начальники (в силу разных причин) терпеть не могут коллективного решения своих маленьких и тем более больших личных проблем.

– Ну, и что твой мишка? – засмеялась Настя.

Нет, вроде в обычном своем желчном состоянии духа. Пройдет. Выговорится, проспится, и пройдет само собой.

– Мой мишка? Кивал головой, соглашался. Я, наверное, первый был, кто с ним так по душам и долго разговаривал.

– Да уж! Наверное, первый. И последний.

– Рассказал ему о начальнике заводского КБ. Я спросил мишку: верит ли он в любовь? Мишка махнул головой – верит. А вот начальник КБ, сказал я, сомневается, есть она на свете или нет ее. Во всяком случае, документацию на нее он еще не получил. Рассказал и о том, как выглядеть строгим. Это же главное, что требуется от начальника, – выглядеть строгим.

– Неужели он все это слушал?

– Еще как! Даже об обычных разносах подчиненных, которые те называют вспышками или всплесками деятельности и добавляют: высшей нервной… Ладно, что я все о себе да о себе? Как твои бройлеры?

– Живут, растут и развиваются. Как мир во всем мире.

– Мне иногда кажется, что бройлерами стало все человечество. Как-то уж слишком быстро все растут. Погляди хоть на нашего Сережку. Их поколение созреет в два раза быстрее нашего…

– И что в этом ужасного, ретроград ты наш?

– А следующее еще быстрее, чем их. Человечество превратилось в бройлера.

– А чем тебе не нравятся бройлеры?

– Чем? Не знаю.

– Мясо у них нежное. Дешевое.

– Ну, разве что мясо.

– Ты ждешь от бройлера чего-то еще?

– От бройлера я ничего не жду. Я жду от человечества.

– Извини, забыла: ты же у нас гражданин мира!

Видя, что Настю раздражает этот разговор, Суэтин замолчал. Он хотел сказать еще о том, что как жизнь скрипача складывается из звуков, жизнь художника из мазков кисти, жизнь математика из легиона символов, так и жизнь человека вообще – состоит из мгновений его жизни. И если эти мгновения убыстрять, человек не поспеет за ними. То есть его оболочка, как беспилотная ракета, будет лететь куда-то, а душа безнадежно отстанет. Страдания и раздумья нельзя убыстрить, а без страданий нет сердца, без раздумий души. Ускоряя жизнь, лишь ускоряешь смерть. И в первую очередь умирает душа, не созрев и наполовину, и сердце, не намучившееся до конца. Еще что-то хотел сказать, да позабыл.

– Огурчики засолились? – Суэтин достал банку. – Ах, эта сладкая пора грибочков и малосольных огурцов! Выпьешь?

– Налей. Вот столько.

Они выпили и стали жевать огурцы под совершенно виртуальные для большинства граждан советы радио нежинским садоводам и огородникам. Впрочем, это было лет за пять (а может, за десять) до появления термина «виртуальный».

Уже когда легли спать, Евгений долго ворочался, потом сказал:

– Вспомнил.

– О, господи, что ты вспомнил? Дверь не закрыл?

– Вспомнил, что хотел сказать, – Суэтин почему-то решил, что он Насте привел все свои соображения и еще обещал рассказать о тех, что выскочили из памяти. – Если человека начать кормить твоими бройлерами, он точно превратится в бройлера. Как бы это тебе объяснить? Алкоголик становится алкоголиком от алкоголя, наркоман от наркотиков. Алексей прав, когда все сводит к одной еде…

– Совсем рехнулся. Спи. У твоего Алексея есть заботы поважней.

13. Практика – критерий истины. Сон – истина бытия

Теоретиками становятся те, кто ни черта не смыслит в практике. Жизнь теоретика состоит из условий и допущений. Ему постоянно надо что-то доказывать или опровергать. Теоретика можно разглядеть солнечным днем в прорезь черного ящика, где он барахтается среди начальных и граничных условий, аксиом и формул, как в змеином гнезде. А жизнь в это время идет мимо него, как прохожий. Практик же – тот самый усталый прохожий, и участь его – грязь и сбитые ноги. Практику, конечно же, сложнее. Как правило, ему везет меньше, так как достается больше. Технологу Липкину, например, приятелю Дерюгина, катастрофически не везло ни в чем. Все шишки и синяки на свете были его. Как по технологической части, так и по природной. Они были его и начальными, и граничными условиями, и необходимыми, и достаточными, чтобы жизнь превратить в ад.

Дерюгин и Суэтин с женами (Гурьянов с очередной пассией) еще на заре туманной юности стали организовывать совместные застолья с регулярностью зарплаты. Поскольку зарплату в те годы выдавали регулярно, то и все остальное шло в полной пропорции с этой выдачей. Традиционный ответ на традиционный вопрос «как дела?» был «регулярно!»

Застолья в течение квартала делали полный круг по всем его участникам, так что за год все бывали у каждого по четыре раза. В «Трех товарищах» одно время даже висел годовой и квартальный план семейных встреч, а под ним добавлен «Встречный план» встреч чисто гаражных. Потом встречаться семьями стали все реже и реже, пока не ограничились ежегодным кругом, зато число встреч гаражных возросло в несколько раз.

На этот раз повод для встречи был внеплановый: Дерюгин неожиданно для себя получил квартиру Липкина.

Дерюгин любил рассказывать о технологе Липкине. Он у него был притчей во языцех. Несчастий, обрушившихся на Липкина только за последнее время, другому человеку с лихвой хватило бы на целую жизнь. Недавно, например, он пришел на работу с синяком под правым глазом. У Липкина есть старенький «Москвич», на котором он гоняет по нашим дорогам, как Шумахер. Даже в дождь. Стал Липкин лихо объезжать большую лужу и лихо ободрал бок вишневому «Мерседесу». Вышли оба водителя. Который поплотнее, посмотрел на технолога – взять с него нечего – молча заехал тому в глаз и уехал с места ДТП. Липкин поднялся, отряхнулся и поехал себе дальше, вознося молитвы вперемешку с проклятиями. В тот же день Липкину в заводской столовке на кассе сказали: «Доберите до талона еще котлету». Казалось бы, все просто, так его и тут угораздило вляпаться в историю. Отнес он свой поднос на стол, взял вилку и пошел на раздачу «добирать» котлету. Выбрал, которая потолще, воткнул в неё вилку и понес на свое место. А котлета – возьми и разломись. Полкотлеты на пол упало, а еще полкотлеты – женщине, пьющей компот, за шиворот. Котлета была только что с противня: горячая, черная и жирная. Женщина взвизгнула, взвилась и посадила Липкину синяк под другой глаз, на свободное место. А потом стояла, схватившись за край своего столика, и долго откашливалась, поперхнувшись компотом. Дома жена Липкину не поверила и, даже не сказав: «Дыхни!», отоварила поварешкой по лбу. «Всесторонний тройной удар судьбы!» – прокомментировал на диспетчерской начальник цеха внешний вид Липкина.

Дерюгин не просто любил рассказывать о Липкине. Он рассказывал о нем с упоением и потрясающей достоверностью. Гурьянов даже предложил ему содействие в публикации «Истории технологии». Технолог и впрямь был неисчерпаемый кладезь несчастий. Его мог за здорово живешь избить какой-нибудь ревнивец прямо на пороге собственного дома – перепутать с другим счастливцем.

– Липкин в тот день проспал, рассказывал Дерюгин. – Не умывшись, не завтракая, так небритый и побежал на работу. Вылетел, как дурной, из подъезда на улицу, а тут его и взяли на рога. Хотя это пустяк. У него вещи и покруче случались…

Вот так незатейливо общались друзья со своими женами (Гурьянов на этот раз был один, чем несколько озадачил друзей) в середине девяностых годов уходящего от них столетия. Затейливость нужна на Ученом совете или в президиуме собрания, где ничего другого нет. Или когда спустя много-много лет захочешь найти в них некий смысл и оправдание самому себе. И были счастливы они своим общением, и ничего им больше не надо было. Тем более что Дерюгин квартиру получил. Жизнь, правда, думает по-своему и постоянно вносит свои коррективы. Мы-то думаем, что делаем свою жизнь, тогда как она то и дело делает нас. Да еще как делает!

– Невероятный даже для Липкина случай: я посвятил себя Липкину, а Липкин посвятил свою квартиру мне!.. Жена от него ушла. Причем резко вверх. Оседлала москвича из министерства. Забрала с собой сына, чтобы получил в Москве приличное образование, а также румынский гарнитур, который она купила на скопленные Липкиным вознаграждения за рационализацию и изобретательство. «А квартира мне теперь ни к чему! – опрометчивая от счастья, заявила она на прощание своему «горю луковому». «Раз так – и мне она больше не нужна! В ней приметы несчастья!» – заявил он вечером в пивной и тут же получил от меня предложение об обмене. И согласился! С радостью согласился поменять свою двухкомнатную квартиру, загубившую ему жизнь, на мой дом у реки. Теперь утонет, точно утонет, – прогнозировал Дерюгин. – А не утонет – так его затопит наводнение…

После закуски Зинаида подала на стол любимые ею котлеты с картофельным пюре. У нее на пять котлет шел килограмм фарша.

– Добрые котлеты! – одобрил Гурьянов. – Они у тебя, Зина, всегда классные!

– Средство придумали очищать печень, почки и прочие органы, в которых накапливаются шлаки, – сказала Настя. – Симкин принял три стандарта, очистился! – Настя победоносно оглядела всех.

– Эти средства прежде всего очищают карманы, – сказал Суэтин. – Мозги надо сперва твоему Симкину очистить, а уж потом печень.

– Нет, правда. У него были родинки по всему телу, коричневые такие, а после лечения их не стало.

– Все тело стало коричневым. Как у дона Педро.

– Как ноги-то твои? – спросила Зинаида Гурьянова.

– Да на месте пока, – Гурьянов приподнял штанину.

– Жаловался, что болят.

– А-а, болят. От бедра до колена. И щиколотки.

– Приседать надо.

– Селиверстов сказал: сколько лет, столько приседаний, – пояснил Дерюгин. – Сама-то пробовала? – спросил он у жены.

– У меня только пятнадцать раз получилось. Шестнадцатый – стул помог.

– Ну, ты, Зинуля, свою норму выполнила. Да это и не главное для любви, приседания, – сказал Гурьянов и стал патетически рассуждать о любви. О поэзии и эросе. О творчестве и его истоках. Зинаида со вздохом стала собирать посуду со стола. Гурьянов раскинулся на диване и светло обращался к люстре. Люстра подмигивала ему.

Суэтин не слушал Алексея, листал газету. Дерюгин, делая вид, что слушает, просматривал пустые бутылки на предмет остатков. А Настя помогала Зинаиде и вполуха слушала Гурьяновскую трепотню. Она несколько раз перевела взгляд с мужа на поэта и обратно… Сидят, два самодовольных самца. Один весь ушел в рифмы, а второй вообще непонятно куда. Мужики не могут без самовыражения, лишь бы делом не заниматься! В ней росло раздражение. Она порезала о тупой нож мизинец.

– Все любовь, любовь… – раздраженно бросила она. – Одна любовь! Не надоело? Какая любовь! На любовь нужен душевный настрой, душевный подъем. Женя, дай йод. Зина, йод где?

– Ты смотри, швейцарец прыгнул на сорок пять метров, – оторвался от газеты Суэтин.

– На сколько? Что ты мелешь? Кто это прыгнул на сорок пять метров? – возмутилась Настя. – Йод дай, говорю. Видишь, кровью исхожу. Зина, где йод у тебя?

– Вот – швейцарец Смелько. Фамилия, правда, не совсем швейцарская. Хохол, наверное. Прыгнул на сорок пять метров. С железнодорожного моста. Я даже представляю этот прыжок. Как трехступенчатая ракета. Сначала летит тело, потом сердце, а потом душа.

– Красиво.

– Что красиво? – набросилась на Гурьянова Настя. – Вы что тут все, с ума посходили? Зина, они тут все с ума сошли.

– С котлет, – сказал Дерюгин.

– Что красиво, спрашиваю? – не унималась Настя.

– Спрашивают – отвечаем. Посходили все с ума, как весенние снега. Красиво – вон там солнце садится, а мы тут черт знает о чем говорим. Ведь сегодня самый долгий день…

– В этой жизни, – сказал Суэтин. – Вот йод.

– В этой жизни – не знаю, но в этом году – точно, – уточнил Гурьянов.

– Киев бомбили, нам объявили, что началася война… – спел Дерюгин. – Мы вот тут прохлаждаемся, зубы чешем, а в это время наши города и села уже горели. Никто не будет? – он крякнул и допил водку из горлышка бутылки.

– Сгорели они уже давно, города твои и села. И уже отстроены, и хоть опять их жги, – процедил Суэтин. – Вон наш дом, тридцать пятого года, того и гляди рухнет. И нас погребет под собой. Будем, как австралопитеки, греметь под завалами своими костями.

– Приснился мне как-то кошмарный сон, – задумчиво произнес Гурьянов. – Будто бы я – султан. Дворец у меня, гарем и янычары. А еще полк из детей. Родных моих детей. И я там по понедельникам преподаю историю русской поэтической мысли. На турецком языке.

– Тьфу на вас! – сказала Настя и ушла на кухню к Зинаиде. – Зина! – стала она жаловаться ей впервые за все эти годы. – Что-то происходит. Почему мне так тяжело? Все кажется, что беда по пятам идет. Не могу ничего с собой поделать. Спать перестала совсем!

– Да успокойся ты, – сказала Зина, сгребая остатки еды на тарелку. – Это, наверное, возрастное. В жар бросает? Кровь приливает к лицу?..

– Мы домой пойдем. Хочу лечь пораньше. Может, усну?..

***

Пленка масла толщиной в молекулу успокаивает волнение на воде. Что успокоит меня? Сон? Сон, толщиной меньше молекулы, успокоит ли он мои волнения? Или они во сне просто уходят вглубь и будоражат во сне мой мозг, как глубинные громадные волны?..

Насте приснился сон, будто она с мужем вышла прогулять собаку (у них появился откуда-то рыжий пес Дружок), а по двору ходит красивая светло-серая лошадь. Не крупная и не длинная, а тонконогая, стройная, легкая, с прямой шеей и головой. «Чья это такая красивая лошадь?» – подумала Настя. Когда вернулись с прогулки, лошадь все еще была во дворе. Она тревожно бегала по кругу. Насте бросилось в глаза, что Дружок отнесся к лошади, как к своей: завилял хвостом и часто задышал. Настя открыла дверь в подъезд, лошадь оттеснила их и забежала в подъезд. Было очень светло: солнце из окон освещало самые глухие закоулки подъезда. Лестница шла не маршами, закручиваясь, с этажа на этаж, а широко и прямо, но тоже с лестничными площадками, так что лошадь легко поднялась до четвертого этажа. Между четвертым и пятым этажами на ступеньках лежал рыжий персидский кот Гришка. Лошадь остановилась на площадке четвертого этажа напротив Настиной квартиры и, глядя на кота, ударила копытцем о пол и слегка заржала. Из-под Гришки потекло. Ручеек стек в лужицу на площадку возле двери. Дверь в квартиру была открыта, и лошадь зашла туда. Сразу же была не прихожая, а огромная комната, пустая, залитая солнцем. Лошадь буквально горела в солнечном свете. Она успокоилась и медленно шла вдоль стен, словно изучая обстановку. Настя привычно забеспокоилась, чем накормить животное. «Женя, разогрей-ка слегка кастрюльку с кашей и накроши туда еще хлеба, – сказала она мужу, – а я пока за Гришкой подотру». Настя подтолкнула кота, чтобы тот шел в квартиру, и стала вытирать лужу. «Это очень хороший сон, – подумала она во сне. – Красивая лошадь, светлая, солнце, зашла в мой дом…» На пятом этаже закрылась дверь, послышались шаги, показалась стройная, как эта лошадка, женщина. Она грациозно шла, держа в руках прелестный букет совершенно белых роз. Из-под маленькой шляпки «менингитки» с вуалькой блеснули выразительные черные глаза. В это время заржала лошадь.

– А кто это у вас? Лошадь? Какая красавица!

– Да вот, лошадь.

– Прелесть! – женщина послала лошади воздушный поцелуй. Та ответила ржанием.

Настя зашла в квартиру, выглянула в окно и увидела, как там в хозяйственный двор дома через дорогу человек, очень похожий на ее мужа, заводит еще одну точно такую же серую лошадь. «Может, эта лошадь тоже этого хозяина?» – подумала Настя и открыла окно, чтобы спросить его об этом. Человек с лошадью скрылся, а на тротуаре, задрав голову вверх, на Настю смотрела женщина с розами.

– Вы не заметили, куда ушел тот человек с лошадью? – крикнула ей Настя.

– Он ускакал туда, – указала букетом белых роз женщина вверх.

– Куда? – не поняла Настя.

– Туда!

– А кто это был?

– Ваш муж!