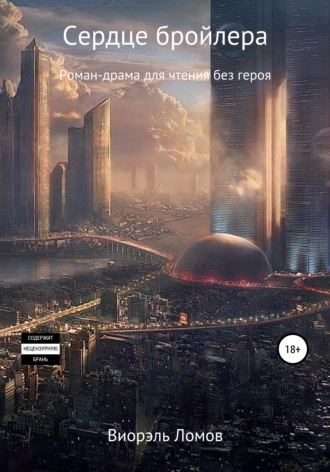

Виорэль Михайлович Ломов

Сердце бройлера

Очнулся он с мыслью об одиночестве. В одиночество легко уйти. Из одиночества трудно выйти. Одиночество – лабиринт, в котором тебя за углом поджидает Минотавр – ты сам. Растерзать самого себя – не это ли смысл мифа о самом себе, не это ли цель желанная?.. Тебя не спасет Тесей. Ибо Тесей – тоже ты сам. Ибо ты един во всех мыслимых тебе лицах. Тебя не спасет Ариадна – ибо она даст тебе клубок нитей, которые еще сильнее запутают тебя. Клубок ведет тебя к выходу, а он оказывается всего лишь входом. Входом в лабиринт, то есть в самого себя. И стоит тебе увидеть чуть брызнувший свет, как ужас повернет тебя и погонит прочь в темноту. И все начинается вновь.

В одиночестве есть что-то абсолютное, как в абсолютной пустоте или молчании. Ни один звук, ни одна искорка не потревожат тушу первобытного нечто. И ты в этом нечто не видишь, не слышишь, не ощущаешь ни постороннего, ни своего. Может быть, это ты уже превратился в то самое нечто? Ты не видишь даже тени времени, бегущей по стене отчаяния. Не слышишь потрескивания и не видишь пламени свечи, в котором сгорает твоя жизнь.

Сергей долго пытался отвлекать себя подобными рассуждениями, и когда ему стало казаться, что он занимается ими уже всю свою жизнь, во всяком случае не меньше суток, когда он страшно устал от них и ему захотелось действительно найти молчание внутри самого себя, он понял, что этого молчания никогда не будет, он понял, что прошли не сутки, прошла жизнь!

Ему вдруг захотелось страстно бежать куда-то, мчаться, сломя голову. Он вскочил, подпрыгнул – пустота! Кинулся влево – препятствие! Вправо – тоже! В отчаянии он сел на пол, прикрыв от сполохов далекого внутреннего света свою голову. Выхода нет, стал убеждать он себя. Все вопило в нем: выход есть, он обязательно должен быть. Он тут. Сбоку, наверху, под ногами, в конце концов! Выхода отсюда нет, убеждал сам себя Сергей. Выход отсюда один – через самого себя. Уйти в себя, блуждать там по лабиринту. Сразиться с собственным Минотавром. Спутать этот чертов бабий клубок. Проломить в себе стены и вырваться к свету! Только сосредоточиться. Только сосредоточиться. Только найти в себе силы не паниковать. Только найти в себе силы погрузиться в самого себя. Вот так, сперва по пояс. Ах, как холодно и одновременно горячо! Потом по шею. Потом с головой. И не дышать. Не смотреть. Не чувствовать и не слушать. Замереть. Прислушаться к тому нечто, ибо то нечто и есть ты. Разбуди его, расшевели, он проснется, потянется и поможет самому себе найти естественный выход, о котором ты при рождении забыл. И я выйду к ним, к людям.

Сергей уже не удивлялся этой мысли. Если раньше он воспринимал всех людей как некую темную массу, враждебную ему, то стал воспринимать ее сейчас, эту массу, в самом себе как нечто желанное, светлое, что позволит ему стать самим собой.

Почему эти мысли пришли ко мне, когда я не слышу их лживых слов и заверений, когда я не чувствую в пальцах слизь их страстей и труху обещаний, когда я не чувствую гнилой запах их мыслей и мускус подмышек, почему? Истинно, прозреваешь только в темноте. Как Эдип.

Я убил своего отца? Я убил его? Не может того быть! Он сам погубил себя, сам. Ну, что он выскочил? Зачем? Мои проблемы, я их сам и решу. Зачем? Зачем он вышел? Там же еще Гурьянов был?.. А тот где?

Отец достал всех своей неудержимой страстью раскрыть истину. А она вот тут, во тьме, во тьме сознания. Зачем он вышел? Бедная мать! Как она теперь там? Отца нет… Может, жив? Нет, после такого удара… Он во мне, во мне, раз я думаю о нем. Мама, прости меня! Папа, прости и ты, если можешь простить!

Никуда он не делся. Он весь влился в меня. Теперь его отчаянные попытки понять самого себя будут раскачивать меня, как утлое суденышко над пучиной.

Да, прозреваешь в темноте, а общность постигаешь в изоляции. Правильно, когда общество изолирует от себя индивида, оно тем самым приручает его к себе. Как дикого необузданного зверя. Оно усмиряет его, холостит, принуждает к повиновению. Но зачем? Что, общество – тоже организм, не зависящий от составляющих его индивидов? Даже если все индивиды хотят одного, общество дает им всем другое?

Вот он, основной закон жизни; и кто не понимает его – тот дурак; кто оспаривает его – тот самоубийца; а тот, кто пытается индивидам внушить мысль, что все зависит только от них самих, – преступник. Преступник, преступник, преступник. Трижды преступник он, и трижды пусть будет проклят!

Мы девять месяцев находимся в полной изоляции внутри материнской утробы, внутри Вселенной, где один Бог – мать. Нам дано девять месяцев на то, чтобы подготовиться к появлению на свет, мы девять месяцев, уверен, думаем только об одном: как нам достойно провести наше заключение в этой светлой клетке жизни, не свихнуться, не преступить законов, которые составляют здоровую структуру, не распасться вследствие этого и достойно покинуть эту жизненную тюрьму.

Предположим, я вернулся в утробу, чтобы вновь обдумать все. Мне предоставили эту возможность. Дали этот шанс. Его нельзя упустить. Его нельзя убыстрить, нельзя отринуть, нельзя убежать от него. Его надо поднять, взвалить на себя и нести, покуда хватит сил. И тогда, когда сил уже не будет, когда ноги превратятся в голые кости, и тогда надо идти, не сваливая с себя этот груз, так как без него ты превратишься тут же в пыль, в ничто, и тебя сдует первым же мановением ветра и разнесет без следа во все стороны Вселенной.

Сколько сил было приложено в природе к тому, чтобы из пыли на свет появился именно я, чтобы именно я осознал это и не отказался от самого себя. Вот почему самоубийство – самый большой грех. Но как же тогда все живут? Да так и живут, через самоубийство, отказываясь от самих себя, отказываясь от того, к чему их предназначило Провидение.

Эти мысли помогли ему в первое время заточения. Иногда его охватывала паника, но он уже легче изгонял ее из себя. Он уже нашел способ борьбы с ней в партере, когда она, казалось, уже пересиливает, но не знает еще всех твоих сил.

Потом он стал ощущать себя на краю пропасти. Он прижался спиной к шершавой холодной стене. Мимо лица срывались капли конденсирующейся на уступах влаги, из-под ног и от спины падали вниз и булькали глухо где-то далеко внизу (на счете пятнадцать) каменные крошки, шорох крыльев слышался в вязкой тьме – или то сворачивался ко сну его прежний ужас? Это мама плачет, это она летает и ищет меня, думал он…

Наверху послышался шорох. Вроде как шаги. Он закричал, но голос свой не услышал. Голос был словно залит черной смолой, увязли в этой липкой мертвой смоле тоненькие лапки голоса, тельце его все ближе и ближе к черной липучке, еще одна конвульсия – и тельце навсегда уйдет на дно липкой ядовитой черноты.

Он прыгал. Или ему казалось, что он прыгает. Он кричал, или ему только казалось, что он кричит. Послышались шаги. Легкие, словно ангелы ступали по потолку.

Вот и конец мой пришел, подумал Сергей. Но пришла и давно не приходившая трезвая мысль: если я думаю про свой конец – это еще не конец.

Долго толкали шкаф. Сдвинули, открыли люк. Сергей закрыл глаза…

Как он очутился наверху, он не понял.

Выйдя на свет, он не увидел его.

Открыл глаза и ничего не увидел.

То есть он видел все, но открытыми глазами мертвеца. Прозрачные ослепительные силуэты в прозрачном ослепительном воздухе. Через какое-то время силуэты и воздух стали отдаляться друг от друга, хотя не было еще ясно понятно, где силуэты материального мира, а где воздух воображаемого.

Оказалось, это дети случайно зашли в дом и случайно услышали слабые звуки под полом. Случайность, помноженная на случайность, дает вероятность жизни. Ее практически у Сергея не было, но оказалось, что есть.

От слабости он не мог ступить и шагу. Приехала скорая помощь, увезла его в больницу. Там Сергей узнал, что пробыл в подполе без еды, воды и света ровно неделю.

Как же так, недоумевали многие, разве можно семь дней провести без воды?

Можно, говорил Сергей, если нет еще и света. Вода нужна, оказывается, только на то, чтобы расщеплять в организме свет. В этой новой реальности время приобретает совершенно другую протяженность, в этой реальности организм живет и питается другими вибрациями: вибрациями ужаса. Вода ему не нужна. Вода от ужаса может превратиться в лед, и лед этот будет крошиться и взрываться от внутреннего, пронизавшего его насквозь, ужаса.

Он был еле живой от усталости. Глаза смыкались сами собой. Он буквально рухнул на кровать, не успев ответить на вопросы врача. Но только закрылись глаза, как на него тут же буквально обрушился ужас темноты. Темнота сводила его с ума. Ночь он не уснул и бредил наяву. Ему мерещились ангелы, которые вели души на водопой, как овец. Души пили невидимую воду с закрытыми глазами, и блаженство стояло вокруг них в форме яйцеобразного нимба.

***

Три месяца Сергея лечили психотропными средствами, приучали спать сначала при ярком свете, потом в затененной комнате, потом уже в темноте. Уходил каждый раз страх плавно, как вода с песчаного берега, а накатывал холодной волной и сразу погружал всего с головой.

Еще полгода Сергей не мог засыпать без яркого света и месяца два приучал себя спать с ночником. Он даже в полудреме то и дело открывал на мгновение глаза, как бы проверяя, не пришла ли из Вселенной эта жуткая кромешная мгла.

Потом долго еще любой звук ударял сразу по нервам. Даже скрежет табуретки о пол, когда ее двигали в лоджии, вызывал в организме нестерпимую боль.

Много месяцев он не решался выйти на улицу. Шум улицы, ее разноголосица давили на него, как на папуаса.

Когда он первый раз вышел из дома, то увидел двух парней у соседнего подъезда. И один громко говорил другому (неестественно громко, будто нарочно хотел, чтобы его слышал Сергей):

– Темно, хоть глаз выколи. Иду, сам не пойму куда. И вдруг рядом, в натуре, под боком, вот так вот: цок-цок-цок! цок-цок-цок! Ну, думаю, хана! Счетчик включили.

– Кто?

– Да мало ли кто! Да хоть этот, – парень, хмуро окинув взглядом Сергея, кивнул вверх. – Я быстрее, и тиканье быстрее, я замедляю ход, и тиканье замедляется. Первый раз чуть в штаны не наложил, вот те крест! Веришь, шерсть дыбом встала.

– На ком?

– Чего на ком? На мне – на ком же еще? А на свет вышел – собачонка рядом бежит. И когтями по асфальту: цок-цок-цок! цок-цок-цок! А кругом темно, как у негра в жопе.

Сергей, съежившись, поспешил уйти. Не от испуга. Не оттого, что он испугался за себя, а оттого, что он боялся причинить другому человеку зло. Ему показалось в этот миг, что говорящий был одним из тех, что кинули его тогда в подвал.

Господи! Когда я избавлюсь от этого кошмара!..

И вдруг на остановке автобуса он столкнулся с Яной. Он вздрогнул от неожиданности.

– Как ты? – спросил Сергей, хотя прекрасно видел, как она. Она стала той, кого называют «бабочкой», «куколкой», всяко называют.

– Хорошо, – с профессиональной улыбкой сказала Яна.

– И я хорошо, – сказал Сергей, хотя видел, что Яна смотрит на него с жалостью и не видит в нем ничего хорошего.

– А вот мой автобус, – встрепенулась Яна, вспрыгнула на подножку и обернулась в дверях. Глаза ее были полны слез.

– Я прощаю тебя! – крикнула она и помахала ему рукой.

Оказавшись на каком-то пустыре, Сергей поднял голову к небу и закричал:

– Господи! Почему все прощают меня? Ты слышишь? А кого простить мне?

Это был одинокий крик. Не залаяли даже собаки, не каркнула даже ворона. И Бог не услышал. Или был в этот миг страшно от него далек.

16. Восторг души и пламень сердца

И вот после того, как они вновь обрели друг друга, оба они оказались на небесах. И на груди их болтались дощечки «Моня» и «Маня». И стали по небесным законам – он Монею, а она Манею. Художник с бородой и табличкой «Отец» так и прозвал их: Моне и Мане.

Он на ставке «спец по моностиху», она – «спец по дистиху». Но ставка у нее двойная, так как для дистиха требуется работать в два раза больше. Моня стал возражать: у женщин, мол, и так язык мелет в два раза шустрее, за что же тогда платить, за природу не платят, хоть и арендуют; но его не стали слушать.

Здесь нет ни мужчин, ни женщин, сказали ему, и вообще помолчи, когда не спрашивают. Оказывается, уже подвели итоги конкурса под девизом «Кто кого?» И уже определились финалисты: Моня и Маня. И у каждого были свои болельщики. Полнеба за него, а другая – за нее. И все ангелы. Так что тут лучше, конечно, заткнуться и помолчать. Объявили финал. Трубой. Заложило от грома уши.

И «Отец» воскликнул:

– Сходитесь!

И Моня, терзаемый творческим зудом, с криком, похожим на вопль, сорвался с небесной площадки и полетел над землею. Он моностихи посылал очередями, как поэму или сонет.

И на каждое восклицание Мони тут же отзывалась Маня. На каждую его строчку двумя своими. И каждый раз складно, хотя непонятно, кому нужен был этот склад. Но две четверти небесного полушария жили каждая своей жизнью, и одна болела за него, а другая – за нее.

– Как, подскажи, жениться на Царевне Спящей?! – рыдал Моня.

– Ах, знал бы принц, что Спящая Царевна – не девушка, а бабушка его! – издевалась Маня.

Когда Моня (с досады) попытался овладеть Манею чисто физически, а не стихом, и не смог, он забил крыльями и оглушительно заорал в неизбывной тоске:

– Овладевайте знанием, как девой!

А Маня поправила его:

– У евнуха большой житейский опыт! Невинность девушкам дается на всю жизнь!

– Холостить его! – прогремело по небу.

И небо накренилось, и с него скатилось солнце, а с другого бока наползла луна. Моня соскользнул с неба и камнем полетел на землю.

– День завершен благополучной смертью! – вопил победно он и не расслышал, что кричит ему вдогонку Маня.

А вверху орал художник, что с бородой и табличкой «Отец»:

– Игра сделана, дети мои! Ставок больше нет!

Упал Моня на землю и обернулся козликом не козликом, а Лешей Гурьяновым, а Маня так на недостижимой высоте и осталась, только не Маней, а Настей Анненковой. Причем Леша Гурьянов как был, так и остался холостяком, а Настя Анненкова все так же в браке с Женей Суэтиным…

Н-да, подумал Гурьянов, перебрал я вчера. Что за дичь я орал во сне? Свой меч перековал я на орало?

Почему «брак»? Если браки заключаются на небесах, то кто же тогда бракодел?

И вдруг он почувствовал себя плохо. Его стало трясти в ознобе. Что же это я? Какой там счастливый брак? Ведь вчера было девять дней! Это же мы с Дерюгиным сидели рядом. Господи, что со мной?! Женя, Женечка, прости меня, ради бога, прости!

Надо к Насте сходить. Вчера ляпнул ей что-то не так. Что-то злое. Нехорошо как…

Гурьянов позвонил Дерюгину – никого. Через пять минут еще раз – длинные гудки. На третий раз трубку взяли.

– Да? – отозвался невидимый старик.

– Извините, я ошибся, – хрипло сказал Гурьянов.

– Леха, ты, что ли? – спросил Дерюгин. – Что с твоим голосом?

– Я. Ты дома?

Трубка сипло дышала. У нее не было сил.

– Жди. Еду. Возьму.

Гурьянов вздрогнул – из зеркала в него уставился чужой. Опухший, как Поволжье в последние семь столетий. О, господи, неужто я? Гурьянов улыбнулся себе, но безответно. Взяв в гастрономе пива с водкой, залез в троллейбус. Едва не уснул в пути. Хорошо, кто-то задел по уху. На нужной остановке. Ничего не бывает случайным. Даже по уху дают тогда, когда надо. И Дерюгин тогда хорошо припечатал. При знакомстве. Печать дружбы навеки. Самая жесткая фигура – треугольник. Нет треугольника! Чего там в бреду я читал? Летая под небесами? Моностихи? Бред! Подлечусь, все образуется.

– Толя, треба лечиться! Симптом одолевает. Моностих.

– От моностиха, Леша, выпей на ночь снотворное со слабительным. Тут же оставит тебя. У меня, Алексей, жизненная драма. Семейная. С поминок вчера пришли, и я… Нехорошо поступил. Обидел жену прямо в глаз. Зинка тут же мне заявление: чтоб выметался к чертовой матери. Сутки на сборы. А я вчера вообще был как голый нерв. Нехорошо получилось. Может, уладишь? У тебя получается с аргументами.

– Улажу, – пообещал Гурьянов. – Только сперва выпьем маленько. Я вчера тоже был хорош. Что я там Насте брякнул?

– Ничего не брякнул.

– Обиделась она на меня за что-то. А за что?

– Не бери в голову! Ей вчера не до обид было. Улажу я, Леша. Ты, главное, мне с Зинкой уладь! А я тебе с Настей улажу. Она же не родная тебе.

И Гурьянову почему-то больно стало от этих слов: «не родная».

– Не родная, – сказал он.

***

Ах, почему мужчины собираются в гаражах? Почему так любят посидеть на кухне? Почему в минуты, когда сознание их сужено до размеров кирпича или бетонного блока, им подвластна Вселенная? Какая радость переполняет их? Радость – от водки? банки бычков в томате? луковицы? граненого стакана? газеты-самобранки? Почему горят глаза, почему трепещет сердце? Откуда безудержная тяга к общению, кто выбирает темы для разговоров по душам, а еще вернее, для задушевных бесед – о чем? о ком? Какая разница? Хоть ни о чем. Хоть ни о ком. Хоть сразу обо всем на свете.

Спросите у них в этот момент: где семьи их, где женщины, где дети? Не скажут. Поглядят на вас пустыми глазами. Ибо у них они наполнены другим. Ибо забыли они на час-другой обо всем, что отрывает их от самих себя. Это самые светлые и самые чистые дни в их жизни, когда они вновь дети, когда с их плеч снят груз ответственности за жизнь.

И как же ошибаются жены, когда судят и ругают их, и поносят почем зря. Их бы, сволочей, пожалеть в этот миг! Их бы приголубить и сказать только: «Ты посиди, родной, посиди тут, а я тебя дома подожду. Излей свою душу, затуши в ней язвы и ожоги. Я подожду тебя, мой ненаглядный, подожду!»

Но – граждане! То же самое относится и к женщинам, которых с посиделок ждут по домам забытые ими мужья. Ждут и лелеют, дурни, коварные замыслы.

Им бы всем подождать, не выворачиваться наизнанку. Всего-то часок-другой. А потом поговорить по-доброму. И все было бы замечательно. И не было бы спившегося и озлобившегося друг на друга населения, так как каждый знал бы, что дома его ждут, что он нужен, что его любят. И каждый дома был бы уверен, что к нему спешат, к нему рвутся, к нему сейчас позвонят в дверь…

– Нет, все-таки она обиделась на меня! – не унимался Гурьянов. – С чего?

– С чего? – вдруг заорал Дерюгин. – Да ни с чего! Сон ты ей дурацкий рассказал, вот с чего!

– Ну и что? Раз приснился. Потому и рассказал.

– Зачем рассказал?

– А что в нем такого? – наморщил лоб Гурьянов и тут же вспомнил, о чем он рассказал.

Это и не сон был. Настя рассказала про серую лошадь, а он спьяна: и я, мол, тоже накануне видел сон. И рассказал. Зачем?

Будто бы пришел он на остановку автобуса. Тогда еще, четверть века назад еще до их знакомства. Когда «Три товарища» только подготавливались в небесах. Вроде как и выходной день, а надо ехать куда-то. Толпа приличная ждет автобус. Прямо перед остановкой громадная лужа. Густая, кофейного цвета. Гурьянов будто бы в белых брючках, отутюженный, напомаженный, не иначе на свидание едет. И автобус в это время показался вдали. Гурьянов, сильно изогнувшись, чтобы не замараться, как-то задом обходит лужу, а автобус уже тут как тут. Остановился как раз напротив Гурьянова. Толпа подалась к нему. Гурьянов заспешил влезть первым. Дверь автобуса открылась, показался почему-то Суэтин, кивнул ему и спрыгнул с подножки. Гурьянов успел заметить, что Евгений был в странных резиновых калошах, которые уже лет двадцать не носит никто. Спрыгнул и тут же ушел под воду, а вода, всколыхнувшись, стала штопором уходить вслед за ним. Гурьянов оторопело смотрел на воронку и думал о своих чистых белых брюках. В это время из-за автобуса вывернул Дерюгин, бросил на ходу – что же ты! – и вниз головой прыгнул в канализационный люк. Слышно было, как Дерюгина увлекает и бьет по трубам поток, как он страшно ругается, как голос его становится все тише и тише. Гурьянов понимает, что ему надо тоже броситься в люк, но отдает себе отчет, что это совершенно бессмысленно.

А может, это был все-таки сон?

– С тобой, Толя, – говорил в стол Гурьянов, – ты не обижайся, надо все время разговаривать. Чтобы беседу поддерживать. Нет, это прекрасно. А вот с Женькой я мог молчать часами. Мы с ним прекрасно понимали друг друга и так. А если говорили, то одними словами и об одном и том же. Мы с ним, видно, выросли из одного двудольного зерна времени.

– Леша, – со слезами на глазах говорил Дерюгин, – Леша, как же так? Ведь вот только что мы втроем сидели тут…

Дерюгин вдруг сорвался, схватил выдергу, сдернул табличку «Три товарища» и стал колотить ее со страшной силой. А потом плакал и молотком выпрямлял ее на верстаке.

А Гурьянов никак не мог понять, куда же делись все слова, которые звучали в этом гараже столько лет. Если они звучали, должны же они где-то осесть, должны они где-то храниться, должны хоть кого-то еще волновать?

Посидев в гараже, друзья решили зачем-то заглянуть на речку, на то место, где они любили сиживать втроем. Выпили, во всяком случае, они каждый в полтора раза больше обычного. Раз третьего не дано. Гурьянов потом никак не мог вспомнить, что понадобилось им конкретно в тот раз возле реки, но что потащил Дерюгин – он помнил прекрасно, и совесть его хоть в этом не мучила.

Когда они возвращались с реки (а может, только шли туда?), надо было перейти через железнодорожную насыпь, на которой вечно стоял состав, чуть ли не со времен гражданской войны. Состав был длиннющий, вагонов сто, и обходить его что справа, что слева было бессмысленно. Никто никогда не обходил. Полустанок охраняли плакаты: «Не подлезай под вагон!», «Выигрывая минуту, можете потерять жизнь!» и тому подобное. В лицо потенциальному нарушителю железнодорожных заповедей свирепый мужик с плаката тыкал толстым пальцем. Гурьянову показалось, что он насмешливо и с подначиванием посмотрел на Дерюгина и заговорщицки подмигнул Гурьянову.

– А полезем! – сказал Дерюгин. – В жизни ничего не выигрывал. Может, минуту выиграю? Ну, е-пэ-рэ-сэ-тэ!

Дерюгин поднырнул под вагон, и состав в эту минуту дернулся. Выцветший от времени плакат окрасился от упавшего на него солнца в красный цвет, и мужик на плакате многозначительно подмигнул Гурьянову. Потом поднял толстый палец вверх и произнес: «Я же говорил!»

– Сволочь! – заорал Гурьянов. – Сволочь! Сволочь!