Александр Федорович Чебыкин

Судьбы людские

VII. Буйство

В Чебыках во всех домах разместились солдаты. В доме у Прони командование, во дворе штаб. Дед мой Осташа и Сенька Тюнин в 1917–1918 годах входили в комитет бедноты, подались в Пашковские Ямы. Нетронутый огромный лес, в котором не было ни дорог, ни тропинок – глухомань.

Федулка Мелехин на рысаке гонял по деревне и стегал плетью мужиков, которые раньше сочувствовали Советской власти. Заскочил к Осташе, пискляво закричал: «Где Осташа?» Федосья сидела за кроснами, ткала половики. Федулка выхватил нагайку из-за голенища и начал стегать Федосью (тетку свою), приговаривая: «Пашенки захотелось, своим хозяйством решили обзавестись. Не будет этого; как батрачили, так и будете батрачить!» Кофта на Федосье повисла клочьями и, окровавленная, она рухнула с тюрика на пол.

Семен Самко с отрядом белых пришел из Перми. На заводе выступали колчаковские агитаторы: «Записывайтесь в освободительную армию, отныне вы будете жить богато, но для этого надо возвратить старую власть. Каждому будет двухэтажный дом и прислуга». Сенька хвалился: «Уж я погоняю этих краснопузых, решили всех равными сделать. Я при царе двенадцать рублей в месяц получал, каждый раз мог по корове покупать, а сейчас что? Хлеб и тот по талонам. Мне большевистское равенство не нужно с голытьбой Осташей и Игоней!»

К вечеру третьего дня колчаковцы прорвались по Ильинскому тракту и вышли у деревни Картыши. Ударили с тыла. Перебили всех, а оставшихся в живых пленных расстреляли.

Старший урядник Ощепков велел отделить православных, тех, кто с нательным крестом, от остальной нечисти. Православных похоронили у часовни. Остальных разделили на три кучи: китайцев, татар, красноармейцев. Вырыли три общие могилы. Торопились. Могилы вырыли неглубокие, зато сверху насыпали высокие холмики пахотной земли.

С годами все заросло лесом, а на холмиках до сих пор ни одно деревцо не приживается, только плотным ковром разрослась земляника. Весной ягоды как капли крови алеют в молодой зелени.

VIII. Дороги фронтовые

Федор со Степаном под Сивой попали в красноармейский заградительный отряд. Оттуда на формирование. У Федора снова тиф. Возвратный – сказались скитания и простуды.

Весной 1919 года бросили на Петроград на Юденича, оттуда на Деникина, из-под Новороссийска – на Дальний Восток.

Осенью 1922 года при штурме сопки Волочаевской был изрешечен осколками гранаты. Выжил. Но раны не заживали, гноились. Списали подчистую. Зимой 1922 года прибыл домой. Мать Федосьячерез день бучила его в деревянной бочке с распаренным овсом и можжевельником. К весне раны очистились и затянулись.

По приходу домой жены в доме не застал. Матушка сказывала, что слюбилась с молодым колчаковским офицером. При отступлении, с девочками 6 и 5 лет, подалась с ним. Братан Сенька Самков, который отступал с колчаковцами до Иркутска, сказывал, что много раз видел Дарью с детьми в обозе.

Под Иркутском полк поднял бучу, перебили сочувствующих Колчаку офицеров и перешли на сторону красных. После этих событий он более не встречал Дарью, как в воду канула.

Закончилась эпопея гражданской войны, крестьянам надо было думать о хлебе насущном, растить детей, одним словом, жить дальше.

Смена эпох

Хозяин

Уральская деревня «Княжий двор» растянулась в один ряд по правому берегу речушки, называемой Пробойная. Добротные дома стояли прижавшись друг к другу, с хозяйственными постройками и огородами, упирающимися в обрывистую гору.

По уральским меркам – это село. Речка Пробойная невелика, в верховьях буйная и сноровистая, десятки напористых ручьев впадали в нее со стороны увала. В километрах двух от деревни она врывалась в шумную и говорливую Чусовую. Правый берег Чусовой широкий и раздольный, за ним тянулись зеленые луга.

Дальше виднелись косогоры с плодородной глиной.

На левом берегу густой темный еловой лес, почти непроходимый. Деревенские называли «черный». По оврагам клиньями тянулись тоскливые осинники. Осенью они огненными языками врезались в черноту леса.

Село вековое. Старики сказывали, что на этом месте разбивали стан в 1500 году князья Семен Курбатый и Петр Ушатый, которые ходили походом в Югорскую землю. При возращении несколько стрельцов остались, оженившись на Вогулках и Остячках, отсюда и пошло название «Княжий двор».

Порфирий Модестович стоял у дубовой колоды посредине двора, окруженного конюшнями, сараями. В колоду била тугая струя воды, отведенная по желобам от холма. Ручей был такой напористый, что не давал сковать себя в сорокаградусные морозы. За двором, у реки, баня. С двумя входами: один в парилку, которая топилась по-черному, а другой в мыльню, в которой была сложена печь с дымоходом.

За усадьбой обширный денник для молодняка, чтобы был под присмотром. Во дворе четыре избы пятистенки.

Порфирий и Матрена жили с младшим сыном Петром. Утром на восходе солнца, вечером на закате сыновья и невестки собирались у Порфирия в горнице.

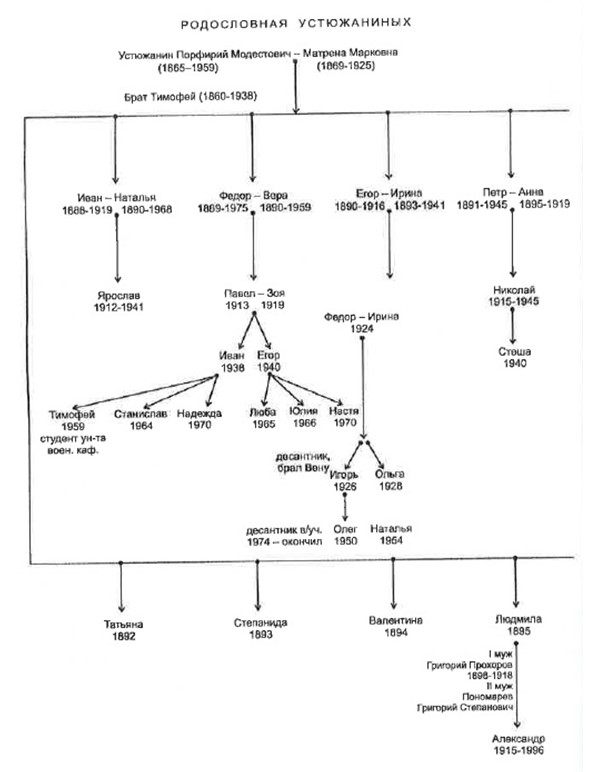

Четыре сына: Иван, Федор, Егор, Петр рождались один за другим – 1888, 1889, 1890, 1891 год, за ними четыре дочери: Татьяна, Степанида, Валентина, Людмила тоже друг за другом – 1892, 1893, 1894, 1895 годы. После Людмилы Матрена Марковна рожать перестала. Бабка повитуха, осмотрев Матрену, сказала: «Больше детей не будет. От тяжкого труда и перенапряжения детородное место опустилось. Работу делать посильную, а то выпадет совсем».

Хозяйство у Порфирия было крепкое: восемь лошадей, четыре коровы, овец штук сорок, стадо гусей и кур. Землю прикупал каждый год, в новых вырубках, у лесничества. Выкорчевывал пни, засаживал овражки молодым сосновым лесом. Наемным трудом не пользовался. Во время жатвы делал помочь.

Приезжала родня из Чусовой и Перми. Кто жал, кто снопы возил, кто молотил, а кто и бражничал.

Дела хватало всем. Одним словом, получался праздник труда. За три дня убирали озимые, потом сутки гуляли. Разъезжались. Расплачивался по совести, поэтому на помощь к Порфирию приезжали с удовольствием.

Сыновья подрастали и год за годом при достижении 19 лет играли свадьбы, чтобы, когда уходил служить, в доме оставалась помощница.

За свадьбами сыновей шли выданья невест.

В течение восьми лет гулянье за гуляньем.

Только отдали замуж последнюю дочь, как в августе 1914-го грянула война с Германией. Четыре сына пошли воевать. Порфирию шел пятидесятый год. Старшему сыну – 26, а младший только вернулся со службы.

Осенью пришла похоронка от Ивана, летом 1915-го от Федора, зимой 1916-го от Егора. Невестки загоревали, у каждой по ребенку, возвращаться домой – а кто там ждет.

Порфирий собрал невесток: Наталью, Веру, Ирину, Анну. Насупился, серые глаза повлажнели, рыжеватая бородка всклочилась.

Гребешком причесал голову, глухо спросил: «Ну что, девицы, как жить дальше будем? Война разорила многие хозяйства, наше, слава богу, держится, благодаря вам… Главное, что вы не перессорились, не переругались, честно и справедливо ждали мужей. Едва ли кто из вас выйдет замуж, кому нужны с дитем… Подросли молодые девчата, а парней нет и мужиков нет. Война забрала многих насовсем. Матрена моя тяжело болеет. Я еще не стар, порой до немоготы хочется побыть рядом с молодушкой. Не бегать же мне по соседским солдаткам, лучше по-доброму навещать кого-нибудь из вас. Анну это не касается, ей положено ждать. Буду ее оберегать, чтобы с честью дождалась мужа».

Наталья встрепенулась: «Извините, Порфирий Модестович, у меня сыну пять лет, стыдно будет перед ним. Дом с Иваном строили для кого, жить собирались. Думаю, нас с внуком Ярославом не выгонишь. Подрастет, свое хозяйство вести будем».

– Наталья, неволить не буду. Это делается по любви и согласию.

Ирина заголосила: «Да где же ты, мой ясный сокол, Егорушка, да почему тебя черные вороны поклевали, да где твоя могилушка, сизокрылой голубкой полетела бы к тебе. Тятенька, не по мне эти слова. Ждать буду Егорушку. Сколько надо, столько и ждать буду. Дитя растить буду. Папенька с маменькой помогут, они еще молодые, да и я у них одна доченька. Десять лет буду ждать, а дальше как бог даст. Подрастет доченька, замуж отдам, тогда и о своей судьбе подумаю».

Вера опустила глаза, заплакала. Лицо сморщилось. Русая коса свалилась с головы, прикрыла глазенки, заикаясь проговорила:

– Кум Иван пришел с войны без ноги, сказывал, что видел убитого Федора. Идти мне некуда, да и помощи ждать неоткуда, сирота я. Сыну четыре года, растет какой-то хилый и болезненный. Стыдно мне будет перед матушкой Матреной.

– Вера, повитуха сказывала, у Матрены век короток. Да и она сама просила в дом хозяйку привести. Зачем тащить чужую, когда горе свое рядом. Пусть будет по-честному, чем приставать к вам. И вам бы было противно и мне неприятно. Давайте обговорим, как жить дальше – одним хозяйством или поделимся на четыре отруба.

Наталья, высокая, зеленоглазая, краснощекая, с темными волосами, закрученными в узел на затылке, затараторила: «Бабоньки, сестрицы, и слава Богу, что решили полюбовно. Пересудов на селе не будет. Пока страна бедствует, думаю, лучше оставаться одной семьей, так лучше выжить. Пусть Порфирий Модестович ведет хозяйство и оберегает нас от сплетней. Сообща выстоим. Дети попривыкали друг к другу и разрывать их ни в коем случае нельзя».

Один мужик на такую большую семью.

Порфирию стало тяжело тащить такой огромный воз. Пришлось лишиться четырех лошадей, двух коров и трех десятков овец. Оставили две дюжины гусей и столько же кур.

Без лошади в деревне никуда: ни пашню вспахать, ни хлеб убрать, ни дров, ни кормов на зиму заготовить, ни на базар, ни в больницу съездить.

Поруха

Пришла февральская революция. Как жили люди на селе, так и продолжали жить, никаких изменений, только появились какие-то комиссары при галстуках, которые агитировали, чтобы крестьяне сдавали хлеб государству по твердым ценам, объясняя, что нечем кормить солдат и заводских рабочих. Деревенские возмущались: «Своего хлеба еле-еле хватает от урожая до урожая. Тряхните помещиков, у них амбары ломятся от зерна. Приготовили за границу везти, на золотишко менять».

Сорвалось июльское наступление. В селе появились солдаты-беженцы, которые митинговали: «Хватит, повоевали, вшей покормили. Ради кого? Царя убрали, а приспешники остались». В октябре прошла новая революция в Петрограде… Из Чусовой приезжали большевики – разъясняли: «Отныне власть должна принадлежать народу, фабрики рабочим, а земля крестьянам».

В селе собрался сход. Долго спорили, кричали. Заводов и фабрик в селе не было. Многие работали в Чусовой на металлургическом заводе, в Мотовилихе и на артиллерийском. С землей было ясно: помещечьей земли не было, только общинная, но многие крепкие крестьяне прикупали в лесничестве. Было решено всю землю перевести в общественную и нарезать по едокам.

Порфирий Модестович особо не горевал, что землю урезали. Мужиков в хозяйстве не было и землю обрабатывать было некому. Дальние клинья года три не обрабатывались и стали зарастать мелколесьем.

Вопрос о власти оказался самым сложным. Раньше в селе было волостное управление, в которое входили: управляющий, писарь и полицмейстер – и вся управа. Сейчас решили избрать Совет из десяти человек: от каждой большой деревни по человеку, а от села – два, кроме того председатель, секретарь и оперуполномоченный.

Помучились в выборе председателя. Каждому хотелось быть у власти. Наконец остановились на кандидатуре – Никифоре Горюшкине, ядреном мужике в годах, с темно-карими глазами навыкате, задубелым лицом, с широкой продольной лысиной, многодетный, воевал, урядник, два георгиевских креста, образован – четыре класса сельской школы. Сообразителен. За словом в карман не лез.

Правление собралось на первое заседание. Власти много, а денег в казне ни копейки. Старые николаевки и керенки никто не берет, если только на память, керенки тем более никому не нужны – мешками стояли в сенях.

О новых деньгах только слышали. Судили – рядили, решили выпустить свои деньги. Учитель математики Христофор Никитич запротестовал: «Во-первых, где мы их напечатаем, нужна гербовая бумага, специальные краски. За бумагу, краску, работу надо платить. А чем мы рассчитываться будем… Поживем пока на товарообмене, как говорится, «баш – на баш».

Пока спорили, в избу забежал Ванятка, сын Никифора, объявил: «Федор Устюжанин вернулся». Правленцы повскакивали побежали к дому Федора. У крыльца дома с вещевым мешком за спиной и суковатой палкой в руке, без шапки, с обострившимся носом, бледный-пребледный стоял Федор, держа за руку сынишку Павла. Около ног крутился, повизгивая, крупный пес Задира. Ухватившись за косяк сенок, на коленях стояла Вера. Из дома вышел сникший Порфирий Модестович, утирая лицо шапкой, загундосил: «Что собрались, идите по домам, вечером будем радоваться возвращению Федора. Ну, сын, здравствуй! С прибытием тебя на родину. Сын истосковался по тебе. Ты нас с Верой прости. Вина моя. Грех на мне. Заходи, дом твой, семья твоя. Я тихонько со старухой век доживу. Думаю, не бросите. Зайди к матушке, двери рядом. Не встает она. Плачет целыми днями по сыновьям и горюет, что век у нее оказался коротким».

– Спасибо, отец, на добром слове. Но в этот дом я никогда не зайду – испоганен он. Великий грех эго, когда отец с невесткой снюхались. Я ее понимаю, горе да страх заставили пойти на пакость. Сына хотелось на ноги поставить, одна бы не осилила. Ну, бабоньки, пока шел от деревни к деревне, люди порассказали где правду, где и неправду, а в сущности горше этой правды не бывает. Зла не имею. Вы, отец, с Верой живите и далее. Павлушу я забираю. Ты еще молодой, с Верой сладите дитя, если захотите. Ну, молодушки, кто возьмет меня в мужья, конечно, кроме Анны. Петр у нее где-то затерялся. Говорят, была весточка – живой. Наталья, знаю, однолюбка. Когда была девчонкой, много парней сватались, но одного Ивана и привечала. Красавец был, высок, статен, русые волосы кудрявились. На поединках мужиков и парней по очереди на лопатки укладывал… Сын Ярослав лет через пять настоящим мужиком будет. Ирина, выходи за меня, знаю, что обещала Егора ждать десять лег, но селяне сказывали, что видели, как его снарядом разнесло, хоронить было нечего.

– Федор, кум Иван Пестерев тоже рассказывал, когда калеченый с фронта пришел, что видел, как тебя убило.

– Ирина, правда так было, меня тогда сильно контузило. Когда похоронная команда тащила в братскую могилу, я застонал. Ума хватило уживодеров не закопать. Год провалялся в госпитале. Не двигался, полгода под себя ходил. Ни рукой, ни ногой пошевелить не мог. Не говорил. Память отшибло. Когда выписали, полгода ходил побирался и мычал. Никак вспомнить не мог, откуда я, но почему-то тянуло в эти края. Случайно на ярмарке в Карагае встретил кума Сеньку Тюнина. Признал его. Как молнией ударило – память открылась. Домой боялся появиться. От него слышал, что меня давно похоронили. Полгода у него проработал, пока речь не восстановилась. Просил, чтобы никому не говорил, кто я и откуда. Наконец решился домой податься. По сыну сильно стал скучать, каждую ночь снился и звал меня. Так что, Ирина, выходи за меня замуж, а я пока у дяди Тимофея поживу, сестриц проведаю. Не тороплю. Дети привыкли друг к другу. Разрывать их не хочется. Пусть растут вместе.

В мае 1918 года Федора мобилизовали в Красную Армию. Он объяснял председателю сельского совета Никифору Горюшкину: «Какой из меня вояка, после контузии до сих пор руки дрожат, да и память иногда проваливается». Никифор уговаривал: «Федор, мужиков нет, половину на войне поубивало, вторую половину испанка и тиф унесли. Пойми, некому службу нести. В Сибири адмирал Колчак появился. Тут по железной дороге от Перми до Хабаровска чехи, под командованием генерала Гайды, взбунтовались. Пойдешь в обоз. Кто-то должен за лошадьми ухаживать. Сын пока побудет у матери, да и Ирина присмотрит. Она к тебе душевно относится».

В Покров день в «княжий двор» вошли чехи. Арестовали членов правления и отправили в Пермь. По дороге Никифор Горюшкин сбежал. Через неделю на взмыленном жеребце прискакал Петр, в чине урядника, откормленный, мордатый, копия Порфирий. За несколько шагов несло самогоном. Рыжие усы без конца заправлял за уши. Сестры и невестки прибежали посмотреть. Хохотали, глядя на Петра. С насмешкой говорили: «Петька, не смеши людей, посмотри на себя в зеркало – на мороженого таракана похож».

Порфирий Модестович попросил сына зайти в дом. Выговорил: «Сынок, забыл обычай дедов и прадедов, в первую очередь должен зайти в дом к отцу с матерью, а потом к жене и детям. Верой и правдой служил царю и отечеству – это похвально, царя скоро год как нет. Кому сейчас служить? Колчак он и есть Колчак – не наш, чужой, как Троцкий, Свердлов и другие правители. Ни тем, ни другим дела до нас нет. Больше о своем месте коронном думают. Слышали, что Колчак зверствует, так и ты в этой шайке прислужничаешь. Мужики тут установили свою власть – вроде получается ладом. Земли хватает всем. Кому мало – пусть в вырубках пни раскорчевывает и пашню заводит. Смотри сам, не маленький. На твоем месте лучше бы в тайгу ушел, смуту переждал. У нас там за Чусовой, в расщелине, с кумом Филимоном охотничья избушка есть, перезимуешь».

– Нет, батя, я присягу давал адмиралу. Платят – хорошо. У нас вагоны забиты золотым запасом России. Анне пригоршню драгоценностей привез, пусть порадуется.

– Смотри, сын, воля твоя. Запомни: на чужое богатство не зарься, быстро уплывает. Из-за него можешь и в прорубь головой угодить. Что у нас есть – это своим горбом заработано, поэтому и крепко наше хозяйство стоит.

– Отец, может в чем-то ты и прав. Говоришь об обычаях, а где это было видно, чтобы свекр к невестке подвалился. В проруби тебя, батя, надо тоже топить.

– Петр, многое ты не знаешь. Мать лежит не встает: Федора кум видел, как Федора хоронили. Вера сирота. Кому с дитем нужна… не хотелось хозяйство рушить. Не по злому умыслу, а в общем семейном совете было решено. Одно плохо – поторопились. Надо было годик подождать, потерпеть маленько. Но сейчас ничто не вернешь, что произошло, то произошло. Вернетесь с Федором со службы, думаю, нас с матерью не бросите. Только как замиряться будете, один у белых, другой у красных. Не порубали бы друг друга.

– Не порубаем, братья все-таки, И тот, и другой пошли служить не по доброй воле. Выкарабкаемся. Обживемся. Лишь бы неразбериха эта быстрее кончилась.

Враги

На другой день Петр ускакал искать своей доли, а мог бы и остаться, попрятаться. Дождаться, когда заваруха кончится. Жажда выделиться, жажда свободы действий, жажда наживы выталкивали его из родного дома.

Красные отступали. Оставили Чепцу. Отходили на Глазов. Обоз, в котором был Федор, зашел в большое село Кестым. Попросили разрешения у председателя Совета остановиться. Надо было обиходить раненых, многие возницы пообмораживались, поовшивели, затопили баньки, пообмылись. Старший по обозу Спиридон Петелин настоял: тяжелораненых оставить в селе, так как от неподвижности могут замерзнуть в дороге. На другой день, с восходом солнца обоз выстроился на сельской улице. В это время в село ворвалась колчаковская конница, с ходу разрубая возниц, которые спокойно поправляли упряжки, не подозревая о беде. Кто рано утром разберется – белые или красные это. Федор успел спрятаться за высокий облучок саней. Он вез Пермские архивы Советских декретов. Хорошо, что кобыла Вятка оказалась спокойной, а то могла бы забить копытами.

Сотня проскакала вдоль обоза, возвратилась обратно, продолжая рубить разбегающихся ездовых.

Наконец пыл у колчаковцев поостыл, валяющие у повозок разрубленные тела оказали свое действие. Конники ездили вдоль обоза и вытаскивали оставшихся в живых из-под саней и спрятавшихся под пузами лошадей людей. Из тридцати ездовых осталось в живых шесть красноармейцев. Старший сотни, с окровавленными руками, озверелыми глазами, подскакал к жавшимся друг к другу, перепуганным крестьянам.

Зло спросил:

– Кто тут старший?

– Порублен.

– Что, свободы захотелось, вон она – вечная свобода на небесах, – показывая нагайкой на убитых ездовых.

Федор вышел вперед, прихрамывая.

– Мы что, по доброй воле в обозе, если бы не пошли, то расстреляли бы … точно. Смотрю на ваши знаки отличия и нашивки, господин вахмистр, может в одной дивизии были: немца били, нашего общего врага. А сейчас один другого убиваем, а германец лютует и радуется. Это же противоестественно – брат идет на брата, сын на отца. Мы же не с оружием в руках, за что мужиков порубали? Мы как красных, так и ваши пожитки могли везти.

– Ишь, растявкался. В расход их! Лошадей с обозом передать тыловикам.

По улице проезжал конвой, сопровождая в кошевке важного господина. Двое конвойных остановились против пленных, один соскочил с коня и бросился к Федору со словами:

– Братан, Федор, как ты тут оказался?

– А ты как?

– Что тут у вас случилось?

– Сам видишь, обозников порубали. Не пойму, в чем наша вина. Мы не по доброй воле мобилизованы.

– Федор, погодь маленько. Я сейчас.

Петр догнал конвой, что-то доказывал, размахивая руками. Вернулись с командиром конвоя, штабс-капитаном, с обвислыми усами и воспаленными глазами.

Штаб-капитан резко обратился к командиру сотни:

– Сотник, удаль надо показывать в бою, а не воевать с обозниками. У нас не хватает людей, народ настроен против нас. Что, от попусту пролитой крови голова закружилась? Крестьяне села видели – это безобразие. Как ты думаешь, после этого чью власть они будут поддерживать и за кого воевать пойдут –конечно за Советы. Соображаешь, рубака? От имени члена правительства российской империи и адмирала Колчака приказываю отпустить военнопленных вместе с лошадьми и повозками. Да не забудь дать расписку, что возвращаются по болезни.

– Слушаюсь. Писарь, ко мне. Дай им бумагу и пусть проваливают и более не попадаются.

Сотня ускакала за село. Федор руководство взял на себя. Заставил оставшихся в живых собрать и погрузить на сани порубленных мужиков. Побитые были или «княжьего двора» или соседних деревень.

Обоз из тридцати подвод, с нагруженными окоченевшими на морозе земляками, двинулся в обратный путь. Братья попрощались. Петр просил у Федора прощения, говорил, что хотя его прямой вины в этом избиении нет, но тяжесть содеянного лежит на его совести. Обратно дороги нет. Слишком запятнал себя бесчестием. Сейчас один путь – или пан, или пропал.

Слух, что колчаковцы порубили обоз, быстро разлетелся по Прикамыо. Население к колчаковцам стало относится враждебно.

Обоз встретили в Верхней Курье. Приехало более полусотни подвод. Разбирали родных и близких. Плач стоял такой, что было слышно на другой стороне Камы, в Перми. В «Княжьем дворе» сорок дней справляли поминки. Народ возмущался: «Германец не убил, так свои злыдни жизни решили».

Федор погостил у сестер, дольше задержался у младшей Людмилы, синеглазой красавицы, с льняной косой, бойкой и гибкой. Муж, Григорий Прохоров, погиб в 1918 году под Псковом, защищая молодую республику Советов. Сынишка Павел целыми днями крутился около отца: не отставал ни на шаг. Помог сестрице по хозяйству, которое за время войны порушилось. Сын Алексаша был мал и несмысленыш еще. Приходила поиграть с Шуриком племянница Лена. Часто спрашивала: «Дядя Федор, почему к нам не заходишь, у нас с мамкой кругом дыры в хозяйстве».

– Если приглашаешь, то приду, а мамка против не будет?

– Нет, не будет. Она говорит, что хорошо бы было, если дядя Федор пришел и немного помог.

В воскресенье Федор зашел к Ирине вместе с детьми. В доме чистота, как на Пасху. Федор спросил: «Ирина, давай работу, а вообще-то сам вижу, где что надо поделать. Пока снег в поле, перекрою конюшню, а то на крыше доски прохудились, косяки в доме заменить надо». Федор провозился дотемна. Вечером Ирина предложила: «Куда на ночь глядя пойдешь, оставайся, ночуешь с нами, места хватит. Ложись в горнице, а я с детворой на полатях».

Наработавшись за день Федор еле доплелся до кровати. Дети наперебой заспорили, кому спать с Федором. Павел – я с папкой, Елена – и я с дядей Федей.

Федор попросил: «Ну-ка без спора, оба в кровать, один справа, другой слева». Ирина ночью несколько раз вставала, смотрела на спящую троицу в бликах яркой луны и радовалась.

Ирина и Федор день от дня более и более привыкали друг к другу. По утрам вскакивала, заглядывала в горницу, боялась, а вдруг там не окажется Федора.

Колчаковцы то приходили, то уходили.

На масленицу 1919 года в «княжий двор» снова вошел отряд колчаковцев. В дом зашли два солдата с винтовками и потребовали, чтобы Федор явился в управу. В управе собрали мужиков сорок: у которых родственники ушли с красными, туда же притащили тяжелораненых, которые по мобилизации воевали за Советскую власть, и шестерых мужиков из посеченного обоза.

Два дня держали в неотапливаемом амбаре. Многие пообмораживались. Бабы тащили еду, валенки, полушубки. Март. Днем солнышко пригревало, на крышах таял снег, свисали сосульки, а ночью подмораживало.

На третий день кто-то пустил слух, что пришло распоряжение – мужиков расстрелять. У амбара собрался народ: стар и млад. Оттеснили часовых, которые начали стрелять в воздух. Селяне кричали: «Нелюди, за что невинных мужиков арестовали!»

Прискакал конвой, около двух десяткой всадников. Начальник конвоя, унтер-офицер, приказал: «Высечь и выпустить». Солдаты на выходе срывали полушубки и два здоровых казака семиреченца пластали ногайками слева и справа, кому как доставалось: одним три – четыре удара, другим поболее. Арестованные хватали полушубки и с исполосованными спинами скатывались с крыльца.

Мужики вечером собрались у Федора. После долгих споров решили, что оставаться в селе нельзя. Слышали, что белогвардейцев побили под Сарапулом и они отступают. При отступлении враг всегда звереет, может и их порешить. Постановили ночью уйти в горы, на летние стойбища, по пути посчитаться с белогвардейским отрядом. Собрали оружие. Набралось двадцать винтовок, три нагана. Патронов оказалось маловато – по две обоймы на винтовку.

У Алеши Миколина нашлось несколько шашек тола. Разузнали, что отряд утром будет уходить из села. Обдумали, что как только отряд взойдет на мост через Чусовую, подорвать настил с той и другой стороны, самим разделиться на две группы и вести огонь по вражинам с той и с другой стороны. Так и сделали.

С выходом отряд задержался. Мужики в засаде перемерзли, хотели уже бросить затею, как увидели выходящий отряд, с награбленным добром, перекинутыми переметными сумами через крупы запасных лошадей. Передние лошади были уже на той стороне, а обозу не было конца. Федор дал выстрел из винтовки… и почти одновременно громыхнули два взрыва.

На той стороне бревна разнесло шириной метра на три, а на этой, видимо, заряд оказался слабее, только несколько бревен полетело вниз. Лошади заржали. Началась толчея, животные прыгали с большой высоты и разбивались о лед, некоторые всадники спрыгивали с коней и стали пробираться обратно, другие разворачивали лошадей и сминая других пробивались назад. Началась паника. Не успевшие заехать на мост поскакали обратно в село. Селяне вели огонь по убегающим белогвардейцам. У берега взорванный мост зиял огромной дырой. Кони фыркали, пятились назад. Казаки спешивались и прыгали с трехметровой высоты в глубокий снег.

Карабкались на берег и становились отличной мишенью. Огонь велся беспорядочно. Многие мужики и ружья в руках не держали, тем не менее два десятка убитых валялось на льду и крутом берегу реки.

Белогвардейцы побросали награбленное добро, отстреливаясь, уходили на другой конец села и переправлялись на ту сторону Чусовой по пешеходному мосту. Княжане не стреляли по отступающим. Были рады, что те отправляются восвояси. Те, которые замешкались на мосту, попали в плен.

Сопротивленцы собрали убитых. Семерых тяжелораненых одинокие бабы забрали по домам, легкораненых отпустили догонять своих.

Убитых хотели похоронить на кладбище. Бабы запротестовали: душегубам не место на общем погосте. Решили похоронить за селом около скотного могильника. Заставили пленных рыть котлован. Земля за зиму промерзла глубоко. Пришлось целый день палить костры и только на другой день трупы опустили в яму. Батюшка отпел за упокой каждого в отдельности.

Долго рассуждали: ставить или не ставить крест. Староста церкви Семен Семенович Кайгородов настоял – ставить, они православные.

После похорон встал вопрос, что делать с пленными.

Если расстрелять, тогда кто будет им рьгть могилы. Один из пленных, бородатый старовер, обратился к селянам: «Винанаша, что вели себя безобразно, не по-христиански, но не все, большинство выполняли приказы. Навоевались мы досыта с германцем и в снегу замерзали, и в окопах по пояс в поде сидели, и вши нас съедали, контуженные и израненные, тифом и испанкой переболевшие. Силой нас забрали не по своей воле. Дома ждут семьи, малые дети, кругом безотцовщина. Смилуйтесь над нами».

Федор поднялся на чурбак: «Мужики, угомонитесь! Потише. Верно солдат говорит. Отпустим их с миром».

Старообрядец замахал шапкой.

– Если и отпустите, никуда мы отсюда не пойдем. Обратно… снова в бой бросят. Погибать за чужие грехи не хотим. Оставьте нас тут в работниках, у солдаток, пока эта неразбериха перемелется. Уйдет злоба. Народ успокоится. Тогда и решим, кому куда податься. Может кто из нас тут навсегда захочет остаться.

Решили запереть их в том же амбаре, до приезда председателя Сельского совета Горюшкина Никифора.

За Никифором в горы отправили охотника – лесовика Кирилла Веревкина, с запасной лошадью. К вечеру они вернулись. Горюшкин слышал взрывы и стрельбу в селе и спешил домой и по дороге встретил Веревкина, который подробно рассказал о событиях в последние дни.

Никифор собрал баб-одиночек. Предложил право выбора работников тем солдаткам, у кого мужья погибли и малые дети. Бабы поспешили к амбару.

Никифор заволновался, вдруг крепких солдат разберут, а никудышные останутся, что он будет делать с ними, куда их.

Прокричал: «Бабы, остановитесь! Брать по жребию, а потом можете поменяться друг с другом».

Через десять минут в амбаре никого не осталось. Белые отступали, им было не до «Княжьего двора». В ночь на Пасху по селу проскакал всадник, накрытый буркой. Погода с вечера стояла квелая, село обступил туман. Наездник спешился у дома Петра, Возвращаясь с Пасхального богослужения, бабы видели, как от дома Анны отъезжала крытая кошевка, а рядом с ней всадник, лицо которого было закутано в башлык. Заехали во двор Порфирия Устюжанина, побыв там недолго.

Вскоре повозка и всадник умчались за село. Утром по селу пошли пересуды. Во всаднике многие узнали Петра. Ирина забежала в дом и сообщила, что скотина во дворе Петра беспокоится, двор раскрыт, а в дверях дома батог стоит. Федор быстро собрался и пошел на подворье братана.