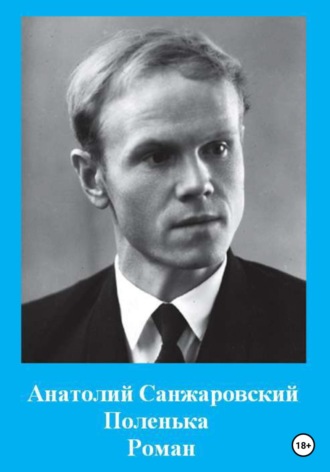

Анатолий Никифорович Санжаровский

Поленька

15

Обойми, поцелуй,

Приголубь, приласкай,

Еще раз поскорей

Поцелуй горячей.

Что печально глядишь?

Что на сердце таишь?

Не тоскуй, не горюй,

Из очей слез не лей;

Мне не надобно их,

Мне не нужно тоски…

Не на смерть я иду,

Не хоронишь меня.

Поезд на Кобулеты был всего-то раз в сутки, в пять утра. Чтобы поспеть к той невозможной рани на вокзал в Махарадзе, куда восемь вёрст, Поля вовсе не ложилась. Пока толклась со сборами, ночь перевалилась на другой бок. К чему теперь разбирать постель, когда уже бежать надо аж кричит?

И весь долгий чёрный путь в ночи до поезда, потом уже в самих Кобулетах от поезда до части Глебка трусил боком. Мама шла безотчётно быстро, торопливо. За руку держала его, боялась потерять. Чувствуя тепло маленькой жизни, она ступала смелей. В другой руке у мальчика неприкаянно болталась корзинка с бицолиным виноградом. Корзинка была зло тяжела, тянула книзу. После первого же летучего привала возле ветхого плетня Тамарочки, за речкой, через которую когда-то переводил маму за руку, он уже не мог идти с нею рядом, корзинка как бы отжимала, оттирала его назад. Из последних сил тащил её за собой.

Бывало, в довоенье стригани ли он в лавчонку за хлебом, слети ли на низ к криничке по воду, кинься ли за охапкой хвороста в сарай, на обратном пути его всегда встречал отец. Выбегал навстречу, брал ношу. Мальчик и теперь привычно так ждал, что вот-вот из-за поворота разнепременно выйдет отец и поможет, подхватит ещё и самого на руки, как делал частенько встарь. Но поворот кончался, уходил за спину, а отца всё не было. Напрягаясь, мальчик без каприза дотягивался до нового заворота, зорко высматривал отца…

В хатке, слепленной на живую нитку под жёлтым шатром груши, был контрольно-пропускной пункт. Дежурный долго выспрашивал у Поли, к кому она, с чем да зачем, а там и скажи:

– Детсадовские подарки можно оставить у меня. А на свидание с мужем надо разрешение командира. Вас к нему проведут.

– Не обижайтеся, товаришок дежурный… Мне наказали, – Поля приподняла узелок с рукодельем, – передать это командиру из рук в руки.

– Пожалуйста, если так… – Дежурный кивнул подходившему молодому солдатику. – Веди.

Глебка остался ждать в проходной. Сел на лавку, приник к стене. Клонило в сон. «Не спи. А то проспишь, как мамка с папкой пройдут». Глаза слипались, будто мёдом намазаны. Мальчик отвернулся. Пальцами, как распорками, раздвинул веки. Спать вроде расхотелось. Он опустил руки, вязко огляделся.

Подошёл какой-то солдат и с интересом уставился на Глеба.

Глеб устало глянул на бойца. Лицо его показалось капелюшечку знакомым. Где видал? Когда? С проснувшимся интересом пялился Глеб на солдата, силился разгадать, кто же это.

Пристальный взгляд крохи подживил служивого. Он весело хохотнул:

– Долго думать вредно. Давай лучше поздоровкаемся за руку, – и протянул руку.

Глебка быстро спрятал обе руки за спину.

– Я с чужими не здоровкаюсь!

И пересел на край лавки, подальше от незнакомца. Но уже исподлобья продолжал ещё с бо́льшим любопытством смотреть на солдата.

Солдат отшагнул назад. Улыбнулся.

– Раз интересней смотреть сыздаля, сколь хошь смотри и так. Глаза непокупные.

Он достал зажигалку, просяще проговорил ей негромко:

– Царь-огонь, достанься. Не табак курить – кашу варить.

И чиркнул.

Пламешко выскочило из зажигалки и зашаталось.

Глебка не удержался на лавке. Подбежал:

– Как же Вы будете варить кашу, если тут у вас нету даже печки?

– Огня тоже не было! Но я добыл. Добуду и печку! Только я не могу сразу два дела делать. На́, подержи пока… Ро-овно держи… Во, во так…

Глебка никогда не видел зажигалку. Какая диковина! Как в этот железный столбок залез огонь? И как ходил с ним дядя и не сгорел?

Мальчик зачарованно смотрел на шаткий на легком ветерке огонёчек и не мог насмотреться.

Солдат деловито одёрнул на себе гимнастёрку, прокашлялся, приставил козырьком ладонь к глазам и стал строго смотреть во все стороны.

– Что-то не видать… Надо повыше встать…

Солдат встал на высокий камень и уже с камня продолжал высматривать свою ненаглядную печку.

– Так где же она!? – в нетерпении крикнул Глебка, ожидавший второго чуда от волшебника незнакомца. – Где Ваша печка?

– Где и Ваша, – ласково буркнул мужчина. – Или она бастует? Ждёт особого присоглашения? Эта печечка слегка недовоспитанная… Задерживается, как все мадамы. Пока наша мадама в пути к нам, давай я расскажу тебе какую-нибудь забавку…

– Да хоть сто! – согласился Глебка, не отпуская восторженных глаз от бойца.

– Правда… Да ну ни шиша путного на дитячий ладок и не знаю. Ни одной баечки. Вот вьётся на языке одна. Можно на патефон такую. Жаль, не дитячая… Постой! Ты ж не будешь вечно мальцом? Ты ж вырастешь? А?

– Угу-у…

– Кидаю кусок наперёд. Сгодится в жизни. Вспомянешь под горький момент, как усатый дуреник пел про зятя в приймах. Не ходи, хлопчина, в приймы. В приймаках худо. А ну будут тёща с дочкой себе вареники, а тебе лишь юшку? Такеички кормила одна тёща зятька, чтоб ног на сторону не занашивал. Вот тёщенька благополучно подала Боженьке свою душу. Боженька добрый, безотказный, скоренько зачислил в свой штат. Он всякого примает… Вот похороны. Зять над гробом тужит: «Ой, тёща, ты ж моя тёща, женщина-мати! Вы ж было вареники едите, а мне юшки дадите. А я ем, ем та ще и напьюся…» А жена и подсоветуй: «Ох, не плачь так, человече, а то мать не подымешь и сам свалишься в могилу».

С напряжённым недоумением слушал мальчик и лишь вздохнул, когда солдат – он не смеялся, отпуская шуточки, всегда был серьёзный – перестал говорить. Солдат деликатно поддержал компанию, тоже вздохнул.

А между тем мальчик внимательно рассматривал солдата и всё крепче убеждался, что знает его.

– А Вы, – насмелился Глеб, – ещё не в усах пели на крылечке про дождичек…

– Было крылечко… был дождичек… Был и ты совсем клоп. Я тебя с горшка знаю. Вот такая выплясалась комедийка. Совстрелись однобарачники где!

– Дома Вы не таскали усы. А теперь Вы зачема умаскировались усами?

– От холода. В горах холодно, а с усами теплей. Мне иха и подпихнули под расписку.

– Неправдушка… Дома зимой тоже холодно. Тогда чего Вам дома не дали?

– Забыли, озорун… Главно, что ты не забыл дядьку Аниса… Вырос как… Молодец, стараешься!.. Через недельку, как сказала твоя мамка, и ко мне нагрянет моя Аниса… Как она там, бедная, одна и крутится?..

Анис всё косил на воду, влюбовинку наблюдал, как его напарники мыли в речке лошадей. Не утерпел, похвалился:

– Лошадушку накорми, искупай – вид даёт. Вид!

– А Вы почему свою не купаете?

– Уже отбанил…

Рядом была конюшня. Из неё послышалось придушенное короткое ржанье.

– Иду! Иду! – открикнул Анис и пояснил Глебу с дежурным: – По голосу всегда узнаю своего Верного. Может, – сказал Анис Глебу, – пойдём познакомлю тебя со своим Верным?

– Пойдём!

Но тут из-за угла вышла мама и позвала к себе Глеба рукой. И, не дожидаясь Глеба, торопливо засеменила к отцу. Он уже расчёсывал своему конику гривку своим гребешком, стоя по щиколотку в речке.

Глеб слышал, как мама окликнула отца. Видел, как они обнялись в реке, и мама выронила свои гостинцы в соломенной кошёлке. Но никто из них и не обратил на это даже внимания.

Видел мальчик и то, как стремительная ясная вода не удержала узелок на своей гладкой спине, зло горбящейся на камнях, вжала в себя и хлопотливо покатила по дну вниз, к морю.

Выронил Глебка корзинку с виноградом, со всей силы побежал к отцу с матерью.

Отец подсёк бегущего Глебку на руки, прижал к себе и – заплакал…

– Спасибо, что приехали, – благодарно зарокотал баском Никита, присаживаясь с Полей тут же на траву и поудобнее пристраивая Глебку у себя на колене. Глебка крепко обнял, венком положил руки ему на плечи…

… Уже перед расставанием Никита спросил Полю:

– А парубки наши слухняные растут?

– Разные… – уклончиво ответила Поля.

– Это как, Глеба? – спросил отец. – Ты слушаешься?

Глебка опустил голову и повинно шепнул:

– Не во все разы…

– Так-то, – сказала мама, – вроде стерпимо, а часом… готова ремешка не пожалеть…

Глебка ещё ниже угнул голову. Ему непонятно, ну зачем мама присочиняет? Да, под ералашный случай она хватается за ремень, только воли особой не забирает с ним. Взмахнуть взмахнёт жарко, зато опускает уже как тряпочку скомканную, без силы. Размах на рубль – удар на копейку! Не подымается душа бить. От её ударов не больно, а щекотно. Она только на словах дерётся. Зачем же сейчас наварила каши на постном масле?

Однако вслух Глеб не стал ей перечить.

– Гле-еб, что это такое? – шатнул Никита мальчика.

– Я, па… с сегодня… исправлюсь…

– Всеконешно, таковски оно способнее, вертушок! – вскинул отец руку с золотыми чубчиками на пальцах. – А словко своё удержишь?

Глеб торопливо покивал.

– Ты и тем казачкам, Мите да Антону, передай моими словами, чтоб крепко слушались маму.

– Я, па, передам… Мы, па, изо всехских силов стараемся слушать. Да у нас, па, не всегда получается. А так, па, мы слушаемся…

Сыновий щебет мажет душу мёдом.

Отец тесней прижался к Глебке и с его плечика увидел корзинку с виноградом.

– Гостюшки! Дорогушики! А погляньте! Чего сам водяной нам подал! Не было ж секунд назад – теперь вон стоит!

Мама и Глеб посмотрели, куда показывал отец.

– Ну да! – гремел отец. – Подарок товарища водяного! Вынырнул! Ходить по суше не может. Он и выставь корзинку на траву у самой воды. Со спеху свалил на бочок…

Мама и Глеб оторопело уставились друг на дружку.

– Шо ж мы, Глеб, за лахудры? – кисло ворчит мама. – Я свой гостинец в речке втопила. А ты с каких далей тащил, тащил, а два шага до батьки не дотащил?

– Я как бежать к Вам в речку, – покаянно бормочет мальчик, – поставил корзиночку на берегу. А перекувыркнулась это она уже сама…

Глеб вихорьком слетел с отцова колена. Вернулся с виноградом.

– Это, па, – в радости подаёт, – Вам подарок от тётеньки бицолы.

– Ты эти провокаторские подношения брось! Нигде у меня нет/*9+-у никакой тётеньки. У меня на веки вековущие одна-единственная от Бога тётенька – наша мамушка! – Никита весело приобнял Полю.

– Никиша! А малы́й с правдонькой к тебе, – сказала Поля. – В самушком деле, була и я у той бицолы. Там проста, як трава!.. Ну-к, Глеба, доложь про свои патишествия с Митенькой за цим виноградом. В кратких словах…

Коротко не получается. Подробный запальчивый рассказ сына трогает отца. Глядит он на Глеба, видит себя таким же вот в семь лет. Отцово детство было такое же горькое. В ту пору отец отца тоже был на войне, бил того же немца. Дома одна мать с табором малышья, как Поля сейчас.

«Боже мой, – думает Никита, – да выросло на Руси хоть одно поколение без войны? – Подгребает к себе сына, жмётся к худому личику. – Бедная ты моя травинка, какие ветры тебя будят по утрам? Какие дожди умывают? Какие грозы кормят бедами? Какие бури клонят головку твою под германский топор?..»

Сжимаются тонкие губы, взбухают желваки.

В совершенном безмолвии он скорбно вышагивает к своим товарищам, что облепили в молчаливом курении высокий толстый камень на берегу, припали к сиротскому осеннему последнему теплу голыми спинами. Ставит перед ними на камень корзинку, говорит отрывисто, надсадно:

– Смалюки! Кончай травиться! Атакой налетай на витамины… Витаминищи! Прислала грузинская вдова. Наказывала: сколько в корзине ягод, стольких гадов и должны порешить те, кто виноград этот съест. Ни пули-ягоды на промах! Ешьте и помните о наказе.

Уверенные руки тянутся вверх, к корзинке. Отщипывают по ягодке.

Ненастный Никита возвращается с пустыми руками.

«Шо же ты себе не взял ни гронки? – укоряет его взгляд Поли. – Даже не попробовал?»

Вслух спросить она не решается. Вспомнилось, обнесли гостинцем и Семисынова.

– Глеба, шо ж мы скрутили? – жалостно роняет она. – Мы ж дядьку Аниса даже не угостили виноградом!

– Не суши голову, – подсел к ней Никита. – С Семисыновым мы разойдёмся. Как он говорит, между нами пройдёть. Мы с ним кавказцы. Винограду, этой радости, от пуза попоели в добрую времю. А им, – показал за плечо на толкучку вокруг корзинки, – виноград в диковинку. Земляки… С-под Калача… С-под Богучара…

Отец нахмурился и посветлел лицом.

Видимо, что-то вспоминал.

– Сегодня снился Антон, – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Вроде я пришёл уже с фронта. Взял его на руки, обнимаю, а он – ножками по лицу меня, ножками да с рёвом от меня… Провожать – ножками по лицу. Встречать – опять теми же ножками по тому же лицу… Наснится же…

– Правильный сон, па, – сказал Глеб. – Антоха драчливый не только во сне. Но и так… Не во сне. Вечно с козлятами бодается. А набодается, бежит под окно. Там у нас кучара песку. Ух гоняет машину по песку! Кирпичина у него машина…

– Шофёр будет.

– Для шифёра он ещё маленький… На песке мастачит девчонкам дороги, мосты…

– Серьёзный…

– Баловной! И дома, и на площадке я эту малявку в угол ставлю!

– Сам-то давно из угла выскочил? Ещё при мне ты сам сначала все эти углы в саду обживал. Во всех стоял? Ни один не пропустил?

– Ни один, – вяло подтвердил Глеб.

– Господи-и! Как ты вырос… Ка-ак ты вырос…

Никита гордовато обошёл взглядом сына с головы до пят. Ненароком глаза упали на ноги жены.

– Поля! – взбулгачился он. – Да ты вся мокрая! Калоши, чулки, низ юбки! Разуйся, сдёрни чулки. Хай просохнут. Простынешь же!

– Наскажешь! – замахала на него Поля. – Иль я сюда простывать приихала? Рассядусь сушиться? Командир и так дал на свиданку всего пятнадцать минутушек. Побегу з малым назад каменюки считать, – она посмотрела на тропинку в мелкой гальке за забором, – покы докачаемось до поезда, так и обсохну, и снова взмокрею вжэ от пота.

– Ну, смотри… Чем вы кормитесь?

– И не спрашуй… Кукурузы осталось трохи. Жарим, толкём, суп варим. То и весь навар, шо пена…

…Никите разрешили проводить дорогих гостей не только за проходную, но и до первого поворота.

Темнело.

С поворота дорога чёрно падала вниз.

Простившись, Никита вскинул руку с пилоткой и тревожно-нежно, цепко смотрел уходившим вслед, словно хотел навсегда наглядеться…

16

Соловьем залетным

Юность пролетела,

Волной в непогоду

Радость прошумела.

Целая природа —

В душе человека.

Поле приснился сон.

Увидела она себя молодую, ещё в девушках. Вся свежая да ладная, бела как сметана. Любо самой поглядеть на себя из-под ручки.

Где-то она была. Вдруг отец проявился. Пришёл за ней. Идут по своему хуторку. Молчат.

Как тоскливая муха, донимало её то, что это за горячая, должно, затея, раз сам прибежал звать. Стараясь по его лицу хоть отдалённо догадаться о деле, временами скашивала на него вопросительные, тревожные глаза и не понимала, что с ним творилось.

Был он в загвазданном обтрепье, но выступал с важностью венецианского дожа, выступал как-то боком, будто интересничал, картинничал перед теми, что кипели сейчас за плетнями, под окнами и до дуру лупились на них, разливали по стеклу носы лепёшками. Какие праздники гуляли в отцовой душе? Какие музыки играли?

Варяжистая гордыня жарко одела Володьшу.

«Как же так сварилось, что только вот, баламут рогатый, доглядел, что дочка у тебя загляденье? А ты: девка, девка – драная коленка! Девка на мойке, а у нас барышня! Писаная красавица! Так чего же не покрасоваться? Так чего ж не погордиться? Любуйтесь, соседушки, на радость! Завидуйте. Мы не пообидимся…»

Щедрая доброта разломила его. Он даже не нахмурился, когда на крыльцо вышел Серёга, даже мысленно не зыкнул, не обложил бордюрцем, не ругнул ни единым мускулом лица. Напротив. Ещё шире улыбнулся, кинул с ребячливой подначкой:

– Почём, хозяёк, продаёшь шарёнки?

Серёга не растерялся:

– Рупь пара.

– Дешевишь, бедовар.

Владимир Арсеньич подобрался и пошёл-поплыл к своей калитке враспах, преотлично зная, что его провожают въедчивые глаза парубка, которому ещё в канун сам чёрт велел-подбивал шильнуть шилом, уколоть, дать понять, что не по носу берётся табачок нюхать.

– Нарядись, доча, в три листика,[86] – сказал дома отец, – и лети на все четыре ветра со своим Горбыльком.

– А Никита?

– У-у! Певчий – ходить не в чем… Кидай с сердца. Забувай… Шо за богатствия у него? Сады посохли, быки подохли… И дужэ далэко к нему у гости ездить, хоть и тройку с бубенцами подгонял… Дорога погана… Нам шо-нить поближще… Кто ж нам ближе Горбылёва? Всего-то за межой-плетнём… Ты без Горбылёва не могла вроде дышать? Тепере вот дыши на полную отмашку. Будешь жити за ним, як у Бога в кармашке!

Вывел он Полю в подвенечном платье на крыльцо.

У порожек Горбылёв уже ждёт не дождётся.

Батечка прокудливо шепнул дочке:

– Девонька не без женишка, горшок не без покрышки…

И в смиренном поклоне подал Горбылёву руку Поли (в другой у неё был Митя).

– Примить, голуба Вы наш белый Сергей Ваныч, свою судьбу. Она Вам от Бога дадена.

Вихрь подхватил дрожки и понёс.

А народу кругом как водой налито. Свистят сквозь эту гудящую тесноту дрожки, словно сквозь растравленный рой…

От тычка оглоблей в спину Сергей на всём скаку вроде лёпнулся наземь рядом с колесом, в каких пяти сантиметрах от смерти, а то снова как ни в чём не бывало сидит с нею плечо в плечо, и летят они черт те куда. Точкой в кипящей толпе блеснуло Никишино обомлелое лицо с чёрной звездой на пилотке – Поля потвердела рассудком.

«Ты ж чего, девка, дуракуешь? Лише и забот про свои шашеньки? Кто ты? Куда ты? Зачем ты? Ты-то свой страм, може, подолом на чужинке и развеешь… Да як моргать-хлопать батьке-матери? Така стыдобища им жизню выгрызэ…»

Слабая рука с раскрытыми пальцами потянулась к Сергею, заметалась от лихого бега дрожек перед его грудью. Казалось, этим предостерегающим жестом она хотела предупредить, уберечь его, не дать перейти черту, за которой спела беда.

– С-сто-ой!..

Сергей с силой взял вожжи на себя, едва не опрокинулся.

Вошедший во вкус дикого лёта жеребец заржал от недовольства, изломил шею в дугу, точно норовил увидеть, кто ж это там аноху строит. Сделал ещё прыжка три, размазанных, затухающих, вконец вывалился из того стремительного ритма, когда ретиво перебирал, сверкал белыми носочками, как спицами, и вкопанно стал.

Белее снега Сергей уставился на Полю. Не подымая лица от сына, она заговорила отчуждённо, в пространство, словно рядом никого и не было:

– Разь ты заменишь ему батька?.. А при живом сиротить дитё великий грех… Бач, яка гибель на мне золотых верёвок… А ни тебе, ни мне никакими саблями не посекти. Рази из души петлю вырубаешь?.. А связанна жизня какая?.. Пролитое полно не живёт. Поняй, Серёжа, один в свий Калач… Один…

Прокинулась Поля не в пример раньше обычного. Ещё вялые, сонные сумерки слонялись за окном, можно какую каплю и соснуть, да какой там хозяиновитой бабе сон, раз лупнула глазами – всё, отоспала, отгуляла сонница. Лежит и не поймёт, чего спозаранок пялится в потолок.

Вспоминается сон.

Сон ей не нравится. Если б можно подправить… Она разбирает по косточкам виденное и приободряется. Смелеет. Грозен сон, но милостив Бог. Сон сбывается, да ото сна сбудется ли? Видел мужичок во сне хомут, не видать ему клячи довеку! Уж если даже во сне Горбыль выхлопотал отлуп, так наяву и подавно. И потом, через двадцать лет какие шуры-дуры? Наснится ерунды, машиной не вывезешь!..

Взгляд зацепился на лавке за горку выглаженных ребячьих рубашек, штанов. Сама до ночи гладила. Суббота… Нет легче дня против субботы.

Сегодня первый послепобедный сентябрь. Женишкам её в школу. Всем! Даже самому меньшенькому.

Сладость разлилась в душе.

Поля подошла босиком к койке, где спали втроём Митрофан, Глеб и Антон, шатнула Антона за плечо.

– Вставай, Антонка.

Мальчик поднырнул под подушку.

– Антон, в школу проспишь. Вставай! Вставай пришёл! Сам Вставайка пришёл!

– А он, – голос из-под подушки, – спросите, выспался? Пускай этот Ваш Вставайкин пойдёт доспит. Я разрешаю… Вона Митечка Ваш спит. Чего к нему не пристаёте?

– Митьке в другую смену, – угодливо набежали брехливые слова. Поля застеснялась их, да что делать? Уже сказаны. Сердясь на себя за нечаянную ложь про вторую смену, которой вовсе и нет в совхозной школке, твёрдо подкрикнула: – А ты с Глебом вставай! Вставай!

Мальчик и удивлён, что так рано подыматься, и в восторге. Будят в школу! В школу же! Первый раз!

Он сверлит глазами мутное, нахохленное окно, и ликование тут же смято прокисает:

– На дворе ж ни светинки… Теперь каждый день впотемну вставай?

– Кажный.

– А каникулики скоро?

– Бы-ыстро же ты запросился на каникулы, – хохотнул Глебка. – А на пенсию ещё не хохо?

Глеб с улыбкой поталкивает Антона к краю. Хватит турусы на колёсах разводить. Вставай! А то и столкну, дорого не возьму.

Этого, конечно, он не сделает. Он очень любит младшего брата. Глебке радостно с ним возиться, болтать.

– А что, – серьёзно раздумался Антон, – наперва устроили б каникулы. А потома спокойно и учись, и учись, и учись до сконца света!

– Ну, с тобой оборзеешь, – вздохнул Глебка. – Да каникулы ещё заработать надо! Хоть двушек с десяток, тыря-пыря, отгреби!

Антоня в недоумении. Глеб смотрит на него с усмешкой.

– Ты щэ наскажешь! – Поля машет на Глеба, как на лукавца. – Шо это ты двойками дорогу ему выстилаешь? Нашёл чем шутковать…

После завтрака Поля достала из своей уже облезлой собачанской скрыни новенькую полотняную сумку.

– Я, Антошенька, загодя сбирала… Аха… – Заглянула в сумку, укоризненно покачала головой. – Э-э, перестаралась девка. Одно яблочко уже червячок выбрал себе. Проголодался. Аха… Так оно хо́роше… Червяк не дурак, в плохом не расквартируется…

– Я боюся червяков! – пискнул Антон.

– В плохом яблоко червяк не зъявится. Этот червячок наш. Не бойся… Чего ото бояться червяков в яблоке? Не страшней ли те, что людей едят?

– А разве есть такие? – сомневается Антон.

– Успокойся, у нас всё есть, – подшпиливает Глеб.

Порченое яблоко Поля отложила на стол, зачем-то вытерла о подол и без того совершенно чистые и сухие руки, закопчённые на солнце, и подала Антону сумку. Было заметно, как руки у неё мелко подрагивали.

– Ты ж учись, сыночок…

Слезинка вылилась у неё из глаза и, пробежав по щеке, упала в сумку.

– Не с грехом напополамки, не як-нибудь… Хо́роше учись. Это ж школа!.. У меня, у горемыки, было як-нибудь… Так вышло… Всего один месяц проучилась… Тот-то в получку рисую в ведомости крестики иль другой кто расписуется за меня. Без имени овца баран… Так и неграмотный… Правду старые люди говорили… Не сумеешь шить золотом – бей молотом… Кто ветром служит, тому дымом платять… Темнотою не возьмёшь. Надеяться тебе не на кого. Рос без батька… И худо и бедно. Что отщипнешь от жизни выучкой, то и твое. Аха? – спросила утверждающе.

Мальчику прискучило слушать наставления. Взял сумку на плечо. Пожаловался:

– А чего сумка такая тяжелуха? Плечо прям отрезает!

– Это тебе напихали камней, кирпичей и прочего гранита знаний. С сегодня будешь грызть вместо хлеба! – соболезнующе ответил за маму Глеб.

– Фу ты, болтушка! – Поля сердито покосилась на Глеба. – Ну чего сплёл? Там же всё разнужное. Букварик. Тетрадоньки. Карандашики на разный цвет. Яблоки…

– Ма! А можно я ещё яблочков возьму?

– Да вон в углу кошёлка! Бери, какие на тебя глядят.

Мальчик растерянно воззрился на алощёкие яблоки. Разбежались глазыньки. И то бы взял, и то, и то, и то… И то б не оставил…

Поля видит его замешательство, улыбается:

– Не выберешь, какое лучшее?

– Да они все на меня таращатся, – конфузливо шепчет мальчик.

– Если б на тебя ещё все пятерки так смотрели, как яблоки! – съехидничал Глеб и щёлкнул братца пальцем по макушке, выходя из комнаты.

– Отвянь, Чапля! – ворчливо отмахнулся Антон.

Мама наклонилась к столу, зачем-то полезла в его недра, гремя сковородкой.

Другого такого момента не выждать. Никто не видит!

Антон торопливо переплавил из сумки под подушку букварь, тетради, карандаши. И стал основательно рыться в корзинке с яблоками, выдёргивая и перекладывая к себе в сумку наикрупные, с краскобрызгом.

Вернулся с крыльца Глеб:

– Малёха! Ты ещё долго будешь ковыряться в корзинке? А то Юрка Клыков, Вовка Слепков – все первоклашки уже побежали наперегонки за первыми двойками. Смотри, все расхватают, тебе не достанется!

– Ты опять за своé? Опять за кильку гроши? – осаживает мама Глеба. – Нашёл игрушку лобом орехи щёлкать! Охолонь. Шо это ты взялся насмешничать? Брось… Лучше вот Вам на дорожку, – подала каждому по пирожку. – Идить с Богом, хлопцы Вы мои. Хай лэгэсэнька будэ Ваша путь…

Пирожки тут же, ещё в комнате, братья съели.

По старой детсадовской привычке Глеб молча, не глядя кинул назад Антону руку, тот её привычно поймал, и вот так, держась за руки, они пошли, тихие, чуточку в торжестве ликующие.

Поля постеснялась хоть немножко проводить своих парубков и сразу пожалела, едва дверь за ними со вздохом прикрылась. Вылетать воследки не рука, припала к окну. Каких шагов пять за Сапетино крыльцо видела. А дальше как ты ни выворачивай глаза, как ни дави в блин нос по стеклу, ни граммочки не видать кавалерушков. Стаяли… Пропали, слились из виду. Как будто из жизни ушли!

Она вдруг растерялась, вдруг ощутила какую-то пустоту в себе. Боже правый!.. Созрело, Полька, десятое твоё зёрнышко – она рожала десять раз, – выпало, ушло в люди. Ушло и унесло частицу её всей понемногу: и сердца, и нервов, и боли, и горя, и редкой куцей радости. Слёз её волна отлилась с новой жизнью, выросла вот эта жизнь, оторвалась, выкатилась из неё, оставив в ней холодящую пустоту.

Какой-то испуганной полоумкой выскочила она из комнаты, хлоп шалыми глазами вдогонку сынам. Они уже проминули всех соседей по дому: Грачика, Простаковых, деда Яшку Борисовского, Карапетянов. Подымались в горку по красному бугру. Внутренне они почувствовали её, обернулись с улыбками. Неясный страх отпустил, ушёл из неё, однако она застыла с протянутыми руками к сыновьям, со светлой тревогой на лице.

Вышла на крыльцо Аниса, всполошилась, увидевши Полю с простёртыми руками вослед парням, которые ушагивали по бугру уже мимо бетонного бассейна с дождевой водой на пожарный случай.

– Полька! Да на тебе лица нету! Что с тобой?

Сквозь смирные слёзы Поля посветила улыбкой, будто беду с плеч столкнула.

– Антошик… осеньчук[87] мой… в школу… пошёл… А!.. Пошёл!..

Повела взглядом к сынам – покачивались в ходьбе, были видимы за бугром лишь верхами.

– Когда-тось жил в тебе, тукал ножками под сердцем… А тут те глянь – уже и в школу! Не заметила за слезьми, как вырос хлопец, – сказала Аниса и себе за компанию пустила росу. Без плача у бабы дело не вяжется.

– Кажись, и не плачу, а слеза бежит… – пожаловалась Поля.

Она видела себя такой же маленькой, как Антоня, видела, как первый раз сама шла в школу… То видела себя под венцом, то при первых родах… То видела, как сама принимала вот в этом феврале роды у старой козы Райки. Видела, как коза ела свой послед-рубашку… То видела себя с багром в Заполярье, на лесозаводе… То видела себя на свидании с Никитой за Кобулетами, где стояла на пополнении после жестоких боёв его часть…

За слезами насмотрелась на себя, как в кино. Только то кино больше никто и не увидит…

Наглотались бабы вдосталь тихих слёз, всласть отметили первый сентябрь послепобедный да и побрели с Богом на плантацию добирать стареющий в осень грубый уже чай.

В школу – она была за четыре версты в центре чайного совхоза «Насакиральский» – Антон тащился без аппетита. Остро жгла плечо полная сумка яблок. Мальчик то и дело припадал отдохнуть. Сумка вконец умаяла его, и он сделал поползновение поработить Глеба, попробовав навялить её братцу.

– Не тупи!.. Буду я ещё твоё таскать! – отбоярился Глеб. – Может, ещё захочешь, чтоб я за тебя и уроки отвечал?

Антон не знал, что это за невидаль уроки, а потому не лез в разборы и раз за разом молча усаживался на обочинке на камень покрупней.

Глебу зуделось в этот первый путь хоть как-то потесней сплести братца, – он дичился всех и вся, – с одногодками, с кем будет в одном классе. Надо, решил про себя Глеб, идти вместе с Юркой и Вовкой. Может, ещё уговорю по дороге и кто-нибудь из них сядет с Антоном за одну парту.

Глеб набавил шагу и, догнав мальчишек, весело крикнул:

– Слава доблестным перводвоечникам!

Живоглазый, вертоватый Юрка широко улыбнулся, так широко, что, казалось, улыбка тронула и красное родимое пятно на левом виске. Но плотный снулый молчун Вовка никак не ответил. Наверное, он дремал всё время, даже когда шёл.

– Ребя, – продолжал Глеб, – я что хочу сказать… Вы да Антон… Только вы трое с нашего района будете в первом классе. Всем вам надо держаться кучкой.

– Давайте держаться, – спешко взял за руку Антона сонный Вовка.

– Да не обязательно за ручку, – сказал Глеб. – Просто надо быть в школе всегда вместе… Так всем вам будет лучше. Кстати, никто из вас не хотел бы сидеть за одной партой с Антоном?

И Юрка и Вовка любопытно взглянули на Антона.

Смущение толкнуло его за Глебову спину.

Юрка с Вовкой переглянулись и заулыбались.

Он тихонько вывинтил свои пальцы из Вовкиного прохладного кулачка и пискнул:

– Глеба! Давай сотдохнём!

– На каждом повороте – отдых? – засердился Глеб.

– На каждом. А то пропущенный поворот обидится…

Антон присел на обочинке.

Он уловил, что Юрке с Вовкой не терпелось побыстрей прибежать в школу. Ну и летите! Не хочу я с вами, с такими быструнами, кучковаться! Мне спешить некуда. Глеба меня не бросит, хоть я у каждого камушка отдыхай!

Юрка с Вовкой посмотрели-посмотрели на Антона, махнули разом руками и отлипли, убежали вперёд.

За свои бесконечные привалы Антон был наказан.

Когда они с Глебом вошли в улей-класс, пустых парт вовсе не осталось. Глеб загоревал. Куда же приткнуть своего дикуна?

На камчатке, у окна, одиноко, как палец, сидел незнакомый пузырик. Глеб обрадовался его одиночеству, подбежал.

– Ты один?

– Ага.

– А вот я привёл тебе дружка.

Глеб подтащил за руку брата. Спросил незнакомыша:

– Как тебя зовут?

– Каменский.[88]

– Уй! Так это ты весь знаменитый? Это ты учил всех всему? В книжке даже писали. На той неделе сам читал!

– Я не вмею ещё писать.

– Жаль… – Глеб скорбно вздохнул. – Не ты, так, может, твой папанья? Он у тебя Ян? – допытывался с пристрастной надеждой.

– Не.

– И даже не Амос?

– И даже не Авось.

– И вы даже не из Ам… Ам… Ам?.. – забуксовал Глеб.

– Мы из Плясоватки и у меня папа Костик.

– Ещё жальчей… Мы и эту горю зажуём… Хорошо… Замнём для ясности… Так вот, – Глеб постно похлопал Антона по плечу, – это мой брат. Садитесь вместе.

– Не хочу я, – засопел Антон. – Не буду я с ним.

– Почему?

– Он чужой. Я его нипочём не знаю.

– Садись и дознакомишься ещё. Долго ли, как говорит ма, лысому причесаться?

– А зачем с чужим знакомиться? Я тебя ладно знаю. Давай с тобой вместях сидеть.

– Ха! Куда стрельнул! Поцелуй кошку в ножку! Я тебе уже не компания. Третий класс! На две головки вышей тебя!