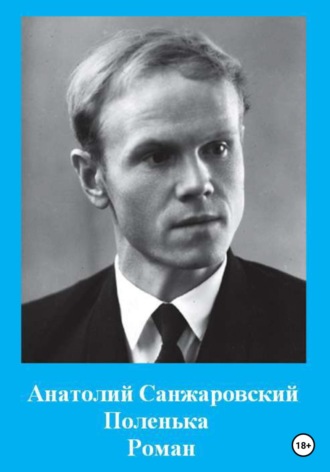

Анатолий Никифорович Санжаровский

Поленька

17

Где вы, дни мои,

Дни весенние,

Ночи летние,

Благодатные?

Где ты, жизнь моя,

Радость милая,

Пылкой юности

Заря красная?

Вчерашние Полины слова про то, что вот они, сыны, совсем безразличны к отцу, не ходят его встречать, так обожгли Антона несправедливостью, что он и сказать ничего не нашёлся, только помрачнел, насупился и лишь наутро подобие кроткого, вязкого смирения качнулось в его глазах, когда мама раздавала задания на после школы.

На обед она домой не придёт. Работала в дальнем углу плантации, там и подхарчится насухомятину одними яблоками да с посоленным куском хлеба.

Митрофану пало бежать за три версты в Ерёмин лес за водянистыми ольхами. Сентябрь к зиме мажется, лишняя вязанка дров не помешает. Глебу напару с серпом идти за мост резать папоротник в компании скрипучей баловливой певички одноколёсной тачки. Привезти и обложить папоротником стены в сарае. Всё козам уютней будет в холода.

А Антону наказ простецкий. Насбирать опадышу, сухих сучьев. В ветер сами валятся с ёлок, что насажены вдоль дорог.

Мальчик еле выждал последний урок, стремглав примчался домой. Посиневший тоскливый соевый суп есть не взялся. Живо-два переоделся в приношенные, в подпрелые обноски – до него грели Митрофановы, потом Глебовы мослы – и сразу опять на ту стрелку.

И хотя возле района опадыша внавал под ногами, подбирать вовсе не горелось. Местами сучья вмыло дождями в глину, выгрязнило. Пускай с земли девчошки да старухи метут, а сова-молчун наломает чистенького сушняка на верхах!

Обирая сушенину, он белкой всплывал на самую маковку и, раскачавшись, сноровисто перемахивал на соседнее дерево. Ходебщик по верхушкам ёлок… Ёлкоход!.. Перебираясь с дерева на дерево, он долетал до крайней ёлки у городской дороги.

С гудящей, с шаткой выси то и знай пристально, ждуще глядел из-под руки в сторону города. Удивительно ясно и далеко был виден большак.

Люди в гражданке пропускались мимо внимания. Но едва обозначься на горизонте кто в военном, мальчика прошивал озноб. Он суматошно съезжал с ёлки, вприбег сносил обломыши в вязанку.

А в голове роились стада мыслей. А вдруг он мне отец? А как я узнаю его? Я его не знаю, не помню… Так пускай он сам узнает меня!

Мальчик держался на видах. Прохожий ещё издали мог в доточности его рассмотреть. Мальчик знал, что весь просвечивался, как под рентгеном, под взглядом незнакомца и впотаях сам следил за ним. Однако человек проходил мимо. Мальчик разбито примирал…

И скольких военных встретил и проводил он щемящим, зыбким взором…

Оставалось самую малость добрать дров.

Он снова полез на ёлку.

Слипались, плотнели сумерки.

Мальчик ватно счахивал хрусткие сучья, медленно поднимался. Он велел себе больше не смотреть на городскую дорогу, изо всех сил старался не смотреть, но скоро поймал себя на том, что безотрывно смотрит на дорогу и видит военного с крестом ремней на груди.

У мальчика радостно охнуло сердчишко. Он камнем слетел на землю и невесть почему пустился ему навстречу.

На стрелке мальчик стушевался, стал. Удобно ли идти дальше? Сомнение тут же выпало из головы: дяденька военный вывернулся из колена большака. Шагал он, рослый, сильный, широко, спешно. Он сразу заинтересовал собой, своей молодецкой выправкой. Мальчик без стеснения смотрел на него во все глаза, смотрел с изумлением и в то же время ещё вроде как с досадой.

Мужчина подошёл, остановился и улыбнулся так просто, так хорошо, будто они были отец и сын и только вот вчера вечером разошлись.

– Папку с фронта ждёшь?

Мальчик зарделся, неуверенно кивнул.

– Ты не Долговых ли будешь? И у тебя мама Поля?

– Ма-ма По-ля… – по слогам конфузливо подтвердил мальчик.

Военный сражённо отступил шаг назад, как бы собираясь получше рассмотреть мальчика.

В мальчике шевельнулась неясная надежда, кольнула в маленькое сердечко и засмеялась. Мальчику не хотелось, чтоб она пропала, он смотрел мужчине прямо в глаза, ждал ещё вопросов. Но тот странно молчал. Гладковыбритое лицо с кустоватыми морщинками на лбу враз побелело; дрогнули, скривились губы. То ли заплакать хотел, то ли улыбнуться.

– И у тебя ещё два старших брата… Митя… Глебка… Сам ты Антон.

– Откуда Вы всё знаете? – обомлел мальчик.

– Отцу положено хоть по именам знать своих сыновей…

Военный опустился на одно колено перед мальчиком, прижался к нему и поцеловал.

– Вот мы и встретились, сынок… Встретились… Ты чего такой смурый? Или не рад?

– Я весь радый… – нерешительно пробормотал мальчик, глядя в землю.

– Ну, раз радый, поцелуй для начала, что ли?..

Военный ласково тряхнул его, ребячливо потянул себя за щёки в разные стороны, подставился. Лицо сделалось уморительное, потешное, как у бурундучка. Наливаясь смелостью, мальчик со всей сердечной отдачей ткнулся холодным носом в жёсткую щёку.

– Так бы и давно! – Военный весело подхватил его на руки и твёрдо зашагал к посёлку. – Сынок, ты в школу уже бегаешь?

– Вчера первый день ходил. Я ещё поведу Вас к Сергею Даниловичу. Пускай посмотрит, какой у меня папка. А то вчера знакомился он с первоклайчиками…[93] Все называли себя правильно. Все знали, как иха папков зовут, только я один не знал. Вы ж ушли на войну, я был совсема малюхонький.

– Всё верно. Причина уважительная.

Сколько помнил себя мальчик, он впервые оказался на руках у отца. Это было Бог весть какое счастье. С превеликим торжеством он выпрямлялся, когда накатывался кто навстречу – здесь могли быть лишь свои, из посёлка, лучше собственной ладони знали друг друга – и на всякий вопросительный взор гордевато взглядывал на отца, как бы похвалялся:

«А это мой папка! Поняли! Вот такой хороший. Вот такой сильный у меня папка!»

Однако мальчика несколько смутило, что никто из встречных не заговорил с отцом. Ну, ладно, сам-то он был головастик, когда уходил отец. Но встречные все взрослые, отвековали на пятом век. Они-то уж и должны бы близко знать отца, должны бы заговорить, как это принято при встрече с человеком оттуда.

А может, они просто завидуют, что отец такой добрый, такой молодой, такой видный? Конечно, завидки щиплют! Пускай отца я не помню, так зато он меня распрекрасно угадал первый!

– Сынок! А теперь ты знаешь своё отчество?

– А то! Никит…т…т…т…т…

Антон забуксовал. Битый час мог тырчать, так и не выговорив своё крючковатое отчество.

– Никитич, – опало подправил отец. Он пошёл как-то медленней, тяжелей, без желания. Это сразу уловил мальчик. Забеспокоился.

– Вы устали?

Отец с усилием, раздёрганно улыбнулся:

– Хоть ножом режь.[94]

– А по правде? Без смеха?

– Разве по мне видать?

– Очень даже. Устали! Устали!!

Мальчик соскользнул с рук, схватил отца за указательный палец и торопливо потащил по бугру к бараку. Важно толкнул плечишком свою дверь.

– Ма! Посмотрите, кого я привёл! Целого папку!

Поля – она чистила картошку – выронила и картошину и нож. Нож впился носом в пол, закачался между нею и вошедшими.

– С… Сер… рёга!.. Якими бедами сюда?! – часто моргая, в растерянности пробормотала Поля, занялась вытирать руки о полотенечко у печки. – Иле ты живый, иле то тень твоя?

– Живой… живой… варакушка…

Она неловко подала ему руку, и он долго, крепко её жал; они смотрели друг другу в глаза, полные слёз, и каждый стыдился этих слёз, боялся, что вот-вот прожгут наружу, а потому на миг отворачивался чуть в сторону и тут же снова неверяще, хватко всматривался в святые черты, словно проверял, в самом ли деле перед ним тот, чей голос только что прозвенел золотым колокольцем из юности.

«Что это они трясут друг дружке лапки без конца? Заело, что ли? Иль не могут для разнообразия поцеловаться?» – подумал Антон, и его недоуменный, ненастный взгляд ожёг Полю.

Краска ало мазнула её по щекам. Поля виновато выкрутила свою руку из цепких, липких горбылёвских пальцев, всполошённо засуетилась, запричитала:

– Оё!.. Да чего ж мы стоимо́ як малые дети?.. С дороги… Надо сготовить… Я печку зараз… Антонька, где твоя вязанка?

Мальчик покаянно плеснул руками.

– Ма! А за папкой я забыл про дрова! Набрал, у стрелки связал под первой ёлкой. А принести забыл…

Горбылёв не знал, куда себя и деть в эту тягостную минуту. Этого ещё не хватало. Из-за него остались без дров!

– Я пойду! – стараясь выпередить всех, пропаще пальнул он.

– Не-ет, – ласково возразила Поля. В её ласковости были власть, необоримая сила. – Ты гостюшка в доме, а гостюшка пленник. Як скаже хозяйка, так и будэ. Передохни с дороги… Я сама пойду. А то кто щэ хапне… Я скорушко, скорушко… А ты, Антон, сидай за уроки, делай начинай…

Поля ушла.

Мальчик достал из сумки тетради. Сел к столу.

– Чудно́ как в этой школе… – Он макнул перо в пузырёк из-под лекарств, чернила сам делал из бузины. – Заданию дали – списать крючочки на полную страницу! Зачемушки так много крючков? Я одну строчку испишу, уже буду знать… И чего мазюкать кусочки буковки? Я и так уже умею писать целую а!.. Во всех книжках её узнаЮ́… – К бочоночку он усердно привесил долгий пухлый крюковатый хвостишко. – Вот и первая моя Аюшка!..

Буква явилась уродливая. Но ему она нравилась и такая.

Антон поднял на Горбылёва глаза, полные любопытства, торжества, удивления, досады, повязанные крутой обидой.

– Па! Вы Ник… – Мальчик вздохнул, набрал в себя воздуху. Имя отца он ещё ни разу не произнёс с ходу, ни разу не слил единым духом в одно слово. Он останавливался на серёдке. Копил силёнки. – Вы Ни…ки…та?.. Или чужой Серёга?.. Вы папка мне?

– Это выяснится чуток позже… Но сегодня… Всё зависит… от нашей мамушки…

– А от Вас совсем ничего?

– Совсем ничего…

– Не верю, – твёрдо сказал мальчик. – Зачем ма назвала Вас Серёгой? Я думал, Вы обидитесь. Не отзовётесь… А Вы отозвались. Навели вид, что ма вовсе и не оговорилась, и не обшиблась… Она вот точно обшиблась! Обшиблась же! Да? Ну скажите – обшиблась!

Кто бы мог понять, что кипело сейчас в бедной солдатской душе? Горбылёв не смел поднять головы, не смел произнести всего единственное одно слово.

За дверью заухали спасительные шаги.

Вошёл Митрофан с ведром воды.

– Здрасьте, – поклонился слегка незнакомцу.

Горбылёв благодарно кивнул. Спасибствую, водоносик, отбил от смертного допроса!

Обеими руками поднял Митрофан перед собой полное ведро, напрягся так, что жилы вспухли на висках, поставил в угол на табуретину.

К Митрофану подбежал Антон. Повис на шею, жарко зашептал в ухо:

– Э! Митюха! А знаешь, кто это? Папка!

Шёпот был громкий. Растерянный Горбылёв отчётливо слышал каждое слово.

Горбылёв весь сжался. Что-то скажет Митенька? Подумать… Тогда, в Новой Криуше, этот первяк лежал у Поли на руках, и Горбылёв пытался умкнуть её вместе с сыном. Теперь этот Митенька был не по плечи ли самому Горбылёву. Горбылёв надставил ухо. Вытянулся в нитку слуха.

– Папка! Не веришь? – долбил своё Антон.

Митрофан брезгливо поморщился.

– Что ты поёшь, дядюня сарай?[95] Харе балдеть. Харе выступать не по делу.

– Чего это не по делу? Говорю тебе, папка!

– Что, донесение по говорилке[96] прибегало?

– По громкобрёху разве такое скажут? Я те говорю!

– Хо! Напугал козла капустой! Ну, бесогоник, в твоём кумполе, – калачиком указательного пальца Митрофан тукнул брата по лбу, – все шарики поплавились. Вчера на всю школу ревел – не знаю отчества! Сегодня он уже казакует при живом папаньке! Ты хоть изредка думай, что мелешь, макарка! – Митрофан зачерпнул кружку воды. – На! Напейся и не майся дурью, дурасёк ты с придурью в триллионной степени!

Антон оттолкнул кружку.

– От такого слышу… Нервенная Система!

Нервная Система – прозвище Митрофана. На эту дразнилку он всякий раз вскидывается раненым зверем. Но сейчас, при постороннем, удержал себя.

– Язычок-то к щёчке прижми… Лучше культурненько своё послушай. Слышь, как гремит до сех твой пустой калган? – показал Митрофан пальцем Антону на его голову.

– Не пустей твоего… Не слышу…

Митрофан горестно закачался.

– Яман… дрянцо твоё дело. Ты вдобавку и глухой, как осиновый пень. Ну что ж, мы не гордые, для глухих можем и дважды позвонить к обедне… – Митрофан снова замахнулся, но бить раздумал. Крепко взял протестантика за плечи и, внарошке поддавая киселька, подвёл к увеличенной фотокарточке на стене в картонной оправе. – Не знаешь отца в лицо? Так вот смотри. Запоминай. Не спутай. Слева в платке ма. А это вот, в галстуке, наш папаня, хрусталик ты мой неразменный![97]

Исподлобья, воровато Горбылёв прикипел к карточке.

– Это они снялись вскоре после свадьбы, – пояснил Митрофан. – Мама говорила…

– Да, похоже… Тут она молодая-размолодая…

Разговор не вязался.

Легло молчание.

Митрофан слышал, негоже оставлять гостей без внимания. Спросил первое, что вошло на ум:

– А вы из города?

– Оттуда.

– Вы уполномоченный по займу?

– Почему ты так решил?

– У нас подписывались на заём. Мама подписалась не на всю катушенцию. Так бригадир страхи напускал. Вот нашлю на тебя уполномоченного, подпишешься как миленькая!

– Гм… – глубокомысленно сказал Горбылёв. Больше сказать ему было нечего. Он подумал, повторил: – Гм… гм…

Темнели окна. Густая чернь уже затопила углы. Но мальчишки всё не зажигали каганец. А чего зажигать? Надо экономить. Голоса и без света слыхать.

Горбылёв кисловато покосился на Митрофана.

Во встречном взгляде подростка было что-то такое, что не сразу понял Горбылёв, – осуждение, вражда, удивление, – и всю эту кашу чувств покрывал, как показалось гостю, разгульный, неистовый гнев.

Несколько мгновений они безотрывно смотрели друг на друга, будто взгляды их заклинило. Первым не выдержал этот поединок Горбылёв.

– Гм, – буркнул он и, теряясь под холодными, застёгнутыми взорами, машинально попятился к двери.

На крыльце он остановился в замешательстве.

«М-может, вернуться с видом как ни в чём не бывало? Потолковать ещё?.. Об чём?.. И так уже наплёл, пентюх козлинай! Зачем было навяливаться в отцы? Как глядеть им в глаза?..»

Он неуверенно потянулся к дверной ручке, однако взяться за неё у него не хватило духу, и он, постояв-постояв с протянутой рукой, разбито сошёл со ступенек.

Торчать колышком у дома и вовсе не рука. Не лучше ль с хозяюшкой сбегать по дрова?

По едва заметной в тугих сумерках тропке, что сливалась с бугра, ударился он догонять Полю.

– Сережа, иле ты тупотишь? – скоро обернулась она на сапожиное уханье.

– Я… Я, Поленька…

Он прикинул.

За то время, что она ушла, она могла уплясать ого-го куда, а она отскреблась от барака всего-то на воробьиный скок. Добрая догадка шевельнулась у него в груди. Верила, ждала, что нагоню! Вот я и весь тут в полной наличности!

Сергей пошёл рядом. На узкой стёжке тесно идти вдвоём. Они цеплялись руками друг за дружку, и предусмотрительный Сергей поймал ненароком её за запястье.

Она не забирала у него свою руку. Значит, не забыла, любила? Значит, всё выходило на благодатную дорогу?

Он сильней стискивал ей пальцы. Она же растерялась, подивилась, что вот мужчина взял её за руку. Неужели она ещё та, на ком может ожить, отогреться мужской глаз?

Горбылёв заскочил ей наперёд, обнял и дрожаще потянулся к её губам. В ней пропало ощущение удивления собой, она резво отвела от себя стремительно надвигающееся в темноте его лицо.

– Господь тебе навстречку, Серёжа… Отвыкла я от такого баловства…

Он снова взял её за руку.

Она свернула тяжёлую, в трещинках ладонь в желобок и, высверливая его из его руки, вывернула быстро, до неожиданности легко, так что даже сама с укором посмотрела на него, мол, а что ж слабо так держал?

Может, ему поблазнилось, что именно это прочитал у неё на лице, но не занялся, как в жаркой, в лиховой молодости испытывать судьбу, отвял с приставаниями и понуро побрёл рядом.

Ей и в самом деле было неприятно, что в грубости обошлась с ним, хотелось как-то замолить свою резкость. Она то и дело участливо, тоскующе заглядывала ему в лицо, внешне спокойное, озадаченное, и от этой спокойности помалу становилось уверенней у неё на душе.

– Как ты меня нашёл в этой Грузинии? Где прознал, шо я в Насакиралях?

– Проще простого, – отходчиво вздохнул он. – Твои письма бегают за Воронеж к старикам на хутор Собацкий?

– Ну…

– А читает кто их твоим старикам? Пишет под диктовку кто? Моя сестрица… Вот и вся разгадушка… Живёшь-то как, Поленька?

– Живём… День да ночь и сутки прочь, так и отваливаем!

– А всё же… Как?

– По-всякому… То плохо, то погано…

– Ка-ак!? У тебя ж тут Кавказ!

– А думаешь, твой Кавказ мёдом мазанный?.. На севере было холодно, темно… А тут вечная сырая баня. Малярия…

– Чем ты занимаешься?

– На чаю курортничаю… С севера слетели вниз… Уквартировали нас в бараке на первом районе. Лет с пять там отжили – ан нас перевозють сюда, на пятый район, а посёлочек на первом районе весь пошёл под тюрьму. Все бараки, где мы жили, теперь тюрьма. Мы и не подозревали, что роскошествовали в тюремных дворцах… Что тюремщики бьются на том чаю, что мы, нетюремщики… Какая между нами разница? Та и разница, шо их посёлушек обнесли колючей проволокой, а наш – штакетником… А так всё остальное то же… Шо у тюремщиков за проволкой и шо у нас, по сю сторону проволки… Одни дожди нас купають, одно солнце нас выжаривает на чаю… Чай, эта подлюка, какой же он раскапризный! Почти круглый год, зараза, не отпускае. Особенно круто летом, в сезон. День якый перестоял, уже в первый сорт негожий. Поэтому из нас тут все жилушки выдёргивають. С темна до темна сбирай той чай. Ряды тесные. В погожой день утром войдёшь – сразу по сердце мокрый. Роса! И до обеда раком на солнце паришься. Вот тебе и бесплатна баня. А дождь посыпал – всё та же баня. Не пустять с плантации, покуда чаинки те проклятые бачишь… Малярийные, гнилые места… А обжились… Обустроили русаки… Обживёшься, Серёж, и в аду хороше… Та шо про меня? Ты б вон чего сказал… Как в Криуше, в сенокос… Когда чуть не увёз меня…

– А, кабы без этого чуть… Я тут сбоку напёку… Мне б и ладно было на душе, будь у вас с Никитой всё хорошо. Говорил же я тогда тебе… Как вернулся свёкор из лагеря, надо было с Никитой бежать из Криуши куда глаза глядят.

– Ты мне такого не говорил.

– Верно. Хотел сказать, за тем и наезжал в Криушу… Да не удалось сказать. А вот во сне говорил… И не раз…

– А я и разу не слыхала…

– Уехали б сразу, как дед вернулся из лагеря… Не было б тогда ни заполярного севера, ни этой, – он потукал пяткой сапога в дорогу, – ни этой малярийной Грузинщины. И не было б этого чуть…

Он вслушался в сухо выпархивающие у него из-под сапог мелкие камешки и прыгающие попереди них. С устали Сергей еле волочил ноги по боку дороги, отчего зернисто-каменная мелочь весёлым веерком прыскала из-под носков, катилась и летела тенькая. Ему нравилось слушать звон камешков, оживающих у него под ногами.

– Так как ты тогда-то? – спросила она.

– А-а… т о г д а – т о… Что ж тут вспоминать? Как видишь, цел. Ну и на том спасибо доле. Раз живой, не ищи в мёртвых… Сильно мне тогда угладили криушанские холку. Вернулся в себя уже в ночи… Вот так же темень, прохолодь. Очнулся – звёзды низко. Не пойму сразу, что я, где я. Только потом доехало, что видеть мне те звёзды с белый кулак вон за какое счастье доспело… За Полюшку… Не знаю, когда б я и опомнился, не заслышь как сквозь сон ржанье лёгкое коня… Явственно чую, как ласково овевало, опахивало меня живым духом. Заламываю лицо вбок – мой запряженный буланик печально мотает головушкой. Чисто спрос тебе родительский сымает, докуда я буду вылеживаться…

– Ох… Позверели люди, забили до смертей да и спокинули человека одного домирать. А скотиняка разумность, жалость имеет… Ждёт, шагу не отступнёт от хозяина. Имей руки, рази она не унесла б его домой?

– Да-а… Долго ещё надо человеку, хренову царишке природы, учиться у животных добросердечию, человеколюбию… Почернел мне без тебя белый свет. Крест я поставил на комсомольско-пионерской всегдаготовности. Вылез из комсомольской кареты да и мах в председатели. В Скрыпниково. Прямой ведь резон служить мне при земле. У меня ж диплом агронома, непотопляемый поплавок… Колхозишко достался с листок, ладонь у меня пораздольней. Дела вроде путно вязал. Вроде на свою месту набежал. В почётность вошёл. Всяк кулик на своей кочке велик… Затёрся в глушинку, до самой войны день в день отстрелял. Была мне бронюшка. Мог в председательской норке отсидеться. В начале войны предложили в райком уже партии. Инструктором пошёл. И бронька моя со мною пошла. Но войнища такой горячей вони подпустила, что не усидел. Руки-ноги при мне, чего ж бронькой прикрываться, как фигой? Не самоволью ли сбёг на фронт… Хоть Ницше, немецкий зверюга философ, – на его идеях поднялся Гитлер, – и сказал, что «совесть – это жестокость, направленная против себя», но эта жестокость против себя всегда была по мне…

Сергей смолк.

Поле хотелось всё знать о нём, однако поспрашивать не смела. Боялась, а ну примет её расспросы ещё в обидную сторону, за разведывалку, и какое-то время они молча шли в чернеющих сумерках.

Думалось-вспоминалось своё.

Она вспоминала молодые годы свои громкие. Вспоминала скрадчивые встречи с ним. Вспоминала замужество, север, жизнь в Насакирали, жизнь вязкую, отчаянную, армячную.

Лента его воспоминаний лилась без стрекота, без шума, и он уже видел себя, как шёл на фронт… А дальше закрутилось в его фантазии такое кино про себя, чего он и в жизни не видывал, и теперь с интересом для себя и смотрел, и рассказывал Поле…

… Была учёба.

Через шесть месяцев Горбылёв – стрелок-радист прорывного танкового полка.

Однажды танк, в котором был Горбылёв, проломился сквозь линию огня, зашёл врагу в хвост. Вдруг танк заглох. Водитель кинулся завести – не получается. И тут экипаж заметил, что машина горит.

Команда – покинуть.

Первый толкнулся в десантный люк водитель. Но этот люк был заклинен, выкатился в лобовой. За водителем – остальные.

Выбравшись, ребята шебутились возле, не знали, что делать, зато знали одно: находиться близко опасно. В горящем танке с секунды на секунду начнут рваться снаряды.

Горбылёв дважды жилился вытащить лобовой пулемёт и не смог.

Парни крадко поползли рожью к ближнему лесу. Покачиваясь, тяжёлые колосья бежали за ними вдогонку. По беглецам минометный спустили огонь. У горбылёвского левого сапога оторвало каблук, ногу не тронуло.

У самого леса ребята поднялись в задышливом беге, тут их и схватили.

В лагере вместе со всеми копал окопы, рвы, ставил надолбы. И за всё то куцые пайки, воды лишь на полизушки.

Раз после долгой сухой погоды ударил, воскресно обвалился дождь. Весь лагерь – только что вернулся с окопов – сыпанул во двор.

До боли широко распахнутыми ртами люди ловили белые зыбкие стрелы капель. Да разве так напьешься? Промокнув насквозь, снимали рубахи, выжимали над собой. Ни одна водинка не пала мимо рта.

К самой проволочной ограде, в глубокую вымоину, ревуче сваливалась с воли жёлто-грязная гривастая вода. К яме пристегнули часового. Ну-ка, кто охоч выдуть сколько душеньке угодно?

И пить вроде можно, потому как часовой, похоже, не сволочара. Повернулся к яме спиной, дескать, меня пристегнули сюда, я и стой. И он стоял, вежливо посмеивался, наблюдая, как взрослые, точно маленькие дети в игре, гонялись за дождинками с открытыми ртами.

Горбылёв видел: русый паренёк с перевязанной рукой, выпив одну рубаху, сосредоточенно приглядывался к часовому. Уверовав, что тот свой, в два кошачьих прыжка очутился у омутка, занялся пить.

Часовой лениво повернулся и, продолжая светски посмеиваться, поморщился. Бог свидетель, не хотелось бы этого делать, а уж как прикажете поступить? Служба. Он безучастно выстрелил.

Мальчик уронил голову в воду.

Скоро ливень угомонился.

Наутро на месте вымоины вырыли квадратное метровое озерцо, навезли из реки воды. Только пейте!

Белый старик понёс руку с котелком к воде. Так и пристыл.

Укрываясь за убитым, ловчил зачерпнуть кряжеватый запорожский казаче. Зачерпнул лишь смерти.

За день навсегда уходило по воду около пятнадцати человек. Число убитых росло. Гитлерята входили во вкус, играли в игру кто напьётся и будет жив всё с бо́льшим азартом. Не видеть бы всё это!..

Под леском косили сено.

Горбылёв насадил на вилы полкопёшки, накрылся сеном, и побежала копна к берёзам.

За эту попытку к бегству его умолотили в гроб,[98] услали на третий этаж казармы, этаж смертников.

В камере он был пятый. Весь вечер, всю ночь молчал. Под утро заговорил:

– Мы можем спуститься на первый этаж… Ко всем… Смешаемся со всеми, там нас не найдут. Как спуститься?.. Сейчас часовые задают храпунца. Сымай штаны, рубашки, невыразимые…[99] Вяжи верёвку.

Связали. Попробовали на крепость и мягко выбросили в оконный простор.

Вся пятерка съехала по ней.

Беглецов и не кинулись. На подходе гремели русские, лагерь спешно грузился в вагоны.

Эшелон с пленными без остановки летел на запад сутками.

Раз ночью поезд сильно затормозил. Стоявшие в проходах попадали. Скрежет открывающихся дверей. Крики…

Оказывается, уже в Италии эшелон направили в пропасть. Зоркий машинист не дал беде воли.

Раздумывать было некогда. Все брызнули в горы, что нависали со всех сторон мрачными, жестокими громадами. Народ рассеивался кучками.

На ночь возлегли фон баронами на горячих от солнца неохватных камнях. На рассвете пролупил Горбылёв глаза и обомлел. Вокруг ни одной собаки!

Куда идти? К кому?

Днём он отсиживался где в каменной щёлке, а ночью короткими переходами с опаской брёл. Сам не знал, куда и зачем.

Вечер так на третий его вынесло к маленькому домку.

Видит: на скамейке живалый мужичонка. Глядел-глядел сквозь плетень, отчаялся да и подойди.

Всполохнул тот, в дом забёг и тут же вернулся. Дотумкал, ну какая ж там казнь египетская навернётся от больного да голодного?

Горбылёв был слаб, как былинка. Один ветер не качал его. Заговорил – не понимает хозяйко русского. Потыкал в рот пальцем – доехало.

Завёл в дом, прочно накормил, переодел в своё, а с горбылёвской одежиной только то и сотворил, что отдал разогреться да посмеяться огню.

Стал Горбылёв потихоньку выхаживаться вечерами по двору. Стал копить духу.

Как-то уследил, ещё двое наших ползут. Андрей да Мишка. По поезду знал.

– Какими судьбами приявились?! – сияет им масляным коржиком.

– На козе верхом приехали!

И этих чуть тёпленьких приветил хозяйко, занялся отхаживать.

С неделю королевствовали русские у старчика. Он тем временем утаскивался далеко в разведку. Разузнал, где русский отряд, дал еды и проводил с Богом.

– Одно, ребята, худо, – сетовал Горбылёв. – С пустыми руками идём, как в монастырь к девкам холостым. Раздобыть бы какую пистолю не мешало.

Но случай удобный не набегал.

Шли они горными крутиками, приворачивали лишь в те местечки, куда сам хозяйко подсоветовал зайти за провиантом да спросить дальше дорогу к отряду к русскому.

Нечаем заметили: на велосипеде ехал чернорубашечник при пистолете, при двух гранатах.

– Беру фашистика под расписку, – сказал Горбылёв. – Махну не глядя.

Он притворился пьяным в лоск. Растянулся поперёк дороги лицом вниз.

Подъехал велосипедист. Остановился.

Горбылёв ца-а-п его за ноги да хлоп об асфальт. Тот и готов. А не будь готов, соколки помогли б дожать. На то и выскочили из-за камня.

Оружие сняли. Самого ездока метнули, как куль с опилками, в ущелье.

На двенадцатые сутки дотащились они до большой реки. Течением спесива, крутонравна. Так и роет, так и рвёт берега. Переплыть не переплывёшь, сунулись на мост.

А там охрана.

А ну спросят документишки? Что подавать?

Уговорились.

Если спросят, Андрей с Михаилом бросают в немцев гранаты. Если не прорвутся, Горбылёв убивает Андрея и Мишку, потом себя. Пистолет всё-таки у него.

Но всё крутнулось как нельзя лучше. Караульные даже внимания на них не положили. Да мало ль туземцев тут путается? (Наши парни были одеты во всё местное.)

Заступала ночь.

Путники постучали в дверь. Открыл хозяин. Языка не знал, а сразу ухватил, что к чему. Горбылёв потыкал пальцем в рот, свёл ладони вместе, поднёс под устало склонённую голову. Накорми, дай сночевать, мил синьор!

Синьор не против, хоть и беден, не за что рук зацепить. У него своё горе. Сын в чернорубашечниках! Прибитый на цвету фашистёнок… Научился кнуты вить да собак бить. А туда же, в гнусь. В пристяжные… Застигнет у себя дома русских – лиха не обобрать!

Потужил-потужил мужичок, вылил душу да и в сарай, где за хворостяной городушкой сыро вздыхала корова, щедро приплавил еды, закрыл на замок.

После пихнул в выбитое оконишко три пустые бутылки под малую надобность.

– Не хитро поссать в ведро, – бубенчиково шушукал, засыпая, Горбылёв. – Ты впотемну попади в бутылку! Иля он нас ставит на одну доску с той Паранькой?.. Мать всё докладала у нас дома в хуторке: «Наша Паранькя на двор пайде – абы где не сядя: либо на оглобли конце, либо на дуге, на кольце».

– Нашего Горбыля все кобели не перебрешут! – пыхнул Андрей. – Бить бы бить, да бить тебя некому, а мне некогда. Застёгивай роток! Знай давай спи!

Ночь отошла без приключений.

На первом свету хозяин принес свежих харчей. Подробно рассказал, как вернее пройти к местечку Чиваго, отсюда километрах в семидесяти.

– Непременно наведайтесь к попу.

– Это ещё зачем? Что за нужда?

– Ответ получите у него.

Выяснилось, отряд держал связь с внешним миром через попа.

Поп надёжно укрыл парней, а сам на ишаке пустился в отряд. Позже свёл туда Андрея и Мишку.

Ещё неделю Горбылёв провалялся у попа. Болел. Ноги хоть собакам отдай.

До того онемели, сгорели от утомления.

Долгое время Горбылёв воевал в итальянском партизанском отряде у Барбароссы. Уже потом попал в Русский ударный батальон к Переладову, к Виктору Яковлевичу, партизанская кличка Руссо.

…Перед глазами мелькали сцены боёв, налётов, отступлений, всего того, что сливалось в будни войны на земле Италии.

Вот его ранили.

Вот он в горной хижине. Выхаживала одинокая ветхая старушица. Мужа, всех её детей убили.

Налет на казарму чернорубашечников.

Засада на движущиеся по автостраде грузовики.

Уличная схватка в деревушке. Название не помнит. Зато ясно всё так видит…

В отряд пришёл крестьянин, умолял выбить из их деревнюшки палачей. На рассвете русские окружили селение. Немцы в панике удрали.

Заметил Горбылёв, как по пшенице кто-то пополз. Нагнал «убегающие колосья» – немецкий офицер. Тот отчаянно отстреливался. Наверное, расстрелял все патроны. Вскочил и побежал.

Горбылёв взял его живым. Нагнал, тукнул прикладом автомата по голове. Немец потерял сознание.

Этот офицеришка зверем куражился над крестьянами. Со слезами целовали они Горбылёву руки, что не дал гаду уйти от кары…

Горбылёв шёл в темноте и видел первое своё немое, неклубное кино. Видел свою войну, свой Собацкий, свою криницу, свою рощу и Полю в ней, шла из Криуши… Он так прилип к своему кино на ходу, что даже вздрогнул от неожиданности, услыхав Полин голос.