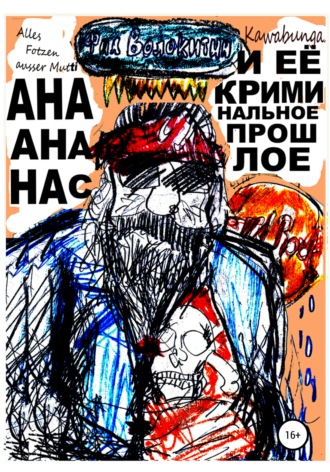

Фил Волокитин

Ана Ананас и её криминальное прошлое

12

Олли сказал, что самое время пойти перекусить в поликлинике. Мысль о холодильнике, пахнущем формальдегидом, не особенно радовала, тогда как все остальные варианты, где бы поесть, оказались забитыми под завязку. Мы уже готовились вдохнуть формальдегид, как вдруг из-за поликлиники вышел Королёк Конинхен. Он затащил нас в переулок, прислонился к стенке за мусорным контейнером и осмотрелся по сторонам. На лице его выступила испарина. Под глазами были светоотражательные полоски, как у американских солдат.

– Всем привет, – перемигнулся Конинхен с Олли – Как идут дела? Всё успешно?

Голос Королька был торопливым и дребезжащим. Он поминутно озирался на окна и вообще вёл себя как завзятый подпольщик.

Пока Нож-для-Огурцов важно докладывал ему, как идёт работа по зачистке улиц, я не поленилась и рассмотрела Королька при дневном свете. В такие моменты бывает жалко, что в разных там телефонах нет увеличительных луп как в швейцарских ножах. Почему бы, собственно говоря, не впендюрить в телефон здоровую лупу, как у комиссара Кугельблица – именно на такие случаи!

Пришлось обходиться без лупы. Я и так увидела достаточно, чтобы почувствовать к Корольку неприязнь. Ну и мерзким же он был при дневном освещении. Шея Королька была толстой как у лося. Щёки и нос какие-то морщинистые и обвислые. А ещё эта испарина по всему лицу! Если бы не отсутствие морщин и не рост ниже среднего, я бы никогда не подумала, что это унылое чудище – наш ровесник. Обвинять незнакомого человека в том, что он похож на лилипута, сбежавшего из цирка «Ронкалли» както глупо. Но дела с внешностью Королька действительно обстояли хуже, чем у лилипута из «Ронкалли». Цветом лица и одутловатостью этот тип напоминал экзотический фрукт. Хурму! Вот на что он был похож больше всего! Хурма, да ещё и несвежая.

Кролик и сам на меня то и дело косился. Думаю, у него давно сложилось мнение на мой счёт. Без всяких причин он стал дразнить меня маленькой безотцовшиной. Я угрюмо молчала. Мало того, что этот тупой жиртрест забыл как меня звать, так он еще и делал вид, что не догадывается о существовании моего папы. Безотцовщиной меня называла только Рената и то, чтобы понапрасну позлить. Какой бы беспризорницей я не чувствовала себя последние дни, каждый из репербановских Бармалеев знал, что ананасовский папа – Николай Веттер-перемен из водка-бара под дьявольским названием «Кавабунга!». Тот самый Веттер-перемен, который однажды спас Траурного Эммериха от чести быть задавленным мерседесом с марокканскими номерами. Тот, которого всюду прославляют байкеры во главе с наиопаснейшим дедушкой Фантомасом. Тот, что ходил покупать маркеры по ткани, чтобы разрисовать подвенечное платье, которое нашёл в мусоре рядом с домом, просто так, для игры. А Королёк ничего об этом не знал. Он подначивал меня и говорил, что я шляюсь по улицам как демимонденка. Кто это такая не знаю и знать не хочу. Но на такое надо было отвечать.

– Знаешь кто ты такой, Королёк? Ты хурма! – выпалила я, глядя ему прямо в глаза.

Хурма была русским словом, казавшимся мне потешным.

– Хурма. Хурма перезрелая!

Я лишь надеялась, что по-немецки это слово окажется неприличным. А Ходжа первым догадался, что за фрукт я имею в виду. Он заорал: – Каки, каки! Так будет понемецки хурма. Тут всё взорвалось. Бюдде заржал первым, а за ним все остальные.

– Идущие на смерть приветствуют тебя… Каки, – в перерывах между смешками шипел Барсук.

Корольку, а теперь уже наверняка Каки, на всю оставшуюся жизнь, приходилось только огрызаться:

– Сейчас кто-то из вас серьёзно пострадает.

Пострадал, в конце концов, Бюдде. Он у нас парень добрый. Бюдде примирительно протянул Корольку руку, в которой он сжимал сигарету. А Королёк со всей силы ударил его в солнечное сплетение. Бюдде сразу согнулся пополам. А разогнувшись, от злости сожрал свою сигарету вместе с фильтром и всеми прилипшими на неё песчинками. За это время Королёк успел убежать.

Сплюнув, Бюдде Фегельман сообщил, что следовало бы пересмотреть субординацию нашей банды, если никто не хочет, чтобы его посадили в «Санта-Фу» за непреднамеренное убийство

– Эх ты, – укорил его Олли, – Вечно ты вперед вылезаешь. В «Санта-Фу» собирается. А сам просто сдачи дать не может.

На том, собственно говоря, наша разбойничья вылазка и закончилась.

13

– Ну что, сегодня ты дома? – спросил меня Ходжа.

– Нет, – сказала я, – На улице. Я сегодня ночую на улице.

Задумчиво посмотрев на небо, я пыталась определить сегодняшнюю погоду. Звёзды в небе горели как матовая светодиодная лента. Воздух просто стоял. Такое в Гамбурге случается редко. Стоя под красивыми молочными звёздами я пожалела, что теперь дома ночевать не смогу никогда. Всё из-за этой старой ведьмы Берты Штерн. Я считала ниже собственного достоинства появиться перед её глазами хоть один лишний раз, не говоря уже о том, чтобы жить с ней вместе.

Что касается ночёвки под ванной, то тут было ясно, что мне места там нет. Сегодня был выходной и под ванной вымачивался полный таз папиных трусов. «Трусы выходного дня» – это был совершенно бармалейский папин лайфхак, который позволял экономить воду на тридцать процентов.

– Поужинаем, что ли, на променаде? – спросил Ходжа довольно бодро.

– Ужинайте, балуйтесь, – сказал Барсук, – а мне надо домой. У меня тревожные вести.

Бюдде пожал плечами.

– Может, разрешите остаться на ночь в киноклубе, комиссар? – выдвинула предложение я. – Ведь Кролик ваш, вроде ушёл.

– Нет. Он теперь всегда будет жить там, этот кролик. – сказал Ходжа. Ресницы его вдруг возвышенно зашевелились, и сам он стал вдруг романтическим. В конце концов, он хлопнул своими турецкими резиновыми ресницами и сказал:

– Мы проведём с тобой ночь на берегу Северной Эльбы. Вместе. И ты ни капли об этом не пожалеешь.

Ребята запихали друг друга локтями в бока и захихикали. Мне захотелось провалиться сквозь асфальт. Например, в какой нибудь из заасфальтрованых притоков Северной Эльбы. Но времени веселиться не было. Барсук, посчитав, что и так слишком много юмора на сегодняшний день, смылся – у него были тревожные глаза. Бюдде тоже собирался уходить. А Олли, отойдя в сторону, названивал по телефону маме, уверяя, что вот-вот придёт ужинать.

– Как же твоё кабельное телевидение? – растерянно спросила я.

За кабельное телевидение я хваталась, как за спасительную соломинку.

В ответ Ходжа Озбей гордо помотал головой:

– Я больше не могу смотреть платные каналы. Ай-ай! Для человека с моим уровнем интеллекта на телевидении не может быть ничего интересного!

Я бросила взгляд на место, где обычно стоит Берта Штерн. Берта махала мне рукой. Выглядела вполне дружелюбно. А я думала лишь о том, как это плохо, когда все вокруг тебя предают. О том, что папа сейчас дома один и чувствует себя распрекрасно.

В принципе, я ничего не имела против ночной прогулки. Закат был чудесным, ветер с Эльбы заметно потеплел. Стало похоже на лето. Пожалуй, ради этого ощущения, я готова была прогулять хоть всю ночь.

Дорогу к набережной замело какой-то липкой дрянью. По забытой привычке, я подумала, что это снег, а оказалось, просто чайки в ожидании лета изгадили спуск к набережной.

14

В кустах, облепленных пауками, Ходжа Озбей обнаружил гору пластиковых бутылок. Кто-то заботливо упаковал их в пакет с надписью «На здоровье». Этим воспользовались пауки. Отбив бутылки у пауков, Ходжа издал торжествующий вопль. Вопль был таким, будто он столкнулся с бандой головорезов, а сам был при этом вооружён. Он орал на всю набережную, пока не сдал бутылки в ночной магазин, где отходя от кассы, принялся швырять деньги на ветер, вздумав потратить их на сигару и шампанское «Красная шапочка». Но продавец сказал, что ни о какой «Красной шапочке» и речи не может быть. Кроме того, Ходже пришлось выслушать проповедь по поводу курения. В конце концов, по совету продавца, он ухнул часть денег на сладкую имитацию маленьких бургеров. Бургеры казались сделанными из тянучки, но на самом деле это был чистый гудрон Вместо трёх центов сдачи, продавец протянул Ходже фильтр от кофейной машины:

– Смотри не усрись. – хмуро сказал он, вычёркивая тянучки из ценника.

«Красную шапочку» удалось купить в другом магазине, где Ходжа убедил продавца, что сохранит бутылку до совершеннолетия. Бутылка шампанского требовалась ему лишь «для ощущения целостности вечера». Я осторожно спросила, что он имеет в виду. Как должна повлиять на целостность вечера «Красная шапочка»? Ходжа и сам толком не знал. Просто надеялся, что с бутылкой шампанского уж точно всё будет тип-топ.

Ладно, хоть маленьких бургеров из тянучки он набрал, хоть отбавляй. Есть хотелось так, что сосало под ложечкой. То, что эту мелочь так обожала Рената, меня уже не смущало.

Мы сидели на мокрой набережной и лопали резиновые бургеры. Поглядывали на запечатанную бутылочку «Красной шапочки». Пытались понять, что такое «целостность вечера». Бутылка была мутно зелёной? c красной фольгой на горлышке. Странно, но от неё и вправду создавалось праздничное настроение – скажем, как от рождественской ёлки или тыквы на Хэллоуин. Да и тянучка оказалась вполне себе праздничной. По мне, так это и была настоящая репербанская пища. В отличие от биологически безупречных маленьких бургеров, которые любит Рената Колицер, наши бургеры были просрочены до такой степени, что Ходжа мог спокойно наколоть ими дров или спилить пару ореховых кустов рядом со школой.

Когда разговариваешь о всякой ерунде, не обходится и без разговоров о смысле жизни. Во время такого разговора, Ходжа прибодрил меня, сказав, что не только я не в силах понять истинного смысла того, что творится последнее время в жизни на Санкт-Паули.

Вот, скажем, Ходжа Озбей. Он ведь не всю жизнь провёл на Репербане и даже в Гамбурге жил не всегда. И он тоже не всё понимает с первого раза. Кроме него ни черта не понимают здесь Олли и Бюдде (это уж совсем по секрету). Они не живут на Репербане с рождения – один из Берлина приехал, второй аж с нидерландской границы в Вестфалии. И поэтому тоже не догоняют. Один лишь Барсук в Гамбурге родился и вырос – по крайней мере, рос до своих двенадцати лет. И ходит он в верхнюю школу, а не в нижнюю. Может, поэтому, Барсук никогда не загружает себя вопросами. Живёт, как живётся и всё тут. Наш Барсук никогда бы не стал и думать о жизни. Из меня же с Ходжей экзистенциальные вопросы попёрли, едва только мы начали разговор по поводу традиционного репербанского образа жизни.

Ходжа признался, что в кофейной истории для него просто дофига непонятного. Искать смысл в записках Павловского было всё равно, что удить рыбу в мутной воде. Самое странное, что в завещании не нашлось ни единого слова о женщинах. Всё о мужчинах – кофе, да чёрт с граммофоном в руке! Будто женщина не может кофе попить, в самом деле. Как можно женщин не упоминать, да ещё и в таких делах, как будущее целого квартала Санкт-Паули!

Ходжа кипел. Я лишь кивала. По женщинам Ходжа был мощнейшим специалистом. Почувствовав на своей шкуре, сколько головной боли может принести жизнь, когда становишься предметом исследований Ходжи Озбея, я решила со всем соглашаться. Держалась до тех пор, пока он не дошёл до объяснений, чем женщины отличаются от мужчин. Здесь меня возмутило многое. Ходже пришлось признать, что я была проинформирована о женщинах больше чем он. Впрочем, это не мешало ему в ответ на каждый мой довод отчаянно спорить. Он вносил коррективы во все известные и неизвестные факты о женщинах. «Красная шапочка», стоящая на кнехте, была у нас чем-то типа путеводного маяка. Более примитивного, хотя и располагающего к размышлениям о женщинах, дизайнерского решения, чем у неё на этикетке, выдумать невозможно.

Глядя, как отражается в её толстом стекле Регельтурм, я все думала: эх, господин Павловский. Не учитывать роль женщин в таком тонком вопросе! Вот так образ мысли для наивного гамбургского Бармалея, который не высунув голову за пределы Репербана, всех срисовывает по собственному образу и подобию. Жена господина Павловского была верна ему всю свою жизнь и ушла в мир иной за год до его собственной смерти. Оттого и наличия женщин среди предателей старик не учёл. Я же считала, что женщины тоже вполне могут быть прожжёнными баристами. Им только дай шанс.

– Поэтому Олли и думает, что тебе нельзя давать тебе шанса, – сказал Ходжа Озбей. – А я тебе доверяю.

– Мне уже все равно, – преувеличенно бодро ответила я. – Я вам не пример. Давай другие примеры, женский пупок.

Тогда Ходжа предложил для примера Берту Штерн. Конечно, она была больше похожа на Бармалея, а не на граммофонного чёрта. Хотя татуировки у неё и были. Но отнюдь не бессмысленные как у барист, а самые настоящие бармалейские, с намёком на здравые мысли – чего стоила та её знаменитая надпись «Alles Fotzen ausser Mutti» («Все овцы кроме мамы»). Были там и другие картинки. Скажем, якоря, гарпуны, корабли с наполненными ветром парусами и пылесосы с подписью «Держитесь подальше от кухни». Но это были честные татуировки на всю жизнь. А легкомысленные подруги барист носили татуировки ни к чему не обязывающие, которые Ходжа называл «ироническими». Такие татуировки можно было запросто смыть жидкостью для снятия лака. Порой это были всего лишь временные, наведённые при помощи химического фломастера татуировки. В общем, косметика. Берта Штерн её не носила.

Тогда, для контраста мы взяли двух её подруг с именами Ханна и Халочка – ведь те носили на лице тонну косметики. Но Ханна с Халочкой казались такими страшными, что тянули на чёрта и так, без всякого граммофона. В конце концов, мы исключили из списка женщин с косметикой и без. Всех! Напоследок, Ходжа сказал, что теперь будет присматриваться к женщинам внимательнее, чтобы понять, что к чему. Сейчас женщины мимикрируют под Бармалеев так быстро, объяснял он, что могут легко ввести в заблуждение. Разве что бороду им не отрастить никогда. Если у мужчин-барист присутствие иронической бороды можно было считать обязательным, то у женщин такую функцию выполняли цветастые платья в стиле ретро. Такое не пришлось бы в голову на себя нацепить Берте Штерн. Правда, в таких щеголяли туристы из тех стран, где не принято выходить на улицу в домашнем. Но там свои замашки. Что же касается того, что под платьем, то ни я ни Ходжа толком не знали, что тапод ним должно было быть. Что поделаешь! Не будешь же ты ловить для проверки подруг барист на пляже в Эльбштранде! Поэтому, мы решили на этом остановиться.

– Вчерне мы обрисовали, – вздохнул Ходжа и потянулся к «Красной Шапочке» (чтобы убрать её в мой рюкзак). – Думаю, больше у женщин с мужчинами различий нет.

– Как же? А парики? А натуральные шубы, – возмутилась я, предполагая, что рано или поздно дойдёт и до этого, но запнулась. Довести мысль о шубах до конца было некому. Что такое натуральная шуба и зачем она нужна, Ходжа Озбей не знал.

А дальше, следите очень внимательно.

Объясняя Ходже, чем отличается натуральная шуба от шубы с искуственным мехом, я привела в пример тётку, оказавшуюся на пирсе вроде бы случайно.

Надо сказать, я совершенно не придала значения тому, что женщина эта, будучи вся в иронических татуировках и шубе цвета морской волны без рукавов, следила за мной изза угла так пристально. Лицо у неё было обиженным, а губы смотрели уголками вниз. Глаза… По крайней мере, она стреляла в мою сторону, то и дело сверяясь с чем-то бумажным в кожаном кошельке. И ещё сверяла часы с городскими. Наверняка это было связано с тем, что в три часа ночи мы сидим на тумбе у причала, болтаем ногами и говорим о разных пустяках.

Я приветливо помахала рукой в сторону тётки. Та немедленно отвернулась. И я тут же забыла о ней. Мало ли на улицах нашей греховной мили городских сумасшедших? Не обращать же внимание на каждого?

15

– Давай показания!

Дульсинея Тобольская прижала меня к стене, перекрывая пути к отступлению.

– Рассказывай, что у тебя, чёрт возьми, происходит?

Огромными морщинистыми ручищами она показала, что мне кирдык.

– Если не расскажешь, в чём дело, я выбью из тебя показания прямо на «Вахте Давида». Разговор будет продолжаться в присутствии понятых. Объяснить тебе, что такое «в присутствии понятых», милая девочка?

– Нет. Мне известно, что такое «в присутствии понятых»!

Я вежливо отвела её «кирдык» руками и показала – сдаюсь!

Дульсинея указала на скамейку у поворота на площадь Шпильбуден. Вытащив по пакетику лакрицы и, распечатавая один за другим, старуха начала пристрастный допрос. Допросу я не препятствовала. Общалась с полицейской я всегда дружелюбно.

А она, в свою очередь со мной. Секретами с ней я делилась, разумеется, только личными. О том, что работаю в банде матёрых репербанских бармалеев, я разумно умалчивала.

Пристальное внимание полицейских с «Вахты Давида» к моей персоне понятно. Всю неделю я болталась по городу. Слонялась днями, ночами и на рассвете, шаталась даже тогда, когда заядлым посетителям полночных водка-баров хочется спать. Само собой, я постоянно попадала в поле видимости патрулирующей службы «Вахты Давида». Ведь это только так кажется, что всем на Репербане на тебя начихать. Но на самом деле все улицы здорово патрулируются. У здешней охраны правопорядка хватает головы на плечах, чтобы делать это без лишней помпы. Если они видят, к примеру, что Ходжа Озбей возвращается после школы без куска чего-то там экспериментального несколько дней подряд, то рано или поздно примутся наводить справки. Барсук любил рассказывать, как его однажды случайно занесло в эротический паноптикум «Тиволи» за бесплатным мороженым, а вернулся он в сопровождении трёх взрослых полицейских, которые сдали его на руки старшему Барсуку. Наверняка, что-то подобное происходило сейчас со мной. Хорошо хоть вместо трёх полицейских мной занимается бабушка Дульсинея!

Постепенно рассказ о себе начал доставлять удовольствие. Выдавливать из себя объяснения оказалось гораздо интереснее, чем до бесконечности их переживать внутри. Через час я почувствовала, что окончательно выговорилась.

– А началось все с ланчбокса. – заключила я. – Ненавижу пустые ланчбоксы. И Берту Штерн. Её ненавижу больше всех.

– Знаешь что Ана Ананас. Возвращайся-ка ты лучше домой, – стальной голос полицейской бабушки перестал быть колючим и доставучим. – От Берты Штерн, какой бы она не была, больше толку, чем неприятностей.

– Ладно.

Я послушно напялила на спину рюкзак и собралась уходить.

– Скажи, ты уже подросток? – остановила меня Дульсинея Тобольская.

– Наверное, да, – протянула я неуверенно.

– Не всегда можно по внешнему виду понять. Бывает так, что минута разницы в возрасте имеет значение…

Я не поняла, к чему она клонит.

– Если ещё не настоящий подросток, то думаю, ты к этой Берте быстро привыкнешь. – объяснила Тобольская.

При мысли о том, что придётся привыкать к Берте Штерн, я наступила сама себе на ногу и заныла. Наверное, я всё же подросток.

Дульсинея внимательно следила за моей реакцией.

– Можно я ещё немного поночую у друзей? – взмолилась я – Ещё пару дней. Пока не привыкну к тому, что Берта живёт у нас? Понимаете, она очень тощая. И татуировки на ней меня раздражают. Они честные. Но отвратительные.

– Хорошо, – сказала Дульсинея. – Только имей в виду, что у тебя не так много времени.

Видя, что я совсем опустила нос, старуха добавила.

– Ты хотя бы точно знаешь, кто твой отец. Это уже неплохо.

– Мой отец – политический беженец – с гордостью ответила я.

Дульсинея записала что-то в блокнот и исчезла.

После разговора с Дульсинеей Тобольской я принялась валять дурака прямо на улице. Скорее, от нервов, а не от природной репербанской наглости. Я представила себе, что разговор с полицейскими не окончен. Потом изобразила на лице всю тяжесть своего криминального прошлого и прицелилась ей вслед из указательного пальца. Но игра в преступность уже перестала меня занимать. После разговора с Дульсинеей, я задумалась как бы половчее с этим покончить.

То, что мы похищаем людей и, скажем так, мучаем их, было очевидно. И каким бы не был Олли изворотливым, ясно одно – при бармалейских методах выслеживания, нашей банде долго не продержаться. Но, с другой стороны, ведь и Дульсинея тоже легко могла принять сторону нашей банды! Ведь написано же в завещании херра Павловского – «Все до единого жители Санкт-Паули.». Все до единого, понимаете? Значит «Вахта Давида» должна быть на нашей стороне!

В следующее воскресенье мы поймали ещё бару барист. Мы шли, наслаждаясь свободной от врагов улицы. «Супермен Чача» был закрытна железную дверь, фонарь облепили пауки, а на двери висел амбарный замок с надписью «Кэтлин любит Штрауса по полной». Такие замки влюблённые вешают себе на шею. Или на городской мост. Может, просто других замков в суматохе было не найти, а вешать надо.

К фонарному столбу прислонился тот самый пожилой господин, который выиграл тысячу в гусеницу у автомата капитана Озбея. Он грустно рассматривал вывеску и повторял вслед за ней: – Закрыто, чёрт побери… Закрыто…