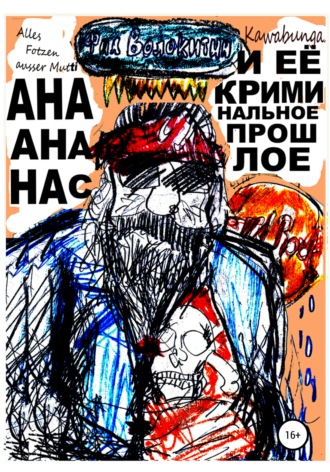

Фил Волокитин

Ана Ананас и её криминальное прошлое

12

После ухода Берты Штерн, я почувствовала себя лучше. Задумав проверить, нужна я кому или нет, я отправилась к Ренате Колицер. Идея передать всё накопленное поколениями, мне нравилась. А чтобы не слишком шокировать её благоразумных родителей, я решила сменить папину бандану в зеленые огурцы на обычный платок. Вместо лосин я надела растянутую осеннюю юбку с подтяжками. Ещё я напялила пожарного цвета резиновый плащ, непонятно откуда взявшийся. Кажется, папа пару раз использовал его в качестве антипригарного покрытия, пока с ужасом не понял по запаху, что плащ был предназначен для промышленных рыболовов. Теперь он висел на гвоздике, довольно вызывающе. Остаётся только догадываться, почему он до сих пор не выкинул этот плащ. Наверное, потому что промышленный рыболов считался на Репербане уважительной профессией. Но на рыбака я не смахивала ни капли. В этой куртке я напоминала скорее смесь медведя Паддингтона с грибником.

К сожалению, с этим уже ничего нельзя было поделать. Ничего более летнего, чем прорезиненная куртка, в гардеробе моём не нашлось. И, махнув рукой на всё, я влезла в огромные резиновые сапоги, в которых папа, бывало, заземлял проводку. Начиналась новая жизнь. Начинать я её, как вы помните, предпочитала со смены обуви.

Лужи на улице стояли уже примерно по пояс. Но и сапоги заканчивались в районе поясницы. Значит, по крайней мере, лужи были нипочём. А вообще, сейчас мне было не до того. Я размышляла о том, что Рената Колицер, должно быть, и вправду моя единственная подруга. Остальные сбоку припёка. Их было не жалко совсем.

Покопавшись в ящике папиного стола (служившего складом случайных игрушек или пепельницей в зависимости от того, кто на него претендует), я набрала маленьких вещей. Это, конечно не жизненный опыт, но тоже сойдёт, чтобы передать. Особенно для Ренаты.

С того момента как мы виделись в последний раз, мелочёвки скопилось немало. Специально я не выбирала ничего. Просто ссыпала весь арсенал доставшихся киндерсюрпризов, значков, сплющенных монеток с видами Гамбурга и прочей скопившейся мелочёвки в огромный папин рюкзак. Ещё я расцарапала себе запястье о значок с надписью « Клуб Дебил». Клуб Дебил, думала я. Интересно, где я такой значок подцепила?

На улице я принялась считывать с неба текущие данные. Дождь вовсе не собирался останавливаться. Погода становилась всё хуже и хуже. Зато, хоть мой костюм Паддингтона был оправдан на сто процентов. Продефилировав, скрипя резиной по Хольстенштрассе, я вдруг увидела всю честную компанию – Олли, Бюдде и Барсука. На небольшом расстоянии от ребят шёл одетый в намокшую ушанку Ходжа. Он подсчитывал коричневую мелочь. Должно быть, ему на что-то не хватало опять.

Надо сказать, вся честная компания меня не замечала. Очень даже подчёркнуто не замечала. Я пока решила не обижаться. В этом прорезиненом Паддингтоновском лапсердаке не узнать меня было проще простого.

– Эгей, Барсук… – крикнула я.

Барсук дёрнул головой. А потом с гримасой схватился за шею. Остальные не могли повернуть ко мне головы, хоть и старались. Эмоции были скрыты. У Олли под глазом наливался жирный лиловый бланш в половину лица. На Ходжу высыпали ведро жирного мусора. Лицо Бюдде Фегельмана было разлиновано полосками пота. Барсука же, судя по трём царапинам, каждая толщиной в шнурок от ботинка, трепали львы, а может быть тигры.

Я осторожно подошла и стёрла с лица Барсука капельку крови. Перед тем, как дать мне стереть кровь, он вопросительно посмотрел на Олли. Олли нехотя разрешил. Я стирала кровь долго, уж сама не зная чего ожидая.

– Ана Ананас, иди домой, – сказал мне Олли, наконец. – Или тусуйся где-нибудь.

Жди нас у Ибрагима. Только не раньше чем… через четыре часа.

Взглянув на него с намёком, я надеялась, что выгляжу не обиженно, а, скажем, свирепо. Уж очень хотелось показать глупому недомерку Олли, что у меня есть собственное мнение на этот счёт. И уж точно теперь домой я не пойду ни за какие коврижки. Я сердито продемонстрировала ему свою ладошку в крови. Больше похвастаться было нечем:

– Кровь на моих руках!

Кровь там была теперь уже не только от значка с «клуб-дебилом» (я пропахала себе руку, копаясь в рюкзаке), но и от таинственных Барсуковых ран. При желании можно было диагностировать, что я была просто залита кровью. Увидев, в какой клюквенный кисель превратилась моя рука, я и сама немного опешила. Но чтобы не подавать остальным виду, представила себе, что это и есть клюквенный кисель. В доказательство этого осторожно лизнула руку. Кого я копировала в этот момент уж и не вспомню.

13

Кровь на вкус была точь в точь как карамелька, упавшая в соль. Я поморщилась. А Олли Нож-для-Огурцов облизнулся. Он следил за моими действиями как вампир за анализом крови. Ему понравилось.

– Кровь – это правильно, Ана, – сказал он. – Лизнёшь крови – рассердишься. Только всё равно тебе это не по зубам. Поэтому, лучше иди гуляй, играй в куклы.

Ходжа вдруг перестал считать мелочь. Он гордо поднял голову, выжал намокшую ушанку и сказал с такой гордостью, словно был моим личным рекламным агентом:

– У Аны Ананас криминальное прошлое. Думаю, ей можно всё рассказать.

Ходжа приобнял меня так, будто я была его старой подругой. Сам он был весь в липкой грязи, поэтому пользоваться таким поводом, чтобы узнать всё у меня не было никакого желания.

Я аккуратно сбросила Ходжину руку.

– Ходжа совершенно прав, – сказала я как можно суровее. – Пришло время рассказать мне всё. Иначе криминальное прошлое заговорит вместо меня.

Подкрепить слова было нечем. Банда мини-бармалеев смотрела в мою сторону заинтересованно, но иронически. Даже Барсук. Даже Ходжа, подмигивал остальным через свой бланш. А Бюдде вообще глядел сквозь меня. Он отвлёкся на пролетавшую мимо ласточку.

Всё ещё не зная толком, как следует заканчивать подобные заявления, я вынула из кармана самоубийственный папин пугач. Пугач тот был сделан из гвоздя и куска железной трубки – обёрнут изоляционной лентой, и пах газовой плитой не хуже, чем у Олиной матери в поликлинике. На кой-то чёрт я его взяла с собой к Ренате не знаю. Им даже её пугнуть толком не получилось бы, потому что никто здесь не знал, что это пугач.

Когда-то давно, не зная, откуда пугач взялся в ящике письменного стола, я уже его боялась. Знала, что от гнутой трубки со вставленным внутрь гвоздём можно было ожидать чего угодно. Папа то и дело подливал масла в огонь, называя пугач самоубийственным. Эх, да если внутрь трубки настругать головок от спичек, да побольше, эх да если ещё и швырнуть о землю так, что гвоздь на резинке шибзданёт по этим спичкам внутри, то получится взрыв! Самый настоящий взрыв, от которого можно по-настоящему пострадать, а не какой-то там игрушечный взрывчик для малышей из детского садика.

Помнится, однажды папа грохнул пугачом на заднем дворе. Пришлось делать это под надзором бабушки Дульсинеи. Грохоту было и вправду хоть отбавляй. Наверное, не меньше, чем от взрыва гранаты. Тобольская прочистила уши и потребовала сдать оружие немедленно. Нервы её, видать, подвели. А папа, засмеявшись, объяснил, что работает его самоубийственный пугач только от тех спичек, среди которых он родился – то есть отечественных. От местных, репербановских, безопасных и самоневозгорающихся, толку было как с козла молока.

Что же касается именно факта наличия дома огнестрельного оружия, то держал папа пугач на память о друге, который когда-то сильно подорвался на этом пугаче. Точнее на пистонах. Друг забил внутрь пугача не спичечных голов, а настоящих пистонов. Но и он, подорвавшийся на пистонах, тут не причём. Причина была в том, что в компании ухаживающих за подорвавшимся, в тот момент была наша мама, за которой он немедленно начал ухаживать. Так что этот самострел напоминал ему о безвозвратно ушедших днях. Теперь-то уж точно ушедших.

– Действительно самоубийственный пугач, – задумчиво сказала бабушка Дульсинея Тобольская, – Как всё-таки хорошо, что в наши дни так просто подорваться на пистонах нельзя. Время нынче другое.

Памятуя о словах Дульсинеи о старом времени, я вытащила пугач из кармана без всяких опасений.

Я была уверена, что никто не поймёт, что я держу в руках. К тому, что все вдруг попятятся в стороны, я была не готова. Но Ходжа от неожиданности пукнул. Бюдде вытащил из ушей перегоревшие провода плеера. А Барсук профырчал как барсук:

– Криминальное прошлое!

Лишь Олли оставался спокойным. Правда, по текущей из его носа сопле, было видно, чего ему это стоило.

– Ты носишь оружие? – удивился Барсук, – ты же девчонка, чёрт побери?

Пришлось в доказательство помахать пугачом прямо перед его носом.

Барсук сказал обиженно:

– Это нечестно. Даже нам не дают пользоваться оружием. Я могу вымогать, скажем, жвачку у стариков. Или даже придушить учительницу голыми руками. Но… если я сделаю из подручных средств какой-нибудь гром в сортире типа твоего, меня переведут из верхней школы в вашу нижнюю. А ну, дай сюда посмотреть.

Передав Барсуку пугач, я вздохнула с облегчением. Я не имела ни малейшего представления о том, как им пользоваться, да и головки от спичек забивать туда не умела. Но Барсук со знанием дела натянул резинку пугача и взмахнул готовый грохнуть им об асфальт. Ходжа Озбей перехватил пугач. Он рассмотрел его и даже отковырял несколько полос изоленты, чтобы посмотреть какого качества изнутри жесть.

– Такие поделки в тюрьме делают, – авторитетно сказал он. – Я видел на сайте.

При помощи такого самострела был оглушён охранник в тюрьме «Санта-Фу»!

– Я в курсе, – сказала я. – Ведь у меня криминальное прошлое.

Барсук кивнул, отдавая мне самострел.

– «Санта-Фу», это серьёзно. Сдавай оружие, – приказал Олли.

Я посмотрела ему прямо в глаза. Потом покачала головой.

– У нас благородные принципы. Никакого оружия. Если вытащил оружие, то уж изволь применить. Но ты не будешь его применять, Ананас. Дай честное слово. Тогда я отвечу на все вопросы.

– Честное-пречестное, – соврала я и решительно спрятала синюю трубку подальше.

Врать не моргая, я научилась ещё с Яной Эк.

– Чего хочешь ты знать? – голос у Олли страшно ломался.

Он из кожи вон лез, чтобы выглядеть передо мной, как выдающийся, потомственный Бармалей. Сейчас он даже не таскал мармелад из кармана. Но ломающийся голос ему явно мешал. Олли скорее напоминал ведущего телешоу, переодетого для смеха нахальным ребёнком. Типа, он вёл себя как подставной Бармалей готовый подложить свинью другим, уже настоящим Бармалеям.

– Вопрос на вопрос, – злорадно определила я правила. Я чувствовавала себя настоящим Бармалеем и хозяином положения.

Вопросы-ответы? Это по-детски, – Барсук присвистнул. – Может быть, лучше поиграем в вышибалу, как в детском саду? В братец не сердись? Или в дочки-матери?

– Это вопрос? – спросила я, как ни в чём ни бывало.

Олли вдруг махнул рукой и засмеялся.

– Хорошо, – его голос стал настолько высокий, что даже ломаться дальше не мог – Твоё право, Ананас. Но правила, всё же, мои. Во-первых, ты не можешь уйти от ответа.

А во-вторых… – Олли ещё раз задумался.

– Что, во-вторых? – спросила я.

Бюдде, Ходжа и Барсук стояли с ошеломлённым выражением лиц. Как будто у каждого в штанах было по ежу с банкой йода. Ананас вступает в большую игру, наверное, думали они, вот ещё новости! Но это было ещё только начало. Надо было выпендриваться. Выпендриваться до последнего. Уж очень хотелось поставить эту недоделанную банду на место!

– А во вторых… первым твой ход, – сказал Олли и отвернулся.

Что бы такого спросить для начала? Я не имела ни малейшего понятия. Поэтому спросила сущую ерунду.

14

– Кто из вас может ответить на вопрос… ну это… почему у меня криминальное прошлое? Или как там его? – я слишком долго подбирала слова.

Надежда была на то, что кто-то, наконец, даст мне внятный ответ. Криминальное то, криминальное сё, каждый день только и слышишь о своём криминальном прошлом. Понятно, что это как-то это связано с моим папой. Но ведь Репербан Репербаном,

Бармалеи Бармалеями, а случись что-нибудь серьёзное из области криминала, бабушка Тобольская с уверенностью расколола бы это дело как орех. И папа мой – будь он настоящим представителем криминалитета, конечно, сел бы в тюрьму лет на пятнадцать (Я специально сгустила краски! Надеюсь, этого не произойдёт никогда).

– Вопросы по существу давай. – запрыгал на месте Барсук. – Завязывай издеваться. – Никаких издевательств. Просто хочу знать, как вы сами представляете себе это криминальное прошлое, – отрубила я с нахальным видом.

– Эээ, смотри… – Олли был сбит с мысли и никак не мог сообразить, что к чему. Наверное, он рассчитывал, что разговор пойдёт совсем о другом. Но игра в вопросы это серьёзно. Сейчас он мне всё выложит, думала я и в мыслях уже потирала руки.

– Я понимаю это так… – Нож-для-Огурцов ещё раз надолго задумался… – криминальное прошлое во всяких странах это вещь… ну такая вещь, одним словом. Никто толком не знает, что за этим может стоять. Даже по телевизору теперь редко показывают всяких политических беженцев. Их показывают только после того как их выслали обратно или посадили в тюрьму «Санта-Фу», – он помолчал ещё немного и добавил увереннее. – А твой папа здесь. Поэтому никто не знает, что за вами стоит. От него можно ожидать чего угодно, понимаешь?

– Чего угодно, это как понимать? Баллистические ракеты? Бомба-вонючка в аэропорту?

Я старалась понять, честное слово.

– Допустим, из-за своего прошлого он возьмётся вдруг кофе варить, – с глупым видом ляпнул Барсук.

– Папа работает в водка-баре. Некогда ему кофе варить. – Я даже топнула ногой. – Он никакой не политический беженец. Может он и беженец, но самый обычный. Уяснили?

Может быть, я и уяснил. А сейчас мой вопрос – напомнил Олли. – Хотелось бы, раз уж такое дело, поинтересоваться, чем отличается политический беженец… так говорится?.. от самого обычного? Ну, того, кем является твой папа.

Тут я задумалась. Вопрос вернулся ко мне в обратку, а Олли всё-таки выкрутился.

– Можно мне ответить? – неожиданно задал вопрос Ходжа.

– Можно. Только тогда потом я ещё раз спрошу, – мстительно сказал Олли.

Нечестно, подумала я. Но было интересно, что спросит Ходжа. Он ведь у нас самый умный. Всё-таки Ходжа, а не какой то там Олли Нож-для Огурцов с тремя не особенно извилистыми извилинами. Ходжа начал издалека:

– Папаша тот ещё политический беженец. Он здесь, на Репербане живёт. И от него никто не ожидает подвоха. Он наполовину курд, а наполовину рак. И ещё инвалид. А ещё его отравили, но вы – то все в курсе…

Я была не в курсе. Капитан Ибрагим Озбей, лихо управляющийся с шлифовальной машиной никогда не казался мне инвалидом. Отравили? Нашли, понимаешь, кого травить.

Он сам кого хочешь отравит.

– Не замечала, что ли? – Ходжа Озбей скрестил руки на груди. – Ты рака когданибудь видела? Не лобстера. Именно рака?

Я и слова такого не слышала в немецком – «рака». Но как только Ходжа показал мне его, то сразу вспомнила. Маленькие, зелёненькие, пятится назад, вместо внутренностей какая-то каша.

– Именно, что каша. – Ходжа хмыкнул. – Синдром речного рака. Его отравили недоброжелатели. После отравления капитан Озбей может есть только продукты переработки. И сразу же на отхожее место. А вы над ним издеваетесь. Не издевайтесь над ним. Я же сто раз просил. Он тоже беженец. Политический. У меня всё.

– Мы больше не будем издеваться над гоподином Ибрагимом, – торопливо замял тему Олли. – Господин Ибрагим это настоящий репербановский папа. И мы знаем чего от него ожидать.

Тогда я возмутилась:

– Так ведь и мой папа тоже настоящий репербановский папа!

– Хорошо, пускай господин Вэ-Пэ тоже репербановский папа, – Олли поморщился – Но репербановский папа – это только начало. Кто устанавливает эти законы? У кого из нас репербановские родители, а у кого не совсем? Помните, что господин Веттер-перемен, Ананасовский папа – один из последних кого наши родители приняли в свою компанию?

– Лично я никогда не сомневался в херре Вэ Пэ. Херр Вэ Пэ точно не будет варить кофе в маленьких чашечках! – заявил Бюдде.

В подтверждение слов, он вынул из рюкзака литровую пластиковую баночку с надписью «Миллер. Жидкий шоколад».

– Правильно. Сейчас страсти кипят в основном вокруг кофе, – сказал Олли. – Это социальный маркер. – Он оглядел каждого, чтобы удостовериться, что все поняли что такое «социальный маркер».

Все, кроме меня, яростно кивали.

– С кофе все только начинается. – Ходжа принялся объяснять так, будто стоял в ганцтагшуле на кафедре. – Кого-то мы принимаем таким, какой он есть, пусть он хоть трижды политический беженец с криминальным прошлым. Но потом человек меняется. В чужих есть много такого, что расходится с принципами жизни на Репербане. Мы ничего не имеем против туристов. Мы ничего не имеем против магазинов «Але-Гоп». Это надо для экономики. Но когда человек начинает пить кофе из маленьких чашечек – это уже полное дерьмо.

– Причём же здесь кофе? – спросила я.

Ходжа сказал:

– Пресвятой Хотценплотц, он же херр Павловский когда-то сказал, что всё плохое начнётся с кофеен на территории Санкт-Паули. Он приказал сопротивляться, если таковые появятся. Крестовый поход против кофе – так, кажется, он сказал. Правда, в конце концов, в полицейском департаменте ему дали по шапке. Но дело в том, что Репербан считается заповедником старой жизни. А Павловский последний из тех, кто несет бармалейское слово на «греховной миле», да и вообще здесь, в Санкт-Паули. С тех пор, мы говорим чужаки, а подразумеваем кофе. Это старый гамбургский устав. К нему относятся с уважением. И все кофевары мира шарахаются от нас как от ненормальных.

Из дальнейших слов Ходжи следовало, что бывает, разумеется, и нормальный кофе. Например, тот, который принято пить на ходу. Или как его папа – из двухлитровой кружки. Или, допустим, тот, что Бюдде переливает в пластиковые баночки с надписью «Мильбона жидкий шоколад». Или просто, чёрт возьми, кофе, который берётся из автомата! Так что дело вовсе не в кофе, как таковом. Дело в принципе!

Когда-то давно население Санкт-Паули составляли одни Бармалеи. Все они стояли на парапете в шортах и майках. В самую плохую погоду, ветреную или дождливую, даже в снег и метель, они пили вовсе никакой не кофе с ликёром из маленьких чашечек. Они пили пиво. Холоднючее и колючее, как кока-кола, забытая в дальнем углу морозилки на несколько дней. Ни о каких изысканных кофейнях на Репербане и речи быть не могло.

Это пришло потом, вместе с неправильными перерепербанциями…

– Что такое «перерепербанция», – перебила я.

– Это значит, что Репербан вымирает! – Ходжа был суров, голос его напоминал блеяние. – Нас становится меньше. Оттого твой папа и был сразу же принят в их компанию. На этом свете так мало людей, способных почувствовать дух настоящего Репербана. Большинство людей уж слишком большие охотники до чашечки кофе в буржуазном комфорте. И если так будет продолжаться, то когда нибудь здесь, вместо заповедника старой жизни, будет один большой плавательный центр. Или спа. А вы с господином Вэ-Пэ уедете также легко, как и приехали. А нам… нам здесь держаться ещё и держаться.

– На самом деле мы ужасно любим тебя, Ананас – признался Бюдде, на нервной почве расчесав себе задницу, – мы даже не представляем, что нам здесь делать, когда ты уедешь.

Барсук кивнул. Ходжа накинул мне на голову удавку из платка, но промахнулся и затянул её на причёске. Олли попытался заломать мне руки за спину, но потом закружил в танце.

Тут на меня тоже какой-то восторг нашёл. В полном восторге я вытащила из кармана самострел и извсех сил бахнула им об асфальт. Должно быть, там всё-таки были спички! Взрыв был такой, что у продавца булочной даже парик слетел. Без парика он стал похожим на гусеницу.

Мы рванули вперёд, несмотря на то, что ветер дул не в ту сторону.

– Ладно, – прокричала я на бегу. – У нас честная ничья. Но у меня ещё один вопрос. Самый что ни на есть распоследний. Где этот ваш киноклуб? Когда вы покажете мне, наконец, кролика?

Все вдруг заглохли, как будто речь пошла не о кролике, а о сексе.

– Погода сегодня будет хорошая, – пропыхтел наконец Ходжа. На бегу он вскрыл ужасную шоколадную новинку под названием «Киндер-пингви-сюрприз». – Хочешь пингви?

Киндеры у Ходжи были тоже экспериментальными. Редко, когда в них было что-то, кроме стихотворных приветствий. Иногда попадался пластмассовый хлипкий браслет. Или барабанчик.

– Покажите мне кролика, – заорала я Ходже в ухо. Он припустил от меня с утроенной силой. Я бросилась догонять. Мы с Ходжей вырвались далеко вперед. Остальные безнадёжно отстали. Вскрыв, на бегу, шоколад в третьем турецком киндере,

Ходжа вытащил дебильный национальный барабанчик. Он яростно запустил его прямиком в урну. Где-то там, за нашими спинами Олли с Бюдде принялись обсуждать наперебой, какой прекрасный это был гол. Хотя гол, если честно был так себе – с расстояния полуметра попала бы и я. Даже на бегу бы попала.

Они не хотят со мной разговаривать по-серьёзному, дошло до меня. Я остановилась как вкопанная. И все пробежали мимо, как будто меня не существовало.

Понятно. Меня опять не принимали всерьёз. Но я не забыла про галочку у себя в голове – киноклуб. Ах да, ещё кролик. Кролик – вот главный вопрос, который мне предстояло выяснить. Всё остальное было лишь небольшой пристрелкой.